「我喜愛建築中的複雜與矛盾…….建築既然含有適用(commodity),堅固(firmness)和愉悅(delight)等三項凡楚維尼亞(Vitruvian)元素,其複雜與矛盾實為必然之事實。 (註一)

- Robert Venturi

Robert Venturi在其於1966年出版的《建築中的複雜與矛盾》(Complexity and Contradication in Architecture)一書的開宗明義上曾經作了上述類似聲明的陳述,試圖逆轉從1928年第一次CIAM會議由Walter Gropius等人引領的現代建築運動(Modern Movement)所呼籲倡導的國際樣式 (International Style)建築,而取而代之以其認為最適宜呈現豐富、多元、不明確的現代生活經驗的「複雜與矛盾」之建築品味。基本上Venturi的「複雜與矛盾」理論可謂自Le Corbusier的《邁向新建築》(Toward a New Architecture)之後,於建築形式操作理論上另一個重要的轉折點,Venturi為母親Vanna Venturi所興建的Chestnut Hill住宅案(Chestnut Hill House, Pennsylvania, 1965)(圖1)即為一極適切的關於其「複雜與矛盾」理論的說明性案例。

圖1:Robert Venturi為母親Vanna Venturi所興建的Chestnut Hill住宅案住宅案在幾近對稱的精簡立面背後,其實隱藏了極其複雜與斷裂的室內空間。取自於:Pritzker Prize Image

Venturi的「複雜與矛盾」理論與六零年代建築生產之片斷性邏輯思維

有別於現代主義建築極端秩序,Venturi的Chestnut Hill住宅案在幾近對稱的精簡立面背後,其實隱藏了極其複雜與斷裂的室內空間。因此就其形式而言,複雜的室內空間與簡潔的外觀造型之間很明顯地形成了強烈的矛盾對比,然而若就空間涵構而言;其室內空間之複雜性實來自於空間與空間之間模糊與不明確的曖昧接續關係,而且也因為曖昧性(indeterminacy)的強調,致使在這樣一個複雜的長方形空間組態裡,社會意義其實並不是由特殊的形式所建構,而是由空間與空間之間曖昧的相互聲明所確立。

Ihab Hassen將曖昧性稱之為決定後現代的首要定義,正如同Venturi的作品所揭示,它是由一連串的不明確性(ambiguities)、斷裂(ruptures)及錯置(displacement)所鏈結而成,而其發生往往是伴隨於片斷化 (fragmented)之後(註二),而片斷化正是後現代文化邏輯裡極其突顯的徵象。因此,就Venturi而言,Chestnut Hill住宅案不僅實踐了其「複雜與矛盾」理論,同時,於時代意義之層次,也順理成章地將建築帶入了詭譎多變的後現代多元主義(Pluralism)時期。自此,建築生產在接下來的數十年間便在「複雜與矛盾」的操作法則指導下,逐漸地走向片斷化的、異質性的(heterogeneous)及具衝突性的(conflicting)機制系統。

解構建築不僅承繼了後現代之片斷性形式操作,同時也衍生了關於「現代性」社會學理論的重新審視

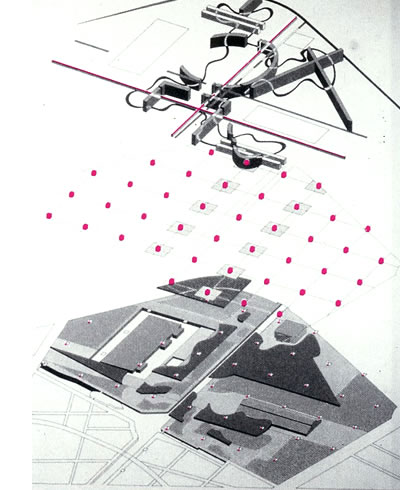

1988 年於紐約現代美術館(MoMA)所展現的「解構者的建築」(Deconstructivist Architecture)展覽,更將Venturi所謂的異質性的片斷化建築形式推向了最高峰,例如Bernard Tschumi的La Villette公園設計案(Parc de La Villette, Paris, 1984)(圖2),及Peter Eisenman的 Wexner視覺藝術中心(Wexner Center for the Visual Art)(圖3)等設計案例裡所呈現的其實都是在錯置及疏離的狀態下所產生的「空間化」(spacialized)干擾及支解所形成的片斷化產品;同時,解構建築的片斷性操作也將建築的形式理論從後現代建築的歷史皮層裝飾帶入至實際建築結構行為上之形式轉換,且其最後所呈現之傾斜的、對角線形的(diagonal)建築語彙更將人們的視覺關切重新帶回至對於現代主義的純粹幾何形式的反省與探討。

圖2:Bernard Tschumi的La Villette公園設計案。取自於:wikipedia

圖3:Peter Eisenman的Wexner視覺藝術中心設計案。取自於:galinsky.com

基本上,解構建築其實可被視為一種略為失序的現代建築,正如同「解構者的建築」展覽策劃人Philip Johnson於展覽專刊的序裡所言:「解構建築與現代建築之間的最大對比便在於疊合包被(wrapped)的影像與純粹(pure)影像之間的明顯差異」(註三),而另一位展覽執行者Mark Wigley同時也接著指出:「所謂的解構建築並不是一種新形式(new style),它只是藉由一種不穩定(unsettling)的形式狀態去挖掘現代主義裡暗藏不為人知的潛能(potential)」(註四)。顯然,根據Wigley的說法,所謂的現代建築的「潛能」其實已逾越了後現代的多元化理論範疇,且必然性地必須將當時的建築思考回歸至「現代性」(modernity)的重新審視,然而「現代性」究竟如何體現於建築生產上呢?是Coop Himmelblau的肢體語言所產生的非邏輯斷裂?還是Bernard Tschumi作品背後深沉的後結構主義(Post-Structurism)論述?基本上,無論是Tschumi或 Himmelblau的作品所呈現的其實皆屬於現代性的實踐與再現,而不是其真正的事實與其本質之所在,因此,欲了解其潛能為何,便須由其本質意義進行探究。

「現代性」作為關於「感知/領受」之理論模式初探

到底什麼是「現代性」?正如同Jurgen Habermas所言:「關於現代性的計畫(Project of Modernity)於今日已是深刻的問題化(problematic)(註五)。其實,無論是後現代主義、或是解構論述,都仍承載著所謂未完成的「歷史計畫」,即關於「現代性」的再現與實踐;因之,隨著斷裂(disjunction)、脫位(dislocation)、錯置等現代性名詞於解構建築,甚而當代建築裡頻繁地被提及與延用,現代性的相關理論探討幾已成為欲了解當代建築思潮所不可忽視的必行課題。

德國社會學家Georg Simmel曾將現代性的本質歸類為一種心理主義(psychologism),其最明顯的表徵則是在於人的內在世界受到外在環境的經驗干擾(interruption),使得外在環境逐漸成為人的內在主體經驗的一部份;在此干擾過程中,實質的(substantive)外在世界元素其實是被還原(reduced)為一種不斷的(ceaseless)、流動狀的(flux)、迅疾的(fleeting)、片斷的、及具衝突性的瞬間(moment)而與人的內在主體相嵌合(incorporated)(註六)。 而另一位知名的德國社會學家Walter Benjamin則認為:現代性體現於日常生活最明顯的例子來自於新的媒體形式,如電影及收音機的發明,而徹底地改變了人的存在模式(mode of existence)(註七),亦即人的視覺、聽覺等與生俱來的感官收受模式面臨了根本性的轉變,所以與其將現代性視為文化理論,倒不如將之歸類為關於「感知/領受」(perception/reception)之理論模式要為之適切。

因此,簡而言之,現代性其實是可以被理解為自十九世紀,資本主義逐漸抬頭的時代以來,一種新的對於社會及歷史存在的感知與經驗模式,其主要關切在於時間與空間的不連續狀態,及短暫疾速的因果關係(causality);而在此時空狀態中,人的主體經驗其實是被定位與建立在「即刻」(immediacy)的社會關係上,無論是與整個大都會(metropolis)的實質環境或是與過往的人類歷史。

「現代性」的社會學本質所在:公共性/私密性之間的重新交互辯證與存在於之間的實體隔牆之瓦解

延續Benjamin的提示,新的媒體形式對空間的介入,不僅改變了人的收受模式,同時,也觸探了現代性的社會學本質所在--即公共性/私密性屬性之間的重新交互辯證;根據Beatriz Colomina的說法:「所謂的公共領域 (public domain)其實已被室內氛圍所置換」(註八)。誠然,隨著大眾媒體被帶入室內空間,其產現的虛幻情境同時也瓦解了存在於之間的實體隔牆,而另一方面相對的,如同 Colomina所言,公共領域也極力地在模擬室內空間所擁有的舒適感,例如透過空調與氣候控制等方式以調節公共空間的物理環境,現普遍散佈於美國各地的大型購物中心(shopping mall)即為一明顯的內外空間並存之建築形式。

因此,誠如上述,二十世紀的新城市,其實是由傳統的內在親密關係(intimacy)與外在的流動資訊(information)於混雜的(hybrid)公共/私密空間裡毫無相斥地並存的超現實主義(Surrealism)空間結構。近年來如Jean Nouvel、OMA - Rem Koolhaas及Herzog and de Mouron等人的建築作品,便不約而同地皆呈現了此種形式之空間操作。

以Jean Nouvel在巴黎市區的Cartier基金會當代藝術館設計案(Fundacion Cartier, Paris, 1994)(圖4)為例,此案在沿街(Raspail Boulevard)面上互相疊合的三面大型帷幕玻璃,經由透明(transparent)、半透明(translucent)及反射等效果之交相作用之下,重疊影像及投射資訊所營建的動態超現實意境,不僅將室內與室外之間的界限予以徹底瓦解,同時,也模糊了所謂的空間深度及極限(limitation)等建築概念。

圖4:Jean Nouvel在巴黎市區的Cartier基金會當代藝術館設計案呈現了日夜大異其趣之超現實意境。

再如Koolhaas的法國國家圖書館競圖案(Bibliotheque de France, Paris, 1989)(圖5),其立面上所呈現的有機形態之「雲」形(cloud),幾乎完全展現了真實的雲於自然界中之特質--半透明卻又密度極高,具有實質形體卻又缺乏明確之造型(definite form),正如同Koolhaas自已所作的描述:……….透明,有時半透明,有時則不透明;充滿神秘的,似乎有點啟發性,但卻又無聲地……….就像夜晚的雲空,或甚至日蝕般的自然……….」(註九),因而Koolhaas的「雲」不僅賦予了透明性(transparency)一種新的定義,同時,也將其建築融入了巴黎的天際線而成為自然景觀的一部分。

圖5:OMA-Rem Koolhaas的法國國家圖書館競圖案立面上所呈現的有機形態之「雲」形,幾乎完全展現了真實的雲於自然界中之特質。取自於:gsd.harvard.edu

顯然,由Jean Nouvel及Koolhaas等當代建築師們的作品裡不難發現:建築中的超現實意境是可以經由內外部空間之間的相互辯證探討所達成,再者,此二者所採行的建築概念均為視建築立面為訊息之投射螢幕,而經由此螢幕將外部流動資訊疊合(superimpose)在內部的複雜空間所呈現的既有影像上,其所透過的營造方式除了表達建築本身的透明性,同時也擺脫了傳統建築所賦予人們之沉重印象,而宣告了所謂的當代高科技「輕結構」(註十)建築之時代。

非場所?他方?大眾媒體的強勢介入吞噬了空間既成的場所性

正如同使Benjamin與Colomina所言及Jean Nouvel等當代建築師之作品所揭示,超現實意境的呈現其實端賴於大眾媒體對於空間的介入,然而,就在媒體介入的瞬時,空間的「場所性」同時也被其所吞噬。Margret Morse在其一篇名為《日常分神之本體論;高速公路,購物中心,及電視》(An Ontology of Everyday Distraction: the Freeway, the Mall and Television)的短文內曾進一步提到:「在二十世紀的晚期,一種新的支配性空間概念已被啟發,它是一種經驗與再現同時並存的『非空間』(nonspace)及一種『他方』(elsewhere)存納著我們的日常生活(everyday)」(註一)。因而,在此可以肯定,就現代性的本質而言,空間的「虛擬化」及場所的「非實質化」已是必然性之事實,不再是惑而不解的迷思;然而,再回到建築的關切,建築師到底要經由如何的「冥想」(meditation)才得以理解如此虛幻化的空間、場所,並進而營造出可被觸摸的實質建築?

Peter Eisenman對於當前的建築與空間/場所之間的關係作了如此之建議,他認為:「當代建築的主體(subjective)與客體(objective)已晉入了混淆及不穩定的情境,它們是無法被局限在既定的空間與場所型態,建築必須被超越,超越出人所能理解的範疇,而這也是何以建築必須隨時以新的形式關係(new relation of form)去反應新的社會狀況」(註十二);但新的形式終究不能平白無故的產生,Eisenman繼續釐清其所謂的新形式:「與其被理解為完全不同於以往的新造型,倒不如將其視為類似與其所處現實環境之間的關係產生了一點失焦(out of focus)現象」(註十三),亦即,所謂新形式的發展是無法避免地必須在既定的現實裡(無論是過去或未來)去尋找一個新的參考架構(reference system);是以,由此亦不難觀察到,Eisenman一以貫之的「非熟悉化」(defamiliarization)設計理念其實正是在如此的思維邏輯下所產生。

空間與場所的事件概念轉化與Bernard Tschumi的「運動」理論所建議的「外在」模型

就Eisenman 所謂的參考架構,Bernard Tschumi則提出了另一種建議;他認為:所謂的空問與場所的概念其實都可以被轉化為事件(event)的形成或發生,正如同Gilles Deleuze所述及:「建築其實經常性地被來自其本身外在(outside)的元素所切入,特別是哲學」,是以,當代建築就如何突破而言,其探討核心應在於如何強迫(force)建築去開發其外在(註十四)。然而,建築的思維是否真能從其所謂的外在出發?及到底什麼元素才是建築的「立即性外在」? Tschumi提出了他的「運動」(movement)理論以為解答,他認為:「建築的定義--乃在於,當空間(space)、與計畫(program)、與事件(event)遇合的場所,也就是當運動發生的場所」(註十五)而其中的「運動」,所指涉的即為 「一組即將發生的事」,一如 Deleuze所言之「一群外在的組合」。Tschumi的運動理論,在建築理論及實際操作逐漸地走向「似是而非論」(paradox)的七零年代,特別是八零年代,其實指引了一個相當明確且可行的設計理論及策略(strategy),而同時,對於九零年代的當代建築,關於新形式的探索,也提供了相關理論操作的暗示。

Tschumi的「運動」理論中所暗示之連續性的非線型逆行閱讀之可行性

「運動」,一如空中之飛鳥,水中之游魚,抑或滑雪之人,當其運動軌跡所形成的行進空間組態被記錄或點描之後,展現之文本,實為由無數片斷單元所組構而成之連續體,正如同Tschumi本人的La Villette公圍設計案裡的紅色folies之構成(composition)(圖6),每一個folie所再現的其實便有些類似電影裡的「框構」(frame)單元,框構本身是片斷的獨立文本,然其經由電影所呈現的整合閱讀卻是「連續的事實」(continuous fact),Jacques Derrida將此現象以維持論(maintenant)解釋之,他認為:這些「聚」、「散」的紅色folie,其實已將建築維持在空間化的支解內(註十六);所以,Tschumi的作品其實在某種程度上已暗示了此種連續性的非線型的逆行閱讀(recessive reading)的可行性,不單是Tschumi的作品,從Eisenman抑或Frank Ghery早期的作品,如Ghery House,甚而現代主義時期的非主流建築師Hans Scharoun(圖7)、及Erich Mendelsohn(圖8)等人的作品之中,都不難發現此種「隱性」的「連續」,存在於片斷化的斷裂(disjunction)之後,因而,不禁令人質疑,或許在所謂「片斷」的二十世紀,「片斷」的現代建築主流背後,關於「連續學的系譜」 (genealogies of continuity)其實已在不知不覺中被構築而成。

圖6:Bernard Tschumi的La Villette公圍設計案裡的紅色folies之構成。取自於:fba.fh-darmstadt.de

圖7:Hans Scharoun的柏林音樂廳設計案室內空間的連結完全呈現了類似文藝復興時期著名的插畫家Piranesi所作的The Carceri版畫系列裡展現動態空間。取自於:galinsky.com

圖8:Erich Mendelsohn的Einstein Tower設計案所呈現的表現主義之連續性暗示。取自於:aip.de

《褶層:萊布尼茲與巴洛克》:連續性的變動與褶層之觀察

到底什麼是建築的「連續學」?萊布尼茲(Leibniz),巴洛克(Baroque)時期的數學家兼哲學家,對「連續」曾經作了如下的解釋,他認為,構成「連續」這個巨碩迷宮(labyrinth)的無數個極小單元體,其實並不是一個獨立的座標點,而是一股接著一股不斷重複連續的「褶層」(fold); Deleuze於其1988年出版的《褶層:萊布尼茲與巴洛克》 (Le Pli:Leibniz and Baroque ;英譯為 The Fold:Leibniz and Baroque )(註十七)一書進而將 Leibniz 對於「褶層」的概念延伸至對空間的閱讀,Deleuze運用所謂延展(extension)的概念將「褶層」解釋為一種「場域」的狀況(field condition)(註十八),它是由一連串在平面(plane)上展開的無止盡運動(movement)所結構而成,而非純粹的水平或垂直分佈,亦非傳統的圖/底(figure/ground)之間的絕對關係,而是時空的無限延伸;正如同Deleuze對巴洛克建築的觀察,巴洛克建築並不似人類歷史上其他時期,如希臘、羅馬、哥德等之建築形式,各擁有其獨特之風格,而且,巴洛克建築也從來就不是一種新發明的樣式,它的形式來源其實是由前述各種所謂的古典形式褶層而成,經由褶層再褶層,而將其形式推向於無窮盡(infinity)。基本上,Deleuze於哲學方法論上提出了完全不同於Derrida關於「再現」 (representation)的思考;以「差異」(difference)的概念為例,Derrida稱之為延緩(deferral)、及迂迥(detow),然就Deleuze而言,「差異」反而成為具正面意義的動態力量(active force),是一種肯定的斷言(affirmation),而不是關乎某些形象的再現。正如同Henri Bergson所謂:「我們應將大腦視為一種行動的工具,而不是再現的工具。」因而,就思考本身而言,其應是一種動態力量,是正面的慾望,而不僅僅只是被動式的反射動作(passive action),然這也是Tschumi所謂建築應強迫自我去開發其外在的正面向意義所在。今日,在以Greg Lynn,Jesse Reiser+Nanako Umemoto,Jeffrey Kipnis,和Bahram Shirdel等「孽世代」(generation next)年輕建築師為代表的「褶層建築」(folding in architecture)(註十九),便是以如此進取性之企圖去探尋所謂未來的新的建築形式。

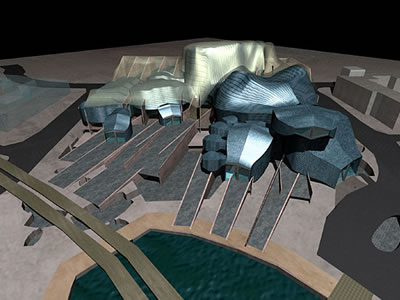

褶層建築: 一則關於如何引用褶層概念於建築實際操作之設計方法論述

褶層建築,簡單而言,其實是一則有關於如何引用褶層概念於建築實際操作之設計方法論述,其倚持之理論背景除了Deleuze的褶層理論外,尚有Rene Thom的「大災難理論」(Catastrophe Theory),當然Rene Thom的「大災難」並不完全是其字面所傳達的意義,其所嘗試論述的其實是所謂自然界中「變遷」 (transition )及「形變」(transformation)的概念;舉例而言:如水於攝氏零度凝結成冰,於攝氏百度高溫則蒸發為水蒸汽等等,諸如此類之過程,因加入熱量、能量或資訊而改變平衡體系所產生的「狀態變遷」(phase transition)及「形變」(transformation)現象(註二十)。Jeffery Kipnis對於Rene Thom的「狀態變遷」理論便曾經利用電腦模擬了三度空間的剖面示意圖(圖9),並進而將獲得之結果引申至其與Philip Johnson共同合作進行,位於Le Corbusier於法國所設計的Briey公寓地面層之開放空間,一名為「Briey的介入」(Briey Intervention)的裝置藝術(圖10),從Kipnis的實驗,其實不難觀察到褶層建築因時空的無限延伸所產生的,關乎可塑形「流動建築」(floating architecture)的可能性嘗試; 類似的操作方可見於Bahram Shirdel的奈良會議廳設計案(Nara Convention Center )(圖11),就Shirdel的解釋:此案的基本空間概念其實來自於所謂的「共生的」(of symbiosis)的建築空間,亦即,經由現代主義的純粹幾何形(pure abstract geometry)及未來歷史的再現性形體(representation figure)等兩種極端差異的空間組態,所褶層而成關乎歷史與未來的「共生體」,因而,相當於Kipnis的操作,Shirdel的作品除了呈現了關於時空中特殊的暫時性褶層之操作外,同時,也組構了一種新的「概念空間」模型。Deleuze嘗謂: 所謂的「概念空間」絕不可能是由一群集之片斷元素組合進行自我分裂而形成,亦非其部分之整合,更不可能是以極具規則的元素組合而去「再現」或「描繪」整個世界所獲知之結論,「概念空間」其實是萌生自「從未遇見之事物所發生(take place)的場所」,因此,Shirdel的「共生」概念,毫無疑問地成就了Deleuze所謂「發生」的契機。

圖9:Jeffery Kipnis對於Rene Thom的「狀態變遷」理論利用電腦模擬了三度空間的剖面示意圖。

圖10:Jeffrey Kipnis與Philip Johnson共同合作的「Briey的介入」裝置藝術。

圖11:Bahram Shirdel的奈良會議廳設計案。

「平順化的形變」(smooth transformation) -- Greg Lynn 於褶層建築理論所提出的另一種看法(註二十一)。Lynn認為:不同於Venturi及解構建築師們關於矛盾與衝突性特質的強調,褶層建築在面對一個極其複雜分歧的文化及社會涵構所採行的態度其實是透過混雜(mixing)、參攪blending)等操作手段將所有相關或不相關的、同質性的(homogeneous),或異質性的(heterogeneous)元素皆褶層於一新的,平順的運續混合體(continuous mixtures)內;Lynn的操作理論一如Deleuze「連續性的變動」(continuous variation)理論所揭示(註二十二),在異質性的涵構中,運用易彎曲的(pliant)、柔軟的(supple)等操作屬性,將結論的混合體在最小排斥抗性之前提下,「融入」(immerse)於整個涵構之中,並進而與之嵌合而形成連續的同質性都市紋理(homogeneous urban fabric),案例如Lynn的紙上建築作品: 擱淺的Sears大樓(Stranded Sears Tower, Chicago, 1989)(圖12)所呈現的即是上述所謂的「易彎曲之曲線結構系統」如何融入異質性的既存都市(芝加哥)涵構,並進而形成同質性都市紋理之理論操作。 Eisenman 曾謂:「褶層不僅僅只是一形式操作之策略,其根本關切應是將新的社會結構從既存的都市環境中展開(unfold)出來(註二十三)。因此,褶層除卻其「融入」的基本動機外,其實更隱藏著激進的結構改造企圖於其項背;是以Lynn對於芝加哥世界第一高層建築的實驗所呈現類似義大利肉醬麵(spaghetti)的綑管塑形(bundled tube),不僅成就了其所謂的同質性都市紋理,而同時.,也建議了一種新的、前所未見的都市生態系統。

圖12:Greg Lynn的紙上建築作品:擱淺的Sears大樓所呈現的「易彎曲之曲線結構系統」如何融入異質性的既存都市(芝加哥)涵構,並進而形成同質性都市紋理之理論操作模式。

褶層建築與電子建築--新建築形態學之啟發

「當速度達到了某一定點,時間與空間便開始支解,距離也因而消弭,而傳統的時空經驗模式則被徹底地顛覆與置換;是以,由此觀之,建築是否也將因此而非形體化(immaterialized) (註二十四)?」

--Mark C. Tylor

褶層建築,除了對既存的都市涵構建議了新的設計方法論述外,在其操作過程及視覺形象之傳達方而,同時也暗示了Mark C. Tylor所謂非形體化之「電子建築」(electrotecture)的萌生。

電子建築,理論上,並不是片面地指稱傳統的電腦輔助建築設計(CAAD),而是廣義地概念化所謂電子數位環境下所產生或暗示的建築空間主體及形態;因此,就其本質而言,它是在超現實的虛擬世界裡被結構而成,然若就其運用實踐而言,電腦將再也不能只是一部再現或翻譯(translate)建築的工具而已,在二十一世紀的今天,隨著影像處理及動畫製作等先進軟、硬體技術之日新月異,電腦在建築設計上其實更進一步扮演著積極探索「新形式」及「未來空間」之先驅者的角色;然就此一觀點而言,無可置疑,褶層建築即足一個極佳之操作例證,Greg Lynn《褶層建築》其中’Architecture Curvilinearity’一文裡曾經以烹飪理論(Culinary Theories)為例作為解釋如何運用切、榨、擠、攪等烹飪調理方法將兩種或多種以上之異質性個體元素融合為一同質性涵構系統之建築形態學(註二十五),若進一步將此過程類比之於傳統建築操作,則不難發現,Lynn 關於「烹飪」之設計方法論及形態學其實早已逾越了「人手」所能掌握的範疇,而非得求諸於電腦強大的三度空間塑形能力始能成形,因之,建築形態學的發展亦可謂之當代前衛建築理念與數位電子工作環境(如電腦)之所以能緊密連結的重要扣環之一。

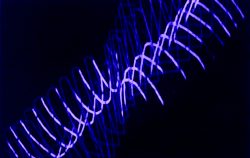

案例如Lynn 的Cardiff Bay歌劇院競圖案(Cardiff Bay Opera House)(圖13),Lynn運用電腦動畫模擬了所謂「成長」(growth)的生物學過程(如昆蟲的腳及腳上之絨毛的成形過程),並進而將其結論運用於此案之形態學演變程序及計劃書發展,而最終呈現了如圖所示極具流暢性(fluid)之液狀(liquid)建築造型;顯然,不同於以往的建築假設(assumption),「動畫學」(animism)裡的「直覺」(intuition)概念成為本案的最基本假設,誠如Henri Bergson之認同於「直覺」應為一方法論述(methodology)(註二十六),Lynn其實方法論化了置換原理(permutational ability),且進一步將建築的探討延伸至「直覺」與生物學中所謂「交替變換」(vicissitudes)之方法論述領域裡。

圖13:Greg Lynn 的Cardiff Bay歌劇院競圖案。

電子建築所暗示之關於電子影像與虛擬真實之效應探索潛能

電子建築除了於形態學上之發展探討以外,同時,其所呈現的虛擬電子影像也暗示了另一向度的探索潛能。影像,可謂之二十世紀之特殊產物,它無所不在地恣意侵犯現代人的都市生活,甚而改造人的內在心靈世界,而且均是在不知不覺的狀態前提之下進行,尤其是電子影像的介入,誠如前述Walter Benjamin所言,電影的發明,改變了現代人的感官收受模式,而電子影像(如電視)的發明則直接更替了影像的本質事實,亦即電子影像之所以不同於傳統電影乃在於其影像傳播及儲存之形式是藉由非形體化之數位訊號而非真實際形體的電影膠卷,因此,電子影像其實就是一種虛擬的事實,而且,在其生成之過程裡,同時也宣告了「虛擬空間」的確立。

電子影像對於當代空間及都市形式的影響其實是極具「動態」效應的,正如同電影《銀冀殺手》(Blade Runner)裡的巨型電子液晶影像飛船對於未來的洛杉磯市夜空所造成的空間干擾(interruption)(圖14),影像不僅豐富了所謂「瞬時的」都市空間經驗,同時也建立了「暴力型」(violent)媒體城市之空間典範。Bernard Tschumi曾謂「無暴力即無建築」(there’s no architecture without violence)(註二十七),基本上,他所謂的「暴力」,並不是指稱實質上之肢體或行為之破壞舉動,而是暗示空間裡的動態事件氛圍的強力塑造,因而,若就影像對於既有空間所產生的無形干擾與破壞,比之以非邏輯之暴力斷裂之建築實際形式操作(如Coop Himmelblau之建築作品),要為更具合理性及「全面」之動態性。然而,虛擬的電子影像究竟是否有其「真實性」(reality)之存在?答案是--有,而且正是來自於其「擬像」(simulation)的特性,法國當代社會學家Jean Baudrillard認為擬像的概念本身其實已經改變了傳統的「領域」(territory)之假設,因為在虛擬環境的前提下,欲建立一個所謂「真實的」模型是不需要考慮其源由及其現實性,而完全是在一個絕對的超現實狀態中被生產,正如同領域之對應於地圖(map)的概念,過去的想法是:首先將現實的三度空間領域符號化,然後再轉化為二度平面之抽象地圖,然而,若就現在的觀點而言,則正好呈現了完全相反的假設,即今日地圖本身的真實擬像之概念早已逾越了實際領域所描述的現實性,亦即地圖自行成形了另一種領域,一種全新的領域,而這也是一種全新的真實,Baudrillard稱之為「擬像物之先行性」(the precession of simulacra)(註二十八),亦即「擬像」的本質再也不是僅僅侷限於實質之疆界領域或某參考客體之再現論述裏,同理,「抽象」(abstraction)的終極意義也將因此而不復存於傳統之操作邏輯思維中如「重複」(doubleing)、或是「鏡射」(mirroring)、或「定位」(mapping)等方法論述裡。

圖14:電影《銀冀殺手》(Blade Runner)裡的巨型電子液晶影像飛船對於未來的洛杉磯市夜空所造成的空間干擾。

擬像:二十一世紀的未來城市「媒景」之模擬與再現

擬像本身除了真實性之傳達外,同時也鋪陳了未來城市(city of future)的存在假設;再以《銀冀殺手》這部電影為例,導演Ridley Scott所描繪的未來之洛杉磯市即是由氾濫之電子訊息與既存都市景觀相互穿透(penetrate)、疊合(superimposeu)、並置(juxtapose)而形成的「媒景」(mediascape)所構築而成,若進一步將之與當代世界城市進行類比之觀察,亦不難發現,其實 Scott所描繪的「媒景」隱約就是今日日本東京之城市景像的再現。日本建築師伊東豐雄(Toyo Ito)於1991年受邀參與由磯崎新(Arata Isozaki)策劃之「日本之視界」(Vision of Japan, London, 1991)裝置藝術展(圖15)所提出的作品便相當成功地再現了由「媒景」所構成的日本東京之景象。

圖15:伊東豐雄的「日本之視界」裝置藝術展所模擬的「瞬間東京」之虛擬幻境。

在這個作品裡,裝置本身是一座由一片10×28公尺平方的壓克力懸浮地板與環繞於其四周高約五公尺的電腦液晶顯示螢幕(LCD)所組架的長方體構築而成,其間藉由四十四部投影機及一部十六聲道的身歷聲立體音響於此放映兼具反射功能的長形空間中,模擬了所謂「瞬間東京」之虛擬幻境;在整個展覽的過程裡,包被的空間形式其實成就了另一種空間效應,亦即作為觀視主體的「人」,在成為投射螢幕的那一霎時,同時也被置換而成為被觀視的客體,此一效應似乎暗示了東京在另一方面所被賦予的不明確(uncertain)因果敘述,亦即關於「這是一個模擬東京的展覽」或是「東京本身就是一個大展覽的模擬」等等,諸如此類之原為極絕對之主客體敘述,於東京這個不確定的都市涵構裡,其實已消失淡化於媒景的交互作用之下。伊東豐雄的另一個名為「風之卵」(Egg of Winds, Okawabata City 21, 1991)(圖16)的作品則更進一步地將擬像的概念實踐於現實都市空間之操作,基本上,在這個作品裡,作為主結構的卵體是由包被於其外表之曲面鋁板與五座內藏之液晶投影裝置所組成,所在基地,則位於一棟大樓的頂樓,白晝之時,卵體本身則如同前述Jean Nouvel等人之作品所示,於其外表之曲面螢幕不斷地反射所謂「立即的」都市訊息,但一待入夜之後,此卵體即搖身一變,成為電子影像之顯示螢幕,放映著錯綜複雜、相互疊合之未來映像;根據伊東豐雄的自我描述,此卵體所醞釀而成的「風」,其實便是環繞著整個地球之電子資訊網所產生的「資訊風」(winds of information),一種所謂的「電子風」,因此,若就表現形式予以審視,伊東豐雄在這個作品裡所企圖嘗試的無疑是將不可視之電子資訊予以形態化而置放於實體空間之內,而作為影像媒介的卵體在此一形式轉變的過程裡,則更進一步扮演著所謂介於過去、與未來主體間之「過渡客體」(transition object)的角色。

顯然,未來的城市將為電子影像所宰制已是必然之事實,而且,在此支配權的轉移過程裡,電子影像的傳播機制不僅網路化了整個都市的架構及連通系統,同時也「數位化」人的日常生活習性,甚至是思考模式。因此,數位可謂徹底地置換了人原有的主體經驗,正如同於文藝復興時期透視法的發明對於人類視界及經驗模式的根本性革命,兼具宇宙宏觀及顯微巨集的數位化效應,勢必將人類的未來帶入另一個「暈眩的」(dazed)未知世紀,而這個未知,也正是今日當代前衛建築所汲於追求的「新形式」(new form)之可能性(possibilities)所在。

圖16:伊東豐雄的「風之卵」作品則更進一步地將擬像的概念實踐於現實都市空間之操作。

新傳統 : 當代前衛建築之連續學系譜建構的認同所在

「如果前衛(avant-garde)的作品模擬的是藝術成形的過程(process),那麼,我們明顯可見,低俗的作品(kitsch)所模擬的則僅僅是藝術呈現的效果(effect)。」(註二十九)

--Clement Greenberg

著名的建築史及建築理論學家 Sigfried Giedion嘗謂:「真正的現代建築是以現代知識為圭臬,以現代生產為手段,以現代生活為目標的一種理性思維,她不是非生命的形式,也不是膚淺的風格表象,所以,它沒有『死亡』和『變形』的問題,而僅僅只有新傳統的演進問題。」(註三十)整個二十世紀的現代建築史,在歷經Walter Gropius、Le Corbusier、Mies van der Rohe等現代主義大師,晚期現代主義(Late Modenism),後現代主義,解構建築,乃至於當代之輕結構建築、褶層建築、電子建築等等,其間世代交替的過程,其實就是一部「新傳統」的演進史,也是一部「前衛理論」的置換史。前衛:一如Clement Greenberg所揭示,並不是一種關於最終形式的爭論(issues),也不是一個驚世駭俗的大敘述(grand narrative),它的定義其實比較傾向於關於整個藝術創作的過程記錄,同理,前衛建築的批評領域裡所暗示的也絕非表象的皮層裝飾,應是其內蘊的社會涵構體系,而這同時也說明了今日建築形式理論發展之基本前提所在。

「片斷化」可謂開啟了本世紀前衛建築形式理論之先驅。二十世紀,如一般之普遍認定,是一個片斷的世紀,極端的不連續性與不斷呈現於世的新發明事物所帶來的「暴力型震撼」結構了所謂的現代生活模式,雖然,於此其間關於「斷裂」或是「片斷化」等概念已然於現代性裡所確立,然而其卻未明確地預知其中片斷的時空狀態與片斷的實質涵構之間的邏輯推論之必然性,因此,在同時面對複雜的社會機能交換(exchange)過程,類似「平順化的狀態變邏」之另類(alternative)理論的被提出,其實,在除卻其身負的「否定性」之哲學論述屬性以外,它所提供的反而是肯定的、關乎當代新模式體系的探索手段。因而,在今日,傳統的斷裂性操作已逐漸地失去了其「震撼」的力量,它勢必將為兼具動態及流暢性的模型主體所取代,而這其中關於形式概念的轉換更是由所謂「事物的本身」延伸至「事物與事物之間」,換言之,即形式理論之可被操作化的確立,正如同Deleuze之認同於「理論,正確地說,應該像是一個工具箱(toolbox),它跟能指與所指皆毫無關連,它應該具備功能(function),而且可以被使用。」因此,今日建築理論所經歷的正是這樣一個事實與挑戰,操作不再是一個理論運用的結果,而是理論強勢地介入了操作之間。是以,從Venturi的複雜與矛盾理論,乃至於今日的褶層建築理論、電子建築之直覺理論,這其中所建構的連續學系譜,所欲嘗試改變及建議的,便是這樣一個新的理論與操作之間的關係,它也許前衛,但卻不是無中生有,或表象皮層的前衛,它或許創造了另一部歷史,但卻也與人類既存的歷史緊緊扣聯,因此, Giedion所謂的「新傳統」演進的概念即相當適切且明確地表達了當前建築形式理論的處境。

** 本文節錄並改寫自作者甫正進行之「方法論」 研究論文:Identity:As a Matter of Dazzle(認同:暈眩的本質所在)之部分段落;並且於節錄過程中,為求文章之廣泛閱讀性,文中涉及「現代性」之理論探討,及Deleuze的褶層、影像理論爭較深澀之部分均嘗試予以省略或簡化,有深入輿趣之讚者不妨可進一步參閱Frisby David 《Fragments of Modernity》一書,此書將筆者所關切的現代性社會理論藉由Georg Simmel,Siegfried Kracauer,及Walter Benjamin等三位社會學巨擘之間之交互探討,作了非常完整且深入淺出之導讀及討論,為不可多得之好書,另外Walter Benjamin的世紀名作《The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction 》亦列為必讀之重要參老文獻。

註一:Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture (New York, 1966) p.16。

註二:Ihab Hassen, ‘Plurism in Postmodern Perspective’, The Post Modern Reader, ed. Charles Jencks(London, 1992) p.196。

註三:Philip Johnson, ‘Preface’, Deconstructivist Architecture(New York, 1988) p.7。

註四:Mark Wigley, ‘Deconstructivist Architecture’, Deconstructivist Architecture(New York, 1988) pp.19-20。

註五:Jurgen Habermas, ‘Modernity — an Incomplete Project’, The Anti-aesthetics, ed. Hal Foster (Seattle, 1983) pp.3-15。

註六:George Simmel, ‘Rodin’ (Potsdam, 1923) p.196。

註七:Walter Benjamin, ‘The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction’, Illuminations, ed. Hannah Arendt(New York, 1968) pp.217-251。

註八:Beatriz Colomina, ‘Domesticity at War’, Assemblage 16 (December 1991) p.22。

註九:Rem Koolhaas, and Bruce Mau, S.M.L.XL (New York, 1995) p.654。

註十:「輕結構」一詞引用自1995年9月21日於紐約現代藝術館(MOMA)展出的「輕結構建築展」(Light Construction);展覽中,三十件來自於世界上十個不同國家包含著有 Rem Koolhaas, Bernard Tschumi, Steven Holl, Renzo Piano等當代知名建築師之建築作品,不約而同地皆呈現出所謂的「透明美學」(Transparency Aesthetics)的高科技建築產品,儼然形成了另一種「國際樣式」。

註十一:Margret Morse,’An Ontology of Everyday Distraction: The Freeway, The Mall, and Television’, Logics of Television: Essays in Cultural Criticism, ed. Patricia Mellencamp (Bloominton, Indiana University Press, 1990) p.196。

註十二:Peter Eisenman, ‘Unfloding Event’, ZONE 6, Incorporations(New York, 1992) p.423 。

註十三:同上, p.424。

註十四:見Bernard Tschumi與Peter Eisenman, Elizabeth Grosz等建築師及哲學家就「哲學與建築」之議題所發表的討論內容記錄,詳閱: ‘Discussion 1’, Anyplace, ed. Cynthia C. Davidson (New York, 1995) pp.40-41。

註十五:Bernard Tschumi, ‘Ten Points, Ten Examples’, ANY 3 (November/December) p.41。

註十六:Jacques Derrida, ‘Point de Folie — Maintenant L’Architecture’, La Case Vide, La Villette, trans. Kate Linker (London, Architectural Association, 1995) pp.4-19。

註十七:Gilles Deleuze, The Fold: Leibniz and Baroque, trans. Tom Conley (Minneapolis, University of Minnesota Press, 1993)。

註十八:同上, pp.3-13。

註十九:Architecture Design (AD)雜誌集結了Greg Lynn, Jeffery Kipnis, Baharam Shirdel,及John Rajchman等人的作品文字,於1993年出版了一期名為「褶層建築」(Folding in Architecture)之專刊,主張所謂的「平順化」(Smooth)之建築型態學 (morphology),自此 ,即產生所謂的「褶層建築學派」。

註二十:見Deleuz, The Fold, p.16;Rene Thom根據日常事物之型態學,提出了包含有褶層(the fold)、皺摺(the crease)、接合(the devotail)、蝴蝶(the butterfly)、雙曲線(the hyperbolic)、橢圓(the elliptical),以及拋物線臍帶(the parabolic umbilicus)等七種基本形變之事件元素(event element) 。

註二十一:Greg Lynn, ‘Architectual Curvilinearity — the Foled, the Pliant, and the Supple’, Folding in Architecture(London, 1993)p.8 。

註二十二:Gilles Deleuze and Felix Guattari, A Thousand Plateaus: Captalism and Schizophrenia(Minneapolis, University of Minnesota Press, 1997)p.478 。

註二十三:Peter Eisenman, ‘Unfolding Events’, p.426。

註二十四:Mark C.Tylor, ‘Electrotecture’, ANY 3 (November/December) p.8。

註二十五:Greg Lynn, ‘Architectual Curvilinearity — the Foled, the Pliant, and the Supple’, Folding in Architecture(London, 1993)p.8 。

註二十六:Gilles Deleuze, Bergsonism, trans. Hugh Tomlison and Barbara Habberjam(New York, 1988)p.13 。

註二十七:Bernard Tschumi, ‘Violence of Architecture’, Architecture and Disjunction(New York, 1994) pp.121-122。

註二十八:Jean Baudrillard, ‘The Precession of Simulacra’, Art After Modernism: Rethinking Presentaion, ed. Brian Wallis (New York, 1984) p.253。

註二十九:Clement Greenberg, ‘Avant-Garde and Kitsch’, The Collected Essays and Criticism of Clement Greenberg, vol.1, ed. John O’Brian (Chicago, 1986p.17。

註三十:本段譯文取自:時空與建築-一個新傳統的成長, 劉英譯 (銀來圖案,台北, 民國68年) p.4,原文詳見:Sigfried Giedion, ‘Introduction Architecture in the 1960’s: Hope and Fears’, Space, Time, and Architecture: The Growth of a New Tradition (Cambridge, Massachusetts, 1967) p.xxxii。

發佈留言

很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。