Rem Koolhaas,這位荷蘭籍建築師與理論家,始終站在當代建築思想的動力核心。他的創作歷程跨越寫作、城市研究與大型公共建築,並以大都會建築事務所(Office for Metropolitan Architecture, OMA)為平台,將都市發展、全球資本、消費文化與權力關係納入建築的辯證框架。Koolhaas 的作品總帶著不安定的能量——不是為了解決問題,而是為了揭露那些被現代性壓抑的結構性矛盾。

在踏入建築領域之前,他曾投入新聞與劇本創作,這段經歷為他帶來極高的敘事敏感度。他習慣把城市當成文本,把都市事件當成戲劇,把建築視為參與歷史的敘事裝置,而非形式構造的終點。他在倫敦建築協會學院(Architectural Association, AA)的受訓,使這份敘事敏感加上批判框架。AA 的激進實驗文化與理論導向教育,使他以更冷靜、更獨立的方式凝視現代城市的失控生長,並把這些觀察轉化為建築語言。

「巨型建築」(Bigness)是 Koolhaas 思維中最具有影響力的概念。他指出,當都市膨脹至某個臨界點後,建築不再擁有傳統意義上的控制權。尺度巨大、功能混雜的建築體量會自行生成邏輯,脫離建築師的全面掌控。過去被視為建築核心價值的比例、節奏、秩序、純粹性,在此已失去效力。Koolhaas 不把失序視為危機,而是視為新的可能性:建築得以擺脫形式的倫理壓力,轉向事件、活動與程序的動態編排。

他對「不穩定性」的偏愛深受 Jacques Derrida(1930–2004)的思想影響。Derrida 強調符號的延異(différance)與意義的滑移,使 Koolhaas 很早便拒絕建築作為穩定指涉的觀念。他拒絕「中心」,拒絕「起源」,拒絕形式傳統所珍視的邏輯整合。建築在他的論述中不再是穩固的象徵體,而是能生成、能裂變、能吸收衝突的空間語境。空間的多軸線、交錯偏移、分裂界面,都不是形式的浪漫化,而是城市現實的具體構造。

《癲狂的紐約》(Delirious New York, 1978)構成 Koolhaas 理論體系的出發點。他在書中提出「都市劇本」的概念,將紐約理解為一部由欲望、壓抑、技術、偶然、意外與夢境共同運作的巨大心理機制。摩天大樓不再被視為機能理性的終極成果,而成為都市無意識在物質層面的凝結。透過此一閱讀方式,城市同時成為研究對象與創作素材;建築不再負責維持秩序,而轉而將城市內部的荒誕、活力與矛盾壓縮為具有強烈劇作張力的空間構造。

Koolhaas 的建築語言不是為了回到某種建築美學,而是為了在城市混沌中建立介入方式。他關注的不只是物質形體,而是空間發生的條件:事件如何嵌入建築、不同群體如何挪用空間、制度如何透過建築滲透日常。他的建築往往以開放性作為前提,以不確定性作為策略。空間成為事件的容器,形體成為過程的催化物,而非為功能封存的殼體。

在這些作品中,建築不再提供單一敘事或穩固意義,而是在使用者的行動與都市流動的變化中不斷重寫自身。Koolhaas 的建築始終抵抗固定,也拒絕完結。他以建築作為都市變動的測試平台,使建築在現代性碎裂的情境中持續生成新的語義、新的秩序與新的混亂。

《S, M, L, XL》:解構都市的百科全書

1995 年出版的《S, M, L, XL》(1995)堪稱 Koolhaas 思想體系最具代表性的巨作,也是一部重新定義建築論述方式的里程碑。它的體量接近百科全書,其內容卻遠不止於作品彙編,而是一座由建築紀錄、都市現象、語言碎片、文化觀測與個人筆記編織而成的龐大思想機器。尺度分類(Small, Medium, Large, Extra-Large)是文本的骨架,使建築、都市與全球資本在不同層級的壓力與邏輯下展現截然不同的運作方式。Koolhaas 透過這種編排,把空間放回經濟、政治與文化力量的場域中檢視,揭露建築在全球化浪潮下時常面臨失效、轉型、被徵用或被吞沒的命運。

《S, M, L, XL》內部的語言系統本身即是一場實驗。非線性的排版、以日記口吻書寫的旁註、突兀插入的攝影影像、大比例的繪圖與手稿,使整本書在閱讀時呈現高度不穩定的狀態。文本與圖片不服從階層,也不依附於主題,而以鬆散連結的方式排列。Koolhaas 並非要製造混亂,而是讓書籍本身呈現當代都市的邏輯:碎裂、過度生產、多重語境並存、缺乏單一起點。讀者在閱讀時被迫游移於資訊密度與視覺噪音之間,猶如穿越一座無法被整體理解的超大都市。

在這部作品中完整成形的「巨型建築」概念,是 Koolhaas 對當代建築尺度轉變的深度回應。當建築體量突破某個臨界點後,內外關係開始斷裂,形式與功能的協調被瓦解,建築師對整體邏輯的掌握被削弱。Koolhaas 觀察到,巨型建築不再依賴傳統的形式理性,而是像城市片段般運作,依賴複雜的基礎設施、交通迴路、大尺度服務空間與獨立事件單元。建築在此出現語義滑移,被迫承擔都市基礎生產的任務,卻也失去明確敘事。

《S, M, L, XL》中也能看到「垃圾空間」(Junkspace)概念的前身。Koolhaas 持續描繪那些被資本推動、被科技催化、被全球流動壓縮出的空間殘餘——購物街廊、機場候機大廳、飯店中庭、主題樂園式商場、永無止境的過道以及充滿人造氣味與人工照明的密閉空間。他把它們視為當代文明的副產品,也是都市膨脹後不可避免的循環物質。這些片段的語義被抽空,只剩下連續運作與消費流程的維持能力。

更值得注意的是,這部書呈現了一位建築師身份的轉換。Koolhaas 不再以建築造型作為核心議題,而是以觀察者、製圖者、記錄者、編輯者與批判者的身份游走於全球都市網絡。他蒐集語言碎片,記錄制度痕跡,描寫經濟壓力與基礎建設的默默運行,把建築師從形式創作者的位置移出,推向更接近文化分析者與城市考古學者的角色。這個角色關心的不是建築如何變得完美,而是建築如何被吞噬、被扭曲、被附身,如何在權力、資本與科技的逼迫下運作。

《S, M, L, XL》本身是一座思想場,它不斷讓建築與都市重新分解再組合。它從來不希望被閱讀為教科書,而是被使用為研究工具。它讓建築重新獲得與現實世界連結的能力,也讓都市理論突破五、六○年代那種宏大敘事的框架。對 Koolhaas 而言,建築不再尋求自足性,而是必須直面過度複雜、過度速度化、過度相互依存的世界。《S, M, L, XL》正是這個世界的編碼器,試圖在龐大的資訊量與歷史殘片中找到能夠讓建築持續思考的位置。

它既是一部百科全書,也是顛覆百科全書的作品;既是建築理論的集大成,也是對建築理論本身的猛烈質詢。在後冷戰年代的都市劇變之中,它成為理解全球城市新秩序的經典文本,也為往後二十年的建築思想奠定了新的語言坐標。

《S, M, L, XL》與《垃圾空間》的語言策略比較

《S, M, L, XL》將語言視為建構都市知識的工具。文本以碎片、注釋、圖像、旁白、手稿並置的方式運作,營造多源敘事的閱讀感。語言在書中帶有編輯性與檔案性,像是在收集城市運作的證據,從不同尺度與觀察點切入建築議題。句子常以描述、分類、編碼開場,再以冷靜卻敏感的語調捕捉都市異常現象。整本書的語言狀態近似都市田野筆記,把建築師置於觀察者的位置,讓語言承擔編纂、整理與比對的任務。

《垃圾空間》(Junkspace, 2002)採取完全不同的美學策略。語言變得黏稠、密集、連續,幾乎沒有段落與停頓,像是被都市廢料與耗損能量浸透過的獨白。文本不再分類,不再試著以敘事線索整理世界,而是模仿後工業環境裡的空氣質︰泛濫、飄散、陷落。語言在此不再記錄都市現象,而是親自生成垃圾空間的感官經驗。句子彼此緊貼,語意向前推擠,形成語言版的都市廢棄物流動。語言結構本身就像一座無法逃離的室內街廊,永遠在延伸、更新、替換,沒有出口。

《S, M, L, XL》的語言屬於研究層次,具備蒐集能量、分類意識與分析向度。它試圖把建築置於世界系統內進行對照,把都市看成由政策、基礎設施與隱性機制形成的複合物。語言的任務是揭開表象,讓都市的深層結構暴露在讀者眼前。

《垃圾空間》的語言則屬於感染層次。不講述,也不檢證,而是以語言模仿空間本身的生態條件。語句彼此糾纏,使閱讀變得不穩、窒悶、過度緊湊,像是被迫在量販商場或機場中無止境行走。語言的任務不是解釋,而是再現;不是分析,而是讓讀者直接沉入廢棄空間的心理質地。

在《S, M, L, XL》中,語言扮演編輯者。在《垃圾空間》中,語言扮演污染物。

前者保留建築作為思考裝置的可能性,透過分類與並置揭開都市邏輯;後者則揭露都市環境已吞噬思考的能力,把建築師連同讀者一起拉進耗散、過度生產與形式崩解的漩渦。

兩本書呈現 Koolhaas 的雙重策略:一邊以理性紀錄全球都市的運行方式,另一邊以語言體驗全球都市的失序狀態。前者打開建築的知識場,後者暴露建築在資本流動中的無力與消散。兩者共同構成 Koolhaas 對當代都市最深刻的批判與自我剖析。

Koolhaas 與後現代性

Koolhaas 的思想與創作長期被置於「後現代」的框架之中,但他與後現代建築的關係始終保持距離。他既不是典型後現代理論家,也不是單純的現代主義敵手。他的立場游移在兩者之間,並在建築語言、城市觀與文化批判中展現出異質的後現代性。

後現代建築常以戲謔、歷史拼貼、符號遊戲與語意多重化作為識別特徵。Koolhaas 的作品表面上與此一脈絡有所交會,但其出發點與操作方式明顯不同。他極少直接動用歷史符號,也不透過外加語彙表達立場,空間語法更多來自都市條件本身,而非符號學層面的編碼。對他而言,後現代並非可供選擇的風格位置,而是必須正面承受的城市現實狀態:碎裂、重複、失序、過度飽和、匿名化、資訊密集與高度技術化,共同構成當代都市不可迴避的結構背景。

《癲狂的紐約》是這種後現代性的開端。Koolhaas 把曼哈頓視為一座由夢境、慾望、偶發事件與壓抑衝動構成的精神機制。現代都市的生成並非理性規劃的成果,而是混雜、偶發與過剩的堆疊。這種閱讀方式並不靠符號,而是揭露都市本質的非理性結構,使後現代不再是形式語彙,而是城市本體的心理結構。

《S, M, L, XL》延續這份思維,把都市拆解成不同尺度的檔案庫。後現代的核心不再是「表面」、「符號」、「引用」,而是資本與基礎設施形成的巨大網絡。都市中的建築退化為碎片的容器,城市成為由管線、物流、能源、監控、資訊與人口遷移構成的全球運算場。Koolhaas 以編輯策略重寫後現代,使其從風格問題轉變為系統問題。

《垃圾空間》將後現代推向更陰影化的層次。城市不再只是多元,也不再呈現為自由的拼貼,而轉化為無所不在的消費環境。空間變得黏滯、失序、延展且難以終結,無法被完整理解或清算。後現代原本標榜的「輕盈」與「遊戲性」在此被重新解讀,轉為大量人工光源、空調系統、導引標示與商品流通交織而成的空洞運作。Koolhaas 在文中揭示後現代所走向的結果:空間不再依賴形式創新,也不再承載文化層次,只剩下持續自我複製的殘餘循環。

Michel Foucault(1926–1984)的治理技術、Guy Debord(1931-1994)的「景觀社會」與 Fredric Jameson(1934–2024)的晚期資本主義文化結構,都在 Koolhaas 的作品中留下深刻影響。他的後現代性因而具有多重向度:權力運作的空間形式、影像控制的城市劇場、資本邏輯驅動的文化生產。空間成為治理的場域、影像的裝置、經濟的節點。後現代在他手裡不再僅是形式批評,而是對整個空間生產制度的拆解。

在此光譜上,Koolhaas 既與後現代同行,又與後現代決裂。他拒絕符號主義的懷舊,也拒絕現代主義的純度。他的作品不是風格,而是診斷;不是語彙,而是症狀;不是答案,而是形塑問題的框架。他以都市的矛盾作為理論來源,以建築的邊界作為實驗場,將後現代轉化為形式之外的批判技術。

Koolhaas 由此得以穿越後現代:既不求回到現代主義的中心,也不願停留在後現代的符號遊戲。都市本身成為他的語言,而後現代成為他用來切開城市現象的手術刀。透過這把刀,Koolhaas 把建築帶入被全球資本、影像技術與城市治理共同塑造的時代,使後現代不再只是風格,而是必須被重新命名的現實條件。

明星建築師與實踐的矛盾

Koolhaas 是「明星建築師」(starchitect)1現象最鮮明的象徵之一。作品帶有強烈辨識度,理論語彙貫穿設計操作,媒體流通度極高。他的建築往往在文化市場與全球城市競爭中被推向前台,其形式語言迅速成為城市品牌策略的一部分。這份影響力既是榮耀,也是負擔,因為它直接碰觸他最敏感的領域——全球資本如何侵蝕建築空間的自治能力。

Koolhaas 在理論與寫作中持續揭露都市擴張、消費邏輯、全球基礎設施與權力運作對空間的滲透。他筆下的城市不是可被治理的秩序體,而是不斷堆疊、互相壓迫、由殘片組成的劇場。建築師在此面臨的不只是形式問題,而是倫理位置。他毫不保留地指出紀念性工程的虛偽性,也持續書寫「垃圾空間」的生態機制,把全球資本運作的荒謬暴露得淋漓盡致。

然而,他所創立的 OMA 卻同時成為全球開發體系中的關鍵角色。從海灣國家到東亞金融重鎮,OMA 的大型工程遍布在最具資本活力與政治能量的節點。文化旗艦、企業總部、觀光基礎設施與國家級表演中心成為其主要舞台。Koolhaas 的批判性語言與他的實際合作對象之間產生強烈張力,形成耐人尋味的矛盾。他既鋪陳全球資本的黑暗,又在其中活動、協商、操控與建構。這種姿態常被形容為「批判性的共謀」(critical complicity)——既不退出體制,也不完全服從。

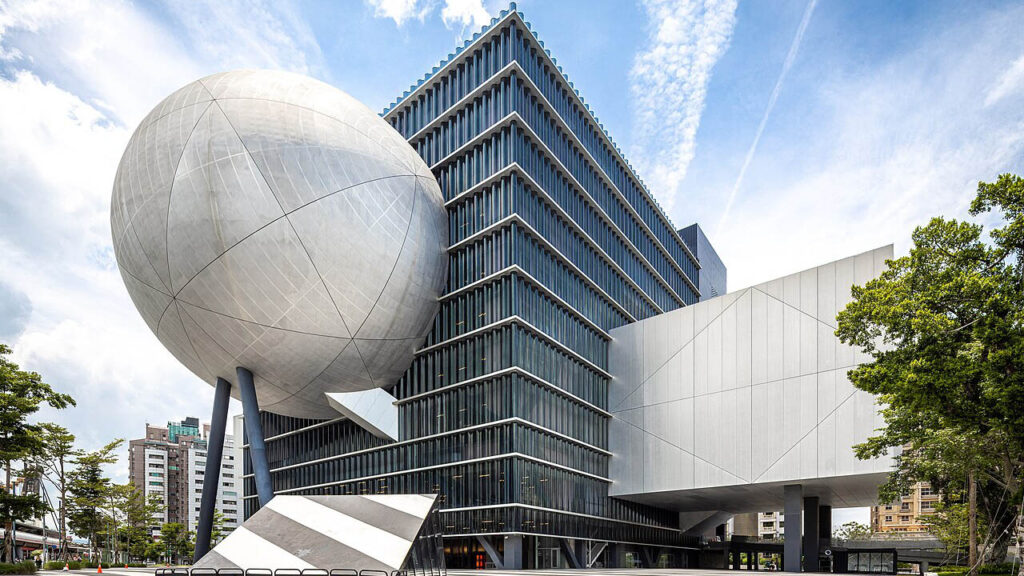

亞洲地區的作品讓這份矛盾更加鮮明。例如《台北表演藝術中心》(Taipei Performing Arts Center, 2021)(圖 1)以懸置球體與多重舞台拼組的方式重構劇場類型,使建築本身成為媒體焦點。造型獨特、可讀性高,讓其迅速進入全球視覺文化的流通體系。但在地批評指出,建築缺乏與士林脈絡的對話,落地方式更接近外來裝置。空間編排的概念性與造型力量遠大於對社區、文化流動與都市肌理的理解。深圳與首爾的作品也出現類似問題:圖像力量壓倒在地感知,建築變得更像跨國品牌的延伸,而非本地敘事的延續。

Koolhaas 在這些城市中的角色已超越設計者,更接近文化現象的主導者。他的建築是全球化語言的產物,同時也是全球化運作的展示。他把自己的作品視為批判工具,但也把它們放入高度曝光的媒體環境,使它們與城市行銷與文化經濟緊密交纏。Koolhaas 越是揭露當代都市的荒謬,他的建築越是成為這份荒謬的一部分。批判與共謀在他的職業生涯中始終交錯,誰也無法完全壓倒對方。

在這層張力之下,Koolhaas 成為當代建築界最具戲劇性的人物。他的語言深具解構能力,但他的建築常成為地標經濟的利器;他的實踐具有反思力量,但他的作品也強化城市競逐象徵資本的邏輯。他既是反叛者,也是體制內最聰明的參與者。他的建築世界觀在理論上鋒利,在現實中複雜,在全球市場中有效,在倫理層面上永遠不安。

Koolhaas 的職業軌跡最終揭露一項無法簡化的事實:當建築面對全球資本的力量,批判不會自動通往抵抗;抵抗也不必然產生於拒絕合作。建築師與體制的關係始終處於拉扯、模糊與重疊的位置。Koolhaas 則以高度自覺的方式,把這份矛盾轉化為其思想的核心——也是理解當代都市的一面鏡子。

《西雅圖中央圖書館》:「巨型建築」理論的典型實踐

《西雅圖中央圖書館》(Seattle Central Library, 2004)(圖 2)在 Koolhaas 的創作譜系中占據關鍵地位。它不只是公共建築的新類型,也是都市敘事的壓縮空間。Koolhaas 在此把圖書館從知識儲存的容器,推向公共生活的劇場與城市運轉的節點;同時讓「巨型建築」從理論變成可被親身感受的現實物。

Koolhaas 長期批評現代主義留下的秩序性迷思。比例、階層、功能、界線,在他看來早已被全球資本、技術媒介與城市變動拆解殆盡。《西雅圖中央圖書館》把這種批判轉化為具體空間策略。他把圖書館劃分為一系列功能平台,將閱覽、討論、資料庫、兒童館、多媒體區放置於不同高度,以鋼骨網架包覆成透明體量。所有區塊在立面上清晰可見,如同都市剖面的縮影,觀者得以直接閱讀空間的程式語法。圖書館不再是一座封閉機構,而是一部運作中的城市機械。

最廣為討論的「書本螺旋」(Books Spiral)提供連續上升的分類序列,使「杜威十進位分類法」

(Dewey Decimal Classification, DDC)2在空間中獲得物質化的延伸。閱讀在此不是靜態儀式,而是一段被身體感知的路徑。螺旋坡道以精準弧度推動行者前進,閱讀與運動合而為一,知識不再是以層級排列的樓層,而是滑行於連續曲線的能量場。空間被轉化為認知行為的劇場。

然而,建築的「開放性」在體驗層面並不如形式語彙所宣稱的直接。透明外殼帶來高度視覺暴露,內部平台之間的垂直視線強化了「被觀看感」。公共性在此具有雙重面貌:它確實支援自由流動,也在無形之中引入控制邏輯。玻璃帷幕與鋼構的編織,不僅象徵開放,也象徵紀律與監視。Foucault 所描述的「可見即被治理」在這裡以新的姿態浮現。建築不需監視器也能生成透明性的權力關係。

巨型建築在此顯得格外明確。當量體巨大到足以具備內在城市規模時,建築不再依附外部環境,而是形成自身的邏輯、氣候、步調與敘事。《西雅圖中央圖書館》因此具有強烈的自治性,它更接近城市基礎設施,而非傳統意義的建築物。巨型建築的語法在城市尺度上極具吸引力,卻也可能造成壓迫性的文化效果。市民進入其中時,感知到的不是「知識之家」,而是被拉回全球建築語彙的異質巨體。

在地文化於此被弱化。圖書館的語言、線條、節奏皆來自 Koolhaas 的全球性設計系統,而非西雅圖自身的文化沉積。其形式來源於國際建築資源庫,而非地方經驗的生成。全球化在此不是背景,而是語言本體。Koolhaas 的建築帶著明顯的跨國輪廓,與城市本土的尺度與物質感產生距離。結果是,當地居民面對的不是延伸生活經驗的建築,而是一座輸入的文化物件。

公共性在此遭遇另一層干擾:誰能真正理解這座巨型建築的語法?透明與開放未必等於可近與可讀。當建築語言高度抽象化與概念化,公共空間可能在無形中排除那些無法解碼其空間邏輯的市民。Jameson 提過後現代空間的「認知地圖」問題(cognitive mapping)3:過度複雜的空間結構會使使用者失去定位能力,形成新的心理疏離。《西雅圖中央圖書館》完美呈現此種狀態。使用者不再是習於日常節奏的身體,而是必須先理解建築意圖,才能參與公共性。

Debord 所言的「奇觀」在此以新的技術姿態重生。圖書館的透明斜面、幾何折線與媒體化表皮,使其極易被攝影、被再現、被散播。建築不僅作為城市設施,也作為文化資本。它在社群媒體、旅遊指南與建築雜誌中以更強烈的能量被轉譯,成為都市品牌的象徵,反而置換了圖書館的核心功能。知識被包在奇觀外殼之內,成為為影像服務的背景物。

《西雅圖中央圖書館》因而呈現高度矛盾。它企圖重構公共性,卻以巨型體量產生距離;它宣告開放,卻藉透明性引入治理;它追求城市活力,卻在地文化層面形成抽離;它以流動性為名,卻建立語言密度極高的幾何框架。這座建築展示 Koolhaas 最具力量的構想,也呈現他最棘手的問題:建築在全球化的都市中究竟能否同時兼顧公共性、在地性與社會可讀性?抑或所有公共建築終將成為全球建築語彙的舞台,而非城市居民的生活空間?

《西雅圖中央圖書館》留給都市的不只是創新,更是無法輕易迴避的問題:當建築成為巨型裝置,公共性將如何被重新定義?

巨型建築與「認知地圖」的失效

《西雅圖中央圖書館》將圖書館視為城市基礎設施的延伸,以透明帷幕、垂直堆疊的平台與連續書本螺旋組構出一座可視化的知識機器。Koolhaas 不以靜態形式定義建築,而以流動、分層、開放的狀態回應二十一世紀都市的資訊速度。讀者在多重連續空間中移動,以身體的軌跡補完知識的結構,城市複雜性在此獲得可見的節奏。

在 Jameson 的理論下,這座建築暴露後現代城市的結構困局。Jameson 指出,後現代空間以過度規模、分節化與系統密度削弱個體的定位能力,使人難以形成針對城市的「認知地圖」。《西雅圖中央圖書館》的透明性象徵公開,平台組合象徵自由,但其高度概念化的空間語法並非所有使用者都能讀取。自由流動的願景可能成為迷向的來源;視覺開放未必能轉化為心理可讀。建築提供的,是由專業者制定的空間編碼,而非來自使用者生活經驗的城市秩序。

《台北表演藝術中心》延續大型公共建築的實驗精神,但轉向極端形式推演。懸浮球體、鋼構外骨骼、破碎量體構成一座從全球建築文化縮印而來的標誌。其幾何語彙具備強烈可辨識性,在媒體影像中迅速成為城市品牌的一部分,卻未與台北的文化紋理、街區尺度與生活節奏發生深層連結。外觀的清晰意象無法替代文化記憶,建築語言在此顯得孤立。

從 Jameson 的角度看,《台北表演藝術中心》呈現更深的認知地圖失效。形式回應的是全球建築影像市場,而非在地的都市感知結構。使用者面對的是極高抽象度的量體,而非可累積方向感的城市線索。建築成為影像而不是地景,成為符號而不是路徑,引導使用者的不是城市經驗,而是視覺震撼。公共性被視覺主導,空間理解被影像遮蔽,文化定位被大量削弱。

兩座建築揭露 Koolhaas 思想的雙面性。《西雅圖中央圖書館》追求公共性的再編碼,《台北表演藝術中心》追求地標性的再定義;前者以透明性呈現民主語法,後者以幾何標記建構全球化曝光。兩者最終都面臨 Jameson 所描述的後現代難題:建築在大型系統與全球語彙中迅速影像化,使用者在缺乏文化線索與城市連續性的環境中難以形塑自我定位。可辨識性提升,認知地圖反而崩解。

在此層面上,Koolhaas 的公共建築實驗不僅涉及空間創新,更涉及城市如何在媒體、全球建築語彙與抽象形式的壓力下維持文化可讀性。西雅圖與台北分別呈現兩種類型的迷向:前者由空間密度導致,後者由文化斷裂造成。兩者皆使公共建築的角色變得脆弱——空間能見度提升,文化方向感卻隨之衰退。城市不再是可步行閱讀的環境,而變成由碎裂符號構成的視覺場域。建築的語言越強烈,城市的敘事越難被掌握。

《CCTV總部大樓》:「巨型建築」的權力演算法

中國中央電視台《CCTV 總部大樓》(China Central Television Headquarters, 2012)(圖 3)是 Koolhaas 在全球舞台上最具政治重量的作品,也是「巨型建築」理論在國家層級被徵用後的極端實例。懸臂、閉環、扭曲迴圈的巨大量體在北京天際線中形成強勁的視覺支配效果,城市尺度被迫後退,街區脈絡被稀釋,原本多層次的都市肌理在此被壓縮而成為影像背景。巨構以不容忽視的方式介入空間秩序,宣示建築如何在全球媒體、國家敘事與資本權力的合流中成為高度整合的象徵裝置。

《CCTV 總部大樓》不再停留於建築形式的層次,而轉向「權力如何透過空間發聲」的問題。從 Foucault 的觀點出發,可視性本身即具備治理效力。建築在此呈現近似「權力外露」的構造狀態,透明表皮與巨型閉環形成全景式的空間語法,觀看與被觀看被內嵌於結構之中。權力無須依賴具象的監控塔,建築本體已完成視線、動線與功能的結構性分配。

扭曲的環狀量體將錄影、編輯、行政與播送整合於同一閉合結構內,形成高度自洽的運作節奏。權力不以象徵或宣示出現,而透過空間連續性與程序編排被持續執行。形式在此轉化為紀律機制,巨集尺度與結構邏輯所產生的心理壓迫感,使建築在無須外部介入的情況下,自行完成治理的運作。

外觀張力與內部封閉的矛盾揭開另一層意義。表皮的透明召喚開放的幻象,內部的運作卻屬於高度封鎖的制度領域。資訊流動被限制於巨構中心,公共視線僅能停留在玻璃皮膜所允許的表層。Debord 所說的「景觀社會」在此取得具體形態:形象被推向前景,實質運作被隱遁至深處;建築轉化為國家資訊機器的可視界面,透過壯觀形式將政治意志轉化為影像化的外殼。

景觀看似中性,實則是權力的配置方式。城市居民被定位為觀看者,而非參與者;巨構掌握敘事,城市淪為景觀的展示平台。視線可及之處,是被編排的透明;視線到達不了之處,是政治運作的核心。景觀因此不再只是視覺陳列,而成為一場權力的空間分配,揭示建築如何在國家與媒體的結盟中獲得象徵力量,也暴露建築在晚期現代中的倫理裂縫。

從 Jameson 的後現代空間批判來看,《CCTV 總部大樓》呈現「認知地圖」的進一步失效。巨型建築取消方向線索、抹除尺度記憶、切斷歷史脈絡,使使用者難以在空間中定位自我。人類尺度在建築外皮前消失,城市的多重層次被抽離,建築不再是地方文化的產物,而是全球化技術與國家象徵的混合體。這種形式語彙可以在全球任一城市重複套用,不需回應在地肌理。結果是:地點被轉化為影像坐標,城市被吸入巨構的視覺重力場,地方特色在全球建築語彙中逐漸被抹除。

地方文化在此並未被延伸,而被壓縮為背景。北京的城市記憶——胡同肌理、尺度層次、步行節奏——在巨構面前失去重量。《CCTV 總部大樓》所代表的現代性並非出自北京文化內部,而是全球建築產業、工程技術與國家敘事共同生成的抽象符號。建築以前所未有的可見度占據城市視野,卻以同等速度削弱場所記憶的細微紋理,成為可大量複製的全球化地標。

這座建築也放大了 Koolhaas 作為「明星建築師」的矛盾角色。他的文本反覆揭露全球資本主義、不斷擴張的媒體結構與景觀社會的控制邏輯;他用「垃圾空間」批判建築在消費文化下的瓦解。他的作品卻同時被各種權力中心需求所吸納。他在理論中質疑的力量,正是推動《CCTV 總部大樓》落成的能量。批判與服從在此交纏,形成當代建築師最難擺脫的結構性矛盾:既是體制分析者,也是體制工具;既是景觀批判者,也是景觀生產者。

《CCTV 總部大樓》最終不僅是技術壯舉,也是一面鏡子。它映照出當代城市如何被全球媒體、生產技術與國家機器共同塑形,揭示建築在今日的政治重量與文化脆弱。建築在此成為權力的座標,是敘事的框架,也是治理的工具。城市在其陰影下發生尺度轉移,居民在其存在下重新學習如何定位自我。它迫使我們重新思考:當建築變成影像場域與治理儀器後,城市的文化深度如何保存?地方性如何抵抗被視覺經濟吞沒?建築如何在權力壓力下維持其倫理責任?

《Prada Transformer》:流行資本的劇場,建築的自我解體

Koolhaas 長期關注建築在媒體與資本運作中的角色。他拒絕將建築視為固定邊界內的靜態場所,而是視作能吸納文化能量、事件密度與視覺回路的動態機制。《Prada Transformer》(Seoul, 2009)(圖 4)正是這套思維的極端實驗。這座臨時建築集時尚秀、藝術展、電影放映於一體,以旋轉結構改變內部空間,將品牌敘事、消費節奏與建築語言疊合成一座可變形的視覺舞台。可見度取代耐久性,曝光速度取代建築倫理,形象生產取代場所記憶。

建築由四種幾何面構成,透過吊掛系統翻轉,使內部空間在幾分鐘內完成場景切換。這種操作不止是工程技術的展示,而是充分配合時尚體系與媒體運作邏輯的視覺策略。它承擔的不再是城市公共性的任務,而是品牌活動的節奏器,以瞬時的變換生成話題、製造影像並刺激消費。

視覺邏輯主導空間主體。《Prada Transformer》不是為日常生活設計的建築物,而是為鏡頭與目光設計的展示器。建築的價值取決於它能否在短時間內獲得最大曝光。形式不靠時間累積意義,而靠同步媒體的速度取得存在感。建築的壽命被壓縮到資訊流的節奏中,公共性則被讓渡給品牌的敘事要求。

Debord 所言的景觀不再停留於抽象批判,而在此獲得具體實體。景觀不只主宰觀看,也主宰建築自身的存在方式。《Prada Transformer》是景觀機器的縮影:被製造、被流通、被記錄、被替換。建築的目的不在結構與空間,而在於創造一幅又一幅可被拍攝、廣播、轉貼的影像。城市不再是場域,而變成可被放置品牌裝置的背景。地方性被吸乾,只剩下可交易的視覺符號。

Jameson 的後現代空間批判在此呈現另一面向。《Prada Transformer》並不意圖提供穩定的空間經驗,而是消解空間本身。其目的不是培養使用者的認知地圖,而是使城市閱讀轉化為影像瀏覽。空間被短暫化、事件化,無法與地方文化形成持續連結。建築的在地性被規劃為一次性的盛會,地方記憶則被品牌敘事外包。在此環境中,城市喪失其敘事能力,取而代之的是品牌提供的語意包裝。

從 Foucault 的權力視角看,《Prada Transformer》揭露另一層空間政治:不是監控,而是「吸附」。空間不再控制身體,而是以愉悅、娛樂與美學吸納身體,使人自願成為品牌視覺系統的一部分。治理不靠限制,而靠邀請;空間的權力不表現為壓抑,而表現為誘惑。建築透過視覺魅力與活動策展,使使用者主動投入品牌的文化劇場。

斯洛維尼亞哲學家與文化理論家 Slavoj Žižek 的意識形態批判將此現象推至核心。《Prada Transformer》不靠政治語言輸出意識形態,它本身就是意識形態的物質化身。它體現了 Žižek 所說的「意識形態以事物形態運作」:消費、時尚、娛樂並非包裹在宣傳語言中,而是被鑲嵌在空間的可變性、活動的節奏與影像的生產速度中。人們不需要相信任何敘事便會自動參與其中,因為建築已將意識形態內化為愉悅、輕盈、無需思辨的感官流程。

建築的可替換性與短命狀態更強化了 Žižek 的觀點:意識形態在晚期資本主義中不再追求永恆,而追求即時生效。短暫、可複製、可轉譯的活動建築成為品牌權力的最佳媒介——快速、無痕、可全球複製。建築被簡化為可攜式的文化工具箱,服務於品牌敘事而非社會生活。

《Prada Transformer》最終呈現的不是建築的靈巧,而是建築主體性的瓦解。空間深度消散成影像表面,地方文化被品牌語言遮蔽,建築倫理讓位於曝光需求。它是一座被設計為「被消費的建築」——既不追求永續,也不追求公共性,而追求話題、曝光、轉發。

它的短暫存在成為一座寓言:當代建築在資本與媒體力量面前如何失去自我。它是一件為被觀看而生、為被轉貼而製造、為被宣傳而運作的動態裝置。它的消失與出現一樣迅速,留下的不是建築記憶,而是行銷事件。

人們不會回憶它的空間,只會回憶它曾是某次時尚活動的拍照背景。

高級時尚品牌與建築師的共謀與張力

Koolhaas 與 Prada 的合作,是當代建築與高端時尚品牌共同編寫「奇觀資本」的標誌性事件。兩者之間的關係不是單純的委託,而是文化生產與資本策略彼此調度的聯盟。品牌需要能驅動話題、擴張敘事、製造象徵資本的空間;建築師則獲得能進行形式實驗與媒體曝光的舞台。合作帶來創作自由,也揭露價值結構中的不平衡,使建築師在無形中轉換角色:從分析城市現實的批判者,變成消費體驗的操盤者。

Koolhaas 長期觀察全球化、都市擴張與資本邏輯。他對「垃圾空間」的警覺,批判資本過度增生所造成的城市空洞。然而在與 Prada 的合作中,他為這種狀態提供了最具感官誘惑力的實例。Prada 的旗艦店、展示場與臨時建築,將城市的文化肌理讓渡給品牌形象,使建築的顯赫姿態成為商品敘事的延伸。空間成為主視覺,活動成為商品,城市成為品牌的舞台背景。

空間邏輯由消費邏輯主導。建築的價值被重新計算:不是歷時性的空間累積,而是是否能在短時間生成足夠的流量、話題與影像。建築由文化容器轉化為視覺資本的生成場域,成為品牌敘事的核心工具。一間旗艦店或一座臨時建築,不再承擔公共生活的深度,而承擔影像傳播的效率。建築失去作為生活地景的能力,退化成可被複製、可被轉貼的視覺界面。

在此環境中,空間的公共性與庶民性被壓縮至最低。高端品牌的展示邏輯往往排除非消費者,使建築在城市中形成專屬的視覺權力區。建築師被期待提供沉浸、強烈、光鮮的體驗,卻很少被要求提供對生活品質或文化脈絡的細膩回應。建築語言因此逐漸遠離在地肌理,成為品牌的視覺語彙。旗艦店可被放置在任何城市,行為模式可被複製於任何市場。

地方只剩地址,不具文化重量。

Koolhaas 的角色愈加矛盾。他為資本提供前衛語言,同時在理論上批判資本的擴張邏輯。他拆解現代性迷思,卻與時尚產業共製新的文化幻象。他揭露景觀社會的運作,卻成為其最重要的視覺工程師之一。這不是單純的背離,而是「批判性共犯」:他以批判之名獲得創作自由,卻在實踐上協助資本擴張其象徵邏輯。

語言屬於批判,行動屬於資本。

Prada 的需求不是庶民空間,而是差異化策略;不是都市生活的延續,而是視覺權力的穩固。建築師在此成為品牌機器的一部分:敘事由品牌決定,形式由建築師包裝;價值由市場定義,空間由影像驅動。建築的倫理性被掏空,其公共性與文化深度被重新編碼為行銷工具。

Koolhaas 曾以「垃圾空間」描述資本製造的空洞場域,而 Prada 的合作使這一警語轉化為現實建構。短暫的展場、劇場化的旗艦店、可替換的展示空間,構成消費文化精準運作的建築模型。場景不必持久,只需具備被消費的能力;空間不必回應文化,只需保持高轉換率與強辨識度。《Prada Transformer》與全球旗艦店不是地方記憶的載體,是品牌效能的介面。

建築成為奢侈品流通鏈的一環。

於此結構中,建築與時尚品牌的合作並未提升文化深度,而是加速建築的奇觀化。高端品牌挪用建築師的語彙,將其轉化為可全球部署的形象機器。城市的獨特性被品牌語言覆蓋,文化差異被裝置藝術式的視覺化策略抹平。建築師在其中的光芒越亮,城市本身的聲音越弱。

建築愈顯眼,城市愈匿名。

這段合作最後留下的,是建築倫理的警訊:當建築被吸收進品牌的語意系統,它仍能否承擔文化責任?建築師是否還能為城市發聲?公共性是否還有位置?地方性是否還能抵抗全球視覺經濟?

Koolhaas 與 Prada 的共謀,展露出建築在晚期資本主義中的權力結構:創意被市場調度,批判被品牌吸收,實驗被視為符號資本。建築師獲得更多自由,卻失去面對社會現實的立場。空間獲得更高能見度,卻失去文化深度。

它標誌著建築邁入文化政治的新階段——形式的力量仍在,但倫理的基礎正在悄悄鬆動。

未竟的《出埃及記,或建築的自願囚徒》

Koolhaas 的思想向來集中在都市如何在自稱自由的條件下產生新的束縛。《出埃及記,或建築的自願囚徒》(Exodus, or The Voluntary Prisoners of Architecture, 1972)是這條思辨線索最早成形的所在。作品以寓言形式呈現都市的隱密運作邏輯,語氣戲謔又冷峻,提前預告 Koolhaas 對都市治理、慾望機制與建築權力的持續探問。

敘事核心是一條穿越倫敦的封閉帶狀建築。居民不是被迫進入,而是因追求功能整合、視覺刺激與密度帶來的快感而自願成為囚徒。控制不靠武力,而靠慾望本身。都市以吸引力取代強制力,以欲望管理取代外在約束。Koolhaas 透過此寓言指出,自由可能轉化為監禁,自主可能被慾望挾持,甚至連抵抗都可能被都市吸收成風景。

此類想像為他後來的建築理論奠定基礎。烏托邦在他筆下從不等同進步藍圖,而是不斷拆解、錯位、重組的過程。都市的混亂、衝突與碎裂不是需要被修補的問題,而是孕育能量的來源。秩序被視為短暫現象,永恆架構則被視為幻覺。真正能運作的系統,是能承受矛盾、允許變異並持續調整的開放場域。

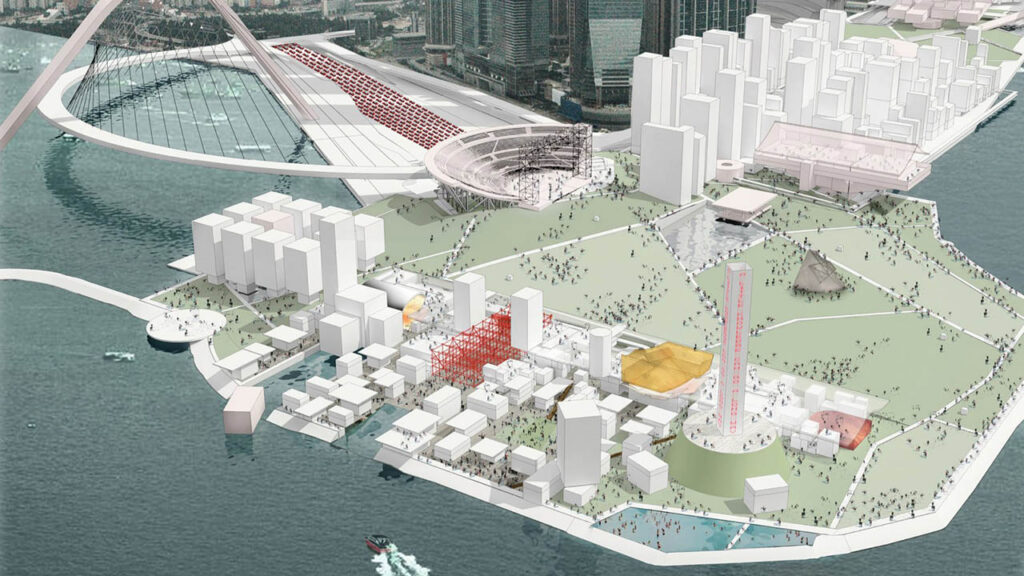

此思維在《西九龍文化區》(West Kowloon Cultural District Concept Masterplan, 2000–2001)(圖 5)的概念規劃中再度浮現。方案不以單一中心驅動,而以分散節點編織整體;不以永恆構圖為目的,而以未來的可增殖性為前提。都市被視為生成場,而不是被封存的物件。事件、活動、社群、文化力量皆可在其中流動。Koolhaas 在此延續《出埃及記》中的基本態度:拒絕僵固的控制邏輯,改以彈性架構引導城市發展。

然而,香港作為全球資本、文化與政治力量的交匯點,也使 Koolhaas 的非線性願景面臨制度性的阻力。開放框架仍需面對治理、土地制度、財務結構等外部力量的介入。這座未實現的規劃因而呈現另一層意義:反而因其停留在概念狀態而保留批判張力,不必為現實妥協,也得以在思想層面持續質詢都市計畫對控制的渴望。

《出埃及記》之所以具有長期影響,不在於提供理想社會模型,而在於揭露都市中的心理馴化機制。自由可能被包裝成吸引力,控制可能以愉悅的姿態佔據身體。從封閉帶狀城市到彈性文化框架,Koolhaas 始終追問:

建築是否在解放的名義下強化了規訓?

都市是否透過吸引力重新分配權力?

烏托邦是否在愉悅的外衣下隱含控制邏輯?

答案從未被定型,也並非 Koolhaas 的目的。未竟的《出埃及記》成為持續運作的思想引擎,推動他拆解都市、反思建築角色、檢視自由與治理的邊界。作品留下的不是定論,而是一條無限延展的問題線:

人如何在建築中渴望自由,又如何在渴望中甘願被困住?

反類型學與去正典的都市敘事

Koolhaas 對空間控制的敏感度,使他不斷拆解城市的深層運作邏輯,也讓他在《通用城市》(The Generic City, 1995)中提出極具破壞性的觀點。他宣稱「歷史已死」(history is over),並提出「程式比形式更重要」(program precedes form),直接擊碎建築類型學長期依賴的形式信仰。建築被重新定義為不斷回應條件、調動慾望、調整秩序的動態裝置,不再是承載象徵體系的容器,更不是延續傳統的工具。

在《通用城市》的論述中,城市失去記憶、失去中心、失去敘事,只剩無休無止的增殖。外觀平淡、符號稀薄、文化紋理被沖淡,所有差異都被壓縮進全球資本的流動邏輯。都市變成一處任憑數據、物流、財務與治理流程穿越的透明介面。Koolhaas 並未急著譴責,也未企圖恢復過往的完整性,而是觀察城市如何在去歷史化的荒原中,重新生產慾望、管理身體、操控行為。

《出埃及記》的封閉建築帶與《通用城市》的無邊界都市,其實指向相同的問題:空間如何以非暴力形式塑造主體?自由如何在去歷史化的環境中被重新編碼?城市的中性面貌是否掩蓋了更精密的治理技術?Koolhaas 的都市敘事持續追索這些問題,逼使建築師直面城市中的慾望機制、觀看方式與權力循環。

他的作品與文本不提供解方,卻不斷揭開表象後的結構。例如,《出埃及記》提出以慾望生成的監禁;《通用城市》揭露以效率包裝的控制;《S, M, L, XL》呈現資訊過剩與碎片化的城市生態;《垃圾空間》則將全球資本下的建築環境視為永不休止的空洞繁殖。每一個文本都試圖把城市從理性敘事中抽離,使其回到權力、慾望、混亂、偶發、策略與虛無相互挽結的現實。

Koolhaas 的建築觀因此呈現出反烏托邦式的清醒。他不相信城市能靠秩序與善意達成和諧,也不認為建築能依靠形式與象徵獲得救贖。真正值得追問的是:城市如何在自由的名義下重新加固規訓?公眾如何在景觀的包裝下失去判斷?建築師是否能在制度縫隙中挪移空間能動性?

結尾不再指向希望,也不指向悲觀,而是維持 Koolhaas 一向的思辨張力——建築不是結論,而是持續提問的機制。

它迫使我們察覺自己如何在城市中被觀看、被安排、被誘惑、被調度。

它提醒建築師在面對無止境的資本增殖時,仍需保有拆解神話的能力。

它也促使公眾重新審視建築在社會中的位置:是容器、是劇場、是機器,還是治理的延伸。

Koolhaas 的文本與建築留下的,是反覆逼視現實的清醒姿態:

城市不會給予答案,而是要求生活其中的人理解其運作方式。

自由不會自然存在,而需要在權力機制的陰影下重新奪回。

建築不會替任何人抵抗,但能讓人看見抵抗可能萌生的位置。

在這樣的張力裡,Koolhaas 的城市思想持續發酵,使建築超越物質與風格,轉化為對現代性、治理、慾望與自由的長期追問。

- 「明星建築師」(starchitect)一詞在 1990 年代逐漸普及,指那些因媒體曝光、品牌化操作與大型標誌性建築而成名的國際建築師。此概念常帶有批判性,指向建築在全球資本主義與媒體環境下的偶像化現象,使建築師的個人風格被包裝為可銷售的視覺商品,成為城市行銷與文化宣傳的工具。建築學者 Peter Buchanan(1942–2023)與 Hal Foster 皆批判「明星建築師」現象,使建築逐漸淪為奇觀生產的一環;而 Charles Jencks(1939–2019)則指出,標誌性建築與媒體文化的結合,使建築走向高辨識度、可複製、可全球流通的品牌模式。

- 「杜威十進位分類法」(Dewey Decimal Classification, DDC) 是由美國圖書館學家 Melvil Dewey(1851–1931)於 1876 年首次提出的圖書館分類系統,透過十進位結構組織知識領域,現為全球公共圖書館最常用的分類架構之一。參見 Melvil Dewey, A Classification and Subject Index for Cataloguing and Arranging the Books and Pamphlets of a Library (Amherst, MA: Amherst College, 1876).

- Jameson 在討論後現代空間時提出「認知地圖」(cognitive mapping)概念,用以指稱個體在全球資本主義結構中定位自身的政治美學任務。此概念並非沿用 Kevin Lynch 的都市心理圖像,而是指涉後現代空間中的迷向現象——巨大、非階層化、去中心的建築與城市環境,使使用者失去理解權力與經濟脈絡的能力。認知地圖因而成為一項文化上的必要工程,用以重建個體與全球體系之間的關聯。