Philip Johnson(1906–2005)的建築生涯,宛如一場令人驚訝的歷史劇,深刻地揭示了建築、政治與文化資本之間的盤根錯節。他既不是堅守理念的苦行者,也不是孤高自持的藝術先知,而是一位極具敏銳嗅覺、擅長政治與語境操控的文化權臣。他的形式風格屢次轉換,從現代主義的簡潔語言過渡到後現代主義的歷史拼貼與反諷語法,每一次轉身,都恰如其分地對應著當代的意識形態、審美趣味與話語轉變,使他長期居於建築權力場的核心。

然而,在這一連串建築與策展的華麗舞台背後,最無法被歷史抹去的,仍是他在1930年代深陷極右政治與法西斯思想的黑暗過往。他並非偶然接觸納粹思想的觀察者,而是親身投入其中、帶著信仰與行動的擁護者。他多次前往納粹德國,參與納粹黨在紐倫堡舉辦的大型集會,公開表達對希特勒(Adolf Hitler, 1889-1945)統治的讚賞,並將德國當時的社會秩序與軍事美學視為一種「令人振奮的景象」。這種對權威美學的迷戀,與他後來建築設計中對秩序、宏偉尺度的偏好並非無關。

在美國本土,他亦熱衷於傳播極右思想,不僅為親納粹的刊物《社會公義》( Social Justice) 撰寫文章,更參與與多個主張排猶與民族純粹主義的組織,成為美國法西斯思想在文化精英圈的推手之一。他在私下通信與公開言論中,多次流露對猶太人排斥與對德國文化整肅運動的高度認同,甚至一度將納粹式的民族主義視為解決現代社會混亂與失序的必要手段。他對 Albert Speer(1905-1981)將建築作為權力象徵的空間操作亦抱有極大興趣,此一政治美學的轉向,對他戰後對於紀念碑性與象徵秩序的理解留下了難以忽視的痕跡。

Johnson 對自身政治過往的處理亦極為曖昧。隨著二戰結束與納粹暴行的全面揭露,他選擇將 1930 年代的極右活動深埋於個人敘事之中,既無公開道歉,也未曾承擔實質責任。面對批評,他僅以「我做過最愚蠢的事,而且永遠無法彌補」一語帶過其曾為納粹宣傳的行為,將之置於一種「青年時期誤入歧途」的框架中,藉此淡化其政治涉入的深度與危害性 1。戰後他迅速重返紐約現代藝術博物館(Museum of Modern Art, MoMA)體系,並利用其策展權力與社會資本,重新塑造自身作為「現代建築審美仲裁者」的地位,成為國際風格在冷戰美國被重新包裝與制度化的重要推手 2。

從極右同情者到「現代主義教父」的轉身,不僅是一段個人的歷史修辭,也是美國戰後文化如何選擇性遺忘與重塑記憶的寫照。Johnson 的存在,是後現代意義上的「建築政治體」,他不僅設計建築,更設計話語、形象與歷史位置。他所留下的不僅是玻璃盒子與象徵權力的摩天樓,也是一個關於建築是否可以擺脫倫理與政治責任的沉重問題。他的生涯迫使我們思考,當建築師擁有重塑文化語言的能力時,他的沉默、立場與轉身,是否也應該被放入公共記憶與歷史批判的框架之中。對 Johnson 而言,建築從來不只是空間的操作,而是意識形態與形象工程的總體實踐。他是一位政治的建築師,也是建築語境中最具爭議的政治存在。

沒有原則,就是我唯一的原則

從批判的角度看,Johnson 最大的「哲學理論」,正是其理論的缺席。他不是那種企圖以建築揭示本體論真理或承載社會烏托邦的思想者,也無意如 Adolf Loos(1870–1933)、Le Corbusier(1887–1965)或 Louis Kahn(1901–1974)般,從本質、神聖、空間純粹性等面向建構建築的形上學。Johnson 所擁抱的是戲劇化的機會主義(opportunism),是與其政治履歷彼此映照的形式流變術。他熟悉如何操控語境,也深諳如何運用建築形式回應當代文化的渴望與精英品味的焦慮,卻從未為這些轉向與調度提供堅實的倫理或哲學支撐。

他曾自嘲地說:「我是一個妓女」(“I am a whore“)3;這不僅是針對建築師與資本、權力之間關係的譏諷,更是一種對他自身職業操守與設計策略的直白總結。他的設計取向並不建立在對空間倫理、建築責任或社會正義的沉思之上,而是建構在對「風格」與「當代品味」的高度敏感與服膺。他從不隱瞞自己對新穎性(novelty)、視覺衝擊(visual impact)與話語主導權的追求,在他眼中,建築的功能,不是道德的,也不是永恆的,而是符號性的,是在文化景觀中佔據注意力與記憶的能力。

Johnson 不是一位關注建築如何「改善人類生活條件」的改革者,也不是一位關注「社會空間再分配」的結構主義者;他是一位徹底的形式玩家,一位對語境極度敏銳的文化操作者。他能夠在不同的時代、面對不同的委託業主與制度力量時,不斷地調整語言,採用從極簡主義(Minimalism)到歷史主義(Historicism)、從現代主義的透明玻璃到後現代的戲仿立面等各種風格,只要這些風格在當時被視為「有力」、「有趣」、「有影響力」。他對風格的變換之快速與果斷,幾乎是一種戰術性的生存技藝,而非對建築歷史的進步信念或形式語言內在邏輯的長期堅持。

他不曾真正關注建築與社會結構、階級壓迫、性別視角或環境倫理之間的複雜關係。他的建築不是為了提出問題,而是為了贏得喝采。他在建築的操作中,不斷移動、模糊、操控意義邊界,以語言、材料與形象建立一種外觀上的權威性與誘惑力。他的作品令人難以忽視,不是因為它們深刻地質疑了什麼,而是因為它們總能在第一時間搶佔文化的視線中心。

「風格替代哲學」的操作邏輯,無疑也讓 Johnson 成為了後現代語境中的典型人物。他不是建築理論的創建者,而是理論語境的靈活編碼者;不是一位思索如何建構更具倫理感與時間深度的空間實踐者,而是一位懂得在權力與文化之間創造最大符號效益的策略家。他的每一棟建築,都是一次對品味政治的回應,是一場經由形式而發動的文化姿態。

也因此,Johnson 終其一生留下的最大遺產,未必是任何一座具體建築,而是對建築師角色的重新界定:理念的主體退場,語言的操作者登場;社會工程師的位置被文化編輯所取代。他在現代與後現代的斷裂帶上游走,既矛盾又難以歸類,卻無法被忽視。透過他的工作,人們得以看見建築背後的語言學、政治學與美學權力結構;在被光滑表面包覆的文化舞台上,他擅長遮掩意義的空洞,也擅長操控形式的流向,是權力與符號機制交織下的高段玩家。

《玻璃屋》:不築居所,而造神話

Johnson 的《玻璃屋》(Glass House, 1949)(圖 1)無疑是他建築生涯的代表性象徵,一件形式完美、語言精準、策略高超的文化產物。這座位於康乃狄克州紐卡納恩(New Canaan) 的透明幾何體,常被奉為美國現代主義的經典,被教科書與博物館視為理性與極簡的具象化。但從批判的角度審視,玻璃屋的成功,遠非純粹來自創新,而更像是一次精密設計的、帶有強烈投機色彩的文化挪用與再包裝。

其形式之所以令人讚嘆,在於它精準而聰明地「借來」了 Ludwig Mies van der Rohe(1886–1969)的理念,並以更親和、更穩定、更貼合美國菁英審美的方式予以轉化。若說 Mies 的《范斯沃斯住宅》(Farnsworth House, 1951)(圖 2)是一首極簡詩,是一場將生活剝離至哲學臨界點的清空儀式,那麼 Johnson 的《玻璃屋》更像編輯後的版本。激進的空無被收束,不安的透明性被弱化,留下的是古典比例的平衡感與一層光滑的優雅。Mies 所追求的不妥協——拒絕裝飾、拒絕對稱、拒絕遮掩——到了 Johnson 手中成了可被展示、可被收藏、可被社交場合解讀的形式語彙。

Johnson 把 Mies 的語法轉化為可被收藏、可被解讀、可被傳播的語彙。他讓原本懸浮於地表的幾何量體落回土地,讓過度暴露的透明性在比例、色彩與佈局的調整下變得更容易被文化接受。他對風格的掌握精準而老練:哪些空間手法會吸引策展人的注意?哪些形式能在媒體與建築評論中取得發話位置?什麼樣的「住宅」不必真正用來居住,只需在觀看文化裡占據一席之地?Johnson 的光滑表面背後是徹底的策略意識;他深知建築如何被觀看,也深知觀看如何轉化為權力。

《玻璃屋》誕生於 Johnson 對文化、品味與觀看方式的精準掌握之中。它不是供日常生活使用的住所,而是供觀看、談論、象徵與展示的舞台。四面透明的玻璃牆體抹去了牆與窗的界線,也抹去了居住者與外部世界的分隔。隱私在此不再成立,取而代之的是強烈的表演性空間邏輯。Johnson 自己從未真正「住」在玻璃屋裡;他的日常起居在一旁的「磚屋」進行,那裡封閉、實用、可遮蔽。兩者之間的距離,不只是平面配置,而是一個語言操作。玻璃屋成為宣告立場的場域,是一個被觀看的符號,不是為人類生活需求開創的建築原型。

策略性的雙重語言,使《玻璃屋》成為 Johnson 建築方法的濃縮表徵:以原創的姿態包裹挪用的內容;以住宅的名稱執行展示的任務;以致敬的形式回應現代主義,卻在同一時間消解其激進核心。手法之中滿溢投機的機智與計算,呈現的不是思想的深度,而是審美的敏感;不是語言的發明,而是語言流通規則的精準掌握。

《玻璃屋》不僅反映出 Johnson 將建築視為品味展示與文化資本運作場的特質,也說明他如何精準地把握住「何時、何地、以何種形式」輸出風格才能最大化其話語效益。他沒有創造建築哲學,但他創造了可以被收藏、被引述、被奉為經典的「圖像建築」,及永遠在媒體與文化記憶中佔據有利位置的空間裝置。

因此,《玻璃屋》不僅是建築作品,更是文化操作,是一次精準而高報酬的品味投資。它晶瑩、對稱、沉著,彷彿天生具備讓人傾心的能力;同時又在另一層面上成為對現代主義原教旨的戲仿與溫和背離。這座作品成就了 Johnson,也揭露了他的運作法則:不追求原創,追求效果;不追求真理,追求姿態;不以居住為目的,而以打造神話為終點。

林肯表演藝術中心的《紐約州立劇院》:法西斯的權力幽魂

在 Johnson 那近乎變色龍式、永無停歇的風格追逐中,1964 年於紐約林肯表演藝術中心(Lincoln Center for the Performing Arts)落成的《紐約州立劇院》(New York State Theater, 1964)(圖 3),是一個既關鍵又令人不安的轉折。作品所呈現的不只是他對曾全力推廣、奉為準則的密斯式(Miesian)「國際風格」(International Style)的決裂,更讓深層的美學衝動露出輪廓:對秩序的崇敬、對紀念性的熱情、對權力可視性的著迷,開始毫不遮掩地佔據舞台。

這座劇院與整個林肯中心的總體規劃,共同構成了新古典式的城市舞台,是現代語境裡對帝國視覺語言的再次書寫。三座巨大建築沿著精準的軸線分列,環抱中央廣場,整體佈局清楚呼應古羅馬廣場(Forum)的權力構圖。秩序井然、等級分明的格局並非巧合,它以形式塑造象徵性的權威與文化崇高,營造專屬儀式、國家與體制的非日常場景。

Johnson 為劇院設計的立面,更是這套語言的精密轉寫。他放下古典柱式的繁複語彙,改以巨大的扁平石質壁柱連綿成列,形成尺度壓迫、節奏規整、毫不顧及人性比例的長廊。剝離裝飾、濃縮成抽象幾何的「簡化古典主義」(Stripped Classicism)在此清楚浮現。1930 年代的歐洲極權政權偏好此類形式,無論是納粹德國的 Albert Speer,或義大利的 Marcello Piacentini(1881–1960),皆以相似操作將建築轉化為視覺統治的裝置。

劇院所傳遞的,不再是對人性、感知與居住經驗的尊重,而是將建築轉化為國家意志象徵的企圖。它冷峻、宏偉、無機,其存在的合理性來自於「神聖性」與「永恆性」的表象建構。紀念性不再是對事件或人物的記憶性標記,而是對權威本身的無聲頌歌。若說 Johnson 在 1949 年的《玻璃屋》是一場現代個體主義的詩意實驗,那麼 1964 年的這座劇院,則是一次建築為國家與體制服務的視覺歸順。

面對如此劇烈的風格轉向,我們無法不追問其背後的動力。這會不會只是 Johnson 一貫的文化嗅覺與品味操控?是一段從現代主義的極簡語法滑向 1960 年代美國「新形式主義」(New Formalism)⁴ 的風格移動?抑或,更深層地揭露了他始終未能割捨的權力美學情結——對秩序、紀念性與古典威儀的原初傾慕?這份傾慕在他 1930 年代造訪納粹德國、親歷紐倫堡大會時便已成形,並深刻影響他對「建築作為文化權力之器」的理解。

林肯中心作為文化場域,在頌揚紐約的全球藝文地位之際,也在形式上召喚出難以忽視的幽影——來自極權美學的陰暗回聲。建築語彙披上自由世界的外衣,卻以石材、軸線與紀念性的空間節奏刻畫出模糊而不安的政治回響。榮耀與權力在此彼此糾纏;文化舞台與秩序劇場重疊在同一幅城市表面。

對 Johnson 而言,這不僅是一件作品,更是一場風格的策略投資,一次對建築語言力量的試驗與再證明。他的劇院如同他本人:華麗、冷靜、優雅而精確,但卻在那完美比例的背後,悄然反映出一份無法完全釋懷的歷史記憶與權力想像。在那幾近無懈可擊的石牆之間,回盪著的不只是歌劇的餘音,也可能是他未竟的政治美學夢境。

《AT&T 總部大樓》:投機者的叛教宣言

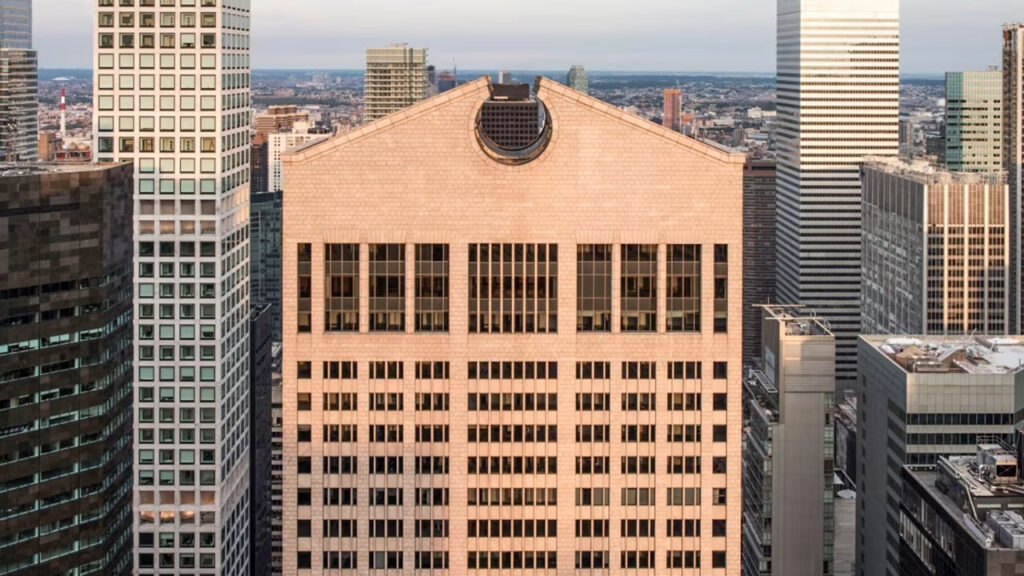

在二十世紀下半葉的建築史上,很少有建築能如 Johnson 於 1984 年在紐約曼哈頓設計的《AT&T 總部大樓》(AT&T Building, 1984, 現為麥迪遜大道550號)(圖 4)那樣,宛如一場精心編排、戲劇性十足的風格「叛教」儀式。這座企業巨塔,頂部戴著巨大而斷裂的「齊本德爾式」(Chippendale style)山牆,整體以粉紅色花崗岩包裹,成為後現代主義最具代表性的視覺符號之一。

更具象徵意義的是,這座建築出自 Johnson 之手。《AT&T 總部大樓》的誕生,不僅是一次對現代主義形式語彙的戲謔與挑釁,也展現了 Johnson 對風格、權力與歷史的高度敏感與操作能力。這是一場高調、精準且帶有犬儒氣質的美學轉向,讓後現代主義正式登上建築主流的舞台。

《AT&T 總部大樓》以厚實、沉重的花崗岩立面,公然否定了現代主義對輕盈與透明的崇拜,轉而重申來自歷史與象徵的建築威嚴。底層巨大的仿古拱門仿若羅馬凱旋門,象徵性強烈而毫不掩飾對古典權力語彙的重新擁抱。最令人津津樂道的,無疑是那座如同家具頂飾般的「齊本德爾式」山牆:它既不服務於結構,也無功能用途,存在的唯一目的是作為一個高度可識別、媒體友善的戲仿符號,公開挑釁現代主義的禁語,宣告「少即是多」(Less is more)的理性時代已經讓位於「少即是無聊」(Less is more)的感性反撲。

這棟建築引發的效應迅速突破建築圈的界線,蔓延到整個公共文化領域。它登上《時代》(Time)雜誌封面,引爆全球對後現代主義的爭論,並讓原本僅存在於學術與思想圈層的後現代語彙,以可見、可複製、可商業化的姿態進入大眾視野與企業語言。Johnson 在此展現出他擅長操控媒介的本領;即便他未必認同後現代主義的思想深度,他仍能以一座建築將其推上城市天際線,從學院推向廣場,從理論推向市場。

在思想層面,這棟建築或許不深刻,甚至可說帶有強烈的樣式投機與媒體表演性質,但它的歷史意義卻無法否認。它讓後現代主義在一夜之間從學術邊陲走向主流,為跨國資本與文化權力提供了新一輪的建築語言,並為 1980 年代之後整整十年的城市景觀與企業美學,打開了通往符號化、歷史拼貼與語言遊戲的大門。

《AT&T 總部大樓》並非一座沉思的建築,但它是一座極其聰明的建築。它不關注真理,而是製造話題;不尋求永恆,而是創造影響;它並未終結某種建築語法的統治,而是以策略性極強的姿態,完成了歷史的轉場;從教條到諷刺,從信仰到風格,從現代主義的神殿走向後現代的市場。這棟建築不只是石頭堆砌的大樓,更是一場建築史中的劇場演出,而 Johnson,就是那位始終站在聚光燈中心、懂得如何演、何時退場、又何時重返舞台的老牌演員。

無可匹敵的文化「守門人」

Johnson 的烏托邦願景,並非一個關於社會或居住的理想藍圖,而是一個由他自己來定義何為「良好品味」、並由他來欽定歷史萬神殿成員的文化烏托邦。他最大的影響力與最持久的遺產,或許並非來自其親手設計的建築作品本身,而是來自他作為一位無可匹敵的文化「守門人」(Gatekeeper)的角色。透過其在 MoMA 的巨大權力,他幾乎是單方面地為美國,書寫了一部被精心篩選、符合其個人品味的現代建築史。

這一點,在他職業生涯的開端便已展露無遺。他於 1932 年與 Henry Russell Hitchcock(1902-1982)共同策劃的「國際風格」大展,不僅僅是一次展覽,更是一次影響深遠的「風格發明」。他們將歐洲 1920 年代那充滿了多樣性、甚至帶有濃厚社會主義色彩的現代主義運動,巧妙地過濾、提純,去除其激進的社會政治內涵,僅僅保留其形式上的特徵,如純粹的量體、規律性與對裝飾的排斥,並將其重新包裝為一種優雅、適用於企業權力的、去政治化的美學風格。他決定了誰(Mies、Le Corbusier、Gropius)能進入這個由他所定義的「正典」,誰(如表現主義或構成主義者)將被遺忘在主流歷史的角落。

Johnson 一生都在扮演著這位「風格的仲裁者」。當他親手推廣的「國際風格」在1970年代變得陳腐之時,他便以《AT&T 總部大樓》,上演了一場最為華麗的「背叛」,將自己加冕為後現代主義的商業旗手。而其生涯的最後一次、也是最令人驚嘆的一次轉身,則發生在他年逾八旬之際。在1988年,他再次利用 MoMA 的平台,策劃了另一場劃時代的展覽:《解構者的建築》(Deconstructivist Architecture, 1988)(圖 5)。

如同他在五十多年前「發明」了「國際風格」一樣, Johnson 這次將目光投向了一群當時尚處於邊緣的、作品充滿了破碎、不穩定與衝突感的前衛建築師。這場展覽,以前所未有的方式,將 Frank Gehry 、 Zaha Hadid(1950-2016) 、 Rem Koolhaas 等日後將主宰世界建築舞台的巨星,集體推到了聚光燈下。從批判的角度看, Johnson 對這些建築師所依賴的、深奧的法國解構哲學,其理解可能相當有限。他所著迷的應該是這種傾斜的牆體、破碎的幾何與充滿動感的形態風格在視覺上的「新奇」與「刺激」。

他以其巨大的聲望與無可匹敵的策展權力,再一次成功地為一種新興的、充滿爭議的風格,賦予了學術上的合法性與商業上的可行性。從這個角度看, Johnson 的整個職業生涯,是一場關於「品味即權力」的漫長展演。他是一位無可否認的建築塑造者,但他所塑造的,與其說是建築本身,不如說是我們「觀看」與「評價」建築的方式。他的遺產,是一個關於風格、權力、策展與媒體如何緊密交織,共同定義了一個時代建築面貌的、最為複雜也最為迷人的案例。

- Johnson 在接受訪問時以 “the stupidest thing I ever did [which] I never can atone for” 形容其 1930 年代的政治活動,見:Lamster, Mark. 2018. The Man in the Glass House: Philip Johnson, Architect of the Modern Century. New York: Little, Brown.

- 關於 Johnson 在 MoMA 的策展權力與其對「國際風格」在美國形塑的影響,參見:Colomina, Beatriz. 1994. Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media. Cambridge, MA: MIT Press;另可參考 Hitchcock, Henry-Russell, and Philip Johnson. 1932. The International Style. New York: W. W. Norton.

- Johnson, Philip. 1986. ““I Am a Whore”: Philip Johnson at eighty.” The New Criterion, Vol. 5, No. 4 (December): 57.

- 「新形式主義」(New Formalism)興起於 1950 年代中後期,在 1960 年代達到高峰,是美國戰後建築史中介於「國際風格」與「後現代主義」之間的重要轉折。它拒絕密斯式現代主義那種徹底抽象、排除歷史語彙的冷峻極簡,轉而重新召喚古典建築的秩序原理,例如軸線、比例、對稱、儀式性的入口、圓拱、柱列與高台基座,但以現代材料與工程技術重新包裝。形式上看似典雅莊重,實質上是一種經過過濾與淨化的古典語言——既避免傳統古典主義的繁複細部,又擺脫國際風格的板正無表情。新形式主義並非回歸歷史,而是以「形式的莊嚴性」作為文化資本,服務於美國戰後的市民建設、文化機構與國家級工程。各種音樂廳、博物館、政府大樓、紀念建築與市民中心都採用這套語法,用以傳達文明、自信、權威與文化提升的象徵。換言之,它是一種將古典威儀濃縮為可快速辨識的「高雅符號」,並以現代技術打造的中介風格。

- Robert Venturi 在其代表作 Complexity and Contradiction in Architecture(1966)中,反對現代主義「少即是多」(Less is more)的極簡信條,提出了反諷式的宣言:「少即是無聊」(Less is a bore)他以此批評密斯式極簡美學的單調、禁慾與形式純粹論,主張建築應擁抱複雜、矛盾與多義性,並強調歷史語彙、語境與混雜形式的價值。此句隨後成為後現代建築最具標誌性的反命題口號之一。