第二次世界大戰結束後(1945–1960),美國面臨嚴峻的住房危機。大量人口湧入城市,急需居所,社會住宅需求激增。這場危機可追溯至 1930 年代的大蕭條時期,當時多數地區尚未發展,超過一半的非農家庭連電話都沒有,鄉村普遍貧困且孤立。房屋自有率長期偏低,貸款違約與喪失抵押品贖回權的情況普遍,導致許多家庭流離失所。

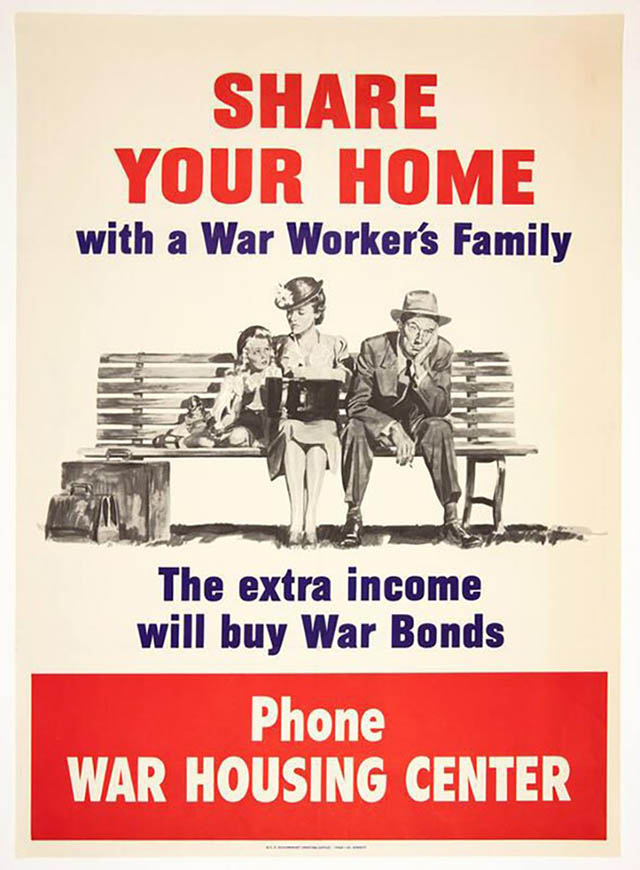

戰爭期間,木材、鋼鐵、銅等建材被優先用於軍需,民用住宅建設幾乎停滯。國防工人湧入如波特蘭等城市,形成國家住房局所稱的「史詩級遷徙」。政府最初以建造臨時工人住宅、分隔單戶住宅為多戶出租、實施租金管制等手段應對。臨時住宅的材料用量比戰前減少 80%,永久建築也減少 60–70%,反映出當時的「節約原則」。波特蘭北部的 Vanport 社區曾容納多達 4 萬人,但仍無法從根本解決問題。政府進一步推動「分享你的家」(Share Your Home)運動,鼓勵市民提供閒置空間(圖 1)。

聖路易斯市在 1940 年代亦面臨類似壓力。約 85,000 戶家庭居住於破舊公寓,生活條件惡劣。白人中產階級外移後,低收入族群承接原有住宅,導致城市稅基衰退、市區人口流失。為遏止市中心地價崩跌,市府啟動「城市更新」政策,清除貧民窟、建設高密度社會住宅。1937 年與 1949 年的《住房法案》(Housing Act of 1937, Housing Act of 1949) 提供聯邦資金,反映政府延續戰時節約思維,強調「快速解決」勝於社區永續營造,埋下後續維護不善與社會隔離的隱患。

於此脈絡,《普魯伊特-艾戈》(Pruitt–Igoe, 1954–1976)誕生,成為美國最大型社會住宅計畫之一(圖 2)。該計畫建於 DeSoto-Carr 貧民窟舊址,原本種族隔離規劃,1955 年法院禁令後全面開放。社區設計富現代感,包含綠地、遊樂場與社區設施,曾被視為「窮人的頂樓公寓」(poor man’s penthouse),象徵城市更新的新希望。

然而,烏托邦式設計過度理想化,忽略貧窮、種族分隔與資源匱乏等深層問題。建築被誤視為解方,實則無法承擔過度政策期待。從希望到崩壞,《普魯伊特-艾戈》的失敗揭示出社會結構與治理體系的局限,成為戰後社會住宅政策錯誤的象徵,也映照出美國在資源不足、決策倉促與缺乏回應性下的結構性困境。

《普魯伊特-艾戈》的願景與現代主義設計

《普魯伊特-艾戈》由日裔美國建築師山崎實(Minoru Yamasaki, 1912-1986)設計。當時正值他職業生涯初期,於 1950 年被聖路易斯市選中,成為美國首批獲得全國聲譽的亞裔建築師之一。山崎實以其獨特的新形式主義(New Formalism)風格聞名,融合現代主義的簡潔線條與古典建築的比例與裝飾。他主張建築應引發愉悅、寧靜與驚喜,強調服務使用者的情感與體驗,並相信「簡潔與材料本身的美,比奢華裝飾更優雅」。

對於《普魯伊特艾戈》,山崎實最初提出的是結合步行街、中層與高層混合住宅的社區設計,試圖創造兼具人性尺度與集體生活的整體性社區。然而,該設計因預算超出聯邦公共住房管理局(Public Housing Authority, PHA)限制而被駁回,最終被強制改為統一的 11 層高樓模式。山崎實對政府干預深感失望,後來坦言「我失去了總體目標,我是想建設一個社區」(“I lost sight of the total purpose, that of building a community.”),甚至說「我學會了憎恨這個計畫」(“I hate this one the most. ”),顯示他對公共住房政策與官僚體制的無奈。

山崎實後來最知名的作品是紐約的《原世界貿易中心》(World Trade Center, 1973)雙子塔。然而,與《普魯伊特-艾戈》一樣,這些象徵現代雄心的大型建築也經歷了悲劇性的結局,從某種角度反映出他在面對龐大尺度與複雜社會功能時,設計哲學的理想與現實之間的張力與脆弱。

社區的初期規劃與「少即是多」的美學原則

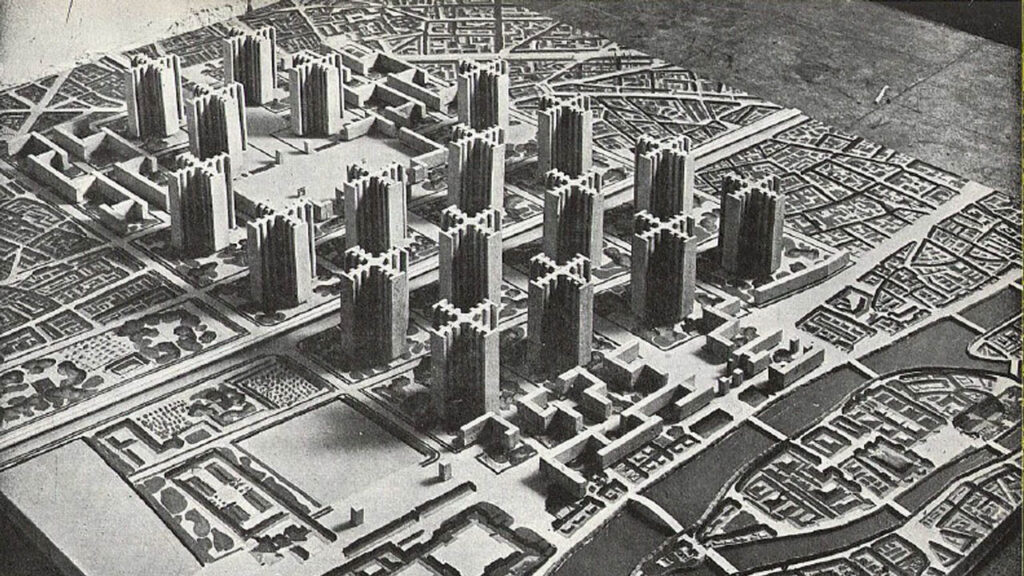

《普魯伊特-艾戈》社區由31棟(部分資料記載為33棟)高達11層的高層集合住宅構成,採用高度標準化的現代主義設計語言。其規劃深受 Le Corbusier(1887-1965)的建築理念影響,體現了「少即是多」(Less is more)的現代主義美學,強調功能性、結構簡潔與裝飾最小化。規劃初期,《普魯伊特-艾戈》被定位為一個模範社區,設有大片綠地、兒童遊樂場和社區設施,試圖營造現代、衛生且宜人的集體生活環境。

然而,在實際建造過程中,許多設計理念被迫妥協。為控制成本,原本規劃中的底層商業設施被刪除,導致居民缺乏便利的日常服務,加劇社區的封閉與孤立。公寓單元本身空間狹小,廚房設備偏小,且缺乏足夠適合大家庭的房型設計。住宅無陽台,進一步限制了居民的日常生活舒適度與戶外活動空間。

儘管存在這些缺陷,《普魯伊特-艾戈》在啟用初期仍受到不少正面評價。許多早期入住的居民將搬入視為生活品質的提升,對整潔明亮的新居印象良好,視之為從擁擠、破舊環境中解放的象徵,並對其所代表的現代化城市願景懷抱期待。

「空中街道」和「公園中的城市」概念的應用與初衷

《普魯伊特-艾戈》的設計借鑒了 Le Corbusier 所提出的「光輝城市」(La Ville Radieuse)構想(圖 3),即讓高層建築散布於寬廣綠地之中,型構成「公園中的城市」景觀。此一 1930 年提出的未實現設計計畫,主張以高層住宅、自由交通動線與大量綠地來創造秩序與衛生兼備的城市環境,反映工業時代對效率與民主空間的憧憬。

於此理念影響下,《普魯伊特-艾戈》的規劃導入了如每層畫廊式走道與通風走廊等設計,希望在高密度住宅中保有開放感與社會連結。其中,山崎實特別設計了「跳停式電梯」(skip-stop elevators),電梯僅停靠每三層樓,鼓勵住戶使用樓梯間以促進鄰里互動,並形塑出所謂的「空中街道」,也就是理想中的社區交流空間。

然而,許多原訂的景觀美化與社區設施最終並未實現,大片綠地缺乏有效維護與管理,成為無人看管的空地,加劇社區隔離與疏離。山崎實所追求的愉悅、寧靜與驚喜也難以實現。他原先提出結合低層、中層與高層的多樣化方案被聯邦當局以預算為由否決,強制統一為 11 層高樓。同樣地,底層商業空間與社區公共設施也在建造過程中遭到刪減,反映出政府在資源有限與政策壓力下對設計完整性的犧牲。

一系列變動揭示出建築師理念與實際執行間的深刻落差,設計的潛力被官僚程序與預算限制逐步侵蝕,最終導致計畫偏離初衷。山崎實後來坦言憎恨這個計畫,正是對這種理想幻滅的直接反應。這不僅是建築專業的挫敗,也顯示出結構性決策如何壓縮設計價值與公共利益的空間。

從希望到廢墟:《普魯伊特-艾戈》的衰敗

《普魯伊特-艾戈》曾被寄予厚望,被視為戰後美國城市住房政策的範例之作,也是一場集建築設計、公共政策與社會改革於一體的現代實驗。啟用之初,它象徵著對城市貧民窟問題的制度性回應,試圖透過現代主義建築語彙與社區整體規劃,為低收入家庭提供乾淨、安全、具尊嚴的居住環境。這項工程不只是物理空間的建設,更承載著重塑都市生活與促進社會公平的期待。

然而,儘管初衷良好,《普魯伊特-艾戈》的衰敗是多重因素共同造成的結果,而非源於單一問題。從聯邦經費限制、政策制定的短視與官僚體制的僵化,到設計規劃的反覆妥協、施工品質下降,再到地方政府對管理與維護的忽視、種族與階級隔離的持續惡化,以及居民缺乏實質參與,這些問題相互疊加,使得整個社區迅速失去功能與凝聚力。這場失敗動搖了當時對建築與規劃作為社會進步工具的信仰,也成為反思社會住宅政策與都市治理的重要轉捩點,提醒人們任何宏大願景若無配套支持與現實回應,終將難以落實。

貧困集中與社會排斥

《普魯伊特-艾戈》原先是以改善低收入家庭住房條件為目標,預期成為戰後城市更新的模範,但隨著社會經濟結構與城市政策的轉變,它逐漸轉化為貧困與邊緣化的空間。雖然計畫在法律上實現種族融合,但實際上卻反映了當時深層的種族隔離與經濟不平等。1950 年代中期,隨著聖路易斯市的「白人外逃」加劇,大批中產階級居民(主要為白人)遷往郊區,而城市中心則逐步被貧困的非裔美國家庭所取代。雖然《普魯伊特-艾戈》名義上向所有族群開放,但有經濟能力的非裔美國人也多選擇離開,導致社區日益單一化與貧困化。

人口結構的轉變使《普魯伊特-艾戈》迅速失去了最初規劃中「混合社區」的社會基礎。1960 年代中期,該社區居民中近 70% 為未成年人,大多數家庭為低收入的單親戶,社會支援與親職功能薄弱。福利制度中諸如「父親不得與領取補助的家庭同住」等政策,間接促成家庭解構,進一步削弱了社區穩定性與青少年發展。缺乏正面家庭榜樣與可及資源的兒童,在被孤立的城市邊緣空間中,更容易陷入破壞性行為與幫派文化之中。

此外,社會普遍對社會住宅居民的刻板印象與負面標籤,加深了居民的羞辱感與無力感。政府對這類社區的管理日益鬆散,設施維護與保安投入嚴重不足。整個社區逐漸陷入「惡性循環」:貧困集中使得破壞行為頻發,導致環境惡化與安全下降;這又迫使原本有能力遷出的住戶選擇離開,使社區進一步失去中間階層與正面影響力。最終,《普魯伊特-艾戈》從一項充滿理想的社會工程,變成了城市隔離、政策冷漠與社會排斥的象徵。

「空間隔離」不僅體現在地理層面,更體現在制度與文化層次。它強化了貧窮群體的社會邊緣化,削弱了居民與城市整體社會的連結,使得向上流動幾乎不可能。社區內部缺乏積極的資本投資與公共服務,而外部社會則普遍將其視為「問題地區」,加劇了治理與公共資源的撤離。事實證明,《普魯伊特-艾戈》的崩解並非單純的設計失誤,而是整體政策、經濟與文化體系對城市貧困群體長期忽視與排除的結果。

管理失當與資金匱乏

《普魯伊特-艾戈》的營運與維護由聖路易斯房屋管理局負責,但從一開始就面臨財務結構不穩與管理體制薄弱的困境。該計畫在 1950 年代啟動時,其建設成本高達 3600 萬美元,折合 2025 年約為 3.96 億美元,遠高於當時全國公共住房平均成本的 60%。其中最主要成本來源是安裝了昂貴的集中式暖氣系統,原本用來應對當地冬季寒冷氣候,卻在後期成為沉重的維護負擔。

隨著時間推移,隨著入住率逐年下降以及聖路易斯整體城市稅基流失,房屋管理局的財政來源逐漸枯竭。租金是公共住房營運的主要財政來源之一,但當社區貧困化加劇、租戶無力支付租金、空置率上升時,營收便大幅縮減。根據資料,到 1960 年代中期,該社區的維護預算已被削減約 10% 以上,這使得原本就吃緊的基礎維護體系進一步惡化。

資金匱乏的結果直接體現在居民日常生活的每一個細節中。電梯經常停擺,使老年人與行動不便者難以出行;照明故障導致走廊長期昏暗,增加了治安死角與犯罪風險;暖氣與水管系統經常故障,冬季室內溫度不足,夏季則供水不穩;垃圾處理不及時導致惡臭與病媒滋生,進一步惡化居住環境。許多基礎設施出現問題後,維修申請常常數月甚至數年無人回應,造成居民的不滿與無力感逐步累積。

更糟的是,管理局缺乏有效的住戶參與與社區治理機制,導致住戶與管理方之間溝通斷裂。當公共設施無法運作、基本生活條件無法保障時,一部分居民選擇破壞公物、逃避租金,甚至從事非法活動,形成「設施損壞-無人維修-居民反感-進一步破壞」的惡性循環。

《普魯伊特-艾戈》的管理失當與資金短缺並非偶發問題,而是源自整個公共住房制度設計的脆弱性。當依賴租金維持營運的制度遇上貧困集中與政策冷漠,建築再怎麼設計先進也難以持續發揮功能。這些管理上的系統性缺失,使得《普魯伊特-艾戈》在短短十餘年內從城市希望轉為失敗象徵。

形式之外的失敗

雖然《普魯伊特-艾戈》的建築設計在形式上遵循現代主義的原則,強調簡潔、功能與標準化,但其空間規劃卻忽視了人類行為、社會互動與日常生活的複雜性。例如,畫廊式長走廊,即所謂的「空中街道」,原本意在促進鄰里交流,實際上卻因缺乏自然光與監管而變得昏暗且危險。這些走廊成為犯罪與破壞的隱蔽空間,居民甚至戲稱其為「險徑」(gauntlets),因為在通行過程中常遭到騷擾、搶劫甚至暴力攻擊。

同樣地,「跳停式電梯」設計原意是透過迫使居民使用樓梯間來鼓勵偶遇與社交,實際卻將人群導入缺乏監控與安全措施的垂直空間,使樓梯成為犯罪多發的死角。這種對社區互動的形式性想像,最終未能轉化為實質的人際連結,反而助長了恐懼與隔離。

此外,住宅單元本身也存在多項功能性不足。狹小的空間配置、不適合家庭使用的廚房設備、缺乏陽台以及少量適合多子家庭的戶型,皆削弱了居住的舒適與靈活性。建築採用的粗獷混凝土結構雖符合當時的現代主義美學,但對維護的需求高,而該社區本就面臨管理資源短缺,使得這種設計在實務上難以持續。

這些設計上的缺陷,若置於一個穩定、富有資源與社會支持的系統中,也許不會演變成災難。然而,在《普魯伊特-艾戈》所處的脆弱社會經濟背景下,這些潛在問題被全面放大。真正的問題不在於單一的建築形式失誤,而在於設計與實際使用情境之間缺乏對話。建築未能考慮居民的日常行為、社會結構與資源條件,使得其原本具備理想主義色彩的設計語言,最終演變為疏離與排斥的空間體驗。

因此,《普魯伊特-艾戈》的失敗應被理解為一場建築理論、政策實踐與社會現實脫節的綜合性災難。這座建築的崩解並不單純是形式上的錯誤,而是建築在脫離使用者、社會結構與日常運作脈絡的情況下,無法自我修復與持續運作的深層體現。

空間與社會的斷裂

1972 年,建築師與城市研究學者 Oscar Newman(1935–2004)提出了具開創性的「防衛空間」(Defensible Space)理論,試圖回應20世紀中期高密度社會住宅普遍失敗的原因。他在著作《防衛空間:犯罪預防的物理設計基礎》(Defensible Space: Crime Prevention Through Urban Design, 1972)中主張,社區的安全、秩序與居民的日常生活品質,並非僅仰賴法律與警力維護,而與建築與空間的設計密切相關。當空間缺乏明確的領域界線、視覺可監督性與居民參與,便容易出現「空間的無主狀態」,成為滋生犯罪、破壞與疏離感的溫床。

《普魯伊特-艾戈》即是這一理論的經典負面案例。計畫原本意圖以「空中街道」創造鄰里交流空間,實際上卻因無法劃定清晰邊界,且缺乏有效的監視視角,反而形成難以控制的灰色空間。跳停式電梯則進一步使部分樓層孤立、難以抵達,也無法被有效觀察,居民對這些空間逐漸失去控制與信任。公共走廊無法界定個人或家庭的私密範圍,沒有陽台、沒有私屬空間,使得居民對建築缺乏歸屬感與責任感。這種物理空間與個人心理距離的擴大,使得社區難以形成穩定的人際網絡與社會監督機制。

Newman 強調,成功的「防衛空間」應具備四個核心設計要素:

- 領域感(Territoriality):空間需清晰區分公共與私人範疇,使居民感受到擁有權與責任感。

- 自然監督(Natural Surveillance):設計應促進視線延伸,使住戶能自然監察鄰近空間,提高安全性。

- 形象維護(Image):建築環境應呈現正面、穩定的形象,避免被社會視為失敗或危險的象徵。

- 空間分化(Milieu):避免將住宅設置於過於複雜或高風險的社會環境中,並促進多樣化與風險分散。

從這一觀點出發,《普魯伊特-艾戈》的問題不僅是現代主義形式的侷限,更是設計未能觸及居民真實生活需求與社會互動機制的結果。空間未能提供居民明確可辨識的邊界,也未建立參與治理與社區建構的基礎,導致其空間設計無法承載應有的社會功能。

Newman 的理論為後續城市規劃與社會住宅設計提供了重要參考,促使設計者開始關注如何讓建築環境支持居民的日常行為與社會實踐。它提醒我們,建築不只是形式或美學的展現,更是權力分配、社會結構與人際關係的具體表達。真正有意義的住宅設計,必須將使用者的參與、心理安全感與社區認同納入規劃核心,避免單靠理想化的空間構想來取代對真實生活條件的深度理解。

從社區希望到失控邊陲

隨著管理體系的瓦解與建築環境的惡化,《普魯伊特-艾戈》社區迅速從一個被寄予厚望的社會住宅樣板,淪為治安失控與社會排除的代名詞。搶劫、販毒、幫派衝突等暴力與非法行為在社區內日益頻繁,公共空間不再是居民日常活動的場域,而成為危險與不安的象徵。走廊昏暗無監控、樓梯間封閉難以逃生,使犯罪行為得以隱蔽進行,居民生活在極度不安全的環境中。

執法機構的回應則進一步加深了此一危機。由於警力短缺,加上警方對進入該區域的顧慮與恐懼,巡邏與回應案件的頻率大幅下降。《普魯伊特-艾戈》逐漸成為「法外地帶」,在某些時期,警方甚至選擇完全不進入,讓社區陷入無法可管的混亂狀態。根據當時的報告,許多破壞並非由居民本身所為,而是來自外部人士的入侵與利用,顯示該區域已喪失對公共領域的掌控力。

治安失控不僅影響了居民的生活,也迫使其他公共機構退出。美國郵政局基於員工人身安全考量,曾一度中止對該社區的郵件遞送服務,這不僅象徵城市功能對該地區的放棄,也進一步加深了居民與主流社會之間的斷裂。

更具爭議的是,後來的解密資料顯示,美國政府在冷戰時期曾將《普魯伊特-艾戈》地區作為人體實驗場域之一。據報導,政府機構在 1950 與 1960 年代於該區域噴灑硫化鋅鎘(zinc cadmium sulfide),以測試其在城市環境中的擴散路徑與影響。儘管官方聲稱該物質未含放射性,也無確切證據證明造成直接健康危害,但這項行動的道德正當性與合法性引發強烈質疑。相關文件在 1990 年代透過《資訊自由法案》被揭露後,社會譁然,不少人將之視為政府對弱勢群體進行「不可接受的實驗」,進一步證明了社會住宅居民在國家體制中的可犧牲性地位。

《普魯伊特-艾戈》的崩解過程揭示了社會政策如何在缺乏長期責任與尊重人權的情況下迅速失效。當國家失去對社區的信任與投資,不僅治安與生活品質會迅速滑落,更會讓居民感受到被放棄與背叛。這場以建築為載體的現代化嘗試,最終轉變為社會疏離、制度暴力與失控治理的縮影。

典型的「惡性選擇」社會結構

到了 1970 年,《普魯伊特-艾戈》已有超過三分之二的公寓單元空置,象徵整個社區迅速衰敗的現實。入住率持續下滑,資金來源枯竭,日常維護工作幾乎完全停擺。建築設備年久失修,公共設施逐漸崩壞,生活條件急遽惡化。居住環境的持續惡劣,使得仍有能力離開的居民紛紛遷出,留下的多是無法離開的弱勢群體,形成典型的「惡性選擇」(adverse selection)社會結構,也就是社區中逐漸只剩下最脆弱、最缺乏資源的住民。

到 1972 年,空置率攀升至 27 %,成為當時全美社會住宅計畫中最高的一例。大量無人居住的單元成為遊民、吸毒者與犯罪活動的藏身之所,社區治安瀕臨崩潰,社會控制機制全面失效。《普魯伊特-艾戈》不僅無法實現其初衷中「改善生活條件」的承諾,反而淪為城市失敗政策的象徵。當年政府決定先行拆除其中三棟大樓,以遏止失控狀況,象徵這項龐大的計畫正式被官方宣告失敗。1972 年 3 月,拆除爆破過程被全美電視轉播,那一幢高樓倒塌的畫面,不僅震撼社會輿論,也深刻標誌著現代主義在社會住宅實踐中的破產。

此後的拆除工作持續多年,至 1976年 為止,《普魯伊特-艾戈》全區建築徹底被清除,原址成為城市更新的空地。從戰後都市理想的象徵,變為失敗、隔離與政策錯誤的教材,《普魯伊特-艾戈》的故事成為學界與建築界反思城市規劃與社會住宅的轉捩點。

其崩潰是多重結構性因素所累積的結果。社會經濟層面上,計畫集中了大量處於社會邊緣的貧困人口,尤其是非裔美國家庭;城市稅基流失、中產階級外遷與持續的污名化,使社區缺乏向上流動的可能,社會孤立感日益加劇,家庭結構脆弱,兒童問題頻發。政策與管理層面,聖路易斯房屋管理局長期資金不足,維護預算不斷被削減,維修請求無人應對,基本服務頻繁失靈,使居住環境惡化到難以忍受的程度。

設計層面亦難辭其咎。長而陰暗的「空中街道」、缺乏可監控性的高層設計、跳停式電梯與放任式的綠地空間,使社區無法建立有效的日常秩序與互動網絡。住宅單位狹小、設備不良,無底層商業與社區設施,建築結構的粗獷混凝土雖具形式美學,卻維護成本極高且實用性低下,進一步惡化居民的生活條件。

這些問題互為因果,形成失控循環:治安惡化、犯罪頻繁、警方撤離、郵政停止遞送,居民安全感跌至谷底,社會信任全面崩潰。更令人震驚的是,冷戰期間美國政府曾選擇此地作為軍事研究試驗場,向居民區噴灑硫化鋅鎘以觀測擴散路徑,這項測試直到 1990 年代透過《資訊自由法案》(Freedom of Information Act, FOIA)曝光,才引發社會關注與譴責。即使官方否認其放射性或直接危害,但此行動本身即揭示了國家對弱勢社區的冷漠與可犧牲性觀點。

最終,缺乏資金與政治意志導致維護全面停擺,空置單元成為犯罪據點,殘餘居民遭受持續困境,整體社區結構徹底崩解。《普魯伊特-艾戈》的歷史不是單一建築失誤的故事,而是一場設計理想與制度現實相互碰撞的悲劇。它提醒我們,沒有參與性、長期支持與社會理解的建築實踐,即使形式完美,也難以承載城市中最需要支持的群體。

《普魯伊特-艾戈》的炸毀與現代建築的死亡

在建成不到二十年後,《普魯伊特-艾戈》終究未能逃過被炸毀的命運。1972 年 3 月 16 日下午 3 點 32 分,聖路易斯的一棟高層住宅樓在一場公開爆破中轟然倒塌,成為城市更新歷史上一個震撼人心的時刻(圖 4)。建築歷史學者 Charles Jencks(1939–2019)在其 1977 年出版的著作《現代建築的語言》(The Language of Post-Modern Architecture, 1977)中,以極具象徵性的語句寫下:「現代建築於 1972 年 3 月16 日下午 3 點 32 分死於聖路易斯。」(“Modern architecture died in St. Louis, Missouri, on July 15, 1972 at 3:32 p.m. (or thereabouts) when the infamous Pruitt-Igoe scheme, or rather several of its slab blocks, were given the final coup de grâce by dynamite.”)這不僅是一段時間的註記,更是一場思想的訃告。他藉此宣告,不只是某一棟建築的倒塌,而是一整個建築信仰系統的終結。

對 Jencks 而言,那場爆破並不單純是一場失敗工程的處理,而是一種象徵性的文化劇變。《普魯伊特–艾戈》的瓦解標誌著現代主義作為城市規劃與社會改造萬能解方的全面破產。它是一個歷史性的分水嶺,昭示理性主義與功能主義邏輯的極限,尤其在面對複雜、多樣且具地方性需求的都市社會時,顯得失靈甚至冷漠。

設計邏輯建立在對技術與形式的高度信仰之上,認為結構清晰、功能劃一與空間秩序足以化解貧困、階級衝突與社會分裂等難題。Jencks 指出,背後的建築哲學忽略了居住者的日常經驗、文化背景與社區實踐。現代主義奠基於過度理性化與形式普遍化的世界觀,依賴設計者的意志與國家技術體系,缺乏與使用者的真實對話,最終在形式與生活之間留下結構性斷裂。過度自信的空間信仰認定環境能主導社會行為,城市理想由此走向崩壞。

然而,像《普魯伊特-艾戈》這類計畫將社會工程與建築空間緊密綁定,卻未能納入歷史記憶、文化認同與使用者感知等難以量化的因素。結果是,形式上「正確」的建築,卻在實踐中變得疏離、僵硬而脆弱。它無法與城市文脈對話,也無法激發居民的參與與認同,最終在經濟與政治壓力下迅速瓦解。

Jencks 對現代主義的批判最核心的觀點是其缺乏語境性,也就是建築未能回應其所處的時間、場所與社會結構。《普魯伊特–艾戈》的標準化與巨型規模將其孤立於城市紋理之外,變成一座漂浮於真實生活之上的理論產物。一旦社會支持系統崩潰,這種沒有內部韌性的空間便無法自我維繫,迅速退化為秩序崩潰的失敗空間。

因此,在 Jencks 筆下,這場爆破成為一個象徵性的轉捩點。他並不單純哀悼一項建築的消失,而是在書寫一整個時代信仰的終結。他所謂的現代建築之死,其實是相信建築可以單憑形式創造理想社會這一信念的崩解。而這場信仰的瓦解正是後現代建築誕生的契機,它不再強調普遍性與功能邏輯,而轉向歷史、多義性、隱喻與文化語言的重構。這不只是風格的轉換,更是一場關於建築與社會關係本質的根本反思。

《普魯伊特-艾戈》的爆破不只是混凝土的倒塌,更是建築作為社會敘事工具的一次深層失語。而正是這種失語,開啟了後現代對建築角色的新想像。

反對「自上而下」的城市烏托邦

1961年,城市觀察者與社會評論家 Jane Jacobs(1916–2006)在其經典著作《美國大城市的生與死》(The Death and Life of Great American Cities, 1961)中,對當時主導城市規劃界的現代主義理念提出了深刻而具有前瞻性的批判。她認為,像 Le Corbusier 和 Ludwig Mies van der Rohe(1886-1969)這類現代主義建築師與規劃者,過於依賴理性主義與功能分區的邏輯,試圖用單一理論架構來解決城市問題。然而這種做法忽視了城市本質上是一個複雜而有機的生命體,其活力來自於街道層級的微觀互動與社會結構的多樣性。

Jacobs 對此提出強烈異議。她批評所謂的「自上而下」規劃,將城市當作可以用圖紙規劃與機械重組的抽象系統,而非真實存在的、充滿歷史記憶、文化紋理與人際情感的生活場所。她主張城市應該支持多功能的建築使用、小尺度的街區結構以及充滿活力的人行空間,讓居民能夠自然地觀察、參與並彼此互動。

在書中,Jacobs 提出著名的「街道上的眼睛」(eyes upon the street)理論。她指出,一個安全且具有活力的城市空間,並不仰賴高科技監控,而是來自居民對街道與公共空間的主動關注與參與。當商店經營者、住戶、路人都能從自己的位置自然地觀察街道活動時,這種集體的可見性本身就是對潛在犯罪的有效威懾。城市的安全與秩序,根植於公共空間的透明度、日常互動與社區歸屬感。這一觀點與後來 Newman所提出的「防衛空間」理論不謀而合,皆強調空間設計應促進居民的責任感與主動監管能力,否則將淪為匿名化與失控的空白區域。

《普魯伊特-艾戈》的設計則完全背離了 Jacobs 所主張的原則。該計畫由一系列功能單一的高層大樓構成,大樓彼此孤立地矗立在大片開闊綠地之中,試圖實踐現代主義「公園中的城市」願景。然綠地因缺乏清晰邊界與日常活動的支持,很快便被閒置或濫用,成為無人關注的灰色空間。

更為致命的是,為促進社區交流而設計的畫廊式走廊與跳停式電梯,在實際使用中卻形成視線盲區與犯罪高風險地帶。這些空間既無法被有效監視,也缺乏日常生活的氣息,使得居民對公共區域感到陌生、疏離與不安全,最終反而促使居民自我隔離、社區互動瓦解,公共生活徹底萎縮。

Jacobs 的批評不只是針對單一計畫,而是針對將城市視為可被單一理性邏輯所控制的現代主義規劃觀。她強調,城市生命的本質在於多樣性與不確定性,是由數不清的社區節奏、行為模式與空間經驗交織而成的複雜網絡。真正成功的城市設計,必須承認這些複雜性,並在尊重居民日常生活的基礎上創造出具有參與性、靈活性與可持續性的空間。

《普魯伊特-艾戈》的失敗,從某種意義上正是對 Jacobs 理論的歷史性驗證。當建築與城市設計忽略人性、忽視居民的行為模式與生活需求,僅僅依靠形式美學與功能效率來塑造空間,所產生的往往不是理想社區,而是冷漠、排斥與瓦解的社會場域。這場失敗不只是現代主義的實踐錯誤,更是對「設計能夠替代社會」的想像徹底破產的證明。

Mumford 與「機器神話」的警示

城市應尊重其自然發展與漸進演化的過程。然而,若要進一步理解城市規劃背後的價值邏輯與文化根基,則需轉向 Lewis Mumford(1895-1990)這位結合歷史、社會學與科技批判的城市思想家。與 Jacobs 著眼於日常生活與街道互動不同,Mumford 的關注範圍更為宏觀,他深入探討城市作為文明表達的載體,批判現代都市規劃如何在追求技術效率與功能秩序的過程中,漸漸背離了人文理想與社會連結的本質。

Mumford 一再強調,城市從來不只是由建築、道路與基礎設施組成的物理集合體,它更是文化實踐與社會秩序的具體體現。他對現代都市計畫深表疑慮,特別是對於標準化、大規模開發與技術決策過度主導的傾向,提出強烈批判。他認為,以效率與規模為導向的規劃邏輯,往往簡化了城市的多重功能與社會動態,忽略了人類需求的複雜性,結果造成空間的非人性化與社會關係的破裂。

在 Mumford 看來,真正健康與可持續的城市,應該建立在人與其所居住空間之間的「有機關係」上。此關係並不僅止於生理層面的適應,更涉及心理、情感與文化的認同。他強調生態平衡、社區參與與個體成長的協調發展,主張城市應提供滋養個體與群體生活的環境,而非淪為僅供居住與消費的機械化空間。他呼籲都市規劃與建築設計應回歸人文尺度,思考如何支持生活的多樣性與社群的活力。他也警告,若科技進步缺乏文化與倫理的引導,將最終導致城市精神的枯竭與結構的空洞化。

《普魯伊特–艾戈》的失敗正好印證了 Mumford 的預言。這一大型社會住宅計畫雖出於改善低收入群體居住條件的善意初衷,卻以標準化、抽象化與高度技術主導的方式推進,將社會問題簡化為形式與配置的問題,試圖用建築解決深層的貧窮、隔離與社會不平等。然而,一刀切的規劃模式忽視了居民的實際生活條件、文化背景與非正式社會網絡,使建築與生活之間產生巨大落差。沒有商業設施、缺乏街道活力、公共空間難以維護,再加上管理資源短缺與制度性歧視,最終使這一設計從社會整合的希望變為孤立與排斥的象徵。

Mumford 的觀點提醒我們,城市設計的核心不在於形式上的創新或技術上的效率,而在於它是否真正回應人與人之間、個體與社區之間的情感連結與實質需求。建築與規劃若背離這一根本使命,即便出發點是為了促進公平與進步,其結果也可能製造出更深的裂痕。正如 Mumford 所指出,文明不是建立在混凝土與鋼鐵之上,而是建立在人文關懷、文化記憶與社會協作之中。忽略這些要素的城市,終將走向瓦解。

從《普魯伊特-艾戈》到世界各地的失敗案例

《普魯伊特–艾戈》雖是現代主義城市規劃失敗最具象徵性的案例,但它絕非孤例。二十世紀中葉,許多國家以標準化、高密度、功能導向的建築手法推行大規模社會住宅計畫,意圖透過空間重組來解決城市貧困與住房危機。然而,當這些設計忽視了居民的文化背景、經濟條件與日常生活結構時,即使形式上再現了現代主義的秩序美學,也往往陷入社會排除與空間失控的困境。

在美國,芝加哥的《卡布里尼–格林》(Cabrini–Green, 1962)社區最終被視為犯罪與貧困的象徵,並在 2011 年全面拆除;在法國,巴黎近郊的《薩爾塞勒》(Le grand ensemble de Sarcelles, 1957)和《拉庫爾訥沃》(La Courneuve, 1964)這兩個社會住宅計畫,先後在建設初期被賦予重塑社會的理想,但最終都因設計缺陷與治理失效,演變為族群隔離與貧困集中的空間;而在英國,格拉斯哥的《雷德路高樓群》(Red Road Flats, 1966)則在半世紀內從「城市未來的範本」淪為治安死角,最終於 2010 年代全數爆破拆除。

這些案例共同揭示:當建築設計脫離真實社會條件,未能與居民的生活經驗、社區治理與文化脈絡產生有機連結時,空間本身便難以承擔社會理想,反而可能成為制度錯誤與結構性不正義的具體化表現。

《卡布里尼–格林》:社會住宅烏托邦的幻滅

在二戰後的美國城市景觀中,隨著經濟復甦與郊區擴張,城市核心區因資源重新分配與人口轉移而面臨日益嚴重的住房短缺與貧民窟問題。為了解決這些緊迫的挑戰,1950 至 1960 年代,美國政府啟動城市更新計畫,透過現代主義的社會住宅計畫,以標準化、高密度的模組設計搭配大幅綠地與通廊動線,試圖重塑核心社區的秩序與生活品質。然而,這些高理想初衷的住宅方案往往忽略了真正的社會需求與運作條件,其後果反而更加凸顯制度與設計之間的巨大落差。

在二十世紀中期的社會住宅政策推動下,芝加哥的《卡布里尼–格林》逐步成形,最早可追溯至1942年建造的《弗朗西斯·卡布里尼之家》(Frances Cabrini Homes, 1942),當時主要提供給白人家庭的低層集合住宅。隨著 1958 年與 1962 年兩次擴建,社區逐漸演變為高密度的住宅區,新增多棟十九層高的大樓,構成日後人們熟知的《卡布里尼–格林》整體開發案(圖 5)。

擴建後的社區擁有三千六百餘戶住宅單位,人口高峰時達一萬五千人,多數來自芝加哥的低收入非裔美國人家庭。《卡布里尼–格林》因而成為美國城市空間中族群、階級與政策交錯的集中地,同時背負城市現代化與社會平等的雙重期望。隨著社會與經濟條件惡化,整個區域逐步被標記為公共住宅失靈的象徵。治理困難、治安惡化與空間孤立的局面,使其在都市政策史上成為極具警示性的案例,亦成為後續公共住宅與都市更新討論中不可迴避的研究範本。

《卡布里尼–格林》在空間設計上體現了現代主義住宅的典型風格,其垂直向發展的建築形式、模組化結構與簡潔外觀,原本用來透過標準化設計提升住宅效率與居住品質。社區規劃中設置了通道式的樓層動線與大片綠地,試圖打造開放且具有社區感的居住環境,希望居民能在共享空間中自然互動,建立鄰里關係。然而,建築物之間間距過大反而導致視線的斷裂與監控困難,公共空間缺乏自然監督與足夠照明,使得整體氛圍顯得陰暗冷漠,進一步加劇陌生感。

電梯頻繁故障與長廊設計缺乏人性化考量,讓居民的日常生活充滿障礙,也使弱勢群體在移動與求助方面更感孤立。由於空間缺乏足夠的安全設計,公共區域成為非法活動的溫床,幫派、毒品與暴力事件迅速在社區內蔓延,形成無法有效控管的灰色地帶。隨著貧困率與失業率的上升,社區的社會支持系統與公共資源漸漸枯竭,地方政府的治理能力也逐步瓦解,無力遏止治安惡化的趨勢。

到了九○年代後期,聯邦住房與城市發展部推動了名為「HOPE VI」(Housing Opportunities for People Everywhere VI)的重建計畫,目的是透過公共住房更新與都市再開發,全面改善社會住宅的居住品質與社會結構。芝加哥市政府響應此計畫,決定將《卡布里尼–格林》整區拆除,結束這個曾經是全美最大、最具象徵性的社會住宅之一的歷史篇章。

重建過程中,政府導入混合收入住宅模式,嘗試打破貧困集中與空間隔離的現象。新社區結合公共資助家庭與中產階層住戶,並引進商業設施與社區活動中心,不僅提升了整體物理環境品質,也重塑土地價值與使用方式。開發商與私人資金因此湧入,為該區域帶來新的經濟動能與城市形象。然而,這些變化背後也潛藏顯著的社會成本。

許多原有住戶在拆遷與重建過程中被迫搬遷,失去原有的社區網絡與鄰里關係,社群連結與地方認同受到嚴重衝擊。重建後的住宅數量遠不足以容納所有原住戶,低收入家庭的再入住率極低,部分居民被永久排除在新社區之外。原本以提供平等居住機會為初衷的社會住宅政策,最終卻造成另一種形式的排除與邊緣化。

《卡布里尼–格林》的結局象徵了美國社會住宅政策的重大轉折。從大規模、集中式的社會住宅實驗,到以市場導向、混合社區為核心的都市更新策略,其發展過程反映出空間治理與社會公平之間的深層矛盾。儘管實體建築已不復存在,但《卡布里尼–格林》所留下的爭議與教訓,仍深刻影響著當代城市政策與社會住宅未來的走向。

這段歷史讓人深刻理解,單憑現代主義建築的形式與美學,並不足以解決社會結構上的問題。若建築與城市規劃忽略了居民的文化背景、生活習慣以及在地社群的自我治理機制,空間便容易淪為形式主義的實驗場,難以承載日常生活的複雜性與多樣性。設計若未能成為居民參與、互動與認同的媒介,就無法建立真正的歸屬感,也容易促成社會孤立與功能失衡。

事實顯示,社會住宅的規劃不能只是物理環境的改善,更應包括社會支持網絡的重建與居民自治能力的培養。重建計畫若僅著眼於市場價值與土地再利用,而忽略了弱勢群體的實質需求,很可能造成另一波階級排除與社會分化。空間政策的成敗,從來不只是建築形式的問題,而在於其是否能與人們的生活方式與社會關係真正對話。

因此,真正永續的都市發展,必須在設計、政策與社會結構之間建立協調機制,讓空間不只是容納人的容器,而能反映與支持多元而有尊嚴的城市生活。

與現代主義社會住宅的斷裂現場

《卡布里尼–格林》社會住宅的發展與衰敗,不僅是一段城市建築的歷史,更是對現代主義都市理想的深刻反思。與《普魯伊特–艾戈》相似,《卡布里尼–格林》是在戰後美國社會住宅政策高峰期誕生的空間實驗,擁有相同的設計信念與政治期待。兩者皆採取垂直建築、模組化結構與標準化規劃,試圖用理性空間組織來取代混亂、擁擠的舊市區住宅型態,並在貧困地區創造新的生活秩序。然而,在缺乏社會支持機制與居民參與的情況下,這些設計從未能真正回應使用者的生活經驗與日常需求。

《普魯伊特–艾戈》的空中街道與電梯配置雖形式創新,卻因無人維護與治安惡化迅速失控,導致整體社區崩解並最終在1972年被拆除。《卡布里尼–格林》則以長廊與垂直大樓集中住戶,形成高度分隔的生活空間,在燈光不足與監管缺失的公共區域中,幫派活動與犯罪現象迅速擴散。這些設計未考慮居民如何使用空間、如何建立互動,也未預留治理與社群網絡的空間,結果空間成為被疏離與恐懼佔據的地帶。

隨著城市稅基流失、中產人口遷出以及政府資源分配傾斜,原本設計上就脆弱的社區陷入惡性循環。物理空間逐漸破敗,社會服務跟不上,社會住宅從城市規劃的「解方」轉變為問題的根源。媒體與公眾輿論更進一步將這些社區妖魔化,將其視為社會病灶,忽略了居民本身的韌性與需求,也掩蓋了政策與制度層面的責任。

《卡布里尼–格林》最終的重建過程固然不同於《普魯伊特–艾戈》的全面拆除,但其所揭露的問題卻如出一轍:重建雖帶來更佳的環境品質與經濟效益,卻同時剝奪了原有居民的在地權利與社群連結。低收入家庭難以返回,原本支持彼此的非正式網絡被切斷,城市更新轉變為經濟驅動的土地置換,犧牲的卻是那些最需要穩定居所與社會支持的弱勢群體。

這些歷史案例提醒我們,建築與城市設計不能單純服從形式美學或市場效率,而必須與文化脈絡、治理架構與使用者需求同步發展。否則,再理想的空間計畫也可能淪為空殼,無法承載人的生活,也無法抵抗社會排斥與制度冷漠所造成的崩解。《卡布里尼–格林》所經歷的,不只是一次城市規劃的錯誤,更是一場關於誰有權居住、誰能留下的政治現實。

《薩爾塞勒》:「偉大工程」的首要典範

在戰後重建的國家戰略推動下,法國政府將住房問題列為現代化進程中的核心議題。巴黎及其周邊地區長期面對過度擁擠與衛生惡劣的城市環境,大量棚戶區與破舊住宅無法滿足基本生活條件。隨著來自北非的新移民與自殖民地返國的法國人不斷湧入,住房壓力進一步升高,促使政府亟需尋求快速且大規模的對策。《薩爾塞勒》社會住宅,便是在如此的歷史背景下應運而生(圖 6)。這項開創性的住宅計畫不僅是建築與都市規劃的實驗,更承載了法國國家對未來社會形態與生活方式的深層想像。

《薩爾塞勒》被視為法國「偉大工程」(Grands Ensembles)政策的首要典範,由建築師 Jacques-Henri Labourdette(1915–2003)設計,計畫興建時預計可容納約五萬人,提供一萬戶現代化住宅。其設計理念明確對應《雅典憲章》(Charte d’Athènes, 1931)的城市功能分區原則,將居住、工作與休閒等活動分離處理,大型住宅樓棟被規劃在開闊綠地中,以充足日照、新鮮空氣與中央設施提升居民的生活品質。這些住宅對戰後民眾而言提供前所未有的舒適條件,包括獨立衛浴、集中暖氣與垃圾處理系統,對於從巴黎擁擠街區搬遷而來的居民,無疑是一種巨大的改善。

建成初期,《薩爾塞勒》受到廣泛讚譽,被視為新生活的象徵。但隨著時間推進,原本的烏托邦願景逐漸與現實產生落差。1960年代,「薩爾塞勒病」(Sarcellite)一詞出現在輿論場域,反映居民對空間單調、社交隔離與生活節奏失衡的普遍焦慮。高度重複的建築形式缺乏人性尺度,功能分離的規劃使街區缺少日常交會的活力,原本被視為「理性城市」的構想反而造成精神與文化層面的空虛。

更嚴重的是,人口組成的同質性與配套資源的滯後導致了功能與社會發展的不匹配。商業、學校與文化設施遲遲未能跟上人口增長,使《薩爾塞勒》成為典型的「臥城」,加劇了與巴黎核心的疏離感。隨著中產階層的遷出,城市逐漸吸納更多經濟處境困難的群體,尤其是來自法國前殖民地的移民,城市的社會結構與文化面貌迅速轉變。

自 1970 年代以來,《薩爾塞勒》開始承擔越來越多社會邊緣化族群的居住功能。高失業率、教育落差與社會流動困難逐步成為社區的常態,城市形象在媒體中與犯罪、暴力及失控畫上等號。《薩爾塞勒》從一開始的「希望象徵」演變為法國郊區危機的縮影,也成為探討都市政策失敗與社會不平等時不可忽略的案例。

儘管如此,《薩爾塞勒》的故事並未就此終結。自 1980 年代以來,當地居民與社群組織開始提出自己的聲音,透過文化活動、教育倡議與地方參與,試圖重建社區認同與公共生活的活力。政府亦在近幾十年內推動多項城市更新與融合計畫,試圖修補過去現代主義規劃所造成的空間斷裂與社會失衡。今日的薩爾塞勒是法國族群最為多元的地區之一,其多語背景與文化混合不再只是危機的來源,也成為城市韌性與創造力的資源。

在這層意義上,《薩爾塞勒》的歷史並非單一線性的衰退敘事,而是一場持續進行的城市轉化辯證。它讓我們看見,空間從不只是建築師筆下的構圖或國家政策的實驗場,更是社會關係的實踐場域。過去的設計錯誤與政策失誤,固然揭示了建築決定論的侷限,但居民在困境中展現出的集體行動與文化能動,也提醒我們都市生活的韌性不只來自空間形式,更來自人與人之間如何重新組織社群,重新賦予場所意義。

因此,《薩爾塞勒》既是法國戰後現代主義城市政策的重要遺產,也是一面映照當代都市矛盾與可能性的鏡子。它迫使我們重新檢視在「理性城市」理念背後所潛藏的空洞與冷漠,也提醒我們在任何城市願景的實踐中,必須先回答最根本的問題:城市究竟是為誰而建?誰擁有居住的權利?又該如何讓更多人在共享城市未來的過程中真正參與其中?

《拉庫爾訥沃》:水泥森林中的巨型大樓監獄

《拉庫爾訥沃》與《薩爾塞勒》同為戰後法國「偉大工程」政策下的重要實踐,其社會住宅建設同樣誕生於住房危機與社會劇烈轉型的時代背景之中。1960年代的法國,在都市化迅速推進與移民人口大量湧入的雙重壓力下,國家試圖在城市邊緣透過標準化與模組化的大型住宅開發,構築一種新的空間秩序,以應對住宅老化、空間擁擠與社會結構變動所帶來的挑戰。《拉庫爾訥沃》便是這一城市策略的具體實踐之一(圖 7)。

這個巨大社區的空間設計深受 Le Corbusier「光輝城市」的啟發,強調高樓建於綠地之上、人車分流、自然採光與通風、功能分區等現代主義原則,試圖以規劃理性替代城市混亂。然而,正是這種高度抽象化的設計,在實踐中逐步展露其社會與文化上的脆弱。《拉庫爾訥沃》迅速陷入郊區問題的典型困境:高失業率、學校與社福資源不足、治安惡化、文化資源匱乏,族群隔離與階級排他現象明顯,大量北非與撒哈拉以南非洲移民的聚集,加深了其與法國主流社會的距離與緊張。

這些社會問題與空間形構密切交織,反映出現代主義設計忽視地方脈絡與生活實踐的後果。Kenneth Frampton(1930–2024)在其《走向批判性地域主義:抵抗建築的六個要點》(Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance, 1983)中所批評的「去場所性」特徵,在此被具體呈現:巨型量體、模組化立面、冰冷材質與尺度失衡,削弱了居民與空間之間的情感連結與身體感知,使公共空間淪為空洞的過場,無法支撐社會互動與日常交流。

進入二十一世紀後,《拉庫爾訥沃》的「4000 城」逐步遭到拆除。自 2003 年起,法國國家都市更新署(Agence nationale pour la rénovation urbaine, ANRU)推動一系列再開發計畫,以爆破方式清除大樓,取而代之的是中低密度住宅、混合用途建築與社區設施。新設計強調街區尺度與人性尺度,表面上改善了都市景觀與生活品質,居民對安全與可及性的感受也有所提升。

然而,物理環境的更新無法彌補原有社區的社會裂縫。許多原住戶因租金與入住條件的限制而無法返回,社區網絡遭到破壞,原有的非正式支持系統難以延續。新建社區未必實現更高的社會融合,反而延續了空間與階級的重劃。更新行動將貧困與邊緣化「再空間化」,從大樓驅散至更隱微卻依然被邊緣的位置,產生新的社會排除形式。

《拉庫爾訥沃》的歷史,是一部關於空間理想如何在制度與社會現實中走向崩解的現代城市敘事,其命運與《薩爾塞勒》遙相呼應,成為戰後法國「偉大工程」政策下最具代表性的兩個空間實驗與社會縮影。這些被寄予重建社會、實現平等願景的大型住宅聚落,最終卻揭示了設計邏輯一旦與治理缺位、文化忽視與階級排斥共構,便無法承載真正的社會轉化。當初標榜理性秩序的規劃語言,在實踐中逐漸暴露其對居民經驗的漠視與對在地文化的消音。

真正的城市正義,不應止步於拆除或更新表層空間,更需直面社會關係、文化記憶與居民主體性的重建。從《薩爾塞勒》的起點到《拉庫爾訥沃》的終章,我們見證了國家如何以建築構想社會,又如何在缺乏參與與協商的治理模式中讓空間成為排除與邊緣化的容器。當「4000 城」與薩爾塞勒的巨塔逐一傾倒,那些被視為城市未來的建築,也一同倒映出現代主義信仰的極限。我們或許更應重新追問:在建築之外,何者才是真正穩固社會的基礎?又該如何重建一個讓人不只是「被安置」,而是能真正「生活其中」的城市?

《雷德路高樓群》:空中城市的崛起與崩解

1966 年,《雷德路高樓群》矗立於蘇格蘭格拉斯哥的天際線,當時是歐洲最高的住宅建築(圖 8)。這座由八棟高樓組成的巨型社會住宅,曾被視為戰後英國都市重建的象徵,也是格拉斯哥脫離工業衰敗、擺脫貧民窟形象的空間宣言。《雷德路高樓群》不只是建築計畫,更是政治承諾與社會想像,它體現了英國在戰後福利國家時期,對於住房正義與現代化生活的集體期待。

當時的格拉斯哥正深陷住宅危機。城市長期擁擠、建物老舊,成千上萬家庭居住在潮濕、昏暗、擁擠的排屋之中。《雷德路高樓群》作為市政府「清除貧民窟」與推動現代都市規劃的核心計畫之一,被視為嶄新的生活模式典範。以建築師 Sam Bunton(1908-1974)為首的團隊,借鏡 Le Corbusier 的「光輝城市」理念,將住宅抬升至空中,以模組化、預鑄結構快速興建,並設計「空中街道」連接各層,期待居民能在高處共構新的社群關係,擁有陽光、空氣與現代舒適。

然而,這場空間實驗的烏托邦色彩很快遭遇現實考驗。高樓設計雖追求效率,卻忽略了家庭生活的細節,戶外活動空間貧乏,垂直生活帶來孤立與疏離。「空中街道」不但未能促進鄰里互動,反而因視線死角與維安困難,成為犯罪與非法活動的滋生地。更令人擔憂的是,建築大量使用石棉材料,為日後的拆除與居民健康埋下了長期隱患。

1970 年代起,隨著英國經濟下行、產業空洞化,市政資源逐漸枯竭。高樓群的公共設施日益破敗,電梯失靈、供暖系統老化、垃圾問題惡化。中產與穩定家庭選擇搬離,取而代之的是收入微薄的家庭與新近抵達的難民與庇護申請者。居民結構的快速轉變使社區承受極大壓力,污名與社會孤立感不斷加深。雷德路高樓的「未來城市」形象被剝去光環,轉而成為媒體與政策話語中「問題社區」的代稱。

最終,面對無法逆轉的結構與形象困境,政府決定全面拆除。《雷德路高樓群》的最後一座大樓於 2015 年被爆破,象徵一整個時代的結束,也成為對戰後都市規劃失誤的公共承認。這些曾被稱作「空中烏托邦」的高樓,隨著一聲巨響倒塌,留下的不只是混凝土的瓦礫,更是一場關於理想與現實、政策與空間、人與制度之間裂痕的深刻警示。

《雷德路高樓群》的故事,不只是英國社會住宅的個案,更是戰後西方各國在城市現代化過程中反覆重演的悲劇版本。它與巴黎的《拉庫爾訥沃》、芝加哥的《卡布里尼–格林》、法國的《薩爾塞勒》共享類似的軌跡:從解決貧窮與擁擠的理想出發,最終卻因治理失靈、空間疏離與社會結構性的排除,淪為政策錯誤的象徵。這些高樓提醒我們,空間從來不只是建築的問題,而是關於誰被看見、誰被安置、誰能參與未來城市形塑的政治問題。雷德路的終結,不是結束,而是必須被重新提出的問題:城市,是為誰而建?

從「偉大工程」到「垂直貧民窟」

從美國的《卡布里尼–格林》,到法國的《薩爾塞勒》與《拉庫爾訥沃》,乃至於蘇格蘭格拉斯哥的《雷德路高樓群》等四個社會住宅案例,雖然來自不同的國家體制與地方脈絡,卻在戰後城市現代化的浪潮中呈現出驚人的結構性相似。這些社會住宅在應對住房短缺與社會不平等的壓力下,以「進步」之名迅速興建,反映了過度自信的建築決定論思維。設計者與決策者普遍相信,只要重塑空間形態,就能導正人們的行為、重建社區網絡,進而修補既有的社會裂縫。

這類想像忽視了空間永遠無法單獨承擔社會轉型的重任。建築形式被寄託過多意圖,文化、階級與種族的結構性斷裂卻被輕描淡寫。對「社區」的理解往往抽象而理想化,設計者以空中街道、中央綠地、模組化住宅取代歷史生成的社會網絡,忽略人與人之間的關係無法由物理形式預設。結果不是社會整合,而是公共空間的荒廢與社會連結的瓦解。

這些住宅群逐漸成為社會問題的集中器。新移民、少數族裔、失業階層被大規模安置於統一區域,貧困與邊緣化在地理空間中被實體化與可視化,導致整個建築群遭到污名化,並強化了社會隔離。以集中手段處理差異的政策邏輯,不但未解決社會矛盾,反而製造出更深層次的空間不正義。

規劃與治理體系的僵化進一步放大了問題。大多數計畫由國家或地方政府主導,缺乏居民參與,視社會住宅為自上而下的福利配置而非共構的生活空間。建成之後,管理機制缺乏彈性與資源,導致設施快速老化、安全惡化,甚至演變為警力與監控的場域。

這些空間的崩潰不只是設計或施工的失誤,而是治理邏輯、權力關係與公共責任的崩壞。它們揭示了國家如何將城市問題空間化、如何將社會差異標記化,並以控制代替照顧、以移除代替理解。所有這些,其實早已寫入《普魯伊特–艾戈》的命運。那不是單一失敗工程的終結,而是整套現代主義社會工程邏輯破產的象徵。

真正的城市公平不可能由建築一方實現,也無法靠空間形式包裹社會創傷。當公共住宅成為國家治理與社會排除的場域,它們不再是承載希望的場所,而是階級結構固化的證據。如果不從制度與文化層面重新思考公共責任與社會參與,空間再造只是裝飾式的修補,難以觸及不平等的根本。

現代主義社會住宅中的矛盾空間實驗

當我們談論戰後的現代主義社會住宅時,《普魯伊特–艾戈》被炸毀的影像仍是現代主義失敗最具象徵性的記憶,象徵建築理性與都市規劃在面對社會問題時的無力與脆弱。但現代主義並非天然失敗,其價值與侷限,取決於是否能與具體的社會結構、地方條件與日常生活深度連結,而非僅是形式或風格的展演。

底特律的《拉法葉公園》(Lafayette Park, 1959)提供了一個形式與空間品質高度穩定的範例。它的規劃結構清晰,融合高低密度住宅與大量綠地,迄今仍維持良好的居住品質與多元的族群組成。然而,該計畫的實施建立在原居民大規模遷移的基礎上,社區的空間秩序與美學成果,反映的同時也是排除機制與都市階層重組的結果。設計本身的純粹與精緻,並未自動轉化為公平的空間正義。

英國的《羅賓漢花園》(Robin Hood Gardens, 1972)雖已拆除,其「空中街道」設計作為空間社會性的實驗,仍持續影響後來的公共住宅討論。位於謝菲爾德的《帕克山》(Park Hill, 1961)在翻新過程中保留原有結構與粗獷外觀,卻也伴隨租戶更替與階級轉換,引發對「都市再生」是否造成社區去歷史化的質疑。哥本哈根的《提特根學生宿舍》(Tietgenkollegiet, 2006)則以中央圓形中庭為核心,嘗試重構集體生活的彈性架構,呈現出當代社群共享的設計可能。東京的《代代木團地》(Yoyogi Danchi, 1958)作為日本戰後第一代公營住宅,其自 2006 年以來的重建計畫,逐步引入新式住宅單元與開放式公園系統,成為亞洲現代主義住宅轉型的實驗場。

這些案例顯示,現代主義本身不是問題,問題在於它是否被用來服務於排除與管控,抑或轉化為一種支持生活多樣性與公共價值的工具。關鍵不在建築形式的美學表現,而在設計能否開啟對社會關係的想像,承認歷史創傷,並與城市的具體現實展開長期而持續的對話。

《拉法葉公園》:現代主義理想與都市更新矛盾下的空間實驗

1950年代的美國城市正面臨戰後劇烈的轉型壓力。隨著郊區化浪潮的興起、汽車社會的快速擴張與「白人出走」(white flight)現象的蔓延,城市核心區逐漸老化,貧困問題與種族隔離日益嚴重。為了重建戰後的城市秩序與提升都市競爭力,聯邦政府於 1949 年通過《住房法案》(Housing Act, 1949),大力推動都市更新政策,投入龐大資金以「清除貧民窟」、重塑城市面貌、振興中心城區。然而,這些政策往往伴隨著結構性的排除與族群重組,實際執行中導致原有社區被迫拆遷、居民無法回遷,形成美國都市空間重構中的深層矛盾。

雖然《普魯伊特–艾戈》與《拉法葉公園》同樣位於底特律、同屬戰後都市更新計畫的產物,但它們發展走向大異其趣。《拉法葉公園》都市更新計畫即是在這樣的脈絡下誕生,成為戰後都市更新政策中最具代表性且具里程碑意義的案例之一(圖 9)。該計畫由現代主義建築大師 Mies 主導設計,與都市規劃師 Ludwig Karl Hilberseimer(1885-1967)及景觀設計師 Alfred Caldwell(1903-1998)合作,試圖在底特律市中心一片荒廢街區中,打造出一個結合現代建築、理性規劃與自然融合的理想生活社區。

Mies 在本案中延續他對「通透性」與「開放計劃」(open plan)的堅持。他認為建築應成為生活的框架而非束縛,透過靈活、透明的空間讓使用者自由組構日常。這一理念使《拉法葉公園》的格局較其他公共住宅更具彈性與自由。他強調模組化與標準化的建築方式,落實工業化生產的效率與純粹性,其鋼骨結構與玻璃幕牆語彙,不僅體現了技術理性,也構築出一種「去裝飾化」的現代生活美學。

整體規劃方面,《拉法葉公園》融合高層住宅、低密度聯排別墅與廣大綠地,並以清晰有序的格局組織空間。大量綠帶與行人動線穿插於住宅之間,營造出通風、採光與視野開闊的居住環境,展現現代主義對自然、健康與生活品質的重視。空間形態以極簡主義為核心,強調結構「誠實性」與「少即是多」的設計哲學。

然而,這座看似理想的現代主義社區背後,卻隱含都市更新政策長期存在的排除性問題。原居於此的多數低收入與非白人居民在開發過程中被迫搬遷,未獲回遷權益,導致社區網絡斷裂。隨著社區中產化與設計上的封閉性增強,其包容性與多元參與機制亦逐漸式微。《拉法葉公園》最終轉化為一個形式完美卻社會選擇性極強的空間體,展現出現代主義理想與實際社會條件間的落差。

作為一個空間實驗,《拉法葉公園》無疑達成了現代主義在技術與形式層面的高峰,但同時也暴露了將空間視為中性容器的理性迷思。它提醒我們,都市設計不僅是空間技術的實作,更牽涉到歷史記憶、政治關係與社會權力的分配。真正具前瞻性的城市更新,應超越形式,直視空間背後的人群、文化與不平等,才能在城市轉型中實現真正的公共性與正義。

《羅賓漢花園》:新粗獷主義的社會住宅實驗

與美國同期面臨的都市轉型挑戰相仿,戰後的英國亦處於劇烈的社會與空間重構階段。二戰期間倫敦大規模遭受空襲破壞,加上戰後人口增長與住房短缺,迫使政府積極介入都市建設與住宅供應。1947 年的《都市與鄉村規劃法》(Town and Country Planning Act, 1947)與後續的公營住宅政策推動了大規模的社會住宅建設潮,城市規劃成為重建國家的重要工具。然而,這些由上而下的規劃與現代建築理念在實際操作中常面臨市民疏離、社區瓦解與管理失靈等問題。

於此背景下,英國建築界開始反思現代主義的社會落差與空間抽象化傾向。新粗獷主義(New Brutalism)興起,試圖以更具社會敏感度的建築語彙重新連結建築與生活。《羅賓漢花園》便是在這波思想浪潮下誕生的一個具代表性的社會住宅實驗(圖 10)。

《羅賓漢花園》是倫敦東區波普勒(Poplar)地區一項指標性的社會住宅開發案,由建築師 Alison Smithson(1928-1993)與 Peter Smithson(1923–2003)夫婦設計完成。這對夫婦是新粗獷主義的核心推動者,主張以誠實裸露的材料表現與面向生活的空間語彙來挑戰戰後城市設計的抽象形式主義。他們拒絕「國際風格」對普世秩序的追求,轉而關注具體的地方性、社會互動與階級結構。對他們而言,建築不是純粹的造型操作,而是一種承載社會倫理與集體生活的框架。

在《羅賓漢花園》中,Smithsons 夫婦試圖將建築轉化為都市社會重建的介面,回應工人階級的生活節奏與社群組織。他們以「空中街道」作為計畫核心理念,意圖重構現代都市中早已式微的鄰里網絡。這些高樓層的外部走廊被視為介於私密與公共之間的「中介空間」,期望能激發居民之間的自發互動與相互照應。整體空間配置以兩座彎曲混凝土量體環抱中央綠地,力圖在高密度的城市條件下重現社區村落的生活氛圍。

然而,這樣充滿社會理想與空間實驗性的設計,卻未能有效應對現實世界的複雜挑戰。在缺乏完善管理機制與社區自主組織的情況下,「空中街道」迅速轉變為視線不良、死角叢生的灰色地帶,反成為犯罪與反社會行為的溫床。原本作為日常交往場域的空間,被居民逐步避開,進而喪失其公共性與活力。粗獷主義的建築風格在一般市民眼中常被視為冰冷、壓迫,進一步削弱居民的心理認同與歸屬感。政府長年忽視對此類住宅的投資與維護,使建築逐步走向衰敗,最終淪為都市邊緣化的象徵。

即便如此,《羅賓漢花園》仍被不少建築史家與設計專業者視為重要的戰後都市設計實驗。面對其逐步拆除的命運,保存派主張其價值不在於建築條件的完美,而在於其對城市生活方式的激進提問。然而,英國政府最終於 2017 年啟動拆除工程,並於 2021 年完成全數拆解,僅保留少數結構作為博物館典藏。這一結局既象徵著戰後社會住宅夢想的破裂,也標誌著新自由主義都市政策對「公共性空間」的取代與遺忘。

《羅賓漢花園》的失敗再次凸顯了現代主義建築在實踐過程中的結構性盲點。形式與理想固然重要,但若缺乏對日常使用行為、治理機制與社會條件的長期承擔,任何空間設計都可能淪為烏托邦幻象。正如 Jacobs 所指出:「空間不能自行創造社會。」她的這句話深刻指出空間設計不應被神化為社會關係的決定性力量。真正有生命力的社區不靠建築形式灌輸,而是來自居民之間日復一日的互動、參與與情感投入。若設計未能與居民日常行為同步成長,空間即便再具野心,也可能因缺乏社會基礎而失效。

Jacobs 的批評提醒我們,城市的活力來自「下而上」的生活實踐,而非「上而下」的規劃意志。設計若不能回應具體的地方條件與歷史脈絡,就無法真正成為公共性的載體。《羅賓漢花園》的結局不僅是形式主義的破產,更是對設計與社會關係之間錯置想像的警示。它讓我們重新思考:建築應如何與人、與歷史、與制度對話,才可能成為真正可持續的社會構築物。

《帕克山》:從現代主義理想到城市再生的記憶重構

與《羅賓漢花園》的命運相仿,《帕克山》同樣誕生於戰後英國對現代主義住宅理想的高度期待之中,卻歷經由盛而衰的轉折。然而,與《羅賓漢花園》的全面拆除不同,《帕克山》的後續處理則代表了另一種對社會住宅未來的詮釋路徑:在保留與轉化之間尋找新的都市敘事與公共意義。

《帕克山》建於 1957 至 1961 年間,由建築師 Jack Lynn(1926–2013)和 Ivor Smith(1926–2018)設計,是當時英國規模最大的社會住宅計畫之一(圖 11)。其座落於謝菲爾德市中心一處山坡地段,整體規劃深受 Le Corbusier「光輝城市」理念的啟發,特別強調建築量體的垂直性與開放綠地的配置。《帕克山》的設計核心在於其所謂的「空中街道」,即寬敞走廊穿梭於各樓層之間,模擬傳統街道的社交功能,試圖在高層住宅中延續地面社區的鄰里互動。

在落成初期,《帕克山》象徵著英國城市重建的信心與進步,提供現代化設備與具凝聚力的生活場域。然而,隨著 1970 年代起工業衰退與市政資源短缺,該社區逐漸陷入社會邊緣化,管理失靈、公共設施老化、失業率飆升與毒品問題加劇,使其空間功能與社會形象同步惡化,成為謝菲爾德城市困境的縮影。

進入二十一世紀,英國都市政策轉向強調都市更新與歷史建築保留。在此背景下,《帕克山》未被視為問題的根源,而被重新定位為可再生的歷史資產。開發商 Urban Splash 與英格蘭遺產局及地方政府合作,於 2007 年啟動再生計畫。該計畫保留了原始混凝土結構與建築尺度,卻對內部空間與外觀表面進行大幅調整。單調立面被彩色面板取代,活化視覺形象;原有住宅單元也被重新配置,引入學生宿舍、商業空間、藝術工作室與餐飲設施,轉化為一個具有多元功能的現代生活社區。

Urban Splash 的策略不在於否定過去,而是選擇「與記憶共處」,保留建築的粗獷語彙,並透過當代設計語境加以詮釋。2005 年,《帕克山》被正式列為二級登錄建築(Grade II listed building),成為英國極少數受到保護的現代主義社會住宅之一。這項身份賦予建築文化遺產的地位,也為其再生提供了制度上的保留基礎。開發者沒有選擇清除重建,而是以「修補而非抹除」的方式處理建築歷史,不僅重建空間,也重新建構了集體記憶的敘事方式。該計畫曾入圍英國建築界最高榮譽之一的史特林獎(RIBA Stirling Prize),成為都市再生領域中融合保存與創新的典範。

《帕克山》的再生故事提醒我們,社會住宅的困境往往不在於建築語彙本身,而在於是否擁有持續的公共支持、妥善的管理資源與真實的居民參與。當這些條件具備,即使是曾被視為「失敗」的空間,也可能透過策略性的再設計與社會機制的重組,轉化為都市活力與文化記憶的載體。《帕克山》展現出現代主義建築遺產的延續潛力,也促使我們重新思考,什麼樣的再生才真正具備包容性與歷史責任感。

《提特根學生宿舍》:北歐浪漫主義傳統中的當代表達與社會實踐

位於丹麥哥本哈根 Ørestad 區,《提特根學生宿舍》是北歐當代建築中最具代表性的學生住宅之一(圖 12)。它不僅以其圓形佈局和精緻細部吸引建築界注目,更因其對「社群生活」的深刻關懷而被廣泛討論。這樣的空間理念與操作方式,並非偶發的設計靈感,而是深植於北歐長久以來的建築思想傳統之中。

19 世紀末,北歐地區逐步形成一套不同於中歐現代主義的設計文化。所謂「北歐浪漫主義」(Nordic Romanticism)不僅涉及形式,更關注自然環境與建築的互動、地方材料的誠實呈現,以及空間與感知之間的連結。20 世紀的發展延伸出「北歐現代主義」,形式上傾向簡潔,結構上強調理性,仍維持對倫理性與社會功能的敏感度。建築被視為公共生活的基礎工程,目的在確保日常經驗的尊嚴與城市生活的共享性。

《提特根學生宿舍》正是這種歷史連續性的當代表現。由丹麥建築事務所 Lundgaard & Tranberg Arkitekter 設計,該建築以完整的圓形平面組構居住體系,外緣面向城市、內環圍繞中央共享庭院,形成清晰的動靜與內外交界。這不僅是幾何秩序,也是社會秩序的策略安排,意圖在個人隱私與集體生活之間取得動態平衡。圓形結構的選擇具有高度象徵性,代表平等、連結與完整,也反映北歐對社會和諧與人際關係品質的長期重視。

建築內部配置更進一步強化這種社會目標。不同大小與功能的房型穿插於同一樓層,每層設有開放廚房與公共客廳,創造多元而彈性的社交空間。這些設計不僅挑戰了傳統學生宿舍單元化、隔離式的模式,也回應了現代主義社會住宅「去場所性」與「社會抽象化」的批評。這裡的共享空間不是形式上的附屬物,而是建築整體邏輯的核心,是建構社群、塑造認同與實踐共居倫理的具體空間。

在材料與感官層面,《提特根學生宿舍》也延續北歐浪漫主義對觸覺性與自然連結的追求。外立面以銅板與木材構成,視覺溫潤、質感柔和,不僅回應氣候環境,也呼應北歐傳統對「建築與地景融合」的執著。自然光線與風的流動在建築中被精心導引,使整體空間不僅具備功能性,更提供情感支持與心理舒適。這種環境感知設計,既是對都市冷漠感的回應,也是對人性化空間的有力主張。

更關鍵的是,《提特根學生宿舍》在空間策略背後,展現出對當代建築角色的重新定位。它並未放棄現代主義的結構語彙,而是重新賦予這些語彙以倫理內涵與社會目標。它質疑單一功能的建築配置是否足以承載複雜的生活實踐,也反思建築是否僅是物理邊界的組合,或應成為關係生成與集體生活的媒介。在市場驅動、標準化住宅日益主導的今日,《提特根學生宿舍》堅持「建築即社會架構」的命題,提供了具批判性、具文化厚度的替代範本。

最終,《提特根學生宿舍》不只是建築上的成功,更是]建築實踐的轉向。它延續北歐浪漫主義對自然、人文與集體精神的深度關懷,並以當代表達形式回應過去社會住宅失敗經驗,像是《普魯伊特·艾戈》與《羅賓漢花園社區》所暴露的制度性盲點。在這座建築中,我們看見深具倫理自覺與歷史敏感的設計態度,將建築視為介入社會、重構社群、再生都市公共性的實踐工具。

《代代木團地》:都市治理、空間政治與集體記憶的深層辯證

二戰結束後,日本在瓦礫中重建國家,面對快速城市化與嚴重的住宅短缺,政府推動大量國營住宅計畫,以穩定社會秩序與支持經濟成長。1950 至 1970 年代的高度經濟成長期中,「團地」成為戰後日本現代化的住宅象徵,是國家力量介入城市規劃與住宅生產的具體體現。在這樣的政策導向下,集合住宅不再只是居住形式,更成為國族復興與現代生活理想的空間載體。

位於東京澀谷區的《代代木團地》,建於 1960 年代,正是這一空間政治實踐的產物(圖 13)。其設計採用模組化混凝土建築與現代主義的標準化配置,強調功能分區、空間效率與秩序性。這些早期團地在當時確實回應了居住需求,也提供現代化設施與綠地開放空間,表面上體現出對社會整體福祉的關注。然而,這種自上而下、技術導向的規劃邏輯也隱含著對個體差異與生活多樣性的壓抑,將住宅簡化為「棲居機器」,忽略了空間與社群之間的相互構成關係。

隨著時間推移,這些以標準化與效率為核心的團地逐漸顯露疲態。《代代木團地》在進入二十一世紀後,面臨人口高齡化、家庭形態轉變與青年外流等挑戰,逐步喪失活力。建築老化、空間僵化與社群瓦解交織,使其從國家現代化象徵轉變為都市社會問題的縮影。這種變化並非偶發現象,而是揭示了當時社會住宅體制中社區被制度預設的結構性問題。居民缺乏參與空間生成的權力,而住宅規劃則忽視了長期維護機制與社會條件變遷的動態需求。

在再生計畫中,「獨立行政法人都市再生機構」(Urban Renaissance Agency, URA)採用「段階式重建」與「多元混合」的策略,確實在形式上表現出對社會多樣性的開放姿態。然而,我們亦須警惕,這樣的重建是否僅是對空間美學與市場吸引力的更新包裝,而未能根本回應社區斷裂與空間不正義的深層問題。再生後的《代代木團地》雖導入共享設施與生活服務,營造出更具彈性與人情味的居住環境,但其實是否真正建構出一個具集體治理與地方記憶承載力的社區,仍值得質疑。

更重要的是,所謂「社區再生」往往隱含空間階級化與人口重組的過程。在都市更新的語言背後,是否有部分原住居民被迫退出?是否存在以社會包容為名、實則排除弱勢的空間邏輯?這些問題提醒我們,即使再生策略再進步,若未能處理都市空間中的權力分配與歷史不正義,最終仍可能重蹈過去現代主義社會住宅的覆轍。

《代代木團地》的轉型無疑呈現出日本當代在都市再生上的政策進化與設計轉向,從單一功能導向過渡到對日常生活與社會互動的關注。但這也是一個充滿矛盾與張力的過程:它一方面在地化、社會化,強調生活劇場的建構;另一方面卻也潛藏著新自由主義式的空間更新思維,即以設計介入包裝社會治理,將再生轉化為形象管理與市場再投資的工具。

因此,《代代木團地》的再生不僅是一場關於建築與空間的更新實驗,更是一場關於都市治理、空間政治與集體記憶的深層辯證。它提醒我們,真正的城市再生不應只是形式的柔化或生活性的增補,而應是制度與空間倫理的重構,是對「誰擁有空間、誰定義社區」這類根本問題的重新提問。唯有如此,再生空間才可能成為支持共生、承載歷史與回應不平等的場所,而不只是新包裝下的舊問題重演。

現代主義社會住宅的再生轉向

從 1950 年代至今,現代主義社會住宅在不同國家留下了許多充滿矛盾的空間實驗。無論是在戰後重建的美國與日本,或是福利國家導向的歐洲國家,建築師與規劃者都試圖以現代建築語彙解決住房短缺、重建社區並形塑新的生活模式。底特律的《拉法葉公園》、倫敦的《羅賓漢花園》、謝菲爾德的《帕克山》、哥本哈根的《提特根學生宿舍》以及東京的《代代木團地》,這五個案例各自反映了現代主義在不同城市、制度與時代條件下的實踐結果,也共同揭示了一個關鍵問題:當建築被視為社會工程工具時,它到底能創造什麼?又忽略了什麼?

這些案例顯示,現代主義社會住宅在空間組織與建築形式上的創新,往往帶有強烈的技術樂觀主義。它們相信透過標準化、模組化與功能分區的邏輯,可以有效組織生活、提升效率,甚至重建破碎的社會結構。然而,這些空間策略多半以「規劃者之眼」為基礎,忽略了居住者的主體性與日常生活的複雜性。

例如,《拉法葉公園》以其優雅的建築語彙與清晰的都市尺度,在形式上堪稱成功,但背後卻是低收入與非白人居民的大規模排除。它雖營造出開放綠地與現代生活品質,但社會的單一性與空間菁英化反映了戰後都市更新中的排他性現代主義。

《羅賓漢花園》則以「空中街道」回應垂直社區的社會性問題,試圖讓高層住宅延續街道的社會功能。然而,設計理想與治理現實脫節,加上缺乏使用者參與與維護制度,使得這些公共空間逐漸淪為疏離與失控的邊界地帶。

相比之下,《帕克山》雖經歷衰敗,但在城市政策與開發者合作下,成功轉型為混合用途社區,證明了即使空間形式起源於現代主義,只要重新嵌入當代的社會與文化機制,仍能產生正向的再生動能。

《提特根學生宿舍》則是對過往失敗教訓的積極回應。它將共享空間置於設計核心,以圓形佈局與人本尺度激發社會連結,融合北歐人文主義與當代設計思維,提供了一種可延續、可參與的集體居住範式。

而《代代木團地》則說明,即使原本以技術主義與國家邏輯興建的團地系統,在面對人口結構變遷與空間失能後,仍有可能透過社區參與、多元功能與可持續設計實現都市生活的再編排。

總結而言,這些社會住宅不僅是建築形式的產物,更是制度選擇、歷史情境與社會結構交錯的結果。它們共同提醒我們,現代主義的空間工具性若未與生活實踐連結,終將面臨空間空洞與社會疏離;而真正具韌性的社會住宅,必須能在設計、制度與記憶之間找到動態的平衡。

《普魯伊特-艾戈》的教訓與建築學的轉捩點

當代建築史上,《普魯伊特–艾戈》無疑是一個最具象徵性的失敗現場。這座位於聖路易的公共住宅原本代表戰後美國福利政策與現代主義空間理性的結合,意圖以規劃與建築形式解決貧民窟與種族隔離問題。設計者採用高層大樓、模組化單元與集體管理的理念,試圖透過空間秩序構築社會秩序。然而,這些理性計畫在面對深層的制度不公、族群排斥與經濟邊緣化時顯得蒼白無力。

建築形式無法彌補政策與治理的缺席,公共空間缺乏維護,社區內部缺乏中介機制與照護網絡,導致居民孤立、公共設備迅速毀損。設計原本期望創造集體生活與尊嚴感,卻最終轉化為社會排除的空間器具。空間成為貧困、犯罪與失序的代名詞,社區變成政府功能崩潰與種族階級矛盾的可視化容器。最終,象徵希望的住宅群被爆破拆除,成為戰後現代主義城市理想幻滅的具體象徵,也在公共視野中建立起「社會住宅必然失敗」的刻板印象。

從建築幻象到社會實踐的轉向

《普魯伊特–艾戈》的崩潰促使建築學界與城市規劃領域重新思考設計的角色與限制。Jencks 將它的爆破視為「現代建築的終結」,但更準確地說,它標誌著空間可以解決社會問題這一幻象的破裂。這一事件暴露出傳統現代主義的三個盲點:其一是過度依賴空間形式本身能夠主動生成社會秩序;其二是忽視使用者多樣性與日常實踐的彈性需求;其三是設計與制度、政策之間的斷裂,導致空間孤立於真實治理框架之外。

對此,新的建築思維開始浮現,即涵構主義(Structuralism)。涵構主義拒絕現代主義對通用模型的迷信,認為建築應是社會結構的回應機制,是一種介於形式與文化、制度與使用者之間的語言系統。它主張建築是開放的、可調整的系統,應允許差異存在,強調人與人之間的中介空間、關係網絡與地方性條件。涵構主義不僅影響了如 Herman Hertzberger 等建築師,也成為後來社區導向、彈性規劃與參與式設計的理論基礎。

今日回望,《普魯伊特–艾戈》的真正教訓不是簡單地否定現代主義,而是提醒我們設計不應被視為社會萬能藥,而是一項高度依賴制度支持、居民參與與文化連結的社會實踐。它不僅改變了建築學的語言,也迫使我們重估設計的倫理責任:建築若要支持集體未來,不是依靠秩序,而是必須在差異、歷史與關係中找到立足點。這場爆破不只是空間的終結,更是建築思維重啟的起點。