數位介面設計的演變自擬真美學(Skeuomorphism)起步,以材質與光影模擬物質世界;隨後經由扁平化設計(Flat Design)將介面還原為平面構成,將螢幕視為無深度的圖像場;Material Design 則以嚴格定義的 Z 軸與陰影邏輯重建層級結構,使深度成為可編碼的界面語法;後擬真主義(Post-Skeuomorphism)再度引入觸覺式的浮雕表面,但捨棄離散圖層,回到連續膜面的造型;而隨著空間運算(Spatial Computing)成熟,界面開始脫離螢幕,在物理環境中以半透明面板與光場映射的方式生成多層次的空間閱讀。

擬真容器與虛擬的焦慮

欲理解數位美學的發展軌跡,首先必須審視擬真美學在圖形使用者介面(Graphical User Interface, GUI)誕生初期的統治地位。在當代的設計論述中,擬真往往被輕視為過時的裝飾或媚俗的過度設計,然而,若從人類學與技術哲學的視角切入,擬真美學在數位轉型期扮演了至關重要的心理與認知功能。

「Skeuomorph」一詞源自希臘語 skeuos(工具或容器)與 morphḗ(形狀),指設計中保留早期器物遺留下來的裝飾性屬性,即便功能需求已經消失。建築史提供了典型例證:古希臘神廟採用大理石結構時仍刻出齒狀飾(dentils),其形式直接延續自木造建築中外露樑端的構造痕跡。大理石材料本身不需要透過齒狀飾來分擔結構,但視覺語彙的延續讓觀察者在陌生材料前保持信任,因為形式語言仍呼應了木結構的熟悉邏輯。材料的革新透過形式再現獲得合法性,新的建築技術因而能在文化與感知的連續線上落地。

數位搖籃期的物質隱喻:Apple 的範式

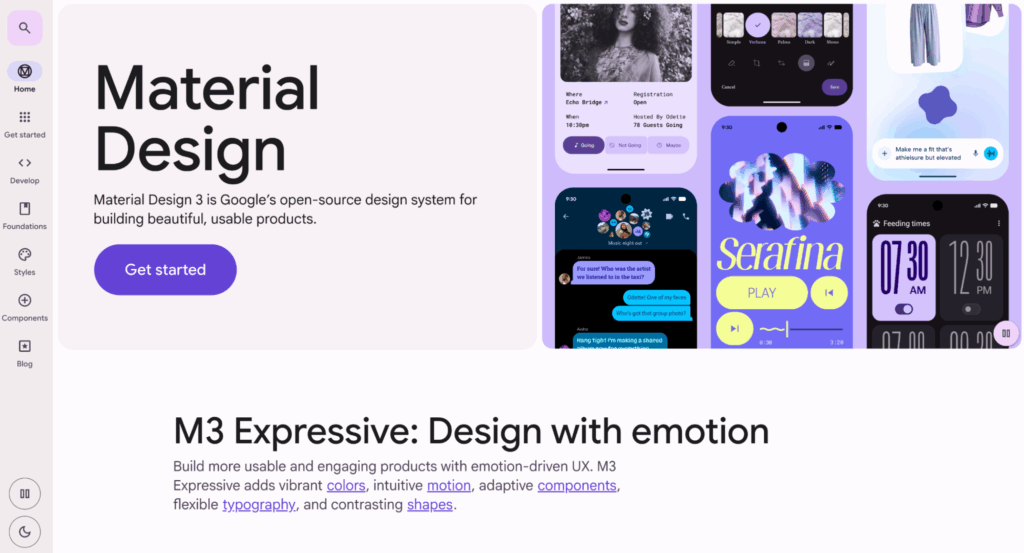

在數位領域,特別是在 Steve Jobs(1955–2011)與 Scott Forstall 主導的 Apple 早期 iOS 時期,擬真美學承擔了與古典建築形式延續相似的文化任務。iPhone 介面(iOS 1–6)大量運用實物紋理:備忘錄(Notes)模擬撕裂的黃色便條紙與皮革縫線;Game Center 仿照賭場桌面的綠色氈布;iBooks 則直接呈現木質書架的光澤與紋路(圖 1)。

這不屬於單純的美學趣味,而是對新媒介陌生性的回應。觸控螢幕替代了實體按鍵,觸覺回饋突然消失,使用者面對沒有機械界面的玻璃平面時缺乏操作信號。擬真圖像透過視覺層面的觸覺暗示補上缺口,呼應 James J. Gibson(1904–1979)在《生態視覺論》(The Ecological Approach to Visual Perception, 1979)中提出的「可供性」(affordance)概念,如高光澤倒角象徵可按壓動作、陰影標示層級分離與可拖曳性。視覺語法使數位操作延續了實體邏輯,降低過渡的認知壓力。

從空間語意來看,擬真美學建立在對材質的錯視,將單一平面塑造成自然主義的深度場景,塑造成更符合物理世界的幻象,彷彿皮革質地以像素形式存在於玻璃底下。視覺語言要求使用者把像素當成物質,把材質的記憶移植到全然抽象的界面中。隨著使用者不再依賴物理隱喻——成為習慣直接操作純數位符號的數位原住民(digital natives)——擬真手法成為介面推進的阻力:高精細圖像限制跨裝置解析度,材質的實體邏輯(書頁、按鍵、紙張)牴觸數位文本的可縮放、可重排與動態生成特性。蘋果在 iOS 7 之後轉向極簡扁平語言,並非美學潮流,而是反映出數位媒介本質優先於物理模仿的設計轉折(圖 2)。

現代主義的決裂與扁平化的危機

2013 年,隨著 iOS 7 發布與 Microsoft 的 Metro 設計語言發佈,主流介面美學全面轉向扁平化。這場轉向與 1920 年代的現代主義建築革新呈現鮮明平行:Adolf Loos(1870–1933)在《裝飾與罪惡》(Ornament und Verbrechen, 1908)中把裝飾視為文化倒退,包浩斯(Bauhaus)則以功能純化為原則推動材料與結構改革。扁平化設計延續同一批判邏輯,把擬真界面視為過時的視覺殘餘,試圖清除模仿物質世界的歷史包袱。

扁平化設計以二維性為技術前提,移除倒角、漸層、紋理與陰影,讓畫面回到純平面語法。階層組織依靠字體差異與密度變化,延伸了「字體即結構」(Typography as Structure)的觀點:階層不再由物理容器、面板與立體分層來指示,而由字重、大小與版面間距構成視覺秩序。色彩則以高飽和度為主,用鮮明色塊指引注意力,不再依靠光影模擬物件邊界。

此一美學轉向核心在於承認數位媒介的物理實況:螢幕僅由像素構成的二維陣列,不具自然深度。扁平化設計以此為操作起點,把資訊可讀性、縮放能力與跨裝置一致性置於優先位置,服務已熟悉數位符號邏輯的成熟使用者,讓界面運作不再依附實體世界的形象記憶。

扁平化的空間危機:層級的消失

扁平化介面造成 Z 軸的消失,使互動物件與靜態標籤難以區分。陰影、邊框與立體偏移被移除後,操作意圖失去視覺支持,使用者往往需要透過試探來確定可操作範圍,認知負荷因而上升。

Walter Gropius(1883–1969)為《德紹校園建築群》(Bauhaus Dessau, 1926)設計的玻璃幕牆(圖 3)呈現了類似的空間情況:結構與機械系統毫無保留地暴露在視線範圍內,透明度達到最大,但空間層次被壓縮為單一平面,缺乏多重閱讀的可能。視線直達目的,不產生延宕、遮蔽或複聲部,透明卻不深邃。

Colin Rowe(1920–1999)與 Robert Slutzky(1929–2005)在《透明性:實體與現象》(Transparency: Literal and Phenomenal, 1963)指出,透明性可分為直觀、毫無阻隔的可視性,以及能引發多層閱讀的空間關係。前者強調展示;後者強調生成。包浩斯幕牆傾向前者,使空間的意義在單一視線軌道上被固定。

扁平化介面延續了類似結構。畫面直接呈現當下資訊,不為尺度轉換、層級遞進或導覽結構預留位置。互動終止於可見表層,而不鼓勵跨層探索。使用者仍需要理解界面何處向內延展、何處具有操作意涵,但不必回到皮革與紙頁的擬真材質中尋求深度。

深度可以由層級、遮蔽與節奏產生,而非依賴陰影或透視法;透明也不必等同裸露,而可由多重閱讀構成。真正的課題不在於復刻物質世界,而在於恢復 Z 軸的語意,使操作路徑能沿著層級與關係展開,而不在資訊表層終止。

Material Design 與量子紙張的物理學編碼

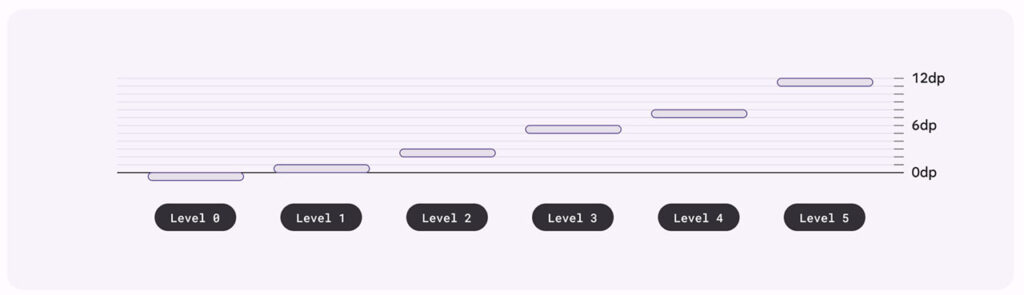

2014 年 Google 推出 Material Design,開啟了被視為「後扁平」(Post-Flat)或「後擬真」的設計階段。系統並不回到皮革、木材等材質紋理的模仿,而將重心放在數位空間內部的「物理法則」建構。介面不再依附物質世界的表面樣式,而以計算方式定義何為「可在螢幕上存在的物件」(圖 4)。

核心概念是由虛構材料「量子紙張」(Quantum Paper)構成的介面。量子紙張具備統一的物理行為,例如重力、慣性與碰撞,並能依情境延展、折疊或分裂,形成超越實體紙張的動態性能。Material Design 在此基礎上重新建立 Z 軸,使界面不再是純二維安排,而是具備可運算的空間結構。

空間系統的主要構成包含四項屬性:

- 層次(Elevation):以密度無關像素(dp)定義介面物件在 Z 軸上的位置,建立堆疊順序與優先關係(圖 5)。

- 陰影(Shadows):透過方向光與環境光的數值運算產生,用作層次差異的視覺指標,而非裝飾性質感。

- 不透明度(Opacity):確立介面物件為實體,彼此不可穿透,維持「紙張堆疊」的存在邏輯。

- 動態(Motion):遵循動量與重力規則,並借鑑迪士尼動畫原則,用以揭示空間關係而非單純增添視覺效果。

Material Design 將深度還原為邏輯與運動的結果,而非材質模仿的視覺假象,讓介面在數位條件下生成自身的空間法則。

層次的邏輯與光的編碼

Material Design 將介面視為一組可分離的表面,每個表面佔據確定的 Z 軸高度。FAB 懸浮於約 6dp,陰影深且邊緣擴散;卡片位於 2dp,漂浮於 0dp 的背景上。高度差異構成畫面的基本秩序,螢幕從單一平面轉化為具堆疊邏輯的布景。

深度不依賴透視法或材質細節,而由演算參數給定。陰影不再模擬光源位置或物質厚度,而成為資訊優先的度量;邊緣與接縫不再承擔工藝痕跡,而作為操作語法的界定條件。Google 指出:「材料具有表面與邊緣。接縫與陰影標示可觸性。」語彙借自物質世界,意義則運作於符號層級。

堆疊紙張的比喻形成兩條軸線:其一,使深度能以具象形式呈現;其二,將材料拆解為抽象屬性,如高度、遮蔽與重疊。空間由此脫離構造而回到邏輯,深度不再由物體所佔據的厚度定義,而由層級之間的距離與阻隔關係產生。

Z 軸在此處成為關鍵:若仍延續物質世界,只是將紙張的堆疊轉印至像素平面;若已由演算法生成秩序,深度的成立不再仰賴對實體物件的再現,而來自行為、訊息與層級的關係。高度不再象徵位置,而象徵權重;陰影不再映射光線,而映射意圖;表面不再承載重量,而承載語意。

畫面因而更接近建築中的結構圖,而非立面圖。深度成為編碼出的場域,螢幕不作為展示空間,而作為可居住的拓撲。可觸性、優先性與方向性構成了新的「立體基底」:不是物質三度空間的延續,而是資訊分類方式的幾何化。

Material Design 3 與空間感知的進化

Material Design 發展至第三代 Material 3(亦稱 Material You)後,空間系統進入更細緻的階段。原有的海拔架構保留在數值層級,但視覺語彙不再倚賴僅以陰影區分的層次差異,而引入更具可測量性的顏色、輪廓與形狀變量,使深度的辨識從單一維度擴展為多軸度量。色彩不再只是塗料,而成為空間坐標的延伸;形狀不再是裝飾,而是界面物件存在方式的代碼。

動態色彩系統在此階段獲得中心地位。顏色不被視為固定屬性,而隨系統主題、使用者偏好與環境光源而調整,形成如同環境色溫般的「場域」概念。畫面不止呈現物件本身,也呈現物件與視覺背景之間的能量關係。顏色成為在場條件,而非附著層。

Material 3 同時重新思考形狀語言:圓角、切角、筆直邊界不再只是風格,而被視為物件的物理條件,用以界定其與周遭元素的距離、張力與方向。界面由抽象幾何驅動,而非擬真曲面。

無障礙設計在 Material 3 中成為真正的空間議題。不僅提高對比與放大觸控區域,更將邊界定義視為感知深度的主要途徑,使視力老化或感官退化的使用者能辨識物件所在層級。深度的來源不再依靠陰影,而由符號、邊緣與節點的明確性構成。螢幕中的位置不靠透視法則,也不靠光影,而靠結構秩序本身成立。

Z 軸因而具備雙重意義:表面上仍維持海拔差異,但其角色由美學標記轉化為導航裝置,提供一種在數位空間中定位自身的方式。深度從風格轉向基礎結構,從模擬物質轉向描述關係。介面獲得與建築類似的條件——不再透過模仿材質生成空間,而以可讀性與層級來構築空間。

Colin Rowe、透明性與立體派介面的辯證

Rowe / Slutzky 提出「透明性的雙重結構」,以解釋現代建築與立體派平面語言之間的差異。他們指出,透明不僅來自材料本身,也來自空間秩序的生成方式。

實體透明性(Literal Transparency)屬於材料層級,與玻璃、金屬網或開放式構架相關。觀者的視線能直接穿透表面抵達背後事物,其機制依靠光學連續性,而非空間再組織。Gropius 的包浩斯校舍玻璃幕牆便符合這種情況:視線未被阻斷,結構曝光於視覺之中,空間邏輯以暴露取代排布,清晰但單向。透明度因此成為視覺穿透能力的指標,而非層級生成的契機。

現象透明性(Phenomenal Transparency)則來自知覺層次,與立體派繪畫中多層平面交疊的手法相關。視線並未穿透物質,而在重合的平面上滑移;觀者同時感知表面位置與被壓縮的深度。空間以重疊與張力生成,並要求心智進行重構。透明不再是「看見背後的東西」,而是「同時意識多個層面在場」。視覺不穿透物體,而在符號之間運動,產生複聲部的空間節奏。

兩種透明性並非材料與知覺的二元對立,而是兩種形成空間語義的方法:其一確保視線直達目的,其二讓意義在層級之間迂迴。前者構成建築的展示邏輯,後者關乎空間的閱讀方式。當透明性不再由物理表面提供,而由平面之間的關係構成時,深度從三度空間退位為符號學與知覺現象。

Picasso 與 Braque 的空間辯證

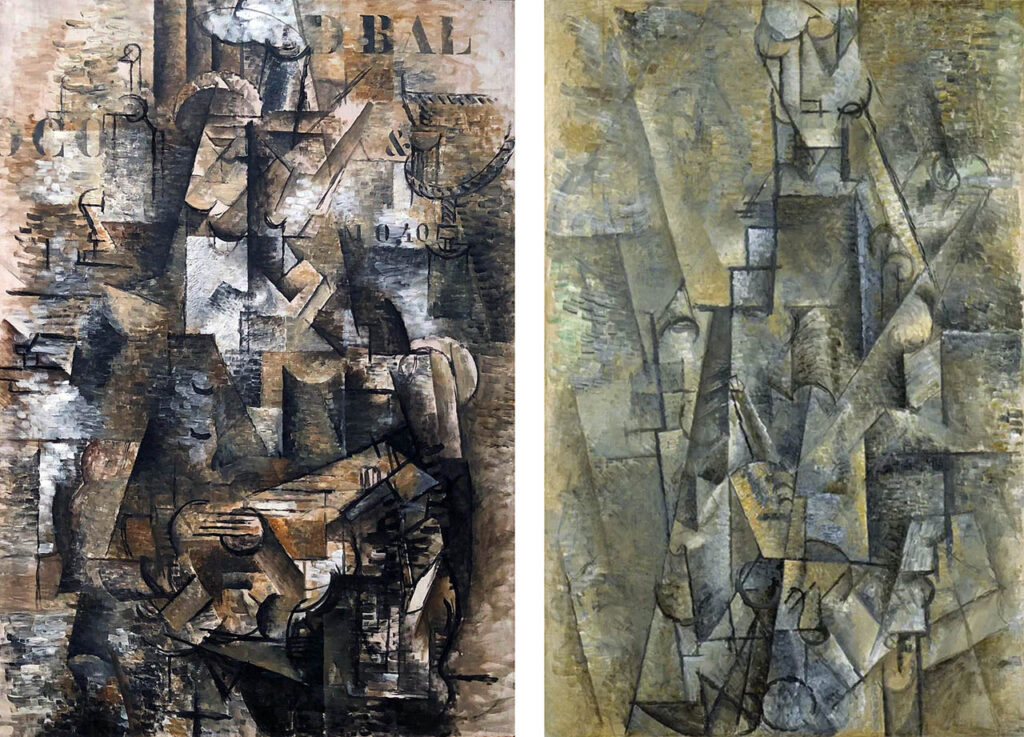

Rowe 透過比較 Pablo Picasso(1881–1973)的《持單簧管的男人》(L’Homme au Clarinette, 1911)與 Georges Braque(1882–1963)的《葡萄牙人》(Le Portugais, 1911),將透明性拆解為不同層級的空間運作方式。兩者皆屬立體派早期作品,但空間邏輯迥異,使透明不再是材料光學條件,而成為觀看方式與空間生成手段的分界(圖 6)。

Picasso 的《持單簧管的男人》仍保留中央量體。輪廓線清楚界定人物形體,量體前置於背景之上,彷彿佔據一個可退入的場域,深度仍依賴前景與背景的分離。視線從表面穿入畫幅內部,抵達後方虛空,空間以「向後推進」的方式成立。透明性因此是實體性的:物體對背景保持優先,畫面允許視線穿越,而不要求重新編碼空間。深度依靠自然主義的殘餘運作,空間仍由透視、輪廓與遮蔽建構。

Braque 的《葡萄牙人》則消解了此前提。人物形體不再被單一輪廓承載,而被分解為大量斷裂的斜線、格線與碎片化節點。視線不穿透平面,而在平面之間循環;深度不後退,而在表層展開。空間的生成依靠關係,而非厚度。畫面不再是「後方的場景」,而是「在此的結構」。透明在此成為現象性:觀看者在表層切換視點,深度由多個可能的位置構成,而不是由物體與背景的距離定義。立體派將深度抽離物質,轉交給閱讀行為本身,觀者成為空間的共同建構者,而非物體的被動目擊者。

兩種透明並非彼此排斥,而指向不同的空間生成模型。前者仍服從透視傳統,將畫面視為內向凹陷的容器;後者將畫面視為張力與節點的平面網絡。深度從「後退」變為「展開」,透明從「看穿」變為「看成」。空間作為視覺邏輯的產物,而非自然世界的模擬。

若將此方法推展至數位界面, 可以觀察到類似的分裂。當界面以擬真語法呈現,圖像如同置於深邃空間內,按鈕與卡片擁有可感知的前景位置;使用者以觀察者的角色面對物件,介面提供的是模擬的物理序列。當界面改以網格與層級驅動,視線在節點間移動,深度不再隱含於光影,而由資訊架構生成;使用者的角色轉為解讀者,操作不取決於物件「在前或在後」,而取決於其於系統中的位置。

深度於此不再與光學效應相連,而與關係的制度有關。平面具備生成深度的能力,透明成為層級與語法的副產品,而不再依附材料。UI 的空間邏輯因此脫離透視法則,轉向類似立體派的閱讀條件:前後成為可切換的狀態,背景不必後退,表面不必突出,深度由衝突、交纏與節奏構成。

介面不被觀看,而被閱讀;不呈現空間,而分配位置;不模擬世界,而建構語法。視線已不在空間中移動,而在結構上運算。

Material Design 的空間二元性

將 Rowe 的雙重透明性套入 Material Design,可看到介面空間在兩種相互牽制的向度之間運作:一方面借用深度與物體感,另一方面以組織與層次維持可讀性。

Material Design 以層次系統與光源模型的陰影創造前景物件,讓卡片、按鈕與浮動元素看似置於退入式空間,近似 Picasso《持單簧管的男人》所保留下來的中央量體。深度在此由視覺分離與輪廓的清晰度建立,元素彷彿佔據一個可後退的空間,觀者面對的是被呈現的物件,而非平面之間的結構關係。螢幕不僅承載資訊,也承載「空間的劇場性」。

然而,Material Design 的實用價值並不由陰影本身推動,而由由卡片、欄位與字體組成的層級網絡所支撐,這更接近 Braque《葡萄牙人》中平面交織的邏輯。深度不向後延展,而在視覺節點之間展開;空間由排列、分割與相互滲透構成。使用者在操作介面時不依賴後退的空間,而依賴層級排列帶出的方向性與節奏。視線不穿透畫面,而在畫面中尋找位置。

Material Design 因此同時向兩個方向延展:以物體感尋求存在的可想像性,以層級網絡確保可操作性。Rowe 在中,以 Le Corbusier(1887–1965)的《加爾歇別墅》(Villa Stein / Villa de Garches, 1927)指認現象透明性的典範(圖 7)。量體維持幾何封閉,不依靠向後退縮的透視深度;深度由立面節奏、平面切割與視線偏移構成。垂直、水平與斜向的關係構築出多軸閱讀場域,視線在層級之間滑移,而非穿透表面抵達後方場景。透明性由秩序生成,而非由材料特性提供。

Rowe 稱之為「Garches 效應」:深度在物質層面仍屬平面,卻在組織層面展開,空間能在單一量體中被多次閱讀。深度不由厚度累積,而由位置、節奏與關聯組成;視線不退入虛空,而沿著結構的座標系統移動。

Material Design 在成熟實例中達到類似效果:卡片與表面不僅漂浮於背景,也在相互關聯中構成資訊拓撲。深度在螢幕內以結構形式呈現,而非以物體占據立體空間的方式呈現。畫面不是三度空間的縮影,而是允許導航的場域;前後不由光影決定,而由語意的距離決定。

介面因而呈現兩種張力的疊置:光影召喚物質世界的殘餘感,網格則引導符號世界的閱讀。深度在此成為配置方式,而非觀察視角;空間不再取決於是否能被穿透,而取決於其是否能被組織。

後物質時代:新擬真主義與連續表面的擠壓

扁平化設計經過 Material Design 的層級語法後,介面在 2019–2020 年間轉向另一種空間構造:後擬真主義。Material Design 將螢幕理解為由獨立表面組成的集合,每個元素具有獨立的高度並漂浮於背景之上;後擬真主義改以單一連續媒介為前提,界面不再由分離的物件構成,而從基底材料中被壓鑄、隆起或凹陷。深度源自表面的形變,而不是源自物件之間的距離。

後擬真主義承襲扁平化的清晰輪廓與擬真美學的光影模型,但不再模擬實體材質,而將背景視為可塑材質,近似塑料、矽膠或可壓模的柔軟介質。視覺深度內嵌於表層本身,而非降落在背景背後的空間。螢幕因而不是承載元素的舞台,而是具有壓痕與張力的皮層。

Material Design 的組織模式依循堆疊與分離。高度差、邊界與陰影用來標示元素之間的前後位置,深度以透明度、遮擋與視覺落差運作。後擬真主義則以連續性為前提,亮部與暗部不標示高度差,而標示形體的受力方向與體量,按鈕因而不是疊加其上的物件,而是基底的凸起。

在具體語法上,左上亮部對應光的切入,右下暗部標示體積的重量,兩者共同構成浮雕式視覺觸感。可按壓性不來自投影,而來自材質表面的延展性;互動不指向空間,而指向壓痕。

後擬真主義的核心不在於光影的還原,而在於深度生成方式的改寫:深度不由物件與背景的空隙形成,而由表面形變、壓力分佈與材料彈性構成。介面從擺放元素的集合轉為可塑表面的拓撲,螢幕不僅呈現資訊,也呈現材料的假想邏輯。

理論批判:Braque 式網格的喪失

從 Rowe 的視角觀察,後擬真主義可視為對純粹表面的回返:界面不再以分離的元素構成,而被呈現為連續皮層;深度不以前後距離成立,而在表面厚度內消解。Material Design 仍保留物件導向的空間模型,將界面理解為懸浮於背景的分離量體;後擬真主義則將所有元素重新吸附回表層,使深度成為材料行為的結果,而非位置差異的推演。

與 Braque 《葡萄牙人》所呈現的淺層分割不同,後擬真主義很少提供視線的轉換軸線,也缺乏可供切換的位移關係。Braque 的網格允許位置與形體在平面中彼此滲透,深度透過層級與節奏產生;後擬真主義專注於表皮的觸覺想像,視覺流動性被限制在一張可塑膜上。介面不再導向關係,而停留於材質。

按鈕、卡片與控制元件以亮部與暗部的對置生成浮雕感,但沒有明確的結構座標系統。陰影不標示物件在 Z 軸上的相對高度,而標示表面在光下的形狀。深度不再是空間的分配邏輯,而是視覺重量的結果;觸感凌駕結構。

實務層面的問題尤為明顯。由於元素與背景共享同色基底,僅靠微弱陰影區隔,對比度常低於視覺無障礙標準(Web Content Accessibility Guidelines, WCAG),文字邊界、控件範圍與操作層級不易辨識,特別對低視力使用者不友善。問題不僅落在可讀性,也落在階層分布:界面缺乏清晰的切分邊界,資訊密度受抑制,視線無法穿梭於多層組織。

如果 Material Design 的空間模型接近建築(清晰的平面、立面與剖面,層級以結構決定),後擬真主義則近於工業設計(整體成形、一體化機殼)。前者保留層級、節點與節奏,元素能在彼此之間建立可追蹤的關係;後者將分層壓縮為單一塑形表面,使空間閱讀依賴光影而非座標。

深度於此不再被理解為可解析的前後秩序,而變成表面事件。Rowe 所關注的「多次閱讀」在此難以成立,界面無法提供穿梭於不同層位之間的智性路徑,資訊被迫在皮層內平鋪。視線僅能沿著局部高光與陰影滑動,邏輯並未展開;螢幕成為可觸的材料,而非能夠被解讀的空間。

Material Design 則仍以層級與節點建立空間,其深度來自背景與前景的相對定位,以及卡片之間的座標關係;後擬真主義則將所有元素重新壓回同一個表層,使位置關係被壓縮成觸感差異,結構退化為浮雕。前者允許視線沿層級移動,後者使視線停留在表皮上。資訊不再被分配,而被黏附。

回到 Rowe 的語境可看得更清楚。加爾歇別墅的現象透明性在於量體保持幾何封閉,深度由序列、偏移與節奏生成,觀者不依賴透視退縮,也不依賴材料通透,而在視線滑移中建構多軸空間。Material Design 在成熟實作中延續此方法,卡片與前景物件不僅浮於背景,也形成可推導的資訊拓撲,前後關係由語意決定,而非由光影的戲劇化效果決定。

後擬真主義無法達成這點,因為空間在此不具層級,只具壓痕。深度不具路徑,只具觸感。介面失去切換視點的能力,也失去建構敘事空間的可能。Material Design 在 Garches 效應的脈絡下仍能維持分層與閱讀,後擬真主義則將深度折疊為單一皮層,使空間與資訊被壓成同一張薄膜。

Material Design 將深度視為結構,後擬真主義將深度視為材料;前者延續現象透明性,後者中斷閱讀。

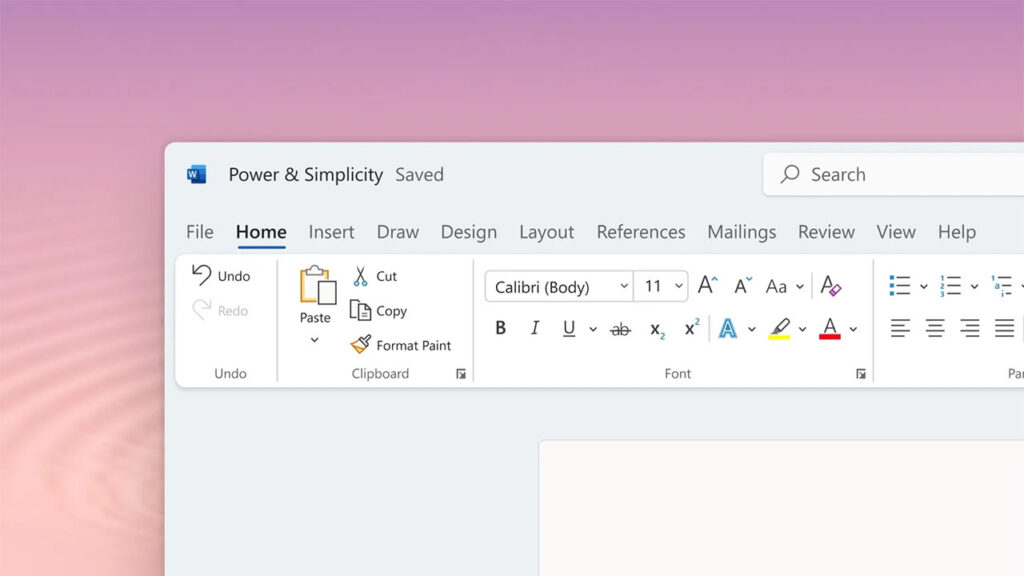

玻璃擬真與現象透明性的回歸

當後擬真美學在表面塑形上延展時,玻璃擬真(Glassmorphism)將視覺注意力重新導向透明性的表述。隨著 Apple 在 iOS 14 與 iOS 15 引入大量模糊層(圖 8),並伴隨 Microsoft Windows 11 的 Fluent Design(圖 9),半透明面板成為介面組成的核心材料。深度不再透過陰影或壓痕成立,而透過層與層之間的透視滯留生成。

玻璃擬真以背景模糊(Background Blur)建立層級。前景面板不以高度或邊界與背景分離,而以模糊將其從下層內容抽離,前景並未占據空間,而是介入背景影像的清晰度。面板的存在證據不是體量,而是遮蔽。透明不來自材料的稀薄,而來自資訊密度的削弱。

半透明處理(Translucency)進一步讓底層資訊以柔和光暈滲入上層,使深度成為視覺訊息的延遲,而非幾何距離的呈現。前景的色彩不作為物質表面,而作為光學膜片,使內容以「被濾過」的狀態存在於介面上。光線不再描述物體形體,而聚焦於層間的折射關係。

微邊框(Subtle Borders)則補足結構框架。半透明面板與背景共享色彩場,輪廓難以定義,邊界以細薄的白色反射線條標示,模仿玻璃切面的折光邊緣,並以反射而非陰影提示形式。邊界成為光學現象,而非圖形劃分;視覺秩序在此依賴光。

玻璃擬真引入的透明性與 Material Design 不可互換。Material Design 的深度源於高度差、遮擋與堆疊,透明性由空間秩序產生;玻璃擬真則以光學反應描述層級,深度依附模糊半徑,而非座標。前者提供可導覽的層次,後者建立一種介於背景與物件之間的懸浮狀態,使界面變得無法被完全定義為前景或背景,而更像光學介質。

玻璃擬真作為現象透明性

玻璃擬真可視為 Rowe / Slutzky 所述「現象透明性」在數位介面中的近似實踐。透明性不依賴實體材質的通透,而在層級之間生成;深度不由空間後退確立,而由資訊密度的延遲與清晰度差異構成。

在《透明性:實體與現象》提出的理論架構下,透明性可透過閱讀方式產生。玻璃擬真將此機制作為介面運算:背景被模糊,使脈絡得以保留但無法被精確辨識,前景因解析度優勢而浮起。視線在模糊區帶中滑行,而非穿透至背後空間;透明性成為關係的延時,而非光學開放性。

前景面板以半透明膜層與細薄反光邊界界定位置,層次以清晰與朦朧的對比成立。面板並非物件,而是濾波界面,讓背景色域滲入前景,同時建立明確的操作層級。深度由清晰度梯度維持,層與層之間互相滲透但不混淆,近似立體派畫面在單一平面內生成多軸空間的方式。

若轉譯至建築語言,Material Design 以堆疊與遮擋形成立面,而玻璃擬真則將立面轉為光學膜片,使位置依附於濃度分佈。深度不再被理解為佔據空間,而在濾除與折射之間形成橫向關係;空間從量體轉為場域。

半透明介面引發視覺對比問題。動態或雜訊背景降低文字可讀性,尤其對低視力使用者造成阻礙,設計者需透過遮罩、飽和度抑制與亮度調節維持語意清晰。透明性因而成為訊息調度,而非純粹審美。

深度轉為清晰度的分佈,透明成為資訊抵達的延遲;界面呈現的不是物體,而是層與層之間的光學關係。

介面作為光學場:Fluent Design 的空間語法

當玻璃擬真的模糊與半透明將深度作為清晰度的梯度時,Fluent Design 將「光」與「深度」提升為空間語法的核心。Fluent Design 於其設計體系中提出五個要素:光(Light)、深度(Depth)、動態(Motion)、材質(Material)與縮放(Scale)。光被賦予不僅為照亮元素,而為建立位置、導引視線、強化可操作感。深度不僅由 Z 軸或陰影決定,而成為光與材質交會的場域。

在 Fluent Design 邏輯中,「材料」不再只是表皮,而成為光場的實體 — 半透明丙烯、噪聲效果、模糊背景、反射高光皆構成介面的一部分。背景與前景不再以高度差劃分,而以光線投射與透視膠合。使用者面對的界面未是純平面,而是一個由光深、材質層與動態反應組成的複合場域。Fluent Design 設計中光揭示邊界、材質限定層級、動態延伸方向,使界面既有空間感,也具可讀可觸之感。

若以建築比喻,Material Design 將螢幕視為由物體構成的空間景;後擬真將螢幕視為可塑的膜體;而 Fluent Design 則將螢幕視為光場中的場域:光線通過材質、材質限定深度、動態改變位置。深度不再單以物體的前後排序成立,而依賴於光照強度、模糊密度、材質阻擋的變化。

此設計邏輯意味著:當使用者移動游標、滑動內容、切換視圖,光場隨之改變,材質回應,界面不僅被觀看,更被「場」所包覆。深度成為光的反射與透射的記錄,而非只是距離差。界面因此具有場感(field sense),使用者不僅操作元素,也移動於光與材質之間。

然而,此種光場邏輯在理論上提出重要議題:當透明性由物質變為光的函數,資訊層級與操作層次是否仍依舊可讀?Fluent Design 透過光場創造出凌駕於物件之上的空間語法,而該語法要求使用者將界面理解為在光與材質相互作用中的節點網絡,而非前景物件集合。界面的可讀性因此由光線變化與材質反應承擔,而非僅由輪廓、陰影或堆疊決定。

光不只是照亮形體,而限定位置;深度不只是距離,而是光線與材質的交互場域。

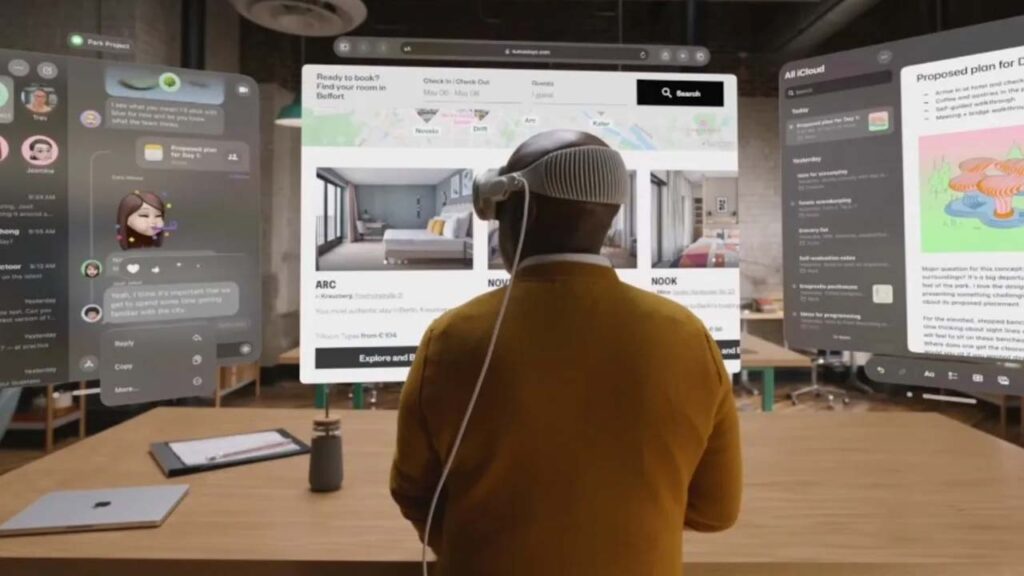

空間運算與框架的消解

從擬真美學到玻璃擬真的軌跡,在空間運算中轉為懸浮於物理場景的界面層。介面不再附著於螢幕,而在房間內以光層、半透明面板與視線追蹤形成懸浮的資訊結構。裝置的「邊框」消失,螢幕退位為環境,界面轉而成為視域內的建築。

在此,Rowe 的透明性理論被迫轉譯到三維感知領域。「實體透明性」不再指涉玻璃幕牆或 HTML 半透明層,而成為一項光學事實:使用者透過透光顯示模組與鏡片觀看數位圖層,物理世界與虛構介面同時進入視域。透明性成為觀看條件,而非視覺效果。

然而空間介面(Spatial UI)的運作核心仍沿著玻璃擬真的邏輯前進。背景空間(實際房間)被保留為模糊的視域基底,前景介面以高清晰度面板浮起,其邊界以光暈、折射與透明膜片區隔。深度不由陰影推動,而由清晰度差異、色彩密度與視差生成。資訊被拆解為可定位的「光學板塊」,如同半透明建築立面懸置於既有場景前方。

空間運算的 UI 因而近似「環境立面」(environmental façade)。裝置不構築封閉空間,而在既有空間中插入可閱讀的面層,類似 Le Corbusier 所追求的平面與量體之間的「滑移關係」。使用者視線沿著資訊層移動,而非穿透到後方的單一焦點;深度漂浮在層與層之間,而不是向遠端消失。

在物理空間中呈現 UI 帶來全新語法。視線指向(eye-tracking)成為游標,手勢劃過空氣形成動作,資訊不再是介面上的元素,而成為環境中的節點。使用者不再點擊按鈕,而在房間中選取位置。操作在空間座標上展開,介面因而具有地景性(terrain-like quality),使用者不再瀏覽頁面,而是在空間中巡遊。

若以建築史眼光審視,空間介面並非螢幕的延伸,而更接近舞台與展場設計:資訊形成立面、柱列與光牆,與現實空間共同構成複合地景。透明性失去材質意義,轉化為層級與觀看角度的產物;深度不由透視法則決定,而由視線路徑與光學濾除形成。

真實世界的現象透明性

在空間介面中,視窗呈現半透明的「玻璃」材質,背景影像被柔化與失焦,物理房間成為色域與光線的來源,而非完整的畫面。數位物件不再浮於黑色虛空(如傳統 HUD),而依附於房間的深度結構;資訊被安置在視線所處的環境中,而非置換環境。這種半透明材質對於將數位元素「落地」(grounding)具有決定性意義。當視窗完全不透明時,介面形成遮蔽,使用者被隔離於數位框架之內;若視窗完全清晰,文字會被實體房間的高頻雜訊吞噬,資訊秩序瞬間瓦解。

空間運算採用的磨砂材質生成現象透明性。深度不是由透視退縮,而由清晰度與光線密度形成。數位視窗與物理房間在視域中同時存在,但彼此保有光學邊界。房間保留作為情境,而介面成為可閱讀的層次;使用者在同一視線路徑中感知兩者的交會,而不需在二者之間做切換。透明性從材質特徵轉向觀看條件本身。

此結構與 Thomas Metzinger 在《自我隧道》(The Ego Tunnel, 2009)提出的意識模型形成映照:我們觀看世界時無法察覺表徵的介入,因為表徵已成為觀看條件。空間介面也採取相同策略,將 UI 減弱為感知的背景機制,使其不再佔據注意,而成為在場經驗的一部分。介面不試圖建構第二個世界,而在既有世界中部署資訊,使其成為一種「透明的感官」。

Apple Vision Pro 的光照處理強化此趨勢。系統即時擷取房間的光線方向、色溫與反射強度,再將這些參數套於數位物件的陰影與材質表層。陰影不再來自預設光源,而是源自實際環境,文字與面板的明暗隨使用者移動而更新(圖 10)。深度不再是模擬,而是與實體光場共同運作。Material Design 依賴程式化光源與理論海拔生成陰影,空間介面則透過感測與渲染讓光成為場景的共同媒介。介面因而不再是平面上的象徵,而是融入房間的光學事件。

若從建築語言理解,空間運算不再模擬建築,而是重新分配視空間中的「可佈置區」。數位視窗如同懸浮的立面片段,光線將其嵌入房間的節奏,使使用者的行為介於舞台、展場與街道之間。螢幕退出視野,現場成為介面;深度由光與視線構造,而非由材質厚度構造;資訊不是置於表面,而散布於環境之中。空間因數位層的加入被重新編碼,而非被取代。

介面的 Braque 式未來

UI 設計的歷史可被理解為沈浸感與組織性之間的持續擺盪。擬真美學透過皮革、木紋與光澤試圖在螢幕內重建物質世界,讓數位物件獲得可觸的暗示;扁平化設計轉向幾何與色塊,承認螢幕作為二维平面的條件,呼應包浩斯對形式與功能的分離,並拒絕材質模仿。Material Design 重新將深度帶回畫面,透過數值化海拔、光源與堆疊邏輯,構築近似建築構造的空間秩序。玻璃擬真與空間介面則將深度帶出螢幕之外,介面漂浮於房間的光場與視域內,透明性不依賴玻璃自身,而在清晰度梯度與層級分佈上生成,與 Rowe / Slutzky 所論述的現象透明性相呼應。

從螢幕內部的深度模擬轉向環境中的資訊佈置,UI 從視覺物件成長為場域。擬真美學依賴物質隱喻建構意義;扁平化設計以字體與色彩建立秩序;Material Design 構築可量測的結構層級;玻璃擬真以模糊與透光分割空間;空間介面則在視線與環境之間編排資訊。深度不再依附材質,而由視覺、光線與位置形成。操作不再面對螢幕,而在空間中定位與選取。

UI 不再僅是視覺風格,而是感知方式的建築。螢幕退至行為背後,環境成為資訊的承載場;深度在多層閱讀中生成,而非在單一觀點中顯現;介面與身體共同生成場景,而非在身體面前展演。UI 歷史因而從皮革與紙張的隱喻,推進到像素與光場的空間句法,進而延伸到實體房間的視覺語言。

理想介面的數學

Rowe 對「理想別墅」與立體派畫布的分析之所以持久,不在於形式比較,而在於它揭露了設計的根本問題:如何在結構與歧義之間維持秩序。複雜性必須被容納,卻不能被消除。

Rowe 讚賞 Braque 的《葡萄牙人》,不是因為破碎形體的戲劇性,而因為破碎之上仍存在可讀的組織。多重視域被安置在一個壓縮而穩定的平面上,背景並未退出,前景並未佔據整個畫面,形體與空間被納入一個能支撐分層閱讀的結構矩陣。畫面之所以成立,是因為它擁有一個能承受歧義的平面秩序,而非仰賴縱深的退縮。

今日最有說服力的數位介面延續了此原理。Material Design 以海拔與陰影編碼操作層級,玻璃擬真以模糊與清晰度形成層間分割,兩者都依賴結構來生成深度,而非依賴材質模仿。深度的任務不在於再現三度空間,而在於管理資訊的位置、層序與通達路徑。空間在此成為語法,而非幻象。

空間運算讓此議題以更高的維度展開。數位物件不再位於平面,而安置於房間的光場與視域中。若僅將實體物件漂浮於環境,即便立體感強烈,也只是光學陳述;深度未能成為行為的結構。現象透明性要求空間能被閱讀,並能在層級之間促成流動。物理與數位的交會必須可被測量、導航、推理,而非僅被觀看。

螢幕淡出後,組織空間的責任轉移到另一層:視線、光線、節奏與位置。數位表面成為房間中的面板,資訊散布於視距範圍,建構方式更接近建築中的平面構成與立面節奏,而非圖像介面。框架未消失,只是從邊界移動到空間。

理想介面的問題因而轉化為幾何問題:如何在多重座標中維持秩序而不壓制歧義;如何讓深度既可計算又可感知;如何在資訊之間建立能被閱讀的距離。界面成為觀察與行動的場所,空間成為能承載行為的結構。

理想介面的數學終於浮現:不是模仿世界,而是為感知構造一個可被穿越的秩序。深度成為關係,透明性成為閱讀方式,空間成為語言。

附錄:空間邏輯的演變分析

數位設計中 Z 軸的演進呈現出明確的觀念軌跡。早期擬真美學(2007–2013)採用幻覺式深度,以皮革、陰影與透視重建物質世界的觸覺線索,畫面近似 Picasso 作品中對深邃空間的設定:物件安置於可後退的視覺場,透明性依附於光學穿透而非結構層級。扁平化設計(2013–2015)將深度歸零,界面收斂於 X/Y 軸,由高飽和色塊、字體層級與平面構成,回應包浩斯對材質誠實性的主張,並拒絕自然主義的視覺幻象,使畫面壓縮為純粹平面。

Material Design(2014 至今)重新使深度得以運算化。陰影、海拔與堆疊關係成為可量測節點,前後關係以離散高度編碼,畫面生成可推理的結構層級。深度不再是物理隱喻,而是行為與語意的組織形式,呼應 Le Corbusier 在《加爾歇別墅》(Villa Stein, 1927)中透過平面關係組成深度的策略。Rowe 將此描述為現象透明性:意義產生於平面之間的節奏,而非玻璃之後的縱深。新擬真主義(2019–2021)將 Z 軸轉為雕塑式形態,按鈕從表皮表面被擠壓成凸起,光線沿著起伏而非層次滑動。前後區隔被削弱,畫面更接近工業造型,能提供觸覺幻象,卻難以承載密集資訊的層級。深度從平面語法退化為造型表層。

玻璃擬真(2020 至今)將深度轉化為光學現象。模糊、透光與色彩濾除成為空間語法,背景保留為脈絡,前景以清晰度差異浮起。深度不退入遠方,而在層級之間生成;透明性不依賴材質本體,而依賴資訊密度的延後。此邏輯與 Braque 《葡萄牙人》在單一平面上承載多重視域的方式相近:形式破碎,秩序依然成立;深度存在於關係,而非在透視軸線。

空間介面(2023 至今)將深度帶入物理座標。內容不再附著於螢幕,而在房間中以光層與位置配置。陰影、色溫與反射條件源自真實環境,數位物件與家具共享光場,深度因而成為可穿越的事件,而非視覺效果。透明性不再是表面屬性,而成為觀看條件本身。介面從螢幕表面轉移到場域內部,資訊以節點、平面與路徑布置於視域之中。

Material Design 對理論最持久的影響在於將 Z 軸形式化。陰影不再是裝飾,海拔不再是象徵,而是一種規則。當卡片從 2dp 升至 8dp,陰影擴散並柔化,光線與堆疊邏輯共同調整,畫面因而具備可推理性。Rowe 在《理想別墅的數學與其他論文集》(The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays, 1976)比較 Andrea Palladio(1508–1580)與 Le Corbusier,指出幾何秩序並不侷限於某種風格,而是構造方式本身的框架。Material Design 的網格與海拔繼承此觀念:任何視覺語彙都必須受制於結構的統一座標。

Rowe 對 Braque《葡萄牙人》的分析指出深度由兩套座標的交錯生成:斜向指向空間,直角指向平面。現代響應式網格延續此邏輯。內容隨裝置尺寸重塑,不依賴固定比例,而依賴與網格的關係。視域根據框架調整,內容根據位置重構;深度由鄰接性與節奏組成,而非由透視距離或陰影形狀組成。介面因此近似 Braque 式平面:元素不退位,只重新對齊;意義不在物體厚度,而在結構排列。

螢幕退後後,組織空間的責任移轉至光線、視線、節奏與座標。深度成為可計算的關係,透明性成為閱讀方式,空間成為語言。