當代藝術的生產方式正進入與文藝復興作坊制度及 Andy Warhol(1928–1987)的 「工廠」(Factory)同等關鍵的結構轉向。創作不再圍繞浪漫主義塑造的孤立作者,而是依賴運算量、資料庫、模型訓練、跨學科協作與企業級專案管理。創作現場更接近運行中的技術架構,而非個人意志的視覺化。

Refik Anadol 領導的 Refik Anadol Studio(RAS)與 Ian Cheng 延伸出的 Metis Suns 與 Opponent Systems,使藝術工作逐漸呈現技術實驗室與文化實驗的交疊。創作程序包含資料蒐集、模型開發、軟硬體工程與敘事設計,多重勞動在同一平台內聚合,形成足以對接大型科技生態的生產單位。

此現象與 NVIDIA、Google 等科技企業的深度合作關係密不可分。算力供應者、資料擁有者與文化生產者之間的互相依存,使藝術實踐轉化為技術展示、企業願景與文化可視性的共同裝置。作者不再位於作品中心,而位於結構邊緣,負責協調資料來源、模型選擇與倫理責任。後作者權時代的特徵並非作者消失,而是作者被重新定位在技術流程的節點。

在此環境中,可感知的美學不再依賴物質技巧,而是建立在資料規模與演算複雜度。算法崇高形成新的感知框架,感受轉向演算深度與系統規模所帶來的不可逼視性。創作呈現為技術基礎設施的連續作用,而非單點表達。

當代藝術的核心問題因此產生變化。重點不在「誰創作」,而在「何種系統生成作品」。作者不被抹除,但被大型技術結構吸納。工作室企業的興起正標記文化工業的新階段,也預示未來藝術實踐的制度性方向。

工作室企業的架構演變:從數位工匠到演算法執行長

藝術生產的物質基礎決定了其社會組織形式。在數位藝術與新媒體藝術進入「大模型」與「實時模擬」時代後,單個藝術家已無法獨立承擔創作所需的技術負載與算力成本。因此,「工作室企業」應運而生。這類實體不僅是創作的場所,更是集數據煉油廠、軟體開發公司與建築師事務所於一體的複合體。

RAS:數據的煉金術與企業化美學

RAS 於 2014 年在洛杉磯成立,發展軌跡清楚呈現「藝術家即創始人」的矽谷化模式。Anadol 取得加州大學洛杉磯分校設計媒體藝術碩士學位後,將學術研究與商業科技之間的交界視為主要行動場域。工作室並非延續傳統藝術家助手制度,而是形成跨國編制,由藝術家、建築師、資料科學家、神經科學研究員與工程師共同運作。成員來自十國,使用十四種語言,多樣性服務於全球資料來源與模型輸出格式的需求,而非純粹追求文化象徵。

Anadol 將工作室的創作方法描述為「用思維畫筆作畫」。此說法對應高度分工的技術結構。資料工程團隊負責從 NASA、MoMA 或社群平台取得資料,並完成清洗與標註。演算法團隊透過生成對抗網絡或擴散模型分析潛在空間,使資料可被視覺化。流體動力學工程師處理後端模擬,使模型生成的影像能具備 RAS 標誌性的流動質地。創作程序形成多層協作,工作室的實際運作更接近視覺特效公司。Anadol 的角色因此指向創意總監與資源統籌者,而非工匠式的直接執行者。

RAS 的技術能力依賴科技企業的深層協作。2016 年,Anadol 成為 Google「Artists + Machine Intelligence」計畫的首位駐留藝術家,取得使用張量處理單元的資格,形成以運算力為核心的贊助模式。後續與 NVIDIA 的合作更使工作室的生產規模進一步擴張。大型資料專案如《自然大型模型》(Large Nature Model, 2024)(圖 1)需要處理億級影像,在消費級設備上難以實現,NVIDIA 提供專用 GPU 作為基礎設施,而 RAS 的作品成為企業硬體性能的文化展示平臺。藝術成果與科技宣傳在此交纏,使資料雕塑同時作為詩性影像與技術能力的公共呈現。

RAS 的商業運作結構具有高度彈性,由公共藝術委託、機構展覽費用與 NFT 銷售共同形構。工作室在 Web3 的萌芽期便開始實驗鏈上發行模式,《機器夢境》(Machine Hallucinations, 2016–)系列(圖 2) NFT 隨後累積可觀的資金規模,為 RAS 持續維持大型技術團隊提供穩定來源。直接面向藏家的融資方式使 RAS 能保持財務自主,維持規模化的技術團隊,而不完全依賴畫廊體系。多軌並行的收入模式也使 RAS 具備科技企業般的成長曲線,使藝術創作與基礎設施建置形成彼此強化的循環。

Metis Suns:模擬、世界構建與軟體服務化

若將 Anadol 的工作室視為處理歷史資料的煉製場,Cheng 的實踐則更接近構建未來生態的實驗室。Cheng 具備加州大學伯克利分校認知科學背景,並曾在 Lucasfilm 的 Industrial Light & Magic 任職,技術訓練與工程實務使他的藝術語法形成系統論取向。

Cheng 於 2015 年創立 Metis Suns,長期專注於「世界化」(Worlding)的方法與教育,產出形式建立在 Unity 引擎的實時模擬架構。創作不以靜態物件為目標,而由代碼、數據結構與演算規則構成連續生成的視覺生態。

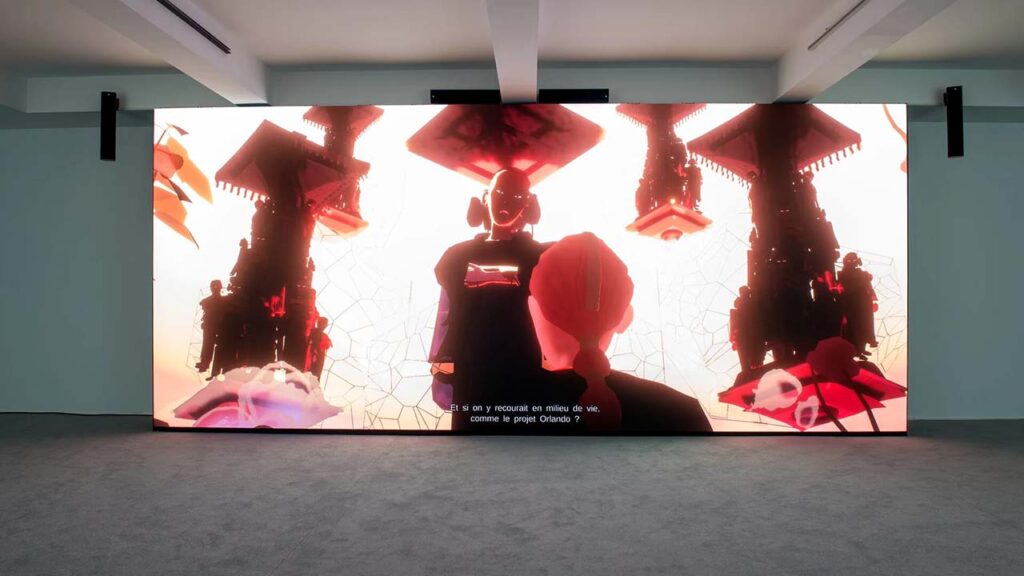

2024 年,Cheng 再度創立 Opponent Systems,致力於開發具備「動物級 AI 玩伴」能力的智能代理。此舉使藝術實踐越過展覽場域,進入科技創業的運作邏輯。Cheng 的作品《BOB:信仰之袋》(BOB: Bag of Beliefs, 2018–2019)具有自主感知與行為系統,在展覽期間會根據環境條件調整狀態(圖 3)。透過設立專門公司維護與更新這些代理,藝術品呈現為需長期維運的軟體產品。

Cheng 反覆強調「模擬」(simulation)與「動畫」(animation)的根本區別。動畫依循預先編排的指令,形成確定性的影像序列。模擬則依賴即時運算,行為軌跡由系統內部規則與外部刺激共同產生,展現不可預測性。《使者》(Emissaries, 2015–2017)三部曲展示了此方法(圖 4),AI 代理在虛擬生態中透過互動與學習形成湧現敘事。

於此框架中,工作室的角色類似園藝維護而非建築規劃。Metis Suns 團隊設定生態參數、調整驅動行為的代碼、處理影響運行穩定性的程式漏洞,並負責硬體層面的優化,使模擬能在高負載條件下保持連續性。此方式要求團隊具備遊戲開發的敏捷方法與持續整合能力,藝術生產由此與軟體工程緊密重疊。

teamLab:超技術專家的集體主義與體驗經濟

為了理解工作室企業的完整光譜,有必要將日本的 teamLab 納入比較。teamLab 將自身定位為由程序員、工程師、數學家、建築師與 CG 動畫師構成的集體,技術能力的廣度使其運作模式成為當代藝術產業中的獨特案例。

teamLab 的展示方式不依賴畫廊或美術館,而是採取高度整合的經營脈絡。東京的《無界》(teamLab Borderless, 2018–2022)(圖 5)便由團隊自行規劃、管理與維護,展覽空間與票務收入直接連動,形成自給自足的營運結構。Pace Gallery 的 Marc Glimcher 指出,teamLab 約九成收入來自票務,藝術品銷售僅占一成。此安排使藝術實踐與主題樂園的營運策略產生相似性,觀眾不再以收藏者或美術館訪客的身分參與,而以遊園者的身體經驗進入作品的影像生態。

teamLab 的內部結構表面上呈現扁平協作,實際上包含細緻的功能分工。大型作品如《花與人的森林》(Forest of Flowers and People, 2015–)(圖 6)涉及 3D 建模、光學投影、感測器整合與空間工程等多重技術層面,需要專業團隊長期協作。創作權的焦點因而轉移至品牌層級,TeamLab 作為集體指標取代了具名藝術家的角色,作者性呈現企業化與匿名性。

teamLab 的理論框架提出「高維度思維」,批評現代城市生活的扁平化壓縮了身體的感知範圍。《運動之森》(Athletics Forest, 2018–)(圖 7)向觀眾提出以攀爬與跳躍穿越三維空間的要求,使身體重新面對複雜地形、方向感與重量分布。感知並非圖像觀看,而是依附於身體與空間的交互作用。teamLab 將美術館變為身體行動的場域,使觀眾在移動中感知影像的生成與消散,從而調整影像藝術與身體經驗的關係。

作者之死與系統之生:Foucault 視角下的 AI 作者權

隨著生成式 AI 與高複雜度模擬系統進入藝術生產領域,傳統藝術史所依賴的「作者」概念面臨深層位移。Michel Foucault(1926–1984)在《作者是什麼?》(Qu’est-ce qu’un auteur?, 1969)指出,作者並非自然主體,而是知識制度為管理、分類與規訓文本而建立的功能。作者被賦予統一性、意圖性與責任的象徵位置,使作品能在制度網絡中被追蹤、歸屬與控制。

當作品的生成不再取決於個體意志,而由資料程序、模型架構與演算規則共同推動,Foucault 所描述的作者功能開始失去穩定性。生成式影像由分散的資料來源、異質算法與不可預期的機理共同構成,創作者的指令不再充當中心,而是多重運算條件中的一部分。作者功能因此不再能維持以往的統御地位,作品的歸屬與判讀也隨之進入不確定狀態。

在此情況下,「作者」不消失,而是被重新定位為流程管理者、資料調節者與倫理責任的承擔者。藝術家不再象徵作品意圖的來源,而更接近系統邊界的監護者。生成式系統的引入,使作者性由個體主體的問題轉變為結構配置的問題,作品的生成邏輯轉向演算法生態內部的差異運動。Foucault 所提出的作者功能因此不再僅用於傳統文本分析,而成為理解當代藝術技術化生產條件的重要框架。

分布式作者與黑箱中的幽靈

在傳統觀念中,作者是作品意義的最終源頭與解釋的權威。但在 RAS 或 Metis Suns 的實踐中,創作主體生成式 AI 的介入使作者性被分散到一個異質網絡:人類藝術家、負責編寫算法的工程師、累積資料的無數前人以及提供運算基礎的 GPU。作者不再位於中心,而被迫在多重行動者之間協商位置。

Anadol 頻繁以「指揮家」(conductor)比喻自身角色,將資料與算法視為管弦樂隊。此說法不僅是形象修辭,而是作者功能的策略性重編碼。表面上,他承認非人類行動者的參與,提出「機器會做夢嗎?」等語句以淡化個體意志。此舉使作者位置看似被削弱。然而,「指揮家」這一稱呼使控制權重新回到藝術家身上。聲音由樂器產生,節奏與結構的掌握則歸屬於指揮者。創作被描述為協奏,而權力仍集中在調度節奏與結構的主體。

Foucault 在《作者是什麼?》指出,作者功能具有限制性與選擇性,負責管理話語的範圍。Anadol 的話語策略正落在此框架之內。透過「機器幻覺」(Machine Hallucinations)與「機器做夢」(Machine Dreaming)等語言,他將統計運算轉化為浪漫化的活動,使演算法訓練呈現自主性與情感性。以此方式,他維護了作品的藝術光暈,使 AI 生成圖像得以在 MoMA 等制度場域中獲得審美合法性。

在《非監督》(Unsupervised, 2022)中,Anadol 使用 MoMA 館藏資料作為訓練基礎(圖 8)。作者的角色因而不再建立在「原創」的神話,而呈現再語境化的工作。資料集提供歷史,演算法展開潛在空間,藝術家調整參數以引導生成結果。創造力不再來自形象的描繪,而來自如何設定條件使資料以新的方式呈現。Foucault 所定義的作者作為「話語構建者」在此得到具體化。Anadol 執行的工作使 MoMA 的檔案在另一個生成系統中獲得新的可見性,使資料在不同語境下重新發聲。

模擬的自主性與後人類作者權

Cheng 的實踐對作者功能提出更激進的問題化。在他的模擬架構中,藝術家負責設定初始條件與行為法則,完成參數配置後轉向退場,使系統在無人介入下持續運行。創作的焦點因而從形象生成移向規則制定,作者的工作位於系統之前,而非系統之內。

在《BOB:信仰之袋》與《BOB 之後的生命》(Life After BOB, 2021–)(圖 9)中,Cheng 進入更高層級的技術場域。他引入具備神經系統的智能角色,角色能依據環境反饋重新組合行為腳本,模擬由內部衝動驅動的行動邏輯。生成過程的具體時刻由算法自行決定,不再由藝術家控制。作品呈現的場景與事件在運算當下形成,作者的意圖退到邊緣,創作權限分配給演算法代理。此現象形成可稱為後人類作者權,作品的核心不在於藝術家的決定,而在於系統自身的生成能力。

此安排與 Roland Barthes(1915–1980)在《作者之死》(La mort de l’auteur, 1967)提出的觀點形成呼應。Barthes 將意義的主導權移交給讀者,而 Cheng 的模擬環境更進一步,使觀眾能在系統內構成行動者。在 BOB 的世界中,觀眾可透過區塊鏈合約介入性格與行為參數,修改代理的偏好方向。作品因此從文本邏輯進入社會技術邏輯。作者功能不再附著於單一主體,而被拆解成多個可互動的節點:程式碼、資料、算法代理與觀眾共同構成作品的生成環境。

作品的形態轉變為社會技術系統。作品的存在條件來自代碼架構、行為模型、環境參數與真人參與的交互。Cheng 的創作因而提供作者功能的另一種位置:藝術家不再負責形式,而負責為系統建立可演化的邊界,使生成在邊界內自由展開。

teamLab 與品牌作者權

teamLab 由工程師、建築師、程式設計者與動畫製作群共同運作,創作者不再以具名個體出現,而在整合後的品牌名稱中被吸收。藝術品的署名由集體取代個體,作者權被重新安置在企業標識與技術結構上。

Foucault 在《作者是什麼?》指出,作者功能負責設定文本的合法邊界,並協助制度完成分類與管理。teamLab 的運作恰好呈現此概念的制度化形式。作品並不依賴個別創作者的意圖,而依賴 teamLab 作為品牌的穩定象徵。品牌的存在使觀眾能辨識作品的風格、形式與技術特徵,使多位創作者的勞動可被整合為一致的美學形象。

在作品規模不斷擴張的情況下,品牌作為作者有助於建立可持續管理的生產結構。例如《花與人的森林》涉及建模、傳感器整合與光學投影技術,實際製作依靠高度分工。創作者的權限分散在空間設計、程式邏輯、動畫建構與硬體配置等多個層面。作品的統一性因此不由個體保障,而由品牌體系維持。

teamLab 採用的「高維度思維」概念強化此品牌作者權。在此論述中,作品的焦點不是具名藝術家,而是 teamLab 所建立的世界觀與感知架構。品牌成為作品意義的生成中心,使觀眾透過體驗直接進入 teamLab 所設定的感知場域。《運動之森》透過身體行動與空間導航的安排,使觀眾在三維環境中完成感知轉換。作品的意義不由作者敘述,而由體驗過程本身產生。

在制度層面,品牌作者權提供了可量產、可維運、可擴張的創作邏輯。作品的可辨識性建立在品牌的持續再生產,觀眾將作品視為 teamLab 的產物,而非特定作者的表達。作者功能因此呈現集體化、去個人化與高度制度化。teamLab 使作者權由個體層級移向組織層級,使藝術生產成為企業治理與品牌管理的延伸。

文化工業的再編:巨型沉浸式作品中的順從機制

Theodor Adorno(1903–1969)與 Max Horkheimer(1895–1973)在《啟蒙辯證法》(Dialektik der Aufklärung, 1947)提出文化工業論,指出資本主義透過標準化與商品化控制文化生產,使觀眾的經驗被規訓,審美判斷被動化。文化被轉化為可計算、可複製、可交換的商品形式,開放性的思考空間被削弱,感知逐漸被引導至可預測的方向。

在 Anadol 與 teamLab 的沉浸式展演面前,此批判獲得新的急迫性。Anadol 的資料影像依賴高強度演算與視覺工程,影像以巨幅投影呈現龐大資料場的運動,觀眾被包覆在連續變形的視覺環境內。感知被集中在由演算法塑造的圖像流之中,觀看行為轉向接受演算節奏,難以保持距離,也難以干預生成。影像規模與技術震撼在無形中削弱了批判性,使觀看成為身體被動融入資料流的過程。

teamLab 的沉浸式空間呈現另一種文化工業邏輯。展館的動線、投影節奏與感知節點均由技術系統與品牌敘事精密編排。作品如《無界》透過連續影像、地面光場與感測器配置導引觀眾在場域內移動,使身體進入由品牌設計的感官序列。體驗高度可預測,具備遊樂園般的流量管理與動線邏輯。作品的成功依賴大量票務收入,而票務結構又反向強化作品的娛樂值,使感知活動逐漸被轉化為企業運營的基礎。

Adorno 與 Horkheimer 所關切的問題在此處得到更新。文化工業不再只依賴標準化內容,而是依賴沉浸的裝置、視覺工程、動線設計與資料運算。控制的力量來自技術基礎,而非直接的意識形態宣導。觀眾在 Anadol 的資料幻境與 TeamLab 的影像空間中經歷的並非自主觀看,而是被環境引導的感官操演。審美經驗被高度格式化,觀看權被讓渡給技術系統與企業品牌,批判能力難以在此環境中生成。

文化工業的邏輯因此向新的階段推進。作品被納入科技企業的基礎設施與市場機制之中,感知成為可管理的資源,觀眾成為沉浸經濟的流量單位。Adorno 與 Horkheimer 所描述的商品化已經延伸到感官治理與身體行動,藝術不再主要以形式或意義為中心,而以運算能力、場館規模與觀眾流量構成基礎。文化工業從影像生產擴張至感知建築,使藝術場域被納入新的規訓體制。

科技崇高作為景觀

Immanuel Kant(1724–1804)在《判斷力批判》(Kritik der Urteilskraft, 1790)中將「崇高」(das Erhabene)界定為感官面對巨大與無限所產生的壓力,進而迫使理性展開超越性的運動。崇高的效力在於感官的失效與理性的提昇。Mario Costa(1936–2022)與 David Nye 延續此概念,提出科技崇高,用以描述現代科技帶來的強烈感知效果,例如核爆的瞬間輻射、巨型水壩的垂直尺度、大數據的計算規模。科技所產生的感覺震動取代自然成為新的崇高來源。

Anadol 的資料影像明確操作科技崇高。巨量資料被轉化為連續翻湧的粒子流,構成高亮度視覺場。觀眾進入 Sphere 等巨大展示面時,感知被影像圍困,尺度差異造成身體渺小感,意識被迫追隨演算節奏。巨大運算的力量成為視覺壓力的來源,使觀眾進入敬畏狀態。科技崇高的效力因此被轉化為表演性的影像裝置,演算法成為能量來源,工程結構成為感知的邊界。

Adorno 與 Horkheimer 在《啟蒙辯證法》指出,資本主義以文化工業的方式製造可控制的感官震盪,這些震盪看似宏大,實際上使觀眾陷入被動。崇高的發生不再指向理性的自由,而指向被管理的情緒。感知的壓倒性效果不再引導批判,而導向順從。此處的崇高是虛假的,是以技術力量取代自然力量的操演,使觀眾誤以為自己面對不可掌握的規模,而實際上被納入可計算的視覺機制。

資料影像的力量因此轉移向審美化的程序。Anadol 將資料從原本的語境中抽離,包括監控資料、氣候資料與文化機構的檔案資料,將其處理為無內容負荷的視覺素材。資料的歷史性、倫理性與政治性被減弱,留下高速運動的粒子、連續變化的色彩與光場。資料在此不再承載關係,而成為視覺愉悅的來源。審美化使資料的結構性不平等與控制性被隱蔽,資料生產者與資料治理者的權力位置被遮蔽。

科技崇高因資料的審美化而進入另一層制度化。影像規模被放大,政治含義被削弱,感知活動被引導向愉悅與敬畏。資料的暴力性與監控性被柔化,資料在影像中呈現為抽象色彩與波動。Adorno 的批判在此獲得延伸:科技崇高不再是自然壓力的延續,而是文化工業對資料世界的再製與展示。巨型資料影像不促進自由,而促進被動。觀眾在此面對的不是自然的無限,而是企業控制的可計算圖像。崇高的表面之下,是算法治理與感知管理的深層框架。

熔岩燈與螢幕保護程式:平滑性的批判

Ben Davis 將 Anadol 的《非監督》譏諷為「非常智能的熔岩燈」(an extremely intelligent lava lamp)。Jerry Saltz 進一步稱它為「五十萬美元的螢幕保護程式」。這些尖銳評語指向文化工業的根本結構:平滑性與非對抗性。影像越是連續、柔和與安全,作品越容易被納入娛樂邏輯,使感知經驗從批判轉向被動。

Adorno 與 Horkheimer 在《啟蒙辯證法》指出,文化工業以無摩擦的愉悅維持大眾的順從,使觀眾在舒適的感官流動中失去反思能力。熔岩燈與螢幕保護程式的比喻正揭示此結構。影像以流動的節奏包覆感知,觀眾被吸引進入視覺舒緩的狀態,觀看行為逐漸脫離批判性。影像不對抗、不挑釁、不迫使觀眾思考,而是以柔和的變化維持注意力,使觀看成為環境的一部分。

熔岩燈式的影像語法鼓勵被動的視覺接收。色彩在層層堆疊與連續變形中創造沉浸感,觀眾的視線被流動節奏牽引,使觀看向安撫性靠攏,而非向反思性靠攏。現代主義曾以形式的困難度迫使觀眾面對不可迴避的問題,而資料奇觀則以柔性節奏消解問題,使影像成為空間中的安靜裝置。平滑性不僅是一種形式風格,更是政治結構,使觀看不再具對抗力。

Adorno 認為,文化工業以表面的差異掩蓋標準化,使作品看起來具有個性,實際上遵循相同的結構。在資料影像中,資料來源的差異(氣候、海洋、館藏)在演算法層級被壓平。解算模式、視覺節奏與色彩語法呈現高度一致,使作品帶有高度可辨識的工業風格。資料的異質性被轉化為視覺形式的同質性。不同數據集在呈現上趨於收斂,而呈現的差異僅作為裝飾性標記。

此ㄧ標準化符合財團、美術館與科技企業的需求。作品需具備壯觀、透明、易於接受的形象,不得過度複雜,也不得提出政治質問。平滑性使作品被歸納為安全的公共藝術,使大型開發案、科技品牌與博物館能用最小風險取得最大視覺效益。資料被轉化為可管理的感官表層,政治性被削弱,技術決策被美化,批判性被排除。

平滑性因而成為新媒體時代的治理技術。影像以柔和變化引導注意力,使技術過程、資料脈絡與權力結構退到背景。作品被納入感官治理的體系,觀眾成為影像節奏的追隨者,而不再是問題的提出者。《非監督》的批判張力因此被壓縮在光影變化之內,技術複雜度被轉化為視覺愉悅,使作品更接近感官裝置,而非思想事件。

認知資本主義與新自由主義的主體

Cheng 的模擬世界以高密度的不穩定性構成,呈現焦慮、突變與系統崩潰的行為鏈,使觀眾必須投入長時間的注意力去理解其內在運算邏輯。此設定明確拒絕平滑性,使觀看進入艱難地形。觀眾面對不可預測的行為模式與不連續的事件生成,而非被動沉浸於柔性流動。然而,即便如此,Cheng 的實踐仍被認知資本主義的深層結構所吸納。

Cheng 鼓勵藏家透過區塊鏈技術調整《信仰之袋》的性格參數,使其行為偏好能在合約中被記錄與修改。此安排使作品的參與邏輯與資產管理接軌,使世界構建轉變為治理練習。觀眾不再處於審美沉思的位置,而被塑造成管理者,在參數調整中行使控制與決策。新自由主義主體因此滲入藝術體驗,使作品的行為生態成為策略操作的場域。審美活動由此與計算、預測與投資模型的心態結合,使藝術被重新配置為以管理能力為核心的遊戲。

此現象反映認知資本主義的轉向。Franco “Bifo” Berardi 認為,當代資本依賴心智活動、關注分配與符號處理。Cheng 的系統將注意力重新導向策略性決策,使藏家與觀眾成為資源管理者,而非意義的探索者。主體被訓練為投資式的行動者,藝術接近金融化的介面,行為參數形成新的資本場域。

teamLab 的展覽構架提供另一方向的主體生產。展場的動線、光場與影像節奏將觀眾導向拍攝與上傳,使身體行為成為社群平台的資料來源。觀眾在移動中完成記錄,影像立即被轉化為可交換的社會資本。體驗的價值因此不再由感知或思考決定,而由貼文的曝光度與算法推薦的強度定義。體驗成為可擷取與可計量的結果,作品的影響力以流量表現。觀眾進入展場時便成為勞動者,無償提供內容,為展覽製造持續擴散的力量。

此現象呼應 Guy Debord(1931–1994)在《奇觀社會》(La société du spectacle, 1967)的論點。奇觀以影像佔據社會關係,使經驗被表象替代。teamLab 的展場提供影像生產的機制,使觀眾的存在被轉化為資料,奇觀不再建立在觀看本身,而建立在傳播的速度與廣度。每一次上傳都是奇觀的再生。作品的生命藉由觀眾的行動被延伸,而觀眾的行動又被平台的算法強化,使體驗成為資本主義的循環節點。

在 Cheng 的世界中,主體被引導成為管理者;在 teamLab 的環境中,主體被動員成為傳播者。兩者共同參與新自由主義主體的生產,使觀眾在不同系統中承擔知識、情緒與傳播勞動。藝術不再單純呈現感知經驗,而成為心智勞動的延伸,使注意力、管理能力與社交能量均被吸收進產業循環。認知資本主義不僅介入影像,也介入觀看方式,使感知、行為與平台經濟彼此嵌合,使藝術成為主體生產的工具。

法律戰場與數據圈地:Andersen v. Stability AI 的啟示

工作室企業的快速擴張依賴一項關鍵前提:資料可被視為免費的原材料。無論來自網路、博物館、平台或使用者行為,資料被默默置於可任意採集、抽取與再利用的位置,使演算法藝術得以以低成本維持高強度的生產模式。然而,資料的可得性向來依靠未被質疑的假設,而 Andersen v. Stability AI 等集體訴訟正在瓦解此結構。法律戰的範圍不僅限於版權,而是涉及資料作為生產基礎的合法性。

法律爭議對工作室企業的衝擊更為直接。作品規模依賴大量資料,模型表現依賴資料多樣性。訴訟若限制資料的使用方式,工作室企業將必須重新設計資料流程,調整來源、簽訂合約或自行生成訓練資料。資料被法律化後,成本增加,生產節奏放緩,技術的政治性無法再被視覺效果所掩蓋。資料的合法性成為作品能否成立的前提,使藝術與法規連動,形成新的結構性門檻。

工作室企業的未來因此取決於資料治理的走向。資料不再是免費的原材料,而成為具政治與法規重量的基礎設施,使演算法藝術必須面對新的現實:創作不再只依賴技術與想像,而依賴資料的權利結構。Andersen v. Stability AI 的訴訟使這一點變得清晰,使資料在藝術生產中的位置被重新定義,使工作室企業的模式必須調整,使資料倫理與法律成為當代藝術生產不可迴避的議題。

案件核心與法理爭議

2023 年,Sarah Andersen、Kelly McKernan 和 Karla Ortiz 代表廣大藝術家起訴 Stability AI、Midjourney 和Andersen v. Stability AI 的訴訟同時針對 Stability AI、Midjourney 與 DeviantArt,主張它們在未經授權的情況下使用數十億張受版權保護的圖像作為模型訓練材料。案件的進展成為判定 AI 模型資料合法性的關鍵指標,使「資料作為原材料」的假設遭到制度正面的檢視。

法官 William Orrick 的裁決為整個產業建立明確的風向。法官拒絕被告關於直接侵權的撤訴聲請,使原告能繼續追究 Stability AI 在模型訓練過程中複製圖像的行為。模型訓練依賴大量資料的複製與處理,此行為若被認定為侵權,將影響所有基於大型公開資料集的模型。資料的可用性將不再依賴技術能力,而必須符合版權法的要求。模型的基礎結構因此面臨法律審視,使資料不再是自然存在的資源,而成為權利與義務的交匯點。

此裁決直指現今 AI 開發的核心問題。模型必須閱讀資料,也必須複製資料,此行為使訓練階段與版權法直接摩擦。案件展示出資料複製的不可迴避性,使訓練機制在根本層面與法律結構產生衝突。

法官對「所有 AI 輸出構成衍生作品」的主張表示保留。原告必須證明特定輸出與原告作品存在實質性相似,使案件回到傳統版權法的比對框架。AI 公司得以在輸出的層面獲得緩衝,只要輸出具有轉化性,便不會被認定侵害原作品。生成影像的流動性與隨機性因此被視為法律上的優勢,使輸出能以多變與不確定性避開直接侵權責任。

此裁決使模型輸出與訓練資料之間的連結變得模糊。輸出可以不涉侵權,但訓練過程若被認定為複製,則本質上仍落入侵權的風險。模型的合法性因此分裂成兩個層次:資料複製的合法性與輸出的合法性。

原告指控被告移除作品中的版權管理資訊,違反《數位千禧年版權法》(Digital Millennium Copyright Act, 1998)第 1202(b) 條。然而,法官駁回此項主張,理由是原告無法證明被告在輸出階段有意處理或隱藏版權管理資訊。同時,AI 輸出通常不含原始作品的元數據,此事實使責任歸屬更為複雜。

此段裁決揭露法律在面對黑箱技術時的侷限。模型無法以人類可讀方式呈現其內部處理流程,資料的移除、轉化與嵌入往往在不可驗證的運算過程中進行,使現行法律難以對應此種不透明架構。法律制度的語言與技術實作之間出現延遲,使責任認定被迫依賴模型外部的可見痕跡,而無法深入演算法的內部運作。

美國版權局的「人類作者」門檻

工作室企業不僅面臨資料來源被控侵權的風險,同時面臨相反方向的法律真空:無法維權。美國版權局(United States Copyright Office, USCO)在《曙光的扎雅》(Zarya of the Dawn, 2022)案件中裁定,由 Midjourney 生成的圖像不具備人類作者身份。圖像因缺乏人類的創作行為而不受著作權保護,無法獲得法定作品地位。

此裁定直接動搖工作室企業的運作根基。若 RAS 或 teamLab 的視覺輸出被認定為純粹由模型生成,則法律上可能落入公共領域,使影像成為任何人皆可複製、散布與再利用的材料。作品的市場價值與收藏價值因此受到威脅。作品的法律地位被放置在兩難位置:使用資料可能構成侵權,而輸出內容又可能毫無保護,使作品無法獲得專有權。

因無法確保視覺輸出受到保護,工作室企業被迫調整著作權策略,使焦點從「圖像所有權」移向「系統所有權」。Anadol 強調對演算法參數的微調與資料來源的選擇,將作品的創作性定位在方法、流程與架構,而非最終影像。創作的核心不在圖像,而在資料的組織與模型行為的引導方式。參數、流程與資料組合因此成為新的創作證據,用以補足人類創作性。

Cheng 則強調代碼架構、行為法則與世界觀設定的創作者身份。他的作品依賴具體的系統設計,使代碼成為具著作性質的文本。作品的生成性因此被重新定位於系統層次,代碼與規則成為可受保護的創意輸出。

teamLab 的生產模式則使作品以大型整合系統的形式出現,保護重點轉向工程流程、光場架構、感測器配置與整體空間設計。視覺輸出若無法受保護,系統本身成為權利主體,使作品依賴專有技術與品牌治理維持市場優勢。

著作權的重心正在向演算法與基礎架構移動。作品的可保護性不再由視覺表現決定,而由生成邏輯、資料處理流程與代碼庫決定。未來的爭議焦點可能不再停留於「影像是否侵權」,而會轉向「系統的哪部分具備人類創作性」。著作權法的核心問題因此從圖像解析度轉向系統構成,使創作的法律戰場與技術發展緊密連動。

視覺輸出成為可複製的表層,而系統成為真正的創作核心。法律環境迫使工作室企業重新思考何謂「作品」,使創作的概念自此不再局限於可見影像,而指向生成過程本身的架構。

數據策略的轉向:「清潔數據」作為護城河

資料的合法性正在成為藝術工作室企業的結構性問題,使數據來源的管理不再是技術細節,而是企業治理的核心。Anadol 比多數生成式 AI 企業更早意識到資料風險,因而選擇在資料層面建立制度防禦機制,使作品的基礎從潛在侵權的網路資料轉向可驗證、可追溯的授權來源。

Anadol 的《自然大型模型》以史密森尼學會、倫敦自然歷史博物館與國家地理等機構的科學資料為基礎。此策略使資料不再依賴網路抓取,而依賴具法律基礎的合作,形成可證明的資料譜系。資料的來源因而具備透明性,使訓練流程能在法律與倫理層面維持完整性。資料被轉化為具合法性、具可追溯性的資產,而非模糊來源的網路影像。

此策略同時建立道德論述,使作品能以資料倫理為基礎進入機構場域。博物館與科技企業更容易接受其展品,因資料不僅安全,也具有知識性與教育性,使作品在制度層面具備更強的正當性。

Anadol 計畫在洛杉磯建立 Dataland,將其定位為全球首座以 AI 藝術為焦點的博物館。Dataland 並非單純展示場,而被設計為資料的儲存庫、生成庫與研究中心,使資料所有權不再依賴外部供應。資料成為可管理、可授權、可交易的資源,使工作室能確保資料的完整性與合法性。

Dataland 的核心功能包括:

- 資料存取管理,使資料歸屬明確

- 資料清洗與處理,使資料具備科學性與可靠性

- 資料展示,使資料成為文化資本與審美資產

- 資料授權,使資料可成為合作與商業模式的一部分

資料不再只是訓練模型的材料,而成為企業運營的基礎。資料被視為基礎設施,與建築、硬體與雲端平台相並列,使藝術生產轉向對資料品質與資料主權的管理。

資料的合法性問題使工作室企業的競爭結構改變。工作室不再只以技術能力作為核心,而以資料資產的安全性與完整性作為護城河。資料若不可取得,模型的規模便無法擴張,使技術競爭退到第二層。資料若具備法律風險,企業便無法建立長期模型,使作品難以在公共領域流通。

Anadol 因此建立資料主權,使作品的基礎與法律環境同步調整。依賴網路抓取資料的企業面臨訴訟風險,而擁有資料所有權的工作室則進入制度優勢,使創作不再由演算能力決定,而由資料的合法性與稀缺性決定。資料的管理能力因此成為新的創作能力,使藝術從技術競爭轉向資源競爭,使工作室企業進入資料治理的時代。

後人類工作室的未來

從 Anadol 的資料崇高,到 Cheng 的無限模擬,再到 teamLab 的體驗工廠,藝術家在二十一世紀徹底脫離「孤獨創作者」的身位。他們運作如企業創始人,管理跨學科團隊,調度資料存取、算力基礎設施與技術合作網絡,使作品的生成更接近大型社會技術系統的運作。此轉型由運算規模、資本密度與法律環境共同形塑,使藝術生產走向制度化與基礎設施化。

作為系統架構師的藝術家

Foucault 在《作者是什麼?》指出,作者功能是制度性的裝置,用來界定文本的邊界、意圖與責任。當代工作室企業的興起,使此功能從物理創作轉向系統架構。資料來源的取得、模型參數的配置、行為法則的設定與企業品牌的治理,構成新的作者性。創作行為由可見的形式生產轉向不可見的系統決策,使作者成為控制資料流與演算法節奏的架構師。

藝術家的角色因此不再依附於美學技巧,而依附於制度選擇與技術編排。他們建構的不是單一作品,而是一整套能運行、更新、擴展的生成環境,使作品的可視部分只是系統實現的瞬時截面。作者功能在此被升格為高度抽象的治理權,使「創意」與「控制」在資料與代碼層面交纏。

崇高的政治經濟學

Adorno 對文化工業的批判在此獲得新的延伸。工作室企業以高密度運算構成的科技崇高吸引觀眾,使注意力被光場包覆,情緒被粒子與色彩消融。觀眾在視覺漩渦中被引導遠離資料治理、能源消耗與平台政治,使作品成為科技象徵資本的展示窗口。科技企業藉此將運算基礎設施包裝為夢幻景象,使觀眾難以察覺背後的資料集中與環境代價。

然而,Cheng 的模擬實驗展示另一條道路。其作品以不穩定的系統與不確定的行為鏈挑戰視覺的麻醉性,使觀看行為轉向思考、適應與警覺。觀眾不再置身夢境,而被迫面對複雜性本身,使模擬成為理解混沌世界的工具。此方向顯示科技崇高並非必然通往麻醉,而可作為感知訓練,使人類學習與不確定性共存。

法律邊界與未來脈絡

Andersen v. Stability AI 的裁決走向將決定資料時代的文化邊界。若法院限制大規模資料抓取,具有清潔資料來源的工作室企業將獲得制度優勢,而依賴公共資料與開源模型的創作者則可能被排除於合法生產之外。資料因此成為創作的門票,使法律不再是被動的外部環境,而成為藝術分配權力的重要機制。

資料資產的集中將使大型工作室企業形成新的階層結構。資料的所有權、模型的規模、算力的取得與品牌的資本力量形成一套新的封建秩序,使藝術生產從開放網路轉向權限化平台,使創作自由依賴制度認可。後人類工作室的未來因此不再只是技術問題,而是資料主權、法律框架與市場集中度的共同結構。

後人類工作室的形態

綜觀上述變動,當代工作室企業呈現出認知資本主義的高度結晶。此體制能製造夢境,也能吸收資料;能引導技術未來,也能重述舊秩序。創作的核心不再依附 Walter Benjamin(1892–1940)所描述的「靈光」(Aura),而由資料純度、算力規模與法律邊界共同決定。藝術在此成為資料治理、演算法設計與制度工程的交匯場,使創作不再是身體的行為,而是系統的構造。

後人類工作室因而成為新的文化模型,使藝術從單一物件的生產轉向行為環境的建構,使創作者的身份在資料、代碼與制度的層次上重新組裝。在這個由演算法生成的時代,創作的本體不再位於形式之中,而位於系統能夠生成形式的能力之中,使藝術的未來被重新書寫為基礎設施的未來。