在二十一世紀的第三個十年,全球文化景觀出現了深刻的「沉浸式轉向」(Immersive Turn)。美術館的白盒子、城市廣場、商業複合體的黑盒子,都被影像重新佔領。影像不再只是被觀看的對象,而是構成包裹感官、重塑空間的環境力量。若僅將「沉浸式藝術」理解為美學的更新或技術演進的延伸,便會忽略其後方正在推動的政治經濟結構。

當前最具能見度的沉浸式美學模型——Refik Anadol 的資料流體、teamLab 的互動光影、Olafur Eliasson 的現象學裝置——並不形成同一風格序列,而是散佈於晚期資本主義的不同層級,構成三座各自運轉的「權力機器」(Power Machines)。它們透過光線、影像、空間與感測介面建構了不同的統治語法:Anadol 將資料治理轉化為可供崇拜的視覺形式,使雲端運算成為近乎宗教性的美學經驗;teamLab 以技術模組和跨平台複製推動互動娛樂的產業化,將注意力變成流程化的商品;Eliasson 透過現象學的物質場域重建感知倫理,使觀看回到身體與環境的直接關係。三者在文化場域中並置,形成資本、注意力與公共性之間的張力構圖,勾勒出當代感知政治的分布式權力地形。

Refik Anadol——資料奇觀、雲端美學與審美治理

Anadol 的藝術實踐揭示了當代數位美學的極端形式。大數據被轉化為視覺的物質,機器學習演算法以近乎本體論的方式介入影像生成,建築尺度則成為運算力量的物理容器。觀眾面對的不是傳統意義的「影像」,而是一座由資料、光線與演算邏輯構成的能量場。流動的粒子、閃爍的光譜、無盡的形變軌跡往往被理解為技術進步的自然結果,彷彿只要擁抱創新,便能獲得新的美學視野。然而這些表層魅惑背後,隱藏著當代文化政治最核心的工程。

雲端基礎設施的快速擴張、專有資料集的集中化、企業級 GPU 的壟斷式運作,共同構成了新形式的治理邏輯。Anadol 的作品正位於這個治理網絡的交叉口。大型資料牆不僅是美學的事件,也是雲端計算能力的舞台;深度學習模型不僅生成視覺,更生成權力。這些作品以柔順的視覺語言包裹了巨量能源消耗、資料清洗流程、技術專有權與產業集中化,形成以感官吸引力為外衣的治理體制。觀眾在影像前驚嘆,而影像在其背後強化了雲端系統的正當性。

Walter Benjamin(1892–1940)在《機械複製時代的藝術作品》(Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, 1936) 指出,技術條件會重塑感知結構並改變藝術在社會中的位置。在 Anadol 的時代,這項命題迎來新的折射:雲端運算與資料科學取代攝影與電影,成為感知重組的新引擎。美學不再是形式,而是演算過程的可視化;作品不再依存於創作者,而是依存於算力、資料權、平台基礎建設。由此出現的是被資料驅動的美學治理模式,在柔滑流動的影像表面底下運行著高度集中的技術權力。

這正是 Anadol 的作品最值得被嚴格檢視的地方。它們以「未來」之名呈現技術的超感官式壯麗,同時也在文化場域中鞏固雲端資本主義的象徵權力。當影像愈趨壯觀,背後的產業結構愈難被看見;當演算美學愈顯無重力,運算資源的巨大物質成本愈被掩藏。這些作品是視覺事件,也是權力事件;是美學創造,也是治理技術的自然化。為了理解這種雙重結構,批判不能停留於視覺層面,而必須深入資料、能源、演算與制度的基礎。

資料的政治化與去政治化:雲端時代的景觀再製

Anadol 的作品長久以來被讚頌為資料視覺化的典範,彷彿只要透過足夠的算力與演算模型,隱匿在資料庫深處的生命即可獲得光線與形狀。然而,資料的「顯現」往往依附於更深層的遮蔽。所謂資料並非原本就存在於自然界的實體,它是經過感測器的選擇、資料管線的清洗、分類器的偏好、以及平台協議的限制後,被提取與格式化的結果。每一筆資料都帶著權力的指紋,每一項資料來源都牽動著技術治理的方式。Shoshana Zuboff 在《監控資本主義時代》(The Age of Surveillance Capitalism, 2019)指出,資料體系的擴張往往建立在不對等的同意機制與不可視的追蹤技術之上。資料可被轉化為資本,因為資料攫取過程本身存在暴力。

Anadol 的美學語言將這些暴力消融於視覺魅惑之中。NASA 的氣象資料被轉化為色彩漩渦(圖 1),風景攝影、季節變化資料庫與生態影像檔案被折疊為柔軟的視覺紋理(圖 2),記憶喚起實驗中的 EEG 腦波訊號則被塑形成流動的光之河流。資料的物質性、重量、風險、偏差、倫理負載,在劇場般的投影環境中被稀釋至近乎不可辨識。觀眾所面對的並非資料,而是經過演算法重塑後的感性皮膜。資料的強制性被柔光抹平,資料的偏見被粒子漂浮所覆蓋,資料的冷酷被敘事化為「機器的感受」。當演算法被描繪為「做夢」或「產生幻覺」(hallucinations),數學模型被賦予心理狀態,監控架構則被轉譯為詩意寓言。這種修辭策略模糊了運算過程與生命過程的界線,使原本用於預測、分類、監控與決策的模型被視為具有自主創造力的存在,進而讓資料運算的權力結構消失在光影美感中。

倫理議題在此被推向某種懸浮狀態。以《融化的記憶》(Melting Memories, 2017–2018)(圖 3)為例,觀眾注視的是腦波化為光的波幅,而非神經退化疾病帶來的身體苦痛,也非資料蒐集與研究方法中的倫理審查。資料來源的脆弱性被轉化為藝術性的素材,如同礦物被熔煉後失去其地質痕跡。資料成為美的觸媒,技術成為抒情手段,監控邏輯則在無聲的感染力中獲得正當性。觀眾以為自己在觀看生命的內在節律,實際上正在觀看演算法所譯製的編碼殘響。科技企業也因為這種美學轉譯而獲得新的文化面貌,被包裝成具有情感深度與人文敏感度的創造者。資料政治因此在柔光中被重寫為文化願景,技術權力則披上了慈善與啟蒙的外衣。

此現象揭示了極具影響力的審美治理模式:資料的權力通過美感得以完成再分配。當資料變得可被凝視,它也變得更容易被接受;當資料被轉化為光的語法,治理就隱藏在光影之後。正因如此,Anadol 的作品不僅重塑資料的形象,也重塑資料的意義,使監控資本主義的運作方式以優雅的形式進入公共文化。美感因此成為治理的語言,資料的暴力則在如霧般的視覺敘事中悄然退場。

注意力的俘獲:Crary 與 Anadol 的神經政治交會

Jonathan Crary 在《24/7:晚期資本主義與睡眠的終結》(24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep, 2013)描繪了一個持續運作的資本主義世界,那裡的觀看者不再是主體,而逐漸變成可被編排、可被測量、可被調控的神經系統。Anadol 的大型資料雕塑正是在這個視野中運作。當影像佔據整面立面、包圍整個展演空間時,感知的節奏被強制同步到伺服器與 GPU 的脈動。人類原有的注意力調節機制,被迫服從於資料流的強度,而非由個體自主決定觀看的速度與深度。

作品的訊息密度讓傳統的解讀模式失效。視覺場域被大量粒子與高頻色彩梯度所填滿,觀者難以分辨圖像的邊界,也無法切換焦距。這並非偶然,而是建構在神經層級的策略:影像透過持續變換方向、速度與密度,牢牢佔據眼球運動的主動權。視網膜成為資料湧流的接收端,而不是理解的入口。觀者的姿態逐漸從思考者滑向承受者。心智在大規模輸入下出現短暫的「認知空窗」,身體只剩下被包覆於資料之中的懸停。

在這個懸停狀態中,Deleuze 的「情動」(Affect)概念呈現出奇異的變形。原本與身體的力量交換相關的微觀能量,在此被壓縮為純粹的強度閃爍;原本具有生命質地的波動,被轉寫為 GPU 運算的頻率輸出。觀眾所體驗的不是情感的共鳴,而是由算力直接施加在神經系統上的強度。情動變成了機器的副產品,從生命的交換轉變為雲端伺服器的熱能節奏。新的「崇高感」由此生成,它不再以自然或宇宙為主題,而以資料的無邊界性為效應。資料的深度與無限生成性構成新的不可企及,觀者在此不由自主地放棄主導感,接受自身的有限。

Anadol 的「資料崇高」正在塑造新的感知政治。面對巨大資料流所產生的敬畏感,批判的可能性被減弱。人類的渺小不再來自高山與星辰,而來自演算法的計算規模與速度。觀者感受到的驚嘆,使得技術不再被質疑,而被視為自然秩序的一部分。作品所建立的,不僅是視覺上的壯觀,而是情動的重新編碼系統,使得技術權力能以美感的方式進入神經層級的治理。

象徵資本的轉移:科技企業的文化化妝術

Pierre Bourdieu(1930–2002)在《區隔》(La Distinction, 1979)所提出的場域理論,使我們得以理解 Anadol 的崛起不是孤立事件,而是文化生產邏輯與科技資本深度融合後的制度性結果。Anadol 的藝術職能被重新定位,從創作者轉化為科技產業進入文化場域的「界面」。他並非單純地在藝術中使用技術,而是讓技術本身藉由他的作品獲得文化合法性。

此一過程構成了雙層的象徵資本轉換。大型科技企業在資料開採、監控基礎設施與能源消耗上承受巨大社會壓力,它們需要新的話語將技術從治理與剝奪的角色轉化為溫和、創造性的力量。藝術成為理想的洗白管道。當伺服器的運算功率能「生成夢境」、當資料中心能「孕育美」,技術權力獲得全新的敘事修辭,從監控裝置轉化為文化支援者,從治理社會的基礎設施變成藝術創新的源頭。

與此同時,Anadol 透過與這些企業的深度合作獲得了另一種象徵資本。數據存取權、雲端算力、企業級演算法與導師式支持,讓他在藝術場域中佔據幾乎無可挑戰的位置。傳統藝術場域的判準(形式、語境、批判性)因為無法觸及技術堆疊而失效,評論機制因此被架空。Anadol 的權力並非來自藝術史脈絡,而是來自雲端基礎設施與平台資本主義的支撐。他以「科技前沿的代言人」身分進入美術館,將技術霸權以美感與創新名義重新包裝。

於此配置中,場域的結構被重新排列。藝術館不再是象徵資本的最終裁判,而是成為技術產業敘事的延伸;藝術家不再是批判者,而是技術的展示窗口;觀眾則被引導去崇拜算力、崇拜資料、崇拜企業級的創新神話。Bourdieu 所揭示的象徵權力在此呈現新的形態:文化場域被吸納進科技天命論的宏大敘事,藝術成為科技資本自然化自身的語言。

這也是 Anadol 為何能夠如此快速地在全球文化空間佔據中心位置。他的作品並不僅是美感體驗,而是整個科技產業的話語裝置。透過他,技術獲得靈光(Aura),而藝術則獲得權力。

Deleuze:生成為資料的形上學結構

從 Gilles Deleuze(1925–1995)的「生成」概念出發,Anadol 的裝置揭露了當代技術文化中的深層本體論偏移。Deleuze 在《差異與重複》(Différence et Répétition, 1968)與《千高原》(Mille Plateaux, 1980,與 Félix Guattari 合著)中指出,生成並非事物變形的表面現象,而是生命在強度場內的展開,是差異自身的運動,是突破形式、邁向未知的能動變化。然而在 Anadol 的資料場域裡,生成已經遭遇徹底的重寫。它不再指向生命能量的開展,而是退縮為資料之間的向量差異與模型插值所產生的可視化結果。

Anadol 的美學由此形成了「生成為資料」(Becoming-data)的形上學結構。生成被重置為資料的排列與轉換,差異的發生以統計分布與演算法收斂來規定。觀眾面前湧動的粒子與光流不是能量交換的痕跡,而是 GPU 運算強度的表面波紋;情動由此遭到技術性的改寫。Deleuze 將情動理解為生命強度的穿行,而在 Anadol 的系統中,情動變為梯度下降與函數運算的強弱起伏,是模型權重的波動,而不是身體的共鳴。

觀眾的身體在影像前逐漸褪色。感知的主導權從肌肉、皮膚、神經轉交給模型、伺服器與渲染引擎。身體被降格為接收端,無法影響流動,也無法生成差異。視野被資料吞沒,位置感與尺度感被置換為演算法輸出的節奏,人類經驗陷入可視化資料流的方向之中。

「生成的技術化」帶來了重要的哲學後果。當生命的流動被壓縮為資料差異,當記憶被視為可訓練素材,當經驗被理解為向量空間的變化,人類存在的開放性便被收束於資料庫的框架。生成不再產生真正的未知,而是在既有資料的範圍內循環。差異的可能性縮減為演算法可處理的變異,世界的複雜性在此被折疊為可計算的形狀。主體因此被重寫為訊號來源,感知被重寫為算力展示,存在被重寫為資料的可提取性。

當代技術文化的核心因此愈發明朗:唯有進入機器的運算程序,唯有被資料化,經驗才獲得意義。Anadol 的沉浸式影像在宏大的視覺包覆下讓觀眾默默接受這項前提,彷彿感知必須通過模型的捕捉才得以成立。Deleuze 所賦予生成的自由流動被記錄、被整理、被格式化,成為雲端系統的強度單位。身體退居邊緣,技術佔領生成的中心。

於此情境中,生成不再屬於生命,而成為資料的形上學;差異不再是世界的脈動,而是演算法的參數範圍;感知不再從身體開始,而從運算的亮度與速度開始。這正是當代最深刻的哲學震盪:人類逐漸被教育以技術的語言理解自身,並學會以資料化進程作為存在的價值基準。

teamLab——互動娛樂工業、注意力商品化與可被編碼的生成

若將 Anadol 視為雲端資本主義在美學層面的化身,那麼 teamLab 的位置則落在截然不同的座標。他們揭示的是注意力被編排、被商品化、被重新分配的方式。作為跨國規模運作的創意集體,teamLab 將工程、娛樂、觀光、行銷編織成緊密的體系,打造了可在全球流通的感官經濟。他們的展覽不是單純的藝術事件,而是全方位的體驗工廠:流量驅動、演算法輔助、物流支撐、空間策略精準計算。teamLab 構築的不是作品,而是可無限延展的感知矩陣,在其中,觀眾的身體被轉化為互動的燃料,注意力被重新分派為可計算、可銷售的資源。。

沉浸式娛樂的工業化:從藝術團隊到全球感知企業

teamLab 的營運方式更接近跨國性的體驗企業,遠離傳統藝術工作室所倚賴的個人創作模式。其龐大的團隊由程式設計師、工程師、建築師、數學家、動畫師等多個技術領域構成,反映了作品本身的工業屬性。這正是 Benjamin 在《機械複製時代的藝術作品》所描述的技術複製邏輯在二十一世紀的高度演化:沉浸式作品不再追求獨特性,而以可授權、可縮放、可在全球複製為核心。

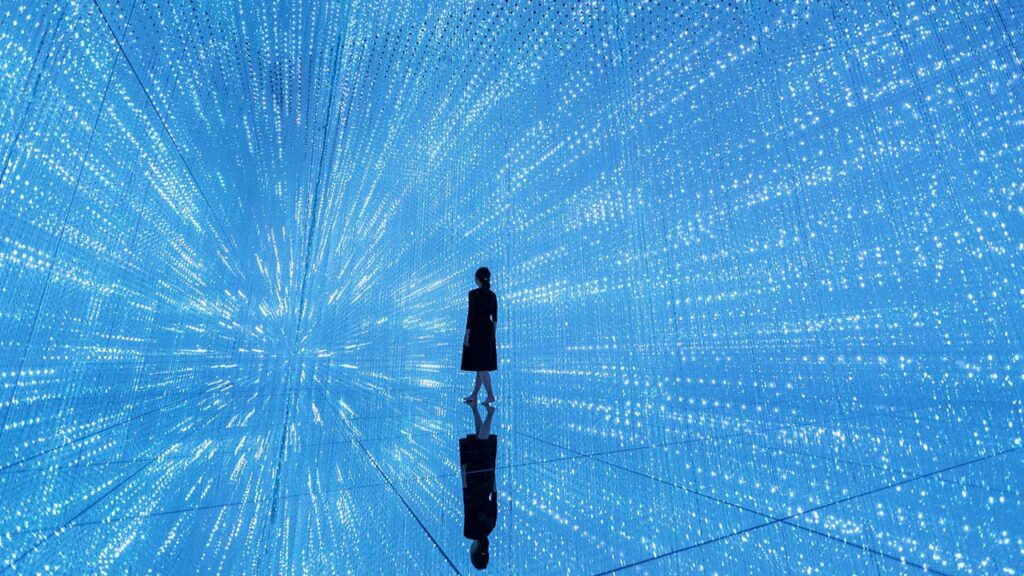

從東京的 teamLab Borderless(圖 4)到上海(圖 5)、澳門(圖 6)、新加坡與洛杉磯的各類場館,所呈現的不是不同藝術家之間的差異,而是相同技術核心在地化後的多重版本。展覽的可複製性,使其不再是藝術事件,而是文化娛樂鏈中的標準化模組。研究者指出,teamLab 所打造的屬於「超資訊環境」(hyper informational environments),能夠將投影技術、感測系統、即時運算與動畫語言融合,產生介於物質與光影之間的混合空間。這種環境的本質在於持續吸引感官,使主體無法保持距離。

teamLab 亦積極將作品概念轉譯至不同平台。學術文獻指出,其作品架構具有強烈的「跨平台美學」(multiplatform aesthetics),在延展實境(Extended reality,XR)、舞台視覺、公共藝術與博物館裝置之間保持同一組視覺/技術語法。沉浸不再依附於某個固定場館,而是成為可在不同媒介之間流動的感官格式。此格式甚至能與商業品牌、主題娛樂與觀光產業直接整合,包括與 Golden Sun Society 的合作,使 teamLab 的創作成為商業生態的一部分。

teamLab 所建構的,不是單純的藝術作品,而是可持續部署的沉浸基礎設施。它透過技術語法、商業邏輯與感官編碼構成一個可全球化流通的娛樂矩陣,使沉浸成為可被維運、擴張與銷售的感知資產。

注意力的商品化:Crary 與沉浸式娛樂的神經經濟

teamLab 將「互動」視為品牌標誌,然而在 Crary 與 Jonathan Hari 的批判框架下,互動本身已經被轉化為注意力的開採技術。teamLab 的展覽環境透過感測器與即時運算構成一個封閉的反饋迴圈:人體動作成為輸入,系統以動畫、光線、粒子效果作為回應,觀眾再因為視覺刺激產生新的動作。行為、數據、回饋之間的連鎖反應,形成一套持續運作的神經節奏,使身體被牽引至連續反應的狀態。Crary 在《24/7:晚期資本主義與睡眠的終結》指出,人類的注意力逐漸成為可被工業化、可被延長並可被商品化的資源,而 teamLab 的沉浸式環境正具體化了這種工業化邏輯。

Hari 在《注意力被偷走的時代》(Stolen Focus, 2022)指出,注意力經濟不僅奪走專注,也侵蝕自主性,使個體傾向於短、快、淺的反應模式。teamLab 的展場以高密度的視覺刺激、近乎連續的觸發機制,將這種注意力的碎片化轉變為參與的節奏。觀眾被引導在「下一步會發生什麼」的好奇與快感中停留,卻無法在空間中建立思考距離。這使得互動邏輯並非通往認知的深化,而是 Crary 所指的「被動性的延伸」,身體被編碼為反應裝置。

神經勞動在此變得極為具體。觀眾在走動、觸碰與拍攝的過程中,持續為系統提供感測資料,使作品保持運作與更新。作品的生成依靠觀眾的行為輸入,觀眾既是付費入場的客戶,也是提供行為數據的勞動者。他們的身體成為展覽能量的來源,卻不被視為勞動者,也不會獲得任何形式的回饋或認可。teamLab 將「參與」塑造成愉悅且高度感官化的體驗,使人們忽略自己正投入 Crary 所描述的「神經層級的產出」,在欣然互動的同時,完成了作品最關鍵的資料貢獻。

在這套環境中,藝術與自我展示完全重合。場館成為拍攝素材的無限背景,作品的存在依賴於被拍攝、被分享、被重新塑造。Hari 所談的注意力剝奪在此被空間化:觀看不再是沉思,而是即刻分享;互動不是創造意義,而是為演算法社交系統提供素材;沉浸不是感知的擴展,而是讓主體陷入連續反應的節奏,最終失去對時間與自我位置的掌握。

teamLab 提供的「互動自由」在 Crary 的分析下揭露為深度規訓。身體看似自由移動,實際上在遵循由演算法預設的反饋路徑;行為看似主動,實際上是被觸發;感知看似擴張,卻被環境節奏馴化。整個沉浸系統以遊戲化的方式再生產了注意力經濟,使觀眾的神經系統成為最核心的資源。

文化資本的娛樂化:Bourdieu 與體驗的階層再生產

teamLab 經常宣稱其作品「人人都能理解」,彷彿真正打破了藝術的菁英結構。然而,Bourdieu 的場域理論揭露了更複雜的權力現實:文化資本不會被消除,而是被重新格式化。當 teamLab 將知識門檻降至最低時,他們並未解放大眾,而是把文化資本從「理解藝術」轉移到「能夠進入、能夠拍攝、能夠被看見」的消費能力。

沉浸展館的票價往往不低,在東京、上海、新加坡等地甚至達到家庭娛樂的高額水平。定價機制讓沉浸式體驗成為具有階級屬性的娛樂形式,能夠「沉浸」的人,必須先擁有相應的財力與時間。沉浸場館於是形成了新的「文化篩選器」,將本應公共的藝術轉換成需要購買的體驗特權。

此外,teamLab 的展覽極度依賴影像的可分享性。在 Instagram 與 TikTok 的框架下,場館更像是大型影像生成器,提供觀眾可用於社交資本累積的視覺素材。自拍、走動、拍攝、再分享,這些行為立即將個人的生活形象與平台的再生產機制綁在一起。觀眾購買的不只是感官體驗,而是可以在社群網絡中兌換聲望、羨慕與存在感的「象徵貨幣」。照片變成了可交換的資本,展示被審美化過的「生活資格」。

可分享性標誌了藝術場域的深度市場化。價值不再由形式分析、美學討論或歷史定位來決定,而是由流量、曝光度與可拍攝性(photogenicity)來決定。作品的「成功」等同於其在社交平台上擁有多少二次影像,而不是其文化深度或批判性。Bourdieu 所提出的象徵資本在此重新轉化為社交平台的演算法邏輯,觀眾被吸入文化經濟、平台經濟與注意力經濟三者的交會處。

最終,teamLab 並未解構藝術的階級性,而是建立了新的階級座標。文化參與從公共權利,轉變為影像生產與消費的循環;審美判斷從文化理解,轉變為社交展示;藝術體驗從知識沉澱,轉變為平台化的可視化勞動。沉浸式娛樂並未真正民主化藝術,而是透過光影與互動,讓階級更柔軟地沉入感官魅惑之中,於無聲之處重塑文化區隔。

Deleuze: 生成為互動與被編碼的自由

對照 Deleuze 所提出的生成論,teamLab 的作品呈現出被深度規訓的生成形式,可視為「生成為互動」(Becoming-interaction)的視覺工程,更接近「生成為編碼」(Becoming-coded)的結構。研究指出,teamLab 的展演環境中不存在傳統表演者,投影系統本身取代身體成為景觀的主要代理,是整個空間的唯一行動來源。這種代理的置換,意味著人類主體被剝奪了主導權,觀眾被迫接受系統設計出的感知軌道。

雖然 teamLab 強調作品「實時生成」、「永不重複」,但生成的邏輯並未脫離程式所限定的框架。每一道光流、每一次色彩擴散、每一點粒子交換,都在演算法預設的邊界之內運行。觀眾的行為雖然影響畫面的局部變化,但不會推動系統產生 Deleuze 所稱的新質變化,也無法引導作品走向不可預測的方向。所有可能性都被預先寫入,所有形式都在可控範圍內漂浮。場域中看似自由的「生成」,實際上是一個封閉迴圈中的可視變奏。

觀眾的身體因而被降格為單純的生物訊號來源。觸碰、走動、停留,都只是觸發機制的輸入。身體並未開啟 Deleuze 所說的差異場域,而是遵循演算法的反饋邏輯被吸收、再利用。差異在此喪失生成的力量,被馴服為預設的視覺回應,所有變化都收斂於相同的光影節奏與同質化的愉悅感。

teamLab 所構築的,是程式化的生成空間。它以「互動」的名義包裝可預測的視覺循環,將身體困在回饋機制裡,無法產生屬於自身的逃逸線(lines of flight)。在這個環境中,生成不再意味著差異的誕生,而是被工程化為感官的柔化;不再指向開放的未來,而是迴返於系統的中心。這種生成觀預示了技術環境內主體性的徹底退場,使人類的行動變成回應系統的程序化節點。

影像作為再行銷:社群再生產

teamLab 的展演空間在根本結構上服從於手機鏡頭的需求。文化研究學者 Anne Friedberg(1952–2009) 以及影像社會研究者 Zara Dinnen 等人的論述指出,「網絡化的視覺經濟」(networked visual economy)描述了以影像流通作為資本迴路核心的社會結構,而 teamLab 的場域正是此一迴路的高效節點。觀眾進入展場的瞬間便被推向影像生產的位置。濃密光影為自拍準備背景,鏡面與水面倍增反射效果,色彩與散射粒子製造視覺爆點,使任何角度都能形成可分享的構圖。觀眾按下快門的同時,作品再次被複製、散播並進入再商品化鏈條。影像的上傳轉化為流量資本,使觀眾化為推動體驗擴張的節點,完成 teamLab 仰賴的社交擴散模型。

在晚期資本主義的影像流通邏輯中,數位圖像往往不是被穩定地觀看,而是以 「閃擊式刺激」(flashes)的方式攻佔神經系統。teamLab 在光度、飽和度與粒子密度上的極限操作,使刺激以接近生理反射的方式作用於身體。觀眾在此面對的是視覺壓力與神經迴路的連續牽動,而非可供沉思的場景。高亮光場、迅速變動的光流與可立即被相機捕捉的構圖,使影像本身成為「感官觸發器」,喚起興奮、衝動與表演慾望。拍攝與分享的節奏在平台上不斷累積,最終匯入 「無止盡的滑動循環」(doom-scrolling),讓人被推向下一張、下一段、下一次更新的無限瀏覽。

teamLab 的空間因此成為雙重影像工廠:一方面輸出立即可消費的視覺刺激,另一方面仰賴用戶持續產生二次影像。兩層生產系統共同運作,使體驗成為注意力與數據的雙重開採。展場不只是沉浸空間,更是高度嵌入平台資本主義的影像節律裝置,使身體在不自覺間投入自律性極高的影像勞動。

Olafur Eliasson——現象學的感知抵抗與生成為感知

在 Anadol 的資料治理體系與 teamLab 的體驗工業邏輯之間,Eliasson 則推開了另一條思想縫隙。他同樣調動光、霧、色彩、反射與科技裝置,卻將這些材料導向截然不同的倫理視野。他的實踐並非追求視覺的茂密繁生,也不是以技術作為壯觀的引擎,而是企圖讓觀者重新獲得對世界的敏感度。Eliasson 將影像與空間的關係從消費的機制中抽離,使它們重新指向身體、時間與環境之間的交會。他的裝置往往讓觀者停下來,重新察覺自身在場的位置,並在最細微的光影變化中重新發現感知的重量。

Eliasson 的創作脈絡延續了 Benjamin 於《機械複製時代的藝術作品》關於感知變革的思索,也呼應 Crary《知覺的懸置》(Suspensions of Perception, 1999)對現代感知疲勞的剖析。他的作品仿佛將觀眾從注意力工業的節律中抽離,使身體不再服從資訊流的速度,而能在緩慢之中重新調整節奏。光線在 Eliasson 的手中不再是暴力的刺激,而是通往環境、身體與感知之間關係的媒介。《天氣計畫》(The Weather Project, 2003)(圖 7)與《你的彩虹全景》(Your Rainbow Panorama, 2011)(圖 8)等裝置並非追求壯觀,而是將壯觀收束為寧靜,使巨大規模服務於內在的清明與倫理的啟動。

Eliasson 的作品讓沉浸不再是被動的陷落,而是對身體與世界關係的再鍛造。他的空間避免將感知轉化為商品,不以刺激作為價值的衡量標準,而讓感知重新獲得道德與政治的維度。透過將身體置於光影的具體條件中,Eliasson 將沉浸化為倫理行動,使觀者重新承擔對世界的感知責任。

現象作為倫理事件:拆解景觀的魅惑

Eliasson 的裝置始終回到感知的根本條件,重新調整人與世界的關係。他讓光、霧、水、色彩與空氣回到作為「現象」本身的位置,不再被視為自然的替身或技術的附屬物,而是構成場域的基本單位。Eliasson 的策略並非打造沉浸式幻覺,而是創造「半透明的現象舞台」:技術結構、光學條件與物質環境共同併置,觀者得以在同一視窗內看到現象與它的生成機制。這種可見化不是說明性的展示,而是種哲學性的調焦,讓感知不再是被動接收,而成為認識世界的行為。

《天氣計畫》便是此策略的典型範例。那顆巨大的「太陽」並非模擬自然,而是對「自然被再製」的過程進行現象學拆解:單頻燈組形成偏黃的光譜,霧化器將濕度推升至可見的顆粒漂浮狀態,鋼索與金屬支架以絲毫未遮蔽的方式懸掛於空間之中,而天花的巨幅鏡面則將整個景象無盡擴張。觀者在場內既感受到光霧交織的震盪,也同時意識到震盪背後的技術條件。觀看不再是沉浸,而是對自身感知過程的清醒注視。Eliasson 在此拆解了景觀的封閉性:原本應該被隱藏於後台的裝置物、機械結構與支撐系統,被推到前台,製造出強烈的異化效果(Verfremdungseffekt),迫使觀者直視景觀的生成,而非被景觀吞沒。

這種反奇觀策略延伸到 Eliasson 對環境議題的處理。《冰之守望》(Ice Watch, 2014/2015)(圖 9)將格陵蘭海域自然脫離的冰塊直接運入城市,使氣候變遷不再是抽象的「全球議題」,而是具體的物質事件。冰塊排列成圓,彷彿城市中央停放著地球系統的斷裂剖面。觀眾走近時,觸摸冰的粗糙、感受溼度、聆聽融水滴落的節奏,甚至嗅到淡淡的海洋味道。這些微小而直接的感官刺激,使氣候政治以不可逃避的物質形式抵達觀者。冰在陽光下的融解速度成為時間的刻度,其消逝在城市地面留下的水痕則成為能源消耗的痕跡。觀者的身體在此轉化為感知儀器,倫理的形成不是透過說教,而是透過對世界的觸摸。

更重要的是,《冰之守望》破除了氣候議題在媒體中被空洞再現的常態。它拒絕資訊圖表與抽象論述,讓冰塊本身成為直接的證詞。融化的進程帶著不可逆的迫切性,使觀者無法退縮,也無法忽視自身在地球物質循環中的位置。這與依賴華麗影像震撼感官的景觀社會截然不同。Eliasson 的作品呼喚的不只是觀看,而是負起責任的到場;它不追求壯麗,而是讓人重新連結世界,使倫理從概念層面回到觸覺、濕度、溫差與呼吸之中。

在數位沉浸式影像以強度壓制感知的時代,Eliasson 的工作顯得格外突出。他的裝置不奪取注意力,而是將注意力導回現實;不製造幻象,而是拆解幻象的生成條件;不閉合空間,而是保持感知的敞開性;不把身體降格為系統的觸發器,而是恢復身體作為理解世界的起點。這套藝術實踐面向未來,旨在景觀社會的內部重新召回能動性,使觀看不再萎縮成被動的消費,而是回到與世界共存的清醒狀態。

反注意力裝置:慢速、凝視與非同步感知

面對 Crary 所批判的二十四小時運作體制,Eliasson 的作品呈現出截然相反的節奏,可視為一座「反注意力裝置」(Counter-attention Apparatus)。teamLab 與 Anadol 的影像邏輯依賴高頻訊號、密集流動與持續刺激,而 Eliasson 的空間往往以慢速、稀釋、延宕與不確定性為核心。他讓感知回到一個尚未被螢幕攻佔的原點,使觀看重新取得呼吸。

在單頻光房間裡,視覺訊息被壓縮到最低限度,色彩退場,亮度穩定。這種視覺上的「減法」迫使神經系統放鬆,原本被數位介面訓練出的快速反應模式被悄悄拆解。在濃霧環境中,深度知覺消失,空間邊界被霧化,觀者無法依循當代科技所習慣的精準定位。身體的步伐因此放緩,感知轉為試探,呼吸成為行進方式的一部分。這座迷霧之境拒絕 GPS、拒絕即時導航、拒絕監控(surveillance)的線索,使觀眾在不確定中重新經驗位置、距離與身體重量。

Eliasson 的環境往往不提供即時回饋,也不提供清晰的任務結構。他讓感知脫離時間壓力,讓節奏從外部權力轉回身體本身。觀者不再被招喚去「反應」,而被邀請「停留」、「調整」、「等待」。這種從緊湊到鬆弛的轉換,正是對 Crary 在《24/7:晚期資本主義與睡眠的終結》中所描述的連續性與同步性的一次解編。現代數位生活要求完全的在線、毫無間隙的接續、即時的回應;Eliasson 的作品則讓間隙重新浮現,讓同步性被打破,讓時間不再被計量,而是再次被感受。

他所製造的,是原本屬於睡眠、漫步、遲疑與沉思的時間質地。它為被注意力經濟壓縮的感官重新開啟出口,使觀看者離開被催動的節奏,回到身體的內部節拍。Eliasson 讓時間不再是機器的計數,而是身體的流動;讓空間不再是影像的容器,而是感知復甦的場域。這些裝置並非催眠,而是喚醒;不是感官的征服,而是感官的復權。

這是 Eliasson 在景觀社會裡開闢出的另一感知政治向度,使觀看不再等於被動的服從,而是重新取得對自身時間、身體與注意力的掌控。

文化場域的重構:美術館作為倫理劇場

Bourdieu 的場域分析在 Eliasson 的創作裡展現了文化資本得以重新配置公共性的潛力。他並未將美術館視為展示作品的容器,而是視為能夠重建身體關係、倫理感受力與社會知覺的基礎設施。Eliasson 善用機構場域所累積的象徵權力,將展覽空間轉化為倫理劇場(Ethical Theater),觀眾在其中透過身體的調整、步伐的變化、呼吸的同步,被引導進入對自我、他人與共同世界的再感知。

在《天氣計畫》裡,公共性的出現並非依靠文本、論述或社會學意義上的集會,而是由光線、霧氣、溫度、空氣循環以及鏡面天花所構成的感知集合體所召喚。單頻光把所有人包裹在無色溫、近乎超時性的環境裡,使個體的外觀語法被稀釋,留下姿態、輪廓與呼吸頻率。在鏡像天花的反射裡,觀眾看到的不只是自己的倒影,而是自己與他人共同編織出的暫時社群;坐著、躺著、行走的人群共同構成一座由身體組合而成的臨時城市。

公共性於是被重新定義:它不依賴語意,而是透過聚集、停留、慢下來、共享光線、共享霧氣的方式,在身體層面被感受到。這與被平台演算法分隔的個體形成鮮明反差。Eliasson 將觀眾從以手機為軸心的網絡孤獨中抽離,使他們重新置身於一個可觸碰、可呼吸、可被他人的存在改變的空間。

在這裡,美術館不再是被動承載文化的場所,而是被重新激活為一座能夠產生倫理關係的基礎建設。當觀眾在無語的狀態下彼此共享光線與反射,公共性作為感知事件重新浮現,既脆弱又深刻。觀眾不再隔絕於自己的私人設備,而是透過他人的姿態、距離與反射確認自身在共同世界中的位置。

公共性感知的復歸在 Eliasson 的作品中具有政治性。它面對的是被注意力工業剝奪時間、被平台經濟瓦解社會紋理的時代。若數位景觀將個體切割成彼此孤立的視覺單位,那麼 Eliasson 將身體重新接入空氣與光線的共同場域,使觀眾在不發聲的悄然過程裡感受到「我們在一起」的事實。他的裝置為公共性提供了感官基礎,讓倫理不再是抽象的規範,而是在共同在場中累積的敏感度。

在此,感知被重新賦予政治效力。觀眾察覺到他人就在不遠處,影子與影子重疊,呼吸在同一座霧屋裡回響,步伐在光場中交錯。公共性不透過宣言誕生,而是透過共存的物質條件生成。Eliasson 的作品讓公共性返回到其最原初的形態:由身體、光線、空氣與他者的存在共同構成的人間場所。這些場景為被網絡分散與被景觀麻醉的當代主體打開微小的裂縫,讓能動性與倫理在其中重新長出輪廓。

Deleuze:生成為感知的倫理學

Eliasson 的作品最能觸及 Deleuze 所提出的「生成為感知」(Becoming-perceptual)。在 Eliasson 的現場,生成並非符號學的修辭,也不是電腦插值的運算,而是光、霧、熱、濕度、視野、空氣密度、身體平衡感之間的互相滲透。現象的發生往往帶有不確定性,光束在霧中散開的位置、彩色玻璃在天光下的折射角度、行走的速度如何牽動陰影與色彩的移動,都無法以程式化方式加以預測。每一次擺動都帶著不可反複的強度,身體與環境在瞬間合成新的關係,生成在此具有真實性與開放性。

情動的展演也因此被重新賦予物質重量。它不是被系統塑造成愉悅、奇幻或壯觀等既定情緒,而是以溫度、強光、霧面濕度、視覺消失點的暫時偏移等方式,穿過感官層次。冷意在皮膚上的停留、霧氣遮蔽視線時的輕微不安、色彩在玻璃或水面折返時帶來的暫時眩動,都屬於身體的事件,是無法簡化為象徵或編碼序列的力量。Eliasson 讓情動回歸生命強度本身,使感知不再成為裝置的附屬物。

在這些空間中,觀眾的主體性不再依附於觀看的位置,也不再扮演感測器所需的座標輸入。身體迴轉、停滯、探索、後退,視野的每一次改變都重新構成世界。主體於是從觀者轉化為生成的參與者,並透過動勢、平衡、呼吸、步伐,在光霧的場域中不斷重組自己的範圍。這種不斷被重新繪製的關係網絡,便是 Deleuze 所言的逃逸線,是生命從固定化形式中向未知方向延伸的實際操作。

在 Eliasson 的創作裡,生成不屬於機器,也不屬於預設劇本,而是由世界本身的物質運作與人的身體共同構成。每一次接觸都是差異的湧現,每一次移動都是新的感知起點。這些微小而確切的感知事件使觀者從可預測的行為模式中抽離,並在光、霧、水與空氣的互動中重新找回世界的開放性。Deleuze 的哲學在此找到具體的展現,成為抵抗景觀社會與感官麻醉的感知政治。

三重比較——資料倫理、資料奇觀與生成論

為了讓三位藝術家的位置變得更加清晰,需要從三個方向切入:資料倫理(Data Ethics)、資料奇觀(Data Spectacle)與生成論(Becoming)。資料倫理揭開資料採集、分類與運算背後的技術體制,使視覺表面讓位於基礎設施與權力的運作。資料奇觀則指向資料如何被轉化為光、色、流、形,從而在視覺文化內部獲得可被消費的形態,使資料從資訊變為景觀。生成論讓問題回到生命與技術的關係,探問作品如何塑造主體、重新安排身體與環境的互構方式,並決定「生成」究竟是生命力的釋放,抑或只是演算法的延伸。

三個概念相互滲透。資料倫理關注資料的政治來源,資料奇觀揭示資料如何被審美化與去脈絡化,生成論則揭露作品最終期望塑造的世界與主體形態。透過這三個向度,可以辨識各種沉浸式空間如何在感知與意識層面進行調度,使技術、身體與觀看形成不同的政治結構。

資料倫理:可見與不可見的暴力

資料倫理的議題不只涉及資料從哪裡來,也涉及資料在被呈現時被賦予何種感知與政治位置。Anadol 的方法屬於美學化的遮蔽。他經常引用高度敏感且權力關係複雜的資料來源,包括醫療腦波、博物館典藏、都市監控影像與衛星資料。原本帶有政治與倫理重量的資料在他的語彙裡被轉譯為柔順的流體場、色彩譜、向量波。資料的暴力、資本的偏差、取得過程中的剝削性全被轉化為視覺的「愉悅」。倫理消失於抽象圖像的光暈之中,使資料被感知為自然的、無害的、甚至是溫柔的。資料原本的衝突性被壓入審美形式內部,使整個資料生產鏈得以免責。

teamLab 的方法則是娛樂化的隱蔽。他們建立的互動環境依賴大量感測器、影像擷取與實時追蹤,蒐集觀眾的移動路徑、觸碰模式、凝視位置與拍攝習慣。資料並未以監控的形式現身,而是以「遊戲」、「互動」、「參與」的名義滲入觀眾行為之中。Crary 所稱的注意力工業在此被轉化為沉浸式遊樂園:資料蒐集被包裝為愉悅,監控被包裝為體驗,行為資料成為場景生成的燃料,而觀眾誤以為自己在創造作品。娛樂的外衣讓資料取用變得不可見,使觀眾在快感中讓渡自身的行為特徵。資料倫理不再是倫理,而是整合於景觀娛樂體制中的「自然流程」。

Eliasson 採取截然相反的策略:資料的撤除。他拒絕讓大數據介入作品生成,拒絕演算法占據空間,而是回到光、霧、水、溫度、重力與顏色等物理現象本身。資料被抽離後,感知倫理重新浮現。觀者面對的不是被抽象化的世界,而是以身體為尺度的世界:身體在霧中的失衡,光線在瞳孔中的位移,冰塊的融化速度,濕度的變化,空氣在建築內部的流動。倫理不再依附於資料,而是依附於身體與世界的直接接觸。Eliasson 讓資料退出舞台,使人重新成為感知與判斷的主體,而不是被資料驅動的客體。這呈現了倫理回到人與世界關係的契機,使資料停止宣稱自身擁有真實,恢復為外部參數,而非主宰生命的中心位置。

在這三位藝術家之間,資料倫理呈現三種完全不同的政治取向:資料如何被加工、如何被遮蔽、如何被移除,決定了作品是否放大技術權力、是否將監控正常化,或是否讓感知重新獲得自由。

資料奇觀:本體論的轉向

「資料奇觀」標誌著資料被拔升到世界本體的位置,並經由感官設計被加工成可無限消費的視覺環境。對 Anadol 而言,資料被賦予源初地位,彷彿演算法才是生成世界的真正機制;機器的「幻覺」被視為比人類經驗更純粹的事件,形成本體論的反轉。資料不再是記錄現實的符號,而被抬升為具有形上學重量的存在。

teamLab 的運作則呈現另一種景觀邏輯。其互動系統持續吸納觀眾的行為,使資料奇觀轉變為「行為資料」的放大迴圈。每一次移動、觸碰或拍攝,都將光影推向更高密度,使景觀依靠觀眾的參與自我繁衍。場域因而成為注意力最有效的捕捉構造,景觀不靠外力催生,而是透過行為回饋自行增殖。

Eliasson 的路徑則面向拆解。他拒絕讓景觀封閉成自足宇宙,並經常讓技術裝置、光源結構與環境條件以最裸露的形式進入視野,使奇觀無法完成包覆。霧氣的不穩定、光線的散逸、鏡面的偏折,都讓現象保持未完成與不可預測。其策略是持續削弱奇觀的凝結力,使世界重新保有不可計算的節律,並讓身體在與環境的直接交換中恢復對感知的主導。

生成論的三重變奏

三位藝術家體現了 Deleuze 所說「生成」的截然不同走向。Anadol 的方向是生成為資料,生成被約化為向量差異與運算插值,生命性在資料格式化過程中被抽離,世界以資料狀態重新定義。teamLab 的方向是生成為互動,更精確地說是被編碼的生成,生成由演算法的預設邊界決定,行為被吸納為能量來源,差異被收編為裝置可計算的訊號。Eliasson 則維持生成為感知,生成來自光、霧、水流與身體接觸所釋放的微小變化,具有不可預測性與事件性。

身體的地位也因三種生成結構而呈現不同命運。Anadol 將身體置於資料洪流的前方,觀眾只能透過視網膜承受流動影像的壓力,身體逐步失去方位與能動性,被推向感官邊緣。teamLab 將身體轉化為感測器運作的條件,行走、轉動、觸摸皆成為資料輸入,身體因此被功能化,成為系統持續運行的活體節點。Eliasson 則將身體放回感知核心,觀眾在霧中探路、在光線中調整姿態、在冰面與溫度變化中重建尺度,身體回到世界之中,以共同生成的方式奠定其重要性。

情動的層面亦呈現對比。Anadol 的情動是運算密度的視覺化強度,觀眾面對的是 GPU 的能量脈衝,而非生命節律。teamLab 的情動源自行為回饋,所有視覺反應皆為訊號轉碼後的效果,情動因此呈現資訊化的律動。Eliasson 則讓情動回到身體的物理與環境交換,冷熱、濃淡、遠近、亮暗皆具有事件的脈動,情動不再是格式,而是與世界接觸時冒出的力的流變。

差異(Difference)的處理方式最能揭露三者的哲學位置。Anadol 的差異建立在參數位移,色彩、粒子、速度皆在演算法框架內變動,無法越過技術語法。teamLab 的差異源自程式庫中的預設組合,雖能產生繁複視覺,最後仍導向均質化的愉悅回路。Eliasson 則讓差異來自物質本體的流變,霧的擾動、光的折返、水的蒸散皆無法被預測或鎖定,差異成為世界自己的生成,而非模型的產物。

三條路線也因此對應到三種政治功能:雲端資本的審美治理、注意力經濟的商品化、感知倫理的重建。Anadol 讓資料透過美學獲得權力,teamLab 讓互動透過娛樂獲得循環,Eliasson 讓感知透過事件獲得能動性。三者共同構成沉浸時代的感知地景,卻將觀眾帶往截然不同的未來。

當代沉浸美學的三大權力機器

綜觀全面性的分析,Anadol、teamLab 與 Eliasson 構成了沉浸式美學領域中三個方向鮮明的權力裝置,它們各自運作於晚期資本主義的不同治理層面,並共同塑造了當代感知政治的基礎結構。

Anadol 所指向的,是資料治理邏輯在文化層面的具現。雲端運算與演算法監控透過他的大型光場被轉化為具神祕感的崇高形式,使資料被視為天然與中性,甚至帶有形上學的重量。資料來源中的暴力痕跡在流體化影像中消散,雲端架構、監測技術與資料處理流程被美學外衣包覆,使其獲得正當性。資料透過視覺愉悅滲入感知層,治理因而呈現柔性的支配形態。觀者在光譜紋理前不僅失去批判距離,也默認資料的權力,演算法由此獲得文化層級的信任與地位。

teamLab 的方向更貼近全球娛樂產業的運作方式,沉浸技術在此被配置為注意力生產鏈的核心環節。光線、粒子、鏡面與感測器形成了高流量的體驗工廠,行為被導向資料輸入,資料被導向視覺回饋,回饋再誘發新行為,觀眾在循環中完成注意力的連續處置。景觀在此不再以「觀賞」為主,而以「反應」為基礎;人體轉化為感測節點,行為成為平台可解析的資源。在此系統內,沉浸被成功轉化為可標準化、可複製、可跨國輸出的營收模型,並與平台資本主義的節律完美相容。

Eliasson 的方向則築起另一座感知的地景。他讓光、霧、水流與冰重新獲得事件性,使觀者的身體從分心的洪流中被重新定位。裝置空間保持技術物的透明度,製作方法、光源配置、後台支架皆可被清楚看見,使奇觀失去封閉性。感知因而得以在鬆動的狀態下恢復敏銳度。Eliasson 利用美術館的公共性,使觀者重新察覺身體、他人與環境之間的互存關係,並在氣候危機的語境下賦予此種感知以倫理重量。世界的物質條件在冰的融化、溫度的消散與光的折返中呈現存在性的暴露,倫理不是說教,而是來自皮膚、步伐與呼吸的直接經驗。

三者的併列揭露了感知作為政治場域的多層拉鋸:Anadol 將感知交由演算法形塑,teamLab 讓感知在娛樂的循環中被動運作,Eliasson 則讓感知回到世界本身。感知因此成為權力的爭奪標的,世界的理解方式將由此被決定。感知若服從資料治理,世界將以運算模型為基礎而被塑造;感知若投入娛樂運作,世界將在注意力市場中被重新分配;感知若回到物質現象,世界才重新獲得不可預測性與倫理張力。

沉浸式美學的核心鬥爭因此轉化為「誰在規劃我們的感知」的問題:資料工程的冷光、娛樂工業的高頻節奏、或物質世界的脆弱回聲。自由、生成與主體性的前景,也取決於我們在這三種權力場域中的站位。