面對後現代主義建築的鮮豔色彩、矛盾構成與語彙拼接,人們往往以直覺視之為對現代主義秩序的諧仿,彷彿建築的嚴肅性在此被削弱。若僅依賴形式判讀,後現代建築的深層意涵容易被遮蔽。它的出現來自思想層面的劇烈震動,是二十世紀下半葉知識界從根基開始的自我反省。理性被質疑為通往真理的唯一道路,歷史被重新理解為多重敘事交錯的場域,主體不再被視為完整而自明的中心。建築在此大幅改變了自己的知識位置。

當普遍原則失去絕對力量,建築不再被視為只需回應功能與技術的空間操作,而逐漸被理解為文化符號的聚點。形式承載的意義變得比純粹結構更為重要。後現代建築的華麗色彩與彼此牽引的語彙,來自對世界理解方式的轉換。空間開始納入歷史記憶、地方感、文化碎片與語言殘響,使建築進入多重意義並存的狀態。

現代主義追求的清晰與單向性讓位給含混、引用、比喻與回望。後現代建築並非任意拼湊,而是一種文化敏感度的恢復。它讓城市日常的複雜紋理得以重新出現,使建築成為觀念、習俗、象徵與情感交纏的介面。形式呈現上的繁複只是表面現象,更深的層次在於對世界秩序的再理解,對歷史連續性的再思索,以及對不確定時代的直接回應。

後現代主義建築因而成為思想轉向的空間回聲。建築在此被重新界定為文化意義的生產場,而非由單一框架所能涵蓋的技術領域。它讓意義在矛盾與差異中浮現,也讓建築在多元敘事中找回自身的場所。

宏大敘事的終結

這場席捲西方思想界的深刻震盪,其命名源自法國哲學家 Jean-François Lyotard(1924–1998)。他在《後現代狀況:一份關於知識的報告》(La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir, 1979)明確指出,後現代精神建立在對後設敘事的全面不信任。那些長期塑造西方文明的普遍性敘事,包括宗教救贖、啟蒙以來對理性的無限寄望、以及進步史觀所宣稱的歷史方向,都在二十世紀的暴力與斷裂中失去基礎。世界大戰、集中營、大規模監禁與核武陰影所揭露的殘酷現實,使歷史不再能以單一軸線被理解。理性被證明不足以防止壓迫,甚至可能成為壓迫的技術平台。當未來不再受宏大許諾支撐,現代主義建築以普遍法則為前提的空間烏托邦便喪失了最初的哲學前提。

與此同時,Michel Foucault(1926–1984)以權力考古學直指現代性的另一核心支柱:理性。表面上以科學與客觀為名的現代制度,其空間配置往往具有深度規訓作用。醫院、監獄、學校與工廠透過分類、觀察、量化與監控重新塑造個體,使其成為能被管理的身體。現代主義建築推崇的清晰邏輯與高度效率,在此視角下已不再是中性的技術,而是治理體系的空間延伸。建築師的角色因而發生位移,不再是純粹的社會改革者,而可能是協助權力運作的技術中介,使空間成為治理的基礎設施。

Lyotard 與 Foucault 的論述分別動搖了現代主義建築的兩條根基:一為願景的合法性,一為方法的無辜性。宏大敘事崩解後,建築無法再以普遍進步的名義宣稱自身的歷史方向;理性遭揭露後,建築的程式化方法也不再能以科學中立自居。在此情況下,再度宣稱永恆、普世與單向的空間秩序,不僅缺乏哲學基礎,也暴露出意識型態上的僵固。現代主義所依賴的價值核心逐漸失去支撐,建築在晚二十世紀的思想地景中因而面臨重新定位的壓力。

意義的漂浮與現實的消失

當宏大敘事與理性工具相繼被 Lyotard 與 Foucault 拆解之後,建築理論所面對的壓力不再僅限於歷史方向與功能邏輯,而是進入意義本身的震盪。Jacques Derrida(1930–2004)對「在場」(presence)與「本源」(origin)的質疑,使建築符號長期以來依賴的穩定結構失去基礎。他指出,語言不是通向真實的透明介質。符號在延異的連鎖中相互牽引,意義無法停止在任何固定位置,而是在漂移、延遲與互為指涉的循環中生成。

此觀點使建築語彙的地位產生劇烈松動。在古典與現代主義的傳統中,柱式、山牆、比例與幾何體常被賦予穩固的象徵價值,代表權威、理性或歷史記憶。當符號不再擁有固定指涉,這些建築元素不再被視為通往某種本質的橋梁,而是可被拆解、變形、戲仿、平面化與再編碼的圖像。古典柱式能被拉長、壓扁、上色,甚至被轉換為牆面上的平面影像。後現代建築的大量引用、拼接與轉寫並非任意取用,而是誕生於對穩定意義的鬆動所帶來的自由空間。

Jean Baudrillard(1929–2007)將意義漂浮的力量推向整個現實層次。他指出,我們已進入「超真實」(Hyperreality)時代,模擬不再是對現實的模仿,而是形成自足邏輯,反過來規定人們如何感知世界。影像往往比現實更連貫、更明亮、更具說服力。拉斯維加斯的《威尼斯人酒店》(The Venetian, 1999)(圖 1)不再被視為仿製,而是形成了比威尼斯本身更易消化、也更符合觀光需求的「版本」。在此語境中,仿造並非貶義,而是現實的一個有效模式。

Baudrillard 的觀點揭開後現代建築在圖像與表面之間運作的內在理由。如果現實本身呈現模擬邏輯,建築便不再需要揭示某種結構真相。它的任務轉向營造意象、生成氛圍、組織觀看。形式的合法性不再依附於結構誠實,而依附於感知層面的說服力。建築師的角色也隨之變化,不再是追求普遍法則的空間工匠,而是熟稔影像語言的場景調度者,透過符號編排塑造空間經驗。

後現代建築在此框架下獲得了新的理論基礎。它不必回到某種原初真實,也不必為歷史提供單一方向。反而在意義的不穩定、符號的可變形與現實的模擬化中尋求創作的可能,使建築從物質秩序的學科轉向文化語言的場域。

晚期資本主義的文化邏輯

在後現代哲學碎片所構成的紛雜地景上,美國馬克思主義理論家 Fredric Jameson(1934–2024)提出了極具診斷性質的終極判斷。他指出,後現代主義並非任意可選的風格,也不是抽象的思想潮流,而是「晚期資本主義的文化邏輯」(The Cultural Logic of Late Capitalism)。文化的表層現象、藝術的語彙、建築的形式,都與全球化、跨國企業、消費社會所形成的深層結構共同運作。建築作為最具物質可見度的文化產物,必然被納入這套邏輯的框架。

在 Jameson 的剖析中,後現代文化的重要特徵之一,是從具批判性的「戲仿」(parody)轉向中性且無方向性的「拼貼式擬仿」(pastiche)。戲仿之所以成立,是因為它仍然依賴一套具公共效力的文化規範。只有在存在可辨識的標準時,嘲諷才能產生指向性。然而,在晚期資本主義的文化景觀中,文化規範已經瓦解,歷史形式被拆解為無法回到原義的符號素材。風格化的引用因此失去批判焦點。

拼貼式擬仿逐漸取代戲仿,成為主要的文化生產方式。拼貼式擬仿是不帶情感與立場的模仿,是對歷史符號的無差別取用。它不追求語境再現,也不關心原始意涵,而是依賴視覺層面的組合與再配置。後現代建築對歷史語彙的挪用,正體現這套邏輯。柱式、山牆、檐口與古典比例被重新排列,不為批判,也不為回到歷史,而是成為視覺商品的素材來源。建築師轉變為符號調度者,透過形式混配迎合市場審美與空間商品化。

於此文化機制下,歷史感不再來自對過去的理解,而被簡化為可即時辨識的表面符號。後現代建築的復古外觀並非引導回到歷史深度,而是提供易於消費的懷舊影像,讓歷史變成審美效果而非思想契機。過去成為樣式資料庫,風格被轉化為視覺代碼,建築的任務也被重新塑形。

後現代建築標誌著建築師角色的徹底轉變。他不再以理性藍圖介入社會改造,而是在碎裂的文化語彙中進行形式編輯。建築的價值不再依附於結構真誠或歷史縱深,而依附於外觀的新鮮度、市場的流通速度與消費系統對風格刺激的需求。晚期資本主義不斷追求更新,建築在這套邏輯中成為最快速的視覺媒介。

從真理到遊戲的建築轉向

Lyotard 呼籲宏大敘事不再能支撐西方文化的自我理解;Foucault 揭露知識與權力的交織,使理性失去道德上的無辜;Derrida 以解構哲學削弱了意義的穩定性;Baudrillard 則將晚二十世紀描繪為由擬像與超真實構成的感知環境。建築在這片被哲學震碎的背景下,展現了前所未有的重組力量。

建築師的身份因而發生轉變。他不再自詡為掌握普遍法則的工程師,而更像是一位在歷史符號與文化影像之間流動的詮釋者。在視覺資料庫與歷史語彙的巨大檔案中,他的創作行為更接近混音與編排,而非追尋某個被視為永恆或本源的形式。建築從真理的容器轉向符號的場域,其秩序與語法不再由理性推導,而是透過引用、拼貼與再語境化生成。

於此邏輯下,建築被賦予了更加開放的機能。古典語彙可以被重新塗色、縮放或轉化為平面圖像;早期現代建築的幾何秩序可以被切割、彎折或脫序。形式與意義脫離原本的鎖定關係,成為自由遊走的能指。立面因而成為最直觀的文化介面,向城市展示可讀的象徵與劇場性,並以強烈的視覺性介入公共想像。

然而,這場解放也伴隨新的危險。當建築完全沉浸於符號的遊戲,意義可能流於輕薄,批判也可能喪失力度。大量後現代建築在公開市場上獲得成功,並被企業迅速採納,顯示其友善外觀十分迎合消費文化。曾經指向主流現代主義的反抗,最終被資本邏輯迅速吸收,轉化為具有吸引力的品牌語言。

雖然如此,後現代建築仍作為時代精神的誠實呈現,被視為對思想崩解與文化碎片化的有力回應。它所展現的不確定性、混雜性與對歷史的遊戲性,揭示了對真理的重新審視,也呈現了在媒體化世界中追尋意義的渴望。這場追尋充滿矛盾、焦慮與愉悅,並構成了後現代建築最具魅力與最富張力的核心。

後現代主義的設計語彙與建築表現

後現代主義建築的設計語彙,表面上呈現紛亂、戲謔與荒誕,實則來自思想史中的深層斷裂,是一場從確信到懷疑的典範轉移。文學理論家 Ihab Hassan(1925–2015)在二十世紀七〇年代便指出,後現代精神並不等同於形式更替,而是精神結構的崩解,是對封閉的意義體系與單一視角的全面鬆動。當這場思想轉向映照在建築領域,現代主義以理性、普遍法則與功能邏輯為基礎的信念便失去主導地位。

若在現代主義的世界中,Le Corbusier(1887–1965)與 Walter Gropius(1883–1969)代表理性社會工程師的典範,那麼後現代主義建築師的角色更接近語言玩家或文化編碼的駭客。他們拒絕將建築僅視為服務功能的容器,而是強調隱喻、轉喻、語義遊戲與形式的多重指涉。他們理解建築的意義源自建築物與觀者在特定脈絡中的互動,而非建築師單方面的意志。形式的意義因此保持開放,裝飾也重新被賦予文化與情感的重量。

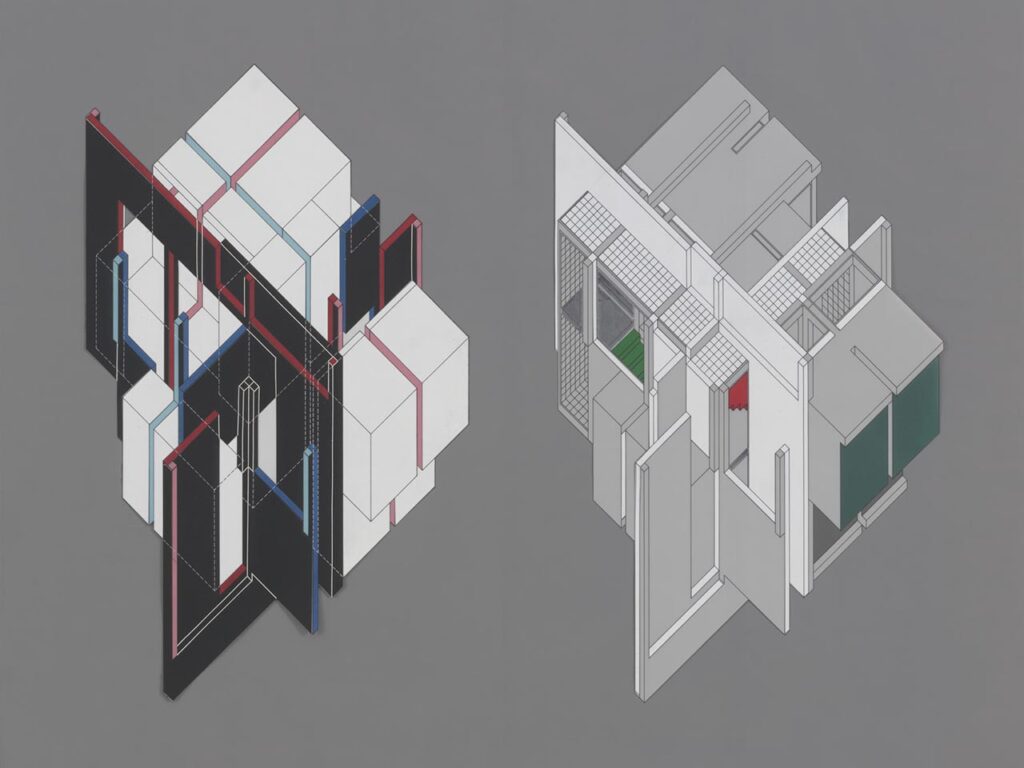

經典柱式被戲仿性引用,歷史語彙重新被拆解、重組,對稱與比例不再承擔倫理性的任務,而是被用來創造戲劇性或矛盾感。Robert Venturi(1925–2018)在《建築的複雜與矛盾》(Complexity and Contradiction in Architecture, 1966)中寫道:「我喜歡混合而非純粹,妥協而非清晰。我喜歡模糊與彆扭。」(圖 2)完全體現後現代的精神核心:建築不再追求建立新秩序,而是讓秩序本身暴露裂縫,使意義保持可變與多向。

在視覺語言上,後現代主義的策略往往指向對現代主義清冷抽象性的反向操作。建築更像是文化表演,吸納古典細部、漫畫符號、廣告圖像與通俗文化元素,形成高低混雜的拼貼美學。建築師不再扮演歷史進步論下的改革者,而更像編輯與混音者,在文化符號中游移,讓建築成為城市中的開放文本。

在更深層的歷史背景中,此一轉向也回應了對現代主義烏托邦承諾的失望。戰後都市計畫的大規模實驗往往以失敗收場,社會住宅成為貧困與隔離的象徵,技術官僚式的空間治理並未帶來更理想的城市生活。面對此情境,後現代建築選擇從現代主義式的理性救世情懷後退,轉而處理文化記憶、地方語境與語義遊戲,讓建築重新回到人的生活世界。

後現代建築的形式與思想共同揭示了二十世紀末的集體情緒:確定性的消散、歷史連續性的破裂、文化碎片的重組、意義的不安與自由並存。建築師在此語境中得以放下歷史使命的重量,以遊戲態度重新理解建築的可能性。這並未減輕建築的文化責任,反而讓建築以新的方式進入思想與生活的場域:作為符號、記憶、語言與城市感知的交匯點,持續在不確定中生產意義。

「雙重編碼」的溝通策略

因此,建築師需要發展新的溝通策略,以回應當代語境中符號失序、價值多元與觀者解讀差異所構成的複雜局勢。Charles Jencks(1939–2019)在《後現代建築的語言》(The Language of Post-Modern Architecture, 1977)中提出的「雙重編碼」(double-coding)概念,精準捕捉後現代建築在語意轉換中所面臨的根本任務。Jencks 認為,建築的可讀性不僅取決於形式本身,更取決於其能否同時觸及不同層次的觀者。建築因而必須在兩個文化系統之間運作:一方面,藉由普遍熟悉的歷史符號與文化意象與大眾社會建立關聯;另一方面,透過符號的轉寫、扭動與語境偏移,與專業社群展開深層的形式辯證。

雙重編碼的關鍵,不在於表面風格的混合,而在於使建築具備「多層語意的可啟動性」。同一個形式語彙,對一般觀者而言可能帶來親近與辨識;對專業讀者而言則可能引發批判、反思與技術分析。建築在此不再依賴單線性的敘述,而是以多聲部的語意結構回應一個文化高度分化的社會。Jencks 強調,後現代城市沒有統一的觀者,只有在不同文化背景中形成的多重閱聽群體。建築語言因此需要在層次之間保持張力,讓符號在多重受眾之間產生不同的文化效力。

於此脈絡下,建築師的任務不只是重新排列形式要素,而是創造可被讀取的複雜性。雙重編碼提供了特殊解法,讓建築在文化多義性中仍能維持表意能力。它避免了形式主義的封閉,也使歷史引用不至於淪為空洞的復古修辭。建築因此得以在表面與深度之間維持平衡,既能與公共文化溝通,也能保留對專業領域的批判性介入。

語言策略讓後現代建築在理論上擺脫單一價值的約束,使建築不再被局限於功能、美學或歷史的單一路徑,而能在文化差異與知識複調之中找到新的發聲方式。雙重編碼在此成為後現代建築的核心修辭,使建築得以在變動的文化環境中保持敏捷,並重新奠定其在公共論述與藝術語境中的位置。

歷史的引用與形式的解構

「雙重編碼」所開啟的語言策略,不是風格混搭,也不是形式雜匯。它針對建築表達的深層結構提出重估,讓符號的運作從單線性的傳遞,轉向多重語境中的辯證運動。Jencks 在《後現代建築的語言》指出,後現代建築的語言並非表面上的折衷,而是透過語意疊合,使建築能同時對不同文化閱聽人發聲。這種語言雙層性讓建築在幽默與批判之間產生回應,在懷舊與反諷之間保持張力,使形式獲得跨層次的可讀性。

後現代建築的形式操作不再只是符號的堆疊,而是針對建築語言本體進行重構。當古典柱式被放大並轉化為戲劇物件,當巴洛克山牆與現代工業構件同場出現,當立面以誇張比例或反常語彙製造衝突,建築便不再以功能邏輯作為規範,也不再以形式純度作為倫理。它成為權力、歷史與文化之間的公開對話場域,並使觀者在解讀過程中意識到語言本身的可變與多義。

在語言策略主導下,建築不再需要維持單一視角,也不再追求整體性。它在不同觀者的閱讀中呈現不同層次的敘事,使建築語言能在快速變動的文化環境中保持敏捷。Jencks 所提出的語意層級重疊,使建築能同時回應大眾的直覺解讀與專業群體的深層閱讀。這不僅強化了建築在公共領域的發聲,也使其在藝術與理論場景中重新取得位置。

與此語言轉向並行的是「解構主義」(Deconstructivism)的興起。其理論動力源自 Derrida 關於「延異」(différance)與意義不穩定性的理論(圖 3)。解構建築刻意引入扭曲、不對稱與裂縫,將原本封閉的形式打開,使建築呈現為正在發生的事件而非結束的物件。Hassan 提出的反形式與過程性概念,在此語境中展現其重要性。建築被理解為持續變化的狀態,其結構不再被視為最終形,而是構成經驗與思考的動態機制。

技術性的裸露同樣在此獲得美學意義。原本被隱藏於牆體與天花板內的設備系統被移至建築表層,成為顯著視覺元素,使觀者得以直面建築本體的組裝邏輯。此種呈現不是功能需求,而是一種哲學態度,藉由暴露技術痕跡來拆解現代主義長期維護的整潔外觀,並揭示建築的非整體性與非閉合性。

在後現代文化情境中,建築不再致力於追求永恆形式,也不再企圖維持透明、純粹與一致。碎片、重組、對位與錯置成為語法,反映當代社會由資訊加速、媒體化與歷史斷裂構成的結構條件。建築的目標不再是完成,而是保持開放,使意義在使用過程中不斷生成。建築因此成為觀看與詮釋的現場,並使多重觀點與多重歷史得以並置與衝突。

語言策略成為後現代建築擺脫單一價值的規訓,使其不再被限制於功能、美學或歷史的單一路徑。建築成為文化辯證的介面,重新獲得在公共論述中的存在感,並以多聲部語法回應當代世界的複雜性。

去中心化的建築景觀

對單一風格的拒絕與對多元可能性的開放,構成了後現代建築語言的根本轉向。Hassan 在其後現代理論譜系中提出「去中心化」(decentering)與「雜糅性」(hybridity),藉此指出文化在晚二十世紀已無法依附於任何穩定核心或單一價值軸線(圖 4)。建築從此脫離現代主義的整體性追求,也脫離其對純粹形式與秩序邏輯的依賴。形式不再被理解為某種要被驗證、遵循或維護的正典,而成為漂浮於歷史、媒介與文化語境中的語詞,等待新的組合。

於此前提下,建築語彙的使用不再依賴線性風格史與封閉語法,而是轉向開放的詞彙場域。哥德尖塔、古典柱式、工業構件、數位曲面、地方裝飾語彙皆可被納入同一語境中,並以並置、滿溢、折射等方式產生新的語義層次。此一創作方式並非任意挪用,而是反映了後現代的認知結構:歷史不再是向前推進的單行道,而是可被截取、重排與編碼的多維資料庫。建築不再服從「唯一正確的形式」的任務,而是詮釋性的實踐運作,依據觀者的文化位置與感知背景而生成不同的意義。

建築師的角色不再是創造秩序的工程師,而是以敏銳的語境意識進行文化佈局的編碼者。他的工作不是維護整體性,而是製造開放性;不是傳遞單一訊息,而是建立可供多重解讀的語意框架。建築不再追求完結或封閉,而傾向保持「未完成」的狀態,使語言能持續生成新的關係、新的聯想與新的文化回應。

因此,後現代建築語彙的核心,不在於特定符號或形式,而在於操作符號之間的張力。透過裂縫、斷裂、交疊與重組,建築不再維護語義穩定性,而是成為文化生產的活體場所。形式不再服務於單向的意義傳達,而是讓觀者在碎片化與多義性中重新構築自己的詮釋位置。後現代建築藉此回到文化辯證的前線,呈現一幅由多重歷史與多重身份交織而成的思想地景。

從理論到實踐的建築浪潮

深刻的哲學轉向與文化批判並未停留於思想領域,而迅速轉化為強大的建築實踐能量,全面改寫全球城市的可視表面。許多在現代主義教條下受訓、卻對其冷峻與單一語法感到壓抑的建築師,開始擁抱後現代思潮所提供的自由、多義與遊戲性。歷史不再被視為沉重負擔,而被重新理解為可被挪用與轉寫的符號庫。風格疆界與時代壁壘被解構,語彙得以在文化與時間的交界處自由流動。

建築逐漸從永恆形式的追尋中抽離,轉向語言實驗與文化演出的方向。歷史與當代、通俗與精緻、虛構與現實在同一框架中被置放、拼接與重組。建築語彙不再隱匿其複雜性,而是以矛盾、自我意識與諷刺作為主導特質,引導觀者參與意義的生成與再解讀。美學的重心因此轉移,建築師也從形式的創造者轉型為語境的編輯者與文化的混音者。

實踐層面的轉折進一步宣告建築由「形式的科學」走向「語意的政治」。建築不再僅處理物質構成,而是介入歷史、記憶、身份與權力的流動與鬥爭。城市空間在後現代語境下呈現為一種由拼貼、重疊、反諷與挪用構成的文化文本。文本並未靜止於紀念碑式的凝固,而是在使用者的經驗與語境的更迭中不斷再生。

從課堂到街道,從理論到施工,後現代語言不再只存在於紙本辯證,而是滲入日常環境的視覺結構。審美判準因而動搖,秩序的權威受到質疑,建築的政治性重新獲得清晰位置。形式不再宣稱中立,而展現為批判行動的具體媒介,得以生成差異、擾動語境,並持續揭露文化結構中的緊張與裂縫。

現代與後現代之間的斷裂與過渡

這場形式與語言的轉向深深植根於更廣泛且更具張力的文化變動脈絡,是現代與後現代之間的斷裂,也是一次對法西斯政治美學的潛在卸除與重新編碼。二戰以前的歐洲,現代主義在義大利與納粹德國曾經與極權政體形成若即若離的關係,建築語言被用於構築視覺秩序、鞏固國族敘事。追求單一中心、形式純粹與幾何清晰的現代主義語彙,在政治層面往往對應權力所需的整體性與統御感,其美學結構因此難以與權力技術劃清界線。

後現代語境使上述聯動失去根基。雙重編碼的策略揭露單一美學背後的權力邏輯,並透過符號的轉調與語境的改寫,瓦解形式的威權性。建築師借由戲仿、挪用與重組歷史語彙,讓曾經被政權利用的形象從權力敘事中脫離,轉而指向更開放、更具多義性的文化位置。歷史符號與通俗意象被並置,使高雅與菁英主義的界線變得鬆散;比例、構圖與秩序被扭動,使權力所依賴的美學整合失去正當性。建築因而不再是形式化的管控語言,而是可被讀寫、可被質疑、也可被重新擁有的文化介面。

後現代語彙的轉向同時帶動空間觀的重置。封閉而莊嚴的建築形式逐步退場,開放而錯置的公共空間開始出現。廣場不再以上位者雕像為中心,而是成為可供多聲部交流的場所。透明、破碎與不對稱等語法讓空間對話由指令式的單向發聲,轉為包含批判、幽默與自我反思的多邏輯辯證。語言策略在此不再服務單一權力,而是向社會提供一種能夠自我解碼的空間思考方式。

從文化層面看,後現代建築的形成更像是對法西斯美學的長期後設回應。形式不再被視為不可觸碰的象徵,而是被重新置入開放語境。建築師以挪用方式將曾經承載權力的語彙轉回公共討論,使歷史從宣示工具轉為需要重新談判的文本。建築不再以封閉而確定的形象宣告自身,而是以流動、錯位與多義呈現社會結構的複雜性。

這段理論轉向也使建築在文化中的位置產生新定義。建築不僅承載物質需求,也同時是權力意圖、歷史記憶與身份辯證的交會處。後現代建築的語言更新將建築從工程技術的框架中抽離,帶入文化批判的領域,使建築真正成為一種文化行動。