在當代建築與互動設計的論述中,人類正站在感知結構重組的臨界點。長期以來主宰日常經驗的「螢幕」,作為發光、矩形且具明確邊界的介面裝置,不僅是資訊顯示的工具,也深刻形塑了觀看、操作與理解世界的方式。螢幕透過固定的框架,將數位內容與物質現實加以區隔,建立起內外分明、主客對立的感知秩序,資訊因而被理解為存在於另一個平面之上的抽象層次,而非與身體、空間與環境連續生成的存在。

此一結構正在鬆動。隨著「普適運算」(Ubiquitous Computing)概念的實踐深化,數位系統逐漸脫離單一終端的集中狀態,轉而分散嵌入於城市、建築、物件與日常行為之中。Mark Weiser(1952–1999)在其奠基性論文中所描繪的計算環境,並非以更強烈的視覺介面為目標,而是朝向「消隱」的方向發展,計算退居背景,成為環境運作的一部分,而非被凝視的對象。

數位資訊不再以影像或文字的形式等待被閱讀,而轉化為溫度、光線、聲音、震動與流動節奏等物質化線索,直接介入身體的感知結構。資訊逐漸呈現為場域性的存在,與空氣、牆面、地面、行走路徑與群體活動交織成動態關係。空間不再只是承載介面的容器,而逐步成為介面本身,其狀態隨著使用者的移動、停留與行為而持續變化。

以螢幕為中心的人機互動模型,長期預設明確的操作邏輯、視覺層級與因果回饋,使用者透過手指、滑鼠或游標與符號系統建立關係。當感知被分散至環境各處,互動不再集中於單一操作節點,而在多重感測回路的交會中展開。身體的姿態、移動速度、停留時間與周遭環境條件,共同構成介面得以被感知與回應的基礎。

當螢幕逐漸失去其作為唯一介面的中心地位,數位與物質之間的界線亦隨之模糊。資訊不再被視為抽象層次的附加物,而是成為環境的一項條件,與建築材料、結構系統與社會行為共同構成可感知的整體。此一轉折標誌著從物件導向介面走向場域導向介面的歷史時刻,也為後續關於場域介面(Field User Interface, Field UI)1與空間作為互動媒介的討論,開啟必要的理論前提。

介面的本體論危機與感知的現象學回歸

當數位媒介逐步滲入空間結構並改變人類的感知條件,建築學的核心問題亦隨之浮現,迫切需要重新檢視其長期依賴的感官前提。芬蘭建築理論家 Juhani Pallasmaa 在《肌膚之眼》(The Eyes of the Skin, 1996)中所提出的批判,於此語境中重新獲得其尖銳性。Pallasmaa 指出,西方文化與現代建築深受「視覺中心主義」(Ocularcentrism)支配,感知秩序長期圍繞觀看而展開,其他感官逐漸被邊緣化,甚至被視為次要或不可靠。

在其論述中,視覺並非中性的感官,而帶有結構性的距離。聚焦視覺(Focused Vision)將主體抽離於世界之外,形成旁觀與控制的姿態,與現代主義建築對透視法、軸線配置與形式純化的偏好形成內在共振。空間被理解為可被觀看與測量的對象,而非身體所經驗與回應的場域。視覺中心主義所建立的感知秩序導致建築經驗逐步轉向表層化與去身體化,建築被評價為視覺構圖的完成度,而非棲居經驗的厚度。

進入數位時代初期,電腦螢幕成為主要的互動媒介,進一步強化此一分離結構。多重感官所構成的世界被壓縮為平面影像與符號介面,重量、溫度、阻力與材質差異逐漸退出感知舞台。人類與世界的關係被重新編碼為觀看與操作的關係,存在被轉化為可被顯示與切換的資訊狀態,物質世界的臨在感因而持續削弱。

在後螢幕時代(the post-screen era)2的討論中,Pallasmaa 的現象學立場提供關鍵的理論起點,指向感知層級的重構與身體經驗的回返。他主張觸覺構成所有感官的基礎,視覺本身亦源自身體對距離、尺度與表面的觸知能力。觀看並非純粹的光學行為,而深植於皮膚、肌肉與姿態之中。由此出發,觸覺性(Hapticity)不再侷限於手部操作,而涵蓋整個身體與環境之間的物理關係。

在當代互動設計與建築空間中,觸覺性表現為溫度變化所引發的身體反應,氣流流動所形塑的方向感,聲音震動所產生的空間深度,以及重力對步伐與姿態的持續牽引。資訊不再僅以視覺符號呈現,而透過環境狀態被身體即時感知。介面逐漸轉化為感官條件的編排,而非視覺物件的展示。

此一轉向要求建築師與互動設計師重新思考自身的工作範疇。形式的視覺美學已不足以回應當代感知經驗的複雜性,空間必須被理解為承載存在經驗的媒介。Pallasmaa 強調,建築的根本任務在於支持人類於世界中的棲居狀態,而非提供可被觀看的對象。當數位技術逐漸退居背景,建築本身被迫承擔更為積極的角色,透過材料、尺度、聲學與光影條件,直接與身體建立關係。

於此脈絡下,建築可被理解為具身的感知器官,其物質性與空間配置不再服務於再現,而回應感知的生成過程。此種實踐嘗試修補長期由視覺主導所造成的感官斷裂,重新建立人類與環境之間的親密關係,也為後續關於場域介面與多重感官互動的理論發展,奠定堅實的現象學基礎。

邊緣意識與氛圍的優先性

隨著介面逐步退出顯性的螢幕形式,互動所發生的空間重心亦隨之轉移,從注意力的中心位置移向感知的邊緣區域。此一轉向構成「場域化互動」(Situated Interaction)理論的重要前提,重新界定人與資訊之間的關係。在傳統人機互動模型中,互動被設計為必須被察覺、被理解並被操作的事件。使用者需要主動集中注意力,透過點擊、輸入或選擇完成任務,認知活動因此長時間維持在高度警覺狀態。

然而,建築空間的經驗邏輯並不建立於持續的專注之上。牆面、地坪、光線、聲音與氣味多半退居意識背景,卻持續塑造行為節奏、情緒狀態與方向感。人在空間中移動與停留時,並未將注意力投注於單一物件,而是在一連串邊緣感知之中形成整體經驗。互動若要真正融入建築語境,便無法沿用以操作為核心的介面模式,而必須回應空間經驗的背景性特質。

德國哲學家 Gernot Böhme 於其氣氛理論中,為此一轉向提供重要的哲學支撐。在《氣氛》(Atmosphäre, 1995)與後續著作中,Böhme 將「氣氛」界定為介於主體與客體之間的感知現實。氣氛並非純粹來自物理環境的屬性,也非個體內在心理的投射,而是在特定場域中,由光線、材質、聲響、尺度與身體狀態所共同生成的感知張力。氣氛無法被單純觀看或指認,只能被置身其中而感受。

在後數位建築的脈絡中,資訊的傳遞方式逐步轉變。符號的閱讀與解碼退居次要位置,氣氛的調控與感知狀態的引導成為空間運作的重要層次。資訊不再以明確訊息的形式出現,而透過亮度變化、聲學條件或環境節奏被身體即時察覺。互動在此轉化為感知關係的微調,而非指令與回饋之間的直接交換。

Pallasmaa 於《肌膚之眼》中指出,周邊視覺對於空間定向與存在感具有基礎性作用。聚焦視覺將主體推向觀察者的位置,而周邊視覺則將身體包覆於空間之中,人得以感受尺度、距離與方向。當互動介面退居建築背景,設計的重點不再是吸引目光,而是與周邊感知協調運作。介面融入光影、聲音與材質變化之中,成為空間經驗的一部分,而非獨立於空間之外的裝置。在此條件下,互動發生於不經意之間,資訊被感知而非被閱讀。

Malcolm McCullough 於《環境公共財》(Ambient Commons, 2013)中,進一步將此一轉向引入倫理層次的討論。他指出,當資訊逐漸具身化並滲入環境,注意力成為高度稀缺的資源。若建築與城市空間被設計為持續要求關注,最終將導致感知疲勞與環境壓迫。相較之下,良好的環境介面應維持低干擾狀態,讓資訊如同自然線索般存在。

McCullough 將此狀態描述為可調適的平靜。光線透過窗戶的變化傳達時間流逝,聲音層次暗示空間尺度,溫度與氣流標示活動強度,資訊在不強迫注意力的情況下被感知。互動僅在必要時進入聚焦層次,其餘時間則維持在背景狀態,支持日常行為而不干擾其節奏。

在此框架中,後螢幕時代的建築與互動設計不再追求可見性或即時回饋,而轉向感知場域的細緻編排。介面不再佔據視覺中心,而滲入空間氛圍之中,與身體經驗同步生成。此一轉向為場域介面與多重感官互動奠定理論基礎,也重新界定建築在數位環境中的角色。

Zero UI 與環境運算的物質化

Zero UI(零介面)3指涉的並非介面消失,而是互動不再依賴可被指認的視覺操作層,計算與回饋轉而融入行為、語境與環境條件之中。於此意義下,Zero UI 可被理解為對圖形使用者介面霸權的回應,其核心企圖在於削弱人與機器之間高度形式化的中介層,轉而回到人類在日常生活中早已熟悉的交流方式。語音、手勢、眼神與生理節律逐步成為互動的基礎語彙,介面不再作為必須被觀看與操作的物件存在,而轉化為關係生成的過程。在建築學的語境中,Zero UI 不再指向螢幕的消退,而指向建築角色的轉變,建築本身進入接收、判斷與回應的運作鏈之中。

此一轉向仰賴多項技術條件的逐步成熟與交織運作。首先是智慧環境的發展,感測系統被嵌入牆體、地坪與結構之中,持續蒐集光線、溫度、聲音與人流等資訊。建築不再是被動的物質集合,而成為能夠感知狀態變化的環境。其次是預測性運算的引入,計算系統不再等待明確指令,而根據時間、位置與行為模式推測即將發生的需求。互動因而從回應式轉向前置式,系統在事件發生之前便已調整環境條件。第三則是致動架構的實踐,建築構件具備改變狀態的能力,立面可調節開合,室內配置可回應使用密度,光影與聲學條件隨感知資料而重新分佈。

於此結構中,互動不再發生於某個明確的介面節點,而瀰漫於整個空間經驗之中。使用者並未明確下達指令,卻持續與建築建立回饋關係。行走、停留與姿態變化成為可被讀取的訊號,環境的回應則以物理狀態的變化呈現。Zero UI 在此意義下與場域化互動高度重疊,兩者皆指向互動從物件導向轉向環境導向的結構轉變。

然而,Zero UI 的實踐同時伴隨潛在風險。Rem Koolhaas 長期在其建築與書寫中指出,過度追求順暢與效率的空間體驗,往往隱含更深層的控制結構。在《癲狂的紐約》(Delirious New York, 1978)與後續對當代城市的批判中,他反覆揭示建築如何在不被察覺的情況下引導行為。當介面完全退居背景,使用者可能無法清楚辨識何時正在被感測,何時正在被預測,甚至無從判斷自身是否仍保有拒絕互動的權利。

介面的隱形化因此帶來可見性問題。當互動不再以明確形式出現,控制機制也可能同步隱蔽。使用者在缺乏感知線索的情況下,被納入演算法所建構的行為環境之中,主動性逐漸被轉移至系統層級。互動表面上顯得自然,背後卻可能形成高度非對稱的權力關係。

因此,對 Zero UI 的討論無法停留於效率或舒適性的層面,而必須引入倫理層次的審視。可見性不僅關乎資訊是否被呈現,也關乎使用者是否能理解環境正在如何運作。主動性則涉及人是否仍能介入、調整或中止互動關係。真正成熟的場域化互動,並非讓計算系統全面接管環境,而是在感知與回應之間保留反思的空間。

在此意義下,Zero UI 指向的並非介面的消除,而是介面位置的重新配置。互動不再集中於單一裝置,而分散於空間條件之中。建築在其中扮演的角色,不是中立的背景,而是與人類共構感知經驗的積極參與者。唯有在此基礎上,人與環境之間的關係才能朝向真正具備意識與回饋能力的共生狀態發展。

控制論建築的系譜學:從對話理論到神經網路

當代關於互動建築與智慧環境的討論,並非憑空出現的新興潮流,而可被理解為二十世紀中葉控制論運動的延續與再現。1960 年代所展開的控制論研究,首次系統性地將回饋、調節與自我組織納入對人、機器與環境關係的整體思考之中,為後來數位技術與建築理論的交會奠定深層結構。回溯此一系譜,有助於重新辨識當前技術與建築融合的理論基礎,同時辨認其中潛藏的偏移與盲點。

控制論最初由 Norbert Wiener(1894–1964)提出,其在《控制論》(Cybernetics, 1948)中,將生物體與機械視為同樣受到回饋機制支配的系統。行為不再被理解為單向因果的結果,而是在環境刺激與系統反應之間不斷調整的過程。此一觀點動搖了傳統將人類意識置於中心的位置,轉而關注系統如何在不確定條件下維持穩定。空間與建築在此框架中,不再只是靜態容器,而具備成為調節行為與資訊流動的可能性。

控制論建築的生成邏輯:互動、回饋與可變結構

在建築與設計領域,控制論思想迅速被轉譯為對互動性與可變結構的探索。此一轉向不再將建築視為完成後即告封閉的形式,而是將其理解為持續運作的過程。英國建築師 Cedric Price(1934–2003)與理論家 Gordon Pask(1928–1996)的合作,為此一思路提供具體而激進的實驗場域。Price 所構想的可變建築,拒絕以穩定形態作為設計終點,而將調整能力與回饋關係置於核心位置。空間在使用過程中被不斷重新配置,其意義並非由建築師預先規定,而是在實際互動中生成。

Pask 的理論工作為此一建築觀提供了關鍵的認識論支撐。在其對對話系統的研究中,學習不再被理解為資訊單向傳遞的結果,而被視為互動雙方在交流過程中共同演化的狀態。此一觀點在《對話理論》(Conversation Theory, 1976)中獲得系統化表述。對話在此並非語言交換的表層行為,而是持續調整內在結構的過程。當此一邏輯被引入建築思考,空間便不再只是承載活動的背景,而成為能夠回應、修正並參與行為生成的系統。建築與使用者之間的關係,由支配與被支配轉向互動與協商。

同一時期,W. Ross Ashby(1903–1972)在《大腦的設計》(Design for a Brain, 1952)中提出的「必要多樣性法則」(Law of Requisite Variety),進一步鞏固控制論對環境與行為關係的理論影響。Ashby 指出,系統若要有效回應外部變化,內在結構必須具備與環境複雜度相當的變化能力。穩定並非來自僵固控制,而源自足以吸收不確定性的調節空間。此一原則後來被引入空間設計與城市研究之中,成為理解可調適環境的重要理論基礎。

於此脈絡,智慧環境的構想逐步成形。其目標並不在於追求單一最優狀態,而是在多重條件持續變動的情境中維持動態平衡。建築與城市被理解為能夠感知、回饋並調整自身狀態的結構,其運作邏輯更接近生態系統而非機械裝置。使用者的行為不再被視為干擾,而成為系統得以運作的必要成分。

然而,此一系譜亦埋藏內在張力。當控制論的回饋模型被過度簡化為可量化的調節機制,建築便可能滑向純粹的行為管理工具。使用者在名義上被納入互動回路,實際上卻被轉化為資料來源。重新檢視 Price、Pask 與 Ashby 的理論遺產,有助於辨識互動建築在參與與控制之間的界線,也為當代智慧環境的倫理討論提供必要的歷史座標。

未完成的烏托邦:《樂趣宮殿》與不確定性架構

在 Price 與 Pask 的理論合作基礎上,結合劇場導演 Joan Littlewood(1914–2002)對公共文化與社會參與的實踐構想,《樂趣宮殿》(Fun Palace, 1961–1964)(圖 1)構成最具代表性的空間實驗。此一構想不只是理論層面的推演,而是嘗試將控制論所提出的回饋、學習與調節機制轉化為可被經驗的建築結構。《樂趣宮殿》並未被設計為完成後即可固定使用的建築物,而被構想為能夠隨行為變化而持續調整的環境系統。建築在此不以穩定形式為核心,而以反應能力與可塑性作為存在條件。

在 Price 的規劃中,《樂趣宮殿》被理解為開放的結構框架,而非具備既定功能分區的建築體。大型鋼構網格提供基本支撐,起重系統與預製模組則構成可被重新配置的操作層級。空間配置不由建築師預先決定,而是在使用過程中根據活動需求被不斷重組。此一架構與 Pask 對對話系統的理解形成直接呼應。空間在此不只是被動回應指令,而是在互動過程中調整自身狀態,其行為邏輯更接近學習系統而非機械裝置。

Pask 曾為《樂趣宮殿》設想導入即時回饋機制,透過感測與資訊回收,讓建築能夠讀取使用模式並調整環境條件。此一構想雖受當時技術限制而未能完整實現,卻清楚揭示建築作為對話參與者的角色定位。使用者的行為不再只是被容納於空間之中,而成為觸發空間變化的關鍵因素。建築的狀態因此不斷被更新,其存在形式與社會活動同步演化。

《樂趣宮殿》在社會層面的企圖同樣延續控制論對開放系統的關注。Littlewood 將劇場視為公共學習與文化參與的場域,《樂趣宮殿》則嘗試將此理念擴展至建築尺度。空間不再服務於特定菁英文化,而向多元活動開放,讓使用者在實踐中重新界定自身角色。建築在此被視為促進參與與交流的基礎設施,而非象徵權威或紀念價值的物件。

作為 Price 與 Pask 合作的具體呈現,《樂趣宮殿》清楚展現控制論建築的核心矛盾。一方面,它將回饋與適應轉化為解放空間使用的工具,讓建築成為支持公共行動的彈性結構。另一方面,對行為的持續讀取與調節亦隱含潛在的控制風險。此一張力並未在《樂趣宮殿》中被消解,反而成為其理論價值所在。正是在此未完成與未解決的狀態中,《樂趣宮殿》成為後續互動建築與智慧環境反覆回返的原型參照。

從《樂趣宮殿》 到可變文化機器:技術條件下的轉譯

作為未曾落成的原型,《樂趣宮殿》的影響並未止於概念層級,而是在後續建築實踐中以不同形式被吸收與轉化。其中最具代表性的實體化例證,出現在 1970 年代由 Renzo Piano 與 Richard Rogers(1933–2021)設計的《龐畢度中心》(Centre Georges Pompidou, 1977)(圖 2)。此一建築經常被視為《樂趣宮殿》思想在公共文化機構中的制度化轉譯,反映了 Price 與 Pask 所提出的可變結構構想在特定技術與社會條件下的落實方式。

《龐畢度中心》透過將結構、機電與流通系統全面外露,形成高度可讀的基礎設施框架,內部空間則被保留為可被反覆重新配置的開放平面。建築不再以固定功能分區為核心,而作為承載多元文化活動的平台存在。此一策略延續了《樂趣宮殿》對不確定使用與開放框架的重視,將建築從形式導向轉向基礎設施導向,使其能隨策展需求與公共活動調整內部狀態。

然而,《龐畢度中心》同時揭示了《樂趣宮殿》系譜在實體化過程中的關鍵轉向。相較於 Price 所構想的即時調整與使用者參與,《龐畢度中心》的可變性主要由機構層級所主導。空間重組透過行政決策與策展流程完成,而非在日常使用中持續生成。回饋關係因此被轉化為制度化操作,建築作為對話系統的潛能,在此被重新配置為可管理的文化機器。

在技術層面上,《龐畢度中心》所展現的可變性仍以結構與服務系統為核心,而非感知與計算層級的即時互動。建築的開放性體現在平面彈性與機能中立,而非對使用者行為的動態讀取。控制論中對學習、回饋與調節的想像,在此被轉譯為穩定且可預期的空間策略,服務於大型公共機構的運作需求。

透過《龐畢度中心》的案例,《樂趣宮殿》所揭示的核心張力得以清楚呈現。建築一方面被重新理解為公共平台與開放結構,另一方面卻在制度與管理條件下,逐步失去即時對話與使用者主導的特質。可變性並未消失,而是轉化為可被控制與編排的空間資源。

此一轉譯說明,互動建築的發展並非單純由技術推動,而深受制度、治理與公共文化結構的影響。《樂趣宮殿》與《龐畢度中心》之間的關係,不構成線性進步的敘事,而形成一段關於理想、實踐與妥協的歷史軌跡。當代對智慧環境與場域化互動的討論,正是在此張力未解的系譜之中持續展開。

代理人與對話: Pask 的遺產

《樂趣宮殿》之所以能超越單純的可移動建築,在於其背後強大的控制論支撐。作為專案的控制論委員會成員,在《樂趣宮殿》的構想中,Pask 為原本以鋼構與機械裝置為主的架構引入關鍵的運作邏輯,建立於「對話理論」之上的控制架構,為建築提供可學習與可回應的內在結構。建築在此不再只是被動承載活動的容器,而被理解為能夠參與互動關係的存在。

Pask 對互動的理解,遠遠超出當時盛行的刺激與反應模型。互動不被視為輸入與輸出之間的線性關係,而被界定為在時間中逐步形成的認知過程。在《對話理論》中,Pask 將學習描述為參與者之間相互調整理解結構的歷程。系統的價值不在於準確執行命令,而在於能否在互動中持續修正自身的行為邏輯。

在《樂趣宮殿》的設想裡,計算系統承擔多重角色。其一,系統透過持續觀察,辨識使用者的行為節奏、使用模式與偏好變化,將互動歷史納入後續判斷之中。其二,系統被設計為參與對話而非單向回應。Pask 指出,若系統完全預測並滿足所有需求,互動將迅速失去張力;反之,若系統行為過於隨機,使用者則難以建立理解關係。基於此,他提出「未被完全定義的目標」概念,讓系統在新奇性與熟悉感之間維持可被感知的張力,促成持續的參與。

其三,互動被理解為共同演化的過程。建築在使用中逐步調整回應方式,使用者也在互動中學習如何解讀與操作環境。關係不再建立於固定規則之上,而是在反覆回饋中生成。建築與人類由此形成相互適應的關係網絡,空間行為與使用策略同步發展。

Pask 將此類系統歸入「二階控制論」(Second-order Cybernetics)的範疇。與早期僅關注系統穩定性的控制論不同,二階控制論將觀察者本身納入系統之中。觀察、理解與回饋不再發生於外部,而構成系統運作的一部分。在此框架下,建築不再被視為純粹的客體,而成為具備回應能力與判斷邏輯的代理人。互動因此轉化為平等關係中的協商,而非單向控制。

在當時的技術條件下,類比計算與感測能力仍然有限,相關構想難以在實務層面全面展開。隨著人工智慧與機器學習的發展,Pask 所描繪的學習型系統逐漸獲得技術支撐。建築作為可感知、可記憶並可調整的存在,再次成為可被深入思考的對象。Pask 的理論並非停留於歷史階段的產物,而是在當代智慧環境與場域化互動的討論中,持續展現其前瞻性與未竟潛能。

建築作為有機體:Ada 智慧空間的神經形態學

若說《樂趣宮殿》作為控制論建築的起點,更像是尚未落實於物質層面的預言性構想,那麼二〇〇二年瑞士博覽會(Expo.02)中的《艾達:智慧空間》(Ada: The Intelligent Space, 2002)(圖 3),則標誌著此一思想首次在技術與空間層級獲得完整展開。由蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)神經資訊學研究所(Institute of Neuroinformatics, INI)所研發的 Ada,被視為對 Pallasmaa 之感官整體論,以及 Pask 之對話理論,最為徹底的空間實踐案例之一。

Ada 並未被設計為承載計算設備的建築容器,而被構想為具有內在感知與反應機制的人工有機體(Artificial Organism)。訪客並非站在建築外部進行操作,而是直接進入其內部,成為其感知場域的一部分。此一設定顛覆了傳統建築與機器的關係,空間不再包覆技術,而是成為技術本身的表現形式。Ada 常被描述為「內翻的機器人」(Inside-out Robot),其意義正在於感知、判斷與回饋皆於空間之中展開,而非集中於單一裝置。

Ada 的核心控制架構並非建立於傳統邏輯規則或預先編寫的行為腳本,而是基於生物神經機制所建構的模擬神經網路。系統行為並不由明確指令觸發,而在神經元權重持續調整的過程中逐步形成。學習與適應構成系統運作的常態,感知與回應以分散方式同時展開,空間之中不存在單一的控制中心,而呈現為持續變動的動態場域。

此一運作邏輯,與 Stan Allen 在《點+線:關於城市的圖解與設計》(Points + Lines: Diagrams and Projects for the City, 1999)中所提出的空間理解方式形成深層呼應。Allen 將空間視為由多重條件所構成的場域,而非由封閉形體所界定的物件。他關注力量、流動、事件與時間如何在空間中交織,並主張建築應處理關係與過程,而非穩定形式。在此框架中,形式並非設計的起點,而是條件互動下暫時浮現的結果。

Ada 的空間狀態正是在此意義下運作。訪客的移動、停留與群體行為,轉化為場域內部的感知訊號,參與空間狀態的持續調整。建築不再以輪廓或構件作為主要識別,而透過行為密度、節奏變化與感知回饋被經驗。空間意義並未被固定於結構之中,而在事件展開的過程中逐步生成。Ada 因而不只是實體環境,而是由條件、行為與時間共同構成的場域實踐,將 Allen 所描述的場域條件推向具體而可感知的層次。

在互動結構上,Ada 展現封閉而持續運作的回饋回路,完整體現場域化互動的特徵。其感知系統並不依賴單一感官,而由多重感知層共同構成。地板由三百六十塊六邊形壓感模組組成,構成其觸覺層。這些模組能感測重量分布、移動方向與速度變化,訊號在模組之間傳遞的方式,模擬生物神經系統中的側抑制與興奮關係。訪客的行走軌跡因而轉化為空間內部的神經活動。

視覺與聽覺感知則由天花板配置的攝影機與麥克風陣列構成,用於定位聲源、辨識顏色與群體行為模式。感知結果並不被轉譯為抽象數據介面,而直接進入神經網路的運作流程,參與後續行為生成。

在表現層面,Ada 透過光線與聲音與訪客建立關係。環形投影系統與分布於地面的光源構成其光線語言。可移動的聚光裝置,常被稱為「光指」,會指向特定訪客,形成被察覺與被回應的經驗。此一指涉並非單純標示位置,而是空間主動表達注意力的方式。

從物件到場域:數位構造與流動性

當建築被理解為能夠感知並回應環境狀態,問題隨之轉向其物質構成方式如何承載變動本身。重點不再落在技術是否進入建築,而在於建築如何在形式層級容納持續運作的流動性。長期以來,建築被視為穩定的物件,其形式依循幾何比例、結構邏輯與視覺秩序而建立。此一觀念預設形態先於使用而存在,空間完成之後才進入被佔用與解讀的階段。

在以感知與回饋為核心的建築觀中,此一分離逐漸失效。形式不再被視為最終結果,而被理解為在行為、力量與時間交織下形成的暫時狀態。建築由物件轉向場域,意味著其存在方式不再依賴清楚界定的邊界,而取決於關係如何在空間中被持續生成。牆面、結構與表皮不只是界定內外的構件,而成為調節光線、氣流、聲音與人流的媒介。

幾何學擅長描述穩定形態與比例關係,卻難以處理持續變動的條件。相對之下,演算法與動力學關注的是過程本身,形式在其中不被預先確定,而是在運算、限制條件與回饋關係中逐步浮現。建築形態不再被視為完成的設計對象,而成為可被持續調整的構造狀態。

在數位構造的框架下,結構不僅承受荷重,也參與力的分配與轉換。表皮不再只是遮蔽或象徵,而回應光照、溫濕度與使用密度的變化。穩定性不再來自固定形態,而來自在變動條件中維持關係的能力。建築的存在逐漸接近調節系統,而非靜態組合物。

建築與使用者之間的關係隨之發生改寫。空間不再只是被佔用的容器,而在行走、停留與群體行為之中持續被界定。形式與行為之間不再維持清楚分界,而在回饋關係中相互生成。建築成為感知與行動交會的場域,其結構意義不在完成瞬間固定,而在時間推移中逐步展開。從物件轉向場域,從幾何學轉向演算法與動力學,並非風格或工具的更替,而關乎建築構造觀的重新定位。建築不再僅供觀看與解讀,而直接參與感知、行為與環境條件的編排,為後續關於即時回饋、場域介面與數位建築實踐,奠定理論基礎。

場域條件:Allen 的聚群邏輯

Allen 在其極具影響力的論文《場域條件》(Field Conditions, 1996)中,提出不同於傳統形式構成的建築策略。此一策略並不以完成形態或單一物件為設計核心,而將注意力轉向元素之間的關係結構。建築在此被理解為由條件所組織的場域,其形式並非預先確立,而在關係運作中逐步浮現。此一觀點為理解後螢幕時代的互動環境,提供關鍵的形式基礎。

在 Allen 的論述中,建築構成經歷由「一」轉向「多」的轉換。傳統建築傾向於塑造獨特且封閉的形式,形式本身成為被觀看與辨識的對象。場域思維則將重心放在多重元素之間的關聯。空間由大量重複、相似但各自具有差異的單元所構成,整體呈現為矩陣狀態。形式不再依賴單一中心,而透過單元之間的配置與互動獲得穩定。

矩陣式構成並不意味著混亂。場域的秩序並非來自集中指令,而在局部規則的反覆運作中生成。Allen 以自然界的群體行為作為比擬,鳥群與魚群的整體形態並未由單一控制者決定,而在無數個體即時調整方向與距離的過程中持續變化。建築場域同樣如此,每個單元僅遵循有限且簡單的規則,整體結構則在互動關係中逐步湧現。穩定性在此不來自固定形式,而來自關係分佈的持續運作。

場域同時呈現高度開放的特質。邊界不再被理解為清楚劃分內外的線條,而是可被穿越與延展的區域。空間並未封閉於自身輪廓之中,而與周邊條件保持連續關係。人流、資訊與環境狀態得以進入並影響場域運作,場域的範圍隨關係變化而調整,其存在方式更接近連續體。

當此一場域觀被引入互動設計,設計重心亦隨之轉移。互動不再圍繞單一控制介面展開,而由分佈式的感測與致動節點所構成。每個感測器在孤立狀態下並不具備完整意義,其價值來自於在整體網絡中的位置。感知由多點共同完成,形成能夠捕捉行為節奏與群體模式的感知結構。

Ada 的地磚系統正可作為此一場域邏輯的具體實例。單塊地磚僅回報局部壓力變化,無法構成對行為的理解。當地磚作為矩陣運作,行走路徑、停留時間與群體聚集狀態在資料流中逐步浮現。空間在此回應的並非個別操作,而是整體行為結構。互動由操作層級轉向關係層級,建築作為場域,參與感知與理解的生成。

透過 Allen 所提出的場域條件,後螢幕時代的互動環境得以在形式層面獲得清楚定位。建築不再依賴可見介面來組織互動,而在分佈式感知與回應之中形成經驗。形式不再被理解為靜態構圖,而成為關係運作的暫時結果,為建築在感知、行為與環境條件之間建立連續的互動基礎。

異塑性空間:Hyposurface 的實時地形學

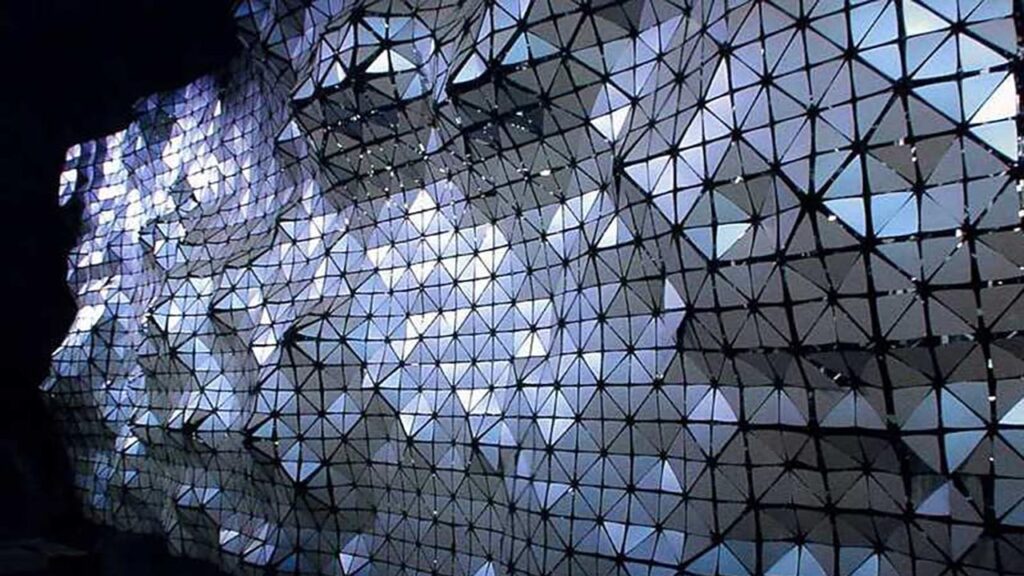

若說《艾達:智慧空間》呈現了感知如何在空間中被組織為場域,那麼由 dECOi 建築事務所主持人 Mark Goulthorpe 所設計的《神盾低表皮》(Aegis Hyposurface, 1999–2001)(圖 4),則進一步展示回應如何在物質層級被具體化。此一作品常被視為數位構造與場域理論交會的重要實驗,將計算、力學與建築表皮整合為可即時反應的空間系統。

Hyposurface 被構想為一面具備高度解析度的建築皮膚。其表面由大量金屬三角面所構成,這些面片並非視覺顯示單元,而是具有厚度與重量的實體構件。每一面片背後連結氣動活塞,構成可獨立運作的物理節點。相較於以光為媒介的螢幕顯示,此一結構將像素概念轉譯為實體構造,建築表皮因而成為可被推擠、拉伸與變形的物質矩陣。

在運作層面上,Hyposurface 依賴即時變形機制。透過高速資料匯流與控制系統,數千個氣動活塞能在極短時間內同步伸縮。聲音、動作或外部資料進入系統後,會被轉換為三維幾何運算,進而驅動表面產生連續起伏。牆面不再只是回應事件的背景,而在變形過程中直接呈現資料狀態,浮雕、波動與文字皆以物質位移的形式出現。

此一實踐標誌著空間邏輯的重要轉換。傳統建築多依賴自塑性模式,身體在既定環境中調整自身行為。Hyposurface 所呈現的,則是異塑性空間條件,環境本身根據感知輸入改變形態。建築表皮不再維持僵固狀態,而具備接近液態的可塑性。空間在此不只是被感知的對象,而成為與身體同步變動的存在。

在理論層面上,Hyposurface 的關鍵意義在於資訊與物質之間的轉譯關係。資料不再停留於符號或影像層級,而直接進入構造系統,轉化為力與位移。建築表皮因此成為資訊的載體,顯示內容不透過光線,而透過物質變形被感知。觸覺、距離感與重量感在此重新回到互動核心,空間經驗不再以視覺為唯一通道。

此一策略與 Pallasmaa 在《肌膚之眼》中對視覺中心主義的批判形成清楚呼應。Hyposurface 所建構的互動,無法被單純觀看而理解,而需透過身體在空間中的臨近與移動來經驗。建築不再作為影像的承載體,而回到觸感、阻力與形變所構成的本體層次。

透過《神盾低表皮》,數位構造不再被理解為形式生成的工具,而成為回應性場域的物質基礎。建築在此不僅感知世界,也以自身形態回應世界,將反應能力嵌入構造之中,為後螢幕時代的互動空間,提供清楚而激進的物質模型。

動力學基礎設施:《棚屋》與硬體的可塑性

位於紐約哈德遜廣場的《棚屋》(The Shed, 2019)(圖 5),由 Diller Scofidio + Renfro 與 Rockwell Group 共同設計,將場域與不確定性的概念推進至巨型基礎設施的尺度。此一建築並非以固定形態作為完成狀態,而被理解為可被啟動、轉換與重新配置的城市裝置,回應文化活動在時間與規模上的高度變動性。

《棚屋》的核心特徵在於其可伸縮外殼構成建築的關鍵構件的巨型動力學結構。該結構重量約四千噸,外覆 ETFE 氣枕,並安裝於直徑約六英尺的轉向架輪組(Bogie Wheels)之上。外殼沿著鋪設於基地的軌道移動,運作原理接近港口起重設備與鐵路系統。當外殼展開時,原本的戶外廣場被覆蓋並轉化為受控的室內演藝空間 The McCourt。整個轉換過程可在數分鐘內完成,城市尺度的空間條件因此在短時間內被重新界定。

此一操作方式,突顯《棚屋》作為基礎設施建築的特質。Liz Diller 曾以「全肌肉,無脂肪」(All muscle, no fat)形容此一設計,意在指出建築不再追求表層造型或象徵性外觀,而將所有構成元素導向功能與轉換能力。建築在此不被視為靜態容器,而是隨時準備進入不同狀態的結構平台。此一立場可被視為 Price 在《樂趣宮殿》構想中所提出精神的延續,為不可預期的未來活動預留最大彈性。

與前述以微觀尺度進行即時變形的案例不同,《棚屋》所呈現的是宏觀層級的重組能力。其場域性不來自密集感測器所編織的細部回饋,而來自整體結構在城市尺度上的移動與轉換。外殼本身構成巨大的介面,調節室內與室外之間的關係,也重新劃定公共與私密、免費與付費空間的邊界。互動在此並非發生於局部操作,而體現在空間狀態的切換之中。

場域化互動並不僅限於微型化技術或即時感測網絡,也涵蓋大型物理結構回應文化制度與城市運作需求的方式。《棚屋》將硬體結構與運作邏輯緊密結合,讓建築在時間中展開其功能潛能。場域不再由固定邊界界定,而在啟動與收合之間持續生成。

透過《棚屋》,場域理論在當代城市條件下獲得重新詮釋。建築不再只是承載事件的背景,而直接參與事件發生的條件建構。不確定性並非來自形式上的模糊,而源於結構在不同狀態之間切換的能力,為後螢幕時代的互動空間提供基礎設施層級的實踐模型。

氣氛政治與免疫球體

當建築具備感知能力並能回應自身狀態,空間的作用不再侷限於容納行為或呈現形式,而開始生成可被身體直接經驗的氣氛與氣候。光線的強弱、聲音的密度、空氣的流動與溫濕度的變化,共同構成包覆性的感知場。人在其中不再以觀看者的姿態面對建築,而被置入持續調節的環境條件之中。建築不只是背景,而逐漸成為塑造情緒、節奏與社會關係的主動因素。

建築理論因此接近 Peter Sloterdijk 所提出的球體學與氣氛政治的思考框架。在《球體》(Sphären I–III, 1998–2004)中,Sloterdijk 將人類存在理解為始終處於被包覆的狀態之中。從子宮、居所到城市與國家,人類不斷建構各種人工氣候,以維持心理與生理層面的可居狀態。空間在此不再是中性的容器,而是生命得以延續的條件集合。氣氛亦非感覺層次的附加物,而構成存在本身的環境結構。

在 Sloterdijk 的論述中,氣候與氣氛逐漸成為政治與技術的核心議題。現代性不再僅透過領土或制度運作,而透過對環境條件的調節來形塑行為與感知。當空氣被加熱、過濾、循環,當光線被計算、聲音被編排,人類的情緒狀態與行動範圍亦同步被重構。氣氛政治在此指向不以命令為形式的治理方式,而透過環境本身引導行為。

在螢幕逐漸退居背景之後,氣氛的調控成為空間運作的重要層次。資訊不再主要透過可見介面被傳達,而滲入環境條件之中。人不需要主動解讀符號,而在光影、聲響與溫度變化中形成感知回應。控制不再以指令或畫面出現,而透過環境節奏與舒適度被經驗。空間因而成為持續調節感知的裝置。

Sloterdijk 的球體學與空間免疫

Sloterdijk 在《球體》中提出,人類存在的根本條件並非抽象主體性,而是始終嵌入於空間之中。人類從來不是直接暴露於無限世界的存在,而不斷透過建構包覆性的空間結構,為自身創造可居住的內部。Sloterdijk 將此類結構稱為「球體」,指涉那些在心理、生理與社會層面上,為生命提供保護與穩定的環境形式。

於此脈絡,建築被理解為空間免疫系統(Immune Systems)。房屋、公寓與城市不只是功能性的容器,而是用以抵禦外部不確定性與威脅的保護結構。牆體、屋頂與基礎設施共同構成內部空間,將居住者與自然的混沌狀態區隔開來。免疫的意義並不僅在於防禦,而在於維持能讓生命持續運作的氣候條件。建築在此不再是形式問題,而是關於如何生產可居狀態的空間技術。

Sloterdijk 特別指出,現代性的重要特徵在於「大氣的顯性化」(Explication of the Atmosphere)。空氣不再被視為不可見的背景,而成為可被計算、調節與設計的對象。通風系統、空調設備、隔音結構與背景聲響,逐步進入建築實踐的核心。氣氛由自然條件轉變為技術生產的結果,建築師與工程師因而參與氣候的塑造。空間設計在此不僅關注形體配置,也涉及溫度、濕度、聲音與光線如何共同構成可被身體經驗的內部世界。

隨著社會結構的轉變,Sloterdijk 進一步以「泡沫」(Foams)描述當代空間狀態。在《泡沫》(Sphären III: Schäume, 2004)中,他指出現代社會不再由單一宏大球體所包覆,而由大量彼此相鄰卻相對隔離的微型空間構成。個體生活在各自的氣泡之中,這些氣泡彼此接觸、共享基礎設施,卻維持高度私密性。Sloterdijk 將此狀態描述為共隔離,指出連結與分離在同一空間結構中同時存在。

免疫功能在互動建築的脈絡中呈現出新的面貌。建築不再只是被動的殼體,而逐步成為能夠主動調節內部狀態的系統。感測器、演算法與致動裝置參與氣氛的生成,空間得以即時回應溫度變化、人流密度與潛在風險。免疫在此不僅指向隔絕,而關乎持續維持舒適、安全與心理穩定的能力。

在後螢幕時代,建築透過對氣氛的調節,直接介入感知與行為的層級。控制不再以可見指令出現,而透過環境條件被經驗。Sloterdijk 的球體學因此提供理解互動建築的重要理論框架,指出當代空間如何在免疫、氣氛與技術之間,重新界定人類的居住狀態。

減法的技術:《雨屋》與自然的人工化

英國藝術團隊 Random International 所創作的《雨屋》(Rain Room, 2012)(圖 6),可被視為 Sloterdijk 球體學理論在當代藝術中的精確註腳。此一作品並非單純以沉浸式效果吸引觀眾,而透過對氣氛與免疫條件的極端操控,將人類如何在技術環境中建構可居空間的問題具體化。

《雨屋》由約一百平方公尺的封閉空間構成,天花板密集配置注水閥門,持續製造近乎暴雨等級的降水。空間本身呈現為高度不適合停留的環境。然而,透過 3D 追蹤攝影機與即時控制系統,裝置能精確定位觀眾的位置,並即刻停止其上方的水流。雨並未消失,而在行走者周圍形成持續移動的乾燥區域。觀眾彷彿在雨中開闢出一條無形通道,空間狀態隨身體移動而同步改變。

與前述以物質增生作為回應方式的互動裝置不同,《雨屋》展現負向互動的邏輯。互動並不透過新增形態或視覺訊號完成,而透過去除原本存在的環境條件而被感知。雨勢作為既定背景被保留,乾燥區域則被視為被精確切除的空洞。互動在此不表現為加法,而表現為排除,身體的存在改變了環境的連續性,卻未在空間中留下可見痕跡。

此一策略讓氣氛的控制權成為經驗核心。觀眾所感受到的,並非單純的視覺奇觀,而是自然條件被全面調節的狀態。在本應濕冷的環境中保持乾燥,形成強烈的身體對比。此一空間可被理解為極端形式的免疫球體,在最不利的氣候條件下,為個體維持可居狀態。雨作為潛在威脅並未被消除,而被精準地推離身體周邊,免疫的邏輯在此轉化為可被經驗的空間操作。

《雨屋》同時揭示互動環境中信任關係的重要性。觀眾必須相信系統的感測精度與回應速度,才能跨越被淋濕的本能恐懼而踏入雨中。互動並非透過操作指令完成,而透過身體對環境回應機制的信任而成立。技術在此不被看見,卻持續運作,其存在僅透過未被發生的事件被感知。

在 Sloterdijk 的理論框架中,此一作品清楚展現氣氛政治的運作方式。控制不以明示命令出現,而透過環境條件的配置來引導行為。觀眾在其中被包覆於高度人工化的氣候之中,行動自由建立在系統穩定運作的前提之上。《雨屋》因此不只是關於感知的藝術實驗,而是關於免疫、信任與技術如何共同構成當代居住條件的空間模型。

透過《雨屋》,Sloterdijk 所描述的球體不再停留於理論層級,而成為可被行走、可被感受的實體場域。氣氛在此不只是背景,而成為被精密設計與維持的存在條件,揭示後螢幕時代中,空間如何透過對環境的調控,深度介入人類的感知與行為。

智慧城市的生命政治:演算法治理與愚蠢城市

然而,當環境具備高度感知與回應能力,空間不再只是舒適與效率的技術成果,也開始顯露其政治面向。對環境條件的精細控制,意味著行為被提前預測與引導。此一轉向之下,智慧環境不再僅是設計層面的問題,而逐步進入治理的範疇。Koolhaas 在其對智慧城市的批判中多次指出,當前主流論述往往由大型科技企業所主導,城市被重新描述為可被優化的資料系統,複雜的社會關係被壓縮為流量、效率與即時反應的指標。城市在此不再被理解為衝突、協商與歷史層疊的場所,而被視為可被即時調校的操作介面。

Koolhaas 以「愚蠢城市」(Stupid City)作為反諷,指出當城市被標榜為智慧,市民反而逐步失去判斷與應變的空間。環境預先消除了摩擦與不確定性,行動路徑被優化,選項被簡化,困難被系統性地移除。城市不再要求市民學習如何面對複雜情境,而將一切轉化為被動接受的體驗。人在此不再被視為能夠承擔責任的行動者,而被安置於被照護、被引導的位置,形成結構性的嬰兒化狀態。

此一現象在法國法學家 Antoinette Rouvroy 對演算法治理(Algorithmic Governmentality)的分析中獲得更精確的描述。在其對「演算法政府性」的研究中,治理不再透過法律條文或明確規範運作,而透過對環境條件的連續調節來影響行為。預測模型根據過往資料推算可能行動,並在行為發生之前即進行干預。光線亮度、動線安排、資訊呈現順序與可見性,皆成為誘導行為的手段。此一治理模式不需要說服主體,也不需要其自我反思,而在行為層級直接運作,繞過意識與意圖。

於此脈絡下,Mark Shepard 於《感知城市》(Sentient City, 2011)中提出的批判性設計,揭示智慧環境的雙重性。Shepard 所策畫的多項作品,透過誇張而不適的介面設定,暴露環境感知技術可能導向的控制邏輯。其中被反覆討論的案例,包含能夠偵測停留時間並以物理方式驅離使用者的公共設施。當長椅能感測身體狀態並回應其存在,建築便不再只是空間背景,而成為執行生命政治的代理者。此一感知能力並非出於同理,而基於規範與排除的計算。

「有感」在此不代表關懷,而意味著更精準的規訓。環境不再僅提供條件,而主動介入行為形成的過程。控制不以命令或禁令出現,而被嵌入日常感知之中,難以被辨識或拒絕。智慧環境因此呈現出矛盾狀態,一方面承諾安全、效率與舒適,另一方面卻將治理邏輯深度內化於空間本身。

在後螢幕時代,當介面消隱於環境,政治並未消失,而轉移到氣氛、節奏與條件的層級。建築與城市成為治理技術的重要媒介,其回應能力同時構成照護與控制的基礎。理解此一雙重性,成為討論互動建築與智慧城市不可迴避的前提。

邁向共生的建築生態系

當螢幕逐步退出日常經驗的中心位置,介面並未隨之消失,而轉化為滲入環境各層的存在方式。資訊不再集中於可見框架之中,而散佈於光線、聲音、溫度、節奏與空間回應之內。世界本身成為可被感知與回應的介面,人類與技術的關係因此不再建立於觀看與操作,而建立於共處與感應。

此一轉向可回溯至多條理論脈絡的交會。Pallasmaa 在《肌膚之眼》中對身體感知的強調,動搖了長期由視覺主導的建築理解,重新將觸覺、重量、距離與時間感納入空間經驗的核心。Pask 與 Price 則在控制論的框架下,提出以不確定性與回饋關係為核心的建築想像。於《對話理論》與《樂趣宮殿》的構想中,空間被理解為參與互動的系統,而非完成後即告封閉的形式。建築在使用中調整自身狀態,意義於行為與回應之間逐步生成。

Sloterdijk 在《球體》中,進一步將此一轉向推向存在論層次。人類被理解為始終生活在被建構的內部之中,建築、城市與技術系統共同構成維持生命與心理穩定的空間免疫結構。氣氛與氣候不再只是背景條件,而成為可被設計、調節與政治化的要素。空間由此不僅承載行為,也塑造情緒、關係與行動可能。

沿著此一理論軌跡,建築逐漸脫離靜態庇護所的角色,轉向具備運作能力的場域系統。感知、記憶與回應不再附加於形式之上,而內嵌於構造與環境條件之中。建築開始展現具身特質,並在特定層面呈現出近似意向性的行為模式。此一轉變並非指向擬人化的意識,而指向空間對情境與關係的持續調節能力。

在後螢幕時代,介面不再是被觀看的物件,而成為被居住的環境。建築作為場域,承擔起調節感知與行為的角色,其影響深入日常經驗的細部層次。理解此一轉向,有助於重新思考互動建築、智慧環境與當代城市的根本問題。建築不再只是形式與結構的集合,而成為人類存在條件得以被持續塑造與協商的空間媒介。

建築師的新角色

於此轉向,建築師的角色出現根本變化。當建築由靜態物件轉為持續運作的場域,設計工作的重心隨之移動。建築師不再僅負責形式的賦予,而需介入空間如何運作、如何被感知,以及如何影響行為的層級。形式不再是設計的終點,而成為運作條件之下暫時呈現的狀態。

建築師逐漸轉向系統編劇的角色。設計不以預先確定結果為目標,而在於設定互動得以發生的邏輯與規則。空間如何回應行為,行為如何反過來改變空間狀態,在設計階段便被納入考量。建築師處理的是條件、關係與時間,而非單一完成形態。建築因此不再被交付為一件完成品,而作為可被持續展開的過程。

隨著介面融入環境,建築師亦成為氣氛的調音者。光線的節奏、聲音的密度、空氣的流動與觸感的變化,構成空間經驗的主要層次。設計不再停留於視覺構圖,而深入情緒如何被引導,身體如何被安置於特定狀態。氣氛在此不是附加效果,而是影響感知與行動的核心媒介。建築師透過對環境條件的調節,塑造空間的情感基調。

在 Zero UI 的條件下,建築師亦不可避免地承擔倫理層面的守門角色。感測與回應往往在不被察覺的狀態中運作,互動滲入日常行為而未必以明確操作出現。設計問題因此不僅關乎效率與舒適,也關乎界線的設定。使用者是否知曉自身正被感知,是否保有拒絕互動的可能,空間是否允許不被記錄與不被引導的狀態,皆成為設計必須正視的議題。建築若缺乏此一自我節制,便可能轉化為全景敞視的環境機器。

在後螢幕時代,建築師不再只是形態的創作者,而是關係、氣氛與責任的調節者。其工作橫跨技術、感知與倫理層面,涉及人如何在被回應的環境中維持行動的主體性。建築因而成為持續被協商的存在,其品質不僅取決於形式完成度,也取決於是否為人類保留判斷、遲疑與拒絕的空間。

未來的方向:共生與增強

未來的場域化互動若僅沿著智慧城市所鋪設的道路前進,終將再次滑入效率至上與全面調節的邏輯之中。當環境被視為可被完全優化的系統,人類行為便容易被壓縮為可預測、可管理的模式。場域化互動的真正潛能,並不在於加強控制能力,而在於回到早期實驗所揭示的核心目標,透過空間與技術的協作,擴展人類的感知經驗與創造可能。

在此取向下,建築與居住者之間的關係不再建立於命令與回應,而更接近對話與共生。正如《艾達:智慧空間》所展現的,空間能夠在使用過程中調整自身行為,同時學習如何回應不同的身體節奏與行動方式。居住者並非被系統服務的對象,而成為共同塑造空間狀態的參與者。互動在此不以預測為終點,而在相互學習中持續展開。

場域化互動同時要求設計重新關注身體與存在本身。當經驗不再被壓縮為視覺資訊,物質、重力、濕度與聲響重新回到感知的中心。《雨屋》與《神盾低表皮》皆透過物質與自然節奏的操控,喚醒身體對環境的直接回應。互動不再停留於觀看與理解,而透過行走、停留與靠近被經驗。建築在此不傳遞訊息,而形成人與世界之間的感知關係。

對未來的開放性亦構成場域化互動的重要前提。從《樂趣宮殿》的構想,到《棚屋》的基礎設施實踐,建築被理解為可被啟動與轉換的結構平台。空間不再為既定功能服務,而為尚未出現的事件保留可能。變化並非例外,而成為建築存在的常態。此一姿態拒絕將未來封裝為可預測的腳本,而承認不確定性作為公共生活的必要條件。

當螢幕逐漸退居背景,人類重新獲得抬起頭的機會。感知不再被限制於發光平面,而回到全身與環境之間的互動之中。建築世界因而重新顯露出其靈動、敏感與不可預期的特質。此一轉向不只是技術演進的結果,而關乎人如何在空間中重新確認自身的位置。場域化互動所指向的,並非更精密的系統,而是讓人類在與環境的共處之中,重新發現行動、感受與創造的自由。

- 場域介面(Field User Interface, Field UI) 指在空間運算(Spatial Computing)環境中形成的非線性互動框架,介面元素不再封裝於矩形視窗或固定面板,而分布於使用者所處的物理與虛擬場域。資訊以體積、深度、光線、位置與動勢構成感知結構,用戶透過視線、姿態、微手勢與環境條件進行互動。Field UI 的邏輯近似感知生態(Perceptual Ecology),強調資訊在場中的「出現」方式,而非在介面上的「呈現」方式。其設計原理繼承動態系統論、生成式運算與現象學的空間觀,將 UI 從操作面板轉化為感知場,意圖在空間中以連續配置浮現。Field UI 常被視為空間運算時代取代傳統圖形使用者介面(Graphical User Interface, GUI)的核心範式。

- 後螢幕時代(the post-screen era)並非指螢幕作為技術裝置的全面消失,而是指其在感知結構與互動邏輯中的中心地位逐步退場。在後螢幕時代,數位介面不再主要以發光矩形的形式出現,而轉而滲入空間、物質、氣氛與行為條件之中。互動從聚焦式的視覺操作,轉向分佈於環境中的場域化回應,資訊不再被「觀看」,而被「經驗」。

- Zero UI(零介面)指互動設計中刻意淡化或移除顯性圖形使用者介面(Graphical User Interface, GUI)的取向。此概念並非意味介面的消失,而是介面從可見的圖形層退居背景,轉化為語音、手勢、視線、環境變化或生理訊號等非圖形形式。Zero UI 的討論可追溯至 Weiser 所提出的「普適運算」構想,其核心在於讓計算融入日常環境,避免佔據使用者的注意力。在建築與互動空間的語境中,Zero UI 指向建築本體成為感知與回應的媒介,互動發生於場域層級,而非集中於單一操作介面。此一概念同時引發倫理層面的關注,包含可見性、使用者主動性與「不被互動權」等問題。