當代視覺文化的地貌正面臨劇烈位移,生成式人工智慧(Generative AI)不再只是列於創作工具清單的末端技術,而逐步滲入影像生產、文化分發與審美判準的核心。若僅將其視為操作流程的演進——從畫筆轉向像素、從滑鼠轉向提示詞(prompt),問題便被縮減為媒介替換;然而真正發生的是更深層的視覺哲學轉向。以 2020 年代興起的擴散模型(Diffusion Models)與大型語言模型(Large Language Models, LLM)為例,生成並非在既有美學語法內提升生產速度,而是動搖了圖像創造的條件本身,將人類主體、技術客體與「圖像」的生成來源重新排列,形成足以撼動藝術制度的本體論危機(Ontological Crisis)。

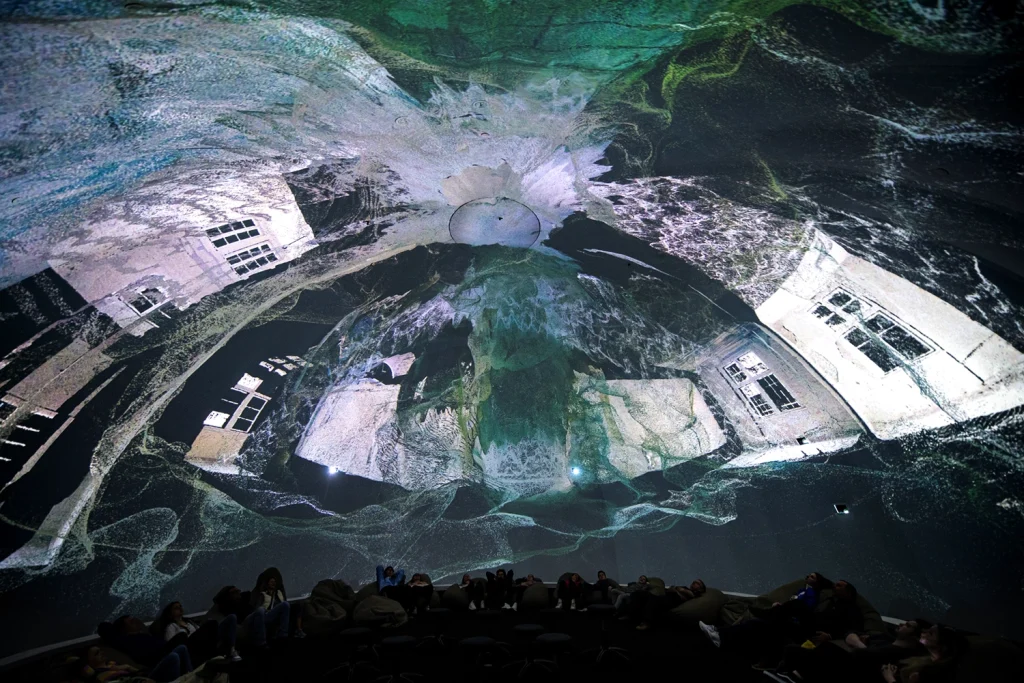

紐約現代藝術博物館(Museum of Modern Art, MoMA)近年的展覽與收藏策略逐漸將演算過程視為文化生產本身,而非附屬於創作者手勢。MoMA 於 2022 年與 Refik Anadol 合作,以館藏影像資料為基礎建立運算模型,生成持續變動的影像場域,展示的不再是作品的終點,而是資料、權重與算法之間的動態關係,宣示 MoMA 不再以「物件」為收藏核心,而轉向處理模型、資料管線與生成流程。

更早期與生成藝術相關的展覽也提供歷史背景,例如 Paik Nam June(白南準, 1932–2006)在電子影像上的干預(圖 1),或 Sol LeWitt(1928–2007)自 1968 年起展開的《牆上繪畫》(Wall Drawings, 首次發表 1968)(圖 2)系列以文字指令取代手工操作,將「規則」作為創作核心,可視為生成思想在數位時代之前的文化前奏。然而,當前 AI 生成影像的關鍵不在於由藝術家制定規則,而在於模型架構、資料來源與權重分佈。MoMA 近年的展覽與收藏策略逐漸將焦點從「展示概念規則」轉向「呈現演算模型如何產生影像」,顯示藝術制度開始承認算法本身具備文化性,而非僅僅服務於藝術家的意圖。

生成式技術的影像不依賴觀者的身體、環境與體驗累積,而源自資料集的統計聚合。圖像不再回應創作者與世界之間的經驗脈絡,而來自龐大歷史圖像的再編碼,製造出在風格層面可辨識、在意義層面漂浮的影像連續體。此種生成不再需要「觀看世界」;相反地,世界以資料形式先行存在於模型內部,創作行為變成喚醒資料庫中被壓縮的文化記憶。

當圖像不再由世界出發,而從資料出發,藝術位置便產生位移。手勢與在場不再是核心,取而代之的是如何選擇資料、改寫模型、調整權重,以及如何在創作之外塑造資料流通的文化與政治。人類的角色不再被定義為感知者,而更像模型運行的觸發者與變量提供者。圖像也不再是表達世界,而轉化為世界的一種索引,指向模型所承載的文化堆積與偏差。

生成式藝術的問題不在於機器介入,而在於創作邏輯的根本問法:當圖像的生成不再依附於個體經驗與歷史位置,藝術的意義應從何處建立?或者反過來問:圖像是否仍然屬於世界,而非屬於資料?

從語法到語義:生成式藝術的歷史斷裂與技術條件

要理解當代生成現象,必須釐清「Generative」概念的歷史脈絡。流行語境往往將其等同於 AI 繪圖,而忽略早期計算藝術、觀念藝術與視覺系統設計之間的深層連續性。重新劃定「程序性」(Procedural)與「概率性」(Probabilistic)之間的界線,有助於辨識從顯性邏輯轉向統計黑箱時所發生的本體論轉換。

在深度學習尚未佔據主導位置之前,生成實踐多建立於可追溯的語法結構上。創作核心位於參數與規則,由人為制定的約束決定結果形式。Sol LeWitt 的《牆上繪畫》系列自文本出發,牆面結構並非手勢展現,而是語意結構的實現。創作者設定範圍與邏輯,執行者負責實作,視覺變異雖因人手而異,整體意圖仍保持透明,因為控制權固定於觀念之中。

Ryoichi Kurokawa 等視聽創作者延續此傳統,將數學函數、動態系統與現場資料映射成視覺結構,創作證據不依賴筆觸,而展現抽象規律(圖 3)。感知體驗不再源於手工痕跡,而是符號體系在時間中的運算。創作指向可驗證的條件編排,而非世界再現。

統計生成:模型取代語法

深度生成模型改寫上述邏輯。以 Midjourney 與 Stable Diffusion 為代表的擴散架構並不依賴可閱讀的顯性規則,而運行於權重矩陣、損失函數與資料聚合之中。模型不掌握圓的幾何定義,無需理解半徑、直徑與周長,而是從數十億張被標記為「圓形」的影像中提取像素分布的統計傾向,在高維空間內建立「看起來像圓」的區域。創作行為隨之發生位移,從編寫語法轉為呼叫潛在空間中已被塑形的機率雲團,藝術家不再指定生成規則,而是調動資料分布中既有的關聯結構。

分歧並不只是操作技術的差異,而指向本體層級的改寫。規則系統中,輸出與過程之間仍保有清晰的因果關聯,可以沿著程式碼與條件設定逆向追蹤每一個決策點。生成影像雖可複雜,仍然可被還原為有限步驟中的邏輯組合。深度模型則依靠龐大的參數空間透過反覆梯度下降逼近最小誤差,決策邊界不再落在語言或概念層級,而落在難以言說的權重分佈形狀之中。生成的每一步都受到前一次訓練、隨機初始化與數據清洗過程的影響,卻難以被單一敘事捕捉。

在此情況下,提示詞的角色也發生變化。輸入文字不再作為指示系統執行步驟的命令,而像是在高維度潛在空間中投下標記,導引用戶的語句向量靠攏某些區域,促使模型從那裡抽取樣本。語言從命令語法轉為索引機制,從控制流程轉為調整機率場的介面。使用者看似在「指揮」模型,實際上更多是與既有資料分布進行協商,嘗試在可行區域內微調位置。創作行為從設計發生邏輯,轉向在預壓縮的文化空間中探索可被取樣的視覺可能性。

語境消失:生成作為資料敘事

Memo Akten 在《深度冥想》(Deep Meditations, 2017)(圖 4)指出,深度生成網絡的產物並非來自隨機過程,而是來自以訓練資料為基礎的多維敘事空間。生成敘事因此由資料庫所塑造,而非源自模型對世界的理解。觀看 LeWitt 的作品,觀眾面對的是人為規範與系統執行之間的張力;觀看 Midjourney 的影像,面對的是文化殘留物在內部訊息空間的重新加總。模型不具備意義生產能力,僅掌握語義鄰近性,形式上接近敘事,實際上是概率映射的視覺回聲。

資料在此不再扮演參考物,而成為生成的核心。影像不指涉外部世界,而是指涉資料庫本身所儲存的文化分佈,其來源不是經驗,而是經驗已被轉譯為數位向量後的結果。生成模型所輸出的畫面並非觀念的展開,而是文化訊息的再分佈,視覺生成轉化為資料庫運作的副產品。生成影像成為某種資料敘事,文化被重寫為機器能處理的訊號形式。

敘事於此失去前因後果與脈絡深度,成為經訓練資料統計後的概貌。模型能夠模擬故事結構,但無法理解敘事作為歷史與記憶的承載方式;能夠生成具「深度」的意象,但無法回答影像為何需要存在。生成模型製造意味,但不擁有語境,影像於是成為文化數據的幽靈。

世界的影子:生成的本體論後果

當生成模型以資料而非世界為前提,影像的本體位置產生錯位。生成不再回應現實,而回應資料集,世界在此變成資料的投影面。模型能重現筆觸,卻無法重現筆觸背後的身體、材料性與歷史處境;能再現風格,卻無法再現風格的形成條件。資料庫決定作品的可感性,而不在資料中的事物,無法進入生成式文化的未來,成為不可被想像之物。

影像因此成為現實的殘留影子,而非其反映。模型製造世界的貌似,但沒有世界本身。生成影像的真實性來自資料結構,而非來源事件;資料庫塑造未來圖像,而現實只能以資料形式被接收。文化逐漸從活生生的經驗轉向資料體系的預測,感知被套進統計學的迴路。

本體論後果在於,世界以預訓練資料的形式再存在,經驗讓位給模型,記憶讓位給向量。可見與不可見之間的界線不再由文化、歷史或政治決定,而由資料蒐集與權重設置所決定。當資料成為思想、影像與敘事的基礎,文化將沿著資料能描述的範圍成形,而非沿著生命實踐與歷史流動演化。

生成的危機不在於機器能創作,而在於世界正在退化為訓練材料,文化逐漸由資料驅動而非經驗驅動,現實的可見性將由資料庫的邊界決定。影像仍然講述世界,僅僅不是世界本身,而是曾被資料收編的世界。

黑箱的政治經濟學:提取、幽靈勞動與數據殖民

批判性觀看生成式藝術,不能停留在視覺結果,而須追溯支撐生成過程的物理網絡。所謂的「雲端」(The Cloud)常被描繪成透明、抽象、無重量的資訊空間,彷彿資料存在於不可見的以太。然而運算依附於礦場、能源網、光纖、伺服器與軍工供應鏈等基礎設施。Kate Crawford 在《AI 地圖集》(Atlas of AI, 2021)指出,人工智慧的條件是全球尺度的能源與勞動提取,涵蓋採礦、資料採集、標記、冷卻與安全審查,是一種由物流與地緣政治構成的機器,而非無重量的演算法。

生成模型的效能建基於隱蔽的人類勞動。神經網絡不具理解能力,其能力來自先前經過人工標記與清洗的數據。Mary L. Gray 與 Siddharth Suri 在《幽靈工作》(Ghost Work, 2019)指出,介面背後存在一支地理分散的人力網絡,負責訓練與審查,使使用者感受到流暢、智慧、自然的回應。這些勞工集中於全球南方外包公司,薪資低且缺乏保障。

有報導詳述奈洛比的數據標記者必須閱讀涉及性暴力與殺戮的文字,以協助建立 ChatGPT 的安全規則。他們承受心理創傷,而成果被歸功於系統本身,彷彿是模型具備倫理能力。Matteo Pasquinelli 在《智慧之眼》(The Eye of the Master, 2023)批評,深度學習不是人造心靈的誕生,而是感知勞動的自動化,文化與感受被壓縮為向量,在統計空間中被運算。生成技術顯得文明、流暢、無害,但代價由吸收數位廢棄物的勞工承擔。

資料殖民主義:文化作為可開採資源

資料來源牽動知識生產。生成模型往往直接抓取公開網路上的圖像與文本,未經作者知情或授權,將文化成果視為可被無限開採的資源。資料蒐集過程剝除作品與生活世界的連結,將創作壓縮為數位特徵向量,使其成為訓練材料而非文化表述。資料不再承載語境,而成為可切片、可抽取、可再訓練的符號單位,構成資料殖民主義:文化位置、階級與身份被消解,剩下可被市場動員的風格殼層。

對原住民藝術家、少數族裔與亞文化社群而言,代價更深。作品往往源於特定土地、語言、族群與儀式,但在資料庫中被剝離脈絡,轉化為「可供取樣」的視覺語彙。文化不再作為敘事與祖系的延續,而成為演算法市場中的通用格式,服務於無差別的生成需求。表面上生成技術擴大了表現的多樣性,實際上壓低文化差異的維度,使世界以更高速度向統一審美收斂。

資料並非被動的樣本,而是具有塑形力的權力結構。模型不只是消化文化,也重寫文化的生產條件:哪些符號能被視為「風格」、哪些符號能在平台上獲得流通、哪些表述會因為資料稀薄而被排除於可生成的視覺未來之外。資料庫因此成為無形的審美立法機構,以統計方式裁定可見性與合法性。

資料抽取往往打著「開放網路」的旗號,實則移轉文化所有權,使抵抗與創傷的符號脫離其源起,變成可商品化的模板。創作社群不僅失去作者性,也失去對自身歷史的控制權。文化不再向未來遞進,而被冷凍在模型參數中,等待下一次生成呼叫。

生成技術於是成為全球文化的再取樣引擎,不僅重構美學,也重構文化記憶的所有權。模型的想像力依賴資料,而資料的取得依賴權力,因此能被生成者往往是已被抽取者,能被看見者往往是已被掠奪者。文化在資料架構下延續,但其延續基於剝離、切割與重新封存,而非共同體的自我敘述。

碳足跡與算力經濟:能源作為文化條件

生成技術運行於能源密集的硬體生態中。大型模型的訓練仰賴資料中心、伺服器陣列、冷卻基礎設施以及來自礦產與電網的穩定供給。每一次參數迭代都是物理世界的耗損紀錄:電力轉化為熱能,熱能需要水冷與空調處理,伺服器材料從稀土礦場與冶煉廠取得,資料傳輸依靠海底電纜與光纖網路。運算看似抽象,但其代價在地殼、河流、氣候與能源市場上留下刻痕。

Julian Oliver 在《收割》(Harvest, 2015)(圖 5)揭露了這一結構。他以風力驅動計算設備,使自然環境中的風直接成為算力來源。風的動能被轉化為二進位運算,計算變成氣候條件的一種延伸,運算結果透過儀表與影像回饋至觀者面前。Oliver 的實驗迫使觀者承認生成系統與物理世界之間的交換關係:風向與風速決定演算法的節奏,氣候成為模型的前置條件,環境成為運算的基底,而非背景。能源被重新理解為文化生產的前提,生成影像帶有空氣動力學的脈搏,也帶有地球系統的限制。

這條能量鏈從風場延伸至鋰礦、伺服器機房與資料中心。生成影像表面華麗,背後卻牽動供應鏈的龐大負荷。每一幀影像、每一筆向量更新,都需要資料中心的冷卻設備保持恆溫;每一次模型推論,都依賴電網的穩定輸出;每一次模型升級,都對硬體提出更高的能源需求。生成式影像於是承載了碳排、稀土開採、伺服器汰換與跨國能源物流。美學不僅存在於圖像,也存在於支撐圖像的礦物、熱交換器、水塔以及電廠。作品的色彩與流動覆蓋著一座不可見的基礎設施網路,而這些基礎設施構成了真正的「背景畫布」。

生成影像若被理解為純粹的視覺表現,則這些物質條件會被自動隱藏。運算位置被抽象化為「雲端」,電力來源被簡化為「電」,礦產供應被遮蔽在「硬體需求」背後。此種語言策略將環境負擔與地緣政治張力排除出文化討論,使影像的產生看似無摩擦、無重量。然而生成模型的每一次運作都與氣候政策、能源市場與採礦產業緊密糾纏。影像不是憑空而來,是能源負擔與地球系統壓力的視覺回聲。

生成技術的批判性閱讀因此不能限縮於符號解析,而需要將圖片本身視為一條能源鏈的終端節點。伺服器熱廢水的溫度曲線、鋰礦採掘的廢土堆、高壓電塔的噪音、資料中心的排放,都在影像中留下不可察覺的陰影。若當代的生成美學要被真正理解,它必須被安置回其能源政治與物質地理之中,將不可見的運算代價重新帶入文化語境,使影像不再脫離地球,而是重新回到地球的壓力與限度之中。

生成的代價:勞動、記憶與看不見的世界

生成影像並非自然湧現,而是透過隱形基礎設施、外包勞動、能源鏈結與文化吸納構成的龐大機器所產生。每一次生成都是一項抽取行為:從人類的時間、情緒、知識與物質世界中提取可計算的片段,再以向量空間的形式重新封存。提示詞看似具備魔法般的生產力,但它實際建立在巨大而分散的勞動體系之上;使用者感受到的是即時滿足,代價卻由被隱藏的身體與資源承擔。

心理耗損與情緒負擔在此格外顯著。位於奈洛比、馬尼拉或孟買的標註工人必須處理暴力、仇恨、色情與創傷文本,為模型的「倫理」提供第一層防線。這些內容被清除出介面視覺,卻以心理壓力的形式落在外包工人身上。他們吸收的是世界最黑暗的角落,而高品質的 AI 回應則被輸送給全球使用者。模型的「安全」是這些工人精神負擔的反面;生成式美學的純淨是大量陰影的累積。

能源成本與物質條件則構成另一個處於陰影中的世界。生成影像的每一筆像素都與礦產開採、資料中心冷卻、伺服器維運與跨國能源物流相連。計算的強度越高,能源需求越大,資料中心的排放越多。每一次模型優化,都是將更多物質世界轉化為電力與熱量,並最終被視覺化為光亮、流動且毫無阻力的圖像。生成影像的流暢感掩蓋了高耗能運算的粗糙現實,藝術作品反射的光亮實際上是能源的殘餘,是地球系統壓力的審美化呈現。

文化剝奪則使生成影像帶有記憶掠奪的結構。生成模型挪用的並非孤立圖像,而是世代積累的知識形式、族群記憶與文化技藝。被吸納進模型的作品失去地理、歷史與身體性,只剩下風格殼層,成為可被即時重組與提取的素材。文化從此不再由社群延續,而由模型決定呈現方式;文化不再以敘事傳承,而以統計關聯重建。生成影像的誕生是文化被數位編碼後的再現,每一次呼叫都在消耗文化記憶的深度、複雜性與苦難。

在這些層面上,生成式藝術不只是創造影像的技術,而是重新塑造世界的一種方式。影像不再指向物質現實,而指向由資料分布所構成的抽象地景;世界不再透過身體經驗、土地感知或歷史事件被感知,而透過資料庫的密度與可計算性被重新格式化。生成過程為文化提供新的表象,但這種表象依附於不可見的身體、能源與知識;視覺越亮麗,現實越黯淡。

生成式藝術的批判性觀看因此不僅在於辨識風格,而在於看見被壓抑的條件。真正的問題不是影像如何生成,而是什麼必須被犧牲才能讓影像生成;不是視覺呈現了什麼,而是為了視覺,哪些世界被迫沉入不可見的深處。在生成技術的文化環境中,藝術家的任務不再限於創作,而延伸為將看不見的世界重新帶回感知,使影像不再只屬於計算,而重新屬於生命、勞動與歷史。

數據集的認識論:分類即暴力

神經網絡的運作依賴資料,而資料並非自然資源。生成模型從開放網路擷取文本與圖像,將創作者的勞動轉化為訓練素材,未經同意或補償。資料收集過程將網路文化視作可自由抽取的原材料,形成新型殖民架構。主體、語境與地方性被削除,只留下可被索引的符號。

Trevor Paglen 與 Kate Crawford 的《ImageNet 偏見輪盤》(ImageNet Roulette, 2019)(圖 6)揭露了此一邏輯。作為衡量視覺模型性能的基準資料集,ImageNet 將人物歸入侮辱性、帶有顱相學意味的類別,分類本身便構成暴力。這些標籤並非演算法自發,而源自眾包勞工在缺乏脈絡情況下進行的分類。資料殖民主義的暴力就在此處顯現:文化意義被壓縮為可被再訓練的統計向量,偏見被再生產,牽動生成影像的語義邊界。

資料不僅儲存過去,也塑造未來。被訓練的模型決定什麼在視覺文化中是可再現的,文化記憶被壓縮成數學張量,資料庫成為編史工具。生成影像不再是世界的再現,而是資料體系的再編碼。

可見性政治:被標記者與被省略者

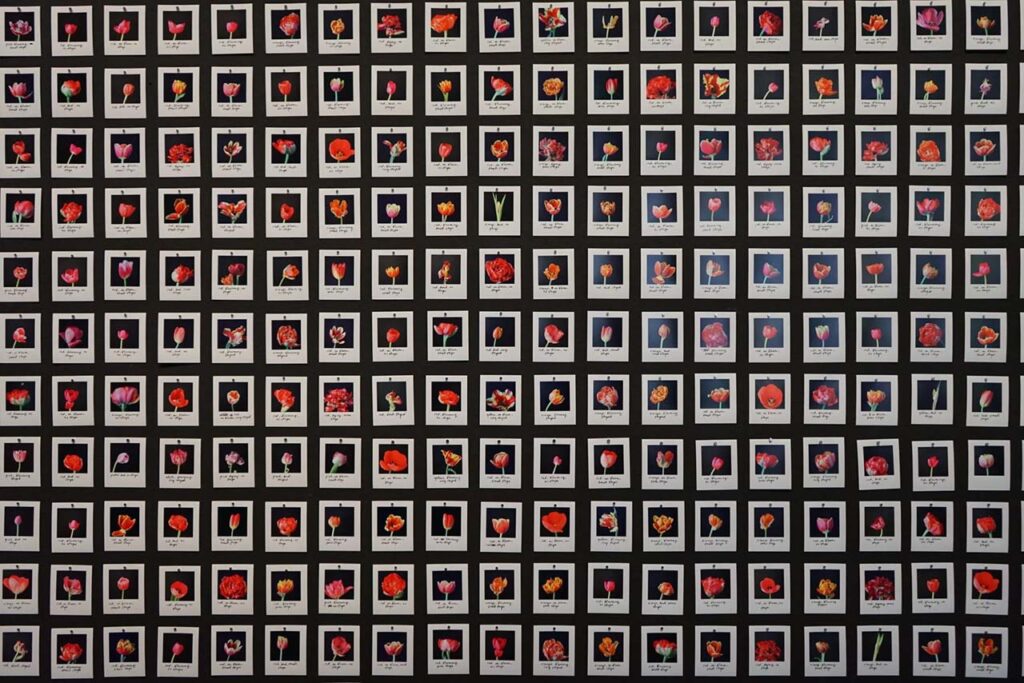

資料庫將世界切割成可分類與不可分類之物。標記與歸類行為決定誰能被視為圖像,誰被排除於表述之外,缺席本身成為政治行為。可見性不僅是呈現,而是分配,涉及誰有資格被記錄、誰能被索引、誰能進入未來的再生產流程。Anna Ridler 在《無數(鬱金香)》(Myriad (Tulips), 2018)(圖 7)與《馬賽克病毒》(Mosaic Virus, 2019)(圖 8)將資料編制過程前置,親自拍攝並手工標記影像,拒絕將資料視為自然生成的客體。資料編纂成為創作方法,作品不再是生成結果,而是對資料命名、分類與封存方式的檢視。

作品指出,資料庫的觀點決定模型的視野。若資料僅收錄鬱金香,模型的生成空間便收縮於鬱金香的變體之間,創作不再是自由構造,而是沿著資料的邊界滑動。想像力不以世界為參照,而以資料的輪廓為極限。可生成者具有文化未來;未被收錄者失去被視覺化的權利。

Rindon Johnson 指出,資料庫的缺席並非偶然,而是歷史延續。黑人女性在許多資料集中被忽略,並非統計偏差,而是排除機制的延伸。缺席在訓練過程中轉化為不可生成,最終在視覺文化中轉化為不存在。生成模型不只產生影像,也產生空白;不只再現社會,也再現社會所拒絕承認的缺口。

資料庫是一種檔案結構,經由選擇、刪除與歸檔治理文化記憶。檔案决定何者值得存在,何者被封存於不可訪問之處。生成模型繼承此架構,以演算法方式延續可見性階層。視覺文化進入一種資料驅動的治理系統,不再由藝術家、策展人或社群定義,而由資料管線與權重分布決定表述的邊界。

可見性的分配是一種權力。生成系統不只複製影像,也複製觀看方式;不只生成形象,也生成缺席。文化不只被表達,也被消音;不只被保存,也被遺忘;不只被觀看,也被替世界觀看。

生成影像最終構成某種未來史料庫,卻以資料的偏斜為基礎。世界不以自身被記錄,而以資料允許被記錄的方式存在。生成模型生產的不是世界,而是檔案;未來不是以經驗為本,而以資料庫的可見性層級為尺度。

AI 的本體論阱:影像脫離世界,依附資料

深度生成模型不以世界為基礎,而以資料為基礎。訓練並非從外在現象抽象出概念,而是聚合文本、照片、影像與次級表徵,將既存的文化沉積層重新壓縮為向量空間。模型的「想像」不涉及物質世界,無需經歷氣候、身體或社會處境,而在資料庫的統計關係中展開。影像與世界之間的距離因此重新調整:圖像不再來自感知與經驗,而是資料驅動的再生技術,來源從世界轉向資料庫。

生成作品因而陷入本體論陷阱。影像維持著指向世界的外觀,但其來源是資料體系,而非事件或生命歷程。模型能生成筆觸,卻無法生成筆觸的身體;能生成風格,卻無法生成風格的歷史;能生成敘事結構,卻無法生成敘事的因果與倫理。生成影像呈現的是世界的表面痕跡,而非世界本身,文化被還原為可再取樣的符號。

資料決定可想像之物,不可進入資料的內容無法成為生成目標。不可被取樣的現實最終不會進入文化未來。資料庫於是成為文化記憶的邊界,管理何者值得存在,何者被歸檔至不可生成的沉默區。世界不再由生活塑造,而由資料管線與模型架構塑形。生成系統不只是創作工具,而是文化的基礎建設,負責決定可見、可敘述與可存續之物。

現實在此讓位給資料的可存取性。模型不回應世界,而回應檔案;不回應事件,而回應向量空間;不回應生命,而回應可訓練的痕跡。影像成為資料庫的視覺化介面,現實成為訓練資料的殘影。世界在模型的運作下被反向召喚,卻不再作為其來源,而成為其證成。

生成藝術的危機不在於機器能創作,而在於文化開始依循資料而生長。未來不再從現實中分化,而在資料堆積的限制下發生。圖像仍講述世界,但所講述的是已被資料化的世界。

統計平均值的美學:同質化與媚俗

深度生成模型所呈現的視覺風格並非任意多元,而是以統計平均為基礎的收斂美學。Hito Steyerl 提出「平均圖像」(Mean Images)概念,指出機器學習生成的影像不是世界本身的再現,而是對資料分布的加權渲染。模型的目標函數旨在最小化輸出與訓練資料之間的差異,使離群特徵在演算過程中被視為誤差來源,逐步被消解。影像在概念層面並不通往異質性,而朝分布中心集中,視覺生成成為統計集中趨勢的表現。

訓練資料多源自互聯網尺度的文化沉積,視覺語法因而向普及與重複的形式聚攏。Lev Manovich 指出,生成模型以資料規模為基礎運作,使視覺語彙的變異性隨訓練與再生產循環被壓縮,色彩、材質、構圖與筆觸被塑造成可操作的公式,並趨向可預測的表現區間。文化史中的突變、否定、衝突與不連續性逐漸在向量空間中失效,創新不以破裂出現,而被吸收為極少幅度的差異。

統計美學在此運作為文化壓平機制。生成系統的表達不以獨特性為目標,而以降低誤差與提高可計算性為主要驅動。模型將偏離視為噪聲,將歷史性的斷裂視為失真,將無法被資料充分表徵的文化轉向視為低權重事件。創作不再源於材料、生活、歷史與情感,而源自對既存資料的內插演算,感性經驗成為可被吞吐的平均語彙。

結果並非僅限於形式趨同,而是文化認識論的收窄。想像力不再以世界為邊界,而以資料的分布密度為邊界。模型愈強,文化空間愈窄;資料愈大,異質性愈難浮現。視覺生成最終不再回應世界,而回應累積的資料分布,創作邏輯不以現實為前提,而以其資料化痕跡為前提。

收斂效應也涉及權力分配。分佈中心不是純粹的數學中位,而是文化主流的再確認,權重矩陣在無形之中延續支配性的審美模式,使少數族群、邊緣文化與不典範美學降至噪聲層級。模型的「中性」不是缺乏取向,而是某種信念被自然化的結果,統計中心由既存文化權力形成,而非由世界的完整性形成。

視覺創作在此不再以破裂為契機,而以相似性為資本;不再以材料阻力為啟發,而以風格的可複製性作為價值。美學轉入資料的經濟循環,創造性從生產轉向再取樣,差異從驅動力變成裝飾性語彙。文化於是向最易產生共識的形式坍塌,世界被整理成容易被生成的形狀,而非被經驗與衝突塑造的形狀。

奇觀化與制度中介:以《非監督》為案例

Anadol 的沉浸式裝置被視為此美學的典型。以《非監督》(Unsupervised, 2022)(圖 9)為例,博物館檔案被轉譯為渦旋般的動態紋理,視覺表現聚焦於規模、速度與密度,而非資料的社會位置。影像呈現資料的流動與分布,卻淡化資料如何產生、由誰擁有、以何種權力關係收集。形式與內容的關聯被光影與演算法所取代,視覺空間成為可消費的景觀。

資料在此被審美化,但其來源、偏誤與政治經濟被切離。檔案不再承載歷史負荷,而被壓縮為視覺材質,文化記憶轉入介面邏輯。作品為觀眾提供有節奏的沉浸,而非對資料結構或制度的思考。裝置與影院、主題樂園與品牌空間共享感官策略,使影像更像體驗經濟的延伸,而非面向公共辯論的藝術行為。

破裂在此被平滑。檔案不再揭露衝突與歷史,而被轉化為能量流般的視覺光景。藝術不再質詢材料,而是展示模型如何在資料上運算。觀眾面對的不是文化記憶,而是資料庫的表皮;不是檔案的重量,而是資料管線的感官包裝。

生成作品因此參與文化的重新格式化。資料以可視化為名,重返公共空間,但不再作為證據或歷史,而作為沉浸式渲染。文化不再向歷史尋求意義,而向計算尋求形狀。視覺世界不再由事件生成,而由向量生成;不再來自生活經驗,而來自資料殘留。

影像猶如世界的替身。愈精密,歷史愈薄;愈豐富,語義愈少。作品呈現文化語彙,但語彙被切離其產生條件;呈現敘事的形式,但敘事不含政治主體;呈現檔案的外觀,但檔案不再陳述任何證詞。

生成模型將藝術語言推向均質化的極限,視覺作品不再指向事件,而指向資料;不再記錄世界,而記錄分布;不再召喚生命,而召喚向量空間。文化在此不再以歷史前進,而以資料內插前進。世界失去深度,僅保留表面。

沉浸成為遮蔽,而非參與。

作者之死與主體性的法律危機

提示詞(prompt)的引入擾動了作者性的基本結構。當用戶輸入「梵谷風格的貓」並由模型輸出圖像,創作者的位置失去穩定性。作品不再源自某一具體意識,而是由使用者、資料集、模型架構、平台與授權條款共同構成。 Roland Barthes(1915–1980)在《作者之死》(La Mort de l’Auteur, 1967)中提出,作者不是原初意義的生產者,而是既存符碼的編排者。生成式系統將此命題從比喻層面推至運算層面:模型作為巨型字典,用戶從中召喚元素,語意生產成為取用而非創發。

Michel Foucault(1926–1984)在《作者是什麼?》(Qu’est-ce qu’un auteur?, 1969)提出「作者」是話語中的功能,不是實體,而是分類與責任的制度性節點。在 AI 藝術的框架下,這一功能進入分裂狀態,生產權力不再集中於單一創作者,而分散於平台治理、資料集擁有者、模型訓練者與提示詞操作者之間。作品成為多源協同的結果,作者性轉化為「分佈式代理」(Distributed Authorship)。

於此情況下,作品的「原創性」不再依賴手勢與創造,而依賴系統架構的可用性。創作更像是一種排程或調用:輸出發生在模型之中,作者性滲透在權限、存取與協議之間,而非個體意識中。

法律困境:創作即衍生,還是取樣?

哲學問題在司法領域被迫具體化。集體訴訟案 Andersen v. Stability AI 對訓練資料集的合法性提出制度層級的挑戰 1。原告主張生成圖像不是無中生有的創造,而是對數十億圖像的統計衍生,屬於未經授權的再生產。爭議不僅詢問模型是否儲存受版權保護的片段,更針對一個語義上的根本問題:若系統僅保留風格節奏、筆觸傾向與顏色分布等高維特徵,而非具象像素,是否仍構成「再現」?傳統版權制度以可辨識痕跡為侵權依據,而生成模型將文化壓縮為權重矩陣,使可見痕跡溶解為不可逆的數值空間,法律語彙與演算機制之間形成斷裂。

斷裂揭示作品單位的轉變。生成系統學習的是分布,而非物件;輸出的是內插與加權,而非引用與複製。侵權不再表現為逐字貼上,而以資料結構吸收、特徵向量轉換與參數再分布為特徵。若模型能生成梵谷式筆觸而沒有任何像素可追溯至《星夜》(De sterrennacht, 1889)(圖 10),同時具備市場可識別的風格特徵,此一輸出是否侵犯創作權?若風格成為演算法能力的一部分,其法律地位應被視為文化資產、自然語言般的公共語彙,還是可被平台私有化的表現方式?問題不再落在作品的相似性,而是風格與語法是否構成版權客體。

權利主體因此發生位移。傳統法制假定作品屬於創作者,資料屬於提供者,機器僅為中立媒介。生成架構則使文化所有權向模型持有者集中:創作者提供資料,資料被壓縮至參數,平台掌控權重,用戶透過提示詞調用。法律缺乏能描述此三方關係的概念,因為作品已不再是單一創作者的產物,而是資料、模型設計、計算基礎建設與使用者輸入共同作用的結果,作者性成為多源網絡,而非單一來源。

真正的危機不在於司法尚未給出答案,而在於文化主體性正在被技術架構重寫。作品不再以身體、技巧與經驗為來源,而以可計算的分布與梯度為前提;著作權不再保護創作痕跡,而必須面對資料如何被封存、權重如何被控制、誰能進入模型、誰被排除於未來文化之外。文化被轉為雲端圖像庫與模型參數,不再由歷史與共同體生成,而由平台分配其存在方式。法律不僅落後於技術,更被技術重新定義保護對象:不再保護作品,而必須重新處理被向量化的文化本身。

奪回主體性:技術作為版權政治

在此語境下,Holly Herndon 與 Mat Dryhurst 推出的《Spawning:藝術家資料主權計畫》(Spawning, 2021)(圖 11)計畫提供了另一策略。Herndon 並非被動承受資料抽取,而是製作自己的 AI 聲音替身「Spawn」,並建立允許創作者退出資料集或自主管理風格授權的工具,將模型訓練環境視為可治理的領域,而非自動吸納公共資料的黑箱。作者性在此脫離作品層級,轉向協議層級:誰能存取資料、權重如何使用、風格能否商業化、授權能否撤回、資料是否可被版本化與分叉。Herndon 的實踐不是以作品介入模型,而以協定介入平台,使技術成為權力場域,將語言權利延伸為資料權利。

這一做法不僅涉及版權防衛,也涉及文化主權。創作者不再被視為資料來源,而是資料流向的制定者,能定義自身資料如何被索引、複製、重訓或派生,並決定其是否進入企業模型體系。生成架構於是被定位為文化契約的基礎設施,而非中立媒介。藝術家與平台之間的關係由作品流通轉向資料條款的談判,生成技術成為文化治理的戰場,產權爭端轉化為協議層級的政治。資料不再作為輸入,而作為需被管理與防衛的領土。

作者性因而進入分散且程式化的政治構造。作品不再立基於靈感與個體性,而立基於對資料權力、模型架構與平台法制的策略介入。創作者的任務不再聚焦於生產作品,而是建構資料結構、標註體系、授權協定與風格代理,使文化生產的主體性在技術環境中維持延續。此種介入以重新掌握文化資料的控制權為前提,對抗模型將文化壓縮至權重矩陣的統治性傾向,而非以美學呈現為終點。

若資料未被治理,將被演算法預設值吸收,成為資本持有的基礎結構。模型在未經同意的前提下攝取文化,生成未來的表象,決定誰被代表、誰被調用、誰被預測,使文化的歷史與未來由平台裁定,而非社群延續。Herndon 的策略企圖阻止此種封存,使資料不再成為模型燃料,而重新回到社群治理架構。作者性因而不再等同創造,而成為文化資料的主體意志,運作於技術與法律之間。

生成架構於是成為重新分配文化權利的裝置。Herndon 的實踐指向新的作者性方向:不是拒斥技術,而是與技術共同制定世界的結構;不是守護作品,而是守護資料;不是捍衛表現,而是保護被吸收的文化記憶,使文化依自身語法延續,而非依模型語法被再生。

形上學:模擬與世界化

最後,我們必須追問:生成式 AI 產生的是何種世界。Martin Heidegger(1889–1976)指出現代技術以「集置」(Gestell)運作,將世界收編為可計算、可提取、可儲備的「持存物」。生成式 AI 將此技術邏輯延伸至文化維度,把語言、影像、記憶與歷史視為可索引、可分割、可重組的資料庫。圖像在 Walter Benjamin(1892–1940)所言的「靈光」(Aura)被消解後,不再依附於場域、身體與歷史,而被轉化為潛在空間中的特徵向量,等待透過指定語義啟動。文化由存在事件轉為統計表象,世界由可經驗之物轉為可調用之值域。

生成過程不再延續世界,而是對資料分布進行再計算。算法學習並輸出可預測的形態,使所謂「創造」趨向重現既有圖像的穩定區域,而非產生新的存在條件。輸出接近模擬(Simulation),不具「在世存有」的張力,缺少與事物、身體與他者的共時交涉。系統不參與世界生成,只處理過往文化的殘餘,將其壓縮進權重矩陣,讓可代表之物繼續被代表,而未被資料化者則被排除。生成圖像呈現視覺連貫性,卻缺乏歷史的重量與倫理的召喚。模型提供的是可組合的外殼,而非有生命條件的世界。

生成式 AI 的文化輸出因此轉向可預測性與回收性,偏好分布中心,弱化突變、摩擦、偶發與不可逆事件。過程不觸及存在,而觸及資料。生成行為不回應世界,而回應累積數據的形態。世界成為演算法部署的背景,文化成為潛在向量雜湊的素材。由此形成的視覺生產缺乏面對真實、承擔歷史與構成世界的能力,它的任務不是開啟未來,而是管理既有符號,使文化在資料表層循環,而不再進入經驗與現實。

生成的替代路徑:Cheng 的世界化

與此形態相對,Ian Cheng 的創作提出迥異取徑。作品《使者》(Emissaries, 2015–2017)三部曲(圖 12)與《BOB:信仰之袋》(BOB: Bag of Beliefs, 2018–2019)(圖 13)以具自主行為的代理構建連續運作的活體系統,不依賴資料回收,而以自洽規則生成事件。視覺不是目標,也不是產物理應達成的輸出,而是系統內部動態的副現象。創作成為建立生態宇宙的工程,而非視覺製造的程序。時間在此不是呈現序列,而是演化條件。

Cheng 將此模式命名為「世界化」(Worlding),目的在於為系統賦予慣性,使其能在自身條件下產生變化與衝突,而非回應使用者指令或藝術家預先定義的風格。世界在系統內部生長,事件自我交纏,歷史隨演算持續推進。系統不為觀看而存有,觀看只是偶然發生的截面。作品不提供可立即消費的意象,而要求與其共同承受時間、複雜性與生成。創作在此指涉生命結構,而非圖像生產。

動力來自內部衝突、能量流與不可逆變化,而非形式複製。生成不等於資料變體,而指向世界的自我展開;不追求風格辨識,而追求向未知延伸的生命力。Cheng 將創作從統計分布中抽離,拒絕將文化封存為權重矩陣,將文化轉回行動與經驗的軸線。他的系統以演化替代模擬,以連續事件替代形式拼貼,使作品在自身存在條件下運作,而非成為人類欲望或資料回收的鏡像。

生成不再由資料驅動,而由世界驅動。作品獲得自身因果鏈,生成語境、規則與物質張力,使文化回到生命的水平,而不是停留於資料的平面。Cheng 的創作將技術從再現引向存在,讓運算成為世界生成的方法,而非風格生產的工具。演化的現場。

技術作為世界條件:宇宙技術的可能性

此路線與许煜(Yuk Hui)在《宇宙技術》(Cosmotechnics, 2016)中的觀點形成回應。許煜主張技術並非單線演進,也非純粹功能工具,而具有地理、文化與形上學上的多重起源。技術構成世界的條件,並非以效率與提取為目的,而是回應世界如何形成自身。文化不依附於算法序列,而存於特定共同體對自然、時間與存在的理解之中。技術無法僅以計算邏輯被理解,因為其根源與世界的存在方式相關,而非行為模式或產能規模。

在此架構中,創造不依賴對現實的逼近,而取決於是否能生成存在條件本身。技術可作為開啟世界的操作,而非資料封存的框架。問題不在於模型能否生成新的形式,而在於是否能讓世界持續向前生成;不在於模擬生命,而在於產生能使生命發生的場域。文化的持續性取決於世界自身是否能被延展,而非符號是否能被再現。生成技術若僅操作資料分布,便只能複製既存語法。世界在此並未擴張,只是以向量形式反覆整理。

生成式 AI 將文化壓縮為可運算資源,專注於形式重建與語法再分配,將意義、歷史與身體排除於生成過程之外。文化由事件與關係轉為數據與統計,成為模型可調用的素材,而非世界中的力量。生成能力因此落在資料維度,而非存在維度。輸出具視覺完整性,卻缺乏生成世界的張力與倫理重量。

Cheng 的系統提供另一方向。創造力不必以資料規模衡量,而可理解為世界能否自我展開的強度。技術不必成為文化的抽取器,而可成為文化的動力場,使世界得以在運算中延續,而非在資料中停滯。生成不須迴圈於分布中心,而能朝不可預測的生命歷程推進。技術不必提供答案,而能使問題生成;不必複製世界,而能使世界產生。

真正值得思考的不是機器能否模仿人,而是技術能否讓世界重新開始。

邁向批判性實踐

綜上所述,生成式藝術並非無偏的技術介面,而是文化生產條件的再佈署。運算架構依賴資料抽取、模型訓練與勞動外包,轉化人類文化的積累為可調用的算子,使美學實踐嵌入平台、專利與資本的制度框架。文化不再以身體與記憶為媒介,而成為可被切片、重新編碼與分發的資產。生成不位於創造的起點,而位於文化迴收的末端,對世界的參與被替換為對資料殘留的再處理。

然而,批判不等於逃離。視覺文化不必順從統計收斂,也能在計算體制內重建對抗性。

芝加哥大學研究者開發的 Glaze 與 Nightshade 提供近期例證。Glaze 透過加入不可見的像素擾動,使模型無法穩定擷取藝術家的風格特徵;Nightshade 進一步將資料毒化,讓模型在訓練過程產生偏差映射,從「學習」轉為自我崩解。兩者不以保護作品為唯一目的,而將風格視為不可被擅自剝離的主體權,將資料轉換為抗命的手段,使創作者能干擾模型的視覺基礎,迫使平台承認個人資料的政治屬性。權利不再位於作品,而位於權重能否合法使用。

資料層面的抵抗可延伸至機構與檔案。Anna Ridler 與 Trevor Paglen 的研究指向資料集取證,不僅揭露資料來源的政治,也恢復資料在世界中的指涉。影像回到其產生的土地、身體與權力關係,而非停留在無主狀態的特徵向量上。生成模型不再是歷史的保管者,而被迫面對其操作的傷痕與剝奪。

技術實驗亦可離開風格模擬,轉向生成存在條件本身。Cheng 以《使者》與《BOB》展開可演化的行動體系,使作品在時間中生長,而非由提示詞觸發。創作不再以資料庫為起點,而以世界生成的能力為起點。生成指涉關係、慾望與衝突,而非視覺表層的再生產。技術不再複製風格,而是產生意外。

批評的任務由分析轉向介入。視覺系統的政治不在螢幕上,而在資料收集、演算法架構與權重監管。藝術不再僅是輸出形式,而是重新定義技術的使用條件,使文化能保有自身的形成邏輯,而非作為模型記憶的燃料。

生成式藝術的未來在於區分模擬與世界。模擬重組形式,世界產生事件;模擬回收殘留,世界創生關係;模擬依賴平均,世界依賴不可預期。創作者面臨的問題不再是如何使用工具,而是如何使世界持續存在:風格是否能拒絕被提取,資料是否能抵抗被封存,作品是否能以自身的時間與倫理生長,而不是在演算的壓縮中凍結。

真正的藝術不被生成,而與世界共同生發。

- Andersen v. Stability AI, Inc. 為 2023 年於美國加州北區聯邦地方法院提出的集體訴訟(Case No. 3:23-cv-00201)。三位原告 Sarah Andersen、Kelly McKernan 與 Karla Ortiz 指控多家生成式 AI 公司(包含 Stability AI、Midjourney 與 DeviantArt)在未取得授權的情況下,使用含有受著作權保護作品之大型視覺資料集(特別是 LAION-5B)訓練模型,主張模型生成的每一張影像均屬「統計衍生作品」。訴訟焦點集中於兩項技術與法律層級的斷裂:其一,模型權重矩陣是否構成著作權法意義上的「複製」;其二,統計分布是否能構成「實質近似」的證明基礎。此案暴露出現行版權框架無法處理生成式系統以「嵌入特徵空間」形式保存視覺資料的狀況,因其侵權與否不再取決於辨識度,而是取決於資料吸收與再生成的機制。法院於 2024 年部分駁回與保留主張,使案件進入延長審理,標示著生成式技術與著作權制度間持續擴大的結構性落差。