Michael Graves(1934–2015)的建築,象徵後現代歷史主義在美國文化中的商業、歡愉,及大眾品味的轉向。他善於以色彩與輕巧的寓意重新包裝古典語彙,使歷史以友善的面貌被導入企業識別與公共建築。但在同一波回望歷史的潮流中,Léon Krier(1946–2025)所提出的立場明顯朝向另一個極端,帶著沉重的文化焦慮與價值危機感,彷彿整個西方文明已走到需要矯正的門檻。

對 Krier 而言,回歸傳統不屬於風格選擇,而是一項文化自救工程。他的姿態充滿倫理強度,像是從十九世紀的學院制度走出的嚴格導師,手握準則,責備整個現代主義時代的失序。他以筆記、論戰文本和精心繪製的城市剖面圖建立思想影響力,並以近乎宣示性的語言指出現代都市在工業化衝擊下已喪失象徵、尺度與公共性的基本結構。

Krier 的重要性不在建成作品的數量,而在於他以思想的形式在人們心中構築城市的倫理模型。他不間斷批判功能分區、量體機能主義、汽車導向城市、技術官僚的計畫思維,並將這些現象視為導致都市瓦解的根源。他長期呼籲回到前工業歐洲城鎮的形式邏輯,強調街道作為社群容器,廣場作為政治與象徵的舞台,建築比例作為人之尺度的基礎條件。這些主張帶有強烈的規範性與文化信念,使他在後現代語境中構成一股堅固而近乎禁欲的歷史復歸力量。

對 Krier 而言,歷史本身具有倫理效力,建築是文明延續的器官,城市形態則承載集體秩序的理性與記憶。這種態度形成對 Graves 方向的鮮明對比:前者以親和與機智化解歷史,後者則企圖以歷史作為規範重建整個文化架構。Krier 的思想因此在後現代的多聲景觀中投下沉重陰影,提醒人們歷史並非僅供轉引的資源,而是攸關文化存續的價值基礎。

新傳統主義的孤高立場

在現代與後現代的座標系中,Krier 的立場始終保持孤高的峭度。他的思想姿態呈現出罕見的對抗力量,彷彿要以個人意志抵抗整個二十世紀的文化重力。他向所有主流觀點發起攻擊,堅信現代文明的技術邏輯已在根本層次腐蝕了城市的形態與倫理。對他而言,現代主義並非單純的形式過度簡化,也不是烏托邦工程的挫敗,而是一個由工業體制驅動的深層錯誤,造成生態退化與都市瓦解。他以近乎原初批判的力度,拒絕任何改革現代主義的企圖,認為問題源自核心價值,而非操作層面的失誤。

Krier 對後現代主義的態度同樣冷冽。他從不認為反諷與符號拼貼具備反抗能力,反而視其為虛無主義的新外觀。他指出,現代主義固然以直白的方式拋棄歷史,但後現代主義只是以戲仿的方式消費歷史,使歷史被轉化為裝飾性資料。無論是拒斥歷史,或將歷史玩弄為符號材料,都背離建造傳統的生命力,也讓城市失去能依靠的精神框架。對 Krier 來說,歷史屬於持續生長的文化土壤,不是任意拆解、挪用或仿製的可替換素材。

如此的雙重否定,Krier 在後現代語境裡形成截然獨立的思想位置。他的主張以倫理強度為中心,不將傳統視為參考資源,而視為衡量整個文明秩序的根本尺度。他所推動的方向包含步行尺度、街巷結構、公共廣場、地方工藝,以及建築與城市在象徵層面的凝聚力量。他強調建築應回到前工業時代的秩序,在那個框架中,人類的生活被嵌入城鎮的節奏,工藝塑造材質的語言,社群在地表留下共同記憶。對他而言,這些條件不是形式選擇,而是城市能否保持文明格局的前提。

Krier 的思想吸引許多親傳統的文化力量,包括查爾斯三世(Charles III)對經典城市形態的支持。他提出的世界觀在後現代語境中顯得異常清楚,提供明確的價值立場,讓許多人在相對主義的迷霧中找到道德定位。他相信,傳統城市蘊含的理性與比例邏輯不僅能抵抗現代性的瓦解力量,也能為社會提供精神與政治上的穩定基礎。

然而,Krier 的純粹性也為理論本身帶來沉重負擔。他將工業化理解為文明的原罪,同時將歷史城市投射為未被污染的理想原點,這種高度凝結的價值系統無法輕易應對全球化、科技化與社會多元化所形成的複雜環境。他的城市觀往往落入過度理想化的懷舊視野,使其宏大願景在實踐層面暴露出形式僵化與文化排他性,也使他的文化保守立場帶上不可質疑的權威光澤。

Krier 留下的思想力量仍具有深遠影響。他以鐵定的價值判準重新定義了傳統在當代的角色,也以近乎道德審判的語氣迫使建築師重新思考城市的倫理根基。他的文本與圖像構築了另一個可能的都市宇宙,一個以秩序、比例、象徵與土壤為中心的世界。無論人們是否認同,他確實在二十一世紀前期的思想場中,為建築與城市討論鋪出了另一條具有精神重量的道路。

「人本城市」保守反動的空間美學

與許多後現代主義建築師醉心於符號遊戲與歷史拼貼的方向不同 Krier 的建築思想自認具有更深層的倫理訴求。他並未以歷史作為幽默或反諷的語言庫,而是視其為文明穩定性與社會秩序的根基,並以此提出「人本城市」(Urbanism as Humane Architecture)的完整架構。他相信前現代歐洲城鎮蘊含經得起時間考驗的空間理性,其街道尺度、功能混合、工藝語彙、公共廣場與地域連續性,皆足以對抗現代都市在工業化與汽車化衝擊下所遭受的破碎。對他而言,重建人本城市不只是規劃技術,而是文化倫理。

Krier 對現代主義城市規劃的批判直接且毫不迴避。功能分區、汽車道路主體化、住宅與工作場所的極端分離,皆在他看來造成都市生活的結構性失序。他將郊區化視為文明衰敗的表徵,並指出現代城市的空間組織正在侵蝕社群生活的連續性。作為回應,他提出「多中心城市」模型,認為可步行範圍內的鄰里結構、清晰的邊界、功能整合與中心性是健全都市的必要條件。然而,當代城市的複雜性已受全球資本、移動性、族群流動與數位產業的多重變因重新塑造,對照現實,他的模型顯得過度穩定,也無法輕易處理都市變動的速度與尺度。

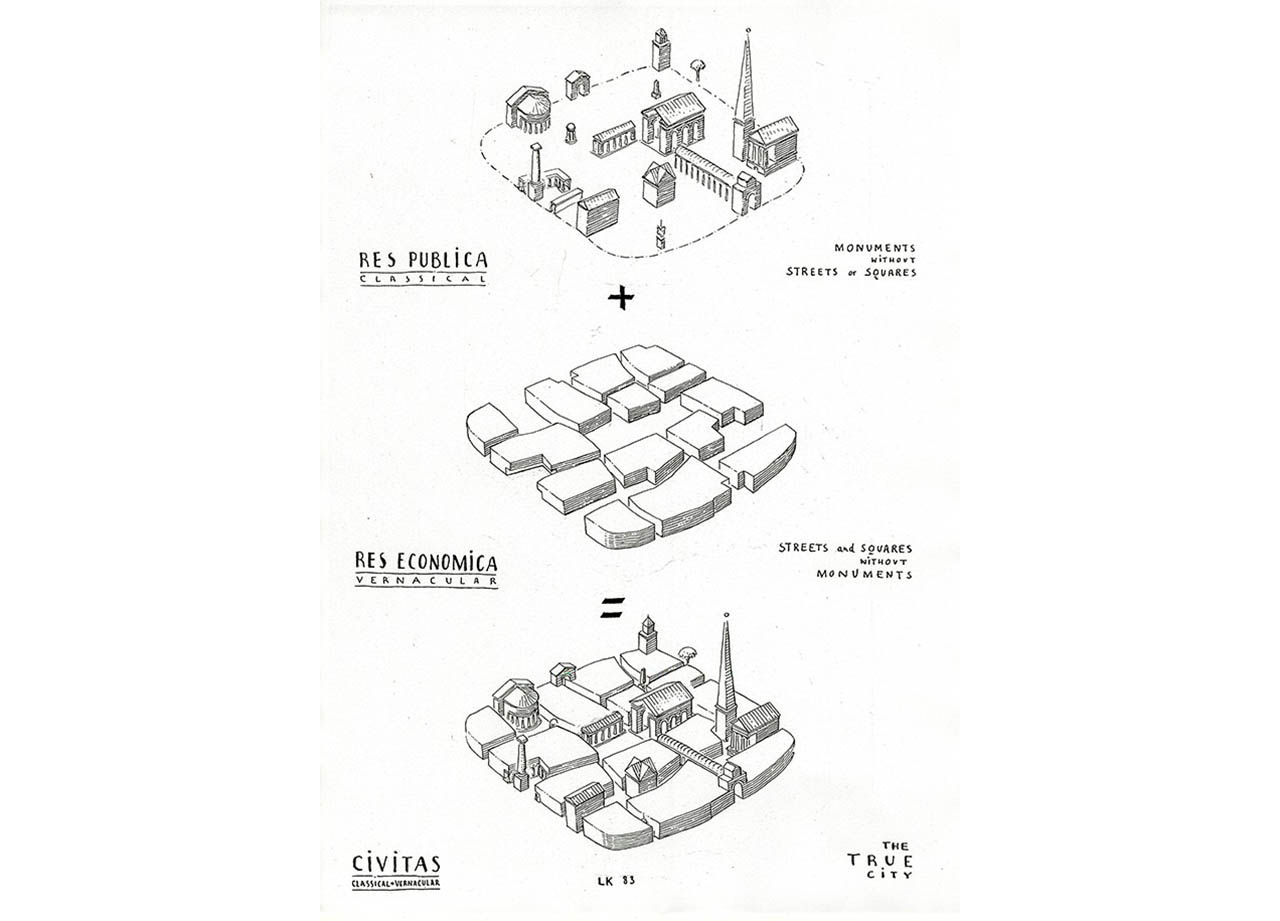

Krier 對「人本尺度」的訴求在文本中極具說服力,尤其在《建築:選擇或命運》(Architecture: Choice or Fate, 1998)與《社群的建築》(The Architecture of Community, 2009)的草圖、比例示意與構圖對比中(圖 1),更呈現了視覺上近乎不可抗拒的秩序吸引力。短街、狹巷、圓弧廣場與統一建築語彙所構成的城鎮畫面,充滿安定與熟悉的感官效果。然而,這些圖像魅力也掩蓋了其背後的社會與政治結構:誰能進入這些環境?誰定義公共空間的可及性?文化差異與階級動態在何處被安置?Krier 所形塑的景觀往往承載著精緻而單一的社群想像,難以應對都市社會的異質性。

Krier 對歷史意義的召喚帶有明顯的選擇性。他讚揚歐洲古典城鎮的形式智慧,卻甚少面對其中伴隨的階級權力、種族隔離與殖民結構。他將古典建築視為秩序與文明的象徵,卻忽略其在許多歷史情境中充當統治與排他性的物質基礎。這種選擇性也延伸至他對 Albert Speer(1905–1981)的評價。他為 Speer 撰寫專書,企圖在形式美學與政治責任之間重新畫出界線,試圖將建築判準從歷史罪責中抽離。此舉揭露了他的倫理框架內部的矛盾,使其純粹性帶上一層難以忽視的陰影,並引出建築與權力關係中更深層的問題,其複雜性將在後文詳述。

總觀而言,Krier 的「人本城市」確實提供一幅對抗現代主義技術烏托邦的明確替代想像。他讓城市重新回到尺度、工藝、形式、象徵與地域連續性的討論,也喚醒人們對都市生活價值層面的關注。然而,當代批判都市理論更看見其中的保守反動意涵:以「地方」為名,實則建構排除機制;以「社群」為名,實則暗示單一文化規範;以「人本」為名,實則迴避結構性不平等與都市動態。在這個意義上,Krier 所描繪的城市願景既充滿吸引力,也充滿風險。他呼喚秩序,卻可能僵化;他追尋社群,卻可能排除;他守護歷史,卻可能忽視歷史的暴力。

重建歐洲城市的大歐洲思維

Krier 的「人本城市」理論,其基礎奠立在對二十世紀現代主義都市規劃的一次徹底、並帶有道德憤怒的否定。他把郊區的無限外擴視為一場對市民生活的破壞工程:住宅被推往城市邊緣,辦公環境集中於中心商務區,購物活動轉移至巨大商業設施,文化生活遷往孤立的藝術園區。生命的每個片段被割裂成彼此無法連結的功能單元,所有日常節奏只能依靠高速公路的機械運作來勉強維持。城市因而喪失公共生活的密度與社群紐帶,成為以通勤為核心的技術空間。對 Krier 而言,這並非單純的規劃失誤,而屬於文明層級的錯誤,其根源可追溯至《雅典憲章》(Charte d’Athènes, 1931)所確立的功能分區邏輯。

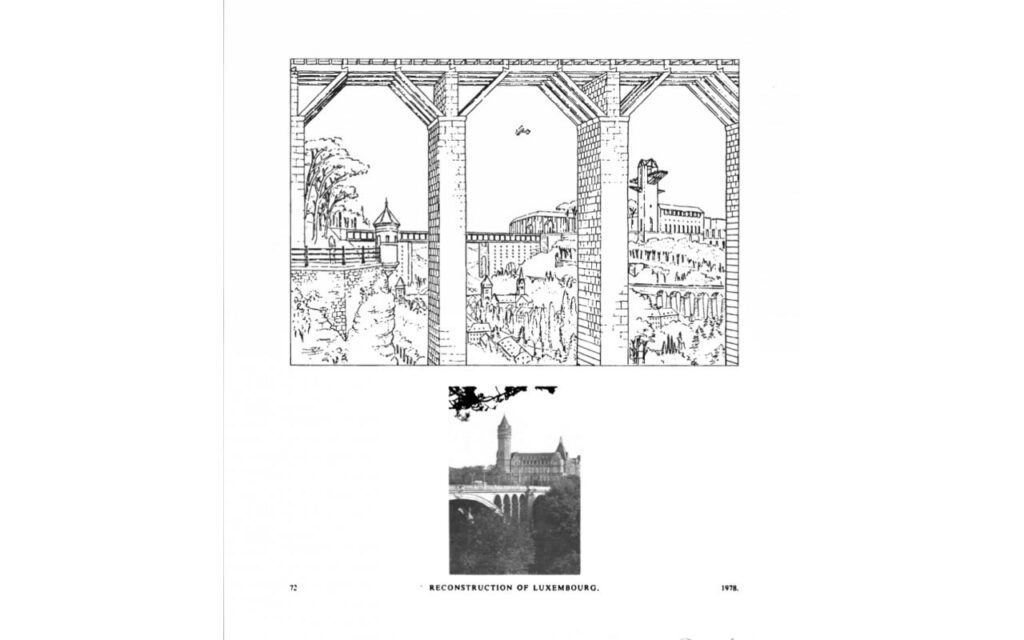

作為對現代規劃的反動,Krier 提出《重建歐洲城市》(Reconstruction of the European City, 1978)的完整構想(圖 2)。他並未把目標置於改良體系,而是要求以復古的方式重新奠基城市秩序。他主張,健全都市應由無數小尺度城區(Quarters)構成,而每個城區都必須以十分鐘步行範圍為衡量基準。公共廣場、街道、巷道須被賦予象徵與政治意義,使其再次成為市民社交與集會的核心場域。在建築構造上,他呼籲回到手工藝導向的建造方式,使用磚石木料等能夠承受時間侵蝕、並在歲月中展現倫理重量的材料。

當 Krier 的理論把理想城市的母體全然交付給古希臘、羅馬、中世紀與文藝復興的歐洲城市時,以歐洲文明為中心的宏大敘事便開始運作。Krier 將歐洲的空間智慧視為普世基準,將其形式、比例與象徵提升到文明標準的位置。表面上,這意在反制現代主義的技術冷硬,實際上卻把歐洲形式的美學與文化秩序輸出至全球語境,形成以地方性之名行文化規範化之實的權力結構。該思維以經典為正統,以古典為理性,以歐洲的歷史圖像做為辨識城市的基本框架,使城市形態成為文化帝國的延伸場域。

值得深究的是,Krier 的敘事刻意淡化了歐洲歷史城市所承載的社會矛盾,包括宗教迫害、排斥性土地制度、族群分隔、階級封閉與性別排除。當古典城鎮被轉化為可複製範本時,隨之再製的往往不是共享正義,而是歷史秩序中的階層結構與權力象徵。形式與倫理在此被混合進一個不加批判的歷史想像中,使他對古典之美的禮讚同時掩蓋了其權力暴力。

此外,Krier 的理論對非歐洲世界的城市問題幾乎毫無回應能力。孟買、奈洛比、馬尼拉等城市所面臨的後殖民創傷、極端人口密度、非正式聚落擴張與治理失衡,皆無法被步行尺度或古典街廓重新定義。問題的本質涉及治理模式、資本體系、土地權屬、制度不平等,而非缺乏古典材料或對廣場形態的誤解。將歐洲歷史城市奉為普遍模型,不只無法解決這些困境,反而在象徵層面重述文化階級的優越性。

Krier 對歐洲歷史圖像的信念在倫理層面也呈現細微裂縫。他撰寫關於 Speer 的研究著作,企圖在建築美學與政治責任之間建立分離機制,試圖把古典表現形式從歷史罪責中抽離。此舉透露出他在處理歷史倫理時的緊張與矛盾,使他對古典的信仰呈現模糊陰影,也暴露其思想基礎在面對權力與記憶問題時的侷限。相關議題將在後文進一步分析。

因此,Krier 的理念確實提供了替代現代主義技術烏托邦的具體構想,亦成功重新喚起人們對城市象徵性、地域性與社群生活的關注。然而,從批判都市理論的視角觀之,Krier \的構想在文化政治上更接近保守反動。表面上,他以地方感與社群為名投注倫理關懷;在深層結構中,卻延續了歐洲中心主義的空間規範,把歷史形式轉化為全球適用的規矩,把懷舊美學提升為文明尺度。這是空間政治的文化鬥爭,也是城市想像的權力分配,其本質值得持續揭示與拆解。

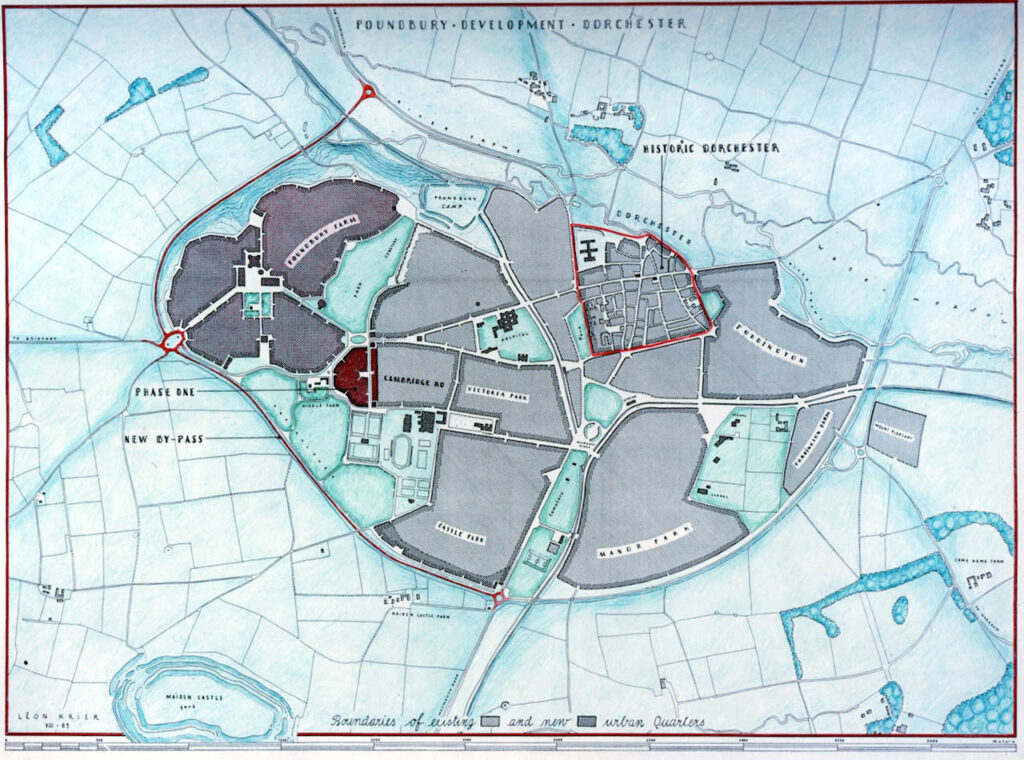

《龐德伯里》:重建歐洲城市的擁抱複製

由查爾斯三世(時為威爾斯親王)推動、Krier 擔任總體規劃師的《龐德伯里》(Poundbury, 1993–)(圖 3),自 1993 年動工以後,長期被視為新傳統主義在城市尺度上的代表作。支持者將其奉為治癒現代都市蔓延症候的明證,認為那裡成功恢復了步行尺度、鄰里親密度與公共生活的節奏。然而,從批判角度觀察,這座被精雕細琢的小鎮呈現出多重矛盾。其田園式外觀固然吸引人,但也揭露了以美化歷史為前提、企圖以懷舊情感回避當代難題的傾向。整體景觀近似一個在時間之外被凍結的舞台場景,以溫和姿態傳遞保守價值,使人難以忽視其與真實社會脈動的疏離。

《龐德伯里》的規劃直接呼應 Krier 在《重建歐洲城市》所提出的構想。他拒絕現代主義的功能分離與汽車中心論,選擇以高密度、可步行、用途混合的街廓為基本單元。公共廣場被賦予市民生活與政治活動的核心位置,街巷網絡環繞其間,構成彼此緊密連結的社會空間。建築語彙則限定於多塞特郡的鄉土形式與喬治亞式古典語法,透過比例、材質與色彩的整合,營造出看似自然生成的統一視覺世界。

然而,正是這種對「傳統」的全面倚賴,使《龐德伯里》的批判性問題浮現。它並非歷史城鎮的延續,而是一個以歷史為題材重新建構的當代開發案。被呈現出來的「過去」經過仔細挑選,只留下整齊、平和與美感,屏蔽了歷史中真實存在的貧困、衝突與制度暴力。建築形式在視覺上服膺古典邏輯,但實際施工仍依靠現代技術與材料,使其外觀雖忠於歷史語言,結構卻屬於當代生產體系。追求風格一致雖能創造安定景象,卻同時壓抑了城市中原本應有的偶然性、異質性與自發性,留下的是消毒後的秩序,缺乏生活雜質所孕育的活力。

在社會現實上,《龐德伯里》更常被視為同質化的安全飛地。高昂的地產價格使得居民結構偏向富裕階層,鄰里構成顯著受限。儘管該地確實為特定族群提供了宜居環境與寧靜生活,但對可負擔住宅、族群混合與社會流動的議題卻幾乎毫無回應。它看似提供城市問題的療法,實際上卻構築了另一道隔離結構,使美學理想凌駕於社會條件之上。公共空間雖然開放,文化語境卻傾向保守,形成介於城市與度假村之間的美麗幻象。

從城市批判理論的視角閱讀,《龐德伯里》更近似為懷舊感的物質化工程,是對過去的策展,而非對未來的思考。它展示了 Krier 所追求的秩序,但也暴露了其理論的限制:形式的完整不等於生活的完整,視覺的和諧不等於社會的和諧。小鎮的穩定景觀是一幅迷人的圖像,而非真正面對當代城市複雜性後所形成的回應。最終,《龐德伯里》更像英國鄉間的一處精緻幻影,既承載保守文化的慰藉功能,也在某種程度上延續了對差異與變動的防衛態度。

新傳統主義與新都市主義的思想分歧

Krier 所代表的新傳統主義常被視為與美國「新都市主義」(New Urbanism)共享共同目標,但兩者在思想基礎、文化定位與城市政治上的差異明顯存在。表層的形式相似容易造成混淆,但深入比對其城市哲學,便能看出兩條軌道在理論上並未重合。

新傳統主義的核心,是對歐洲歷史城鎮的完整信仰。Krier 認為古典城鎮具有不可替代的倫理結構,其比例、街道密度、材質語言與公共空間排列皆具備文明深層秩序。他所提出的城市模型並非折衷,而是企圖恢復前工業城市的文化與形式連續性。他主張以古典語法作為都市秩序的基礎,並將手工藝視為建築倫理不可拆解的部分。這是帶有文化純度要求的城市哲學,從根本上排除大量現代條件與異質因素。

相較之下,新都市主義雖在形式上援引傳統街廓與步行導向模式,其思想來源卻更貼近美國城市改革史,特別是 Jane Jacobs(1916–2006)對「街道生命」與「混合用途」的論述,以及 Kevin Lynch(1918–1984)關於都市可讀性的研究。新都市主義的主要訴求並非恢復某個理想化的過去,而是重建生活密度、打破功能分區、改善交通結構,並使郊區能夠承擔更多社會生活的功能。它承認當代城市的多樣性與資本條件,強調以政策、開發模式與治理改革來改善都市形態,其目標並非文化回溯,而更偏向都市政策修補。

兩者在文化立場上也呈現顯著差距。新都市主義帶有強烈的文化本質論,把歐洲城市傳統視為文明原點,並以此作為都市模型的優先基準。其歷史範本具排他性,使城市形態難以吸納族群與文化差異。新都市主義雖也偏向理想化鄰里與街區,但其核心語境屬於美國的多元社會;它必須面對族群差異、階級移動、土地制度與市場運作,因此其形態概念與政策策略相對開放。

在城市政治層面,兩者的差異更為明確。新傳統主義在本質上是形式政治,以形式作為倫理判準,把古典形制提升至道德高度,用建築語彙建立社會秩序。新都市主義的政治內涵則建立於發展規範、市政治理與基礎建設改革。它處理地方政府、開發商、運輸部門與公眾參與之間的結構關係,遠離 Krier 所追求的文化復興,也缺乏其對形式純度的執著。

最重要的分野在於兩種運動處理城市衝突的能力。新傳統主義傾向把混亂視為文明腐敗的證據,企圖以形式整齊度取代社會談判;新都市主義更願意承認城市矛盾,並試圖以政策結構與土地制度調整來化解。前者以美感與象徵作為解方,後者訴諸治理與制度。

因此,兩種運動雖然共享步行尺度、混合使用與公共空間的重要性,但其思想根基、文化訴求與城市政治方向完全不同。新傳統主義追求文化原點與形式秩序,新都市主義則面向現代城市的複雜社會條件。兩者的相同之處停留在外觀;分歧則深入其世界觀本身。

後現代歷史回返的雙軌道路

二十世紀末的「歷史回返」,並非單一方向的復古運動,而是一個由多重欲望、文化焦慮與形式策略所構成的複雜場域。其中,Graves、Krier 與新都市主義形成了三個相互牽制、相互映照的端點。他們各自回望歷史,卻以完全不同的方式操作歷史,使後現代的時間感呈現分裂的雙軌結構:一邊是遊戲性的符號拼貼,另一邊是道德化的文化重建,而兩者之間,又橫跨著一條企圖制度化、政策化的折衷之路。

Graves 的回望屬於形式遊戲。他把歷史視為故事庫、顏色庫與符號庫,而非現代性失落後的救贖來源。他的建築語言在古典、機械、卡通、消費文化之間流動,以輕盈的幽默回應現代主義的僵硬。他擅長將歷史轉換成可操作的視覺元素,使建築能以愉悅方式被接收。這是一場視覺層面的記憶調度,而非文化復興。Graves 在後現代脈絡中的作用,並非追求歷史真實,而是把歷史轉化為可分享的圖像語法,讓歷史進入消費循環。

在另一端,Krier 將歷史提升到倫理高度。他認為現代城市失效的根本原因在於其背離古典城市的比例、材料與公共秩序。歷史在他眼中不是象徵庫,而是文明之根,是價值判準。他在《重建歐洲城市》與《社群的建築》中,把古典歷史城鎮塑造成一個文明模型,並否定現代性所帶來的技術與社會變遷。這使他的歷史回返具有激烈的道德姿態;他企圖透過形式純度、材料倫理與比例秩序來清理城市生活,讓建築成為文化修復工具。然而,這種回返也伴隨文化排他性與形式上的嚴苛,使歷史被凍結為固定的規範。

新都市主義則位於兩者之間的政策地帶。它承襲 Jacobs 與 Lynch 的城市批判傳統,不以特定歷史時期作為唯一範本,而著重步行街區、公共空間、混合用途與交通改革。它接收了 Krier 對步行尺度與公共生活的重視,也接受了 Graves 對可親性、美感與易讀性的理解,卻又以開發制度、地方治理與社區營造作為介入方式。其目標並非恢復歐洲城市,也非打造視覺拼貼,而是尋求以當代政策工具修補郊區化造成的空洞與疏離。歷史在此失去道德主體地位,而成為可被操作的參照與資源,服務於治理與市場之間的協商。

三者的分野於此變得明確。Graves 提供風格上的歷史引用,把歷史當作圖片集;Krier 提供文明論的歷史架構,把歷史當作倫理來源;新都市主義則提供政策與開發上的歷史調和,把歷史當作可轉譯的設計邏輯。這三者所構成的張力揭示後現代歷史回返的根本矛盾:歷史既被視為美學資源,又被視為道德起源,同時也被視為都市治理的新語法。正是在這個三角地形中,後現代的歷史概念不再穩定,而成為一個多方向的力場。

從批判角度觀察,三者的差距也反映出不同階層、不同文化立場對歷史的需求。Graves 的歡愉歷史服務視覺文化;Krier 的威權歷史服務秩序與純度;新都市主義的政策歷史則服務治理效能。後現代的歷史回返因此呈現出某種結構性的裂縫:它指向過去,卻處理的是當代的焦慮;它重塑記憶,卻同時排除現實的衝突;它呼喚公共生活,卻可能再生新的排他性。

Graves、Krier 與新都市主義所形成的三角結構,不只是一場風格與空間政治之間的分歧,更是一個關於歷史如何在晚期資本主義文化中被挪用、轉化、修辭化的深層問題。後現代的歷史回返不是回到歷史,而是回到以歷史為名的想像工程。歷史因此不再是過去,而成為一個被操控的文化向量,在三者之間拉出截然不同的軌跡。

戰犯能否成為偉大的藝術家?

Krier 的「重建歐洲城市」在二十世紀末的城市論述中確實產生了關鍵影響。他成功扭轉現代主義主導下的都市辯證,使規劃者重新關注步行尺度、街道活力、公共空間的凝聚力以及住商混合的基本組織原則。在長期被功能分區所壟斷的規劃體系中,這些價值原本屬於城市的日常肌理,卻在二十世紀中葉被建築技術與交通邏輯壓抑。Krier 的論述讓城市重新被置於生活與倫理的脈絡中,並強化了新都市主義的思想背景,使街區尺度與社區生活再次成為城市治理的議題,而非純粹的空間技術。

然而,他的理論失效處也同樣深刻。對歷史形式的執著使其觀點帶有鮮明的文化保守性,將前工業時代的城鎮提升至道德高度,卻淡化了其中的階級壓迫、公共衛生問題與社會限制。他在美學上的純粹性要求,使其理念難以面對現代社會對建造速度、人口規模與經濟效率的需求,造成城市模型難以推展至大規模的現代實踐。歷史形式在 Krier 的語境中被賦予象徵性真理地位,使其城市觀帶有某種凍結的文化邊界。

更值得探討的是,他所強調的「秩序」、「紀念性」與「古典樣式」在二十世紀曾被極權政體大量運用。這些語彙的象徵力量從未中性,其紀念性的宏偉特質在歷史記憶裡緊密連結威權、統御以及集體情緒動員。在此背景下,建築語言與專制政治之間的幽靈始終無法避開。

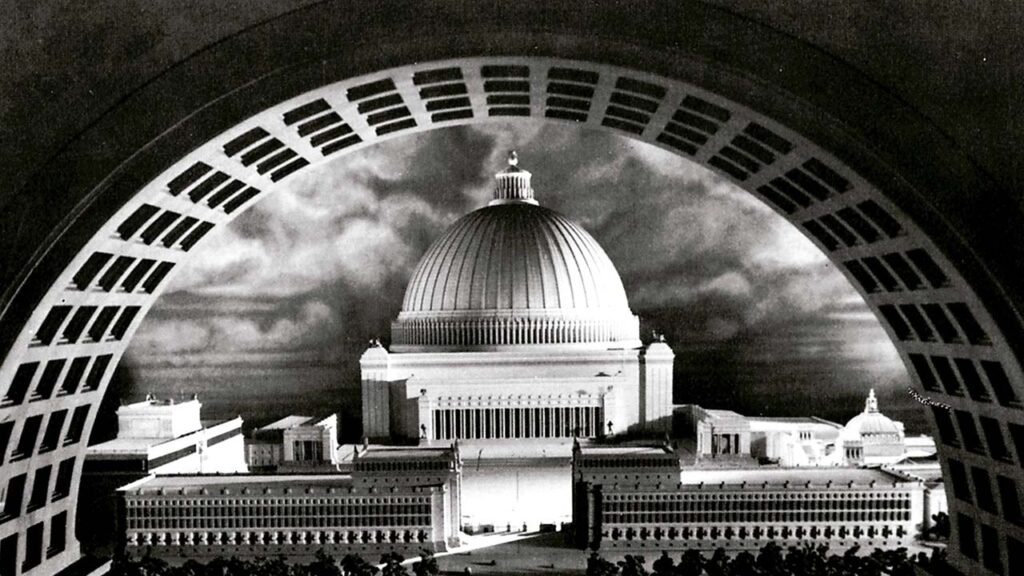

Krier 並未迴避此幽靈,而是選擇正面面對。最具代表性的是他編撰並撰序的《阿爾伯特.史佩爾:建築 1932–1942》(Albert Speer: Architecture 1932–1942, 1985)(圖 4)。此舉在出版當時便引發學界震撼。Krier 企圖在此書中強調一項高度爭議的主張:古典語彙、比例與紀念性構圖屬於可被分析的建築技術,而非政治意識形態的固有延伸。他意在奪回被邪惡政權所挪用過的形式資源,使建築語言得以擺脫歷史污名,回歸建築專業的討論框架,試圖論證形式的倫理淨化可能性,並從歷史的深層陰影中重新挖掘可被使用的文化材料。

然而,Krier 在書中令人震驚的提問:「一位戰犯能否成為偉大的藝術家?」觸及建築倫理的邊界。他在此以高度技術性的態度處理 Speer 的作品,把焦點放在形式操作與空間構成上,試圖從政治罪責中分離出可供城市再生使用的美學語法。此立場反映他對「重建」所寄予的深層信念:若要修復都市文明,建築師必須勇於面對甚至最黑暗的歷史,並從中辨識能夠被回收的語言。

然而,Speer 的建築語彙從未脫離政治語境。作為納粹政權的首席建築師,他的作品並不是獨立的藝術產物,而是威權體制的物質延伸。宏大的尺度、軸線構圖、石材語言與對稱秩序皆被用於形塑國族情緒、作為社會服從的感官劇場。形式美感與政治意圖在此交織成不可拆解的整體,使 Speer 的建築無法只從形式角度加以評議。

因此,Krier 的議論揭露更根本的倫理問題:建築是否能自外於其政治後果?形式是否能完全中立?若建築語言曾被用作壓迫工具,它是否仍可被倫理地回收?批評者指出,形式從不脫離語境,尤其在政治暴力的歷史條件下,古典語彙所承載的象徵力量早已被嵌入權力運作之中。Krier 企圖進行的形式淨化,在此面臨嚴重限度。

這場辯證也讓建築師自身的倫理位置浮現。當代建築師往往在政治資源、資本配置、意識形態符號與文化想像之間行動。Speer 的案例突顯建築專業無法迴避權力,Krier 的論點則試圖引導使用者重新審視建築語言的倫理負荷。他意圖讓古典語彙重新成為都市再生的資源,但也提示每位建築師:形式從不僅為形式,而是價值與權力的媒介。

在今日的都市環境中,當建築再度成為身份政治與文化敘事的前線時,Krier 的辯證與 Speer 的幽靈持續具有警示力量。建築不只塑造空間,也塑造社會想像;建築師不只設計形式,也介入權力結構。如何在歷史記憶與當代倫理之間定位自身,已成為建築專業無法推託的問題。

形式、社會責任與文化敏感性的交織辯證

建築倫理不僅涉及結構安全、材料選擇與機能配置,更觸及文化記憶、社會價值與歷史責任。建築師在設計過程中扮演的不僅是形式的塑造者,而是文化語意的詮釋者與公共價值的調節者。每一次空間操作,都在介入集體記憶的層次,並以具體物質構築社會想像。後現代語境中,歷史借鑒成為常見策略,但如何界定合理引用與不當復刻,已形成當代建築實踐的核心倫理問題。

合理的歷史引用必須建立於對文化語境的充分理解。它依靠對場所精神、材料性與集體記憶的敏銳感受,透過轉譯與再語境化,使歷史語彙在當代社會中獲得新的意義。此種操作不以複製為目的,而是透過變形與批判,激發使用者重新檢視自身與過去的關係。表面的複寫無法達到此效果,因為缺乏對歷史條件與文化政治的細緻理解,只會使歷史語彙成為視覺消費的舞台,削弱其社會深度並讓記憶淪為裝飾。

Kenneth Frampton 在《批判性地域主義》(Critical Regionalism, 1981)中指出,地域建築不應局限於鄉土形式的模仿,而需透過對氣候、地形、材料與工藝的批判性轉化,抗衡全球化帶來的文化扁平化。他認為建築具有回應地景、承擔文化責任與抵抗制度壓力的倫理任務,必須在地理特異性與文明價值之間建立張力,而非在形式表層完成任務。

Krier 對古典語彙的熱情雖指出現代都市的斷裂,卻也暴露了他在處理歷史語言時的假設。他傾向將建築形式視為可被直接回收的技術資源,而忽略語彙背後的政治負荷。此問題在他對 Speer 的正面評價中清晰浮現。Krier 試圖把古典語彙與威權政治分離,主張形式本身具有可被淨化的潛能。他在《阿爾伯特.史佩爾:建築 1932–1942》中以技術角度分析 Speer 的建築,希望顯示古典語言可以從政治暴力的陰影中重新獲得生命。然而,Speer 的建築從未脫離其歷史語境。它們是極權政體用以塑造集體情緒的物質工具,以宏偉尺度、軸線儀式性與石材語法製造權力的空間秩序。這些形式因其政治功能而失去中立性,無法單純以美學成果理解。形式與權力於此結構化交纏,使建築語言成為壓迫的載體,也使後世的引用必須面對倫理評估,而非技術分析。

因此,建築評價不能停留在形式美感的層次。真正的倫理問題包括:建築服務何者,排除誰,承載哪些記憶,是否再生了不義結構,是否在城市肌理中埋入新的階級分化。所有這些都構成建築倫理的核心判準,遠比形式的純粹與否更為關鍵。

Frampton 所指出的地景敏感性與文化責任,提醒我們建築不能陷入形式主義的自我沉醉,也不能逃避面對社會現實、政治壓力與歷史創傷。建築倫理並非抽象理念,而是涉及材料選擇、空間治理、符號運作與文化記憶的具體判斷。它要求在地方知識與人文關懷之間建立微妙平衡,使建築語言既能回應社會差異,又能抵抗文化霸權。

從此觀點出發,任何風格語彙,包括古典、後現代或高科技,都無法在脫離社會語境下獲得價值。每個形式系統都在參與文化政治,每個空間都在延續或反思某種社會秩序。建築若要重獲公共信任,倫理反省必須與美學判準並列成為設計核心。當城市面臨階級斷裂、環境惡化、族群緊張與記憶糾葛時,建築的倫理敏感度不再是附屬考量,而是能否維繫文化延續性的試金石。

建築語言、歷史負荷與倫理責任

在今日的都市語境中,建築早已不再只是形體與空間的技術產物,而是始終牽動歷史記憶、文化權力與公共價值的深層實踐。Krier 對古典語彙與前工業城市秩序的召喚,雖成功揭開現代主義規劃的盲點,讓步行尺度、社區生活、材料倫理再次進入城市論述,但他對形式純度的執著,也顯示出歷史回返所面臨的固有限度。當形式被置於道德高度,歷史便有落入僵固的危險;當語彙被視為可直接回收之物,便可能忽略其曾承載的權力陰影。

Frampton 的批判性地域主義與 Speer 的歷史幽影在此形成互相牽制的思考框架,使我們意識到建築語言既無法完全擺脫政治,也不能退縮至純粹形式主義的避風港。建築倫理的核心,不在於是否使用古典、現代或後現代語彙,而在於設計者如何處理語境、如何理解歷史的重量、如何回應社會的裂縫與文化的多樣性。形式永遠是入口,但從不構成全部。

面對全球化、資本集聚、族群差異與城市不平等的交織現實,建築師與都市設計者需要重新思考自身角色。他們必須在技術、文化與倫理三個層面同時行動,並承擔空間生產所帶來的公共後果。無論是新傳統主義的恢復理想、新都市主義的政策實驗,或地域建築的批判姿態,都指向同一核心問題:建築如何在歷史負荷與社會責任之間找到立足點。

建築不只是形體的組合,它是文化判斷;不只是風格的選擇,它也是政治行為。唯有在持續的批判、自省與對多元社會的尊重之中,建築才可能脫離形式的迷霧,重新成為能承擔公共意義的文明技藝。