在回應現代主義普遍性主張的歷史脈絡中,Aldo Rossi(1931–1997)的建築思想可被視為「批判性地域主義」(Critical Regionalism)中的異質支系。相較於多數地域主義論者著力於在地氣候、材料與建造邏輯,Rossi 對「地域」的理解轉向歷史與心理層面。他關注歐洲城市長時段積累而成的集體記憶與建築原型,並將此視為對抗全球文化同質化的詩學資源。

這位 1990 年普立茲克建築獎得主,以「新理性主義」(La Tendenza)與對城市記憶的持續凝視而廣為人知。其理論核心在《城市建築學》(L’architettura della città, 1966)中獲得系統化表述,城市在此被理解為一組可被辨識、可被重複的形式結構,而非隨機堆疊的功能集合。Rossi 的職業生涯展現出由現代主義理性結構逐步轉入後現代歷史意識的長期轉向。形式在時間中積存記憶,而記憶以建築原型的方式,反覆回到形式之中。。

若以 Kenneth Frampton 所提出、強調場所精神與對全球化均質化之抵抗的批判性地域主義為評準,Rossi 的實踐與思想隨即顯露其內在張力。其作品雖對脫離歷史脈絡的現代主義普遍性提出尖銳反駁,卻同時傾向於在高度抽象化的原型語彙中自我指涉。形式的歷史性被提煉為普遍結構,地方差異被轉化為可移植的記憶模型。於是,Rossi 的建築在批判普遍性的同時,又重構出另一層抽象的普遍秩序,與嚴格立足於具體場域經驗的地域理想之間,始終保持著緊繃而未被化解的距離。

城市是集體記憶的容器

當代城市面貌中的斷裂與遺忘,構成 Rossi 建築哲學的理論起點。他所關注的核心問題,不僅涉及二戰後歐洲城市在物理層面的全面重建,也關乎文化連續性與歷史意識在現代化進程中的斷裂。在戰後重建與現代主義話語同步推進的背景下,大量歷史街區被視為阻礙進步的殘餘物,傳統街道、廣場與城市紋理被功能分區與交通效率重新切割。對於歷史層疊尤為深厚的義大利而言,此類介入帶來的後果並非僅止於形式衝突,而是觸及集體感知與歷史經驗的深層斷裂。

Rossi 對現代主義所導致的城市遺忘提出嚴厲批判。在其代表作《城市建築學》中,他提出「城市是集體記憶的容器」(“La città è la sede della memoria collettiva.”)的核心命題,重新界定城市的本體地位。城市在此不被理解為功能與技術的總和,而被視為長時間累積而成的文化結構,承載歷史事件、社會儀式與象徵意義。Rossi 特別關注城市中的永久元素,包括紀念性建築、街道系統與公共廣場。此類元素構成城市的結構骨架,超越單一時代的使用需求,在時間中持續被辨認與回憶。

Rossi 將此類經時間淬鍊而具象徵密度的建築與空間,界定為「城市的構成性構件」(fatti urbani)1。在他的理論中,構成性構件並非單純的物質存在,而是兼具文化與精神層面的載體。它們在城市演變過程中保持相對獨立的形式完整性,並在不同歷史階段被重新賦予意義,成為集體記憶得以凝聚與回返的節點。城市形態正是在此類構件的持續作用下,維持歷史深度與身份連續性。

基於此立場,Rossi 明確反對將城市理解為高效率運作系統的機械式觀點。在他看來,現代主義的功能主義模型忽略城市作為時間性存在的本質,抹除記憶在空間中的沉積。透過強調建築的「自律性」(autonomia dell’architettura),Rossi 試圖重申形式自身所蘊含的歷史邏輯與文化密度,拒絕將建築完全化約為技術工具或經濟手段。形式在此不從屬於即時功能,而在長時段中與記憶共同生成其意義。

因此,《城市建築學》不僅重新建構城市理論的分析框架,也對現代主義理性所主導的設計觀提出深層質疑。Rossi 在書中為建築的詩意、歷史性與記憶性奠定理論基礎,其論述成為後現代建築與城市研究的重要參照,促使設計者重新思考現代化進程中,形式、記憶與地方經驗之間的複雜關係。

類型學的理論建構與批判

Rossi 的理論背景,深受 Ernst Cassirer(1874–1945)符號哲學與現象學思維的影響 2。Rossi 認為,建築形式的價值並不取決於當下的使用效率,而根植於其在集體潛意識中所承載的象徵重量。形式不只是可被量測的結構體,而是文化符碼的顯現,是過去與現在、個人經驗與集體記憶之間的媒介。城市正是在形式的反覆出現、轉化與再現之中,維持其可辨識的身份與歷史延續。

此一對形式象徵性的重視,進一步發展為 Rossi 對「類型學」(tipologia)的理論建構。他並未將建築理解為單純盛裝機能的外殼,而是嘗試建立可與歷史發生關係的設計語言。在《城市建築學》中,類型被視為穿越時間的結構語彙,而非服從功能的即時回應。Rossi 對現代主義「形隨功能」的拒斥,正體現在此一立場之中。類型在他筆下不等同於僵化的模組,而是歷史經驗反覆沉積後形成的形式框架,兼具象徵層次與文化深度。

在此意義下,類型更接近原型(archetipo)的層次。它源自城市記憶深處,經由世代使用、辨識與再詮釋而逐漸成形。建築設計不再被理解為從零開始的創造行為,而是在既有形式語言中進行回應與轉寫。城市因而被視為一部可被閱讀的文本,形式成為語句,類型構成語法。

Rossi 的理論既屬於都市層面的批判,也指向建築記憶的倫理立場。他透過類型學與人造物概念,重新確立城市作為文化場域的意義,對抗現代城市規劃中普遍出現的匿名性與即時導向。其關切並非形式復古或風格挪用,而在於讓建築重新承載集體歷史與想像,使建築師回到「閱讀城市」的位置,而非僅止於生產物件。

此一從廢墟與斷裂經驗中生長出的建築哲學,呈現出近乎考古學的態度。建築師不再扮演功能配置的技術執行者,而轉化為歷史的探勘者、記憶的保存者、城市語言的詩性詮釋者。此立場也清楚區分 Rossi 與多數以環境回應為核心的地域主義論者。他所理解的「地方性」不訴諸物質地景或氣候策略,而指向文化層面的歷史深度與記憶場域的再建構。

建築作為記憶機器

Rossi 的建築理論與實踐,本身構成充滿內在張力的思想結構。他之所以在二十世紀建築史中佔據關鍵位置,源於其對現代主義所造成之斷裂後果所提出的嚴厲批判。這一批判帶有近乎倫理審判的語氣,直指現代主義在戰後城市重建中所展現的歷史失憶傾向,以及由此衍生的去場所化空間。對 Rossi 而言,現代建築的危機不在於形式老化,而在於其對歷史深度與集體記憶的切斷。

Rossi 的立場本身蘊含難以化解的內在張力。他用以回擊現代主義的策略,建立於高度抽象化的幾何秩序與被視為永恆的類型之上。此一理性形式主義表面指向歷史與記憶,卻在結構層面延續了現代主義最核心的信念。對普遍秩序的嚮往,以及對形式能被跨文化辨識的信心,在 Rossi 的類型學中始終居於中心位置。場所的特殊性被轉寫為可提煉、可移置的原型語言,歷史不再以具體社會實踐的形態浮現,而以抽象結構的方式被喚起。

與其將 Rossi 理解為治癒現代建築失憶症的理論醫師,不如將其視為完成了一次轉化。原本淺表且功利的功能性失憶,被轉寫為深沉而內省的哲學式遺忘。他所召喚的歷史,並非仍在特定地域中運作的建造傳統、生活技藝與社會紋理,而是經高度提煉後浮現的歐洲城市記憶意象。這些意象脫離具體語境,卻保留形式與象徵的輪廓。其形式秩序嘗試透過幾何與類型觸及集體潛意識,但此一「集體」的邊界始終未被界定。最終生成的形象,介於歷史回聲與理性構築的夢境之間,難以完全回返具體的社會經驗。

在實際設計中,Rossi 明確拒絕以新穎性作為價值標準。他刻意營造既陌生又可辨識的空間氛圍,反覆運用圓柱、圓頂、錐體與立方體等簡化的幾何形體,構築出脫離明確時間指向的歷史場景。建築在此呈現為靜止的存在,宛如永恆殘跡,佇立於城市之中,等待被記憶重新辨認。此類形式不指向未來的進步敘事,而維持懸置狀態,使觀看者在熟悉與疏離之間徘徊。

在此層面上,Rossi 的語言策略與安藤忠雄(Tadao Ando)與 Peter Zumthor 等批判性地域主義建築師形成間接對話。三者皆拒斥建築淪為視覺表演或符號消費的工具,皆試圖透過節制而內向的形式語言回應當代建築的空洞化趨勢。然而,相較於安藤與 Zumthor 對材料感知、場域經驗與身體尺度的深度投入,Rossi 的地方性更偏向心智與文化層面,其建築更接近關於城市記憶的理性寓言,而非具體場域經驗的回聲。

城市的深層結構與類型學

Rossi 的另一項關鍵貢獻,在於將類型學重新引入建築理論的核心位置。他認為,每座城市皆潛藏其內在的形式邏輯,此一邏輯並非來自即時的功能配置,而由長時段的歷史經驗所沉澱而成的空間類型構成。對 Rossi 而言,建築師的任務不在於發明前所未見的形式,而在於透過對既有類型的再詮釋,與歷史建立具生成性的對話關係。

類型被自具體歷史裝飾與地方語境中抽離,轉化為高度純化的形式結構。類型在此不再指向特定時代或地域,而被提升為具備普遍可讀性的幾何語彙。它們共同構成自足而封閉的形式宇宙,由建築師的理性判斷所主導,彷彿一座由理型組成的資料庫。Rossi 在設計中頻繁援引古典建築語彙,卻刻意避開後現代主義慣用的拼貼與戲擬,轉而採取極度節制、近乎禁慾的紀念性構圖。此類語彙作為其智性王國中的標準詞彙,以冷靜而穩定的姿態,將經過濾與提煉的歷史意識引入當代場域。

類型學秩序的確立,同時伴隨「場所」地位的相對退居。當設計思考聚焦於永恆類型的組織與重構,基地所蘊含的偶然性、感性細節與具體生活脈絡,往往被壓縮為次要條件。建築設計的驅動來源,不再是土地自身所發出的呼喚,而是在土地之上驗證早已成形的類型概念。建築因而呈現為高度自律的藝術存在,彷彿自類型學王國而來,被謹慎地安置於現實城市之中,而非自文脈內部自然生長的結果。

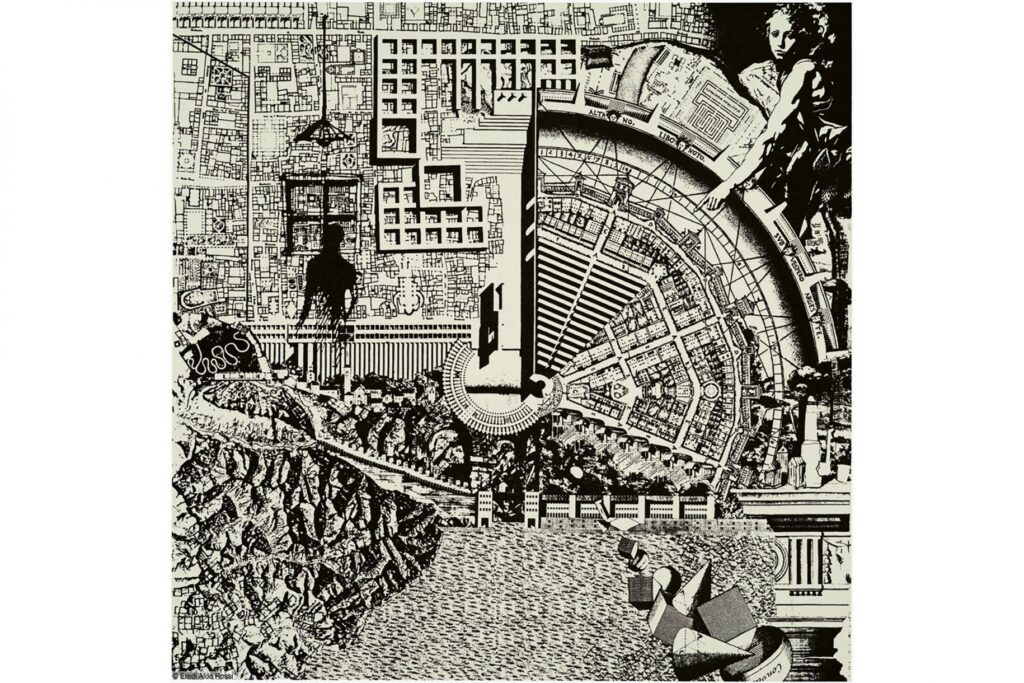

內向而自省的創作路徑,最終使 Rossi 的建築實踐演變為一場與《類比城市》(La città analoga, 1976)(圖 1)的長期對話。這幅為 1976 年威尼斯雙年展所創作的拼貼作品,將真實城市片段、歷史建築記憶與個人想像疊合為超現實的城市景觀。Rossi 的建築在相當程度上,正是將二維構圖邏輯轉譯為三度空間的嘗試。他的設計更接近回應心中那座由歷代建築典範、童年記憶與城市廢墟共同構成的內在城市,而非直接回應具體的市民日常或基地條件。《聖卡塔多公墓》(Cimitero di San Cataldo, 1971–1978)對話的是「死亡之城」(La città dei morti)的原型結構,《世界劇場》(Teatro del Mondo, 1979–1980)則回應威尼斯漂浮而節慶化的歷史想像。

如此的建築立場,令 Rossi 的作品同時展現形式上的冷靜與文化上的溫度。此一溫度多半來自對理想化歐洲集體記憶的凝視,而非源於特定場所的即時體感。他拒斥將建築化約為視覺符號的操作,也抗拒把城市理解為經濟效率與功能分區的技術工具。在 Rossi 的理解中,城市更接近一座集體記憶的劇場,建築則構成舞台的場景與道具。只是,這座劇場的劇本早已在其類型學王國中完成書寫,佈景與角色皆來自那座宏大而孤獨的形式宇宙,反覆上演關於永恆、記憶與建築自律性的獨白。

《加拉拉特西集合住宅》:從類型學中誕生的建築

以形式作為記憶載體的類型學思維,在 Rossi 的代表作《加拉拉特西集合住宅》(Complesso residenziale Monte Amiata, Quartiere Gallaratese, 1969–1974)(圖 2)中展現極為徹底的實踐,也清楚揭示出此一建築觀點同時蘊含的力量與風險。這項位於米蘭郊區的社會住宅計畫,誕生於戰後城市重建的歷史情境之中,回應的並非單純的住宅供給問題,而是現代主義規劃將城市壓縮為功能分區、將建築降格為技術裝置的趨勢。Rossi 在此嘗試重新引入歷史感與文化層次,主張建築意義來自長時間沉積的形式記憶與集體經驗,而非即時的經濟效率或使用指標。類型於是成為設計的核心媒介,建築被理解為文化時間中的延續行動,而非一次性的創造事件。

在《加拉拉特西集合住宅》中,此一立場轉化為高度純化的幾何構成,其中最具標誌性的元素,是長度接近兩百公尺的白色柱廊。柱廊不僅回應歐洲歷史城市中反覆出現的公共空間形式,更被視為將城市記憶轉譯為空間秩序的手段。透過嚴謹的重複與比例控制,Rossi 試圖在日常居住環境中引入公共秩序與紀念性氛圍,讓生活行為與歷史意識在空間中產生交疊,形成帶有儀式感的居住經驗。

形式的純化同時引發了廣泛爭議。柱廊所象徵的穩定與歷史重量,在實際經驗中轉化為漫長而缺乏節奏變化的通行空間。對居住者而言,這段無盡延展的通廊往往造成視覺與心理上的壓迫,使空間關係服從於形式秩序,而非生活互動。公共性在此不再源自彈性的社交活動,而被固化為制度化的空間表現,建築逐漸從生活的容器轉變為形式意志的展演場域。

對內部形式邏輯的高度聚焦,也導致建築與外部環境之間的關係顯得疏離。《加拉拉特西集合住宅》更像是一件自觀念中生成的建築物體,被放置於城市邊陲,而非從周遭條件中生長而出。基地的地形、既有城市紋理與鄰里關係,在設計中僅佔極為有限的位置。建築缺乏對周邊建成環境的修補與延續,也未在社會層面促成有效的日常互動。此一結果,顯示出類型學在高度抽象化後,可能對場所精神造成遮蔽,甚至形成另一層次的形式性佔領。

Rossi 的反現代主義立場,為戰後建築論述帶來關鍵轉向。他對類型的執著,既表現出對歷史的尊重,也彰顯建築作為文化媒介的倫理位置。問題並不在於類型本身,而在於類型被提煉為封閉的形式系統之後,與實際生活經驗之間的距離逐漸拉大。《加拉拉特西集合住宅》正體現了此一矛盾。作品展現出強烈而令人敬畏的建築意志,嘗試透過幾何秩序與記憶召喚,重塑城市尊嚴,卻同時暴露出在面對具體社會需求與居住感受時的侷限。

這座建築既可被視為形式復權的宏大宣言,也可被閱讀為關於理性與感性、理論與場所之間裂縫的寓言。它證明形式確實能承載歷史記憶,也提醒人們,當形式優先於生活經驗,建築便可能滑向冷靜而抽象的對象,逐漸失去與居住者之間最基本的情感連結。

《聖卡塔多公墓》:記憶、失落與永恆的死亡之城

在 Rossi 的建築思想中,「新理性主義」並不指向可被複製的形式風格,而是一場圍繞理性與歷史、普遍性與地方經驗之間所展開的哲學辯證。Rossi 對現代主義所建立的技術理性秩序保持高度警惕,認為其在追求效率與標準化的過程中,逐步抽離了城市與歷史記憶之間的關係。他主張建築必須重新連結歷史原型與城市記憶,使形式不僅回應功能需求,更承載文化經驗與集體意識。在《城市建築學》中,他提出建築類型、城市人造物與城市作為劇場的觀念,將城市理解為一部由時間書寫而成的文化文本,而建築師的角色,則在於閱讀、轉譯並重構其中隱含的原型與意義結構。

位於摩德納(Modena)的《聖卡塔多公墓》(圖 3)被視為 Rossi 新理性主義思想在空間中的高度凝縮,同時也是最具爭議的實踐案例。此一常被稱為死亡之城的建築群,並未以撫慰或安置為首要目標,而是透過嚴密的幾何秩序建構一座哲學性的場域。紅色立方體的骨骸堂指涉居所的原型,高聳的錐形塔暗示紀念性結構,整齊排列的墓穴回應住宅類型。整體構成呈現出被高度抽象化的理型世界,死亡不被處理為情感事件,而被轉寫為形式與秩序的問題。

此一形式策略同時揭露 Rossi 理論內部的張力。他企圖透過類型與幾何秩序喚回記憶,以回應城市歷史的斷裂,卻在高度抽象與普遍化的操作中,削弱了建築與所在地之間的關聯。紅色立方體骨骸堂並非源自摩德納的地方文化或建造傳統,而更接近 Rossi 個人對「房屋原型」的理性想像。形式在此脫離地景與社會脈絡,轉而服務於理論結構,公墓遂成為抽象世界的構成部分,而非土地記憶的延續象徵。

空間經驗層面同樣呈現緊繃狀態。骨骸堂內部平行而重複的方形壁龕,展現出近乎工業化的精準秩序,生者與逝者一併被納入由幾何所主導的體系之中。悼念行為需透過理解建築語言才能展開,情感經驗被要求服從形式邏輯。相對而言,Zumthor 的《施泰爾內塞特紀念碑》(Steilneset Memorial, 2011)(圖 4)採取不同路徑,透過光線、材料觸感與場域氛圍的細膩組織,為哀悼提供開放而包容的空間條件,讓身體感受與情緒記憶成為空間經驗的核心。Rossi 的設計則缺乏此類柔性調節,建築更像需要被解碼的象徵機制,而非可被自然承載情感的場所。

差異本身指向更深層的建築倫理問題。Rossi 對現代主義去歷史化傾向的批判具有重要價值,其回應方式同時引入另一層形式上的控制。當形式被視為理論的主要載體,人性尺度與地景關係隨之退居次位,建築逐漸轉化為抽象命題的空間呈現。秩序與精準在此被推至極端,撫慰與共感則顯得稀薄。

此立場同時揭示建築師的權力位置。空間不再優先為使用者而構築,而是為理念與論述而生成。理解作品成為熟悉其理論語彙的結果,未能進入該思想體系的使用者,往往只能面對一座向建築史與建築理論致敬的紀念碑,而非可被日常情感自然佔據的場所。

《聖卡塔多公墓》因此呈現出雙重面貌。它將 Rossi 的新理性主義推至極限,展現建築形式如何作為詩學與思想的載體,也迫使人們重新思考建築語言與城市記憶之間的關係。同時,作品清楚顯示出當形式邏輯成為終極目標,地方經驗與情感層次被邊緣化,建築便可能與人性與地點產生距離。Rossi 的此一巔峰之作,既是理論的空間化呈現,也是關於理性與情感、形式與場所之間裂縫的寓言,將建築倫理的核心問題推向檯面:建築究竟應優先回應人居經驗,抑或服務於理念的宣言。

福岡 《Il Palazzo飯店》:紅色宮殿的東方獨白

於 1989 年在日本福岡落成的《Il Palazzo 飯店》(Il Palazzo, 1989)(圖 5),常被視為 Rossi 晚期聲名攀升階段中最具代表性、也最耐人尋味的作品。此案以強烈的視覺存在感,被讚譽為將歐洲城市記憶移植至東亞語境的關鍵節點。若從批判角度檢視,作品的成功同時伴隨文化姿態上的強勢與對場所精神的潛在忽略,其耀眼表象之下積累著未被化解的矛盾。

爭議的核心,集中於高度自律、近乎固執的形式選擇。Rossi 以其慣用語彙構築一面綿延百米的牆體,紅色波斯石灰華的量體在街廓中形成連續的重量感,上方覆以氧化成綠色的銅簷,召喚古羅馬與義大利宮殿的記憶輪廓。牆面矗立於福岡的商業區,宛若突降的文化紀念物,既醒目,也保持距離。

建築並未嘗試與福岡細膩的城市肌理、潮濕氣候或在地建築語彙建立互文關係,而以清晰而強勢的形式宣告自身論述。空間更接近 Rossi 所構想之「類比城市」在異地的實體化,彷彿一處專屬於其思想體系的據點。

其中的弔詭之處,在於立場的反轉。Rossi 長期批判現代主義對地方性的忽視,強調歷史與記憶的必要性;在此案中,卻以高度風格化的普遍形式完成另一層移植。建築成為個人理論的延伸,而非向場域敞開、與在地共生的實踐。

厚重而封閉的立面,不僅切斷建築與城市之間的往返,也令外部形象與內部機能產生距離。作為飯店與辦公的複合體,外觀幾乎抹去日常活動的痕跡,呈現紀念碑式的靜默。再現理想宮殿的象徵意義,覆蓋了接待、停留與流動的現實需求。對外部形象的極端凝聚,將建築推向城市雕塑的位置,暴露出後現代語境中對表面符號的迷戀風險。

計畫因創造一處小型廣場而獲得讚譽,被解讀為引入歐洲市民生活模式的嘗試。該空間的公共性仍值得細辨。廣場由飯店立面所界定與支配,感受上更像私有前庭而非市民共享的客廳。公共層面在商業運作與設計意圖的包覆中被精緻策畫,作為完成都市想像的工具,而非由日常活動自然生成的場域。

福岡的《Il Palazzo 飯店》遂成為 Rossi 晚期語言的鮮明註腳。作品展現無可否認的形式創造力與作者性魅力,同時顯露理論跨文化移植時的摩擦。其力量更多源於自身的完整與自足,而非與福岡城市生活建立的深層互動。建築以詩性與權威佔據視野,卻在連結上保持距離,呈現出一座精緻而自我指涉的孤島。

《世界劇場》:新理性主義的去功能化極限

除了《加拉拉特西集合住宅》、《聖卡塔多公墓》與晚期的《Il Palazzo 飯店》,Rossi 的新理性主義在《世界劇場》(圖 6)中抵達更為激進、也更為暴露其理論本質的狀態。此案並非住宅、紀念設施或商業建築,而是一座短暫存在的漂浮構築物,為威尼斯雙年展而生,也在展期結束後拆除。正因其非永久性與非實用性,《世界劇場》得以將新理性主義從建築功能與使用倫理中抽離,直接呈現為一場關於形式、類型與記憶的純粹實驗。

《世界劇場》的構成極為簡約。塔樓、立方體量體、平台與坡道共同組成可被即刻辨識的建築形象。其語彙指向威尼斯歷史中的鐘樓、燈塔、水上劇場與臨時節慶建築,卻刻意拒絕具體歷史細節與裝飾。Rossi 並未重建任何一座實際存在的建築,而是將「劇場」作為城市原型加以抽象化處理。建築在此不再回應戲劇表演的實際需求,而將「劇場性」本身轉化為空間主題。觀演關係、座席配置、聲學考量被壓縮至次要位置,取而代之的是建築作為象徵物的存在方式。

此一操作讓《世界劇場》成為新理性主義最為徹底的去功能化實踐。建築不以使用為目的,而以被觀看、被識別、被記憶為核心任務。它漂浮於潟湖之上,短暫停泊於城市邊緣,既不融入日常生活,也不參與城市運作。城市在此成為背景,建築則成為前景中的思想物件。Rossi 將類型從時間與場所中釋放,使其成為可獨立存在的形式事件。

《世界劇場》的暫時性反而強化了其理論重量。與《聖卡塔多公墓》所呈現的永恆殘跡不同,劇場的消失並未削弱其記憶效果,反而使建築更接近純粹的觀念。它如同從《類比城市》拼貼中逸出的三維片段,被短暫實體化後再次退回影像、文本與回憶之中。建築的生命不依賴物質存續,而寄居於城市文化的象徵層面。

在此案例中,新理性主義的內在矛盾被清楚放大。形式的自律達到極致,場所條件幾乎完全退場。威尼斯的水文、氣候、城市紋理並未對建築構成實質限制,反而被吸收為可被指涉的文化舞台。建築不向城市學習,而向城市宣告自身的存在。此種姿態既展現 Rossi 對歷史類型的高度掌控,也暴露新理性主義在面對現實世界時的封閉傾向。

與《加拉拉特西集合住宅》中生活被要求適應形式的狀態相比,《世界劇場》更進一步取消了生活本身。與《聖卡塔多公墓》中死亡被抽象為城市原型相比,此案甚至不再處理生命議題,而直接將建築推向象徵層面的極限。建築成為理論的顯影裝置,而非社會關係的承載體。觀看者面對的不是可被使用的空間,而是一段被凝結的建築語句。

正因如此,《世界劇場》在 Rossi 的作品序列中佔據關鍵位置。它既是新理性主義詩性力量的集中展現,也清楚標示出其臨界點。當類型被徹底解放於功能、場域與時間之外,建築獲得前所未有的純度,同時也與現實生活拉開最大距離。這種距離並非偶然,而是新理性主義結構內部的必然結果。

將《世界劇場》置於 Rossi 的整體創作脈絡中,可清楚看見逐步收縮的路徑。從住宅中的生活摩擦,至公墓中的存在沉思,再到漂浮劇場中的純粹象徵,建築一步步遠離使用倫理,逼近形式自身。此一路徑為後續作品的文化移植與歷史回聲奠定條件,也為理解 Rossi 建築中所浮現的歷史陰影提供必要前提。

Rossi 建築中的法西斯幽靈

當凝視《聖卡塔多公墓》中那座巨大而靜默的立方體骨骸堂,其反覆排列、近乎空洞的方格開口所構成的冷冽秩序,幾乎無法不聯想到半世紀前的前例 ── Giuseppe Terragni(1904–1943)於科莫(Como)設計的《法西斯之家》(Casa del Fascio, 1932–1936)(圖 7)。對純粹幾何、抽象秩序與紀念性姿態的共同迷戀,清楚揭示 Rossi 與義大利理性主義之間不可否認的血脈關係。問題不在於關聯是否存在,而在於此一關聯究竟構成忠誠的延續,抑或深層的翻轉。

此一提問將討論帶入 Rossi 與法西斯時期建築之關係的核心。理解其複雜性,必須同時檢視他對 Terragni 與 Marcello Piacentini(1881–1960)的差異化態度。Rossi 的立場並非簡單接受或拒斥,而是帶有批判視角的選擇性審視。對 Terragni 所代表的理性主義(Razionalismo italiano),Rossi 明確承認其作為義大利現代建築正統的歷史位置,並高度評價其幾何純粹性與形式自律性,視其為被戰爭與政治中斷的傳承。相對之下,對 Piacentini 的官方建築語彙(圖 8),Rossi 始終保持距離。他一方面關注其城市紀念性的構成能力,另一方面清楚指出其作為極權宣傳工具所呈現的浮誇與空洞。

正是此一選擇性繼承,凸顯 Rossi 建築在意圖與語境層面的根本轉向。法西斯時期的建築,不論 Terragni 的理性抽象,抑或 Piacentini 的簡化古典,皆服務於昂揚而自信的集體意志,建築被賦予建構未來神話的任務,歷史被援引以證成當下權力。Rossi 所處的時代背景則建立在戰後的廢墟之上,建築不再承擔未來宣言的角色,而轉向對過往的凝視與沉思。他保留理性主義的形式語言,卻徹底改寫其精神內涵。嚴謹的幾何不再象徵國家秩序,而轉化為形而上的靜默;古典「類型」不再指向權力表徵,而成為承載集體記憶與個人失落的容器。《聖卡塔多公墓》所呈現的虛空與悲劇感,正構成對法西斯時期高歌猛進之集體主義的深層回應。

為凸顯 Rossi 的獨特立場,可引入另一組對照。Léon Krier(1946–2025)與 Albert Speer(1905–1981)之間的關係,提供了重要反證。Krier 曾公開讚揚 Speer 的建築成就,試圖將其形式語彙自納粹政治背景中抽離,主張古典主義具備跨時代價值 3。此一立場引發強烈質疑,原因正在於 Speer 的建築與納粹意識形態高度糾纏,難以分割。Krier 的做法顯示出對形式本身的迷戀,卻忽略其背後無法抹除的歷史重量。

將此一反證對照 Rossi,可見其路徑的批判性輪廓。Rossi 並未回避那段創傷歷史,也未嘗試為法西斯建築洗白。他正視歷史斷裂,並以有意識的方式挪用被中斷的語言,為其注入戰後民主語境下的反思與人文關懷。若說 Krier 對 Speer 屬於形式層面的直接繼承,Rossi 對 Terragni 則更接近意義層面的徹底翻轉。他更像一位記憶的考古學者,而非權力的建造者,深入歷史層積之中,提取的不再是服務權力的象徵,而是帶著重量與人性光澤的記憶結晶。

理論的勝利,場所的缺席

歸根究柢,Rossi 的新理性主義,構成一場與義大利理性主義幽靈的長時對話。這場對話跨越半個世紀,兼具繼承與顛覆的雙重姿態,屬於高度自覺的智性實踐。Rossi 並未嘗試復興任何既定風格,而是主動召回那段被戰爭與歷史創傷中斷的建築記憶,並以近乎法醫學的精準度加以拆解與重組。他承接了形式層面的純粹與秩序,重新拾起被遺忘的語彙,例如幾何體、柱廊、立面網格,卻在關鍵時刻完成了決絕的轉向,將它們自原先服務於政治未來想像的集體意識形態中剝離。

此一轉向帶來的是意義層面的全面翻轉。理性主義的冷峻幾何在 Rossi 手中不再承擔權力與技術理性的宣言角色,而轉化為盛載個人與集體記憶碎片的沉默器皿。尺度的巨大不再指向震懾,而用以襯托個體在歷史長河中的脆弱位置;元素的重複不再象徵效率,而喚起時間的延宕與現代生活的匿名狀態。由此被激發的感受,遠離帝國光榮的回聲,轉而凝聚為關於失落、存在與城市舞台上反覆上演之出生與死亡儀式的詩性沉思。

在此意義下,Rossi 的建築可被理解為一座座記憶的劇場。透過對「類型」的抽象與提煉,他構築出既熟悉又疏離的場景,為觀看者留下投射經驗與鄉愁的空間。其作品所營造的氛圍,帶有形而上的靜默與時間的懸置,建築宛如等待被喚醒的永恆殘跡。此種憂鬱而節制的氣質,構成他對二十世紀烏托邦熱情的冷靜回應,也是以形式完成的倫理反思。

Rossi 的理性主義並非懷舊取向的風格回返,而是一項嚴肅的批判方法。相較於後現代主義中對歷史符號的戲仿與拼貼,他的態度更接近悲劇性的誠實。他以理性與形式作為手術工具,切入歷史的肌理,在碎裂的片段中探詢建築得以持存的核心。這份選擇意味著孤獨,也意味著自制。正因如此,其建築得以超越潮流的更迭,持續保有難以動搖的重量與效力。

- Fatti urbani 為 Rossi 在《城市建築學》中提出的核心概念,直譯為「城市事實」或「城市人造物」。Rossi 以此指稱那些在長時間歷史演化中形成、具有高度象徵密度與形式穩定性的城市構成要素。此類構件不以當下功能或使用效率為主要價值來源,而是因其持續存在於城市結構之中,成為集體記憶與城市認同的承載體。在 Rossi 的理論中,fatti urbani 包含紀念性建築、街道結構、廣場、基礎設施乃至某些特定空間配置。它們之所以重要,並非因為能被即時理解或靈活使用,而在於其跨越不同歷史階段仍持續作用於城市形態與文化意識。這些構件具備相對的形式自律性,能在功能轉換、社會變遷與政治更迭中保留其象徵力量。Rossi 將 fatti urbani 視為城市的「骨架」,認為城市並非由連續的功能需求所驅動,而是由這些歷史沉積的構成性要素所組織。透過對 fatti urbani 的分析,建築與城市研究得以超越即時規劃邏輯,轉向理解城市作為時間性結構與記憶場域的存在方式。

- Cassirer 在其代表作《符號形式的哲學》(Philosophie der symbolischen Formen, 1923–1929)中主張,人類並非直接面對客觀世界,而是透過語言、神話、藝術、科學等「符號形式」來建構與理解現實。符號不只是再現工具,而是形成人類經驗與意義世界的主動結構。Rossi 對建築形式的理解,正是在此脈絡下展開。建築不被視為純粹的功能裝置或技術回應,而是具有符號密度的文化形式。形式之所以重要,不在於其即時使用性,而在於其作為符號所承載的歷史經驗、集體記憶與時間結構。此一立場使 Rossi 能夠將城市理解為符號系統的集合,並將建築類型視為經時間沉積而成的文化語言。

- Krier 曾在多次訪談、文章與演講中公開肯定 Speer 的建築能力,主張應將 Speer 的古典形式語彙與其所服務的納粹政治體制區分看待。Krier 認為,Speer 的比例、秩序與紀念性構圖延續了歐洲古典建築的形式傳統,其價值不應因政治語境而被全然否定,古典主義本身具備跨越時代與意識形態的普遍性。此一立場在建築理論與歷史研究中引發高度爭議。批評者指出,Speer 的建築並非中性的形式實驗,而是納粹權力機器不可分割的組成部分。其尺度、軸線、紀念性與空間組織,直接服務於極權政治的象徵生產與群眾動員,形式本身即承載意識形態功能。在此脈絡下,將形式自政治背景中抽離,被視為對歷史責任的簡化,甚至是去政治化的修辭策略。Krier 的觀點因此常被視為「形式自律論」的極端案例,即對建築形式本體的迷戀,壓倒了對其歷史後果與倫理牽連的反思。此一爭議也成為當代建築理論中反覆被引用的案例,用以討論形式、政治與歷史責任之間是否可能真正分離,以及建築師在評價歷史作品時所應承擔的倫理位置。