在 Rem Koolhaas 以資本與奇觀劇場攪動建築語彙的同時 1,另一位同樣具有理論深度與實踐能量的建築思想家 Bernard Tschumi,則從截然不同的方向展開對建築語言與空間治理的解構。相較於 Koolhaas 與資本共舞的「批判性共謀」,Tschumi 更接近堅定的異議者。他拒絕讓建築淪為權力與商品的附庸,轉而啟動對建築本體論的哲學追問。兩人同樣關注建築與社會制度、權力邏輯之間的糾葛,但 Koolhaas 以策略性進入體制的姿態製造空間奇觀,Tschumi 則在語言與形式層次切開裂縫,企圖釋放空間的規訓機制,讓其回到去中心化的事件場域。

Tschumi 這位瑞士裔法國建築師、理論家與教育家,在當代建築界長期保持鮮明立場與批判力度。他的思想深植於後結構主義哲學,並轉化為對建築本質的激進質詢。儘管其作品經常被歸入解構主義系譜,Tschumi 本人並不接受此一身分指認,而更傾向將設計視為對既有建築規範的根本反問與實驗。他的理論與實作始終圍繞「事件」、「運動」與「疊加」(Superposition)等核心概念,針對傳統建築的穩定性、連續性與靜態美學提出抵抗,揭露建築與生活、功能與形式之間更為複雜且常帶斷裂的關係。Tschumi 不只是形式語彙的實驗者,同時也是堅持讓建築正視社會結構、身體經驗與政治倫理的空間思想家。

事件建築與語言解構的空間實驗

Tschumi 的學術背景橫跨巴黎與蘇黎世,令他在建築教育中同時接受歐陸哲學的理論洗禮與瑞士工藝理性的嚴謹訓練。此一多重文化視角構築了他獨特的思辨能力,也為其後續的建築理論奠定紮實基礎。其深受後結構主義哲學影響,尤其 Jacques Derrida(1930–2004)對語言與文本意義不穩定性的論述,促使他開始懷疑建築作為語言系統的穩定性與普遍性,並進一步轉向對建築如何生成「非語意性意義」(non-semantic meaning)2的探索。對他而言,空間不必服從既有符碼秩序,建築也不需要提供可被順暢解讀的答案;更重要的是,建築如何在行動與感知中產生效力,並在觀看之外開啟經驗的另一條路徑。

Tschumi 對建築的基本命題,集中於形式與功能、空間與使用、結構與行動之間既定關係的鬆動與重寫。他拒絕把建築視為可被直接「閱讀」的固定文本,轉而將其理解為可被「實踐」的劇場,作為行為發生、事件展演與感知流動的場域。在此立場下,他提出「事件建築」(Architecture of Event),主張建築不應只是靜態容器,而應成為具備生成性的操作框架,能夠引發事件、紀錄事件,甚至介入事件。建築因此不再是形式收束的終點,而回到不確定性與偶然性得以被啟動的過程本身。事件並非附著於空間的裝飾性情節,而是構成空間意義的核心動力,空間價值也因此被重新評估。

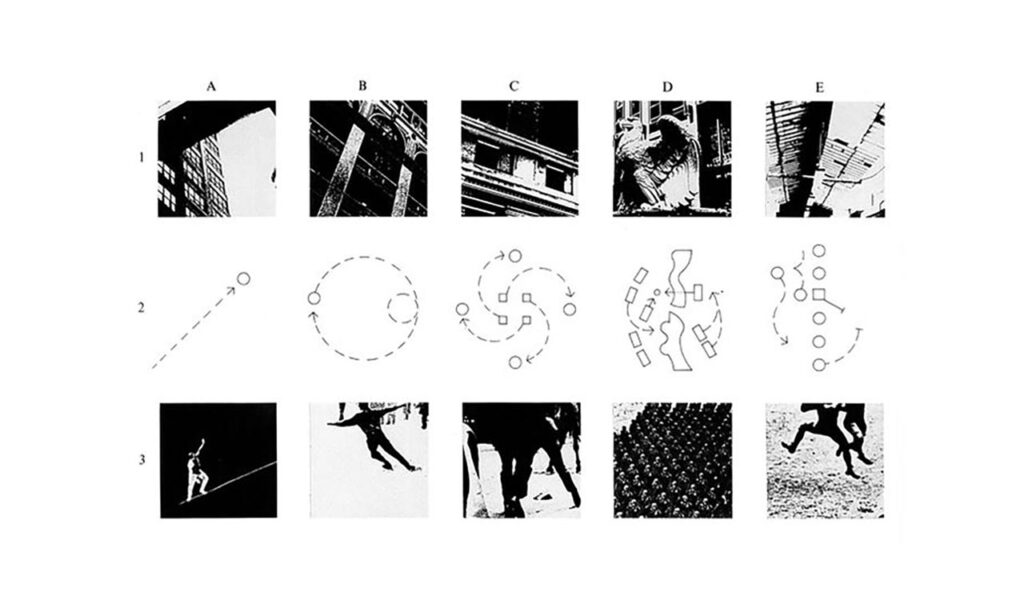

Tschumi 的思維在其代表性理論著作《曼哈頓手稿》(The Manhattan Transcripts, 1981)中完整展開。該作品透過一系列將「空間」(Space)、「事件」(Event)與「運動」(Movement)加以視覺化的繪圖實驗,追問建築如何紀錄身體移動軌跡與情境發展(圖 1)。這些手稿既非傳統平面圖,也非透視圖,而是介於劇本、電影分鏡與建築圖則之間的混種文本。Tschumi 在其中拆解繪圖的再現功能,讓圖面成為事件的寫作機器,將建築表達從物件描述轉向行動編排。圖紙不再宣告完成形態,而是暴露動作、碰撞、偏移與情節斷裂,讓建築的生成條件本身成為可被閱讀的內容。

與「事件」理論並行的,是他對「運動與空間經驗」(movement and spatial experience)的強調。Tschumi 主張建築的意義無法在圖面上被完整取得,而必須經由身體穿越空間時的感官經驗才得以成立。空間並非僅由物理形式構成,而是由移動者所生成的關係場域,帶有時間性與節奏性。在此觀點下,使用者不再是被動的建築消費者,而成為建築意義的共構者。Tschumi 對現代主義「觀看至上」的批判,在此呈現出明確方向:建築不應只對視覺秩序負責,而要回應身體的時間、距離、速度與停頓。空間因此進入持續生成的狀態,建築的實質不再是凝固的形式,而是被行為不斷改寫的關係結構。

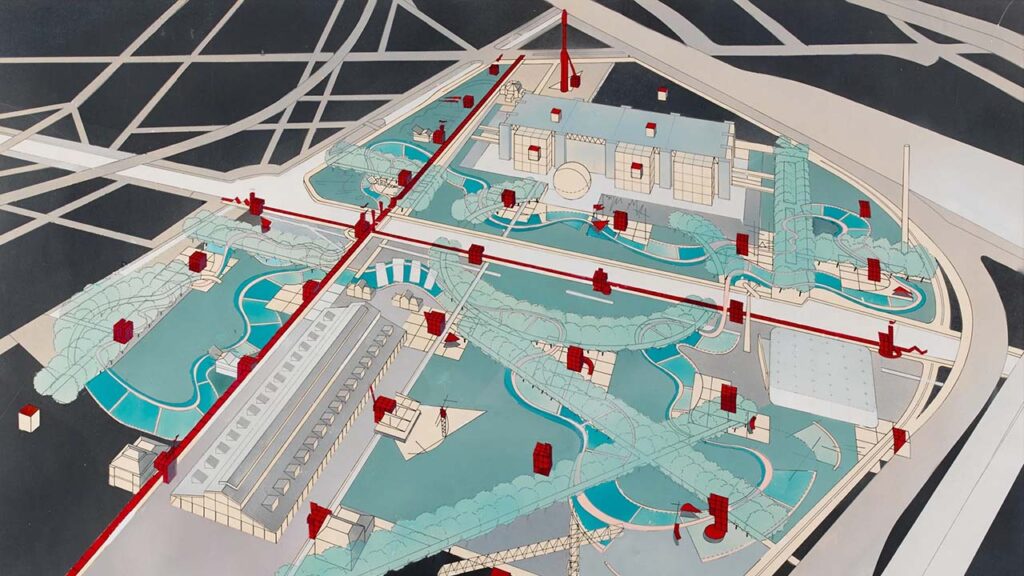

Tschumi 的理論實作在巴黎《拉維萊特公園》(Parc de la Villette, 1982–1998)設計競圖與後續實踐中達到高峰(圖 2)。該案可視為其「疊加」策略的具體化操作。Tschumi 將點狀構架(Folies)、線性運動(Movement) 與場域表面(Surfaces) 三個彼此獨立的系統進行非階層性的重疊,不以單一秩序統整,也不以中心性建立優先權。Folies 不提供穩定的象徵中心,而以反覆、離散的節點構成網絡;面狀場域不被預先指派單一用途,而維持可替換、可偏移、可誤用的開放狀態;動線亦不服從線性導覽,而容許迂迴、穿插與偶然相遇。空間使用者在其中不再遵循單一邏輯,而得以發展多重路徑與事件組合,城市的公共性因而從規劃的完成形態轉向使用者的生成行為。

在 Tschumi 的視野中,此類非單一功能導向的混合策略,構成對現代主義「整齊劃一」與「效率至上」邏輯的根本反動。他不將城市混亂視為待清除的雜訊,反而將重疊、模糊與衝突視為都市活力的來源。透過「事件—空間—行為」的動態三角關係,建築不再被理解為自律物件,而轉化為「事件的結構裝置」,在其中,秩序不再以統一為目標,而以可變性、可替換性與可介入性作為運作原則。城市因此不再只是被治理的空間,而是可被重新編排的實踐場域。

空間即政治與建築權力關係的批判

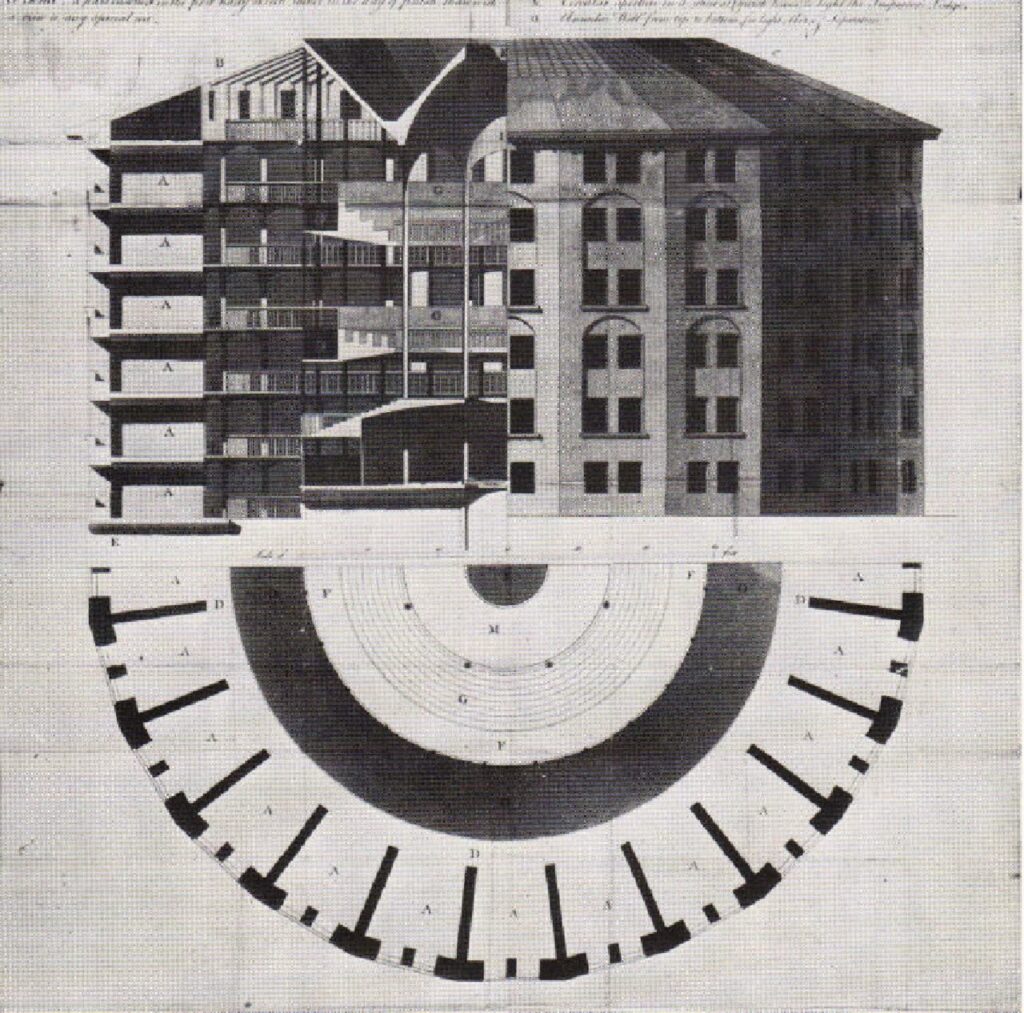

Tschumi 始終將建築理解為無法與社會性與政治性分離的實踐。他指出,任何空間設計判斷,無論涉及動線配置、界面分隔或尺度控制,都會直接介入使用者的行為方式與感知結構,因此建築從來不可能保持價值中立。空間本身即是權力關係的物質化形式,是日常生活中持續運作的治理裝置。此一立場與 Michel Foucault(1926–1984)對權力微觀運作的分析形成深刻呼應,尤其體現在《規訓與懲罰:監獄的誕生》(Surveiller et punir: Naissance de la prison, 1975)所提出的「全景監獄」(Panopticon)3概念(圖 3)。Foucault 揭示,建築並非被動的背景,而可透過可視性、佈局與監控機制,將權力內化於身體與行為之中,使控制不再依賴強制,而轉為自我調整的常態狀態。

相較於僅止於揭露紀律機制的運作方式,Tschumi 選擇以建築設計本身作為回應與反轉的手段。他關注的並非如何再現權力,而是如何在空間層次削弱其穩定性。他主張,建築不應被用來固化秩序或預設行為,而應成為事件得以發生、衝突得以顯現的場域。建築在此不負責導向可預期的結果,而保留不確定性、偶然性與偏離的可能,讓行為不再完全服從空間編排。

巴黎《拉維萊特公園》正是在此脈絡下展開的空間實驗。Tschumi 刻意拒絕統一的空間敘事,透過點狀構架、線性運動與面狀場域的疊合,拆解景觀設計中慣常的中心結構與功能對應關係。紅色 Folies 以離散節點的形式散佈於整個基地,既不指向紀念性中心,也不承擔穩定用途,僅作為事件潛能的觸發器存在。空間不再以功能分區來規範行為,而在不同系統的錯置之中維持開放狀態。使用者在其中行走、停留與佔用的方式無法被事前完全預測,空間的秩序因此不斷受到重新書寫。

Tschumi 因此將建築轉化為政治批判的實踐場。他並不企圖以建築指導社會行為,也不嘗試建立替代性的理想秩序,而是在空間層次鬆動行動與結果之間的因果關係,為再詮釋與再組織保留餘地。在他的思考中,建築不應成為意識形態的傳聲裝置,而應作為抵抗同質化與全面控制的文化生產形式。當「事件」被置於建築運作的核心位置,空間便不再是靜態的秩序結構,而轉化為持續運作的社會介面。建築與權力、身體與行為、自由與治理之間的關係,於其中保持不穩定狀態,並在每一次使用中被重新協商。

流動性與解構的哲學後盾

Tschumi 與法國哲學家 Gilles Deleuze(1925–1995)之間的理論對話,對其建築哲學形成關鍵影響,尤其體現在對「解域化」(deterritorialization)與「去脈絡化」(acontextualism)的思考上。Deleuze 所強調的差異、生成與非線性秩序,經由他與 Félix Guattari(1930–1992)在《千高原:資本主義與精神分裂》(Mille plateaux : Capitalisme et schizophrénie, 1980)中提出的概念系統,為 Tschumi 重新理解建築與城市提供了厚實的哲學支撐。其中,「根莖」(rhizome)與「無器官身體」(corps sans organes)兩個概念,為 Tschumi 對運動、事件與空間關係的思考注入強烈動能。

Deleuze 所提出的「根莖」,指涉反階層、無中心、無起點與終點的組織模式。此一結構拒絕樹狀邏輯所隱含的線性因果與垂直秩序,而轉向多重接點、橫向連結與持續流動的空間關係。此觀點對 Tschumi 具有深遠啟發意義,使他進一步思考建築空間不必服從單一語法或中心秩序,而可被理解為允許行為、記憶、路徑與使用方式彼此連結與交錯的網絡場域。他在設計中對功能、形式與流動的疊合與位移,正體現空間不依賴穩定中心,而維持於持續生成的狀態,呈現出明顯的根莖式空間思維。

「無器官身體」的概念,則指向對功能分區與結構限定的抵抗,關注身體在脫離既定組織後所展現的潛在狀態。Deleuze 與 Guattari 以此描述不被器官功能與秩序結構所規訓的存在形式。Tschumi 將此觀念轉譯為建築層次的操作,發展出「建築作為事件場域」的立場。空間不再為既定用途而配置,而被理解為釋放身體潛能與偶發行為的條件結構。他拒絕建築成為紀律性框架,轉而透過裂縫、錯位、視覺干擾與動線破碎的安排,讓空間維持不確定狀態。建築在此如同「無器官身體」的空間版本,構成身體與空間同步被解構的場域。

Tschumi 對「斷裂」(Disjunction)的重視,也與 Deleuze 對差異與不連續性的哲學立場形成共振。他將城市與建築理解為異質元素的聚合,而非秩序與和諧的整合體。透過幾何網格的強制插入、突兀構件的並置,以及動線的錯位處理,他打破連續敘事的空間邏輯,讓觀看與使用之間產生落差。空間不再承載統一主義的美學想像,而成為行為、事件與意義相互碰撞的場所,差異在其中被持續放大。

上述思考在 Tschumi 的「事件城市」(Event Cities)理論與相關實作中獲得全面展開。他不將城市視為待解決的問題集合,而將其理解為一座開放的劇場,由尚未發生的潛在事件所構成。建築在此成為策略性介入的媒介,目的不在於穩定秩序,而在於引入差異、製造擾動。Deleuze 與 Guattari 所提出的流動性、非線性與顛覆性,在 Tschumi 的轉譯下,化為建築操作語法,對現代主義所依賴的穩定性、秩序與明確功能提出質疑。

整體而言,Deleuze 與 Guattari 的哲學為 Tschumi 提供了重構建築與城市邏輯的理論基礎。他的建築不追求形式完成或結構穩定,而關注生成、移動與混雜的空間狀態。在此類場域中,建築與人類行為共同構成動態且不確定的生產過程,「根莖」與「無器官身體」不再停留於抽象概念,而轉化為可被感知與經驗的空間現實。

《拉維萊特公園》:解構理論的實踐與日常體驗的斷裂

Tschumi 始終主張,建築不僅是形式與功能的整合,更是結構思維與文化語言的實驗場域。他認為,建築應揭露內在的矛盾與衝突,而非掩飾或調和,並將事件、行動與空間視為同等重要的設計元素。他的理論關注不穩定性、非線性與碎裂結構,努力打破傳統空間秩序與使用慣性。基於此觀念,巴黎《拉維萊特公園》成為其建築思想在城市尺度上最具代表性的實踐案例。

《拉維萊特公園》徹底顛覆了傳統公園的概念(圖 4)。它非自然化的休憩綠地,而是一場針對空間、事件與身體關係的實驗。Tschumi 拒絕以自然或功能主義為基礎的佈局,轉而構築由三個相互獨立系統疊合而成的設計:紅色 Folies 作為事件點、蜿蜒的步道系統與大尺度開放場域。這些元素以非線性、不連續的方式佈局,刻意破壞傳統規訓秩序,鼓勵使用者自由穿梭、探索與詮釋。Folies 不承擔固定功能,而作為事件發生的觸發器,呈現 Tschumi 對功能主義的反動,將建築轉化為行動與偶發事件的舞台。

然而,此概念導向的策略亦凸顯其與日常使用經驗的落差。公園內強調的不連續性與事件性,雖為建築理論提供豐富實驗素材,卻使空間在實際使用中顯得晦澀難以親近。紅色 Folies 雖具視覺辨識度,但由於功能模糊、動線不明,使用者容易感到困惑,削弱對空間的記憶與情感連結。公園整體缺乏直接可感的休憩、互動或自然體驗,使其更像亟需專業知識解讀的設計文本,符合學術圈期待,卻遠離一般民眾的生活需求。

Tschumi 所採取的去脈絡化策略,在此呈現出雙重性。一方面,它意圖擺脫歷史與地域限制,建構普遍性的空間語法;另一方面,亦造成公園與巴黎在地城市肌理的斷裂。抽象化的設計語彙缺乏與周邊環境的呼應,使公園在都市中成為異質空間,並引發對全球都市景觀同質化的批評,質疑建築是否淪為可複製與轉置的形式模板。

儘管如此,《拉維萊特公園》仍是 Tschumi 建築思想的重要象徵。它將解構主義哲學轉化為公共領域的實驗,提出不同於現代主義與歷史主義的空間語言。透過非線性、反結構與去功能的空間組織,它挑戰城市設計的慣性思維,提供對都市複雜性與多樣性的全新回應,並對後續設計實驗產生深遠影響。

同時,它所暴露的限制亦不容忽視。當建築過度追求理論純粹與形式創新,公共空間的可接近性與情感連結容易被削弱。設計語言若轉化為需解碼的高度符號系統,大眾的直觀使用與空間體驗便可能被排除。《拉維萊特公園》因此成為典型案例,反映出建築作為思想實驗與公共實踐之間的張力與責任。它提醒,建築若欲真正融入社會生活、承載文化意涵,需在創新與可理解性、自由開放與使用者參與之間尋求精緻平衡。

《新衛城博物館》:透明玻璃地板揭示的考古現場

Tschumi 長期關注建築在歷史與當代之間的張力,認為建築不僅是空間的創造,更承載文化詮釋與歷史對話的功能。在面對如雅典衛城這類高度歷史意義的場域時,他不以懷舊或仿古回應,而透過當代語彙開展深層對話,使建築在尊重遺址精神的同時,提出具當代意識的空間主張。

此理念在他於 2009 年完成的《新衛城博物館》(Acropolis Museum, 2009)中具體化(圖 5)。博物館座落於雅典衛城山腳,與《帕德嫩神廟》(Parthenon, 432 BCE)軸線呼應,既回應歷史場域的深度,又透過當代建築語言與古老遺址對話。博物館收藏並展示衛城遺址出土文物,亦承擔希臘文化與政治任務,包括回應《帕德嫩石雕》(Parthenon Marbles, 432 BCE)返還訴求。Tschumi 以清晰結構軸線、通透玻璃語彙與理性空間編排,提出不依仿古風格、透過當代建築詮釋歷史的可能性。

建築特色在於通透玻璃幕牆、明晰結構軸線與考古遺址的公開揭示,呈現當代表達與歷史地景的精妙對位,被視為當代建築處理文化遺產與歷史記憶的典範。然而,從批判視角觀察,博物館在追求形式透明與空間精準的同時,可能壓縮歷史敘事的多樣性。其所呈現的「真實」,往往經過設計編排,將複雜歷史簡化為清晰、可讀且易於傳達的形象,突顯當代建築在詮釋文化遺產時難以避免的建構與操演角色。

設計核心體現了 Tschumi 對「透明性」與「精準性」的追求。建築底部懸空,遊客可透過玻璃地板俯瞰下方古羅馬與早期基督教定居遺址,將考古現場納入參觀體驗,強調遺址的「在場性」。頂層展廳與帕德嫩神廟軸線精準對齊,模擬神廟尺度,並預留空間容納尚未返還的大英博物館石雕,象徵希臘文化敘事的完整性。這些安排反映 Tschumi 對結構邏輯與建築語言的掌控,也顯示他在歷史碎片中追求秩序與完整的意圖。

上述原則呼應他在代表性著作《建築與分離》(Architecture and Disjunction, 1994)中提出的觀點:建築非靜態形式總和,而是行動與事件的生成場域,強調空間、動作與事件之間的非線性關係與偶發性。然而在新衛城博物館中,事件性並非自然發生,而透過動線安排與展示系統制度化,觀者參與的是高度規劃的歷史敘事旅程,自發性與多義性有限。

極致的透明與精準亦帶來另一層挑戰。底層玻璃地板雖揭示考古遺址,卻帶有景觀化傾向,將應深入理解的現場轉化為視覺奇觀,觀者獲得震撼而非歷史沉思。對帕德嫩神廟的對齊與展示邏輯雖具象徵意義,卻暴露歷史敘事的單一性與依賴性。建築以空間預設回應文化流散與爭議,可能在無意間簡化歷史多重性,讓 「完整性」停留於設計規劃而非歷史本身的動態過程。

Tschumi 在《新衛城博物館》的設計,展現了當代建築在文化遺產處理上面對的張力:如何在尊重歷史、呈現真實與維持建築自主性的同時,保持公共空間的可接近性與多義性,並在形式創新與歷史敘事之間找到平衡。相比單純的景觀化呈現,Tschumi 將建築自身的空間語法作為介入手段,使觀者不僅被動觀看,而是在穿行、體驗與解讀中感知歷史,從而挑戰景觀化對歷史理解的簡化,也提供了更動態、多層次的文化參與方式。

《勒納廳》:透明、連結與校園生活的開放幻象與空間矛盾

Tschumi 長期擔任哥倫比亞大學建築學院(Columbia University Graduate School of Architecture, Planning and Preservation, GSAPP)院長,對學術環境與空間實踐的關係有深刻理解。他認為校園建築不應僅作為知識傳遞的容器,更應成為思想交流與日常行動的催化場域。

這一理念在他於 1999 年設計的哥倫比亞大學《勒納廳》(Alfred J. Lerner Hall, 1994–1999)中具體體現(圖 6)。建築座落於紐約市晨邊高地校園內,取代原有的《麥克馬林廳》(McMillin Academic Theater, 建於前 1919 年;重建並更名為 Kathryn Bache Miller Theatre,1988),成為學生生活與校園活動的核心節點。Tschumi 透過明顯的坡道系統、通透玻璃帷幕與開放空間的編排,重新定義大學建築如何促進流動、觀看與社群互動。整座建築不僅提供活動場域,更透過設計主動鼓勵行動的發生與觀察,反映他長期關注事件、空間與行動之間交織的理論實踐。

《勒納廳》的核心設計理念體現 Tschumi 對運動與透明性的空間實驗。建築最具辨識度的特徵是貫穿內部的巨大玻璃坡道系統,既作為垂直交通設施,也被構想為動態事件發生器,使使用者在穿越過程中自然互動,促成非正式社交與交流。玻璃帷幕將內部活動可視化,模糊內外、公共與私人、觀者與參與者之間界線,營造開放、透明、活躍的學習與生活環境。這些策略源自 Tschumi 在《建築與分離》提出的理論:建築的意義不在形式與功能的對應,而在事件、行動與空間的交錯生成。

然而,設計中強調事件潛力的部分在實際使用中未完全發揮作用。坡道雖具視覺張力,但因坡度、寬度與暴露程度,學生日常快速移動時多選擇電梯或樓梯,原本作為社交場域的功能未能充分實現。透明性作為建築姿態,在某些情境下產生壓迫感,對需要靜思、隱私或非展示性活動的使用者可能造成排斥。

《勒納廳》的現代建築語彙在與校園原有新古典風格共存時,也呈現視覺與語境上的張力。其幾何形式與玻璃材質的強烈介入帶來明確空間轉折與地標效應,卻也引發關於明星建築師作品是否應更多回應在地歷史與場域記憶的討論。

作為 Tschumi 理論轉化為建築形式的案例,《勒納廳》呈現高度理論化的姿態,忠實傳達事件性與非線性設計邏輯。其對空間作為生成平台的理解,啟發對大學建築未來可能性的想像,也提醒我們,建築若只強調理論目標而忽視使用者日常行為與情感需求,可能造成設計語言與使用經驗的落差。

《勒納廳》成為理論與實踐交匯的場域,展示建築如何作為社會動能與文化生成的裝置,也突顯設計師在理念推進與現實回應之間尋求平衡的重要性。Tschumi 的貢獻在於提醒我們,建築不僅是靜態物質,更是活生生的行動框架,真正能產生意義的事件往往超越設計者的安排,由使用者的行動與互動共同生成。

《薩克雷大學生物—藥學—化學中心》:事件性、透明性與科研建築的張力

延續《勒納廳》中對事件性與透明性空間的思考,巴黎薩克雷大學《生物—藥學—化學中心》(Biology-Pharmacy-Chemistry Center, 2018–2022)(圖 7)呈現當代科研建築在功能需求、專業分化與公共表達之間的深刻張力。建築採用開放式實驗室布局、通透玻璃立面以及可視化垂直交通,試圖透過空間設計促進跨學科互動與透明化,讓科學活動本身成為可觀察、可理解的公共事件。然而,這種設計策略在實際使用中暴露出理論與操作之間的落差。

通透的玻璃立面與內部視線的延伸,意圖打破科研空間的封閉性,強化知識流動與交流。然而,這種高度可視化同時將使用者的行為置於公共觀察之下,無形中施加壓力,限制了自由探索與偶發創新的可能。透明性作為建築姿態的象徵性,與科研操作中對精密控制與安全規範的要求發生矛盾,使事件生成的潛力受到壓抑。垂直交通與中庭開放空間雖被設計為互動平台,但在日常高強度科研工作流程下,這些空間更多呈現形式化的展示效果,而非真正促發行動與偶發事件的場域。

空間結構與功能分化的設計同樣揭示了專業需求對理論性建築語言的制約。建築意圖模糊內外、公共與專業界線,塑造象徵性的開放與透明,但實驗室安全、設備規範與流程控制卻使這種開放性難以實現。研究人員在日常操作中被迫遵循固定程序與動線,導致原本設計為事件生成平台的空間,轉化為功能化的工作場域。通透性與互動性策略在現實中受到技術與安全約束的限制,揭示建築理論與科研實踐之間固有的張力。

此外,建築在尺度與標誌性上的處理也呈現與校園歷史環境的緊張關係。巨大的玻璃立面與垂直交通核心形成明顯地標,但其現代語彙與巴黎薩克雷大學既有建築風格間存在視覺斷裂。建築的形式強調符號性與象徵性,傳達科學研究的開放與創新精神,但在日常使用中卻可能使空間顯得陌生,削弱了使用者的熟悉感與親近感。公共性、事件性與日常實用之間的矛盾因此被放大,暴露當代科研建築在理論設計與使用者體驗間的內在張力。

《生物—藥學—化學中心》因此可視為科研建築中理論與實務拉扯的典型案例。它呈現了建築師在追求事件性、互動與透明的同時,如何面對專業行為規範、日常使用習慣與安全要求對設計自由的限制。建築理論的事件性與生成潛力,未必能在實際操作中完全轉化為行動或互動,反而可能成為形式化的象徵。這與 Tschumi 在《勒納廳》中所呈現的理論與實踐張力高度呼應:設計者的意圖與使用者行為之間的摩擦,構成建築作為活生行動框架的現實挑戰。

《生物—藥學—化學中心》因此展現了科研建築在現代主義與解構主義語彙間的試驗性,揭示建築在理論探索與使用需求之間的張力。它提醒我們,當建築試圖透過透明性與開放性生成事件時,必須同時面對專業化操作與日常行為的限制,才能在理論設計與實際使用之間取得精細平衡。

《濱海科學館》:事件性、建築語彙與科技展示的張力

天津《濱海科學館》(Binhai Science Museum, 2013–2019)以橢圓形巨構體與流線型外觀呈現高度象徵化的現代建築語彙(圖 8)。外立面由玻璃與鋁合金構成,光影效果強烈,整體造型強化科技感與未來感。然而,造型主導的設計在實際使用中暴露形式優先於行為的問題。大型中庭與高挑空間雖提供壯觀視覺體驗,但限制了使用者行動靈活性,尤其在高峰時段,展覽動線容易形成擁擠瓶頸,使訪客無法自由探索,事件生成潛力被宏大結構與安全規範壓抑。

館內展覽分區按科學領域劃分,包括生物、物理、化學與互動科技區,但各功能區疊合與連結不足,缺乏非線性動線設計以促進探索與偶發行為。參觀者多沿既定路徑行進,互動裝置與展品在空間中往往淪為視覺符號,而非觸發自發事件的催化器。這種使用經驗與建築理論意圖之間的落差凸顯大型公共建築在追求視覺戲劇化時可能犧牲事件性與行動生成的困境。

從 Tschumi 「事件性」(eventfulness)觀點出發,建築意義來自行動與事件生成,而非單純形式呈現。《濱海科學館》缺乏空間裂縫與偶發性,其展覽分區與動線僵化限制使用者行為多樣性。觀眾在空間中被動接受展示,而非與建築與展品共同構成事件,建築的生成潛能被形式化與符號化語言束縛。

建築的通透立面與中庭設計原意在創造開放性與視覺連結,但實際使用中造成視覺與感官壓迫。大型展廳與中庭比例使觀者身體尺度相對被放大,參與感下降。行為不再自然生成,而被動置於標準化參觀路徑中。在 Tschumi 理論中,建築作為事件場域的潛力被外觀與象徵性設計削弱,事件性與行動生成能力受限。

動線設計方面,中庭集中引導主要人流,但缺乏二次探索或迂迴路徑,觀眾無法在空間中意外發現展品或互動節點,偶發事件難以自然發生。展覽分區雖在功能上清楚界定,卻缺乏流動連續性與跨區互動,使訪客行為沿單向軌跡被安排,偶發性互動幾乎消失。相比 Tschumi 在《曼哈頓手稿》及《事件城市》(Event‑Cities, 1994)中所提出的「事件—空間—行為」三角互動,濱海科學館無法將觀者轉化為事件共構者,空間生成性被削弱。

內部空間尺度與造型的強烈戲劇性也影響身體感知。高挑中庭與橢圓形體量塑造宏大視覺效果,但對行動的自由度造成壓迫,觀眾行進節奏被迫配合標準化動線。互動展品雖設計為參與式,但觀眾無法自行調整或串聯多個展區體驗,事件發生局限於既定展示序列。Tschumi 的理論指出,建築應透過空間裂縫、動線多樣性與非線性布局創造偶發行動,而濱海科學館在此方面明顯不足。

儘管如此,濱海科學館在公共教育與城市地標之間呈現出張力。其造型與尺度強化地標性與象徵性,吸引視線與媒體關注,並提供教育功能的平台。然而,從 Tschumi 觀點出發,建築若僅追求視覺戲劇或地標符號,而忽略事件生成與使用自由,便無法真正成為活生生的社會場域。濱海科學館的挑戰在於在宏大象徵性造型與實際事件性、行動生成之間建立平衡,將建築從純粹符號轉化為觀眾與空間互動的生成平台。

景觀化、事件性與資本主義語境下的建築生成

Guy Debord(1931–1994)在《景觀社會》(La société du spectacle, 1967)中指出,現代社會中的社會關係已轉化為影像、符號與觀看的系統,個體被迫生活於以表演與展示為核心的「奇觀」網絡之中。於此脈絡,生活經驗被視覺化、消費化,日常行動往往淪為被動觀看。

景觀化傾向與 Tschumi 對建築可能被簡化為視覺符號或城市地標的警覺不謀而合。在《拉維萊特公園》中,Tschumi 認識到,如果建築僅停留於形式炫耀或符號意義,它便失去激發行動、生成事件的潛力,成為消費文化與視覺娛樂的附屬物。為此,他刻意打破傳統景觀規劃對中心性與秩序的依賴,將紅色 Folies、步道與開放場域三個系統非階層性疊合,使空間不再服從單一功能或線性動線。使用者的行動路徑與事件發生無法預見,行為與空間互動生成偶發性,空間潛力由使用者自主創造,而非由設計者完全掌控。《新衛城博物館》則延續了此一理念,將對歷史展示的敏感與空間生成策略結合,使建築在呈現文化遺產時避免陷入單向景觀化,並保留使用者自主解讀的可能性。

Debord 的「奇觀社會」同時提供了理解現代建築景觀化傾向的分析框架。當建築成為符號、地標或炫耀形式時,其社會行為生成能力受限,偶發事件被制度化或抑制。天津《濱海科學館》即呈現典型景觀化特徵。建築以橢圓形巨構體與流線型外觀彰顯科技感與未來感,外立面採玻璃與鋁合金材料,光影效果強烈,意圖打造城市地標與視覺衝擊。然而館內動線僵化、展覽分區雖清晰但缺乏互動連結,參觀者多沿既定路徑移動,互動裝置與展品多淪為觀賞符號而非事件催化器。宏大中庭與高挑展廳雖帶來壯觀視覺效果,卻限制探索自由,空間事件生成潛力被形式化、符號化的建築語言與安全規範所壓抑。從 Tschumi 的視角,《濱海科學館》未能將建築轉化為動態社會場域,而停留於城市景觀與標誌性符號層面。

Fredric Jameson(1934–2024)對晚期資本主義的分析則進一步揭示了全球化與商品化對建築與城市空間的結構性影響。在這種資本主義文化結構下,建築不僅承載功能與美學,同時被納入符號交換與資本流通邏輯,其社會作用可能被削弱或異化。建築的地標性、象徵性或視覺戲劇化,往往成為資本運作的一部分,而非促進社會行為或事件生成的媒介。Tschumi 從中吸取啟示,強調建築在面對商業化、全球都市化與景觀化壓力時,必須保有對事件生成的敏感性,而非服從單一形象或符號策略。

在「事件城市」框架中,城市與建築不應是單向符號投射或功能容器,而應允許衝突、偶發行為與多重事件生成。在《拉維萊特公園》中的非階層性疊合,形成非線性空間。使用者的行動不再受制於固定功能或中心性設計,而是在建築結構與自身意圖的交互中生成新的事件。此策略對抗景觀化傾向,使建築超越單純視覺符號與地標性表演,轉化為社會行動與事件生成的活生生場域。相比之下,《濱海科學館》因外型優先、功能僵化與單向動線,形成以觀看為主的被動體驗,建築作為事件場域的潛力受限。

這種對比凸顯了 Tschumi 對建築社會性與事件生成的關注,並指出設計師在追求地標性、象徵性或視覺衝擊時,必須兼顧內部動線、功能分區與使用者行為的自由生成能力,否則空間易淪為消費化景觀,失去作為社會實驗平台的可能性。Debord 與 Jameson 的理論提供了理解這一現象的雙重視角:前者揭示現代社會的視覺化、奇觀化傾向,後者揭示資本主義結構對建築符號化與社會功能的制約,Tschumi 的設計回應正是試圖在此框架下重建建築的生成力與社會活力。

煙火與事件城市

有別於 Koolhaas 近乎社會學家的視角,迷戀並提煉大都市功能紊亂的現象,Tschumi 則更像冷靜的哲學家。他關注的並非功能自身的衝突,而是建築形式系統與人類活動之間永恆且不可調和的「斷裂」。Koolhaas 的事件建築將互不相干的功能強行疊置於中性容器中,期待自發的化學反應,如同社會實驗;Tschumi 的事件建築則先建立理性、甚至近乎專斷的空間句法(如網格),再將不可預測的人類運動與事件注入其中,他關心的是抽象系統與現實互相摩擦時所激發的火花。

在《建築與分離》中,Tschumi 所闡述的「事件城市」理論對傳統建築與城市規劃提出深刻顛覆。他批判自文藝復興以降延續至現代的烏托邦式城市觀,認為若建築與城市仍以完美形式與穩定秩序為目標,實際上是在壓抑城市本質。對他而言,真正的城市並非統一、整合或和諧的結晶,而是衝突、偶發、分離與內在暴力的競技場。

Tschumi 徹底拒絕烏托邦作為設計終點,不相信幾何秩序與美學和諧能實現理想城市。他將城市視為各種不穩定力量交織的現場,強調城市應擁抱其內在多元性與非一致性。真正充滿活力的城市,源自功能的不協調、使用的衝突與文化摩擦。「事件城市」便是此觀點的具象化:由矛盾構成的都市實驗場,其目的非解決衝突,而是讓衝突發生、碰撞與激化。

Tschumi 借煙火(fireworks)作隱喻(圖 9),形容城市事件的爆發性與短暫性。煙火代表不可預測的活動,是對固定節奏與空間使用方式的反叛。他認為建築與城市應如煙火般,能突然爆發出新的能量與關係;建築不是靜態結構,而是事件發生的場。這與古典烏托邦式整合願景背道而馳,他追求的不是終極秩序,而是永遠未完成、總在變動中的城市狀態。

「斷裂」理論提供了城市理解的邏輯支撐。建築構成要素——空間、事件與運動——不應被強行整合為單一語法,而應保有彼此張力甚至衝突。功能與形式不必吻合,行動路徑不需服從空間邏輯,事件可以違背建築用途。城市空間因此呈現多層次、非線性且開放的特性,其意義非由建築師賦予,而是在使用中生成與改寫。

在其理論框架下,建築師角色發生根本性轉變。他們不再是提出最終藍圖的規劃者,也不再是設計和諧社會空間的技術官僚,而成為「場域策展人」與「可能性引爆者」,透過空間結構安排誘發事件發生。建築設計不再是預設形式與功能的套用,而是引導社會行為自我演化的開放性框架。

「事件城市」因此是反烏托邦的烏托邦。它放棄完美與統一,擁抱碎片與混亂;它不是答案,而是問題的發生場。Tschumi 強調,真正的城市非等待建築師完成的圖面,而是一座等待事件持續打斷與重組的舞台。在這樣矛盾、偶發與非線性的城市中,建築不再僅是物質形式,而是行為、事件與社會互動的生成平台。

- Koolhaas 將建築理解為資本運作與都市奇觀的展示舞台,其作品常透過將彼此衝突的功能強行疊置於單一空間容器中,呈現當代都市在高度密集、消費導向條件下所生成的混亂秩序,例如《西雅圖中央圖書館》(Seattle Central Library,1999–2004)此類設計策略強調建築作為形象與地標的可見性,使空間成為被觀看與消費的對象,而非由使用者行為持續生成事件的場域。此取向可對照 Guy Debord 在《景觀社會》(La société du spectacle,1967)中對「景觀」的批判:社會關係不再直接建立於行動與經驗之中,而是被中介為影像與表象的累積。Koolhaas 的建築在此意義下不僅反映資本邏輯,更在空間層面上再製了景觀社會的運作機制,使建築成為奇觀的容器,而非事件得以自發生成的條件。相關評論,請參考:/rem-koolhaas/。

- 「非語意性意義」概念源自 Tschumi 的建築理論,特別是在《建築與分離》(Architecture and Disjunction, 1994)中提出。Tschumi 認為傳統建築學過度關注形式與功能之間的對應,或者將建築理解為文化符號與象徵系統,忽略了建築作為事件場域的動態潛力。非語意性意義強調,建築空間本身不必直接傳達語言式的訊息或象徵性的文化敘事,而是在空間中發生的行為、事件與偶發互動中生成意義。這意味著空間的價值不由設計者單方面賦予,而是在使用者的行動與經驗中不斷被創造、重寫與演化。

- 「全景監獄」最早由18世紀英國哲學家及社會改革家 Jeremy Bentham(1748–1832) 提出。其核心思想是建築結構本身成為控制手段:監視者位於建築中央大樓,可以不被囚犯察覺地觀察整個監獄,而囚犯因為不確定自己是否被監視,會自我約束行為。在哲學與社會理論中,法國哲學家 Michel Foucault(1926–1984) 在其著作《監視與懲罰》(Surveiller et Punir, 1975)中將全景監獄概念擴展為對現代社會權力運作的隱喻,指出現代社會透過規範、監控與自我紀律,使個體內化權力,達到「看不見的監控」效果。全景監獄因此不僅是建築設計,更是社會控制機制與權力技術的象徵。