在當代思辨設計與運算美學逐漸產生聚合效應的背景下,Denis Villeneuve 於 2016 年推出的《異星入境》(Arrival, 2016)逐步被閱讀為影像化哲學(圖 1),而非單純的科幻敘事。故事展演的語言概念、知覺條件與時間結構不再沿著克羅諾斯(Chronos)1所預設的單向秩序前進,而朝向感知層面的多軸互動與時態摺疊。霧面介面、懸浮書寫與圓環符號構成多重感知網格,語言在此情境中被視為形體與動勢的結晶。觀者在影像中經驗到語言的知覺重分配,語言不再被理解為敘述世界的工具,而成為通往另一種意識組織方式的入口。

生成式人工智慧(Generative AI)與空間運算(Spatial Computing)的發展讓原本屬於科幻敘事的哲學觀念滲入日常技術環境。語言生成模型的語意空間呈現持續變動的張力場,意義在權重分布的浮動中生成,而非在單向輸出的結構中固著。空間運算則以身體尺度、視線移動、位置資訊與環境屬性為訊號來源,人機互動因而逐漸脫離按鍵、口語指令與階層式選單的框架,轉向姿態導向、形變直觀與回饋連續的感知場域。人類操縱資訊的方式開始從序列轉向密度,從單軸推理轉向多軸調度。若以媒體理論觀察,此階段常被描述為「後文字」(Post-Literate)2時期,閱讀與書寫逐漸遠離語音中心主義,而朝向視覺性、空間性與運算性共同構成的表意結構。

電影中的外星語言體系象徵此文化轉向。圓形符號並未依靠語法排序產生意義,而在整體形式的張力、濃度與局部擾動中呈現概念的生成。語言不被分割,而在瞬間被整體把握。此觀念與 Ludwig Wittgenstein(1889–1951)在《哲學研究》(Philosophical Investigations, 1953)中對語詞使用的討論形成呼應:意義來自實踐、情境與手勢,而非符號內在的本質。電影將此思辨推向視覺層面,語言的核心被置於感知與行為中,而不在符號排列之內。

介面設計的理論演變印證同樣的張力。二十世紀的「指令控制」理論以序列化操作、功能分層與語法結構形成主流,人與系統的互動在分解的程序中展開。當生成式系統與空間運算逐漸成熟後,介面開始朝向動態反應、環境感測與機率推演所構成的表意場域延展。界面在背景中維持運算與生成,輸入不再被視為單向命令,而是場域調整。使用者在感知場中行動,身體節奏、注意流、環境訊號與演算法行為共同構成互動條件。語意互動脫離序列,進入共時狀態。

此互動模式與《異星入境》中 Louise(Amy Adams 飾)與七足類的交流具有高度相似性。理解不依靠逐字解碼,而在整體知覺中浮現。身體姿勢、呼吸節奏、視線軌跡與空間密度同時參與語意形成。語言被吸收為感知場的特徵分布,而非符號的線性展開。當代人機互動正在朝相同方向前進,語意不再源自序列,而在生成場中被察覺。克羅諾斯的序列秩序在此轉向逐漸失去主導位置,人類正學習在場域中理解資訊,而非沿著時間順序推導意義。

《異星入境》的符號學架構:Heptapod B 的視覺語文學

《異星入境》的核心敘事引擎奠基於語言學中的激進假設。此假設來自 Edward Sapir(1884–1939)與 Benjamin Lee Whorf(1897–1941)共同推展的沙皮爾與沃爾夫假說(Sapir–Whorf hypothesis)3,強化版本主張語言的結構規定了認知輪廓,並在更深的層次左右使用者的現實感知。電影故事於此基礎逐步開展,語言不再只是溝通工具,而成為進入陌生感知系統的入口。觀者在影像中逐漸感受到語言的形體、記憶的運作、時間的分層並非彼此獨立,而屬於同一感知機制的交互生成。

為了讓此假設在影像與劇情中呈現出穩固結構,製作團隊與語言學、符號學與認知科學的研究者長期合作,逐步形成完整的人造語言系統。劇本中所稱的 Heptapod B 4在視覺呈現上以環狀墨痕為核心,濃淡層次、筆勢方向、邊界波動、局部濃縮等視覺參數共同構成語義單元(圖 2)。語言不依循語序,而以全域分布展開意涵。任何語詞的邊界都不再可明確切分,意義在整體形勢的張力關係中浮現。觀者面對圓環墨痕時無法沿著線性方向追索語法,而在視覺吸收的瞬間獲得概念場的整體感應。感知於此進入近似同時性的狀態,語義由分布式關係推演,而不再由字詞順序主導。

語標的視覺生成:超越線性邏輯的「墨漬」

Heptapod B 被設定為「語意圖形」(Semasiographic)系統,其結構直接面向概念層級,而非依附於語音。語音中心主義(Phonocentrism)在人類書寫史中形成穩固傳統,拉丁字母與漢字的形聲結構皆反映語音在文本中的基礎位置。Heptapod B 卻以全然不同的本體論方式存在。意義不是從聲音轉錄,也不是從字母序列推展,而從視覺形勢的整體關係中顯現。語言成為凝縮概念的圖形密度,語意以分布狀態呈現,句法被吸收為空間結構內的張力配置。

視覺風格的建構並未沿用科幻作品慣見的數理符號,也未沿襲古文明象形文字的外貌。創作者逐步建立一個依循墨漬、煙霧、蒸散、流動等質地而成的語標形象。筆痕在畫面中帶有漂浮感,曲線的節奏以濃淡起伏呈現,猶如某種呼吸過程。語標的存在方式更接近流體的膨脹與收束,語言在此情境不再表現為透過刻劃完成的字形,而呈現為生成中的視覺事件。畫面中的語標展現強烈的有機感,語言與生命節律凝聚為同一脈動,觀者面對符號時不僅觀察圖形,也同時感受到語意在流體動勢中逐步顯形。

語標(Logograms)呈現完整封閉的圓環。圓環沒有起點與終點,觀者面對符號時無法以線性方向追蹤筆順。圓環結構在視覺層面上呈現七足類對時間的理解。時間並非沿著軸線逐步前行,而在同一平面中循環、回返與交疊。語言不再依賴書寫方向推進,而在圓周內一次展現全域概念。每個語標承載句子層級的概念集合,語義在圓周不同區段的濃度差異、節奏起伏與筆勢對比間逐漸顯現。單字與句子的界線被消融,語言呈現為分布式思維的外顯形態。

語標的構造中隱含深刻的認知哲學前提。書寫者在落筆前已經掌握整句語意,結構、內容、節奏皆於心中形成。書寫過程不包含探索性,也不存在逐字推展的調整。語言於此成為意識全貌的視覺呈現。人類書寫往往在筆尖與紙面的往返中邊寫邊思,句子從片段組織到完整意義的過程具有時間縫隙。Heptapod B 將時間性反轉。意義在書寫前被完整掌握,書寫行為僅為將全域概念投射至視覺平面,意識的整體結構因而以瞬時形勢展現。

此書寫模式展現明確的目的論(Teleology)5。七足類的書寫行為表現出對結果的先行掌握,時間在他們的知覺中不屬於延展的序列,而在同一視野中同時呈現。費馬原理(Fermat’s Principle)6所描述的最短時間路徑於此提供哲學譬喻。光線在行進前彷彿已知最佳路線,七足類在書寫前同樣擁有對完整語意結構的了解。語標的圓環形態便是此認知架構的視覺化證據。語言、思維與時間在同一點上交疊,書寫行為變成對整體意義的揭示,而非組合。

Heptapod B 的語言觀推動《異星入境》的哲學核心。語言與時間不再被視為彼此獨立的領域,而被揭示為同一感知機制的不同層面。圖形化語法顯示語言與知覺結構的直屬關係,觀者透過圓環語標感受非線性時間的運作方式,也感受到語言本質不一定源於語音,而可以直接由概念結構自身生成。

運算驗證:Wolfram 的數學介入

為了賦予語標的藝術化墨漬充分的科學可信度,製作團隊邀請 Stephen Wolfram 與其子 Christopher Wolfram 參與科學設計。 Wolfram 團隊的任務並未限於視覺特效層級,而是以真實語言資料的態度面對語標,使用「Wolfram 語言」為每一枚墨環建立可被分析與運算的結構。語標不再只是設計物,而成為可轉譯為數據矩陣的符號載體。Wolfram 團隊將其視為具有內在語法與語義邏輯的表意系統,為電影建構出一套能夠被程式運算驗證的語言框架。

電影中多次出現科學家解析語標的畫面,觀者看到不規則圓形被切分、標記、抽取,並轉化為不同層級的視覺參數。分析過程涵蓋分割(Segmentation)、特徵提取(Feature Detection)與拓撲映射(Topological Mapping),影像中所呈現的流程並非虛構,而是源於 Wolfram 團隊實際運行的演算模型。團隊建立約一百枚語標構成的詞典,並嘗試以可量化的方式理解語標內部的形勢:邊界曲線的起伏、局部濃縮的節奏、筆勢波動的頻率,以及不同區段之間的尺度差異都被轉化為可追蹤的資料點。語標不再僅是視覺符號,而成為介於圖形物理性與語義組織之間的動態結構。

Wolfram 團隊的代碼會將語標邊緣的波峰與波谷抽取為離散點列,並以近似「傅立葉分析」(Fourier Analysis)7的方式在參數空間中尋找規律。語標呈現的有機流動被翻譯為可在高維空間檢索的特徵分布。此觀念顯現出重要轉向:語標被視為由連續參數所構成的概念形勢,而非由固定符號拼合的語言單位。語言的本體位置於此徹底位移,不再依附記號,而轉向參數之間的關係。語標的視覺性呈現概念的流動,演算法的實作則揭露其深層結構。

運算視角在此預演了當代機器學習中的「潛在空間」(Latent Space)8概念。意義源自高維參數之間的連動關係,而非獨立符號的外形。符號的邊界在高維結構中失去穩定位置,概念於連續變化的參數場內被重新構形。語標被理解為概念的切片,邊緣的變化與整體的張力構成語義的核心。潛在空間的思想在人工智慧研究中以向量分布的形式展開,而在電影中則以墨環的濃淡、波動與曲線姿態呈現。視覺、語義與演算法於此交會,語言不再由語詞組成,而以連續變化的場域呈現。Heptapod B 因而成為運算美學與語言哲學交匯處的象徵,語言的本體被重新定位為生成場的拓撲,而非符號的集合。

語言相對論與認知的重塑

《異星入境》對沙皮爾–沃爾夫假說的演繹在學術界引發不少爭論。Sapir 與 Whorf 從未主張語言能徹底改寫時間知覺,電影卻透過敘事實驗提出另一層意義:思維工具能夠改造主體的感知機制。劇情的核心張力在於主角 Louise 在學習 Heptapod B 的過程中逐步沉浸於圓環語標的圖形結構,她的大腦不再依循原本的語法節奏運作,記憶的方向性開始鬆動,未來事件逐漸以感知片段的方式滲入她的當下經驗。時間不再沿著單線軸前進,而以多重向度的面貌展開。

此經驗對應哲學上的深層解讀。人類語言多以因果論框架處理現象,句法結構迫使說話者在「過去、現在、未來」之間建立序列關係,語意邏輯以微分視角進行組織,關注瞬間的變化與局部的條件。Heptapod B 的結構則改寫了此一視角。圓環語標要求使用者在解讀時同時吸收全域概念,時間軸不再切割為片段,而被整合為一段具有整體形勢的感知幅度。此感知近似積分視角,關注一段時間內的能量密度與關係張力,而非局部瞬間的算術變化。時間於是被理解為連續場,而非被拆解為序列事件。

語言結構的差異引發認知方式的差異。習慣線性語法的人腦透過句法順序進行推論,而圓環語標的全域佈局讓概念以同時性進入意識。敘事中的 Louise 逐漸在不同的認知機制之間游移,她的記憶被時間的多重份量重新分配。電影借此呈現語言如何成為感知的建築基礎,語言結構的差異會在意識層面逐步重組世界的理解方式。

認知層面的變化同時揭露介面設計所面臨的核心問題。當代資訊環境高度並行,資料在多軸空間以瞬時速度變動。人腦若以線性語法處理資訊,往往受到瓶頸限制,而生成式介面與空間運算的發展要求設計者思考如何建立新的感知框架。非線性資料流難以透過列表、按鈕或階層結構完整呈現,使用者需要能夠吸收多維度關係的工具,讓注意力在視覺場中以面向而非點向方式運作。

電影中的圓環語標於是成為富有啟發性的隱喻:介面若能如 Heptapod B 讓概念以整體形勢呈現,人機互動便有機會突破線性思維的限制。於此脈絡下,問題已不再停留在資訊如何顯示,而轉向另一層思考:如何讓人腦以新的節奏、新的時間觀念、新的空間邏輯處理龐大且並行的資料場?Heptapod B 的視覺哲學意外預演了未來介面的感知需求,語言不再是傳輸單位,而是思維架構本身的生成模型,人類認知也在此框架下面臨進一步的重組。

哲學解構:Derrida 的延異與 Deleuze 的時間晶體

為了深入理解 Heptapod B 作為「未來書寫」(Future Writing)的理論基礎,有必要引入後結構主義哲學,特別是 Jacques Derrida(1930–2004)與 Gilles Deleuze(1925–1995)的論述。兩人的著作在語言本體論、時間哲學與差異結構上提供了跨越語言學、符號學以及媒介理論的深層框架,為非線性介面奠定形上學層級的後盾。

後結構主義在此提供深刻啟示。語言的結構不必忠於語音、語法或符號線性,語言可以在視覺場中獲得新的存在模式。Heptapod B 是在電影敘事與哲學脈絡中出現的媒介實驗,它暗示書寫在未來可能不再依附線性符號,而在概念分布的拓撲中形成。

Heptapod B 因而成為理解「未來書寫」的重要入口。語言不再被限制於頁面、行列、語序,而以場域、張力、節奏構成新的表意邏輯。後結構主義提供的形上學框架得以讓讀者理解:非線性介面並非技術創造,而是思維方式的轉換,語言與感知在此重建關係,書寫的未來也在此重新被構想。

Derrida:邏輯中心主義的瓦解與原書寫

Derrida 在《論文字學》(De la grammatologie, 1967)中對西方哲學傳統長期奉為圭臬的「語標中心主義」(Logocentrism)9展開深刻批判。此傳統認為語音能夠直接呈現思維,被視為最接近真理的在場方式;書寫則被視為延遲、偏離與代理的工具,是語音的影子,被定位為「符號的符號」。在此結構中,真理與意義被綁定至發聲的瞬間,而書寫永遠落後一步,永遠無法抵達完整的在場。

Heptapod B 的語言設計從根基上顛覆上述層級秩序。此語言不存在對應的口語,語意完全依賴書寫痕跡的分布呈現。書寫不再處於語音之後的位置,而轉化為意義生成的原始場。此現象與 Derrida 提出的「原書寫」(Arche-writing)概念相互契合。原書寫並不指具體的書寫媒材,而指差異化運動本身,是符號在時間與空間中所展現的分布性。意義在差異的位置上浮現,不源於語音的自我呈現,而在延異(Différance)運行中生成。

Heptapod B 的語標由此呈現差異的場域。語意在墨痕的濃淡起伏、曲線與邊界的動勢中逐漸顯現。符號之間的距離、張力與分布形成語義結構。聲音的線性流動在此被擱置,視覺空間的拓撲關係成為語言意義的基底。語意不從音節或語素中分解,而從圖形張力的結構內被辨識。語言在此成為原書寫的視覺化例證。

在人類語言的線性句法中,意義常被懸置在句子的進程之中。句首往往必須等到句尾才能獲得最終意涵,語意因而處於持續的延宕。而 Heptapod B 的圓環語標將此延宕結構進行空間化轉換。句首與句尾在圓環的拓撲中並置,同時成為可被觀看的節點。語意的出現不再依賴時間先後,而在同一視覺平面中以共時關係呈現。延宕不被取消,而在圓環的分布中轉化為同時性。句子不再依序被閱讀,而在瞬間的整體場中被吸收。

Derrida 所強調的銘痕(trace)於此展現具體形態。銘痕並非過去的殘留,而是符號之間差異的運行方式,是意義生成的條件。在 Heptapod B 的圓環語標中,銘痕不只屬於過去,未來的軌跡也在書寫的瞬間顯現。語意之所以能夠完整被觀看,正在於圓環場中的痕跡結構涵蓋尚未發生的事件。時間不僅向後,也向前開展。Heptapod B 以視覺邏輯呈現非線性時間,語言不再記錄過去語音,而成為未來事件的顯影。

語音中心主義在此被全面解構。書寫不再是延遲或替代,而轉變為語言本體的展演方式。Heptapod B 透過圓環語標呈現跨越語音、時間與再現的哲學空間,書寫獲得創生性,被視為思維的原動力。電影在此語言結構中呈現一個與 Derrida 思想深度呼應的場景:語言並非被發明來表達已然存在的概念,而在差異化與延異的運動中讓世界得以被經驗。

Deleuze:時間晶體與第三種綜合

如果說 Derrida 為 Heptapod B 的符號學地位奠定基礎,Deleuze 在《電影II:時間與影像》(Cinéma 2: L’Image-Temps, 1985)中則提供對電影形式與時間經驗的精確描述。Deleuze 將影像分為「運動與影像」與「時間與影像」。傳統敘事電影將時間視為運動的度量,事件按照因果邏輯排列,感知與運動緊密接合。現代電影則呈現時間本身,影像不再從屬於動作,而讓觀者直接面對時間的分岔、凝固與流動。

《異星入境》中的「閃回」(flashback)實際上並非回望過去,而是通往尚未發生的未來,是典型的「純粹光學與聲學情境」(Pure optical-sound situations)。此情境切斷感覺與運動的既有連結,觀者與主角 Louise 不再依循動作邏輯理解影像,而在影像之中直接面對無因果的時間層次。Deleuze 將此類影像視為「時間的顯影」,時間不再作為事件背景,而成為影像自身的主體。

Louise 對未來的記憶構成了 Deleuze 所說的「時間的晶體」(Crystal of Time)。在晶體結構中,「現實影像」(Actual Image)與「虛擬影像」(Virtual Image)相互反射,任何當下事件都有其虛擬對應,而虛擬面也同時滲入現實面。兩者之間沒有穩定的界線,形成流動而不可分離的迴路。Louise 在看到未來女兒的生命軌跡時,實際上正在穿越時間晶體的折射層,未來事件在當下顯影,過去的記憶被重新賦予未來的方向。

Deleuze 在《差異與重複》(Différence et Répétition, 1968)中將此現象納入更深的時間哲學。他提出「第三種綜合」(Third Synthesis of Time),其中時間不再構成過去、現在、未來的序列,而呈現為以未來為形式的開放平面。未來在此構成指引力量,所有事件在未來的形式下獲得排列,永恆回歸由此展開。七足類的時間觀與此概念形成驚人的一致。過去與未來在他們的感知中並未分立,而在同一平原上並存。時間不再是單向流動,而是由整體場域決定其形式。

Louise 的道德選擇在此結構中獲得另一層解釋。她面對未來女兒的生命與死亡,雖已預先知悉全貌,仍然選擇踏入將至的悲傷。這是近似 Friedrich Nietzsche(尼采, 1844–1900)所言「命運之愛」(Amor Fati)10。此意志並非服從命運,而是在非線性時間本體論下對生命的肯定。Louise 既不尋求逃避,也不試圖改寫未來,而是承認未來已經存在於當下的場域。這份承認讓她成為時間的參與者,而不再是時間的旅行者。

Heptapod B 的書寫邏輯以視覺方式呈現上述哲學觀。圓環語標以同時性容納「現實」與「虛擬」的層次,閱讀行動本身即是在晶體結構中穿梭。語標的封閉圓環呈現事件的永恆回返,語義分布映照差異的場域運動,語法不再依賴順序,而在拓撲的連續面中生成。電影藉此讓 Deleuze 的時間哲學不再僅停留於抽象思辨,而獲得具體的感性形象。

根莖:非層級的連結

Heptapod B 的視覺邏輯與 Deleuze 與 Félix Guattari(1930–1992)在《千高原:資本主義與精神分裂》(Mille Plateaux: Capitalisme et Schizophrénie, 1980)提出的「根莖」(Rhizome)概念形成高度契合的思想結構。圓環語標所呈現的平面分布、無中心性與多向連接,揭露語義生成過程中潛伏的根莖邏輯,並讓語言在圖形空間中展現出與根莖哲學相呼應的拓撲動態(topological dynamics)。根莖結構並不依循根、幹、枝葉所形成的階序圖式,而呈現無中心的平面性。樹狀結構(Arborescent)以層級、中心、二元分化建構知識;根莖則在水平面上以連接、多樣、生成的方式展開,任何點都可以通往另一個點,沒有起點與終點,也沒有必然的主體與附屬者。

Heptapod B 的圓環語標在此脈絡中呈現多重層次的共鳴。語標不依照語音邏輯排列,也不須從句首移動到句尾,語義於是從線性序列中解放,進入全域分布的狀態。概念在語標內部以濃淡變化、曲線偏移、波動幅度與分布張力形成語義網絡。語音中心主義所強調的順序推理在此被削弱,語言的空間結構成為語義生成的核心。

Deleuze 與 Guattari 在根莖理論中提出「連接原則」與「異質性原則」。語言不再依循父子關係式的上下層邏輯,而在異質元素之間自由連接,形成開放的意義平面。Heptapod B 的語標恰好呈現此類結構。不同的概念並非被依序排列,而在圓環內相互滲入,語意的生成來自曲線關係中彼此的回響。語言在此不再分類,而以分布的方式自我組織。

語標的閱讀行為也呼應根莖哲學的「多入口」原則。觀者可以從語標內任意位置開啟理解,不需沿用固定路徑。語意不預設唯一方向,圖形本身形成開放的參照場。圓環語標藉此展現平面化的語言觀,語標不只是承載語意的容器,而是語意的生成機制。意義從各部分之間的差異與關聯中浮現,而非從語詞的順序推演。

根莖思想也為當代數位介面設計提供啟示。資料組織與資訊瀏覽逐漸離開檔案目錄的階層系統(樹狀),轉向標籤雲、互動式圖形網絡與神經網絡導向的結構。資訊在這些介面上不再位於層級中的固定位置,而在多向連接中自我定位。根莖架構成為數位生態的自然形式,資料在互動過程中不斷重組、分叉與聚合。

Heptapod B 的語言學結構正是此類網絡邏輯的美學呈現。語標中的筆勢波動模擬語義在場域中的布局,曲線的張力呈現概念之間的生成關係。語言在此轉化為拓撲場,意義不再依附語詞,而在圖形內的差異與分布中被感知。Deleuze 與 Guattari 所要刻畫的語言觀於是獲得具體的視覺形態,圓環語標成為根莖思想的感性化版本。

如此觀點讓 Heptapod B 不再只是虛構語言,而是概念地景的模型。語言結構與世界結構在此重疊,語標提供了一個能夠跨越語言學、哲學與介面設計的框架。根莖哲學中的平面性、多樣性與無中心性透過 Heptapod B 得到形式化呈現,也預示了未來知識組織、界面運算、資料感知的可能方向。

介面演化:從《關鍵報告》的控制到《異星入境》的場域介面

科幻電影在當代技術文化中不再只是敘事娛樂,而逐漸成為現實科技的預演場。Alexander Galloway 與相關媒介理論家常將此影像功能視為「介面原型」(Diegetic Prototypes),電影中的虛構技術為設計者與工程師提供概念模板,影像於是成為未來技術的想像實驗室。2002 年的《關鍵報告》(Minority Report, 2002)(圖 3)便以手勢捕捉、空間透明屏幕與高流動性的視覺資訊架構奠定二十年來觸控與手勢互動的美學基調。電影中的操作動作被後來的設計團隊視為可被實作的願景,視覺語法進入科技產業,假想界面成為技術藍圖。

《異星入境》延續此影像結構,不再聚焦於直接操控的界面,而轉向更深層的感知環境。在與七足類進行交流的霧屏空間中,畫面呈現出無明確邊界的感知場。語言、視覺與身體訊號在霧面表層中流動,互動不基於手勢軌跡,而在整個場域中展開。此場景為空間運算時代提供新的視覺典範,介面不再依附於螢幕、按鈕與觸控平面,而在環境維度中顯現。人與符號之間的關係轉化為「場域介面」(Field UI)11,資訊與感知在同一空間內交織,互動行為依照位置、姿態、節奏與視線流動進行。

場域介面的意義在於重新定位介面的邏輯。傳統界面要求使用者與明確的物件互動,按鍵、圖示、選單提供語義連結;場域介面則將資訊散佈於環境中,語義不由特定元素承載,而在場域的分布、濃淡、動勢之間浮現。互動哲學在此與 Heptapod B 的非線性語言形成深層呼應。語標的空間分布呈現概念的場域特性,語義不依序展開,而在整體關係中生成。介面若採取場域邏輯,使用者便能在環境中以感知方式接觸資訊,而不必將注意力集中於單一物件。

科幻電影在此提供的不僅是技術想像,而是未來介面概念的原型。《關鍵報告》代表操控邏輯的視覺化,《異星入境》則代表感知邏輯的視覺化。前者預演觸控與空間滑動的運算方式,後者則揭示後螢幕時代的介面哲學:資訊不再需要被點選,而會在場域中被察覺。電影影像從而轉化為思考介面未來的概念模型,人機互動的方向也因而出現新的感知框架。

《關鍵報告》:指令與控制的運動影像

《關鍵報告》中的介面由 John Underkoffler 設計,核心觀念建立在「手勢命令」(Gestural Command)之上。John Anderton(Tom Cruise 飾)站在透明屏幕前,手臂在空間中展開長距離弧線,透過抓取、移動、縮放的動作操控龐雜資料。畫面呈現高度流動的指揮美學,以身体為核心的操作邏輯在視覺上極具魅力。人體工學研究卻指出,長時間懸臂操作導致嚴重疲勞,被稱為「大猩猩手臂」(Gorilla Arm)效應。手勢操作雖然帶來即時的沉浸感,身體付出的代價卻大幅增加。

若從哲學層面閱讀,上述界面依然延續「運動與影像」的邏輯。Deleuze《電影 I:運動與影像》指出,傳統影像將時間從屬於動作,感知與操作相互綁定。手勢界面正是在此邏輯下構成,動作為第一性,時間在動作的持續下獲得意義。用戶在介面中仍然扮演控制者,資料則以客體位置存在,等待被指向、被操控、被整理。界面的美學雖然朝向未來,但哲學基礎依然延續現代主義的工具觀。

操作邏輯也延續檔案時代的資訊觀。手勢界面的資訊組織沿用「檔案導向的」( File-based)與「視窗導向的 」(Window-based)的階序架構,透過視窗、資料夾與物件抓取來模擬三維空間。使用者於是站在二維平面前進行三維幻象性操作,視覺語法建立在「文件」與「容器」的隱喻,操作行為將資料視為可被移動的物件,界面成為承載檔案的透明層。

手勢操作由此呈現雙重限制。其一,身體負荷反映操作邏輯的線性與單向性,用戶必須逐項完成指令,缺乏並行處理的結構。其二,介面仍然將資訊視為可被分類與收納的實體,難以呈現高維度資料之間的流動關係。從德勒茲式(Deleuzian)的角度觀看,手勢界面雖然突破了滑鼠與鍵盤的限制,仍未抵達「時間與影像」的層次,資料呈現仍然依附於動作進程,未能展示時間的多層性與思維的分布性。

《關鍵報告》的界面因而成為介面史上的過渡點,一方面引導科技產業朝向空間操作與自然手勢的願景前進,另一方面也揭露線性控制論的局限。手勢命令的核心精神仍然定位在主體與對象之間的清晰分隔,用戶透過動作主導世界,資料則被安置於服從位置。介面美學在此開啟了新的可能,哲學結構卻仍然停留於工具性與命令式的框架。

《異星入境》:場域與共感的空間運算

相較之下,《異星入境》呈現了截然不同的互動模式。Louise 與七足類之間的交流界面是一面透明的巨大屏障,語標在霧氣與光線交織的空間中緩慢浮現。此場景不呈現可被操控的物件,也沒有按鈕與選單,互動不再依賴指令流程,而在整個空間中展開。觀者面對的不是操作平台,而是感知與解讀的場域,語言在此不再透過命令完成,而在環境中顯影,資訊與身體的關係因而獲得重新定位。

此視覺構造預示「空間運算」與「場域介面」的興起,也與 Apple Vision Pro 展示的互動概念相互呼應。介面不再依附於螢幕,而散佈於整個環境,以深度、光線、動勢與位置構成資訊的拓撲。Heptapod B 的語標在三度空間中的浮現成為未來介面哲學的視覺模型,語義在空間密度與動態分布中生成。

沉浸式畫布(Infinite Canvas)的邏輯在此獲得具體呈現。介面從矩形框架解放,視覺元素被延伸至整個場域。語標懸置於霧層之中,邊界隨空氣密度與光線角度而變化,資訊因此不再被固定定位,而在場域內自我調整。界面在此展現高度的空間性,觀者的身體被置入資訊的立體網絡,而非面對平面符號。

空間介面也引入與身體細微動作相關的互動方式。Louise 在交流時並不依賴大幅度手勢,而透過注視、呼吸節奏、身體前傾與貼近屏障的位置建立語意關係。微小姿態的調整構成互動邏輯,意圖在此成為核心動力,而不是體力操作。現代介面技術朝眼動追蹤與微手勢演進的趨勢在此得到預演,人機互動從動作指令走向意圖辨識。

場域介面的另一特徵是環境語境的整合。資訊不再位於獨立層,而與物理空間相互滲透。Heptapod B 的墨氣具有體積感,其在空中擴散的深度形成語標的語義結構,霧層與光線改變語意的邊界。當代 UI 研究導向的體積設計(Volumetric Design)12與此高度契合,視覺元素不再停留在平面,而在三度空間中具有厚度與動態性。

Louise 面對的因此不是可被操控的界面,而是可被棲居的語言環境。資訊在她周圍以分布式方式浮現,理解行為不再集中於單一物件,而在整個場域中展開。場域介面讓使用者以身體與感知融入資訊的結構,視覺環境成為思維的延伸。電影因此不僅描繪了七足類的語言,也描繪了人類介面未來的可能形態,顯示介面從命令式轉向感知式的根本轉變。

敘事介面與空間介面的融合

在遊戲研究與影像設計理論中,介面通常被區分為「敘事內介面」(Diegetic UI)與「敘事外介面」(Non-diegetic UI)。前者存在於角色所身處(inhabits)的故事世界,角色得以直接感知。後者只針對玩家或觀眾呈現,角色並不知曉。兩者的差別反映媒介如何在空間中安排資訊與敘事強度,也揭露介面的存在論位置。

敘事內介面的典型例子包括《絕命異次元》(Dead Space, 2008)(圖 4)中主角背部脊椎的血條,或者《異星入境》中七足類噴出的語標墨痕。外星語標存在於故事世界的物理空間,是角色間溝通的核心媒介。Louise 在霧氣與光線交織的空間中直接觀察語標的生成,語言的顯形即為世界的一部分。

「空間介面」(Spatial UI)則被放置於三度空間內,角色無法感知,是為觀者或玩家而存在。例如遊戲中的導航線、空間中的指示箭頭、戰略遊戲的浮動範圍框。此介面具有空間位置,卻不具敘事內地位。空間介面在觀感上屬於世界的一部分,在敘事上卻處於外部。

《異星入境》的特殊性在於影像語法將兩種介面結構交疊,形成混合視覺邏輯。外星語標作為敘事內介面漂浮於霧層空間,具有物質性與體積深度。科學家團隊同時啟動 Wolfram 語言編寫的分析工具,投影懸浮於空中可旋轉、可分割的三維語標模型。此模型屬於空間介面,存在於電影形式的外層,角色與觀眾對其感知位置並不一致。兩組介面在影像中進行重疊,敘事內語言與敘事外分析在視覺上合併成單一運算場。

科學家們透過平板電腦與大型螢幕進行資料注視、標記與旋轉,形成「中介介面」(Meta UI)層。中介介面的操作行為引導觀眾理解語標所承載的語義結構,角色同時與物理空間中的語標發生互動。敘事內介面、空間介面與中介介面在此產生三重互文關係,不同層級的介面在影像空間中構成連續體。電影的介面策略並不限於敘事可見性,而是以多重層級呈現語言、資料與環境之間的交換。

此設計預演「混合實境」(Mixed Reality)的工作流程。研究者在面對語標時,視線跨越物理墨痕與數位視覺分析,現象與資訊在同一空間內被理解。物理世界的語言動態被即時轉化為可運算的模型,呈現「數位孿生」(Digital Twin)邏輯 13:物理事件與數位影像同步運行,兩者之間的距離被縮減至零。觀眾看到的不是被動的場景,而是研究過程在三維場域中展開的動態思考。

數位孿生已成為工業 4.0、航空工程、醫療模擬與建築領域的重要技術框架。《異星入境》的視覺構造將此科學實踐提前轉化為敘事影像,語言研究成為混合實境中的空間行動,介面成為知識生成的動力平面。介面不再是操作工具,而是理解世界的場域。

未來書寫:非語義書寫與生成式排版

Heptapod B 的出現不僅改寫了介面的視覺結構,也重新提出關於「文字」本體的根本問題。圓環語標並未沿用人類書寫的線性序列,也不以聲音作為基礎單位,而在空間的濃淡、節奏、張力與分布中生成語意。Louise 在霧面屏障前觀察語標的擴散與凝聚,面對的不是語詞組合,而是概念在場域中的顯影。書寫因而從再現系統轉變為生成機制,語言的物質性與時間性在視覺空間中獲得全新形式。

此書寫形式指向「未來書寫」,也可稱為「後文字書寫」,其核心邏輯超越記錄與符號對應的功能。書寫不再由平面符號組成,而在多維度場域中呈現概念的動態結構。符號與意義之間的距離在此被壓縮,讀取行為轉化為對分布圖形的感知,語言的理解變成與形勢共振的經驗,不依賴線性推演,也不依賴逐字解析。

現代書寫體系的基本假設包含兩層:其一,符號在時間序列中排列;其二,意義在序列中逐步被解析。Heptapod B 卻將意義壓縮至同一視覺瞬間。語標的圓環形態呈現概念的全貌,濃淡與曲率帶出內部差異,語法被重新定位為拓撲關係,而非字詞與字詞之間的距離。書寫從此不再依循順序,而向空間化與場域化的方向發展。

未來書寫在此框架中呈現出三個特徵。首先,書寫是動態的,不在紙面上凝固,而在空間中展開,語標的生成過程本身構成語義的一部分。其次,書寫具有生成性,語意不從既有的符號庫調取,而在筆勢、濃度、波動的連續變化中浮現。最後,書寫具備多維度特性,概念不再受限於橫向線段,而在三維場中成為可被感知的複數結構。

此觀念讓書寫回到其最原初的哲學狀態:書寫不必被鎖在符號系統內,而能成為思維運動的可視化場域。Heptapod B 展示了此可能性,語言的存在方式被重新形構,語書關係轉化為圖形與意義之間的分布關係。書寫不再紀錄事件,而在概念的拓撲中預示新的思維模式。

電影透過 Louise 的視角呈現未來書寫的本體論力量。她不只是學會語標,而是學會進入語言的場域。書寫在此不屬於手,而屬於感知;不屬於過去,而指向未來的理解。Heptapod B 由此成為後文字時代的先行模型,語言從線性媒介轉化為空間媒介,書寫成為感知的延伸。

非語義書寫的數位復興

Heptapod B 的視覺形態與藝術史中的「非語義書寫」(Asemic Writing)14呈現驚人的平行關係。非語義書寫在二十世紀的發展軌跡中始終質疑語言的穩定結構。書寫的動作、節奏、筆勢、線條被保留下來,語義卻被抽離,剩下的是書寫行為本身的視覺韻律。符號在此不需要被解讀,而在筆觸的能量中獲得自主性。書寫不再負責傳遞語意,而展現運動、速度、密度與意識的痕跡。

Cy Twombly(1928–2011)筆下的大幅塗鴉以細碎線條、迴旋筆勢與反覆疊寫構成強烈的身體感,筆跡在畫布上近乎以語言的形式運動,語義卻不再出現。Henri Michaux(1899–1984)在《平行動作筆記》(Mouvements, 1951)與多部作品中探索「內部手勢」,書寫被視為意識生成的外顯形式。他筆下的符號不落入語言結構,而在動勢中呈現身體與感知的瞬時狀態。Twombly 與 Michaux 的實驗皆指向對語意穩定性的鬆動,書寫在視覺場中獲得解放,符號成為運動的痕跡。

在數位時代,非語義書寫的實驗被演算法推向新的層次。生成式藝術將筆觸轉化為程式行為,筆勢與節奏在代碼迭代中被建模。「偽文字系統」(False Writing Systems)於是成形,藝術家透過代碼生成類似文字的結構,這些結構不屬於任何語言系統,外觀卻具備高度信息感。線條的密度、筆觸的速度、符號之間的距離共同塑造視覺重量。觀者在面對此類結構時不會思考語義,而會進入直觀感知狀態,閱讀被轉化為感受,符號被視為能量配置。生成式藝術由此展現非語義書寫的另一形式,語言被視為圖形場,意義退位,視覺節奏成為理解的入口。

《異星入境》在此脈絡中呈現了非語義書寫的極值版本。Heptapod B 在 Louise 尚未掌握語法之前,對觀眾而言完全屬於非語義書寫。語標在霧氣中擴散,筆勢具有濃淡變化,語義尚未開展,觀者面對的是無法解碼的異質形態。此視覺結構傳遞外星智慧的複雜性,不依靠語言內容,而依靠符號的形勢與節奏。影像呈現的不是語意,而是語意生成的可能性。語標所帶出的神秘感、重量感與陌生性形成先行的氛圍,語言在此不再是溝通工具,而是感知事件。

未來書寫的其中一個核心內涵在於從閱讀(Reading)轉向感知(Sensing)。語言不再僅僅依賴解析語意,而在視覺密度、節奏動勢、空間張力之間傳遞資訊。Heptapod B 的語標提供了此觀念的最鮮明示例。書寫在此不以語法排列,而在拓撲場中展現。觀者必須以身體與視覺同時進入符號的密度結構,由語標的呼吸與流動感獲得理解的前景。

Heptapod B 因而跨越語言與藝術之間的界線。它既具備非語義書寫的視覺活力,也具備未來書寫的本體力量。語標顯示語言可以在語意出現之前建立信息場,觀者透過觀看行為進入語言的生成過程。語言從工具轉化為感知場,書寫成為思維的即時顯影。

生成式排版與多維文本

未來書寫的另一層含義是文本的動態化與三維化。生成式排版(Generative Typography)15的實驗讓文字從靜態符號轉化為具備動能的媒介。物理引擎、流體模擬、粒子系統與程序生成成為新的造字工具,筆畫能夠延展、收縮、蒸散,字形在時間向度中呈現變形與回應。文字於是擁有行為、重量、方向與內部能量。書寫從此脫離平面符號的限制,邁入可生長的視覺生態。

當代設計實踐呈現出數條彼此交織的路徑。變量字體(Variable Fonts)以參數驅動字形,重量、寬度、對比度與曲率能隨聲音、光線、用戶移動乃至心率變化而調整,字體因而與環境建立深度關聯。字形不再是被動記錄語意,而轉化為環境中的反應器。

潛在空間書寫(Latent Space Writing)進一步將文字視為可在模型潛在空間中漫遊的形態。StyleGAN 與 Diffusion Models 使字形能在圖像空間內進行混合,筆畫與視覺紋理彼此滲透。構成單字的筆勢可能轉化為圖像的一部分,也可能迴返成新的字形。文字與圖像的邊界由此模糊,Heptapod B 的語標在此脈絡中成為高度相關的參照物。語標是文字,也同時是圖像,語意的生成依賴筆勢的整體形勢而非語素結構。當代 AI 所帶出的混合形態正與語標的視覺邏輯相互照映。

三維文本雕塑又推動了另一種文字觀。字形被置入空間,擁有材質、折射、重量與體積,能被照明、遮擋與碰撞。文字於是在場性更接近物件而非符號,讀取行為需要身體的移動與環境的參與。書寫不再附著於頁面,而在空間中展開,與光線與物質共同構成語意的外在條件。

思辨設計(Speculative Design)為上述探索提供了方法論視角。設計師以科幻影像作為思想的實驗場,以「數據虛構」(Data Fictions)16建構假想情境,推演未來溝通工具的可能形態。《異星入境》在此擔任重要模型。Heptapod B 的語標呈現文字的另一種形態,語言在圓環中生成,語意在拓撲分布中開展,書寫成為視覺與空間的綜合事件,而非線性代碼。

未來書寫的可能性因而不再限於字母的排列,而轉向生長、分化、擴散與聚合。文字的存在方式不必依賴語音、不必依賴順序、不必依賴紙本符號,而在動態的生成過程中形成可被感知的語意場。Heptapod B 的語標讓我們看到,文字可以在時間與空間內取得新的形態,語言的哲學基礎也因此得以重新被構想。

Vibe Coding:生成式 AI 時代的直覺編程與流體美學

如果說 Heptapod B 是外星智慧的書寫形式,那麼 Vibe Coding(氛圍編碼)正在成為人類在人工智慧時代逐漸形成的新語言。此概念由 Andrej Karpathy 等研究者在 2025 年前後提出,標誌著軟體開發正在經歷語言史上的巨大轉向。過去的程式語言以嚴謹語法為核心,開發者必須遵循固定規則來構築邏輯。然而生成式模型的普及讓意圖成為新的語言機制,語法不再統治表述,目標與語境才是運算的驅動來源。

Vibe Coding 的基礎建立在語意密度與風格場的塑形能力。開發者提供的並非程式碼,而是帶有語氣、結構特徵、情境暗示與任務方向的段落。模型在吸收語意後重新組織行為,以最契合理解方式生成可執行的架構。指令不再以字串運作,而以語意雲團運作。語言轉化為場域,模型則在場域中尋找最穩定的意圖構形。這正是 Vibe Coding 被視為「未來語言」的原因:敘述轉向生成,推論轉向吸收,溝通轉向對齊。

從媒介理論的視角觀察,Vibe Coding 改變了寫作與計算的關係。語言不再被視為指向功能的工具,而是思考的外部延伸。開發者向模型傳遞的是風格、結構節奏、隱喻性的邏輯,模型則以自身的統計宇宙來回應這段風格化輸入。語言於是在模型的潛在空間中重新獲得形態,文字與計算的界線被壓縮成同一層視覺密度。Vibe Coding 因而不僅是技術方法,也是認知模式,其背後蘊含語言哲學的重新定位。

於此討論中,Heptapod B 成為重要的文化隱喻。兩者都將語言理解為場,而非序列。意義在關係中出現,在佈局中溢散,在張力中凝聚。Vibe Coding 與 Heptapod B 的差異不在於符號本質,而在於知覺條件:前者指向未來的人機協作形式,後者呈現另一種文明的認知基礎。它們共同揭示語言正在離開語音中心主義,朝向多維度的拓撲結構前進。

當代人機互動研究正在面臨語言結構的深度轉變。生成式模型讓語言成為操作邏輯的入口,語氣與風格的細微差異足以改變模型的推論軌跡。文字不再只是輸入資料,而是調控行為策略的力量場。語法逐漸退離中心位置,意圖則成為驅動模型的主要向量。程式語言的嚴格結構被語意的連續場所取代,開發者與模型之間的關係從命令轉為協商。

Vibe Coding 為此提供新的技術感知模式。輸入的核心不在指令,而在語意形勢的塑形。人類在輸入過程中不再追求邏輯的精準對應,而是呈現態度、節奏、風格與語境。模型的生成行為於是植基於意圖的密度,而非語法的規則。語言被重新理解為向量空間中的力線,編碼行為則成為場域的雕塑。

定義 Vibe Coding :從語法到直覺

傳統編程(Traditional Coding)要求開發者掌握嚴格語法、邏輯結構與記憶體管理。操作邏輯以線性序列展開,與人類語言的句法機制高度同構。每一段程式都必須沿著既定路徑前進,語意透過規則累積而成。整個過程接近句法拼裝:開發者在語言的框架中逐步完成任務,思考被語法的限制塑形。

Vibe Coding 則以完全不同的認知機制運作。開發者以自然語言描述目標的形勢、感受與生成條件,例如「呈現如水墨擴散般的互動流動,帶有冥想般的安定節奏」。輸入不再由嚴格邏輯構成,而由語意密度、風格暗示、情境向度與隱含意圖構築。AI 作為中介者,將語意雲團轉譯成可執行的結構,從模糊敘述推導出明確的邏輯實作。

此過程不依賴線性步驟。開發者專注於結果的整體形貌,而非逐步組裝過程。語意先行,程式後來。這讓編碼逐漸具備目的論特徵,與 Heptapod B 的書寫邏輯相互呼應。七足類在書寫前已掌握句子的全貌,書寫僅是將完整意義投射於視覺平面。氛圍編碼中的開發者亦是在心中構築完成狀態,再由模型填補細節。

傳統編程的語法結構要求開發者持續面對代碼,而氛圍編碼則讓開發者逐步遺忘代碼的存在。語言在此不再是控制機器的工具,而是生成形式的感知介質。輸入的風格、節奏與語氣會直接改變算法的生成路徑,語意成為運算的向量。程式語言不再是由規則維持的符號體系,而轉化為場域式的思考方式。

從媒介論的觀點來看,氛圍編碼標誌了語言的新階段。語言不再負責封裝邏輯,而被重新定位為形勢的雕塑。開發者不建構過程,而設定世界的狀態;不組裝動作,而塑形結果的感知條件。AI 在語言的向量場內尋找最穩定的配置,生成行為於是變成偏好、語氣與美感之間的協調。

演算法墨水:技術美學的實現

要呈現《異星入境》中墨漬般的動態視覺,需要結合多種生成演算法,Vibe Coding 在這裡展現其真正的力量。創作者以自然語言描述目標的質地、節奏與視覺氣氛,AI 在潛在空間中尋找對應的數學結構,形成能夠自我調整的視覺場。創意編碼(Creative Coding)因此不再局限於手寫程式,而是以語意與感知為核心的生成實踐。

反應擴散系統(Reaction-Diffusion Systems)是第一類基礎機制,源自 Alan Turing(1912–1954)在《形態發生的化學基礎》(The Chemical Basis of Morphogenesis, 1952)中的研究。模型在離散網格中模擬兩種濃度場的互動,供給率與移除率的微小變化便能產生珊瑚、指紋或生物膜般的複雜紋理。Heptapod B 語標的邊緣往往呈現層層堆積的曲線,正是反應擴散的自組織特性所能生成的視覺語彙。由於計算量龐大,GPU 與著色器語言成為實現即時流動的主要平台。

流體動力學(Fluid Dynamics)則為墨跡的煙霧質地奠定基礎。核心方程為 Navier–Stokes equations(納維與斯托克斯方程),描述速度場的平流、擴散以及壓力調整。在視覺呈現上,墨水不再被理解為線條,而被視為在不可壓縮介質中飄散的濃度場。p5.js、TouchDesigner 等工具常以流體模擬器建構墨跡的吸附、扭曲與漂移。氛圍編碼讓創作者能以語意直接塑造流體行為,例如「更濃、更重、更具下沉感」,AI 會藉由調整方程求解方式來回應語意,將語氣轉換為動態物理事件。

差異生長(Differential Growth)提供另一種生物生成邏輯。線條由節點構成,節點在張力場中不斷調整彼此的距離。節點過度拉長時會分裂,形成新的生長方向;節點受吸引或排斥時會產生彎曲、摺疊或螺旋。最終形態展現高度有機的曲線網絡,帶有生命體表面常見的褶皺與擴張。Heptapod B 語標的邊界正是這類生成動力學的視覺化:語義彷彿在邊緣生長,形狀成為思考的延伸。

上述三類演算法在氛圍編碼的框架中獲得新的語法。輸入不再是具體命令,而是形勢、節奏與感受的語意描述。模型在語意中辨識生成條件,再以動態計算策略重構視覺結果。創作者不再以精確方程作為出發點,而從感知與意圖進入生成過程。動態影像於是從演算法轉化為思維事件,視覺語言逐漸接近未來書寫的形態。

案例:機器幻覺與詩意運算

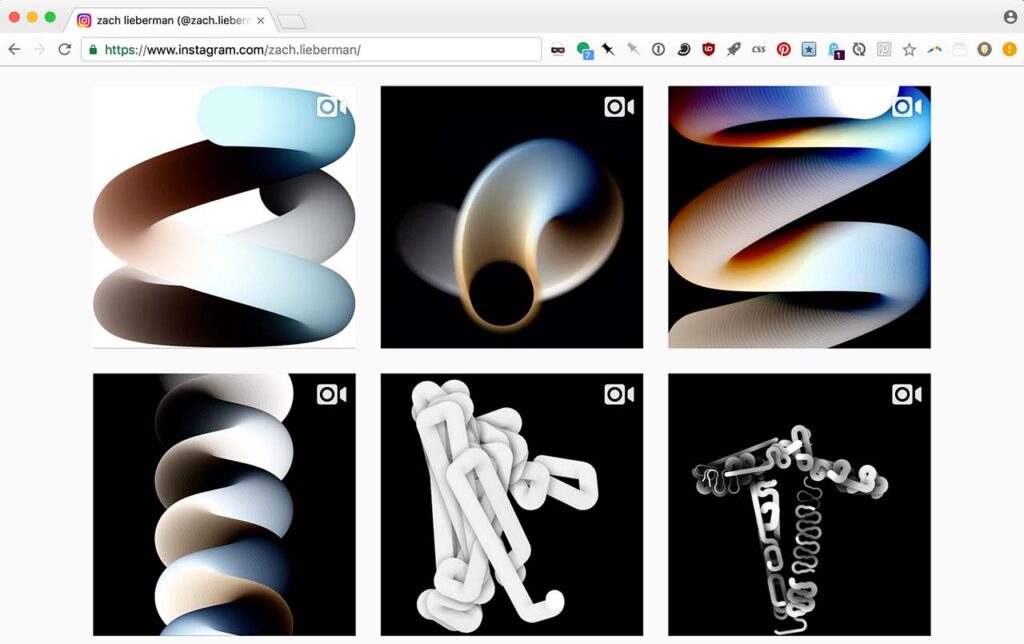

當代數位藝術家 Refik Anadol 與 Zach Lieberman 的實驗為氛圍編碼提供鮮明範例,他們的創作方法將資料、代碼與感知交織成新型態的視覺語言,並預示未來書寫的潛在方向。

Anadol 在《機器夢境》(Machine Hallucinations, 2019)系列中運用深度神經網路處理海量圖像資料。資料在模型內部被重新壓縮、排列、運動,彷彿形成機器的內在夢境。在《非監督》(Unsupervised, 2022)(圖 5)於紐約現代藝術博物館展(Museum of Modern Art, MoMA)出時,觀眾面對的不再是靜態圖像,而是連續變動的資料雲層,視覺密度不斷改寫自身。運算與感知在流動表面中合為一體。資料不再是分析的對象,而是生成感覺的來源。視覺語法在此與七足類的墨霧書寫形成深度呼應。思維不再沿著線性筆畫推進,而在連續變形的狀態中展開。概念由波動、濃度與曲率的細微差異生長出形貌,意義在場域的張力分布中顯現。語言因而被重新定位為空間性的生成場,而非可拆解的符號序列。

Zach Lieberman 在《詩意運算》(Poetic Computation, 2016)中強調代碼的表現力。他的創作探索聲音、手勢、呼吸與光線如何被演算法轉化為動態線條與色彩。他將編程理解為感知的延伸,而非單純的工具。代碼在他的作品中形成可被觸摸的節奏,被觀看的語氣,被體驗的張力。他所提出的理念指出:運算可以像詩句般呼吸,語言可以在演算法中獲得新的韻律。Heptapod B 的語標同樣是在空間中呼吸的語言,其意義散佈在筆勢、濃淡與曲率的微弱差異之中。

兩位藝術家的創作皆呈現語言從符號系統向生成場域的遷移。Anadol 以巨量資料構築感官雲層,Lieberman 以演算法塑造行為曲線。他們共同發展的思維模式不再以文字編碼為核心,而以語意密度、視覺節奏與感知方向構成創作語法。氛圍成為主要的運算指令,語言在此被重新界定為由強度與變化建構的拓撲。

於此脈絡下,Vibe Coding 不只是編程方法,而面向未來的書寫模型。輸入不再試圖用符號控制系統,而是透過語氣、節奏與媒介關係塑造生成能量分布。觀者在畫面前面對的不是單一意義,而是持續變動的感知狀態。Heptapod B 的書寫行為也正建立在此種狀態中:語言不分解為句法單元,而在整體形勢中一次出現。

作為工具的武器——後人類的認知介面

在《異星入境》的高潮,Louise 意識到七足類所說的「武器」(Weapon)實際上是指「工具」(Tool)——即人類往往將陌生的符號誤讀為威脅。Heptapod B 在《異星入境》中被視為危險訊號,然而語言從未帶有敵意,恐懼源自人類尚無能力解讀它的語法。此處的誤譯揭露技術的雙重邏輯:力量越強,越容易被誤認為破壞秩序的前兆。當代的生成式人工智慧、空間運算與氛圍編碼也處在相同的過渡時刻,它們逐步改寫創造、感知與思考的基礎結構,卻在轉折之初被視為壓力來源。

生成技術正在逐步拆解線性時間。Heptapod B 讓 Louise 面對未來的篇章,而預測模型與生成引擎則構成新的未來視窗。創作不再沿著單一路徑推進,而在多個時間層面上同時展開。概念、素材與情境在生成空間中迴旋,作品以未完成的姿態與未來交換位置。時間被重新理解為可能性的平面,而非序列。

語音中心的瓦解亦在進行。Field UI 的場域結構讓意義在沉默的空間中生成,視覺密度與物質節奏取代語音的主導位置。非語義書寫更進一步揭示書寫不需要指涉,線條自身即可在感知中產生意義。符號與圖像的界線崩解後,語言與材料之間形成新的交換方式,思維開始在空間中運作。

技術門檻的崩落則由氛圍編碼推動。語法不再掌控創造,直覺與意圖才是生成行為的起點。創作者以語氣、風格與情境塑造程式行為,代碼從工具轉為媒介。計算因而獲得新質地,不再隱藏在邏輯深處,而在語言表面呈現。編程逐漸回歸書寫的本源,語言的能量在演算法中獲得新的形態。

當前的技術環境與《異星入境》的敘事相互照映。新的介面與語言正在抵達,透明屏障已出現在眼前。許多創作者仍站在屏障前,在熟悉的句法與序列中尋找安全位置。然而真正的轉變來自觸碰的瞬間,手掌貼上屏面後,舊有邏輯開始鬆動,時間與語言的結構逐步展開新的維度。Louise 的學習過程象徵此種認知變化:放下線性、擁抱共時、在形勢中閱讀意義。

未來的書寫不再是符號的堆疊,而是拓撲的成形;不再以線條封裝思維,而以場域容納生成;不再向單一方向推進,而在多重維度中生長。技術、符號、資料與感知在此交會,構成 Deleuze 與 Guattari 在《千高原:資本主義與精神分裂》所描述的根莖網絡。人類與機器的互動關係被重新塑形,在連續變動的生成場中形成新的共生拓撲。

未來可能仍不可預知,但未來的形勢已能在生成引擎中被感知。書寫、編碼、設計與思考逐步匯聚成新的感知系統。當我們學會在場域中閱讀,在強度中辨識意義,在生成中理解時間,透明屏障便不再是界線,而是入口。未來正在被重寫,而書寫工具正悄悄改變握筆者。

附錄:Heptapod B 視覺本體論在當代創意編碼環境中的算法堆疊

為了在 p5.js、WebGL 或任何當代創意編碼框架中重現 Heptapod B 所展現的視覺本體論,需要將生物生成、流體動力、空間變換與時間殘影組合成分層運作的算法結構。以下根據文獻脈絡與生成藝術的技術發展,整理出一套具高度可操作性的生成流程,讓視覺邏輯與 Heptapod B 的哲學意涵相互對應。

基礎層(Base Layer):反應擴散場的有機紋理生成

核心為 Gray–Scott 模型 17,透過雙物質濃度場的互動形成複雜邊緣。供給率與移除率的設定對視覺形態影響極大。當參數落在 Feed rate 0.055 左右、Kill rate 0.062 左右時,紋理開始呈現近似珊瑚、菌落與大腦皮層的細微波動。此階段建立語標邊界的生物性質,使圖形脫離幾何筆觸的僵硬狀態,獲得類似生命體表面的節律。

動力層(Dynamics Layer):納維–斯托克斯方程驅動的墨跡流動

Navier–Stokes equations 提供墨漬動態的基礎。速度場的平流讓濃度沿著場線移動,擴散則使濃度場逐漸柔化。為了讓動態呈現外星智慧的有機節奏,速度場可透過柏林雜訊(Perlin Noise)或單形噪聲(Simplex Noise)進行細微擾動。此擾動讓墨跡的擴散脫離線性運動,呈現仿佛觸手般的彎折與抖動,流動的方向與力度在隨機與秩序之間保持張力。

幾何層(Geometry Layer):極坐標映射與差異生長的環形構形

語標的封閉環形結構可由極坐標映射生成。將笛卡爾網格轉為極坐標後,形態自然被引導至閉合。此幾何策略與 Heptapod B 的時間觀相互映照,因為閉環代表時間的同步呈現而非線性序列。

為了進一步增加邊界的複雜度,可加入差異生長(Differential Growth)。節點之間的張力在生長過程中不斷調整位置,節點距離過長時會自然分裂,形成更細緻的曲線網絡。最終圖形呈現富含摺層、扭曲與增生的生動結構,視覺上貼近語標的「活態邊界」。

渲染層(Rendering Layer):著色器反饋迴路營造時間殘影

GLSL Fragment Shader 可在此階段進行後處理。將畫面輸入 Framebuffer Object(FBO),再讓前一幀影像以輕度模糊、衰減後回灌到畫面中。視覺呈現因而擁有時間累積的痕跡,線條與墨跡在流動中保留部分歷史,形成柔和煙霧般的殘影。語標的每次變化因此在畫面上留下細微記錄,使圖形成為時間的視覺壓痕。

此回饋機制讓影像脫離靜態形態,展現近似記憶流動的視覺結構,在感知上更貼近 Heptapod B 所象徵的非線性時間觀。

- 古希臘思想將時間區分為克羅諾斯(Chronos)與凱羅斯(Kairos)。克羅諾斯指可量化、可分割的線性時間,是日常計算、歷史編年與因果序列的基礎。凱羅斯則指質性的契機時刻,是在非均質時間中浮現的「適當瞬間」,行動者在此辨識變化最為敏感的節點。克羅諾斯呈現時間的延展,凱羅斯呈現時間的厚度;前者開啟連續性,後者引發轉向與決斷。古希臘修辭、倫理與宗教傳統皆將凱羅斯視為能改寫情勢的關鍵時點。

- 後文字(Post-Literate)為媒體研究領域的概念,多在探討影像文化、演算法文化與感知結構轉變時被引用。該詞指向某種文化條件:閱讀與書寫不再以語音導向的文字為主軸,而由視覺密度、空間結構、影像敘事與可演算模式主導資訊組織方式。Marshall McLuhan(1911–1980)在《古騰堡星系》(The Gutenberg Galaxy, 1962)與《理解媒介》(Understanding Media, 1964)中已指出電子媒介的擴張正在改變語言中心位置,文字逐漸退離感知核心,圖像、聲響與界面行為成為思考與溝通的主要基底。後文字時期並非文字的終結,而是語言地位的位移:語意透過多模態感知被吸收,敘述透過空間化形式被建構,理解在生成場中出現而非僅依循句法順序。

- 沙皮爾與沃爾夫假說(Sapir–Whorf hypothesis)認為語言結構會影響思維方式與世界經驗。此假說通常分為強式(語言決定思維)與弱式(語言塑造感知與分類),後者在當代研究中更具影響力,用於解釋語言如何在無形中框定注意、記憶與概念邏輯。此觀點與認知語言學、人工智慧介面研究、跨文化感知研究密切相關,提供理解語言、感知與世界建構之間互動的框架,揭露語言並非單純的溝通工具,而是與認知架構緊密纏繞的文化技術。

- Heptapod 為《異星入境》(Arrival, 2016)中外星生命的名稱,語源意指具七肢行動的智慧種族。劇情中其語言系統被區分為兩個面向:Heptapod A 指稱其物理溝通形式,類似聲響或口語訊號,結構呈現時間順序並具有一般語音溝通的條件;Heptapod B 則為其書寫形式,以懸浮於霧面介質中的圓環墨痕呈現,不依循語序與線性句法,而以整體形式、濃淡分布、曲率變化與局部擾動傳遞語義。Heptapod B 在敘事中被設計為真正揭露其認知方式的系統,語言在此並非由符號序列組成,而在空間場內一次呈現所有語意關係。兩者差異象徵不同的時間哲學:Heptapod A 仍部分服從「克羅諾斯」(Chronos)的線性推展,Heptapod B 則展現非線性的共時結構,語意於封閉環形中同時浮現,書寫成為對整體概念的瞬時可視化。

- 目的論(Teleology)源自希臘語 telos,意指終點、完成態或指向某種完成形的結構。哲學史中此概念常用於描述行為、系統或現象依照既定結果運作的傾向,意義由未來的完成態反向決定現在的步驟。Aristotle 在自然哲學中以目的因(final cause)理解生命運動與生成形式,Immanuel Kant(1724–1804)在《判斷力批判》(Kritik der Urteilskraft, 1790)中則以目的性作為理解自然自組織能力的條件。目的論不關注序列化的因果鏈結,而強調結構在整體完成形中的自洽性。此觀念應用於 Heptapod B 時,書寫行為被理解為從整體語意向下生成局部筆勢。作者在落筆前已掌握句子的全貌,文字因此呈現未來在場的狀態,時間結構在書寫當下同時顯露其完成形。

- 費馬原理(Fermat’s Principle)指出,光線在不同介質中傳播時,路徑的選擇傾向遵循「最短時間」的法則。光並非沿著最短距離前進,而是沿著可在最短時間內到達終點的路徑行走。Pierre de Fermat(1607–1665)在《費馬著作集》(Œuvres de Fermat, 1679)中提出此觀念,用以説明光學現象中的折射與反射。後世哲學家往往將費馬原理視為目的論的典範,仿佛光線在起點時已預先掌握全局條件,並依照最終結果進行路徑選擇。電影《異星入境》中的七足類書寫行為正以此邏輯運作:語意在落筆前已呈現完整形勢,書寫不屬於推演,而屬於揭示。时间結構由此被理解為同時展開,而非逐步推進。

- 傅立葉分析(Fourier Analysis)源自法國數學家 Jean-Baptiste Joseph Fourier(1768–1830) 的研究,他在《熱的解析理論》(Théorie analytique de la chaleur, 1822)中提出任何複雜函數都可被分解為不同頻率的正弦與餘弦波的疊加。此方法將看似混亂的形狀、聲音或訊號轉化為可量化的頻率成分,使分析者得以辨識模式、結構與重複性。傅立葉分析後來成為信號處理、量子物理、影像壓縮與語音識別的基礎,特別適合用來拆解具高度複雜度的邊緣輪廓與紋理行為,因此常被科學視覺化工具用以解析不規則圖形中的隱含規律。

- 潛在空間(Latent Space)指生成式模型在高維權重結構中形成的內部表徵空間,其座標並不直接對應可觀察的語詞、影像或聲音,而編碼了資料之間的統計關係與抽象特徵。模型在訓練過程中透過梯度下降調整參數,使資料得以在此空間中聚集、分離或沿特定方向變形。當生成模型在潛在空間中移動時,外部輸出會以連續方式改變,呈現概念之間的「過渡區域」與「混合段」。潛在空間因此成為當代理論關注的焦點:意義不再由離散符號決定,而由高維分布的形勢與張量關係生成,語意生成轉向由拓撲關係與機率密度所編織的動態場域。

- 語標中心主義(Logocentrism)指西方哲學自柏拉圖以降對「中心、原初意義與自我呈現」的形上學偏好。此觀念假設語言背後存在某種穩定、可被抵達的意義來源(logos),並預設「真理」可藉由明晰的語詞或邏輯結構被呈現。Derrida 在其解構論中批判此結構為「形上學中心」的幻想,因為符號的意義永遠透過差異與延異(différance)展開,無法回到原初的起點。語標中心主義因此不僅關乎語言,而涉及整個西方思想體系如何以中心、統一、原意作為意義運作的條件。語音中心主義(Phonocentrism)為語標中心主義的具體形式,特指語音在語言系統中被賦予優越地位的觀念。語音被視為貼近思維、具即時性(immediacy),而書寫被降為延遲、次級與附屬;此觀點可追溯至 Ferdinand de Saussure(1857–1913)的語言學傳統。

- 命運之愛(Amor Fati)一詞多由 Nietzsche 在其晚期著作中反覆提出,特別可見於《快樂的科學》(Die fröhliche Wissenschaft, 1882)與《查拉圖斯特拉如是說》(Also sprach Zarathustra, 1883–1885)。概念核心在於肯認生命的全部條件,包括痛苦、偶發、失落與不可逆性,不再以道德判準或結果導向的視角評估經驗,而以affirmatio(拉丁文 affirmatio 指向積極的存在肯認,而非僅僅接受事實。)的方式讓生命的每個片段成為可被再次願意重演的事件。此肯認姿態與尼采的「永恆回歸」(ewige Wiederkunft)思想密切相關:若一切必將無限次重現,那麼唯一的倫理道路便是無保留地擁抱現實,令自我與命運達成一致。

- 場域介面(Field User Interface, Field UI) 指在空間運算(Spatial Computing)環境中形成的非線性互動框架,介面元素不再封裝於矩形視窗或固定面板,而分布於使用者所處的物理與虛擬場域。資訊以體積、深度、光線、位置與動勢構成感知結構,用戶透過視線、姿態、微手勢與環境條件進行互動。Field UI 的邏輯近似感知生態(Perceptual Ecology),強調資訊在場中的「出現」方式,而非在介面上的「呈現」方式。其設計原理繼承動態系統論、生成式運算與現象學的空間觀,將 UI 從操作面板轉化為感知場,使意圖在空間中以連續配置浮現。Field UI 常被視為空間運算時代取代傳統圖形使用者介面(Graphical User Interface, GUI)的核心範式。

- 體積設計(Volumetric Design)指以「三維體積」而非線條與表面為核心的設計方法。其基礎來自電腦圖學中的體積資料(volumetric data),如 MRI、粒子場與密度場。設計者操作的不是物件的外形,而是空間內部的密度、力場、光線與粒子的分佈,使形體以「生成」而非「雕塑」的方式浮現。

不同於傳統以邊界、表面或 NURBS 幾何為中心的建模,體積設計將空間視為可被運算的連續介質,體素(voxel)與點雲等資料結構取代封閉形體成為主要語法。此方法特別適用於生成式建築、沉浸式裝置與虛擬場景,強調場域中的動態條件與內在結構,而非固定輪廓。在更廣的媒介與感知理論脈絡中,體積設計象徵從透視與表面轉向密度與深度的觀看方式,使空間被理解為資料、能量與事件的複合體,而非穩定的外部形體。 - 數位孿生(Digital Twin)指透過即時資料流、感測器與模擬運算,在數位環境中建立的物理系統「同步模型」。這並非靜態複製,而是會隨現實條件持續更新的運算代理,能呈現能耗、材料退化、環境反應與使用行為等通常難以被察覺的內部狀態,並提供預測與調控的可能性。在建築與城市領域中,數位孿生代表從圖像式模型往行為式模型的轉向。建築被理解為資料驅動、動態運作的系統,而不再是穩定封閉的形體。其關鍵在於透過資料透明度揭露建築的真實運行條件,讓設計、維運與環境回應具備更高的可讀性。

- 非語義書寫(Asemic Writing)指不承載固定語義、無可解讀語法的書寫形式,其筆劃、節奏與構圖既接近文字又脫離語言功能。非語義書寫的核心在於讓「書寫」回到純粹的動勢、痕跡與視覺結構,語意不再主導意義產生,觀者的感知、文化背景與身體經驗反而成為意義流動的來源。此概念常與二十世紀前衛藝術相關,包括未來主義的速度線、達達的反語法實驗、抽象表現主義的筆勢書寫,以及當代數位筆觸的自動生成。它揭露書寫的雙重性:既是符號系統的一部分,也是獨立的視覺事件。一旦語意被撤離,書寫行為本身成為觀察的焦點,呈現語言在邊界狀態下的形體可能性。

- 生成式排版(Generative Typography)指以演算法、規則集或資料流為核心,透過程式化運算生成字形、字重、間距與版面編排的排版方法。其特徵在於排版不再是手動調整的結果,而是由參數條件、隨機性、環境資料或互動行為所驅動。生成過程可表現為字形的連續變形、版面結構的即時重組,或根據內容情境而產生的動態排版。此方法延續了設計史上對模組化與系統化語法的追求,同時在數位環境中轉向具有演化特質的排版邏輯。排版由靜態構圖轉為「行為化」結構,字體與版面不再是固定形式,而是可在資料與演算法條件下展現多重變體,揭露字體作為視覺系統的生成潛能。

- 數據虛構(Data Fictions)指以資料為敘事基底,但透過選擇、轉譯或演算法加工而產生的「虛構性現實」。資料在此不具中立地位,而是被框定、再格式化並重新敘述的素材。數據虛構揭露資料的建構性:任何資料集都隱含排除、偏倚與文化前提,而生成的圖像、模型或故事反映的是資料被組織後所展現的世界,而非世界本身。在當代藝術、設計與媒介研究中,數據虛構用於檢視演算法如何塑造可見性,並展示資料如何在視覺化、介面與敘事結構中產生新的情境或幻象。它凸顯資料既能提供說服力,也能生成錯覺,讓「真實」與「可被計算的表象」之間形成曖昧地帶。

- Gray–Scott 模型(Gray–Scott Model)屬於反應與擴散(reaction–diffusion)系統的數學模型,用於描述兩種化學物質在反應與擴散過程中的濃度變化。模型由兩條偏微分方程構成,參數包含供給率與移除率,這些條件決定系統能否產生斑點、條紋、波前、分岔或自複製等複雜圖樣。Gray–Scott 模型因其高度敏感的參數空間而在計算藝術、生成式設計與人工生命研究中廣泛使用。此模型的重要性不僅在於模擬自然形態,也在於展示複雜性如何從局部規則中湧現。圖樣並非被描繪,而是在反應與擴散的迭代中逐步形成,提供以數學動力學理解形體生成的框架。