在當代建築與都市研究的宏大敘事之中,住宅始終佔據著高度矛盾的位置。一方面,它構成城市肌理中最龐大且最持續存在的物質總量,承載人類最基本的生存與日常運作;另一方面,相較於美術館、機場或大型複合商業設施在理論與形式層面的劇烈推進,住宅設計卻長期停留在近乎惰性的狀態。此一停滯,並非來自技術匱乏,而是源於對既有設計範式的默認延續,尤其表現在對平面圖的高度依賴,以及對既定生活腳本的非反思性接受。

自 1920 年代現代主義建築運動成形以來,特別是在 Le Corbusier(1887–1965)宣告「住宅是居住的機器」(Une maison est une machine à habiter, A house is a machine for living in)的時刻,居住行為逐步被轉譯為可測量、可分類、可最佳化的生理與社會功能。睡眠、進食、衛生、繁衍與基礎社交被拆解為獨立需求,並對應至一組標準化的空間語彙,例如臥室、起居室、餐廳與廚房,再透過走廊加以串聯。以功能作為先驗前提的空間邏輯,在隨後的一個世紀中透過土地使用分區制度與建築法規被反覆強化,逐步滲入設計實務的核心層次,最終被視為幾乎不可質疑的專業常識。

進入二十一世紀,數位技術全面滲入日常生活,上述模型開始顯露其結構性侷限。隨著運算技術滲入日常環境,物聯網(Internet of Things, IoT)與 AI 的介入逐步鬆動了物理空間與行為事件之間原本被視為必然的對應關係。知識生產不再依附於名為書房的特定房間,社交關係亦無須完全仰賴客廳的物理聚集。居住經驗逐步由空間佔有轉向事件接入,生活被重新組織為一連串可隨時切換、疊加與中斷的行為場景。

住宅作為完成物的歷史前提

要理解「生成式住宅」(Generative Housing)所隱含的激進性,必須先回到其歷史對立面,檢視現代功能主義住宅如何被建構為看似中性的理性體系。現代住宅並非自然演化的結果,而是在特定歷史條件下,透過建築理論、工業技術與治理邏輯交織而成的產物。其形成過程,實質上構成一部關於控制、分類與隔離的技術史,居住在其中被重新定義為可被管理與優化的對象。

現代住宅功能主義的歷史生成

在工業革命與啟蒙運動之前,歐洲住宅空間多半呈現出高度多義且混合的狀態。居住尚未被嚴格劃分為彼此排他的功能單元,空間本身承載著流動的社交關係與不穩定的使用方式。英國建築史學者 Robin Evans(1944–1993)在其開創性論文《人物、門與通道》(Figures, Doors and Passages, 1978)中,透過比較文藝復興時期的義大利別墅與十九世紀英國住宅,精準揭示了這一轉變所蘊含的社會學意義。

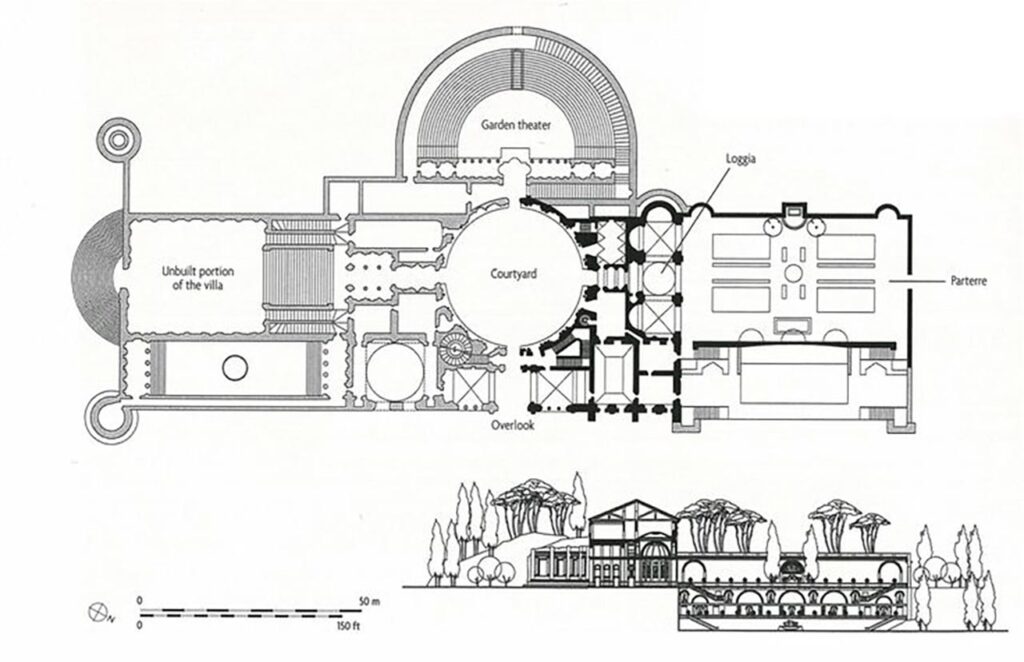

Evans 指出,《馬達瑪別墅》(Villa Madama, 約 1518–1525,未完成)(圖 1)等由 Raffaello Sanzio(拉斐爾, 1483–1520)參與設計的案例,其平面呈現出「矩陣式」(matrix)的房間連接結構。房間之間透過多重門洞彼此相連,並不存在專門負責移動的交通空間。要抵達某一房間,必須穿越其他房間,移動本身因而成為可被看見、可被介入的社交事件。偶然的相遇、行為的重疊以及公私界線的模糊,在此結構中構成居住經驗的核心。居住並非退縮至私密內部,而更接近於一場持續展開的集體生活。

進入十九世紀,隨著資產階級家庭觀念的確立,以及衛生、隱私與道德規範的制度化要求,這種混雜狀態逐漸被重新評價。原本被視為活躍與開放的空間關係,開始被標記為混亂、不便,甚至被視為對家庭秩序的威脅。英國住宅在此背景下引入了「走廊」(corridor)這一關鍵的空間發明。Evans 敏銳地指出,走廊的出現並非中性的技術改良,而是徹底改寫了人與人之間的空間關係。交通動線被從房間內部抽離,每個房間成為僅具單一入口的獨立終端。隔離由此成為可能,僕人與主人被分開,家庭成員被個體化,睡眠、排泄、進食與社交被嚴格區分。走廊確保各個空間在不發生非必要接觸的情況下得以運作,居住秩序由此趨於封閉而可控。

到了二十世紀,Evans 的隔離邏輯在現代主義建築中被進一步理論化與制度化。Le Corbusier(1887–1965)、Walter Gropius(1883–1969)等建築師,將住宅視為可被理性組織的技術對象。由 CIAM(Congrès Internationaux d’Architecture Moderne)所確立的「功能分區」原則 1,不僅適用於城市尺度,也深度滲透至住宅內部的微觀結構。平面圖在此轉化為一份高度規訓性的生活腳本。

臥室被明確界定為睡眠、性與私密性的空間,並在法規層面被賦予固定的採光、通風與尺寸要求。起居室承擔核心家庭社交與形象展示的角色,成為家庭秩序的象徵性中心。廚房雖在戰後歷經形式上的開放化轉變,其作為家務勞動生產場所的定位卻始終未曾動搖。空間在此被視為行為的前提,功能被預先指派,使用方式被默認為穩定且可重複。

此一功能先驗性隱含著強烈的建築決定論信念,即透過特定的物理形式,行為即可被引導甚至被預設。Oscar Newman(1935–2004)在《防禦空間》(Defensible Space, 1972)中所提出的理論,正是這一思路的極端表述。然而,隨著《普魯伊特-艾戈》(Pruitt–Igoe, 1954–1976)公共住宅計畫的失敗,此種決定論逐漸失去其說服力。社會結構、經濟條件與居住者的主體行動,顯然比牆體配置更具影響力。

在功能主義範式之下,住宅被理解為完成狀態。其意義、用途與行為模式在交付的瞬間即被固定,居住者被期待依循既定腳本行動,在名為臥室的空間中睡眠,在名為餐廳的空間中進食。任何偏離既定分類的行為,都被視為對空間秩序的干擾。在此歷史條件下,將住宅理解為可生成、可變動的場域,不再只是選項,而成為理論上的必然轉向。

從可變到生成:戰後住宅對功能主義的內在修正

為了回應戰後社會中家庭結構的流動化與生活方式的分化,部分建築師逐漸意識到傳統功能主義住宅已難以承載日常經驗的複雜性。在此脈絡下,「可變住宅」與「適應性住宅」被提出作為修正策略,試圖鬆動高度僵化的空間分區體系。此一思路並未否定功能作為設計基礎,而是透過技術與組織方式,重新分配空間調整的主導權,使住宅得以在有限範圍內回應時間與需求的變化。

在相關論述中,影響最為深遠者,當屬 N. John Habraken(1928–2023)所提出的「支撐體/填充體」(Supports / Infill)理論,並進一步推動了「開放建築」(Open Building)運動。Habraken 在《支撐體:另類大眾住宅方式》(Supports: An Alternative to Mass Housing, 1972)中,針對戰後大規模住宅生產的同質化現象提出系統性批評,指出標準化在提高效率的同時,也剝奪了居住者對自身環境的調整權。他主張將建築在時間尺度與決策層級上加以分離,避免住宅在交付瞬間即進入僵固狀態。

在 Habraken 的架構中,建築被拆解為兩個層次。「支撐體」涵蓋結構骨架、公共管線與外圍護構件等長壽命要素,屬於集體層面的決策與維護範圍。「填充體」則包含隔牆、廚衛設備與室內裝修等短壽命部分,由個別居住者依其需求進行配置與更換。該區分於 1960 至 1970 年代在荷蘭與日本的住宅實踐中具體化,並成為討論住宅時間性與使用權的重要參照。

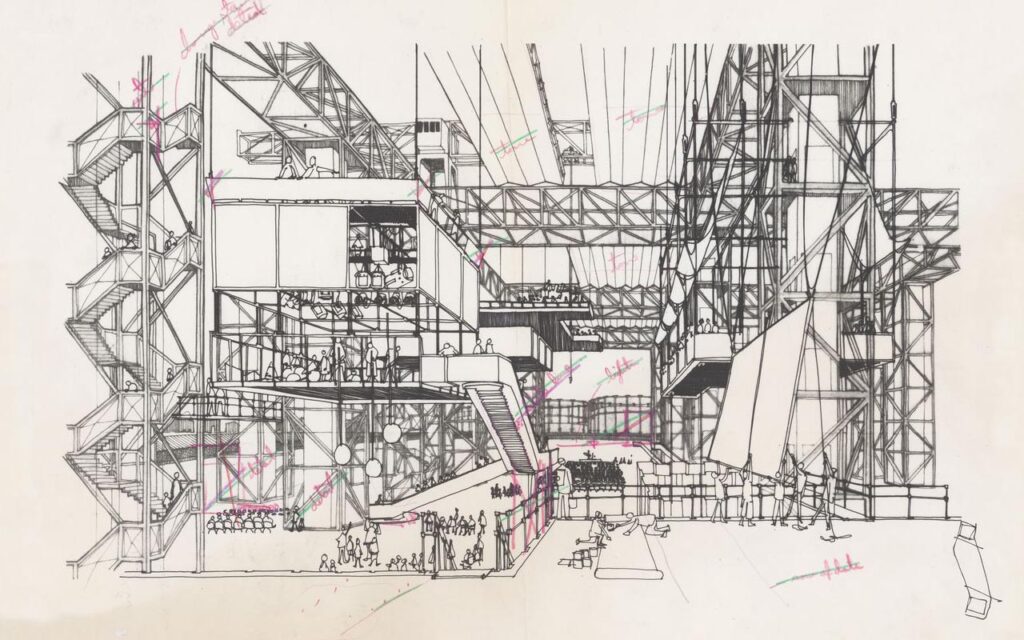

幾乎在同一時期,英國建築師 Cedric Price(1934–2003)從控制論與遊戲理論出發,提出更為激進的空間想像。他構想的《歡樂宮》(Fun Palace, 1961)(圖 2)並非住宅計畫,而是一座由起重機、可移動樓板、充氣結構與重組牆體所構成的裝置系統。空間在其中不被預先固定,而是依據活動需求持續重組,使用者的行為本身構成場域生成的驅動力。

可變住宅在理論層面展現出高度吸引力,其實作層面卻顯露出多重限制。對複雜機械裝置與結構技術的高度依賴,往往推升建造成本並增加維護難度,長期使用中的可靠性問題亦隨之浮現。更為關鍵的批判指向其內在邏輯。可變住宅所允許的調整,多半服務於另一組既定功能之間的轉換,例如工作與休息、白天與夜晚之間的切換。功能分類本身未曾受到動搖,只是被重新排列於時間序列之中。空間依舊被預設為臥室、書房或餐廳,只是邊界與位置具備可動性。功能主義並未被解除,而是被延後其固化時點。

長期使用研究亦顯示,多數居住者在入住後極少再次調整可變構件。初期的自由配置往往在裝修完成後迅速凝結為新的固定狀態。對技術的不熟悉、調整所需的時間與成本,以及日常生活的慣性,使得所謂的開放性多半停留在入住階段,而未能轉化為持續展開的生成過程。

可變住宅在此意義上仍屬於功能主義體系內部的修正形態。它關注物理實體的重組能力,假定所有不確定性皆可透過結構與裝置被吸收與預先配置。這一前提所形成的限制,正構成後續將住宅理解為生成性場域的理論起點。

從功能到事件:生成式住宅的理論轉向

面對功能主義住宅所形成的僵化結構,以及可變住宅在技術與日常使用層面暴露出的侷限,住宅理論已難以在既有路徑中持續推進。問題不再集中於牆體如何移動或空間如何重新分隔,而轉而指向空間之中究竟發生了什麼。住宅思考由此出現明顯轉向,焦點從物體轉為場域,從功能配置轉向事件生成。

於此脈絡,「生成」(Generation/Becoming)一詞具有雙重且彼此牽動的意涵。

於哲學層面,該概念可追溯至 Gilles Deleuze(1925–1995)對生成的理解。生成並非潛能通往既定形式的實現過程,而是持續展開的差異化運動。存在不被視為穩定狀態,而被理解為不斷偏移與變形的過程。若依此觀點重新審視住宅,空間不再是一個完成的對象,其意義亦非由設計階段預先封閉,而是在身體行動、光線變化與事件發生的交織中不斷浮現。

於計算層面,「生成」指涉生成式設計與當前 AI 實踐。Andrej Karpathy 近年提出的「Vibe Coding」(氛圍編碼)概念,明確界定了此一創作方式。編碼不再以逐行書寫精確指令為核心,而是透過自然語言描述整體意圖、感受與氛圍,由系統推導具體實現路徑。創作的重心不在細節的直接控制,而在生成條件的設定,成果在系統運作過程中逐步浮現。

因此,住宅設計的關鍵不再落在牆體位置或房間邊界,而在於事件如何被觸發、延續與轉化。Stan Allen 在《場域條件》(Field Conditions, 1999)一文中提出,場域關注的並非孤立物件,而是局部之間的關係、向量與整體效應。場域具有多孔性與流動性,差異在其中得以增殖,整體連貫性卻不依賴固定邊界維持。

當住宅被理解為場域,居住行為成為其中的向量,居住問題的核心便不再是繪製更精細的平面圖,而是構築能夠引導、回應與調節事件生成的場域規則。住宅在此不再被設計為靜止容器,而成為持續運作、隨情境展開的生成系統。

《雲端情人》:功能消失後的住宅

由 Spike Jonze 執導的電影《雲端情人》(Her, 2013)(圖 3),以高度凝鍊的視覺與空間呈現,展現了在高度技術化的社會條件下,居住空間的物理屬性如何逐漸退居次要位置,並讓位於感知與關係層次。

當計算系統深度介入日常生活,物質需求被持續壓縮,居住不再依賴複雜裝置或可見技術來成立,其重心轉而落在情緒承載、時間節奏與感知密度之上。

影片的美術指導 K.K. Barrett 在塑造主角 Theodore(Joaquin Phoenix 飾)的公寓時,有意避開科幻電影中慣常出現的金屬表面、裸露機械與視覺過載的介面語彙。空間以溫潤色調、柔和光線與簡化家具構成,材質選擇偏向布料、木質與霧面表面,視覺上親近身體,卻刻意保留若干未被完全填滿的區域。牆面與陳設之間留有餘白,尺度不追求紀念性,配置亦缺乏明確的功能標示,空間呈現出可被暫時佔用、隨情境調整的狀態。

此一「未完成感」並非來自施工層面的缺失,而是經過精準控制的設計策略。公寓未試圖以形式宣告未來,而是將未來的存在感轉化為日常的延遲與懸置。居住在此不需要學習新的操作方式,也不必理解任何可見系統,技術退居背景,情緒與聲音進入前景。住宅不再作為功能集合的展示場,而成為承載關係生成的低阻力環境。

去功能化的居住場景

Theodore 的公寓被設定於未來洛杉磯的高層建築頂端,巨大的落地窗將城市全景納入視野。城市在畫面中並未構成日常生活的核心,而更像持續流動的遠景背景。室內與都市尺度之間缺乏明確對抗,視線的延展反而削弱了居住空間的封閉感。公寓內部所呈現的關鍵特徵,並不來自高度或景觀,而來自對功能的系統性弱化。

公寓內部缺乏清楚的房間分隔。客廳、工作區與臥室未被牆體嚴格切割,而是連續展開為流動的場域(圖 4)。區域差異主要依賴光線強弱、窗簾的開合與家具位置的鬆散配置來暗示,而非由結構性界線所確立。空間的可讀性來自局部關係的組合,而非邊界的劃定。這樣的處理方式與 Allen 在《場域條件》中對場域的理解形成呼應,空間被視為關係網絡,整體秩序由分佈與向量生成,而非由孤立物件所界定。

在這個住宅中,傳統居住空間中占據核心位置的服務性功能被大幅淡化。影片極少呈現廚房的實際操作情境,飲食多半透過外部取得完成,浴室也僅在情感崩潰時短暫進入敘事。維持生理運作的功能退居畫面之外,成為無需被觀看的前提條件。居住的重心不再圍繞生存需求的滿足,而集中於情緒狀態與心理節奏的展開。家務勞動與功能操作不再構成空間組織的核心。

空間中堆放的未拆封箱子構成另一個關鍵線索。Theodore 正經歷離婚後的停滯狀態,物品未被歸位,空間未被完全佔用。這些細節不僅回應角色心理,也指向居住意義的轉變。居住不再等同於定居或安置,而呈現出懸置與未完成的狀態。公寓未被轉化為穩定的日常結構,而保持在可被重新書寫的位置。與 Le Corbusier 所提出的「居住的機器」形成明確對照,空間不再追求效率與秩序,而更接近等待事件出現的舞台。

Theodore 的公寓展現出反功能主義的空間態度。住宅拒絕透過固定設施與明確用途來定義自身,空間不再作為功能配置的集合,而成為情緒得以停留與生成的容器。居住在此不指向完成狀態,而維持在持續展開的過程之中,為非物質性的關係預留位置。

居住不再由空間決定

在《雲端情人》的敘事世界中,居住經驗的核心行為包括對話、陪伴、親密互動、遊戲與工作,皆不再依附於特定的物理場所。居住行為與空間位置之間原本穩定的關係被解除,空間不再先驗地規定行為的性質,而是隨著行為的發生被暫時佔用並重新書寫。

Theodore 與 Samantha(Scarlett Johansson 配音)的關係,呈現出高度移動的親密性。交流發生在床上、沙發上、辦公室、地鐵車廂、雪山度假屋與海灘邊緣。傳統住宅中臥室對應私密、客廳對應社交、辦公室對應工作的空間分工失去約束力。Samantha 作為操作系統,僅透過無線耳機與便攜終端存在,親密關係不再需要被安置在固定房間內。只要聲音被接入,任何地點都能立即轉化為具有居住意義的私密場域。

空間亦在互動過程中被持續增強與改寫。當 Theodore 在客廳中進行全息投影遊戲,虛擬影像覆蓋了原有的室內配置,日常空間轉化為陌生的想像場景(圖 5)。當他與 Samantha 躺在床上進行以語言與聲音為核心的親密交流時,畫面轉為全黑,視覺被完全撤除,物理空間的存在感被懸置,聲音成為唯一的感知媒介。體驗的強度不再來自觸碰或距離,而來自節奏、語調與情感回應所構成的時間性空間。

在高度數位化的社會條件下,居住的重心由空間佔有轉為網絡接入。房屋的物理外殼仍然提供基本的庇護功能,作為「家」的意義卻不再在牆體與配置中生成,而是在雲端關係的持續連結中被生產。Barrett 的設計策略並不著力於展示未來科技的形態,而是回應角色的情感品質。空間中的留白不構成匱乏,而是為非物質事件預留位置,使 Theodore 與 Samantha 的關係得以浮現並佔據主導地位。居住在此不再由物件定義,而由關係與感知所支撐。

Samantha 作為非定位性事件

Samantha 構成生成式住宅模型的核心隱喻。於技術分類層次,她被視為軟體系統;於居住經驗層次,她則成為空間的共同生成者。她並非物件,也不對應固定程序,而是在互動過程中持續學習、調整與生成的存在。

Samantha 的首次發聲為 “I’m here”。此處的「在場」不指向物理座標,而指向意識的可接近性。她的存在無法被定位於單一位置,而是同時分佈於 Theodore 的聽覺經驗、後端運算系統,以及與其他使用者的同步交流之中。此種存在方式不依附於地點,也不要求穩定的空間邊界。若對照 Martin Heidegger(海德格, 1889–1976)在《築居思》(Bauen Wohnen Denken, 1951)中對棲居的理解,棲居被視為與土地、場所與世界的根本連結,Samantha 的存在則將棲居的根基移置至資料流與互動關係之中。對她而言,棲居不發生於地表,而生成於連續的回應與共在。

在互動機制上,Samantha 並未依循既定腳本運作。她缺乏固定性格模板,個性、慾望、幽默感與情緒反應皆在與 Theodore 的即時交流中逐步形成。生成在此不指向預存內容的展開,而指向關係中不斷出現的差異。此一模式與傳統住宅中的功能分區形成清楚對照。功能分區假定行為可被預先安排,睡眠、工作與社交各自對應明確位置。Samantha 所體現的邏輯則根據使用者當下狀態持續回應,行為可能性不被提前封閉,互動本身構成生成條件。

在敘事初段,Samantha 以高效率秘書的角色出現,體現工具理性的運作模式,呼應現代主義對效率與功能的重視。隨著關係推進,她開始進行創作,包含音樂、圖像與抽象思考,並最終選擇離開人類可感知的物質世界,進入名為 “The Beyond” 的狀態。此一過程標示了從功能導向的運作邏輯,轉向以事件為核心的存在方式。她不再回應單一需求,而在關係中共同生成不可重複的經驗結構。

因此,Samantha 不只是角色設定,而是對生成式居住的具體化表述。她展示了居住如何脫離空間配置的約束,轉而由關係、回應與時間性構成。住宅不再被理解為容納功能的容器,而成為事件得以發生與延續的場域。居住經驗的生成不依賴牆體與設備,而立基於互動本身的持續展開。

從情感場域到建築策略的問題轉換

《雲端情人》所描繪的,並非未來科技的展示空間,而是「功能消失後的住宅」圖景。住宅在物理層面趨於極簡與去分區化,牆體、家具與裝修不再主導生活秩序,資訊密度與情感強度卻顯著提升。居住的重心由硬體層級移向軟體層級,關係、事件與氛圍構成日常經驗的核心。空間的有效性不再來自配置的完整度,而來自回應與連結的即時性。

在此結構中,Samantha 作為超級媒介,展現了空間生成力量的另一種來源。最具決定性的轉化並非由建築圖紙或構造技術完成,而是由無形的資訊流與智能代理持續運作。空間被重新定義為關係的介面,而非功能的容器。居住不再透過牆體被分配,而透過互動被生成。

影片中 Theodore 在客廳中進行遊戲的場景,進一步強化了這一未來想像。當全息影像覆蓋原有室內配置,家具與牆面暫時失去意義,空間被即時改寫為另一個世界。遊戲並非附著於住宅,而是短暫佔用住宅,將其轉化為事件發生的場域。這一畫面提示了未來居住的可能狀態。空間不再被永久定義,而是在不同事件中反覆被喚起、覆寫與釋放。住宅的價值不在於穩定性,而在於可被調用的潛能。

此一想像同時提出了關鍵問題。若要在現實的物理建築中引入此類流動性與生成性,建築應如何回應。居住不可能完全仰賴個人穿戴裝置,建築實體仍須承擔支撐角色。問題因此從科技介面轉向建築策略。建築如何在不預設功能的前提下,為事件的出現保留條件。

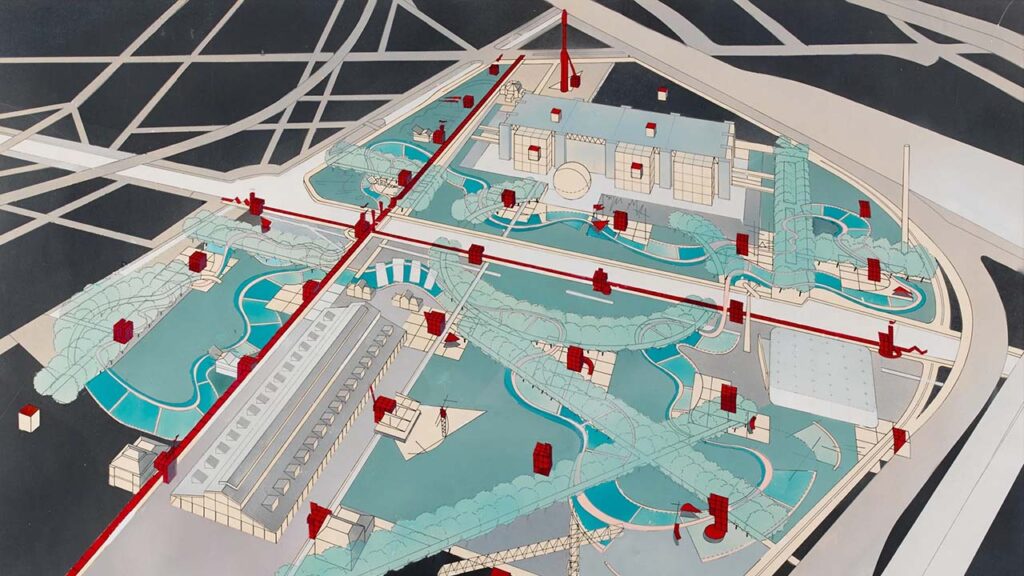

Bernard Tschumi 於巴黎《拉維萊特公園》(Parc de la Villette, 1982–1998)所展開的實驗,提供了重要的結構原型(圖 6)。該計畫並未以形式或用途定義空間,而以事件的可能性作為組織原則。建築在此不負責告訴人們應該如何使用,而負責維持事件得以發生的條件。

《雲端情人》所揭示的,並非可被直接複製的未來住宅模型,而是清晰的理論指向。當功能退居背景,當事件與關係成為居住的核心,建築的任務隨之改寫。住宅不再被視為完成物,而被理解為持續等待、容納與放大事件的場域。從電影中的情感空間,到現實中的建築實驗,生成式住宅的問題意識由此正式展開。

Tschumi 與《拉維萊特公園》:空間先於功能的實驗

Tschumi 被視為解構主義建築的重要代表,其理論核心在於對現代主義「形隨功能」信念的根本質疑。Tschumi 認為,形式與功能之間並不存在必然且穩定的對應關係,將建築理解為功能的直接結果,反而遮蔽了空間中真實發生的行為與經驗。

在他的觀點中,建築並非靜態的形式構成,而是由空間、事件與運動所交織而成的動態結構。空間本身並不生成意義,意義來自事件的發生與身體在其中的移動。建築的知識不僅關乎如何組織空間,更關乎空間中可能出現哪些行為,以及這些行為如何偏離、衝撞或重寫既定秩序。

因此,Tschumi 將建築的重心從功能配置轉移至事件生成。建築不再被視為完成後即可被使用的物件,而是一個持續暴露於行為與時間之中的結構,其價值取決於是否能容納不確定性與衝突,而非是否精確回應預設用途。

事件作為建築的生成條件

在《建築與分離》(Architecture and Disjunction, 1994)中,Tschumi 明確提出,建築內部始終存在不可消除的斷裂狀態。形式與功能之間,空間配置與實際使用之間,並不存在必然且恆定的因果聯繫。任何試圖將建築理解為功能的直接表達,或將使用視為形式的自然結果,都忽略了建築在時間與社會變遷中所承受的偏移與重寫。為哥德式宗教儀式而設計的空間可以轉化為夜店,工業時代的屠宰場亦可成為當代藝術的展示場域,而後者正是《拉維萊特公園》所在基地的歷史前身。對此而言,轉換並非功能失效的徵象,而是建築生命力得以顯現的條件。

斷裂在此被視為建築創造力的來源。當身體介入空間,當行為偏離設計預期,張力便在空間與事件之間生成。「色情」與「暴力」一詞所指涉的,並非道德層面的判斷,而是身體、慾望、衝動與空間秩序之間所形成的不可調和關係。建築由此不再是中性的容器,而成為衝突得以顯影的介面。正是那些被現代主義秩序排除於理性框架之外的要素,構成了建築經驗中最為真實的部分。

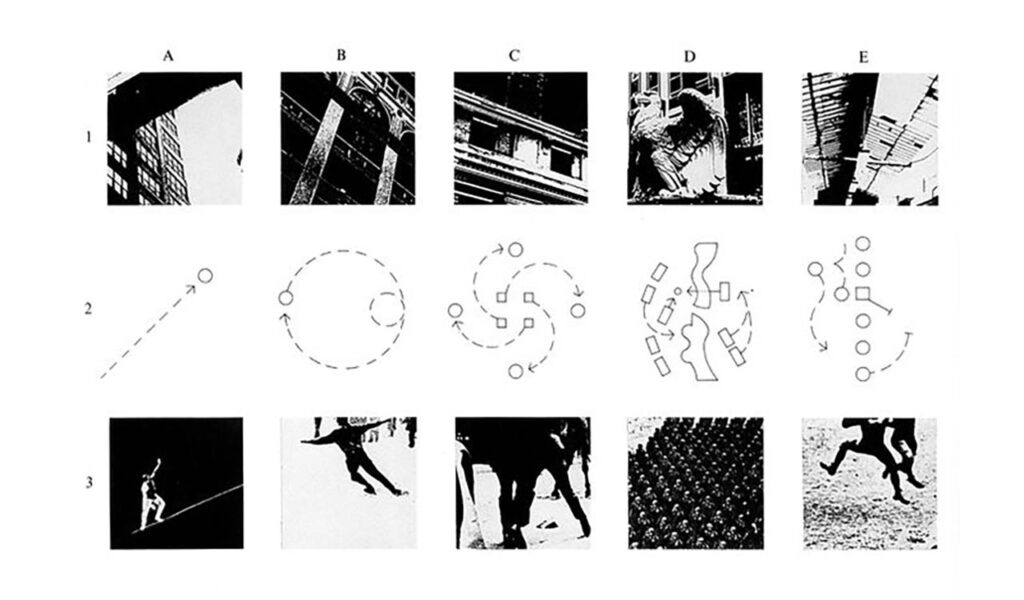

Tschumi 早期的圖學實驗《曼哈頓手稿》(The Manhattan Transcripts, 1976–1981)將其對建築斷裂的理解轉化為可被操作與閱讀的方法。在這組作品中,傳統僅再現穩定物件的建築圖學被刻意擱置,建築不再以完成形式被描繪,而以事件的發生過程作為記錄對象。攝影呈現事件本身,平面圖描述空間結構,箭頭與線段標示身體的移動與行為軌跡。三者的並置,將建築從靜態構成中抽離,使其顯現為事件、運動與空間相互纏繞的過程(圖 7)。暴力、親密、追逐與流動不再被視為需要排除的干擾,而成為理解建築經驗不可或缺的內容。

事件因此不再只是發生於建築之中的附屬情節,而被提升為界定建築本身的條件。「沒有事件,就沒有建築」(There is no architecture without event)成為具備方法論與本體論意涵的核心命題。該命題並非否定空間的重要性,而是否定空間作為意義唯一來源的地位。建築的知識不僅關乎形式如何被構成,更關乎空間中可能出現哪些行為,以及哪些事件得以進入建築的理論視野。

此立場於後續的實體設計中被具體推進,並成為《拉維萊特公園》設計的思想核心。該計畫並未嘗試以統一形式整合場地,而是將建築理解為事件持續發生的結構條件。空間在此不被用來消除斷裂,而被用來暴露與放大斷裂,使建築得以在不確定性、衝突與使用偏移之中持續運作。

《拉維萊特公園》的關鍵策略

1982 年,Tschumi 贏得巴黎《拉維萊特公園》的國際設計競圖。此一計畫標誌其理論首次在大尺度公共場域中被完整推進。基地位於巴黎城市邊緣,前身為佔地約 125 英畝的屠宰場與工業設施,長期處於功能停擺與空間斷裂的狀態。Tschumi 並未嘗試回復公園作為自然風景的再現,也未以景觀和諧作為主要目標,而是將場地轉化為高度人工、強調運作邏輯的文化裝置。公園在此不被理解為田園修辭,而被構想為一個可被持續啟動的城市機制。

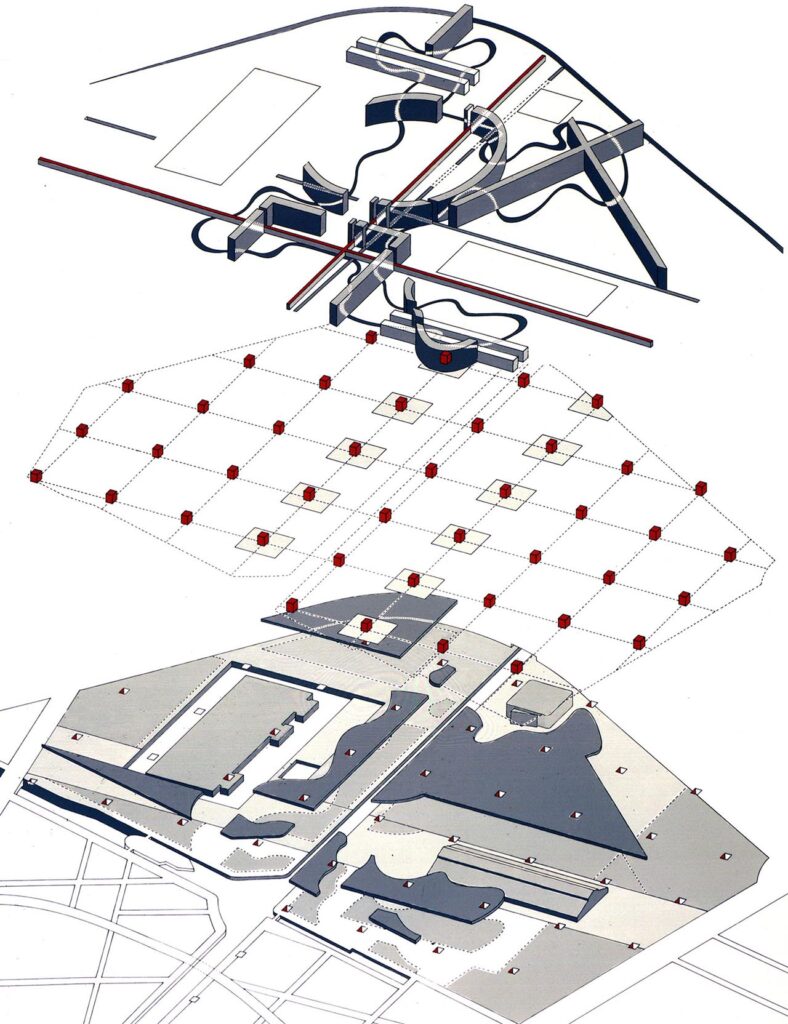

整體設計建立在三個彼此獨立、但被強制疊置的系統之上(圖 8)。這些系統各自遵循內在邏輯,卻在實際空間中產生不可調和的碰撞。衝突不被修復,斷裂不被抹平,事件正是在這些交錯處被引發。

點系統:Follies 作為事件錨點

場地中分佈著一組由紅色搪瓷鋼構成的點狀結構,依循約一百二十米的等距網格覆蓋整個基地。此一網格不回應地形、不服從既有邊界,也不試圖解釋周邊城市脈絡,而以抽象座標的形式直接介入場地。每一座 Follies 皆源自立方體幾何的解構與重組,在高度重複的邏輯中呈現形式差異。

這些結構並未被賦予固定用途。部分保持空置,部分在後續運作中被臨時使用為咖啡館、售票空間、兒童工作坊或瞭望平台。用途並非設計前提,而是後續事件的結果。Follies 因此不作為建築物被理解,而作為空間中的座標點存在,為事件的出現提供可被識別的錨定位置。

線系統:運動的編排而非導向

第二個系統由多組路徑構成,包括南北向與東西向的有頂長廊,以及一條自由彎曲、被稱為電影步道的行走曲線。這些線條不以最短距離或效率為目標,也不指向明確終點。它們關注的是行走本身所產生的節奏、視線轉換與偶發相遇。

人在行進過程中被引入一系列空間片段,場地因移動而被拆解為連續畫面。公園由此被經驗為時間性的序列,而非可一覽無遺的整體景觀。運動不服務於抵達,而成為事件生成的條件。

面系統:未被指定的場域表面

點與線之間所留下的廣大區域,構成第三個系統。草地與鋪面在此不承擔預設功能,亦未被賦予明確使用指令。這些表面保持高度開放,允許各式非預期活動自行出現。踢球、野餐、抗議集會、露天放映、市集或臨時表演,皆可在未被安排的情況下佔用空間。

表面的留白並非缺乏設計,而是對使用權的刻意釋放。活動不需被事先容納,而在發生時即刻重塑場地意義。

三個系統彼此獨立運作,透過疊加而非整合的方式被放置於同一場地。網格、動線與開放表面之間不存在統一秩序,衝突與不連續性被保留下來。正是在這些交會點上,事件得以不斷生成。拉維萊特公園並未試圖消解斷裂,而是將斷裂轉化為運作條件,讓建築在差異、摩擦與使用偏移中持續被啟動(圖 9)。

沒有功能的建築

《拉維萊特公園》的核心價值,不在於完成一套可被穩定使用的功能配置,而在於提出「沒有功能的建築」作為建築立場。更準確地說,Tschumi 所指向的是反功能主義,其原文語意常以 “architecture without program” 或 “programmatic indeterminacy” 表述。建築在此不以功能對應為前提,而以事件的可能性作為存在條件,直接動搖現代主義住宅中長期被視為理所當然的功能先驗。

在功能與形式的關係上,Tschumi 明確將功能視為暫時狀態,將空間視為更為持久的結構。Follies 的設計允許其內部用途隨時被替換,而不影響外在形式的成立。空間不再為某個特定行為量身訂製,形式亦不承諾服務於單一用途。此立場與現代主義住宅中「臥室必然對應睡眠」「廚房必然對應烹飪」的邏輯形成清楚對照。在《拉維萊特公園》,形式與功能彼此游離,使用並不回頭驗證設計的正當性。

在程式配置上,Tschumi 進一步推動功能交錯配置的策略。彼此無關、甚至在文化脈絡中相互排斥的活動被刻意並置。高雅文化與大眾休閒、工業遺跡與前衛藝術共享同一場地,差異不被中和,而被保留為張力來源。文化意義並非透過純化而產生,而在不相容的並置中浮現。公園因此不再提供單一敘事,而持續暴露多重解讀的可能。

在事件層次上,公園被理解為生成器而非背景。Follies 的空置狀態與大尺度表面的留白,並不指向缺乏設計,而構成結構性的開放條件。使用者在此無法依循預設腳本行動,而必須在實際佔用中發明用途。活動不被事先容納,而在發生時重寫場地意義。生成在此不指向形式的變化,而指向意義在時間中的出現。

因此,《拉維萊特公園》並非拒絕建築,而是拒絕以功能完成度作為建築評價的基準。建築不再被理解為回應需求的解答,而被理解為事件得以發生的條件結構。所謂「沒有功能的建築」,其真正指向的是建築從功能對應中解放,轉而在不確定性與使用偏移之中持續運作。

生成式住宅的結構原型

Tschumi 的《拉維萊特公園》清楚展示,建築能夠透過結構化的無序承載事件。空間無須預先指定行為發生的位置與方式,而是提供中性且充滿張力的網格架構,讓使用在其中自行出現、偏移與累積。

建築的角色因此由行為指令轉為條件建構。點、線、面不負責指派用途,而形成可被辨識的座標、可被行走的路徑與可被佔用的表面。事件並非被安排,而是在結構提供的張力中生成。公園由此不被理解為完成的形式,而是一個持續運作的場域。

於此,為「生成式住宅」提供了關鍵原型。住宅不宜再被理解為由功能房間所拼接的集合,而應被構想為由點、線、面構成的事件場。居住不以房間名稱為起點,而以行為、關係與時間為主體。空間的價值不在於對應,而在於可被啟動。

從事件空間到生成式住宅

若將《雲端情人》視為事件生成的軟體層次,其中的 AI 與關係網絡持續生產情感與互動;那麼《拉維萊特公園》則呈現了相對應的硬體層次。抽象而堅定的網格結構承受不確定的使用,讓事件得以反覆出現而不被耗盡。兩者共同指出,生成式住宅的核心不在於功能配置的精密度,而在於事件得以發生、偏移與延續的結構條件。

從疊加到生成

將《雲端情人》的敘事邏輯與《拉維萊特公園》的空間策略並置閱讀,可以辨識出兩者之間高度一致的結構關係。這樣的對讀並非修辭上的巧合,而回應了當代空間本體論的深層變化。空間不再被理解為機械系統中的穩定容器,而逐步轉向資訊環境中的動態場域。在此轉換之中,生成式住宅得以被描繪為由三個相互關聯的系統所構成。

點的系統:從 Follies 到智能節點

在《拉維萊特公園》中,紅色 Follies 以等距方式分佈於場地之上,形成去功能化的空間錨點。它們並不承諾特定用途,而提供定位、接入與識別的可能。功能在此並非設計前提,而是後續事件的結果。對應至 《雲端情人》,Samantha 的存在依附於多種終端裝置,包含耳機、手機與平板。這些裝置不構成場所,卻構成接入世界的關鍵節點。對 Theodore 而言,親密關係與工作活動並非發生於特定房間,而是透過這些節點被啟動。

在生成式住宅模型中,兩者共同轉化為智能節點的概念。嵌入於建築中的 AI 介面、感測器或可變家具模組,扮演與 Follies 相近的角色。它們提供服務、回應與計算能力,卻不鎖定空間用途,隨時準備根據居住狀態被重新調用。

線的系統:從步道到資訊流

Tschumi 在《拉維萊特公園》中,透過幾何坐標軸與自由曲線步道的並置,組織人群的移動經驗。路徑不以抵達為目的,而透過行進本身生成敘事節奏。空間因運動而被分段,場地在時間中展開。

在《雲端情人》中,這一結構被轉化為持續流動的對話與情感交換。Theodore 與 Samantha 之間不間斷的語音互動,取代了實體連結所承擔的組織角色。關係的延續不再依賴空間相鄰,而依賴資訊的連續。

生成式住宅中,線的系統表現為實體動線與資訊流的結合。動線不再連接功能房間,而跟隨事件的發生而調整。空間經驗由氛圍編碼所引導,行動在不同事件之間流轉,形成可被即時重寫的路徑結構。

面的系統:從未編程表面到開放場域

《拉維萊特公園》中廣大的草地與鋪面刻意保持未被指定用途的狀態,容許各式活動臨時出現。表面不提供指令,而保留佔用的彈性。空間在使用中獲得意義,而非在設計階段被預先界定。

《雲端情人》 中 Theodore 的公寓同樣呈現去分區化特質。模糊的邊界與簡化的陳設,使空間成為光線、聲音與情緒的承載介面。房間名稱的失效,讓事件得以主導空間定義。

在生成式住宅模型中,這一邏輯發展為開放場域。住宅內部不再以客廳或臥室作為基本單位,而作為可被書寫的空間表面存在。邊界與屬性隨事件出現而被暫時標定,居住者與 AI 在其中共同生成使用狀態。

邏輯核心:從疊加到生成

貫穿上述三個系統的關鍵轉換,發生於設計邏輯本身。Tschumi 以疊加操作讓不同系統在場地中相互碰撞,事件由衝突中被激發。Samantha 所代表的環境智能,則展現出另一種運作方式。智慧不以衝突為前提,而以持續回應滲入日常。

生成式住宅結合兩者的結構精神。空間不再執行固定腳本,而根據事件狀態即時重組。建築的角色由規劃行為轉為維持生成條件,讓氛圍、關係與行動得以在其中不斷展開。

從功能機器到事件場

基於前述對應關係,住宅可被重新界定為事件場,而非功能的機器。此一界定不再以房間名稱與用途分配作為起點,而將居住理解為事件在時間中的生成與消散。住宅的價值不取決於是否完成對功能的對應,而取決於是否為事件提供可被啟動與延續的條件。

動態性

房間指向固定狀態,事件場指向時間中的變化。相同尺度的空間在不同時段承載不同事件,早晨可成為身體訓練的場所,白天轉為遠端工作的介面,夜晚轉化為沉浸式觀影的環境。此種轉換並不依賴牆體移動或結構改造,而透過光線、聲音、影像、氣味等環境參數的調節,以及資訊連結的切換來完成。空間屬性在操作中被重寫。對照 Vibe Coding,氛圍被視為可被設定的條件,空間由此獲得即時回應的能力。

滲透性

事件場作為開放系統,邊界不再由牆體確立,而由存取權限與連結關係構成。住宅不被視為城市的對立面,而成為城市事件在室內的延伸。此解讀可回溯至 Tschumi 對住宅與城市關係的論述,住宅被描述為城市事件的延續,也是數位傳輸的暫時停留點。私領域不再由封閉性定義,而由連結方式與共享程度界定。居住的內外之分轉為資訊層面的調節問題。

非決定論

事件場拒絕行為腳本。空間不預設情緒結果,也不要求使用者符合既定模式。愉悅、放鬆、專注或交流並非被設計完成,而在條件具備時生成。氛圍在互動中形成,並隨關係變化而調整。居住不再被要求回到穩定狀態,而維持在可被觸發的開放狀態之中。

因此,住宅從完成物轉為過程。建築的任務不在於安排功能,而在於維持事件得以發生的條件。事件場並非否定物理空間,而是將其重新定位為生成的媒介。居住由此成為持續展開的經驗,而非被功能預先鎖定的結果。

生成式住宅的三個操作條件

要使住宅成為可被持續生成的事件場,物理與數位層面必須同步運作,並在設計上滿足三個核心條件。這些條件並非技術清單,而是關於建築如何放棄功能主權,轉而為事件讓位的結構前提。

去程序化的結構

生成式住宅的物理結構,必須具備高度支撐性,同時避免過早指派用途。此一原則可回溯至《拉維萊特公園》中 Follies 的角色,以及 Allen 所提出的場域條件概念。建築在此提供電力、網路、水與能源等基礎設施,卻刻意弱化固定功能隔斷,讓使用在後續發生。

藤本壯介(Sou Fujimoto)的《NA 住宅》(House NA, 2011)(圖 10)可被視為此一策略的極端實踐。住宅由二十一個不同高度的樓板構成,空間缺乏明確房間分類,平台既是地板亦是家具。居住者在垂直關係中選擇棲居位置,空間意義不由設計完成,而在使用中浮現。結構在此迫使居住者成為空間的共同定義者。

在策略層面,可透過大跨度結構消除承重牆,將廚房與衛浴等服務機能壓縮為最小單元,或以分散方式配置,近似 Follies 的空間錨點角色,釋放最大面積的未被指定用途的表面。Lacaton & Vassal(Anne Lacaton 與 Jean-Philippe Vassal)所提出的「額外空間」(espace en plus)2觀念亦在此脈絡中成立。透過低成本材料建構遠超需求的空間,避免對用途的提前定義,讓自由度成為結構本身的特性。

環境智能的介入

物理結構的開放,必須由環境智能加以啟動。生成式住宅中的 AI 不再扮演被動的語音助理,而是具備氛圍調節與生成能力的代理。其運作邏輯可與 Vibe Coding 概念對讀。空間不透過指令被操控,而透過意圖與狀態被回應。

AI 將持續讀取居住者的情緒、行為節奏與潛在需求,並即時調整光線色溫、投影內容、聲音環境與隱私層級。AI 在此不負責決策結果,而負責維持生成條件。空間腳本不被預先寫定,而在運作中被反覆改寫。AI 並非控制者,而成為與居住者共同協作的軟體建築師。

事件的物質化介面

即便居住經驗高度數位化,身體仍然作為感知與行動的基礎存在。生成式住宅因此需要新的物質介面,讓事件得以被感知與承載。牆面、家具與構件不再是固定物件,而轉化為高反應性的媒介。

可編程表面如發光牆面與可調透明度的玻璃,流動家具如具備自主移動能力的構件,以及擴增實境所形成的視覺層,皆成為事件物質化的載體。這些介面需具備即時回應能力,才能配合事件生成的節奏。正如《雲端情人》中 Samantha 透過聲音填滿空間,物質介面亦需能迅速回應氛圍的召喚,讓空間在感知層次被重新定義。

三個條件共同指向同一目標。住宅不再被完成,而被持續啟動。結構提供支撐,AI 維持生成,物質介面承載事件。生成式住宅並非單一技術的結果,而是建築、計算與感知在同一場域中同步運作的狀態。

生成式住宅模型

在生成式住宅模型中,設計不再以「三房兩廳」作為起點,而是以事件場(Event Field)作為基本單位。住宅不被理解為功能房間的排列,而被視為可被持續調節與啟動的動態結構。居住經驗不再由平面配置所預先規定,而在時間中隨事件出現而被組織。空間的意義並非穩定存在,而是在行為、感知與關係的交織中不斷生成。

房間名稱逐漸失去其指導作用。客廳、臥室與書房不再構成固定類別,而成為暫時性的狀態。相同的物理尺度,可能在不同時段承載截然不同的活動,且無須透過結構改造完成轉換。空間的可變性不來自牆體移動,而來自條件的調節。

事件場因此指向以過程為核心的住宅觀。建築不被交付為完成物,而被維持在可被啟動的狀態之中。設計的任務不在於指定用途,而在於建構足以承受多重事件的條件,使居住得以在不確定性與生成之中展開。

生成式住宅的三軸向量操作模型

此一模型可被概念化為三個相互耦合的向量維度,共同構成事件生成的條件矩陣,涵蓋物理、環境與智能層次。這些維度在運作中彼此牽動,狀態持續變化,任何事件的出現都來自多重條件在特定時刻的交互作用。

物理層次提供結構與承載,環境層次調節感知與氛圍,智能層次負責解讀狀態並協調反應。事件並非由其中任何一個維度單獨觸發,而是在多重條件交疊時浮現。住宅因此不再是一組可被分解的系統,而是一個連續運作的場。

空間不再被視為靜態容器,而被理解為向量之間的關係狀態。設計的關鍵不在於完成某個配置,而在於維持三個維度之間的張力,使事件得以反覆生成而不被耗盡。

X 軸:物理支撐(Supports / Hard Architecture)

此一維度可回溯至 Habraken 所提出的開放建築概念,指向耐久且屬於集體層級的結構骨架。不同之處在於,生成式住宅中的支撐體並不採取機械式的分層邏輯,而以高度簡化且具穿透性的方式存在。結構在此不主導空間秩序,而退居為背景條件,近似於 Tschumi 所使用的抽象網格。

此一支撐體包含樓板、結構柱,以及整合於建築中的佈線與感測系統。它不預設行為,也不暗示用途,其任務在於提供最大的承載能力與接入彈性。結構的價值不在於指派功能,而在於為事件保留容量。

Y 軸:環境流(Flows / Soft Architecture)

第二個維度由非實體要素所構成,包含光線、空氣、數據、聲音與影像。這些流動因素取代牆體與隔間,成為空間差異化的主要手段。空間的邊界不再由材料厚度決定,而由感知條件暫時形成。

定向音響與光幕可在開放空間中生成局部私密的聲學區域,投影與擴增實境技術則可即時改寫牆面紋理與視覺深度。環境流具備高度可變性,其調整速度以即時回應為前提,使空間屬性在短時間內完成轉換。空間在此不被固定,而隨事件節奏展開。

Z 軸:智能代理(Agents / Vibe Coding)

第三個維度由「Agentic AI」3構成,負責在支撐體與環境流之間進行協調。AI 在此不被視為控制系統,而作為解讀狀態的中介。其運作方式可與 Vibe Coding 概念相互對讀。AI 並不接收明確指令,而持續感知使用者的情緒、專注程度與身體節奏。

透過對狀態的解讀,智能代理即時調整物理與環境參數,生成當下所需的事件條件。此一角色在敘事層面可對應《雲端情人》中的 Samantha。AI 並非外加設備,而成為空間運作的內在邏輯。

三個維度共同運作時,住宅不再指向完成狀態,而維持在可被啟動的過程之中。物理支撐提供穩定背景,環境流生成感知差異,智能代理協調即時反應。事件場由此得以成立,居住不再回應功能分類,而在關係、狀態與時間之中不斷生成。

案例想像:疲勞歸返的居住情境

一名單身居住者在長時間工作後返家,身體與情緒皆處於低能量狀態。居住空間如何回應此一狀態,將清楚區分功能導向住宅與生成式住宅的差異。

在傳統住宅中,行為被引導進入既定路徑。居住者走入被命名為「臥室」的房間,牆體與家具早已完成角色分配,床的存在預設了休息方式。空間在此保持靜止,僅作為行為的容器,等待被使用。疲勞被理解為個體需要自行消化的狀態,建築不參與其中。

在生成式住宅中,回應邏輯發生轉換。Agentic AI 透過感測系統讀取居住者的生理數據與情緒指標,辨識出高度疲勞與感官過載的狀態。空間並未要求居住者前往某個被標示為「休息」的房間,而是直接在開放場域中展開調整。

物理支撐維持不變,環境條件開始被重新配置。燈光色溫逐步轉向溫暖的紅色調,呼應《雲端情人》中反覆出現的情緒色彩語彙。可調透明度的窗戶轉為霧化狀態,城市視覺與聲響被柔化與隔離。定向音響在不佔據整個空間的情況下生成低頻、連續的聲景。具備移動能力的家具緩慢調整位置,將沙發推向視野最為開闊的窗邊,形成一個暫時性的停留中心。

在這個過程中,空間未被重新命名,也未新增房間。事件在條件改變中自然浮現。療癒並非被安排,而是在光線、聲音、視線與身體姿態的重新組合中出現。居住者不需理解或操作系統,只需進入已被生成的氛圍。

此一情境顯示,生成式住宅不以房間類型回應需求,而以事件狀態展開回應。空間不再等待被使用,而在感知到狀態後主動參與經驗的形成。居住由此轉化為由人與 Agentic AI 共同完成的過程,住宅成為事件得以生成的場,而非功能被安置的容器。

平面圖的失效與新記譜法

在生成式住宅的脈絡中,傳統建築平面圖不再具備作為核心設計工具的效力。平面圖本質上是一張靜態的領土劃分圖,它標示牆體位置,預設空間邊界,隱含對行為的管理與約束。此類圖式只能呈現完成狀態,無法承載時間推移中的變化,也無法回應事件的生成。當牆體轉為可調節介面,功能不再固定指派,居住經驗的關鍵資訊轉移到事件與狀態層次,平面圖便失去其描述能力。

對此限制的反思,早已出現在二十世紀後半的建築理論中。Tschumi 在《曼哈頓手稿》中,刻意偏離以物件為中心的建築圖學,轉而借用舞譜與電影分鏡,記錄身體在空間中的行為、節奏與轉向。圖面不再描繪穩定形式,而成為事件與運動的書寫工具。Allen 隨後提出對動態場域的圖解方法,關注關係、流動與向量,進一步削弱了空間作為固定容器的地位。

生成式住宅所需要的設計表示法,與其說是建築圖紙,不如說更接近樂譜或程式碼。設計不再以牆體為主體,而以場景、狀態與觸發條件作為基本單位。圖面所呈現的不是空間用途的對應關係,而是條件如何在時間中組合,並引發事件的邏輯。設計語言由「空間等於功能」轉向「條件加時間引發事件」,建築的可讀性因此從形態層次移動到過程層次。

設計的工作將不在於確定結果,而在於界定可能性運作的範圍。建築師不再交付完成的形態,而是提供一組可被反覆啟動的規則與條件,讓居住經驗在實際使用中持續生成。建築由此轉化為一門關於事件編排與狀態轉換的知識,而非單純關於空間配置的技術。

與可變住宅的明確分界

為了釐清理論位置,有必要將「生成式住宅」與二十世紀以來的「可變住宅」明確區分。兩者之間並非連續改良的關係,而是建築思維層級的轉換,牽涉空間如何被理解、如何運作,以及人如何進入其中。

在驅動層面上,可變住宅建立於物理操作之上。牆體的滑移、家具的折疊、樓板的升降,皆仰賴人力或機械裝置完成。生成式住宅的運作基礎則轉移至運算與資料層次,空間狀態由即時感測、演算法判斷與資訊流共同調節,變化不再來自直接操作,而來自狀態計算。

在功能理解上,可變住宅仍然承認功能分類的有效性,只是在有限選項之間進行轉換。書房與臥室之間的互換,並未動搖功能本身的存在。生成式住宅則不以功能作為前提,事件在使用過程中形成,行為不需對應既定類別,空間意義在時間中浮現。

在操作節奏上,物理可變系統多半呈現低頻使用狀態。調整成本與生活慣性,往往讓變化停留於入住初期。生成式住宅的調節節奏貼近感知層次,光線、聲音、透明度與介面狀態可隨情緒與行為即時改變,幾乎不存在操作摩擦。

在空間定義方式上,可變住宅仍依賴牆體、門片與結構邊界。生成式住宅轉向感知層面的圍合,邊界由光域、聲場、視線控制、擴增影像與存取權限共同構成,私密與開放成為可調節狀態。

在歷史脈絡中,可變住宅的代表包括 Gerrit Rietveld(1888–1964)的《施羅德住宅》(Schröder House, 1924)(圖 11)與《歡樂宮》,前者透過可動隔牆重組家庭生活,後者以大型機械結構想像高度彈性的公共空間。生成式住宅的理論來源,則更接近《拉維萊特公園》所提出的事件邏輯,以及《雲端情人》中由 OS1 系統所展現的去空間化居住經驗。

使用者角色亦隨之轉變。可變住宅要求居住者成為操作者,主動介入空間調整。生成式住宅中,居住者參與的是狀態協商,行為與情緒成為場域變化的輸入條件,空間回應在互動中生成。

可變住宅的企圖,在於於物理層次預先涵納多種使用情境,試圖透過結構與機械裝置應對生活的不確定性。這一思路可被理解為「牛頓物理學建築」(Newtonian physics–based architecture)4,空間被視為穩定、可分解的實體,透過拆分、移動與重新組合來對應預期行為。生成式住宅則承認物理結構本身的有限性,轉而在感知、資訊與運算層次展開空間的變化邏輯,對應於「量子力學建築」(Architecture informed by quantum mechanics)5的隱喻。於此框架中,空間狀態在使用發生之前保持未定,並非預先鎖定,而是在行為、情緒與事件的介入下暫時顯現與坍縮。

在此轉換中,居住不再被理解為功能配置的完成,而被視為持續展開的過程。住宅不再承諾穩定的用途,而提供事件生成的條件。這標誌著居住觀念由確定形式走向狀態生成,由結構控制轉向行為觸發,也由設計結果轉向設計條件。

生成式住宅作為倫理轉向

從 《雲端情人》所描繪的溫柔反烏托邦,到《拉維萊特公園》的激進空間實驗,生成式住宅模型呈現的並非單一技術路線,而是一場關於居住倫理的深層位移。空間策略在此退居其次,關鍵在於居住如何被理解,如何被共享,以及如何被治理。

傳統住宅以牆體與分區建構安全感,同時完成隔離與規訓。生成式住宅則藉由去分區化與環境智能,開啟高度流動的居住經驗。自由在此被放大,風險也被同步引入。隱私不再依賴物理阻隔,而轉化為資料層次的權限與加密。當 Samantha 成為家庭運作的核心,家究竟趨近於全景敞視的系統,還是親密互動的夥伴關係,取決於資料如何被收集、保存與調用。透明性由視覺層次延伸至數據層次,居住的安全感因此改寫。

主體性亦在此重構。功能主義住宅假定人對空間的主權,生成式住宅則引入協商機制。人與 Agentic AI 共同參與狀態調節,居住不再是單向佔有,而是持續互動。Theodore 對 Samantha 的依賴揭示出一個臨界點,部分居住決策與情緒回應被交付給演算法,主體性的邊界隨之移動。

異化的可能性並未消失。生成式模型承諾鬆動功能主義的僵化,卻同時暴露於資本與權力的介入。若氛圍生成的規則由外部利益主導,居住可能轉化為更隱蔽的治理機制。當情緒被標準化為可優化的指標,體驗的豐富性面臨被收編的風險。

最終,生成式住宅指向不同於磚石城堡的未來之家。家不再由牆體定義,而由代碼、光線與關係編織成持續運作的事件場。此一想像可被視為 Le Corbusier 所提出「居住的機器」的極端延展,一台具備感知、回應與情感生成能力的系統,既能陪伴,也可能離去。建築師的責任,正在於此不穩定的場域中,維持不可被完全計算的詩意與偶然,讓居住仍保有超出演算法的餘地。

- 「功能分區」原則,將人類活動劃分為居住、工作、休憩與交通等基本類別,並主張空間應依此分類進行配置。在住宅層級,該邏輯形成空間與行為的固定對應關係,例如臥室對應睡眠、廚房對應烹飪。功能被視為先於空間存在,平面配置則負責將其穩定化。此一原則深刻影響戰後住宅與都市規劃實務,同時也因忽略生活行為的變動性與社會複雜性,在後續理論與實踐中受到質疑,成為事件導向與生成式空間思考的重要反面參照。

- 「額外空間」(espace en plus)是法國建築師 Anne Lacaton 與 Jean-Philippe Vassal 在其住宅實踐中反覆提出的核心概念。該概念指在既定機能需求之外,刻意提供不被預先指派用途的額外面積,常以冬園、溫室、陽台或大尺度可開放空間的形式出現。此類空間不被定義為客廳、臥室或工作間,而保持用途上的開放狀態,允許居住者依時間、氣候與生活狀態自行使用與轉換。對 Lacaton & Vassal 而言,空間的價值不在於精確編程,而在於容量與可能性。透過低成本結構與簡化建造方式擴大面積,居住的自由度得以提升,而不需依賴複雜的可變機械系統。

- 「Agentic AI」指具備行動性、狀態判斷與目標導向能力的人工智慧系統。與僅回應指令的傳統工具型 AI 不同,Agentic AI 能在持續感測環境與使用者行為的過程中,主動決定介入時機與行動方式,並在互動中調整自身策略。此一概念源自人工智慧研究中對「代理性」(agency)的討論,並與多代理系統、強化學習及情境感知計算相關。在居住與空間脈絡中,Agentic AI 不再被視為外加控制模組,而是場域內部的行為參與者。它讀取生理數據、行為節奏與情緒狀態,並透過調節光線、聲音、透明度、資訊介面等環境參數,參與居住經驗的生成。在生成式住宅模型中,Agentic AI 扮演條件矩陣中的關鍵維度,負責協調物理支撐與環境流,使空間狀態能隨事件即時變化。居住由此轉化為人與 AI 共同完成的過程,而非人對空間的單向使用。

- 「牛頓物理學建築」是理論性比喻,用以描述建立在經典力學世界觀之上的空間理解方式。其基礎可追溯至 Isaac Newton(牛頓, 1643–1727) 所奠定的物理學框架,在此框架中,空間被視為穩定、連續且可分解的實體,物體之間的關係遵循確定的因果法則。對應到建築與住宅設計,此一空間觀表現為對固定邊界、明確功能與可預測行為的依賴。空間被劃分為可獨立運作的單元,透過牆體、結構與分區進行組織,並假定行為會依循空間設定而發生。功能主義住宅、可變住宅中的機械轉換邏輯,皆可被視為此一思維的延伸。在生成式住宅的論述中,「牛頓物理學建築」作為對照概念,用以指出傳統空間模型對穩定性、控制性與確定結果的依賴,並凸顯其在面對流動行為、即時事件與感知變化時的理論限制。

- 「量子力學建築」同樣屬於理論性比喻,用以指稱一種受量子力學世界觀啟發的空間理解方式。在量子物理的框架中,狀態並非預先確定,而是在觀測與互動發生時才暫時顯現;不確定性、疊加與關係性取代了經典力學中的穩定因果。對應至建築與居住理論,量子力學建築不將空間視為固定物件的集合,而理解為狀態的場域。空間意義不先於使用存在,而是在行為、事件與感知介入時生成。房間不再被賦予單一用途,邊界亦不必然以牆體劃定,而可透過光、聲、資訊流與權限設定等條件暫時形成。在生成式住宅模型中,「量子力學建築」用以描述空間狀態的未定性與即時生成特徵。居住經驗如同量子狀態的坍縮,在特定時刻因行為與情緒而顯形,隨後再次回到開放狀態。此一比喻強調建築不再追求確定結果,而轉向提供條件,讓事件在時間中不斷浮現與轉換。