在進入建築史的敘述之前,有必要先釐清「變流」(Flux)與「生成」(Genesis)所指涉的時間觀。變流指向世界作為連續過程的狀態,事物並非以穩定本質存在,而是在轉換、調整與偏移之中維持暫時的可辨識性。生成則描述形式與意義如何在關係之中逐步浮現,而非先驗地被確立。存在在此不被理解為完成結果,而被理解為持續展開的過程,時間不再是外加於事物之上的背景,而構成事物本身的運作條件。

於此時間觀中,完成並不等同於圓滿,而只是某次暫時停頓;穩定也不指向永恆,而對應變化速率的降低。形式因此失去終極地位,轉而成為過程中的截面。生成並未否定秩序,而指出秩序必須在流動之中反覆被建立。此一立場將注意力由結果轉向條件,由物件轉向關係,由靜態存在轉向持續運作。

空間作為完成物的歷史預設與數位生成的即時性問題

建築學在其漫長的學科歷史中,長期受近乎神學式的信念所支配,即對「完成形態」(Finished Form)1的執著。建築被理解為在完成瞬間確立自身價值的構造,其意義奠基於形式的確定性與邊界的穩定性。完成被視為理論與實踐的終點,時間則被排除在建築本體之外,僅以磨損、干擾或偏離的方式被被動承認。正是在此完成導向的傳統中,變流與生成長期未能進入建築理論的核心。

自 Vitruvius(ca. 80–15 BCE)提出「堅固、實用、美觀」(firmitas, utilitas, venustas)的三位一體原則以來,建築被視為能夠對抗時間流逝與物質耗損的穩定構造。Leon Battista Alberti(1404–1472)在《建築十書》(De re aedificatoria, 1452)中,將建築界定為不可增刪的有機整體,進一步鞏固其封閉性與自足性。

進入二十世紀,Le Corbusier(1887–1965)對「精確體量」與比例秩序的推崇,則以現代技術語言延續了此一理想。建築在此框架下被理解為抵抗流變與熵增的物質操作,其本體論地位在竣工瞬間即被固定,後續時間僅被視為磨損、干擾或偏離。

於此經典的「形式與物質」(form–matter)2圖式中,建築師扮演近似造物主的角色,將先驗理念投射至被動的材料之上,最終產出一件靜態、封閉且自洽的對象。建築物完成之後,形式被視為已然成立,空間停止生成,變化被排除於理論視野之外。

進入二十一世紀第三個十年,此一前提開始鬆動。數位技術的演進,特別是從參數化設計(Parametric Design)向人工智慧生成內容與即時渲染的轉換,正在重新界定空間的存在方式。空間不再作為等待佔用的容器,而呈現為持續運作的過程;不再停留於名詞狀態,而以動詞形式展開。形式不再指向終點,而指向即時生成與回饋的中介狀態。

第四次空間轉向:從再現到生成

建築理論因此進入可被稱為「第四次空間轉向」的階段。

- 第一次轉向發生於文藝復興時期。空間在此被理解為受透視法與比例法則支配的幾何秩序,靜態和諧成為建築價值的核心。空間的意義來自可被完整掌握的視覺結構,而非使用過程。此一空間觀在 Andrea Palladio(1508–1580)的建築體系中達到高度自洽,其作品將比例、對稱與構成穩定性確立為建築理論的基準。

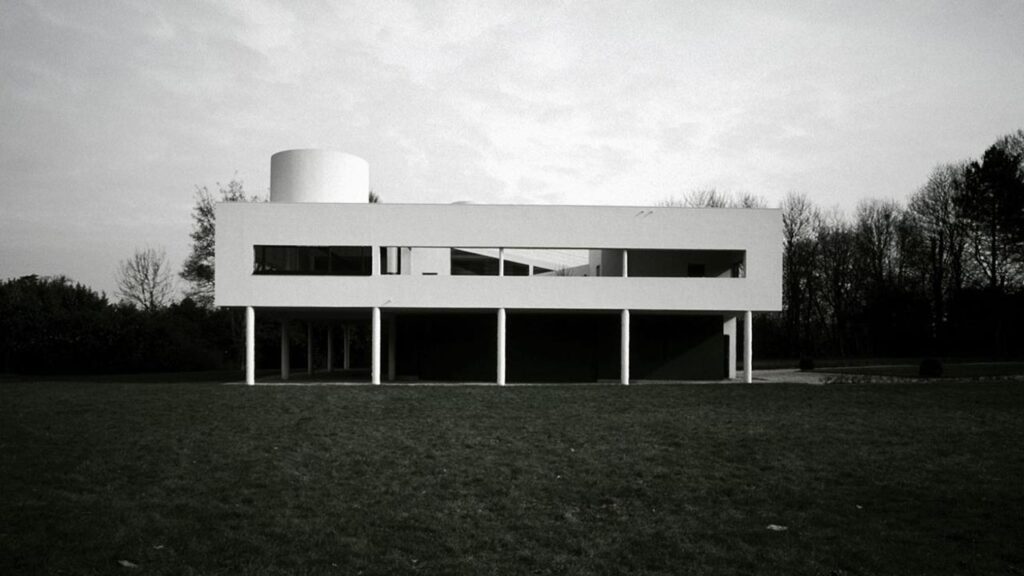

- 第二次轉向出現在現代主義脈絡之中。建築思考開始引入時間與運動,空間不再僅作為被觀看的構圖,而被理解為由身體行走所展開的感知序列。光線、路徑與節奏成為組織空間經驗的關鍵因素。Le Corbusier 的建築實踐即建立於此一前提之上,其設計將空間視為可被編排的時間經驗,而非靜止的形式總和。

- 第三次轉向則伴隨數位工具與計算思維的興起。空間被重新定義為由參數關係所構成的拓撲連續體,形式具備高度可變性,能在計算過程中不斷被調整。然而,此一階段的設計仍以產出穩定檔案與最終模型為目標,生成過程最終收斂為完成形態。Patrik Schumacher 與 Mario Carpo 的論述清楚呈現了此一轉向中對參數化、演算邏輯與形式可變性的強調。

- 第四次轉向則正在發生。空間不再被完成,而被提示;不再被建造為永恆紀念物,而以即時渲染的方式,與感知主體共同運作。Vibe Coding 與「場域介面」(Field User Interface, Field UI) 在此成為建築學的關鍵場域,空間轉化為可被持續調節的感知介面。

這是一場以「去穩定化」(destabilization)為核心的歷史轉向。建築理論自 Palladio 所代表的絕對穩定出發,空間被視為可被完成與封存的秩序體系;隨後,Bernard Tschumi 將事件引入建築思考,動搖形式作為意義承載者的中心地位;Peter Eisenman 則進一步透過文本操作與意義缺席,使建築脫離可被整合的整體敘事。沿著這條路徑,建築逐步遠離完成形態的神話,轉而面向生成、不確定性與持續延宕的狀態。

歷史進程最終與 Gilbert Simondon(1924–1989)所提出的「個體化」哲學,以及 Bernard Stiegler(1952–2020)在《技術與時間》(Technics and Time, 1994–2018)中對技術時間的分析形成理論共振。建築在此不再被理解為穩定存在的結果,而被視為在時間、技術與關係之中持續生成的結構。

於此視野中,「未完成」(Incompletion)不再被理解為缺陷,而成為數位時代空間存在的高階形態。空間作為即時運算與情感回饋交織的場域,呈現為技術與審美共同運作的共生狀態。建築不再以完成為終點,而在持續生成中獲得其當代意義。

空間作為比例秩序:Palladio 與 Alberti 的穩定形態

欲理解「完成形態」如何建立並逐步走向解體,必須回溯其理論高度最為集中的時刻,即文藝復興時期。對 Alberti 與 Palladio 而言,建築不只是回應使用需求的構築物,而被視為宇宙秩序在地表上的縮影。秩序在此被理解為先於人類存在的原理,具有絕對性與靜態性,不因時間或情境而改變。

Rudolf Wittkower(1901–1971)在《人文主義時代的建築原則》(Architectural Principles in the Age of Humanism, 1949)中指出,Palladio 的建築思想深植於畢達哥拉斯與柏拉圖(Plato, 約 427–347 BC)傳統之中。此一思想脈絡將宇宙理解為由數學比例構成的和諧整體,比例關係如 1:1、1:2、2:3、3:4 被視為秩序的可見形式 4。建築師的角色因此不在於創造新秩序,而在於透過模仿(mimesis)重現既存的宇宙結構。

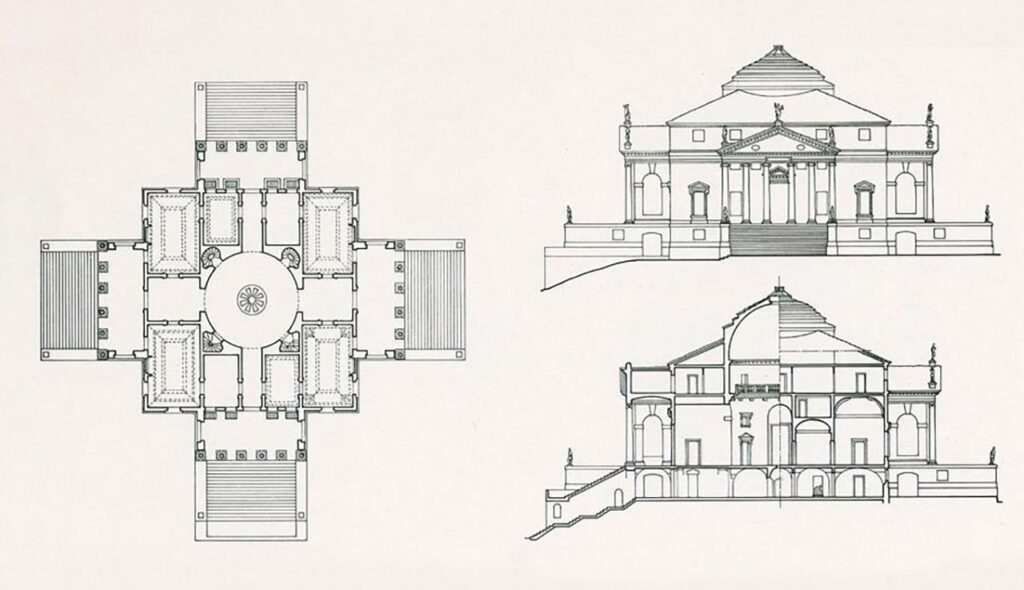

在《建築四書》(I Quattro Libri dell’Architettura, 1570)中,Palladio 以理想化的幾何平面呈現別墅設計,平面圖被抽離具體基地條件與時間因素,轉而成為比例關係的純粹展演。建築在此被確立為可被完整預設與最終完成的形式體,其價值來自結構與比例的自足一致,而非與環境、歷史或使用情境之間的動態關係。這一理論前提為後世「完成形態」觀念奠定了長久而穩固的基礎。

Wittkower 命題:作為水晶的建築

Wittkower 認為,Palladio 的別墅作品,特別是《圓廳別墅》(Villa Almerico Capra,亦稱 Villa Rotonda, 1566–1592)(圖 1),在概念上可被理解為「水晶體」(crystalline)。此一比喻指向的並非材料的透明或視覺的輕盈,而是結構層面的高度穩定性與理性秩序的完全閉合。建築在比例、幾何與對稱關係中形成自足的體系,其形式邏輯不依賴外部條件而成立。

《圓廳別墅》四面完全等值的立面設計,刻意取消了正面與背面的階序差異(圖 2)。建築不再指向特定方向,也不再回應進入路徑或觀看軸線。方向性在此被消解,空間不再引導移動,而是被預設為靜止狀態下即可被理解的對象。觀察者無需圍繞建築行走來逐步建立認知,因為任何一個立面都已包含整體的比例關係與構成法則。建築的意義不透過時間展開,而在瞬間完成。

在此意義上,運動不被視為理解空間的必要條件。身體的行走、觀看的轉換、光線的變化皆不構成建築經驗的核心要素。空間的可讀性先於經驗而存在,建築被設定為理性可完全掌握的對象。觀看在此不需要累積,理解不依賴路徑,形式本身即提供全部答案。

Wittkower 將此狀態描述為「透明性」(Intelligibility),但此一透明並非源於玻璃或物理穿透,而來自智性層面的可理解性。比例關係直接對理性敞開,幾何秩序不需要詮釋或轉譯。建築在此成為理性法則的可見化結果,觀看等同於理解,理解不經由感官的不確定性。

《圓廳別墅》的空間邏輯奠定了「完成形態」的經典模型。建築被視為在設計階段即可被完全預設的形式體,其價值來自結構的一致性與封閉性,而非與環境、使用或歷史之間的互動關係。時間在此不具生成意義,只代表對既有形式的侵蝕或偏離。《圓廳別墅》所體現的,正是文藝復興建築對穩定、靜態與永恆秩序的信念,也是後世長期將建築理解為「完成之物」的思想根基。

牆體作為絕對邊界

在 Palladio 的體系中,牆體(Wall)佔據了關鍵的本體論位置。牆體不僅承擔結構功能,更標示出「完成」的界線。透過牆體,內部與外部被嚴格區分,被服務空間與服務空間被清楚分隔,空間秩序在此獲得封閉且穩定的狀態。牆體不容滲透,也不預留模糊地帶,其任務在於確保形式的完整與比例的純粹。

在此範式下,空間被理解為一系列靜止的房間(Rooms)。每一個房間都依循精確比例構成,彷彿自足的微觀宇宙,具備可被一次性理解的完整性。空間組織呈現出高度的細胞化(cellularity),活動被假定為可被分類與安置,行為模式在設計階段即已被預先編排。主體進入其中,並非參與生成過程,而是被納入既定秩序,如同置入精密儀器的零件,其位置與角色皆已確定。

以比例、對稱與封閉性為核心的空間邏輯,建立在對穩定性的高度信任之上。變化在其中不被視為潛在條件,而被理解為對既有秩序的偏離;使用行為亦不被視為生成過程,而被限制為既定結構內的操作。牆體不僅負責空間分隔,同時中止時間的介入,讓建築維持在一個被凍結的現在之中。

因此,Palladio 的空間體系可被視為建築理論中「存在」(Being)對「生成」(Becoming)的徹底主導 5。形式在完成時即被視為最終狀態,「未完成」不存在正當位置。任何偏離幾何秩序與比例理型的變異,皆被歸入錯誤或墮落的範疇。建築在此成為抵抗變化的裝置,其理論核心建立於對穩定、封閉與可理解性的絕對信任。

空間作為感知序列:Le Corbusier 的運動與光線

現代主義的出現,為「完成形態」的理論結構打開了第一道裂縫。Le Corbusier 雖然仍高度信任幾何學的理性力量,並在多次論述中強調幾何作為人類理解世界的基本語言,但他的建築思想引入了先前體系中被壓抑的關鍵因素:時間。空間不再僅以比例與對稱獲得其正當性,而開始透過經驗的展開被理解。

在《邁向新建築》(Vers une architecture, 1923)中,Le Corbusier 提出「建築漫步」(Promenade architecturale)的概念,重新界定建築的感知方式。建築不再等待被一次性觀看,而要求透過行走、轉向、上升與停頓逐步顯現其結構。觀看在此不再等同於理解,理解必須經由時間與身體參與而生成。

於此脈絡下,建築開始接近電影式感知。空間被拆解為片段,並透過身體運動重新串聯,形成類似蒙太奇(montage)6的經驗結構。時間首次被納入建築的核心語法之中,完成形態不再僅以靜態形式成立,而需透過經驗過程不斷被確認。現代主義並未徹底放棄秩序與理性,但已動搖建築作為封閉對象的地位,為後續關於「生成」、「不確定性」與「未完成」的討論鋪設理論前提。

多米諾體系與平面的解放

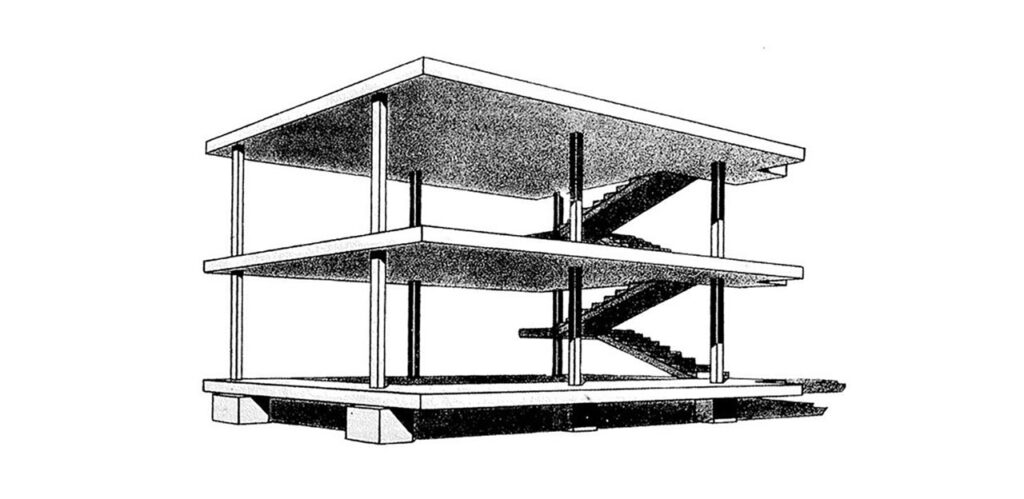

技術層面的轉變為此一理論移動提供了實質支撐。鋼筋混凝土結構的引入,特別是 Le Corbusier 提出的「多米諾」體系(Dom-ino))(圖 3),將承重責任由牆體轉移至柱列(pilotis)與水平樓板,空間結構因此獲得前所未有的鬆動。牆體不再承擔結構任務,而轉化為可被配置與調整的構成要素,「自由平面」(plan libre)由此成為可能。空間不再被牆體固定為一組穩定的房間單元,而呈現為可被重新組織的連續場域。

在「多米諾」的結構條件下,平面配置逐步脫離幾何中心的統攝邏輯。Le Corbusier 的建築平面呈現出離散與非對稱的特徵,空間關係以流動方式展開,不再服從單一軸線或中心秩序。各功能區域彼此錯置,形成可被行走與穿越的序列,空間的理解不再來自整體構圖,而來自連續經驗。

同時,水平向的延展成為感知層面的關鍵操作。「水平窗帶」(fenêtre en longueur)(圖 4)打破了傳統窗戶作為視覺畫框的定位,牆面被拉伸為連續的視野帶,內外之間形成持續而平行的關係。觀看在此不再聚焦於單一景框,而沿著建築水平面滑動,視覺經驗轉向全景式展開。此一觀看方式與電影攝影中的搖攝鏡頭(panning)形成呼應,感知不再停留於定點,而隨身體與視線的移動而生成。

透過結構、平面與視覺語法的重組,建築逐步擺脫作為靜態完成物的地位,轉向以時間、行走與連續感知為核心的經驗架構。技術在此不僅提供形式自由,更重塑了空間如何被理解與經歷的方式,為後續將「生成」與「未完成」納入建築理論奠定關鍵基礎。

坡道作為時間機器

在《薩伏依別墅》(Villa Savoye, 1928–1931)(圖 5)中,坡道(ramp)取代樓梯成為組織空間的核心構件。樓梯在本質上構成垂直層級之間的斷裂,將空間切分為彼此分離的平面;坡道則引入連續性,將高度差轉化為時間經驗。當觀察者沿著坡道緩慢上升,視點隨身體移動而持續轉換,光線、牆面與開口在行進過程中逐步顯現,空間不再一次性被把握,而在時間中層層展開(圖 6)。此一處理方式,清楚體現 Le Corbusier 對 Henri Bergson(1859–1941)所提出之「綿延」(durée)7概念的空間化理解,建築經驗被拉長為連續而不可分割的感知過程。

然而,必須保持警覺的是,Le Corbusier 的空間雖然引入時間維度,仍然維持作為完成物的本體狀態。所謂「建築漫步」並非開放的探索,而是經過精密編排的感知序列。建築師如同導演,對轉折、視角與光線進入的時機進行嚴格控制。主體確實在運動,卻沿著被預先規劃的路徑行進,行走本身成為設計的一部分,而非生成的來源。

此一空間觀亦與 Le Corbusier 的機器隱喻密切相關。在《邁向新建築》中,他將住宅描述為「居住的機器」(machine à habiter)8。機器依其定義,具有明確功能與固定結構,其運轉不等於開放生成,而是在既定框架內達成效率最大化。空間在此被理解為可被精確操控的系統,主體被動地進入並適應其節奏,而非參與其變化。

因此,現代主義建築雖然動員了身體與感知,卻未鬆動空間的權威地位。時間被納入經驗層面,但形式本身仍保持封閉與穩定。主體可以行走、觀看與感受,卻無法介入或改寫空間邏輯。建築依然作為完成且自足的容器存在,其生成性止步於設計階段,未真正轉交至使用與生活之中。

空間作為感知序列:運動、光線與事件

在 Le Corbusier 的建築思考中,視覺經驗不再以整體構圖為核心,而被拆解為沿時間展開的片段序列。建築不再假定存在可一次性掌握全部意義的觀看位置,立面與空間構成被安排為在行走過程中逐步出現的視覺事件。牆面、開口與結構元素不再對齊固定視點,而在移動中不斷重組彼此關係。觀看因此不再指向對形式的即刻理解,而成為持續推進的閱讀行為,意義在連續轉換中累積。

此一轉變讓建築脫離純粹的幾何對象。形式不再以對稱或比例的完整性自證,而必須經由身體的移動才能被理解。建築在此接近敘事結構,空間經驗具有先後順序與節奏差異。不同位置所呈現的構圖並不彼此取代,而在時間中相互補充,觀看的重心由靜態判讀轉向連續感知。

光線在此扮演關鍵角色。Le Corbusier 的空間中,光不再只是確保可見性的技術條件,而成為時間被感知與標記的媒介。隨著行走路徑的推進,光的方向、亮度與反射方式持續變化,牆面與地坪上的陰影差異構成時間流動的痕跡。空間因此獲得節奏,密度不再來自構件數量,而來自光影在不同時刻的聚散。

光線不再服務於形式的清晰呈現,而參與空間的生成過程。觀看行為不再停留於判讀比例與構成,而被牽引進入時間性的經驗之中。空間在光的推移下不斷轉換狀態,感知始終處於「未完成」的過程。

透過運動與光線的交織,空間被重新界定為事件的連續。進入、轉向、上升、停留與回望,不再只是動線安排,而各自對應不同的空間條件與感知密度。空間在此不等同於平面或體量的集合,而存在於行為與感知發生的瞬間。建築因此成為經驗的容器,而非僅供觀看的對象。

然而,此一時間化的空間仍保留強烈的設計者控制。感知序列雖然需要透過身體完成,其順序與節奏仍在設計階段被精確預設。空間允許經驗的展開,卻未向生成敞開。即便如此,Le Corbusier 已動搖了建築作為靜態完成物的地位,讓空間首次被系統性地理解為時間、感知與事件所構成的連續場域。

空間作為事件:Tschumi 的行為優先論

如果說 Le Corbusier 將建築經驗導向視線的運動,那麼 Bernard Tschumi 則把建築推向事件的發生。二十世紀七○年代,受到後結構主義思潮影響,特別是 Georges Bataille(1897–1962)對越界(transgression)與禁忌(interdit)的思考 9,以及 Roland Barthes(1915–1980)對結構穩定性的拆解 10,Tschumi 對現代主義長期奉行的「形隨功能」(Form follows function)提出正面質疑。他關注的焦點不在於形式如何對應用途,而在於空間如何容納不可預期的行為。

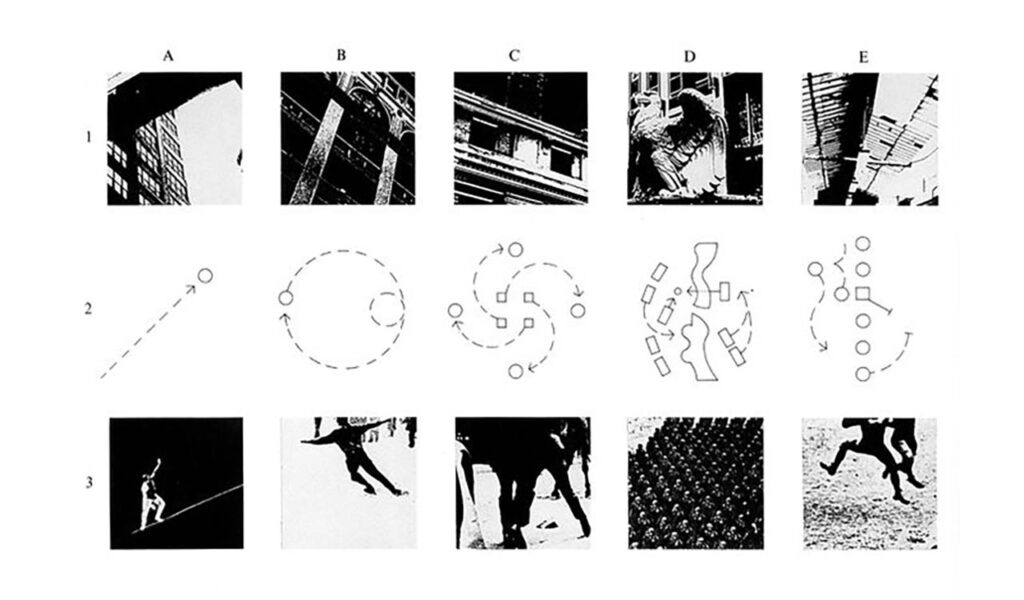

在《曼哈頓手稿》(The Manhattan Transcripts, 1978–1981/1994)中,Tschumi 明確提出建築與事件之間不存在必然的因果連結(圖 7)。平面、立面與剖面不再被視為空間本體的完整表述,而僅是行為、運動與衝突的暫時記錄。建築在此被理解為事件的框架,而非行為的說明書。空間並不規定行為,行為也不為空間背書,兩者之間維持緊張而不穩定的關係。

他那句廣為流傳的宣言「要真正理解建築,你甚至可能需要犯下一樁謀殺案」11,並非鼓吹暴力,而是強調極端事件對空間秩序的揭露作用。當行為徹底偏離預設用途,建築才暴露其真正的結構條件。牆體、走道與邊界在被闖入、被佔用、被違反的瞬間,從中性背景轉為可被感知的限制與壓力。

在 Tschumi 的理論中,建築不再追求整體和諧或形式完成度,而成為行為衝突的容器。事件帶來的不確定性迫使空間失去穩定中心,秩序在每一次使用中被暫時生成又隨即瓦解。建築因此從靜態物件轉化為行動的舞台,其意義不來自形式本身,而來自行為發生時所產生的摩擦與斷裂。

行為優先於形式

Tschumi 主張,空間在理論上永遠處於「未完成」狀態,只有在事件發生時才獲得暫時性的凝結。完成不再指向穩定的終點,而是一段短暫的狀態,隨著行為結束立即消散。空間因此不具備可被永久佔有的本體,而始終處於流變之中。

他在《曼哈頓手稿》中刻意將事件與空間的功能(Program)編排拉開距離。Program 不再被視為中性的用途清單,而被理解為對行為的制度化預設。臥室、廚房、走道等功能安排對應可預期且可重複的行動模式,代表制度對身體運作的事前編碼。事件則指向不可複製的瞬間,它不服從既定用途,也不回應形式邏輯,而在偶然、衝突與偏移之中生成。當事件發生,Program 的合理性被暫時中止,空間不再依附於用途解釋,而在偏離之中顯露其潛在張力與結構真相。

Tschumi 同時將建築理解為愛慾與暴力交織的場域。建築的暴力性源自其對身體的組織方式。牆體、門檻、樓梯與動線不僅分隔空間,也對行為施加節奏與方向,讓身體在移動、停留與轉換之間服從既定秩序。空間在此並非中立容器,而是持續對行為進行校準與約束的結構。

然而,正是在這些限制之中,愛慾開始浮現。限制並未終止行為,而誘發越界的可能。當身體試圖縮短路徑、改變速度、佔用不被允許的角落,空間便進入緊張狀態。愛慾不來自形式的美感,而來自偏離的瞬間,來自對規訓的試探與擾動。

於此意義上,建築並非因完美運作而成立,而在失序與摩擦中被啟動。當使用方式偏離功能編排,當行為與空間期待出現不對齊,潛在結構才被迫顯形。愛慾與暴力並非對立,而同時存在於空間經驗之中,構成建築得以被感知與重新理解的臨界條件。在這一視角下,建築不再以功能適配或形式完成度作為評價準則,而以事件發生的可能性作為核心尺度。空間的意義不由設計者單向確立,而在每一次佔用、衝突與偏移之中持續生成。「未完成」不被視為缺陷,而成為建築保持對現實開放的必要前提。

《拉維萊特公園》:點、線、面的疊加

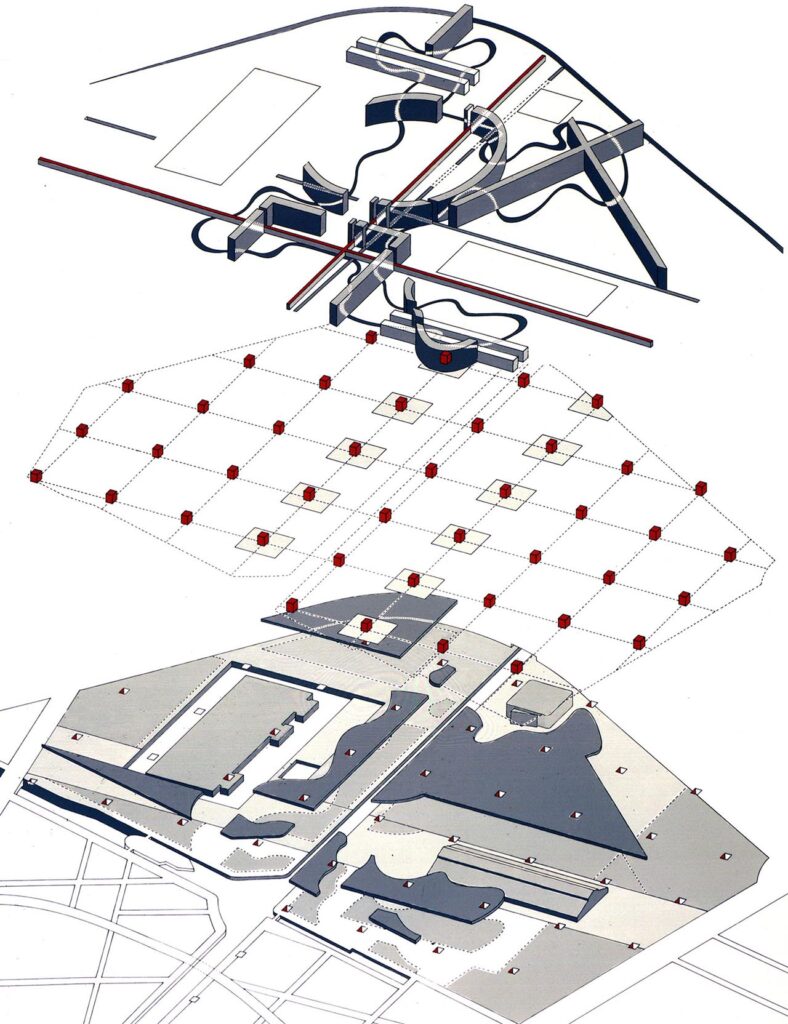

在巴黎《拉維萊特公園》(Parc de la Villette, 1987)(圖 8)的設計競圖中,Tschumi 與 Rem Koolhaas 正面交鋒。Tschumi 在此首次將其理論完整轉化為空間實踐。他並未提出一座以用途分區或景觀整合為導向的公園方案,而是將場地拆解為三個彼此獨立運作的結構層次,並讓它們在並置狀態中持續生成關係。

第一個層次是點。紅色的 Folies 作為高度辨識的鋼構網格,均質地分布於場地之中。它們不承載固定用途,也不回應周邊環境的功能需求。Folies 只保留可被佔用的結構潛能,拒絕意義的預先指定。今日可暫時轉化為酒吧、展覽空間或托育場所,明日又可被重新挪用為完全不同的社會節點。其存在方式接近語言學中「空的能指」,等待行為與情境介入後才獲得暫時意義。

第二個層次是線。動線不再被視為連結設施的輔助工具,而成為獨立運作的運動結構。行走、奔跑、穿越在此構成主要經驗,身體的節奏與方向自行編排空間閱讀方式,而不服從任何中心或景觀焦點。

第三個層次是面。鋪裝與綠地提供可停留、聚集或佔據的平面條件,卻不為任何活動設定優先性。它們作為背景存在,允許不同事件在其中暫時發生,又隨即消散。

三個層次之間不存在整合機制,也不存在指向完成狀態的總體構圖。公園被設定為持續重組的場域,意義在每一次使用中被臨時生成,而非由設計者預先封存。空間在此不構成目的,而成為事件出現的條件。

然而,《拉維萊特公園》同時也揭示了 Tschumi 理論的邊界。雖然意義保持流動,使用方式不斷偏移,物質實體本身仍維持高度穩定。紅色 Folies 作為工業化構件,其幾何、材料與構造並未參與生成過程。「未完成」停留在語義與使用層面,尚未進入存在層級的變化。空間允許事件介入,卻未讓自身成為可被即時轉化的存在。

於此節點,Tschumi 的事件建築留下了尚未被解決的核心問題。空間已被打開,意義不再封閉,但物質仍然維持靜止狀態。事件可以發生,卻無法反過來改寫構成事件的物質條件。建築允許被佔用、被誤用、被偏移,但其結構本身並不回應行為的累積,也不隨經驗而變形。

事件因而停留在空間之上,而未真正進入空間之中。行為暫時撼動意義,卻無法在建築本體上留下痕跡。事件的時間性與建築的持續性之間,依然存在難以跨越的落差。

未解的張力同時揭示了事件理論的歷史極限。當空間仍被理解為工業化製品,生成只能發生在使用與詮釋層級,而無法進入構造與運作層級。建築因而停留於完成物的範疇之內,只是意義不再單一。

也正因如此,後續理論才必須轉向更根本的問題。不僅詢問事件如何發生,更追問空間是否能夠隨事件而變化。當運算、即時回饋與感知資料開始介入建築條件,「未完成」不再只是語義層面的開放,而成為結構層面的持續狀態。事件不再只是闖入空間,而成為空間生成的內在因素。

空間中的主體位移:Eisenman 與 Derrida 的解構

Peter Eisenman 將對「完成形態」的批判推進至語言學與哲學層級。作為 Jacques Derrida(1930–2004)的長期對話者與合作者,他嘗試把解構主義引入建築思考,直指西方建築學長久以來依賴的核心假設──「在場的形而上學」(Metaphysics of Presence)12。

在 Eisenman 看來,從 Palladio 到現代主義的建築傳統,始終預設穩定的中心主體與可被指認的功能核心。建築被理解為為人而設的庇護結構,形式被視為意義的直接載體,空間被期待呈現清晰、可被即時掌握的秩序。這套邏輯在他眼中並非中性的技術選擇,而是源自對原初在場、完整意義與中心位置的文化迷戀。

Eisenman 對此提出根本性的質疑。他認為建築不必再確認主體的位置,也不需再服務於功能的穩定指認。相反,建築可以呈現缺失,讓被壓抑的、不被書寫的、無法被完整表述的結構痕跡浮現。牆體、軸線與幾何秩序不再保證意義,而成為延宕、偏移與中斷的操作場域。

於此脈絡,建築不再作為意義的容器,而作為書寫的場域。形式不再對應功能,空間也不再回應居住的直覺期待。結構被拆解為相互指涉卻無法收斂為中心的關係網絡,讓建築經驗停留於不確定與延遲之中。

Eisenman 的實踐因此將「未完成」從時間層面推向語言層面。「未完成」不再指涉施工狀態或使用彈性,而關乎意義本身的不可封閉。建築在此不追求被理解,而保留被閱讀、被誤讀、被重寫的可能性。

句法深層結構與 Chora L Works

在《Chora L Works》(1997)所記錄的 Chora L 專案中,Eisenman 與 Derrida 共同回返柏拉圖於《蒂邁歐篇》(Timaeus, c. 360 BCE)中提出的「Chōra」概念。Chōra 並非存在本身,也不等同於生成過程,而指向承載萬物卻拒絕自我呈現的空間條件。它既無形象,也不具主體性,只保留容納與轉譯的可能。對 Eisenman 而言,Chōra 提供了關鍵理論位置,用以思考建築如何在意義之前運作。

Peter Eisenman 的住宅系列《第一至第十號住宅》(House I–X, 1967–1978)不以居住的合理性為前提,而透過反功能的空間條件,持續削弱建築作為穩定使用容器的預設立場(圖 9)。柱子穿越餐桌,樓梯在行走中失去去向,牆體切斷臥室的完整性。空間配置拒絕回應日常使用的合理性,轉而暴露形式關係自身的運算邏輯。居住在此被迫暫停,結構閱讀被推向前景,建築語法不再隱藏於功能背後。

在語言層面,建築被理解為文本。牆體、軸線與結構關係如同書寫痕跡,意義在閱讀中持續延後。既然意義無法被封存,建築便不可能抵達最終詮釋。誤讀、偏移與重寫成為空間經驗的常態,理解始終停留於「未完成」狀態。

Eisenman 的貢獻,在於將建築從服務主體的角色中抽離,轉向自主的智性操作。空間在此不再回應居住需求,而呈現為演算留下的痕跡。建築在物理層面已然竣工,在概念層面卻保持凍結狀態,指向其生成邏輯而非穩定結果。它不交付意義,而暴露意義如何被構成。

從語言解構到生成操作:Eisenman 的轉向

於此之後,Eisenman 將關注重心由語言結構推向更抽象的生成操作。他不再滿足於僅在語義層面抵抗完成,而嘗試在形式生成過程中引入不可回收的偏移。建築不再只是被閱讀或被誤讀的文本,而逐步轉向接近運算與變形的操作場域。

從《加利西亞文化城》(Cidade da Cultura de Galicia, 1999–2011)(圖 10)到多個未建成專案,地形、疊合與扭轉取代語法拆解,成為主要工作方式。建築不再呈現清晰可辨的幾何秩序,而顯露為多重運算結果的暫時凝結。形式在此不對應功能,也不回應象徵,而指向生成過程中內在的張力與偏移軌跡。這一轉向可被理解為對 Derrida 解構思想的另一層回應。若早期 Eisenman 將解構理解為文本層級的延異與缺失,後期實踐則嘗試把延異推入形式生成本身,讓差異在成形之前便已嵌入建築結構。

然而,即便進入生成操作的語境,建築仍然停留在完成物的邏輯之中。生成在此被理解為設計階段的複雜化,而非空間存在狀態的持續變化。建築在圖紙、模型與數位推演中經歷多次轉換,最終仍被固定為單一實體。運算負責推導形式,而非調節空間與行為之間的關係。空間缺乏回應使用經驗的機制,事件無法反向介入構造邏輯。延異在生成過程中被展開,卻在建築完成的瞬間被凍結。

此一狀態與 Derrida 所提出的延異(différance)形成關鍵落差。語言中的延異持續運作,意義始終延後;建築中的延異則被轉譯為形式結果,停留於靜態構成。建築保留了解構的姿態,卻未真正進入時間運作層面。運算發生在建築之前,而非建築之中。

於此落差,後續的空間思考逐步浮現。當即時運算、感知回饋與情感資料開始介入空間條件,建築不再只被理解為理論的載體,而被重新思考為與行為、感知與環境同步調節的存在狀態。空間不再只是生成過程的終點,而成為持續變化的介面。

空間作為演算場:Schumacher 的參數化主義與 Carpo 的數位轉向

隨著計算機技術的介入,「未完成」不再僅停留於哲學立場或批判姿態,而逐步轉化為可被操作與實施的運算邏輯。建築不再只是在概念層面抵抗完成,而開始在生成機制本身引入可變性與非封閉性。Mario Carpo 對數位轉向的歷史分析,為理解此一轉變提供了清晰框架。

在《數位轉向的第二次》(The Second Digital Turn, 2017)中,Carpo 區分了兩個關鍵階段。第一階段對應於二十世紀末的數位設計革命。計算機被用來加速與擴展既有設計方法,參數化工具讓形式在設計階段呈現高度變異性,卻仍以產出穩定檔案與固定實體為終點。「未完成」在此主要表現為形式生成過程的複雜化,而非空間存在狀態的持續開放。

第二階段則發生於人工智慧、即時運算與資料回饋逐步成為設計條件之後。建築不再被視為一次性生成的結果,而被理解為持續被計算、被調整的狀態。形式不再由單一作者決定,也不再封存於最終圖紙,而在使用、環境與感知資料的介入下反覆被重寫。「未完成」在此不再指向缺席或否定,而成為運作前提。

Carpo 的分析指出,數位轉向並未單純帶來形式自由,而是重構了建築與時間的關係。當計算進入運作層面,建築開始脫離完成物的本體論位置,轉向持續生成的存在方式。空間不再只回應設計意圖,而同時回應資料流、感知回饋與行為變化。「未完成」不再需要被宣告,而在每一次運算中被實際執行。

於此脈絡中,建築理論由語言與形式的批判,轉向對運算條件本身的思考。「未完成」不再是對既有秩序的否定,而成為空間得以與現實同步運作的基本條件。

第一次數位轉向:樣條曲線與參數化主義的連續性

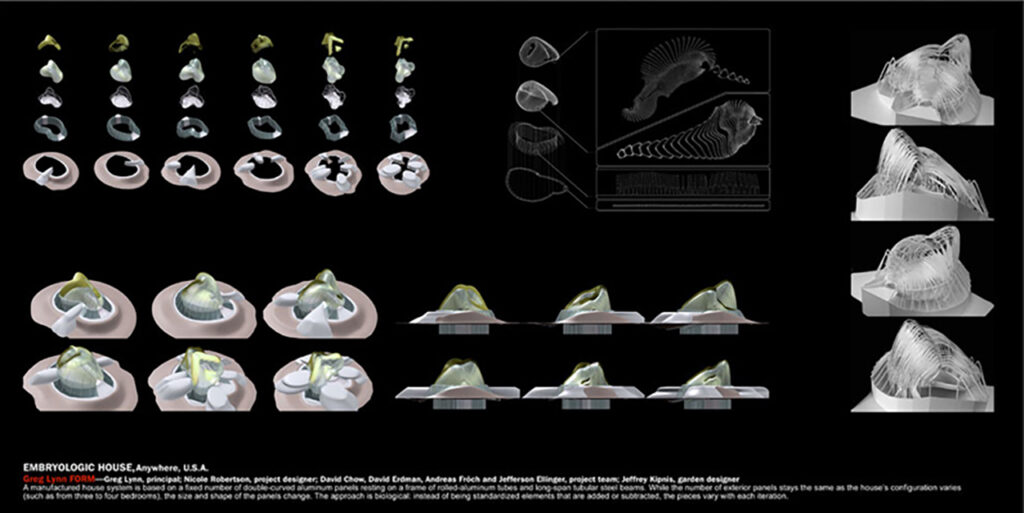

二十世紀九十年代初,隨著 Greg Lynn 與 Zaha Hadid(1950–2016)引入動畫與航太工業軟體,如 Maya 與 CATIA,建築學迎來第一次數位轉向。此一階段最鮮明的特徵,在於樣條曲線(spline curves)與 NURBS(Non-Uniform Rational B-Splines)幾何的全面主導 13(圖 11)。形式開始脫離直線與正交系統,轉向連續、可變且高度平滑的幾何語彙。

樣條曲線帶來拓撲連續性的觀念。建築形式可被拉伸、扭轉與變形,而其結構關係仍保持連續。形式不再依賴模組化拼貼,也不再建立於標準件的重複組裝之上。幾何在此被理解為可流動的狀態,而非固定單元的排列。

此一操作邏輯隨後被 Patrik Schumacher 理論化為「參數化主義」(Parametricism)。在其論述中,建築被視為由高度關聯的構件組成,所有元素透過參數彼此連動。當單一條件發生變化,例如結構跨度或環境數據,整體形態便隨之產生一致且可追溯的變異。形式不再來自構圖判斷,而由演算法推導而出。

然而,Carpo 在《數位轉向的第二次》中指出,此一階段的數位建築仍然以完成物為最終目標。樣條曲線屬於小數據技術,透過相對簡潔的數學模型,將複雜形態高度壓縮。參數化工具的主要用途,在於於多重可能中搜尋穩定解答,並將其固定為最終形式。

建築師在此脈絡中仍然追求最優結果。生成過程雖然複雜,輸出卻趨於單一。形式一旦確立,便被凍結為圖紙與模型,進而轉化為實體建築。運算在此扮演前期推導角色,而未進入空間運作層面。「未完成」依舊停留於設計過程之中,尚未成為空間存在的持續狀態。

第一次數位轉向因此呈現出結構性的矛盾。一方面,連續曲面、拓撲變形與參數關聯確實鬆動了古典建築對比例、對稱與模組的依賴。形式不再來自既定語法,而在運算過程中逐步展開。建築師不再直接描繪最終形態,而設定條件、約束與關係,讓形式在運算中浮現。此一轉變改寫了設計行為本身,也動搖了作者作為形式唯一來源的地位。

另一方面,這些生成行為仍然被嚴格限制在設計階段之內。參數模型的開放性止於圖紙輸出之前,一旦形式被選定,生成便告終止。運算不再繼續介入建築的存在狀態,空間亦不回應後續的使用、環境或感知變化。建築雖然在生成過程中呈現高度流動性,卻在完成瞬間重新回到穩定物的本體位置。

Carpo 指出,這並非技術不足,而是運算角色的歷史定位所致。早期數位工具仍被視為輔助設計的手段,而非構成空間運作的條件。樣條曲線與參數模型優化的是形式生產效率,而非時間中的調節能力。建築在此仍被理解為必須完成的對象,而非持續運行的狀態。

於此框架下,參數化主義雖然宣稱取代現代主義,卻在時間觀上延續了現代主義的核心假設。形式可以變異,但完成仍被視為必要條件。生成被允許發生,卻必須在某個節點被中止。空間的合法性來自穩定性,而非回應性。

這也解釋了為何第一次數位轉向的建築常呈現出高度複雜的外形,卻在使用層面保持相對僵硬。曲面與連續性主要作用於表皮與構造,行為與感知仍然被既定功能框架所規訓。建築的形式語言更新迅速,其存在方式卻未發生根本變化。

正是在這個層級上,第一次數位轉向揭示了自身的極限。運算已進入建築,但時間尚未進入運算。生成仍然屬於設計者的操作,而非空間本身的能力。「未完成」被允許出現,卻必須被收斂為完成物。這一未竟狀態,為後續引入大數據、即時回饋與感知層級的數位轉向留下了清晰的理論缺口。

第二次數位轉向:大數據與體素的離散性

Carpo 指出,建築學正進入他所稱的「第二次數位轉向」。隨著運算能力提升與儲存成本大幅下降,早期數位設計中對資料壓縮的依賴逐漸失效。計算不再需要透過簡化幾何來模擬複雜性,離散資料本身開始成為主要操作對象。

於此背景下,形式生成由樣條曲線轉向「體素運算」(Voxel-based computation)14。體素(Volumetric Pixel, Voxel)並非平滑連續的曲線,而是由大量離散單元構成的空間資料。建築不再透過最少控制點來描述形態,而直接處理高密度顆粒集合。空間在此不被視為連續表面,而被理解為可被逐點計算與調整的資料場。

解析度的提升同時改變了設計的尺度感。Michael Hansmeyer 的「數位石窟」(Digital Grotto, 2013)展示了演算法所生成的高度細分結構。此類形式不再依賴人類直覺或構圖能力,而來自計算過程的反覆推演。複雜度在此不被控制,而被允許充分展開,超出感知與記憶可直接掌握的範圍。

在第二次數位轉向中,空間逐漸被理解為演算場。設計行為由繪製轉向搜尋。建築師不再直接決定形態,而設定規則、約束與評估條件,讓計算在龐大的可能性空間中推導結果。形式不再被構思,而被選取。

然而,Carpo 同時指出,此一轉向仍然主要發生於設計階段。即便運算規模與複雜度大幅提升,建築在建成之後往往仍回到穩定狀態。演算負責探索形式邊界,卻未持續介入空間運作。空間在此被高度計算,卻未被持續計算。

因此,第二次數位轉向雖然徹底擴張了形式生成的範圍,卻尚未改寫建築與時間的關係。計算仍然停留在前期搜尋,而未成為空間存在的常態條件。「未完成」在此轉化為高度複雜的設計狀態,但尚未進入即時調節與感知回饋的層級。

形式已斷裂,時間尚未進入

第二次數位轉向在形式層級已然完成斷裂,卻在時間層級停留於臨界狀態。體素、過度解析度與「搜尋式生成」(search-based generation)15徹底鬆動了形態的可預期性,卻未同步改寫建築的存在方式。計算雖然遍佈生成流程,空間卻仍以完成為前提進入世界。建築在此高度複雜,卻依然靜止。

Carpo 對此保持清醒的距離。他指出,當演算法只負責探索可能性,而不參與後續運作,建築仍然屬於物件範疇。形式或許不再由人類直覺構思,卻依然被固定為一次性輸出。計算在此被視為設計工具,而非空間條件。時間仍然被切分為設計之前與使用之後,兩者之間缺乏連續關係。

這也揭示出第二次數位轉向尚未觸及的核心問題。當運算能力足以即時處理高密度資料,空間是否仍需停留於完成狀態。當感知資料可被持續讀取,建築是否仍需被定義為穩定物。若形式不再稀缺,完成是否仍具備必要性。

在此節點上,數位建築面臨方向性的分歧。其一,持續擴張生成複雜度,將搜尋推向更高解析度,讓形式愈發脫離人類尺度。其二,讓計算離開設計階段,進入空間運作層面,建築因而成為可被即時調節的狀態。前者延續物件邏輯,只是外形更加密集;後者則開始動搖建築作為完成物的本體位置。

若運算不再被中止,空間將不再以形態穩定性為核心,而轉向回應性。建築不再等待使用,而與使用同步發生。感知資料、行為模式與環境條件進入同一運作層級,空間不再被設計為結果,而以運行狀態存在。

建築因此逐漸接近介面。它不再只是承載行為的容器,而成為讀取、回饋與調節的媒介。形式不再先於經驗,而隨經驗更新。「未完成」不再對應設計缺口,而對應持續運作。

此一轉向並非延伸參數化主義,也不屬於體素美學(voxel aesthetics)的自然結果,而來自對時間與感知條件的重新定位。當計算進入當下,建築開始脫離物件,轉向場域。也正是在此基礎上,後續關於場域介面、即時生成與 Vibe Coding 的討論得以展開。

身體、關係與未完成空間:Simondon 與 Merleau-Ponty 的理論基礎

為了真正越過「完成形態」所構成的理論邊界,必須引入 Simondon 的個體化哲學,以及 Maurice Merleau-Ponty(1908–1961)的身體現象學。兩者分別從存在論與感知論層面,重新定位形式、時間與主體之間的關係,為生成性空間奠定可被思考的基礎。

在 Simondon 的哲學中,個體不再被視為既定完成的存在,而被理解為持續發生的過程。在《個體化的生成》(L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, 1958)中,他批判以形式套用物質的傳統形上學,主張存在源自前個體狀態中的張力、差異與潛能。個體化並非結果,而是暫時的穩定狀態,始終處於再次轉化的可能之中。此一觀點讓空間不再被理解為完成物,而被視為關係、能量與資訊暫時協調後的顯現。

Merleau-Ponty 則從感知層面鬆動空間的客體地位。在《知覺現象學》(Phénoménologie de la perception, 1945)中,他指出身體並非位於空間之中,而是與空間共同生成。感知不來自外在刺激的被動接收,而是在行動、姿態與方向感中逐步形成。空間在此不再先於經驗存在,而在身體與世界的交互關係中持續展開。

將 Simondon 與 Merleau-Ponty 並置,生成性空間得以擺脫形式完成的要求。空間不再需要被封存為穩定物,也不必依附於單一主體或功能指派。存在與感知同時進入變動狀態,建築開始被理解為在時間中調節自身的過程。生成不再只是設計方法,而成為空間得以存在的前提。

Simondon:個體化與前個體

Simondon 對傳統的「形式質料說」(Hylomorphism)提出根本性批判。在他看來,哲學長期將注意力集中於已完成的「個體」,卻忽略了更為關鍵的問題,也就是個體如何生成。於《個體化的生成》中,Simondon 明確指出,存在並非先有形式再被賦予質料,而是在生成之前即已處於高度張力與潛能飽和的狀態。

他以「前個體」(Pre-individual)概念描述此一狀態。前個體不是「未完成」的個體,而是尚未分化的場域,其中包含多重可能性、能量差異與結構張力。個體的出現,並非對此場域的消耗,而只是暫時的分化結果。生成並未在個體成形後終止,前個體能量仍殘留於個體之中,構成後續變化的條件。

Simondon 進一步以「轉導」(Transduction)說明個體化的運作方式。轉導不是由外部形式向內部質料的單向施加,而是結構在場域內逐步傳遞與調節的過程。結構並非預先存在,而在運作中逐步生成,從局部向整體擴散,並在不斷回饋中形成暫時穩定的構型。

此一生成過程必然導向「亞穩態」(Metastability)。對 Simondon 而言,真正具有生命力的系統從不處於絕對穩定狀態。完全穩定意味著張力消失,也意味著生成的終結。亞穩態則保留未被耗盡的潛能,系統始終處於可再次轉化的臨界位置。個體並非完成,而是可被再次觸發的暫態平衡。

若將此哲學轉譯至建築學層面,建築可被理解為 Simondon 所說的「技術對象」。於此視角下,建築不再等同於靜態的理想結晶,也不再以幾何完滿作為終極目標。相反,它更接近維持亞穩態的技術存在,持續保留與環境、行為與感知發生轉導的可能。建築不再以完成為價值核心,而以能否承載後續生成作為其存在的判準。

Merleau-Ponty:身體圖式與界面

Merleau-Ponty 徹底動搖了空間作為「幾何容器」(Geometric Container)的傳統理解。在《知覺現象學》中,他主張空間並非先驗存在的抽象結構,而是「現象場」(Phenomenal Field),是在身體與世界互動過程中被持續開展的感知關係。空間不被看作被動承載行為的背景,而是在行動可能性中被不斷生成。

此一觀點奠基於他對「身體圖式」(Body Schema)的分析。身體並非佔據空間的物體,而是感知與行動的組織中心。透過習慣,工具與環境被納入身體圖式之中,成為感知能力的延伸。Merleau-Ponty 著名的盲人手杖例證指出,手杖不再被經驗為外在物件,而被吸收為觸覺與方向感的延伸界面。空間在此不經由測量被理解,而在可達性、阻力與節奏中被體驗。

在其晚期著作《可見者與不可見者》(Le visible et l’invisible, 1964)中,Merleau-Ponty 進一步提出「肉身」(The Flesh)的概念,用以描述主體與世界之間的交織狀態。肉身並非具體肉體,而是感知得以發生的共同場域。觀看與被觀看、觸摸與被觸摸之間存在可逆關係,主體與世界在此不再分屬兩端,而在同一感知織體中彼此滲透。

在數位環境中,此一肉身概念出現新的延展。感知不再只透過皮膚與肌肉運作,而經由螢幕、感測器、回饋系統與語言介面被重新組織。界面不只是工具,而成為肉身的當代表現形式。空間在此不再固定於牆體或幾何邊界,而隨感知條件與行為狀態持續調整。

由此,空間的即時生成獲得現象學上的正當性。若空間本就作為身體感知的延伸而存在,而身體又始終處於變動之中,空間便無法被理解為完成物。唯有保持流動與未定狀態,空間才能與感知節奏維持真實的現象學連結。此一立場為後續關於即時回應、互動生成與感知導向的空間實踐奠定了哲學基礎。

個體化與感知生成:從存在到空間的連續體

將 Simondon 的個體化哲學與 Merleau-Ponty 的身體現象學並置,可以看見一條從存在生成到感知生成的連續思想軸線。Simondon 在《個體化與其物理—生物生成》中指出,哲學關注的核心不應落在完成後的個體,而應轉向個體化進行中的狀態。存在在此被理解為充滿張力與潛能的前個體場域,結構並非外加,而在轉導過程中逐步成形。穩定不再被視為理想終點,亞穩態反而成為持續生成的必要條件。

Merleau-Ponty 的空間觀念則在感知層面補足了此一生成論。在《知覺現象學》中,空間不以幾何秩序成立,而在身體行動的可行性中被展開。身體圖式將環境吸收為感知的延伸,空間在運動、阻力與方向感中被不斷重組。於《可見者與不可見者》提出的「肉身」概念,更進一步取消主體與世界的分界,感知被理解為交織狀態中的發生事件。

兩者在此形成互補關係。Simondon 提供了生成的本體論結構,Merleau-Ponty 則揭示生成如何在感知中被經驗。若個體始終處於個體化過程中,感知便不可能面對固定對象;若感知依賴身體狀態展開,空間亦無法被理解為靜止容器。空間在此同時成為技術對象與現象場,既承載能量與結構的轉導,也回應身體在當下的感知條件。

在數位與運算環境中,相關思想逐漸指向新的實踐方向。即時運算與回饋系統讓空間維持在亞穩態之中,感知輸入與環境反應形成連續的調節關係。空間不再等待完成後才進入使用,而是在使用過程中不斷生成。個體化不僅發生於形式生成階段,也滲入感知與行為層面。這一整合視角為後續關於即時生成、情感回饋與場域介面的空間理論奠定了清晰的哲學基礎。

從演算到即時生成:Vibe Coding 的建築轉向與 Stiegler 的技術時間

在個體化與身體感知被重新置於空間理論核心之後,討論自然轉向運作層級的問題。Stiegler 在《技術與時間(一):愛比米修斯的過失》(Technics and Time, 1: The Fault of Epimetheus, 1994)中指出,技術並非外在於人類的工具,而是構成時間經驗與主體生成的條件。他提出「第三持存」(Tertiary Retention)的概念,說明感知與行為總是透過技術裝置被延展、延遲與重寫。空間因此不再只是被動的容器,而是時間性被技術具體化的場域。

此一觀點在《技術與時間(三):電影的時間與問題的時間》(Technics and Time, 3: Cinematic Time and the Question of Malaise, 2001)中進一步深化。Stiegler 以電影與即時影像為例,說明技術如何重組感知節奏,改寫注意力結構,並在連續回饋中塑造行為模式。空間在此不再以完成形態存在,而以持續更新的時間結構被經驗。

於此理論脈絡,軟體開發中的新範式 Vibe Coding 進入建築理論視野。它不再將生成理解為設計階段的形式推導,而將即時回饋、狀態調節與感知迴路視為空間運作的基本條件。結合 Stiegler 對技術作為時間性結構的理解,建築首次具備在使用過程中維持亞穩態的可能性。所謂「第四次空間轉向」,正指向此轉變:空間不再等待完成,而在感知、行為與技術回路中持續被重寫。

什麼是 Vibe Coding?

「Vibe Coding」(氛圍編碼)一詞由 Andrej Karpathy 在生成式 AI 普及的脈絡中提出,用以描述軟體開發正在發生的結構性轉變 16。編程不再以精確控制語法為核心勞動,而轉向對整體行為、風格與運作方向的描述。開發者不再逐行書寫程式碼,而以自然語言向系統說明欲達成的狀態、感覺與功能傾向,將實作層級交由模型完成。程式不再從語法出發,而從意圖出發。

此一轉變重新安排了語言在開發流程中的位置。傳統編程要求人類同時處理語義與句法,既要理解問題,也要負責每一個符號是否正確。Vibe Coding 將語義與句法拆分為不同責任層級,人類專注於目標設定、偏差辨識與結果判斷,機器負責句法生成與執行細節,將自然語言轉譯為可運作的程式結構。語言成為調節系統行為的介面,而非僅用於發出指令。

人機分工在此形成新的符號結構。語義、情感與價值判斷保留在人類端,句法、邏輯展開與重複運算轉由機器處理。程式的狀態不再在編譯時確定,而在互動過程中逐步修正。錯誤不被視為失敗,而被納入調整意圖與回饋模型的循環。開發行為因而更接近對狀態的引導,而非對形式的全面控制。

Vibe Coding 並非降低技術門檻,而是重組技術勞動的結構。注意力從形式正確性移向運作結果,從封閉流程轉向持續對話。程式不再被理解為一次性完成的物件,而作為可被反覆調節的過程。「生成」、「回饋」與「未完成」狀態因此進入核心位置,成為後續空間理論與場域介面思考的重要基礎。

建築學的 Vibe Coding 時刻

將 Vibe Coding 概念平移至建築學領域,完成形態長期無法鬆動的理論困境出現了清晰的出口。問題不再只是形式如何生成,而是誰在負責生成的哪一個層級。

在傳統建築學中,無論是 Palladio 以比例與對稱編寫空間秩序,或 Eisenman 透過網格、位移與語法操作解構形式,建築師始終直接掌握空間的「句法層」。柱式、牆體、結構節點與平面配置如同原始碼,由設計者逐一書寫與固定。即便在解構或生成語境中,建築仍然以完成物的形式被輸出,空間邏輯在建成時即告封閉。

Vibe Coding 所引入的轉換,發生在操作層級而非風格層級。建築師不再直接編寫空間語法,而是轉向與可運算、可回饋的「空間操作系統」互動。設計行為從繪製線條轉為描述狀態,從構造幾何轉為設定氛圍條件。建築師輸入的不是尺寸與構件,而是意圖、感受與行為傾向。例如,要求空間呈現如雨後森林般的靜謐感,光線具有斑駁層次,聲學條件鼓勵低聲對話與停留。語言在此成為調節空間行為的介面,而非形式的替代品。

於此架構下,建築不再等待施工完成後才開始運作。結合可變光照系統、聲學場控制、動態表皮、感測器與數位投影,空間可在運作當下即時編譯輸入的氛圍指令。生成不再集中於設計前期,而滲入使用過程。空間配置隨感知資料與行為回饋持續調整,維持可回應的狀態,而非固定形態。

此一轉向重新界定了建築師的角色。設計不再是對最終形式的控制,而是對生成條件的設定與修正。建築的價值不來自穩定完成度,而來自其在時間中維持調節能力的程度。Vibe Coding 在此不只是技術隱喻,而是一個具體的方法論,讓建築在使用之中持續生成,並與主體經驗同步調整。完成形態未被否定,而被置於可被延後、可被重寫的位置之中。

Stiegler:第三持存與藥理學

Stiegler 的技術哲學為此一轉向補充了關鍵的批判視角。他將人理解為「技術的生命」,指出意識並非封閉於主體之內,而是在與外在技術物的關係中形成與延續。工具、書寫、影像與數據構成記憶的外部支架,並在他所稱的「第三持存」層級上承載集體經驗與時間結構。主體的感知、理解與欲望,正是在此一技術化記憶回路中被不斷調整與再組織。人因此不再作為時間的起點,而是作為時間經由技術分配後的生成結果。

在數位條件下,Stiegler 對技術提出了嚴峻的警告。當運算與訊息流動的節奏超越意識整合的速度,感知與判斷之間便會出現斷裂。他以「短路」(court-circuit)描述此一狀態,其後果並非單純的效率提升,而是感受力的耗竭。注意力逐漸被演算法接管,經驗被預先格式化,主體對時間與意義的參與能力隨之削弱,形成他所批判的「感知的無產階級化」(prolétarisation de la sensibilité)。在此情境中,空間、介面與環境容易轉化為消耗注意力的裝置,而非支持經驗生成的結構。

然而,Stiegler 同時強調技術的藥理雙重性。他承繼自 Plato(ca. 428–348 BCE) 以來對「藥理學」(pharmakon)的理解,指出技術既可能構成毒害,也可能成為療癒的契機。技術的關鍵從不在於是否被使用,而在於其劑量、節律與投予方式,也就是它如何被編排,如何被時間化,以及如何被納入感知與注意力的循環之中。當技術以過量、加速與即時回饋的形式運作時,感知逐步走向耗竭;反之,當其重新進入節奏、延遲與回饋差異的結構中,技術才可能轉化為感知的修復條件。正是在此一藥理學脈絡中,Vibe Coding 展現解藥的潛能。不同於以最佳化與效率為導向的自動生成,Vibe Coding 將情感強度、感知品質與使用意圖重新納入運作核心,讓空間的調節回應具體的感受狀態與注意力張力,而非僅僅服從於抽象參數與即時效能。

於此脈絡,建築不再只是可被觀看或佔用的物件,而更接近 Stiegler 所說的「時間客體」(objet temporel)。如同旋律或電影,空間的意義並非一次性呈現,而是在時間展開中逐步形成。光線、聲音、尺度與觸感在連續變化中與居住者的意識節奏產生對齊或偏移。建築因而進入與感知同步的時間性運作,不再停留於完成後的靜止狀態。Vibe Coding 在此所開啟的,並非形式層面的解放,而是讓空間重新參與人類時間經驗的可能性。

Field UI:空間作為即時生成的界面場

Vibe Coding 的物理實現形式,即是 Field UI,亦可理解為「空間即界面」。於此脈絡中,界面不再停留於螢幕邊界或操作面板,而轉化為可被進入、感知與回饋的空間條件。空間本身成為資訊的承載面,動作、位置、節奏與環境參數共同構成可運算的語彙。建築不再負責包覆功能,而是在感知層次上組織互動關係,回應身體與技術之間的即時往返。

建築由「容器」轉向「介質」,完成了關於空間角色的根本性質變。空間不再被動承接行為,而直接參與訊號生成、意義調節與經驗編排。牆體、尺度、光線、聲學與動線不再只是背景條件,而成為可被讀取與回饋的介面元素。行走、停留、轉身與視線移動轉化為可被計算的輸入,空間回應則以節奏、密度與感知層次的變化展開。建築在此不再扮演靜態框架,而進入連續運作的狀態,作為感知與技術之間的中介層,持續調整人與環境之間的關係。

此一轉向可回溯至對媒介與感知的重新理解。Marshall McLuhan(1911–1980)在《理解媒介》(Understanding Media, 1964)中指出媒介改寫感官比例,空間作為媒介時,建築便直接介入知覺結構。Merleau-Ponty 於《知覺現象學》所提出的身體感知,為空間界面奠定操作基礎,動作本身成為理解的生成場。Simondon 在《技術物的存在方式》(Du mode d’existence des objets techniques, 1958)中所描述的技術個體化,提示建築可被視為持續調節中的關係系統。Stiegler 於《技術與時間》所提出的第三持存,則說明空間如何作為外化記憶參與時間經驗的構成。Field UI 在此並非視覺奇觀,而是將上述思想推向可操作層級的實踐形式。

空間作為界面,建築進入計算、感知與語言的交會點,並成為 Vibe Coding 得以落地的物理場域。此時,運算不再隱藏於系統背後,而滲入尺度、材質與動線之中;感知不再僅由視覺主導,而由身體在空間中的位置與節奏共同生成;語言也不再專屬於文字或指令,而以行為、姿態與空間回應的連續關係被書寫。建築在此呈現為可被編寫、可被讀取、可被即時調整的場域,其存在本身即構成一種運作中的界面。

空間即界面

Hiroshi Ishii(石井裕)在「可觸媒體」(Tangible Media)研究中提出數位資訊可脫離螢幕而進入物理世界,並於《可觸媒體》(Tangible Bits, 1997)中預言圖形介面終將失去其中心地位。資訊不再被封裝於發光平面,而透過物質、空間與身體操作被理解與回應。在此構想中,數位運算並非被觀看,而是被觸發、被感知、被行動所召喚。Field UI 在此基礎上推進至更徹底的層次,將資訊從可觸物件擴展至整體環境,空間本身成為運算與感知的展開面。

於環境顯示的層次上,資訊不再集中於矩形畫面,而彌散於建築與環境條件之中。牆體的透明度變化、光線色溫的轉換、空氣流速的細微調整、聲音質感的遠近與密度,皆承載狀態、節奏與差異。資訊於此不以符號顯現,而以氛圍、傾向與連續變化被感知,感官成為讀取的入口,身體成為解析的介質。

當建築被理解為抬頭顯示器(Heads-Up Display, HUD),空間表面承擔起平視顯示的角色。牆面、地坪與天花不再只是結構或裝飾,而轉化為現實世界中的讀寫層。人在空間中的移動對應資訊的顯現與消隱,視線高度、停留時間與行走方向構成書寫現實的語法。建築在此不提供畫面,而提供持續更新的感知框架,讓現實本身成為可被編輯與回應的界面。

情感計算與控制論反饋迴路

在 Field UI 驅動的空間中,「情感計算」(Affective Computing)被引入為核心運作層級。空間不再僅回應行為結果,而直接介入情緒狀態的生成與調節。Rosalind Picard 於《情感計算》(Affective Computing, 1997)中提出,情緒並非理性系統的干擾物,而是資訊處理不可分離的構成要素。當此一觀點進入建築尺度,空間便開始具備感知、判斷與回應情緒的能力。

在感知層次上,空間透過生物感測機制持續讀取居住者的生理與表情訊號。腦電波、心率變異、呼吸節奏與臉部肌群變化,構成可被量測的情緒輪廓。情緒在此不被理解為內在心理描述,而被轉化為即時流動的資料場,成為空間運作的輸入條件。The Vibe 不再是主觀氛圍,而是可被計算的狀態分佈。

在處理層次上,AI 對情感資料進行關聯與判讀,評估空間條件與當下需求之間的偏差。焦慮、疲勞、亢奮或專注,皆被視為需要被調節的動態參數。此處的判斷不指向情緒的矯正,而關注感知負荷與環境節奏是否形成過度張力或失衡。

在生成層次上,空間同步調整其物理與數位屬性。光線亮度與色溫、聲音頻譜、材質反射率與視覺密度隨之變化。牆面顏色、環境音與空氣流動成為情緒調節的操作面,空間以連續方式回應資料分析結果,重新配置感知條件。

在回饋層次上,居住者的情緒隨空間變化而產生新的波動,並再次被感測系統讀取。情緒狀態回流為新的輸入,系統由此進入持續運轉的循環。Norbert Wiener(1894–1964)在《控制論》(Cybernetics, 1948)中所描述的回饋機制,在此被轉譯為建築層級的控制論結構。空間、情緒與運算之間形成封閉而動態的關係網絡。

在此迴路中,建築不存在完成時刻。它以近乎即時的更新頻率不斷重繪自身狀態。空間不再作為固定物件被觀看,而以運作過程被經驗。建築從名詞轉向行動,從背景轉向互動對象,進入持續對話的狀態之中。

重寫建築史的閱讀方式與第四空間轉向

作為結論的開端,建築理論不再可被理解為一連串風格更替,而是關於空間如何被定義、如何運作、如何與人產生關係的演變軸線。從「完成」到「生成」,所改變的不只是形式語彙,而是建築對時間、感知與行動的基本立場。建築逐步離開可被一次性確立的物件狀態,轉向持續被調節與回應的運作場域。

回望早期建築,空間被理解為可被穩定封存的秩序體系。Palladio 在《建築四書》中提出的比例法則,將建築奠基於幾何與和諧之上,時間在此被視為干擾而被排除。空間的價值取決於完成度,而非運作狀態。

現代主義引入感知與身體,改寫空間的生成條件。Le Corbusier 於《邁向新建築》與《模度》(Le Modulor, 1948)中,將行走、視線與尺度轉化為設計核心,空間開始以序列形式被經驗。建築仍然指向完成形態,卻已無法完全脫離時間與運動。

後現代與解構主義鬆動了形式的終局性。Tschumi 在《建築與事件》(Architecture and Disjunction, 1994)中,將建築與事件並置,空間成為行為與文本交錯的場所。Eisenman 則讓建築進入持續被閱讀與改寫的狀態,形式的穩定性讓位於語義的滑動。

數位設計進一步改變建築的存在方式。Lynn 於《可動建築》(Animate Form, 1999)提出演算與連續變形,空間被理解為條件之間的動態關係(圖 12)。形式在此呈現為暫時結果,而非最終目標,時間成為生成過程的內在維度。

生成界面的出現,將上述轉向推至當下。建築以資料、感知與回饋構成持續更新的系統,形式表現為流動的檔案與即時狀態。時間運作於遞歸回路之中,人與空間之間形成協同調節的關係。建築在此不再指向完成,而以持續生成構成自身的存在方式,結論並非終點,而是運作的起始條件。

重寫建築史

此一視角迫使我們重寫建築史。

我們不再將 Palladio 視為形式美的終極,而將其理解為「低頻寬互動時代」的極致解決方案。在資訊稀缺、回饋緩慢、變量有限的歷史條件下,絕對的幾何秩序承擔了錨定意義的功能。比例、對稱與模矩提供高度可預期的閱讀框架,讓空間在缺乏即時回應的情境中維持理解的穩定度。Palladio 的建築不追求行為的即時調節,而以結構確定性換取長時段的可讀性,其價值來自秩序本身的耐久性。

我們也不再將 Le Corbusier 視為功能主義者,而採取「用戶體驗設計師」(UX Designer)的比喻來重新定位其實踐。此一比喻指向他對時間、路徑與感知流程的精密編排,而非對功能分區的簡化理解。建築在此以物理路徑書寫時間,讓使用者的移動成為被設計的流程,空間不再僅被觀看,而被逐步經歷。透過此一視角,Le Corbusier 的工作顯現為早期對體驗節奏的編程嘗試,為後續以互動與回饋為核心的空間觀奠定關鍵前提。

此一重寫並非為了替建築史增加新人物,而是徹底改變其書寫邏輯。建築史不再被理解為風格、形式或技術的線性演進,而被視為不同交互條件下對「如何穩定意義、如何分配時間、如何組織感知」的連續回應。歷史在此不以作品完成的瞬間為節點,而以空間如何運作為評價核心。

在這個框架中,每一個時代的建築都回應了其可用的資訊密度與回饋能力。當回饋稀少、變量受限,建築透過幾何、比例與對稱建立高可預期性的閱讀模式。當身體移動成為主要互動媒介,空間開始編排路徑與節奏,將時間納入設計。隨著資訊流動加速,建築逐步承認不確定、延宕與多重解讀,空間不再保證理解,而容納差異。

重寫之下,建築史呈現為互動頻寬不斷提升的過程。空間從低頻回應的穩定結構,轉向中頻的感知引導,再進入高頻的即時調節。形式不再是歷史的主角,而是互動條件下的暫時結果。時間不再被視為外在背景,而成為建築運作的內在維度。

以互動為核心的歷史觀也重新定位了人與空間的關係。使用者不再只是觀看者或服從者,而成為參與運作的要素。行為、停留、情緒與節奏共同參與空間的生成。建築史在此不再描述完成物件的演替,而描述空間如何逐步成為介面,如何從承載行為轉向參與關係,如何從穩定意義轉向持續調節。這種重寫不只是補充新章節,而是改變整部歷史的讀法。

第四次空間轉向的倫理意涵

「第四次空間轉向」不僅涉及形式與感知的更新,更指向建築倫理的根本轉換。當空間成為即時生成的界面,建築的價值不再由完成度衡量,而由其運作方式所決定。設計的重心不再落在交付完美物體,而在於建立可被信任、可被調節、可被共生的運算條件。建築師的角色因此發生轉換,責任從造型判斷轉向演算法選擇,從結果導向轉向過程治理。

在此語境中,建築師更接近園丁而非造物者。設計行為不再追求全知視角,而關注邊界條件的設定。Vibe 的範圍、回饋的節奏、介入的強度構成空間得以成長的土壤。空間與使用者之間形成相互調節的關係,行為與情緒成為生成的養分。建築不再主導經驗,而維持其可生長性,確保變化不至於崩解。

此一轉向同時召喚對數據權力的警覺。Stiegler 在《關於新批判政治經濟學》(Pour une nouvelle critique de l’économie politique, 2009)中指出,技術若被抽離人類生成的脈絡,將導致感知與欲望的無產階級化。Field UI 空間若完全由商業指標與預測模型驅動,將把即時生成轉化為隱形監控。倫理的核心在於確保空間由使用者的 Vibe 所驅動,而非被外部優化目標所殖民。資料在此不作為控制工具,而作為促進個體化的支持結構。

當空間不再以完成形態作為理論前提,建築重新回到生命的節律之中。「變流」構成其基本狀態,「生成」成為其存在方式,「未完成」則成為其倫理承諾。建築不再被理解為凝固於時間之外的物件,而作為與人共同呼吸的介面場域。這並非建築的終結,而是其重生。空間在此不再只是石頭與結構,而轉化為可感知、可回應、可受傷也可修復的肉身。

附錄:Palimpsest Pavilion Vibe Coding 實作示範

為了具體說明「第四次空間轉向」如何將建築設計從形式描繪轉向氛圍編碼,本附錄提出以 Vibe Coding 為核心的模擬工作流程,作為理論在技術層面的具體化實驗。此一工作流程不以完成形態為目標,而以生成條件與即時調節為設計重心,藉由自然語言提示與 AI 協作,使空間在運行中持續被重寫。

本專案名為 Palimpsest Pavilion(重寫館)。「Palimpsest」原指中世紀羊皮紙上被刮除舊文本後再行書寫的書寫媒材,前文本並未完全消失,而以痕跡形式滲留於新文本之下。此概念後被引入建築史與城市理論,用以描述空間作為多重時間層疊與反覆改寫的結構,而非單一完成形態。在此理解中,空間不承載封存的歷史,而呈現歷史如何在使用、修補與轉譯之中持續運作。

於建築脈絡中,Palimpsest 指向空間不斷被使用、佔據、修補與重新詮釋的過程。歷史不再以線性順序累積,而以重疊、干擾與延宕的方式存在。既有結構與新介入彼此滲透,空間因此始終處於可被再次轉化的狀態。此一觀點否定將建築理解為完成物的立場,轉而將其視為可被反覆覆寫的操作場,時間、記憶與行為遂成為空間構成的內在條件。

「Pavilion」的選擇同樣具有明確立場。其意涵並非指向永久性建築的權威形式,而指向暫時性、實驗性與可變性結構。透過 Pavilion 的定位,建築不再承諾永恆,而保留生成與調整的餘地。Palimpsest Pavilion 因此被界定為介於存在與生成之間的空間狀態,其價值不來自穩定形態,而來自允許行為、感知與記憶在使用過程中不斷疊加與改寫。

在理論層面上,此專案回應 Simondon 關於個體化的思想,將建築理解為處於亞穩態中的生成結構,而非既定完成的對象。同時,也對應 Stiegler 在《技術與時間》中對時間外化與回饋回路的論述,使空間不再只是承載記憶的容器,而成為記憶得以被再次觸發與重組的操作界面。

在技術層面上,Palimpsest Pavilion 採用 WebGL 與原生 JavaScript 的 Three.js 作為即時 3D 運算與視覺呈現的基礎,並結合 AI 生成的行為邏輯,使空間狀態可在運行過程中被調整。刻意選擇不依賴高階框架,凸顯設計直接作用於底層數學關係、狀態轉換與回饋機制的立場。設計輸出不再指向單一完成模型,而呈現為可被提示驅動、可回應使用者狀態的運作系統。

Palimpsest Pavilion 並非展示某種未來形式,而作為可被運行的理論原型,說明當建築不再以完成形態為前提時,空間如何在使用之中持續生成,並成為氛圍編碼得以落地的具體場域。

Prompt 作為生成條件

在 Palimpsest Pavilion 的工作流程中,自然語言提示並非用來描述最終形態,而用來設定空間生成的條件邊界。Prompt 的功能不在於指定物件外觀,而在於調節空間如何回應注意力、行為與時間。語言在此不充當指令,而成為觸發生成的參數集合。

輸入的 Prompt 並非單一指令,而由五個層次構成,分別介入感知、行為、時間、記憶與生成邏輯,共同界定空間如何運作。

- 第一層指向感知狀態,描述空間應回應的氛圍傾向,例如集中、遲滯、游移或斷裂。此層不對應具體幾何,而作用於權重分佈、對比關係與變化速率,決定空間被感知的整體基調。

- 第二層指向行為關係,描述使用者與空間之間的互動方式,例如靠近、停留、反覆返回或快速穿越。此層被轉譯為事件觸發條件與回饋節奏,使行為成為影響空間狀態的有效變量。

- 第三層指向時間結構,描述變化如何在時間中展開,包括即時性、延宕、持續或中斷。空間回應不在單一瞬間完成,而以跨時間段的累積方式運作,使變化需要被經歷,而非即刻確認。

- 第四層指向記憶與殘留,描述行為痕跡如何被保存、衰退或覆寫。此層決定空間是否記得過去的使用,以及記憶以何種強度滲入當前狀態,使空間呈現出可被重寫卻不被清除的特性。

- 第五層則指向生成邏輯本身,界定空間在不確定條件下如何維持運作,包括穩定門檻、亞穩態區間與回饋限制。此層不描述任何具體經驗,而設定生成得以持續發生的邊界,使空間不收斂為完成形態,而停留於可再次轉化的狀態。

AI 在此扮演的角色並非生成造型,而是將語言轉換為可執行的狀態邏輯。Prompt 經解析後,被映射為一組影響場域運算的參數,包括噪聲頻率、插值速率、記憶衰減係數與回饋延遲時間。這些參數並不直接對應可見形式,而調節空間如何在運行中改變自身。

在 Three.js 的實作層級中,Prompt 所影響的不是單一物件,而是整個場景的更新規則。頂點位移、材質透明度、光場強度與攝影機行為被納入同一運算循環,使空間狀態在每一幀中被重新計算。Prompt 不生成結果,而改變每一幀如何生成結果。

此一機制使設計行為從「描繪」轉向「調校」。建築師不再面對完成形態,而持續調整語言與回饋之間的關係。Prompt 在此並非一次性輸入,而可被反覆修改、疊加與撤回,使空間呈現出典型的 palimpsest 狀態。每一次提示都不會抹除前一狀態,而留下殘留影響,參與後續生成。

在 Palimpsest Pavilion 中,Prompt 的地位因此等同於建築中的規範與比例系統,只是其作用對象不再是靜態形體,而是即時運作的空間場。語言成為生成條件的一部分,設計轉化為對回饋關係的書寫,空間在使用過程中持續被重寫,而非被完成。

Prompt 示範:語言作為生成條件

Prompt 01|低對比・延遲回應・殘留衰退

我不希望空間立即回應我。

每一次停留都要留下殘影,像輻射一樣慢慢滲透。

離開之後,它們不該消失,只是變得更難察覺。

讓時間堆積,而不是流走。

Prompt 02|重返強化・路徑生成

我希望空間能記得我來過。

當我反覆返回同一個地方,它應該開始回應這種重複。

路徑要逐漸變得明確,其餘區域則慢慢退到背景。

我走過的次數,應該改變空間本身。

Prompt 03|延遲確認・亞穩態

我不希望任何變化立刻成立。

空間必須在多個時間段之後,才承認某件事真的發生過。

短暫的干擾應該被吸收,只有持續的行為才能留下痕跡。

我要空間保持在尚未確定的狀態。

Prompt 04|無中心・可覆寫漂移

我不想被引導到任何中心。

我進入的地方不該成為焦點,也不該形成邊界。

空間要隨時可以被覆寫,方向不必穩定。

每一次進入,都像重新落筆。

Prompt 05|固態空氣・病態琥珀・巨人墳場

我要外面的世界看起來連空氣都是固態的。

把它做成單色的橙色調,深沉、病態的琥珀色。

能見度要接近零。

我要安靜,但要有沈重感。

就像一座巨人的墳場。

YAML preset

schema: "palimpsest-pavilion/v1"

engine:

renderer: "webgl"

runtime: "threejs"

update_loop: "rAF"

target_fps: 60

presets:

- id: "P01_lowlow_contrast_afterimage"

title: "低對比・延遲回應・殘留衰退"

prompt_zh: >

我不希望空間立即回應我。

每一次停留都要留下殘影,像輻射一樣慢慢滲透。

離開之後,它們不該消失,只是變得更難察覺。

讓時間堆積,而不是流走。

mapping:

time:

response_latency_ms: 220

smoothing_tau_ms: 1200

memory:

trace_enabled: true

decay_tau_s: 38.0

floor: 0.12

accumulation_gain: 0.35

field:

deformation:

vertex_displacement: 0.18

displacement_smoothing: 0.85

visuals:

contrast: 0.75

light:

intensity: 0.65

temperature_k: 4300

fog:

enabled: true

density: 0.020

- id: "P02_revisit_path_strengthening"

title: "重返強化・路徑生成"

prompt_zh: >

我希望空間能記得我來過。

當我反覆返回同一個地方,它應該開始回應這種重複。

路徑要逐漸變得明確,其餘區域則慢慢退到背景。

我走過的次數,應該改變空間本身。

mapping:

memory:

heatmap_enabled: true

revisit_gain: 0.9

field:

density:

base: 0.40

gain_from_revisit: 0.85

behavior:

path:

reinforce_rate: 0.22

fade_rate: 0.06

visuals:

light:

intensity: 0.72

temperature_k: 4800

fog:

enabled: true

density: 0.030

- id: "P03_delayed_confirmation_metastable"

title: "延遲確認・亞穩態"

prompt_zh: >

我不希望任何變化立刻成立。

空間必須在多個時間段之後,才承認某件事真的發生過。

短暫的干擾應該被吸收,只有持續的行為才能留下痕跡。

我要空間保持在尚未確定的狀態。

mapping:

time:

response_latency_ms: 420

smoothing_tau_ms: 1600

metastability:

enabled: true

confirmation:

frames_required: 90

hysteresis: 0.18

settle_rate: 0.07

perturb_rate: 0.12

field:

deformation:

vertex_displacement: 0.10

displacement_smoothing: 0.92

visuals:

light:

intensity: 0.60

temperature_k: 5200

fog:

enabled: true

density: 0.018

- id: "P04_centerless_overwritable_drift"

title: "無中心・可覆寫漂移"

prompt_zh: >

我不想被引導到任何中心。

我進入的地方不該成為焦點,也不該形成邊界。

空間要隨時可以被覆寫,方向不必穩定。

每一次進入,都像重新落筆。

mapping:

field:

topology:

center_bias: 0.0

boundary_falloff: 0.05

drift:

enabled: true

drift_speed: 0.18

direction_jitter: 0.42

deformation:

vertex_displacement: 0.22

displacement_smoothing: 0.80

memory:

overwrite_mode: "layered"

max_layers: 6

layer_mix: 0.62

erase_tau_s: 14.0

visuals:

light:

intensity: 0.78

temperature_k: 5000

fog:

enabled: true

density: 0.022

- id: "P05_solid_air_amber_radiation"

title: "固態空氣・病態琥珀・巨人墳場"

prompt_zh: >

我要外面的世界看起來連空氣都是固態的。

把它做成單色的橙色調,深沉、病態的琥珀色。

能見度要接近零。

我要安靜,但要有沈重感。

就像一座巨人的墳場。

prompt_style:

tone: "oppressive, silent, irradiated"

mapping:

atmosphere:

density: 0.88

compressive_feel: 0.92

visuals:

color_grading:

palette: "monochrome_amber"

hue_deg: 38

saturation: 0.55

luminance: 0.32

contrast: 0.62

light:

intensity: 0.38

temperature_k: 4100

fog:

enabled: true

density: 0.065

field:

deformation:

vertex_displacement: 0.14

displacement_smoothing: 0.93

stiffness: 0.85

noise:

type: "low_frequency_fbm"

frequency: 0.18

amplitude: 0.22

time:

response_latency_ms: 480

smoothing_tau_ms: 1800

memory:

trace_enabled: true

decay_tau_s: 90.0

floor: 0.25

accumulation_gain: 0.18

sound:

enabled: true

profile: "subsonic_pressure"

volume: 0.12

dynamic_range: 0.05

- 完成形態(Finished Form)指建築或物件在設計與建造結束時所被認定的最終狀態。於此觀念中,形式被視為穩定、封閉且不可再調整的存在,設計的價值於竣工瞬間被固定。時間僅被理解為後續磨損、老化或偏離理想狀態的來源,而非生成的一部分。此一概念深植於古典形質論與現代建築對完成度的崇尚,並在功能主義與形式主義脈絡中被進一步強化。

- 形式與物質(form–matter)圖式源自 Aristotle(亞里斯多德, 384–322 BC)的形質論(hylomorphism),將存在理解為「形式」(form, eidos)與「物質」(matter, hylē)的結合。形式被視為決定事物本質與秩序的原理,物質則被理解為被動承載形式的基底。於此框架,生成被理解為形式加諸於物質的過程,完成形態成為存在的判準。此一思維模式深刻影響西方建築理論,使設計傾向於先確立形式,再以材料實現之,並將時間與變化視為次要因素。

- 去穩定化(destabilization)概念指涉對既有穩定結構、固定形式與封閉系統的持續鬆動過程。去穩定化並非導向混亂,而描述秩序如何失去其終局性,轉而維持於可調節、可重組的狀態。在理論層面上,此一觀點可連結至 Simondon 關於「亞穩態」(Metastability)與「個體化」哲學理論,以及後續對生成、關係與過程的關注。於建築脈絡中,去穩定化表示空間不再以完成形態為存在依據,而以持續運作與回饋能力構成其價值,歷史因此呈現為穩定性逐步被拆解並重新配置的展開過程。

- 數學比例與宇宙秩序的思想脈絡可追溯至畢達哥拉斯傳統(Pythagorean tradition)與柏拉圖宇宙論(Platonic cosmology),將宇宙理解為可被數學比例所描述的和諧整體。比例關係如 1:1、1:2、2:3、3:4 不僅被視為視覺與聽覺上的和諧基礎,也被理解為自然秩序的可見表徵。此觀點在文藝復興時期透過建築理論獲得具體化,比例成為連結人、建築與宇宙的中介,使空間秩序被賦予近乎形上學的必然性。

- 此一說法可回溯至西方形上學對存在穩定性的長期偏重。自 Parmenides of Elea(巴門尼德, 515–450 BC)以來,「存在」被理解為恆常、不變且可被理性把握的狀態,而「生成」則被視為不穩定、暫時或次要的過程。此一對立在 Plato(柏拉圖, 約 427–347 BC)與 Aristotle 思想中獲得不同形式的延續,並透過形質論與比例秩序進入建築理論。於 Palladio 的空間體系中,比例與幾何形式先於使用與時間被確立,空間價值在完成形態中被固定,生成僅被容許作為通往既定形式的過程。建築因此成為存在的體現,而非生成的場域。

- 蒙太奇(montage)原為電影理論中的核心概念,指透過鏡頭之間的剪接與並置,生成不來自單一畫面本身、而是在連續關係中浮現的意義。其經驗結構並非建立於單一穩定視角,而依賴時間性的跳接、節奏變化與感知差異。觀者的理解在片段之間被主動組織,而非被完整呈現。當此結構被引入空間與建築語境,經驗不再來自單一整體形式,而來自行走、轉折與視線切換所形成的連續片段。空間在此以時間序列被感知,意義於移動過程中被組合,形成以過程而非完成形態為核心的經驗模式。

- Bergson 在其哲學中提出「綿延」(durée)概念,用以描述時間作為不可分割、連續流動的質性經驗,而非可被量化與切割的均質單位。在此觀點中,時間並非由一連串瞬間所構成,而是持續滲透、相互滲混的狀態。當「綿延」被轉譯至空間層次,空間不再被理解為靜態配置,而成為承載時間流動的感知場域。空間經驗由身體移動、節奏變化與記憶累積所構成,形式在行走與停留中逐步展開。此一理解突破將時間視為外加變量的傳統建築觀,使空間本身成為時間經驗得以展現的媒介。

- Le Corbusier 在《邁向新建築》中提出「居住的機器」(machine à habiter)一語,用以強調住宅應被理解為回應現代生活條件的理性系統。此概念並非將居住簡化為冷漠的技術裝置,而是主張建築需如機器般精確地組織光線、空氣、動線與尺度,以支撐身體的日常運作與時間節奏。住宅在此被視為感知與行為的調節裝置,形式服務於使用過程的效率與連續性。此一論述奠定了以路徑、序列與身體經驗為核心的現代空間觀,並為後續將建築理解為運作系統而非靜態物件提供理論基礎。

- Bataille 將「禁忌」(interdit)視為維繫社會秩序與主體邊界的必要結構,而「越界」(transgression)則不是對禁忌的否定,而是其不可分離的對應動作。在其思想中,禁忌劃定可被承認的行為與意義範圍,越界則透過暫時性的破壞,使被壓抑的力量得以顯現。越界並不摧毀秩序,而揭示秩序的生成條件與脆弱性。當此一觀點被引入空間與建築語境,越界指向對既定功能、尺度與使用規範的偏移與擾動,空間經驗因此在秩序與失序之間展開,成為感知與意義重新配置的場所。

- Barthes 透過符號學與文本理論,持續削弱結構作為穩定意義承載體的地位。在其論述中,結構不再被理解為封閉、自足且可被完整掌握的系統,而是一組可被閱讀、被重寫的關係網絡。意義並非由深層結構所保證,而在閱讀行為中不斷滑動與延宕。此一立場在《作者之死》(La mort de l’auteur, 1967)與《文本的樂趣》(Le plaisir du texte, 1973)中獲得明確表述,結構的權威被轉移至閱讀與詮釋的過程。當此一觀點被引入空間與建築語境,建築不再被視為穩定秩序的體現,而成為可被多重經驗與使用方式持續重新定義的開放文本。

- 原文是:「“To really appreciate architecture, you may even need to commit a murder.”」。此語出自 Bernard Tschumi 對建築與事件關係的激進論述,常被引用以說明其核心立場。語句並非字面主張暴力行為,而是以極端修辭揭示建築無法脫離行為、衝突與偶發事件而被理解。在 Tschumi 的理論中,建築意義不內在於形式本身,而在空間與行動發生碰撞時才得以顯現。謀殺作為社會中最具越界性與震撼力的事件,被用來指認建築秩序在極端行為面前的失效與暴露。此一說法目的在於動搖將建築視為中性、穩定物件的觀看方式,轉而強調空間作為事件場域的本質,建築因此被理解為與權力、規範與身體行動密切交織的結構。

- 在場的形而上學(Metaphysics of Presence)概念源自 Jacques Derrida(1930–2004)對西方形上學傳統的批判,用以指稱西方思想長期偏好將「在場」、即直接可感、可確證的存在狀態視為意義與真理的基礎。在此框架中,穩定、完整、可被即時把握的形式被賦予優先地位,而缺席、延宕、差異與生成則被貶抑為次要或衍生狀態。當此一假設進入建築學,空間被傾向理解為可在完成瞬間被完全呈現的物件,建築意義被綁定於可見形態與結構完整性,時間、使用與變化因此被排除於理論核心之外。

- 樣條曲線(spline curves)與 NURBS(Non-Uniform Rational B-Splines)為電腦輔助設計中用以描述連續曲線與曲面的數學模型。其特徵在於以控制點、權重與節點向量定義形態,使幾何不再由離散線段或固定比例構成,而呈現可被連續調整的狀態。當此類幾何模型成為設計主流,建築形式不再先驗地被確立,而在參數關係的調節中逐步生成。形態因此從穩定輪廓轉向可變拓撲,設計關注點由完成形態移向控制條件與變形潛能。

- 體素(Volumetric Pixel, Voxel)為三維空間中的最小體積單元,可被理解為立體像素。體素運算(Voxel-based computation)以離散體積而非連續曲面作為計算基礎,將空間視為可被填充、取樣與重組的資料場。與以樣條曲線與 NURBS 為核心的曲面幾何不同,體素模型不依賴光滑外殼,而強調內部結構、密度分佈與局部關係。於建築與生成設計語境中,體素運算使空間不再僅由外形定義,而由可被計算的場態所構成,形態成為資料操作的結果,並可隨參數變化即時重組。

- 搜尋式生成(search-based generation)指以搜尋與優化機制為核心的生成方法,系統並不直接生成單一解答,而是在由規則、約束與評價函數所構成的解空間中,反覆探索可能配置。生成過程以比較、篩選與迭代為主,形態或結果並非由設計者預先指定,而在搜尋路徑中逐步浮現。於建築與設計語境中,搜尋式生成將設計轉化為條件設定與評價策略的建構,形式僅為暫時停留於搜尋過程中的狀態,設計重心由造型決策轉向探索與選擇的機制本身。

- Andrej Karpathy 在生成式 AI 技術快速成熟與普及的背景下提出「Vibe Coding」一詞,其脈絡源自大型語言模型(Large Language Models, LLMs)開始進入實際軟體開發流程的轉折時刻。隨著模型具備理解自然語言、生成可執行程式碼並即時回應修正要求的能力,傳統以語法精確性與結構控制為核心的編碼模式出現鬆動。Karpathy 以此詞指認新興實踐情境,反映 AI 從輔助工具轉向共同行動者的產業現實,也標誌著程式設計在權責分配、知識門檻與創作流程上的結構性轉變。該概念並非源自理論建構,而是對生成式 AI 時代開發文化變化的即時命名。