在二十世紀現代建築的歷史中,Hans Scharoun(1893–1972)是一位獨特而孤高的身影,幾乎如同在主流正典之外踽踽獨行的浪人。他既不全然屬於包浩斯那般條理分明、幾何清晰的理性主義傳統,也難以被完全歸入後來盛行的「國際風格」(International Style)體系。他的作品更貼近德國表現主義(Expressionism)1早期的空間想像與精神訴求,試圖透過建築形體直接表達內在情感、精神力量與社會理想。這場運動在第一次世界大戰前後蓬勃發展,其代表人物如 Bruno Taut(1880–1938)與 Erich Mendelsohn(1887–1953),皆主張建築不僅是技術與功能的結晶,也應成為精神的「雕塑」,以動態的形式喚起人們對未來社會的渴望。Scharoun 正是在此脈絡中成形,他延續這份建築精神主義的餘脈,並將其推向更有機、更深刻關懷人類行為與社群動能的方向。

「有機建築」的再定義

Scharoun 無疑是「有機建築」(Organic Architecture)2在歐洲脈絡中的關鍵人物之一,但他對「有機」的詮釋,卻走向一條與同代大師截然不同的道路。若說 Frank Lloyd Wright(1867–1959)的有機偏向建築對自然地景的詩意擬態,那麼 Alvar Aalto(1898–1976)的有機更接近感官層面的調節,關注觸覺、光影與尺度如何回應身體的細緻需求;而 Scharoun 的有機,則落在社群動線與集體生活過程的空間翻譯,他關心的不是自然形態的再現,也不是材料肌理的抒情,而是人群如何相遇、分流、聚集、停留,並在行動與視線的交錯中生成公共性。

Scharoun 所追求的,是由內而外長成的空間邏輯。他的設計起點並非預設的外部幾何形態,不是立方體,也不是長方形,而是建築最核心的「人類事件」(menschliches Geschehen)本身。當他設計音樂廳,思考的首先是音樂家與聽眾之間的關係,包含距離、包覆、對視與聲響的路徑;當他設計圖書館,他回到讀者、書本與光線之間的關係,讓閱讀在移動、翻閱、停下、再出發的節奏中自我組織。空間並非被切割成一格格功能盒,而是由行為與關係逐步凝聚成形,內部的秩序先確立,外部的輪廓才隨之浮現。

他筆下的建築常被形容為「結晶」(Kristallisation),其理由不在於形式的奇觀,而在於生成方式的隱喻。建築如同由核心逐層析出的晶體,內部的公共核心先行確立,周邊的動線與空間依循使用者的流動路徑、聚集模式與視覺關係向外推展,最後才形成外牆與量體。外牆在此不再是主導建築的先驗形體,而更接近內部生命過程的結果,是空間在生長完成後自然留下的表皮。形式不需要被「設計」成雕塑般的姿態,它在關係與行動的壓力下自會變得不規則,甚至帶有某種不可預測的彈性。

為了忠實於此種內在生成的邏輯,Scharoun 堅決反對先驗而僵化的幾何秩序,尤其反對現代主義中被奉為圭臬的網格與直角。在他看來,抽象幾何所提供的清晰,往往以壓制真實生命的變化為代價。人的行動不依循直角轉折,社交與停留也不服從網格的均質分配,生活更不會整齊地嵌入模數化的格點系統。直角與網格在此不只是形式語彙,而是權力語法,它將偶然性、差異性與群體互動的複雜性消解為可被管理的秩序幻象。

Scharoun 因而傾向以動線與視線的連續性取代幾何的支配。他經常談及空間應「從功能中自然生長出來」(”Die Form wächst aus der Funktion.“),更接近音樂在旋律推進中自我展開的方式,而不是被套入預設模版。此一立場並非反理性,而是反對形式先於生活的統治關係。建築的理性若有必要,應當存在於關係如何被組織,公共性如何被安排,行動如何被引導,而非存在於立面是否服從矩形與對稱。

因此,他的建築語彙中充滿非正交的牆面、傾斜的平面與流動的動線。曲折不是裝飾,偏斜也不是任性,而是對人群實際移動方式的回應。動線在空間中不再是附屬於平面配置的交通線,而成為公共生活被編排與被觀看的結構骨架。人們在轉折、抬升、下沉與回旋之間被重新聚合,短暫的停留點成為社交密度的節點,視線的交會形成公共性的瞬間。建築不再被理解為容器,而被視為社會關係的儀器,將集體生活的過程凝固為可被棲居的形體。

若以此角度回看 Scharoun 的「有機」,便會發現它不是向自然取形,也不是向身體取情,而是向群體取勢。所謂有機,不是形態的自由曲線,而是公共生活在空間中如何被允許發生,如何被鼓勵交錯,如何被保留其不可預測的活性。在他的實踐裡,建築彷彿是仍在呼吸的社會機體,它的秩序不是幾何的整齊,而是生活的流動本身。

與包浩斯的疏離

儘管 Scharoun 的思想與包浩斯的部分理念在起點上確有相通之處,例如同樣重視建築的社會功能與人本關懷,也同樣試圖為現代社會提出新的生活形式,但在抵達目標的方法上,Scharoun 最終仍與以 Walter Gropius(1883–1969)與 Le Corbusier(1887–1965)為主導的主流現代主義分道揚鑣。兩者之間的根本分歧,不僅落在技術策略的差異,更牽涉到對「理性」與「標準化」的價值判準,並牽動對建築本質究竟為何的理解。

包浩斯在 Gropius 的引領下,其核心理想是藝術與工業的統一。它所推崇的設計方法偏向客觀與科學,致力於建立可被複製的構造語法,並以簡潔、清晰、可量產的形式回應大眾生活的迫切需求。對包浩斯而言,原型(Prototype)的意義不只是形式的精煉,更是社會理想的技術化,它讓設計得以脫離手工生產的限制,轉化為可被廣泛擴散的公共資源。標準化的構造系統因而被視為設計民主化的有效途徑,藉由工業化複製來降低成本,讓良好居住條件不再是少數人的特權。

Scharoun 對此抱持深刻的懷疑。他並不否定建築的社會使命,反而更敏銳地意識到社會生活的複雜性難以被單一原型吸納。當標準化被視為通往公平的唯一路徑,建築也容易在效率與普遍性之名下,失去回應個體與場所差異的能力。Scharoun 所反對的並非理性本身,而是理性被簡化為可計算、可控制、可重複的機械秩序。對他而言,包浩斯式的理性傾向將生活視為可被規格化的需求總和,卻忽略人群互動、感受層次與日常節奏的變動性。建築若僅以標準模數與技術流程作為出發點,最終留下的往往是穩定而貧乏的空間倫理。

同樣地,Le Corbusier 作為 CIAM 的核心人物,其思想與 Scharoun 的建築觀也難以相容。Le Corbusier 將住宅描述為「居住的機器」(Une maison est une machine à habiter),此一宣言在現代主義論述中具有高度象徵性,它將建築定位為可被理性分析與精準配置的功能裝置,並以效率、衛生、標準化來回應城市危機。Le Corbusier 在《邁向新建築》(Vers une architecture, 1923)中所確立的形式理想,以及在《光輝城市》(La Ville Radieuse, 1935)中所呈現的都市秩序,皆以幾何純化與抽象規劃作為核心手段,透過自上而下的系統安排來重組人類居住的條件。

對 Scharoun 而言,建築絕非一部冰冷機器,而更接近有生命的存在,其秩序不只來自功能分配,更來自關係的生成與日常行為的連續。Le Corbusier 所追求的絕對秩序,在理念上試圖解決現代都市的混亂,卻也在方法上削減了城市作為社會有機體的複雜層次。當巨大幾何體成為規劃的基本單位,人的行動與情感容易被壓縮為統計式的需求,城市不再被理解為多樣生活交織的場域,而成為被管理的抽象圖式。Scharoun 所警惕的,正是此種以秩序之名將生活扁平化的傾向。

因此,Scharoun 雖曾短暫參與現代主義的專業網絡,卻始終與其核心論述保持距離。他更傾向以直覺與經驗作為空間生成的起點,並將設計視為回應場所條件、社群結構與行為節奏的具體工作,而非以普世原則推導形式。每一個基地都具有不可替代的環境張力,每一種集體生活也具有自身的互動語法,建築不應先被歸入既有範式,再勉強適配現實,而應從具體生活狀態之中生長出其形體秩序。

當包浩斯與 CIAM 在歷史推進中逐步朝向工業化與普遍法則靠攏,並在國際風格的語言中形成可被快速辨識的形式正典,Scharoun 的道路反而顯得更為孤立。他不追求可複製的模板,也不尋求跨地域的統一語彙,而是在每一次設計中重新面對差異,重新確認公共生活的可能性。在日益強調系統化與效率的建築時代裡,Scharoun 的工作更像是對現代主義內部矛盾的持續提醒。他所堅持的並非浪漫的反技術姿態,而是對生活複雜性的忠誠,對場所精神的堅持,以及對建築不應被簡化為機器與公式的根本拒絕。

極權底下的「內部流亡」

當納粹於 1933 年掌權之後,德國的建築景觀迅速被強制統一到服務國家宣傳的意識形態之下。由 Albert Speer(1905–1981)等人所主導的,是巨大、復古、宣揚「千年帝國」永恆與力量的簡化新古典主義(reduktionistischer Neoklassizismus)3。在此體系中,紀念性被視為政治秩序的可見證據,對稱與軸線成為權威的空間語法,建築被要求以可被立即辨識的形式,將國家神話轉譯為日常可見的舞台。當絕對秩序、英雄尺度與血統神話被塑造成美學規範,Scharoun 偏向流動性、個人感受與情感表現力的「非典型」現代主義立場,便不僅僅是偏離主流,更被視為不穩定、甚至危險的姿態。

納粹政權對現代藝術的清洗,並不限於政治審查,而是將形式本身視為敵人。以表現主義為代表的抽象、非寫實、形式自由的實驗創作,被統一歸類為「墮落藝術」(Entartete Kunst)(圖 1)4,其目的在於將審美判斷轉化為政治忠誠的測試。Scharoun 的建築語彙,正落在此一風暴的核心反面。他對有機形態的偏愛,對非對稱佈局的堅持,對空間動感與心理張力的敏感,皆與納粹所要求的靜態、對稱、等級森嚴的古典秩序完全背道而馳。對納粹而言,建築必須如儀式般穩固,必須拒絕曖昧與不確定,必須讓個體在秩序面前自動縮小,並在巨大的尺度與軸線中學會服從。Scharoun 的空間卻相反,它允許偏移與轉折,允許行為的自由路徑,允許生活的紋理在建築中留下痕跡。

在此高壓政治氛圍下,許多現代主義先驅選擇離開德國,尋求在海外延續其理念與職業生命,例如 Gropius 與 Ludwig Mies van der Rohe(1886–1969)。他們的離去不只是個人命運的轉折,也象徵德國現代主義共同體被迫解體。相較之下,Scharoun 做出了另一種選擇。他留了下來,進入後來被稱為「內部流亡」(Innere Emigration)5的狀態。他並未公開與政權正面衝突,也未投身於官方體制的宣傳機器,而是以沉默的姿態撤回到較不受注目的領域,在制度邊緣維持思想的自我保存。

在長達十二年的納粹統治時期,Scharoun 幾乎完全自大型公共計畫的視野中消失。他無法再承接能體現其社群理想的公共建築,只能轉向少數相對低調的私人住宅委託。公共建築在此時已成為政治意志的舞台,設計者必須服從權力對紀念性與象徵性的要求。Scharoun 的建築觀念則無法被此一體系吸納,甚至連妥協的空間都極其有限。對他而言,公共性並非透過巨型秩序向下施加,而是從生活的互動關係中生長,從社群行為的細節中逐步成形。正因如此,他在納粹年代的沉寂,不是能力的中斷,而是政治結構強迫其退出公共空間的結果。

這段被迫沉默的歲月,並未讓他的創造力枯竭,反而成為他深化建築理念、持續進行空間實驗的重要階段。當他失去公共建築的舞台,住宅便成為思想的避難所,也是技術與空間語法得以延續的容器。他在有限條件中磨練空間的連續性,研究動線如何形成生活節奏,推敲室內外關係如何建立更細緻的感知層次。政治壓迫迫使他退入小尺度,卻也讓他更專注於建築內部的生成邏輯,將原本可在大型計畫中展開的社群理想,轉化為更精密、更內向的空間操作。

在他為數不多的建成作品之中,《施明克住宅》(Haus Schminke, 1933)成為此一時期的重要標記。它如同一處私密的實驗場,讓他在遠離官方視線的條件下延續自己的建築語言。住宅規模雖小,卻足以承載他對空間流動性與建築景觀關係的持續探勘,也足以證明他的「有機」並非外觀造型的任性,而是從生活運動與關係配置中逐步推導出的空間秩序。

此一邊緣時期所累積的能量,最終在戰後西德重建中被全面釋放。當廢墟成為新的起點,當公共建築必須重新回答社會與文化的問題,Scharoun 便以更成熟、更具深度的姿態重返公共舞台。他在納粹年代所保留下來的,不只是形式語彙,更是不願將建築交付給僵化秩序的倫理立場。他對生活複雜性的忠誠,對公共性生成方式的堅持,對人群行為與社會關係的敏感,皆在戰後成為他最重要的資本,也讓他在重建時代的現代主義競逐中,顯得格外堅定而獨特。

戰後重建與空間民主化

第二次世界大戰後的西德重建(Post-War Reconstruction),為 Scharoun 提供了將其建築理想付諸實踐的關鍵舞台,尤其是在被一分為二、同時作為冷戰前線的柏林。在這座被歷史創傷與意識形態對峙撕裂的城市裡,建築不只是物理層面的修復,更承載著重新建構公共生活與政治倫理的任務。重建不再意味回到舊秩序,而是被視為一場必須徹底告別納粹極權歷史的制度更新。在此急需尋找新建築語言的時刻,Scharoun 反對僵硬秩序、強調流動性與社群精神的建築哲學,被視為能夠回應西德民主自我想像的核心路徑。

Scharoun 的戰後作品,可被理解為「空間民主化」(Spatial Democratization)的建築實踐。他所抵抗的,是所有用以彰顯權威、穩固等級的傳統空間佈局。無論是巴洛克宮殿通往王座的筆直儀式性軸線,或是法西斯建築中以巨大尺度區分領袖與群眾的紀念性廣場,皆代表空間作為權力裝置的古典模型。Scharoun 對此保持強烈警覺,他不願讓建築成為凝固的統治符號,也不願讓空間將人群排列為服從的序列。相對地,他嘗試建立非階級化、非紀念性的公共空間形式,鼓勵自由流動與平等互動,讓社群關係在空間中被看見,並被持續激發。

他的設計往往從人的活動與社群關係出發,將空間視為集體生活過程的具體回應,而非外部幾何框架的套用。形式不再是先驗的造型命令,而是由內部的行為邏輯推導而出。動線的分流與匯聚,視線的交會與遮蔽,停留的密度與節奏,皆成為生成空間的依據。建築因此不追求完美的均質秩序,反而容納差異與偶然,讓公共生活保持可被重新組織的彈性。若說納粹年代的建築象徵以軸線與對稱塑造服從的群體,Scharoun 的重建建築則嘗試以轉折與包覆建立公共的親密性,讓民主不只是制度,而是可被經驗的日常關係。

他最具代表性的作品,《柏林愛樂廳》(Berliner Philharmonie, 1963)與後來由他設計、在他身後完工的《柏林國家圖書館》(Staatsbibliothek zu Berlin, 1978),皆可視為此一理念的集中呈現。《柏林愛樂廳》尤其鮮明地重寫了音樂廳作為社會空間的政治意涵。傳統音樂廳的鏡框式舞台通常強化觀看的單向性,舞台與觀眾席形成清晰邊界,並在包廂與樓座的垂直分層中複製社會階級。Scharoun 以近乎斷裂式的手段拒絕此一空間制度,他將管弦樂團置於空間中心,觀眾席如同葡萄園梯田般環繞四周,形成多方向觀看與多中心感知。觀眾不再只是面向舞台的被動群體,而被重新安排為共享同一事件的共同參與者。

然而,Scharoun 高度個人化且追求有機形式的建築語言,也令他在戰後仍由功能主義與理性主義主導的年代備受爭議。他的設計難以被標準化,往往需要特殊的細部處理與施工技術,成本也因此提高。不規則的外部形態與城市網格之間的緊張關係,亦常被批評為過度主觀,甚至被視為缺乏可複製性與可推廣性。一方面,他被肯定為突破現代主義公式化窠臼的重要人物,重新將生命感與情感厚度帶回建築;另一方面,他的作品又因其獨一無二、難以歸類的特性,在建築史的宏大敘事中始終保持著若即若離的位置,彷彿永遠站在主流進步敘事之外,以更孤獨但更堅定的姿態,維持對公共生活本身的深層忠誠。

不是設計牆壁, 而是設計生活的可能性

在高度工業化、講求效率與模組化所定義的時代裡,Scharoun 彷彿是最後的浪漫理想主義者。他的同輩多半致力於將建築完善為精確、高效、可被普遍複製的「機器」,而 Scharoun 卻始終相信,建築更接近交響樂而非機械裝置。它必須能承載人類生活的豐富、多變與非理性情感,並在日常之中保留詩性與尊嚴。正因如此,他對建築的理解逐漸遠離當時主流所強調的構造理性與建造邏輯,也拒絕將建築縮減為技術的自我證明。他選擇了一條更感性,也更艱難的道路,將建築視為生活本身的形式,而不是生活之外的容器。

對 Scharoun 而言,建築並非由結構與材料所決定的自給自足物體,而是社會生命的具體載體。他的設計思考從不始於外在幾何形式,而是始於對不可見的「人類活動網絡」的敏銳凝視。他關心的不是建築如何成為純粹的形式物,或如何在技術語彙中獲得清晰的自律性,而是人與人如何相遇,社群如何聚集,個體如何在集體之中移動並重寫彼此關係。建築師的任務在於理解互動模式的節奏,辨認公共生活的張力,並將這些關係轉譯為空間秩序。牆壁、屋頂與樓板只是外層的物質邊界,真正的建築位於更深處,位於動線的交織、停留的密度、視線的折返,以及共同經驗的生成方式。

因此,建築的形式不再是先驗造型的完成品,而是內在社會生命力推動下逐步浮現的結果。對 Scharoun 而言,標準化並非罪惡,理性也並非敵人,問題出在當理性被僵化為模數化與可複製的唯一真理,建築便會失去回應差異與偶然的能力。他所保護的,是生活的複雜性本身。每一次相遇都帶有不可預測,每一次移動都包含微妙偏移,每一個群體都會在同一空間中創造出不同的行為語法。建築若要忠於生活,便必須保留變化的餘地,而不是以完美秩序覆蓋一切。

這也讓他的建築更接近「空間劇場」(Raumtheater)而非理性機器。在此劇場中,建築師不是工程學意義的控制者,而是情境的編排者。他透過空間的組織、光線的引導與路徑的暗示,為即將上演的生活安排舞台,卻不提供單一固定的劇本。他的空間總是存在多條可被選擇的路徑,多個可被停留的節點,多種可被共享或被保留的距離感。使用者並非被動接受功能配置的人,而是能在空間中即興、探索、反覆回到自己的節奏與習慣的人。建築不再要求服從,反而鼓勵行為的發生,鼓勵日常在其中留下痕跡。

從《柏林愛樂廳》到《柏林國家圖書館》,他始終將公共性視為建築的核心命題。他關心的是如何在空間中建立平等的在場方式,如何讓集體經驗不依附於權威中心,而能在多方向、多層次的互動中展開。觀眾席與閱讀平台並非單純的功能配置,而是社群關係的空間化翻譯。當人群在其中移動、停下、回望與交會,公共生活便不再是抽象口號,而是被建築持續生成的現實。

這正是 Scharoun 留給後世最寶貴的遺產。他以畢生實踐抵抗那個時代將一切化約為效率與可複製性的潮流,並在現代主義內部保留了另一條可能路線。他提醒我們,建築的目的不是建造完美而靜態的物體,而是為更豐富、更自由、更具尊嚴的生命開啟可被棲居的場所。建築不只是形式與技術的總和,更是生活如何被允許發生的條件。正如那句常被用來概括其精神的話所提示的,他所關心的並非牆壁本身,而是生活在牆壁之間得以展開的可能性。

《柏林愛樂廳》: Piranesi 的空間迷宮

Scharoun 的《柏林愛樂廳》(圖 2),這座於 1963 年在西柏林「文化廣場」(Kulturforum)落成的金色帳篷,無疑是他一生哲學的最高結晶,也是二十世紀建築史上最為激進、最富原創性的公共建築之一。它常被譽為「空間民主化」的終極典範,若從批判角度審視,這座建築的巨大成功,幾乎完全建立在對內部空間的極致專注之上。內在濃度被推向極限,同時也以幾乎與外部城市環境脫節為代價。它像是為內部社群儀式精心打造的宇宙,華麗而自足,卻也因此顯得孤獨。

《柏林愛樂廳》最著名的革命,在於其「葡萄園」(Weinberg)式的內部佈局(圖 3)。Scharoun 徹底拆解傳統音樂廳將觀眾與表演者以鏡框式舞台隔開的空間秩序,轉而將管弦樂團置於空間中心,觀眾席如同環繞山谷的葡萄梯田,以不規則且充滿動勢的形態將舞台包裹其中。此一安排不只是視線與聲學策略的調整,更帶有明確立場的公共宣言。它試圖以空間結構消解社會階級的觀看形式,讓聆聽不再沿著正面軸線被分配,而是在環繞式聚合中形成共同在場。表演者與觀眾的關係不再是單向凝視,而是彼此可被感知的集體聚合,音樂成為共同體的事件,而非被觀看的展品。

Scharoun 對入口、門廳、樓梯與廊道的連結處理,幾乎拒絕現代主義慣常的清晰導向。訪客進入建築後,並不會立即獲得直覺性的秩序感,反而被捲入由平台高差、傾斜坡道與相互穿插的橋樑所構成的複雜地景。動線在此不再是最短距離的效率工具,而是被設計過的心理過程,包含遲疑、轉折、回望與重新定位。觀眾在抵達音樂廳之前,先經歷一段被拉長的穿越,彷彿必須在迷失與尋路之間逐步完成自身的入場儀式。

此一空間經驗經常被拿來與 Giovanni Battista Piranesi(1720–1778)的《幻想監獄》(Carceri d’invenzione, 1750, 1761)(圖 4)相互比擬,原因不只是視覺上的相似,而是兩者皆以空間的層疊與方向的不穩定,製造出帶有劇場性的心理張力。Piranesi 版畫中的巨大拱券、引向未知的樓梯與深不可測的空間深度,透過超出尺度的結構與不確定的出口,將觀看者置於暈眩與驚異的狀態。Scharoun 的門廳也以相似方式運作,它將公共建築的迎賓功能轉化為一段充滿偶然性的探索行走,訪客必須在空間的多重暗示中自行尋找通往音樂核心的路徑。此一策略帶來強烈戲劇性,也帶來某種爭議性,因為它並不總是友善,它要求使用者接受建築師所安排的節奏與迷宮般的秩序,並在某種程度上承擔迷失的代價。

若要為《柏林愛樂廳》的整體性格尋找更精準的比喻,「晶洞」(Geode)或許最為貼切。從外部看,它是由金色金屬板包裹的不規則量體,形態難以被立即歸類,與周遭都市網格保持著某種疏離與沉默的關係。它不試圖以立面構圖或街角姿態去回應城市,而更像一塊被擱置在城市場域中的異物,表面緊閉且拒絕解釋。外殼看似粗獷甚至任意,彷彿刻意放棄了現代城市所要求的秩序性與可讀性。

當聽眾穿越其複雜的內部通道,進入音樂廳核心時,空間的意義突然翻轉,如同敲開一顆沉默的石塊,內部卻閃現出密集而精確的結晶秩序。Scharoun 將最深的心力投入到此一內部世界的塑造,為聆聽、凝聚與共同在場創造無可取代的容器。外殼更像保護層,而非城市界面的積極角色。它包覆核心,卻不與城市對話,它拒絕在外部提供過多線索,將建築的價值深藏於內部,等待被穿越與被發現。

《柏林愛樂廳》的崇高與問題在此同時抵達極限。它是一件必須被進入才能被理解的作品,也是將公共性投注於內在經驗的極端案例。它以空間重新書寫民主的感知方式,也在同一時刻暴露出內向性所帶來的代價。當城市期待建築回應街道、廣場與公共日常的連續性時,Scharoun 反而將公共性收束為內部事件,並以高度自律的空間秩序完成自身。它美麗、堅定、不可取代,但也像一座驕傲的島嶼,將最珍貴的光芒留給願意穿越的人。

《施明克住宅》: 威瑪時代的最後華爾滋

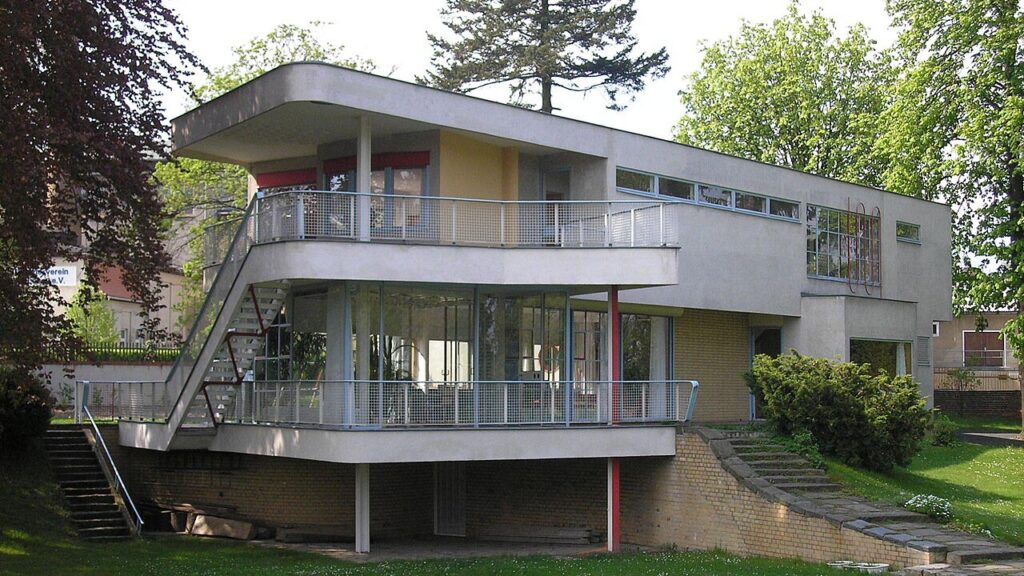

1933 年是德國歷史的轉折點,位於威瑪共和國(Weimarer Republik)尾聲與納粹政權崛起的交界處,政治與文化環境充滿撕裂與動盪。Scharoun 透過《施明克住宅》(圖 5)捕捉了時代對自由、開放與現代生活的渴望,空間充滿流動感,建築姿態輕盈,整體氣質樂觀而明亮。若從批判角度觀看,這場優雅的空間之舞,其悲劇性正在於它抵達最明亮的瞬間,也同時迎來歷史舞台的落幕,彷彿以建築完成了最後一次關於自由的宣告,卻無力阻止現實的急速封閉。

《施明克住宅》是 Scharoun「由內而外」設計哲學在住宅尺度上的精緻體現。他並非從預設的幾何盒體出發,而是以業主一家人的日常動線與家庭關係作為設計起點,將居住理解為連續的活動過程,並以空間回應生活的節奏與互動。客廳、餐廳、冬季花園等空間彼此穿插,界線被刻意削弱,形成動態而流暢的生活韻律。中央那道雕塑般的樓梯成為垂直方向的節奏核心,將樓層之間的移動轉化為可被感知的日常儀式。大面積玻璃窗與滑門則讓室內與花園景觀交織在同一層感知之中,光線、視線與活動路徑彼此滲透,住宅因此更接近一座被編排過的生活舞台,而非封閉的功能盒。

他在此並未追求居住機能的簡化,而是追求日常關係的可展開性。動線不是通行的附屬,而成為生活的骨架。空間也不以單一中心統治全局,而是以多個可停留、可轉向、可穿越的節點構成居住的節奏場。住宅的開放性並不依賴平面上的空洞,而來自空間之間相互回應的密度,來自視線的延伸與遮蔽所形成的心理層次。居住在此被理解為一段連續時間中的身體行為,而非靜態的功能分類。

但這份高度個人化、專為特定家庭量身配置的精緻,也在同一時刻揭示其局限性。《施明克住宅》幾乎無法被複製,它更接近獨一無二的作品,而非可被推廣的原型。曲線與細部的處理精密而複雜,構件不服從標準化的語法,尺度與比例更依附於特定生活情境的安排,住宅因此呈現出昂貴而稀有的質地。它為擁有進步理念與雄厚經濟條件的家庭提供近乎完美的答案,卻無法對當時德國更迫切的大規模平民住宅需求提出可被複製的系統策略。它回應的是私人生活的理想形態,而不是社會住宅的集體問題。

此一矛盾也讓它的歷史位置顯得格外尖銳。它在美學與精神上完全屬於威瑪時代,那個仍允許自由探索、仍相信現代性可以帶來解放的年代,卻誕生於崇尚嚴格秩序與古典紀念性的納粹時代初期。它所代表的國際主義、流動性與形式自由,恰恰成為極權統治欲剷除的對象。當政治力量企圖將空間重新收編為服從的儀式機器,Scharoun 的住宅反而以其輕盈與開放,顯得近乎不合時宜,像是仍在呼吸的自由遺跡,被迫置身於即將封閉的時代之門前。

因此,《施明克住宅》今日依然令人動容,不只因其建築美學本身,也因它像一具被封存的時代膠囊,沉默見證了那段充滿希望與藝術自由的現代建築時刻如何迅速被黑暗的政治意識形態終結。它保留了威瑪最後的光亮,也揭示了現代性在德國歷史中所遭遇的斷裂命運。這座住宅彷彿在深淵邊緣仍堅持舞動,優雅、明亮、脆弱,並以其精緻而不可複製的姿態,留下一場美麗且令人心碎的表演。

《羅密歐與茱麗葉公寓》: 社會住宅的歷史悖論

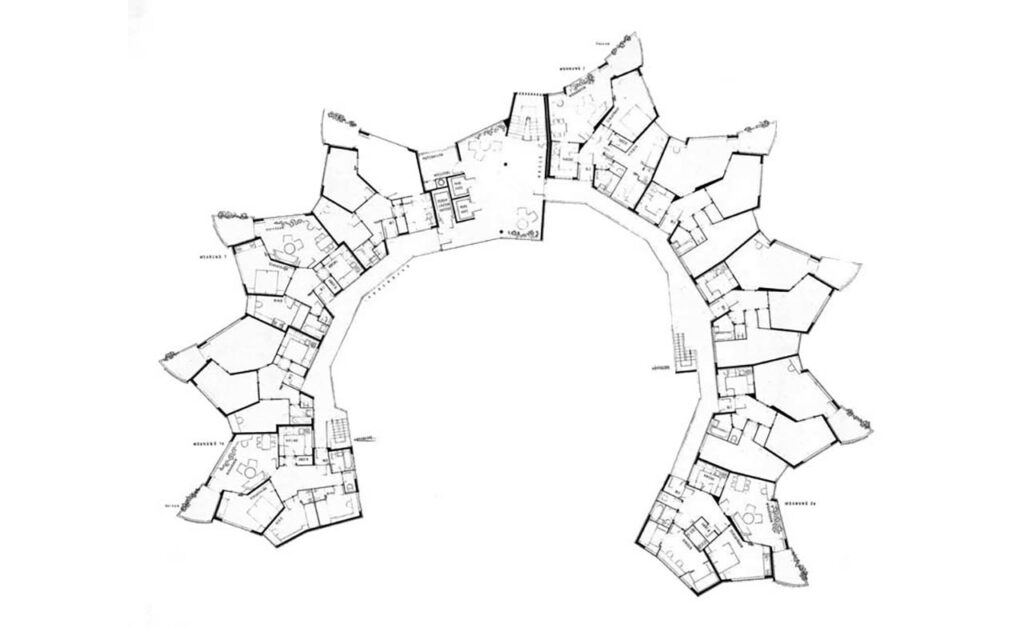

戰後西德經濟奇蹟(Wirtschaftswunder)所催生的大規模、標準化住宅建設浪潮中,由 Scharoun 設計、於 1959 年在斯圖加特完工的《羅密歐與茱麗葉公寓》(Romeo und Julia Häuser, 1959)(圖 6),是一場帶有浪漫主義色彩的高貴抵抗。這對住宅大樓並非為了解決住房危機而提出高效、可複製的工業化方案,而更像是建築師寫下的宣言,嘗試回答現代社群如何在集合住宅的框架中保留詩意棲居的可能。其人性化與藝術成就無可否認,批判性也正隱藏其中,它是一座美麗而無法被複製的烏托邦,以近乎奢侈的藝術手段回應本質上屬於社會與經濟結構的問題,善意而偏離。

Scharoun 在此將他對僵化幾何的拒絕,以及對流動性與有機秩序的追求推向極致。他拋棄當時歐洲各地大量出現的板式高樓,那些單調、重複、以效率為最高倫理的住宅機器。取而代之的是兩座彼此對話、形態鮮明的建築個體。一座是垂直上升、平面呈不規則多邊形的「羅密歐」大樓,輪廓鋒利而跳動,像是在城市天際線上刻下不可被馴服的節奏。另一座則是水平展開的「茱麗葉」弧形長廊,線條蜿蜒,彷彿以延展與包覆對抗垂直體量的權威語法。兩者並置,不形成均質秩序,而以差異與互補建立微妙的張力關係,為集合住宅引入少見的戲劇性。

更關鍵的差異不只存在於外形,而存在於單元內部。Scharoun 將反標準化的立場貫徹到每一戶住宅的配置之中。他為不同家庭設計了大量不同戶型,平面、朝向、採光與空間節奏各自獨立,拒絕以同一模板複製整棟建築的生活方式(圖 7)。單元不再是可被無限堆疊的模數盒,而更接近對特定居住者的空間回應。住宅呈現出罕見的差異密度,每一次開窗,每一次轉折,每一次陽台與房間的接合,都在暗示居住並非抽象需求,而是帶有性格與節奏的日常事件。

在他看來,這樣的策略意在打破高層集合住宅的匿名性,重新為居住者引入個體性與歸屬感。每一戶不必被迫接受千篇一律的生活框架,而能保有近似獨立住宅的尊嚴,保有被辨認與被安放的感受,讓家不只是被分配的面積,而是可被記憶的空間。集合住宅若只追求效率,最終會在根本處削弱社群的生成條件,因為社群需要差異,差異才能形成關係,關係才能形成歸屬。

對個體性的極致追求,同時讓它與社會住宅的核心建造邏輯產生無法調和的衝突。社會住宅需要可計算的經濟性,可複製的施工流程,可控的時間與成本,標準化在其中不只是技術手段,更是制度運作的基礎。Scharoun 的不規則形態與非標準戶型意味更高的施工複雜度,意味更難以模組化的構件管理,也意味更高昂的造價與更低的建造效率。建築的詩意在此不只是形式差異,而是一筆具體的成本支出。於是,《羅密歐與茱麗葉公寓》從誕生之初便註定無法成為可被大規模推廣的模型,它更像是例外,而非制度性解答。

它的歷史遺產始終帶著悖論。一方面,它被建築師與學者視為典範,證明集合住宅並非必然走向冷漠與單調,公共居住同樣能擁有複雜的空間層次與人性關懷。它以卓越的空間品質尖銳批判了當時大量生產住宅的非人性化,提醒人們居住不該被化約為居住單元的堆疊。另一方面,它同時是一場脫離經濟現實與建造約束的藝術實驗,精緻而昂貴,令人嚮往,卻難以複製。它指出問題,卻無法提供可擴散的制度出路。

《羅密歐與茱麗葉公寓》更像一份孤證,獻給建築理想主義,也暴露理想主義在制度結構面前的脆弱。它成功為數百個家庭創造了更富層次的家園經驗,也同時證明此種詩意在當時的社會條件中何其稀有。它是一座美麗的矛盾體,既展示了集合住宅仍可容納人的差異與尊嚴,也提醒我們,當建築試圖超越制度所允許的經濟邏輯,詩意往往只能以例外的姿態存在,而無法成為普遍的現實。

《紹爾兄妹中學》: 知識罐頭的迷宮

二戰結束後,西德亟欲重建政治道德與文化價值,並以新的民主文化告別納粹歷史。於此背景,由 Scharoun 設計、於 1962 年完工的《紹爾兄妹中學》(Geschwister-Scholl-Gymnasium, 1962)(圖 8),無疑是一件帶有強烈理想主義色彩的建築宣言。這座以納粹時期反抗者命名的學校,不僅象徵民主精神的回歸,也成為對教育空間進行徹底革新的實驗。Scharoun 在此以近乎最徹底的姿態,將建築視為公民意識與社群參與的生成條件,試圖把學校從知識灌輸的工廠,轉化為可自由成長的學習社區。

他拋棄傳統學校建築如兵營般的線性體制,不再以筆直走廊串聯方盒子教室,轉而以去中心化且有機生長的空間策略回應教育改革的理想。整個校園更像是一座微型城市,圍繞著不規則的中央禮堂(Aula)散布多組六邊形教室群。每個群組如同一個學習單元,既自成秩序,又與整體互聯互動。教室不再沿用標準矩形格局,而以非對稱形狀打破師生之間的空間階序。教學不再被暗示為由上而下的傳遞,而被置於更水平、更可對話的空間情境之中,師生的位置關係不再由幾何秩序預先裁定。

交通空間也被重新定義。它不再只是效率導向的通行帶,而成為鼓勵偶遇、交流與游移的內部街道。路徑在轉折與交會之間形成節點,學生的移動因此不只是到達目的地,而是一段可被社交化的日常過程。Scharoun 在此引入「建築城市」(Stadt als Haus)的思路,讓校園在結構上模擬民主社會的多元與開放,公共空間被用來容納差異,並透過空間的交錯建立集體生活的密度。自治不再僅是制度性口號,而被轉化為在空間中反覆練習的習慣。

這座充滿進步理念與空間創新的學校,同時不可避免地落入自身設計邏輯的矛盾。從批判角度觀看,這場高度作者性的建築實驗雖意圖解放教育,也同時將建築師預設的行為劇本嵌入日常生活之中。空間的自由並非完全開放的空白,而是被設計過的自由,帶有明確方向與價值導向。六邊形教室與曲折動線削弱傳統形式的紀律性,卻也可能在使用層面缺乏靈活調整的餘地。當課程結構、教學法與學生類型發生變化,空間未必能無摩擦地吸納新的需求,反而可能將原本期待的多元轉化為固定模式。

空間導向的複雜性同樣構成現實層面的壓力。非標準化的路徑與節點確實能創造探索性與偶遇,但也可能造成迷失與操作困難,尤其在需要明確管理的教育情境中,秩序與自由往往必須同時存在。當空間缺乏直覺性,使用者需要額外學習其規則,原本被期待為解放的設計,便可能在日常運作裡轉化為新的門檻。自由不再來自選擇的擴張,而來自對複雜系統的適應能力,最終將負擔轉移到學生與教師身上。

《紹爾兄妹中學》因此呈現出雙重性格。它是一座為民主教育理念量身打造的建築奇蹟,也是一部充滿善意的空間劇本。它回應歷史創傷與社會理想,為戰後德國的教育改革寫下格外詩意的一頁。它同時提醒我們,當建築師過度相信空間可以直接塑造行為與社會結構,開放性與使用者自主性便可能在善意中被重新界定,甚至在柔軟的形式之下被悄然限縮。建築在此不只是背景,而成為倫理命題,它揭示民主教育的理想不可能被形式自動保證,真正的自由仍必須在制度、教學與使用者實踐之間反覆生成。

《柏林國家圖書館》:知識迷宮的流動地景與失序

Scharoun 建築生涯的最後遺作,在他去世後多年、直到 1978 年才最終完工的《柏林國家圖書館》(圖 9),是他「城市地景」(Stadtlandschaft)哲學最宏大、也最極致的體現。這座建築試圖將圖書館從存放書籍的靜態倉庫,轉化為可供知識自由流動、探索與邂逅的動態「知識地景」。若從批判角度審視,這座為「尋找」知識而建的殿堂,本身卻也是極其容易讓人迷失方向的巨大迷宮,壯麗而令人困惑,彷彿將閱讀的自由推向極限,同時也將秩序感一併消解。

Scharoun 在此將「內部生成」(innere Ordnung)的設計理念推至極端。建築的核心不在外部量體的清晰可讀性,而在於內部空間如何成為知識活動的舞台。整座圖書館的靈魂,是巨大的開放式中央閱覽大廳。他拒絕傳統圖書館等級分明、帶有紀念性意味的單一閱覽室型制,轉而將閱讀空間塑造成起伏的室內地形,由不同高度的平台、寬闊階梯與相互連接的橋樑構成梯田般層層疊疊的地貌。閱讀在此不再被安排為靜止的姿勢,而是被視為移動中的行為,讀者在穿越與停留之間反覆調整自己的位置,視線與身體節奏共同塑造知識的體驗方式。

此一空間策略的核心意圖,在於將閱讀環境民主化。平台的高差與分佈創造出多種尺度的公共與私密角落,讀者不必服從單一中心視線,也不必接受一致化的秩序安排。空間在此鼓勵漫遊與探索,讓閱讀從書桌上的專注擴展為一場可被經驗的知識行走。知識不再只存在於書頁,也存在於移動路徑之中,存在於他人身影的出現與消失,存在於偶然交會所帶來的社交溫度。圖書館因此更接近城市而非機構,它不提供唯一方向,而提供多重選擇,讓每一次尋找都帶著路徑的差異。

在這片「閱讀地景」中,負責存放知識本身的書庫設計同樣拒絕傳統秩序。由 Scharoun 的合作者、荷蘭結構主義建築師 Herman Hertzberger(1932–2023)所構思的開放式書庫,採取蜂巢般的單元構造。六邊形、多層次的書架模組打破冗長、單調的直線排列,讓藏書空間更像可被穿梭的地形,而非只供管理的倉儲系統。此一安排讓讀者在書架間移動的過程變得更具探索性,尋找不再是沿著走道精準定位,而是在迂迴路徑中停下、轉向、被吸引、重新開始。意外發現被空間主動製造,閱讀因此更接近漫遊式的知識採集,而不是效率導向的索引操作。

批判也由此浮現。迷宮式的非線性佈局確實增強趣味與豐富性,卻也加劇整座建築在導航上的困難度。尋找一本特定書籍的過程往往不再直接,高差、平台、橋樑與穿插的通道構成複雜系統,方向感容易被消耗。探索被鼓勵的同時,確定性也被削弱,讀者對自身位置的掌握不再穩定,尋路本身成為需要投入時間與耐心的空間勞動。對習慣傳統圖書館秩序的使用者而言,這份自由往往伴隨挫折,並在疲憊中轉化為焦慮。

對流動性與非幾何秩序的極致追求,最終導向其最受詬病的缺陷,空間方向感的喪失。Scharoun 以反直覺的空間組織取代傳統清晰指引的建築元素,軸線、對稱、單一中心與明確分區不再主導空間閱讀。初次到訪者若缺乏熟悉經驗,很難在由平台、坡道與通道構成的複雜地形中迅速定位。建築師所想像的自由漫遊,在日常使用中經常被感受為迷失,其詩意不再是解放,而更像是對方向感的持續考驗。

《柏林國家圖書館》的歷史地位也因此建立在深刻的矛盾性之上。它無疑是一座充滿空間想像力的建築傑作,為傳統功能單一的圖書館類型提供更具社會性與事件性的替代方案。閱讀在其中不只是學術行為,也是公共生活的一部分,知識在空間中被重新賦形。它同時也是高風險的案例,建築師極度主觀且詩意的空間幻想,在某些時刻凌駕於使用者的基本功能需求之上。它像是一座獻給「知識流動性」的紀念碑,諷刺之處在於,它可能讓尋求知識的過程變得不再直接與高效。

這座宏偉的知識地景,最終以自身的複雜性向使用者提出根本性的問題。期待讓世界變得清晰的場所,是否可以本身就是謎團。當建築拒絕為使用者提供立即可讀的秩序,它所捍衛的或許不只是自由,更是把理解推遲到經驗之後的倫理立場。知識在此不被快速交付,而被迫透過漫遊與迷失慢慢逼近,圖書館因此不再只是服務系統,而成為一場關於認知與方向的長時間試煉。

《馬爾勒都市規劃》:浪漫主義色彩的「城市地景」社會實踐

在戰後西德經濟奇蹟的建設浪潮中,北萊茵工業城市馬爾勒的《馬爾勒都市規劃》(Stadtplanung Marl, 1956–1975)(圖 10)重建計畫,是 Scharoun 「城市地景」哲學最大規模、也最徹底的社會實踐。此一規劃始於 1950 年代末,延續至 1970 年代,其初衷帶著鮮明的理想主義色彩,試圖徹底拋棄被視為壓抑與非人性的傳統城市網格,轉而建立自由流動的有機秩序,讓建築如雕塑般散落於綠色景觀之中,讓城市回到可被漫遊、可被感知的田園式開放狀態。批判的問題也在此浮現,這場烏托邦實驗最終生成了充滿矛盾的城市模型,甚至近乎失敗,成為建築理想如何在現實中轉向自身反面的警世寓言。

Scharoun 的「城市地景」理念,帶著對現代主義功能分區與理性規劃的反叛。他拒絕將城市視為可被切割、分類、排列的機能機器,並將城市重新想像為地貌。街道與街廓不再是基本語法,城市被構想為起伏的自然地形,公共建築如山巒般形成視覺與社會的制高點,綠地與人工湖形成可被棲居的谷地,行人步道則像河流般蜿蜒其間,連接日常的節奏。其核心目標在於建立公園化的居住環境,讓城市生活從通勤與交通的壓力中解放出來,將汽車交通推向邊界,讓步行重新成為主要的城市經驗。

此一構想看似溫柔而人本,落實到大規模物理現實時,內在缺陷反而被放大,並逐步導向初衷的反面。Scharoun 所提出的空間自由,進入城市尺度後不再只是解放,也可能轉化為稀釋,界定感的消失未必意味開放,反而可能意味失重。城市生活所依賴的密度、偶遇、混合與摩擦,在此被景觀化的秩序替換。當地景成為主體,街道作為公共生活容器的角色便被削弱,社會互動的自然生成條件也隨之瓦解。

第一個悖論出現在行走的問題上。馬爾勒的規劃將「建築在公園中」推向極致,各個功能建築之間被大尺度綠地與空地分隔,視覺上確實形成開闊的田園效果,身體尺度上卻造成巨大的距離成本。步行在此不再是日常的便利選項,而是耗時且缺乏目的性的穿越。居民在市政廳、購物區、住宅區之間移動,必須跨越大片缺乏界定與吸引力的空白地帶,行走不再帶來街道生活的連續性,而更像在無特徵地形上的長距離跋涉。結果是諷刺的,原本為行人打造的城市,反而強迫居民依賴汽車,汽車成為連結城市孤島的唯一有效工具。

第二個悖論出現在公共空間的消解。傳統城市的活力往往來自街道與廣場,來自建築邊界所形成的可聚集性。街道不是交通管道,而是公共生活的舞台,店鋪、行人、窗景與偶遇共同構成都市性。馬爾勒在拆解街廓網格的同時,也拆解了公共生活的容器。廣闊綠地缺乏清晰邊界,缺乏節點與密度,難以自然聚集人群,空間不再誘發停留與相遇,而更像可被穿越卻不被使用的巨大空白。開放在此並未生成社群,反而稀釋社群,公共生活缺乏落點,城市的日常節奏被拉散成彼此無關的片段。

第三個悖論出現在城市核心的內向化。當外部公共空間無法提供足夠的聚集力,社交與商業活動便被迫退回到封閉容器之中,馬爾勒的城市核心最終凝聚為《馬爾勒之星》(Marler Stern, 1973)購物中心。原本被期待在街道與廣場中自然發生的公共生活,被收編到完全內向的人工環境,並在商品化與管理邏輯之下重新分配。公共性在此不再是自發的城市生活,而成為可被消費與規訓的室內景觀。這座購物中心本身形成反都市的象徵,公共生活被私有化,城市核心不再依附街道,而依附封閉的機能容器,居民的聚集被轉化為購物路徑,社會互動被包裹在冷氣與商業照明之中,與外部地景形成斷裂。

馬爾勒的「無街之城」最終以新的方式禁錮居民,從街道網格的秩序轉向汽車與室內商業的秩序。它原本意圖解放人的行走,卻讓行走變得不可能,原本意圖創造社群,卻讓社群失去公共容器,原本意圖建立開放,卻將公共生活推入更封閉的堡壘。此一失敗並非單純的技術失誤,而是理念在尺度轉換中的崩解。城市並非單純的地景藝術,城市生活也不只是美學情境,它需要密度與摩擦,需要可被界定的邊界,也需要偶遇與混合所形成的日常張力。

《馬爾勒都市規劃》因此成為珍貴卻令人扼腕的教訓。它揭示了建築哲學若脫離城市生活的高密度複雜性,若忽略街道作為社會關係生成機制的角色,烏托邦的藍圖便可能在現實中走向反面。當城市被過度審美化為公園景觀,公共性也可能在看似自由的空白之中逐漸蒸發,留下更疏離、更依賴交通與消費的現代化牢籠。

從水晶之夢到流動地景

欲理解 Scharoun 那充滿流動性與有機形態的建築,必須回溯其思想源頭,也就是第一次世界大戰後那個充滿創傷、幻滅與激烈社會理想的德國表現主義時代。Scharoun 正是在此文化氣候中成形,他也是 Taut 所發起、帶有神秘與烏托邦色彩的書信計畫「水晶鏈」(Die Gläserne Kette)6核心成員之一。當時一群年輕建築師透過書信與幻想圖紙構築全新的社會模型,他們想像透明、純淨、和平的共同體,並將建築視為引領人類走向精神再生與社會轉型的中介。水晶在此不只是材料的象徵,更指向純潔、光明與公共性的倫理訴求,建築的使命便在於將此等價值具像化,讓理想不再只是抽象宣言,而能轉化為可被棲居的形式。

Scharoun 的建築實踐,可被視為他將青年時期那個理想化的水晶夢,長期轉譯為現實空間的嘗試。他在戰後提出的「城市地景」概念,正延續了「水晶鏈」時期反幾何、親有機、反僵化秩序的烏托邦精神。在此構想之中,城市不再由效率與控制主導,而是被想像為自由流動且具有生命感的場域,公共生活不再依附筆直軸線或封閉街廓,而透過地景式的組織展開,讓行走、感知與相遇成為城市秩序的內在基礎。

他想像的城市如同自然地貌般鋪展。建築像山巒起伏,綠地穿插其間如同河谷,小徑則如溪流般蜿蜒。城市的形態不再是交通工程的成果,而是感官經驗的舞台。此城市服務於步行與停留,服務於偶遇與互動,並嘗試在日常之中保留詩意與情感深度。城市在此不再被理解為機能的集合,而是生活節奏的具體化,秩序不來自直角與網格,而來自行為與關係的自發生成。

Scharoun 的設計方法也始終從內部出發。他不以標準化的建築語言作為起點,而以人與人之間的關係、感知方式與生活節奏作為空間組織的核心。他的空間不只是靜態容器,而是可被參與、可被共生的場景,允許行為在其中調整與改寫。此一態度並非形式趣味,而是他對早年理想的延續,亦是他將烏托邦信念導入現實建築的具體實踐。他拒絕以外部幾何命令統治生活,也拒絕讓建築被簡化為可複製的效率模型,空間在他筆下總帶著對人群互動的敏感,對公共性生成方式的執著。

他的矛盾與批判性也正是在理想轉譯為現實的過程中最為清晰。那些在《柏林愛樂廳》與《柏林國家圖書館》中出現的複雜內部空間,帶著 Piranesi 式的迷宮感與強烈戲劇性,可被視為「水晶鏈」時期幻想性與非理性空間想像的落地實現。它們的成功在於確實提供了極其豐富的空間經驗,讓現代人的身體重新獲得漫遊、停留與發現的權利,並以反官僚化的方式抵抗功能主義所帶來的平板秩序。閱讀與聆聽不再只是活動內容,也成為行走路徑所生成的事件,空間在此不再是背景,而是集體生活本身的生成條件。

代價同樣尖銳。當源自幻想、反都市邏輯的理念被推入真實城市尺度,它所引發的不只是詩意,也可能是失序。馬爾勒都市規劃的例子揭示了,當城市被過度景觀化,公共生活反而可能被稀釋,步行被理想化,汽車成為必需,方向感在缺乏界定的空白之中逐步喪失。更廣泛地說,Scharoun 那些如雕塑般自律的建築,往往以內部秩序的絕對性換取外部脈絡的退場,建築的光芒集中於內在事件,城市界面被迫沉默,公共性被收束為進入之後的體驗。此一矛盾揭示了更深層的悲劇,圖紙上看似自由且解放的空間形式,一旦落地建構,其複雜性與作者意志反而可能成為新的束縛,迷宮不再只是探索的誘惑,也成為使用的負擔。

Scharoun 的遺產因此不只是形式史的位置,更是關於現代性內部裂縫的證詞。他忠實地延續表現主義的激情與烏托邦信念,並拒絕將建築完全交付給效率與制度。正因如此,他的作品同時保留了現代建築中最珍貴的可能,也暴露了最難以解決的代價。他讓建築在理性框架之外重新獲得詩性與社群想像,也讓我們看見,當詩性被推向制度層面的解答,它必須面對城市生活的密度、摩擦與日常操作的嚴酷現實。Scharoun 留下的不是勝利的典範,而是仍在燃燒的命題,建築能否在不失去自由的前提下回應公共性,能否在不犧牲可用性的前提下保留理想,能否在不被系統吞沒的前提下持續生長。這份不完美並未削弱他的價值,反而讓他的建築成為表現主義烏托邦最誠實、也最動人的見證。

- 「德國表現主義」是二十世紀初在德語世界興起的前衛藝術與文化運動,約活躍於 1910 年代至 1920 年代初。其核心立場在於反對自然主義式的再現與古典理性秩序,轉而以扭曲、強烈、動態的形式語彙外化內在情感與精神張力。建築領域的表現主義常以水晶、洞窟、山體等隱喻追求象徵性與烏托邦想像,並在第一次世界大戰後的社會危機脈絡中,將形式實驗與集體再生的理想結合,試圖以建築作為倫理與社會轉型的媒介。

- 「有機建築」是二十世紀現代建築中的重要觀念,主張建築形式不應由先驗幾何或抽象構圖決定,而應從基地條件、材料特性與人的生活方式中生成,並在空間組織上追求連續性、流動性與整體性。此概念常與 Frank Lloyd Wright(1867–1959)的設計理念相關,他以「建築與自然的內在一致」作為理想,反對將建築視為可任意套用的機械外殼。在歐洲脈絡中,「有機」也可指向對身體感官、社群動線與日常行為節奏的回應,並常以非正交、非對稱與地景化空間語彙對抗國際風格的標準化秩序。

- 「簡化新古典主義」指納粹政權於 1930 年代至 1940 年代在官方建築中偏好的古典化語彙,其代表人物為 Albert Speer(1905–1981)。此風格以巨柱、石材立面、對稱軸線與紀念性尺度塑造永恆、秩序與權力的視覺印象,刻意排除表現主義與現代主義的形式實驗,轉而以「可被理解」的古典語言強化國家神話與政治宣傳。其「簡化」特徵在於抽離古典細部與裝飾的歷史複雜性,保留最具威權象徵的比例、立面節奏與宏大空間序列,將古典形式轉化為可被複製的政治意象,用以支撐「千年帝國」的永恆幻象。

- 「墮落藝術」是納粹政權於 1930 年代用以污名化現代藝術的政治性術語,意在將表現主義、達達、超現實主義、包浩斯相關實驗等非寫實、抽象或形式自由的藝術實踐指認為「病態」「腐敗」且危害民族共同體。1937 年在慕尼黑舉辦的《墮落藝術展》(Entartete Kunst-Ausstellung)以嘲弄式策展手法集中展示被查禁作品,並伴隨沒收、禁展與迫害藝術家等文化清洗政策。此概念不僅是美學判斷,更是種族政治與意識形態控制的工具,藉由界定「何者可被觀看」來確立國家權力對文化生產與公共感知的壟斷。

- 「內部流亡」此術語並非單一作者的學術發明,而是在納粹統治與戰後德語文學論戰中逐步成形的公共概念。戰後,Frank Thiess(1890–1977)以此立場為留在德國境內、但在精神與寫作上保持距離的作家辯護,主張他們雖未出走海外,仍可透過沉默、迂迴寫作與拒絕合作維持抵抗姿態。相對地,Thomas Mann(1875–1955)等流亡作家對此概念抱持強烈質疑,認為「留在體制之內」容易被包裝成道德姿態,並在回溯責任時成為自我正當化的修辭。此概念因而始終帶有爭議性,既可被理解為高壓統治下的生存策略,也可能被視為妥協與沉默的辯解框架,需依具體個案判讀。

- 「水晶鏈」由 Bruno Taut(1880–1938)於 1919 年發起的建築書信交流計畫,參與者多為德國表現主義世代的年輕建築師,包括 Scharoun 等人。成員以化名通信,交換充滿幻想色彩的圖紙與宣言式文字,描繪透明、水晶、光明與共同體等意象,試圖在第一次世界大戰後的精神危機中提出烏托邦式的建築與社會願景。其重點不在可立即建造的方案,而在於透過象徵性形式重建集體想像,將建築視為通往倫理更新與社會再生的媒介。