二十一世紀的建築學科正經歷一場深層的本體論轉向。住宅逐步脫離穩定物件的理解方式,轉而被視為持續運作的系統結構。牆體、設備與構造不再只是空間邊界,而成為調度感知、行為與資訊流動的操作層。居住不再等同於佔用空間,而是長時間介入並改寫系統條件的過程。

當代居住的問題,已不再集中於庇護是否充足,而在於空間如何被預先設定、被遠端治理、被介面化管理。居住者的行為被納入感測、預測與回饋所構成的運作回路之中,空間主動性逐步轉移至演算法與基礎設施。住宅因此顯現為治理節點,而非中立容器。於此脈絡,「住宅作為操作系統」(Housing as an Operating System, H-OS)不再只是修辭,而成為理解居住轉型的理論框架。

H-OS 將住宅理解為操作結構,而非完成形式。空間在此不以固定功能劃分,而以條件、參數與回饋關係組織。照明、溫度、動線、資訊顯示與行為紀錄共同構成可被調整的運作狀態。居住不發生於形式完成之後,而是在使用過程中持續生成。

Martin Heidegger(1889–1976)認為,現代技術的本質在於「集置」(Gestell),它將世界組織為可被調度的持存物。在計算技術滲入環境之後,住宅被納入感知、計算與回應的連續過程之中。空間不再僅是生活的背景,而以運作狀態呈現,居住行為被轉譯為可管理、可預測的事件序列。

H-OS 成為理解當代居住轉型的關鍵框架。住宅不再只是牆體與屋頂的組合,而被理解為管理能量、訊息與行為流動的操作協議。居住呈現為對系統條件的持續設定與調整,空間不再僅供使用,而參與行為的組織與生成。

機械範式的解構與重構:Le Corbusier 與居住機器的極限

Le Corbusier(1887–1965)在《邁向新建築》(Vers une architecture, 1923)中提出「住宅是居住的機器」(Une maison est une machine à habiter, A house is a machine for living in),成為建築史中被反覆引用、也長期遭到簡化理解的命題。此一宣言並非止於工業美學的讚頌,而指向對建築本質的徹底重構。

Le Corbusier 在書中寫道,他沿襲 Vitruvius(ca. 80–15 BCE)對建築的理解,將建築視為同時涵蓋建築物與機器的整體 1。機器從建築形式的壓迫中脫身,轉而成為現代生活的說明方式。Le Corbusie 以乘坐起飛中的飛機為例,描述安全帶緊繫腹部、身體被推向座椅、意識直面死亡可能性的經驗。在此場景中,技術不再作為外在工具存在,而是直接介入身體感受的存在條件。建築若要回應現代生活,必須將結構、功能與感知整合為可被身體承受與依賴的運作體系。

在長期的功能主義詮釋中,「住宅是居住的機器」經常被理解為效率的宣言。住宅被視為追求運轉順暢與性能最佳化的裝置,使用者被抽象化為可替換的人體尺度,模度人(Le Modulor)2遂成為空間設計的基準(圖 1)。形式美學建立於去裝飾化與幾何純化之上,比例與秩序被視為回應現代生活的主要手段。

若以當代運算視角重新閱讀,定義層面出現明顯位移。在「住宅作為操作系統」的理解下,住宅不再停留於機械效率的象徵,而被視為由硬體配置與軟體協議構成的運作結構,負責調節居住行為、身體節奏與資料流動。使用者不再對應標準化身體,而轉向被量測、被記錄、被分析的行為主體。美學關注重心亦隨之轉移,幾何秩序讓位於運算過程本身,回應節奏、系統流暢度與介面消隱成為空間判準。

Le Corbusier 的核心企圖在於將建築從歷史風格的支配中抽離。他認為,既有住宅形式無法承載現代生活的精神與身體條件,空間構成必須從使用與運作出發重新界定。此一立場促成模度系統的提出,透過人體尺度的數學化,嘗試建立可被普遍套用的空間秩序。

然而,機械範式的居住觀同時內含前提假設。居住行為被理解為可被歸納與最佳化的對象,差異與偏差被收斂於可管理的範圍之內。正是在此層面上,後來的「操作系統」想像已隱約浮現。生活被視為可部署的運行環境,居住被納入條件設定與流程管理的結構之中。

規訓的機器:從住宅到學校的空間同構

機械論的居住觀不僅重塑住宅型態,也深刻影響教育與公共空間的組織方式。多項教育史與建築研究指出,儘管二十世紀建築形式經歷顯著轉向,學校內部的空間邏輯仍長期維持十九世紀的規訓結構。教室被理解為可被管理與重複配置的單位,學校整體則被運作為「學習的機器」,透過空間配置引導秩序、專注與服從。

現代主義的學校設計高度重視光線、通風與衛生條件,試圖藉由物理環境的淨化重塑身體與行為。大面開窗、鋼筋混凝土結構與開放平面被賦予道德與政治意涵,象徵對資產階級室內封閉性與歷史腐朽的否定。空間在此不僅承載教育活動,也被寄望成為培育新社會主體的工具。

然而,教育實踐本身包含高度互動性、節奏差異與非線性歷程,難以被線性空間模型完整吸收。如同住宅曾被理解為清潔身體與恢復勞動力的裝置,學校亦被構想為知識輸送的生產線。空間決定論在此扮演關鍵角色,假設形式安排可直接導向預期行為,忽略學習過程中的情境變動、社交關係與情感維度。

對空間決定論的質疑成為環境心理學與後現代建築理論的重要議題。相關研究指出,建築配置無法單向規定行為,使用者往往在空間縫隙中發展出偏離原設計意圖的實踐模式。教育空間因此不再被視為中性的容器,而被理解為權力、規範與抵抗交織的場所。

進入數位化學習與智慧教室的階段,相關問題再次以新的形式出現。感測設備、學習平台與即時回饋系統將行為轉化為可被追蹤與評估的資料序列。若未經反思,數位技術可能延續過往的規訓邏輯,將學習者定位為資訊接收端與評量對象,而非具備主動性與差異性的行為主體。教育空間因而面臨新的課題,如何在運算環境中保留學習的開放性、不確定性與生成潛力,成為當代建築與教育理論必須正面處理的問題。

機械隱喻的失效與「吞噬」

進入二十世紀末,後工業社會的條件逐步成形,「居住機器」的隱喻開始顯露其侷限。在全球化進程中,現代主義所宣稱的普遍性理想不再穩固,地方實踐以高度能動的方式對其進行吸收、改寫與再組織。James Holston 在《另類現代性》(Alternative Modernities, 1999)中指出,現代主義規劃往往試圖透過形式與語彙的模仿來把握現代性的本質。

以巴西利亞(Brasília)為例,其理性化的城市佈局、紀念性軸線與象徵化建築,原本被設計為體現平等、秩序與進步的空間圖像,卻在實際使用與日常運作中不斷偏移原初意圖(圖 2)。非正式聚落的擴張、社會階層的再分化與空間使用方式的變形,使城市逐漸生成出未被預期的社會結果。現代性因此並非位於可被形式完整捕捉的狀態,而是在實踐中持續被改寫與再生的過程。

在巴西利亞,居民透過儀式、使用方式與日常生活節奏,將柯比意式(Corbusian)的烏托邦藍圖轉化為具有在地文化紋理的社會空間。城市並未依循設計圖所預設的行為模式運轉,而是在實踐層面展現高度可塑性。此一轉化過程可被理解為「吞噬」的實踐,外來形式被納入身體、語言與社會關係之中,經過消化後生成新的運作方式。

此過程揭示機器隱喻的結構脆弱。使用者並不依照說明書操作空間,誤用與挪用反而成為居住活力的來源。巴西現代主義文學所提出的「食人主義」(Antropofagia)3觀點,正是對此現象的文化回應。外來現代性唯有經過咀嚼與轉化,融入地方經驗,方能在社會中延續。

此一經驗為未來住宅操作系統的思考提供重要參照。若住宅被理解為運作系統,其設計不應追求完全控制或行為收斂,而需具備足以承受改寫與再編排的結構彈性。系統的價值不在於排除偏差,而在於容納使用者的轉化實踐,讓居住在持續變動中維持生成能力。

幽靈的在場:從二元論批判到建築的詭異性

當我們意識到使用者行為無法被完全規訓,且建築運作中始終殘留無法被功能主義吸收的部分時,「機器中的幽靈」(Ghost in the Machine)便開始顯現。居住不再被理解為設計意圖的忠實執行,而呈現為偏移、延宕與反覆協商的狀態。空間在此顯露出自身的不封閉性,任何試圖以理性模型完全描述居住的企圖,都會在實踐層面遭遇剩餘。

「機器中的幽靈」指向的並非神祕存在,而是系統運作中不可消除的裂隙。當建築被視為可計算、可回應、可預測的結構,使用者的誤用、延遲與不合時宜的行為便成為顯影劑,使系統邏輯本身浮上表面。幽靈並非外來干擾,而是操作架構內部持續生成的副產物。

在數位技術高度滲透的空間環境中,此一現象變得更加清晰。感測、判讀與自動調節構成連續回路,空間展現出近似意圖的行為特徵。然而,當回應略慢於預期,當判斷與實際情境出現落差,熟悉的空間便轉為難以安置的存在。建築不再只是被使用的對象,而像是在觀察、等待、甚至誤解使用者。

「詭異」感受由此生成。它並非來自陌生,而來自過度接近。空間看似理解行為,卻在關鍵時刻暴露理解的不完整。此種狀態揭示建築已進入介於物件與行動者之間的灰色地帶,既無法被視為中性背景,也難以被視為具有主體性的存在。「機器中的幽靈」並不試圖提出解答,而是標示問題所在。當建築被轉譯為系統,當居住被納入運作邏輯,剩餘與偏差不再是待修正的錯誤,而成為理解空間如何與行為交纏的入口。後續討論將循此線索展開,追問在運算與介面主導的環境中,居住如何持續保有不可被完全格式化的部分。

Ryle 的範疇錯誤與 Koestler 的演化缺陷

「機器中的幽靈」一詞最初由 Gilbert Ryle(1900–1976)在《心的概念》(The Concept of Mind, 1949)中提出,用以批判笛卡爾身心二元論(Cartesian dualism)的基本前提。Ryle 指出,將心靈理解為獨立於身體之外、操控身體運作的內在實體,屬於概念層次上的錯置。他以「範疇錯誤」(category mistakes)描述此一問題,認為心靈並非可被定位的存在物,而是由行為、傾向與實踐方式所構成的關係網絡。幽靈並不存在於機器之中,而是誤將描述層次混淆後所生成的假想。

Arthur Koestler(1905–1983)在《機器中的幽靈》(The Ghost in the Machine, 1967)中進一步延伸此一問題,將其引入生物演化與文化史的層面。Koestler 認為,人類大腦在演化過程中形成結構性不平衡,新皮層與較早形成的神經層之間缺乏穩定協調。理性判斷與情感反應並未整合為連續運作的系統,而呈現斷裂狀態。此一結構缺陷在歷史中反覆顯現,表現為極端行為、群體失控與自我毀滅傾向。

在建築語境中,上述兩種理論指向同一核心問題。建築被視為可被設計與控制的結構體,而居住則涉及行為、記憶與情感反應。現代主義建築多以理性主體為預設,透過秩序、清潔與功能配置回應生活需求,期望以完善的空間結構承載穩定的人類行為模式。然而,Koestler 所指出的非理性層面始終存在於居住實踐之中,並未因空間理性化而消失。

當建築形式趨向高度整齊與規範,居住中的非理性需求往往轉而以間接方式表現。空間被破壞、牆面被塗寫、秩序縫隙中生成臨時用途與非正式活動。此類行為並非對建築的否定,而是居住經驗中無法被完全收編的部分重新顯影。幽靈在此不代表超自然存在,而指向建築運作與人類行為之間持續存在的張力。

從此角度來看,「機器中的幽靈」不僅揭示心靈與身體的理論問題,也為理解建築與居住之間的失配提供關鍵視角。當空間被過度理性化,未被納入設計邏輯的行為層面便會以剩餘形式回返。幽靈並非例外,而是任何企圖將居住完全轉譯為機械運作時必然伴隨的結果。

Vidler:建築的詭異

隨著建築逐漸脫離單一功能邏輯,其關注範圍開始延伸至心理分析與感知經驗的層面。Anthony Vidler(1941–2023)在《建築的詭異》(The Architectural Uncanny, 1992)中,援引心理分析對「不安」的討論,重新審視現代居住所內含的緊張狀態。他指出,現代建築並未如其宣稱般徹底消除恐懼與不確定性,反而在理性化與潔淨化的過程中,生成新的不安形式。

Vidler 的分析核心來自 Sigmund Freud(1856–1939)對「Unheimlich」(不家)的界定。Freud 在《詭異》(Das Unheimliche, 1919)中指出,詭異並非來自完全陌生之物,而源於熟悉事物在特定條件下發生位移。「Unheimlich」作為「Heimlich」(家的)的反向概念,既指向非家的狀態,也包含秘密被揭露後所引發的不安。原本屬於私密領域的事物,一旦失去遮蔽,便轉化為令人不安的存在。

Vidler 認為,現代住宅經常呈現此種「不家」特質。住宅原本承載安全、私密與歸屬的期待,卻在理性規劃、標準化構造與技術介入之下,顯露出陌生、冷漠甚至被侵入的感受。詭異在此並非超自然現象,而是熟悉環境在功能與意義層面發生錯位後所產生的心理反應。

在「無家可歸的家」(unhomely houses)的討論中,Vidler 分析文學與藝術中的鬼屋意象,指出詭異往往並非源於外觀異常,而存在於正常形式與內部空缺之間的張力。房屋外表維持日常秩序,內部卻承載難以消化的歷史重量或情感斷裂,居住者因此在熟悉空間中經驗到疏離感。

建築同時作為記憶的容器,也可能成為被壓抑歷史的顯影場所。當戰爭、暴力或集體創傷以殘留形式回返當下空間,建築不再只是物理結構,而轉化為承載時間斷層的存在。例如,第二次世界大戰遺留下來的碉堡(pillboxes)散布於當代地景之中,既被視為廢棄構築,也持續喚起歷史經驗。它們的存在動搖了現代主義關於進步、清潔與未來導向的敘事,使建築成為記憶與遺忘交錯的場域。

在 Vidler 的脈絡中,詭異並非異常狀態,而是現代建築無法完全排除的伴生結果。當空間被理性化處理,未被納入規劃的心理層面便以扭曲形式重新出現。建築在此顯露出其雙重性,既承諾秩序與安全,也不斷暴露其內在的不穩定性。

數位幽靈與海本體論

進入數位時代,詭異感在技術條件下被顯著放大。Mark Fisher(1968–2017)在《資本主義寫實主義》(Capitalist Realism, 2009)與後續文化評論中,借用 Jacques Derrida(1930–2004)提出的「海本體論」(Hauntology)4概念,描述當代文化狀態。未來不再以承諾或計畫的形式出現,反而被一再延宕,過去的形式、聲音與想像持續回返,成為盤旋不去的幽靈。

在數位介面中,此一狀態獲得具體形態。電影《解除好友》(Unfriended, 2014)(圖 3)將恐怖來源完全置於線上環境。失效的 Skype 視窗、無法登出的帳號、已死亡使用者留下的資料殘影,構成敘事推進的核心動力。數位痕跡在此不再是抽象符號,而以故障、延遲與殘留的形式持續介入現實。檔案並未消失,而在錯誤狀態中存活,形成無法被清除的存在。

此現象揭示數位媒介的物質層面。資料並非純粹虛擬,伺服器、記憶體與系統架構承載時間痕跡。檔案會老化,連結會斷裂,介面會顯示過時訊息。幽靈並非來自想像,而來自系統未完成的刪除行為。使用者面對的不只是內容,而是資料自身的存續狀態。

在居住空間中,智慧家居(Smart Home)進一步放大此一感受。感測器、語音助理與推薦演算法構成持續運作的觀察網絡。居住者逐漸意識到,家中存在另一個視角,該視角不具備身體,卻能追蹤行為、判讀節奏、推測偏好。當語音助理在無指令狀態下發聲,當系統預測先於自我意識,家不再只是回應行為的空間,而成為觀察與判斷的場域。

於此狀態下,「機器中的幽靈」獲得演算法層面的具象化。數位基底不再僅為資訊的承載平面,而呈現出主動參與、回應與誤判的特徵。詭異感由此生成,並非源於敵意本身,而來自過度親密與理解錯位。家仍然熟悉,卻不再完全屬於居住者。空間在回應之際,同時暴露其不可見的運算邏輯。

此一經驗延續了 Fisher 所描述的文化狀態。未來未能到來,系統反覆重播既有模式,幽靈佔據介面。數位居住因此成為與殘影共存的狀態。詭異不再來自未知,而來自持續存在、卻無法被完全理解的技術回路。

建築與分離:Tschumi 的事件與 Pask 的對話

若說現代主義的空間計畫致力於排除幽靈,那麼後結構主義與控制論則轉而正視幽靈的存在,並嘗試將其納入運作邏輯之中。前者透過秩序、透明與功能分配,企圖消解不確定性與情感殘留,後者則承認系統無法達成完全封閉,將偏差、回饋與失配視為構成條件。

在現代主義語境中,幽靈往往被理解為失序的象徵。歷史記憶、非理性行為與情感投射被視為需要被清除的干擾項目。建築在此被期待成為穩定的機械結構,能夠承載可預測的行為模式。空間若仍出現不安、重複或異樣感受,便被歸因於使用不當或形式殘缺。

後結構主義與控制論的視角則改變了問題的指向。幽靈不再被視為外來雜訊,而被理解為系統內部無法被完全整合的剩餘。語言、行為與技術皆在差異與延宕中運作,任何企圖建立全然一致的結構都必然留下裂隙。幽靈在此成為顯示系統邊界的指標,而非錯誤的象徵。

控制論的介入進一步改寫設計的角色。當空間被視為回饋系統,穩定不再來自靜態形式,而來自持續調整的過程。誤差、延遲與意外回應不再被排除,而被納入循環之中。幽靈因此轉化為觸發變化的節點,迫使系統重新校準自身狀態。

於此脈絡,設計不再追求消除幽靈,而是學會與其共存。空間被理解為未完成的結構,居住被視為持續協商的實踐。幽靈不再代表過去的殘留,而指向尚未被穩定化的關係。正是在這些不確定的區域中,新的空間經驗得以生成,設計的動力也隨之被重新定義。

Tschumi:誤用與事件的架構

Bernard Tschumi 在《建築與分離》(Architecture and Disjunction, 1994)中,將空間與身體之間的緊張關係推向極端。他反對形式服從功能的現代主義教條,主張建築應被理解為形式與事件的並置場域。建築不再是穩定秩序的容器,而是衝突、斷裂與行為發生的場所。

Tschumi 指出建築內部存在根本悖論。他以金字塔與迷宮作為隱喻,區分概念層面的建築與經驗層面的建築。金字塔象徵理性、幾何與抽象秩序,迷宮則對應身體、感官與時間性的經驗。設計者多半在繪製金字塔,使用者卻在行走迷宮。建築意圖與實際經驗在此分離,形式的清晰無法保證使用過程的可預測性。

於此基礎,Tschumi 將建築與身體的關係界定為暴力關係。身體進入空間時,幾何的純粹性遭到破壞,理想比例被步伐、停留與轉向所擾動。空間反過來也對身體施加壓力,走廊的寬度、樓梯的高度、開口的位置迫使身體遵循特定動作模式。除此之外,制度化行為透過重複儀式規訓身體,讓空間成為行為被再製的場域。建築在此不再是中立背景,而是主動介入行為的結構。

Tschumi 關注的並非正確使用,而是誤用。當空間用途偏離設計預期,形式與事件之間的錯位便被放大。辦公空間被挪作親密行為的場所,工業遺構成為舞會與集體狂歡的背景,建築體驗在此獲得強度。事件並未服從形式,反而暴露形式的限制。誤用不被視為錯誤,而成為揭示建築潛能的手段。

在 H-OS 的語言架構中,此一立場具有直接意義。若住宅被理解為運作系統,其價值不在於行為被完整預測,而在於系統能否承受偏移、越界與再編排。允許誤用,容納越獄行為,住宅才可能成為生成事件的場域,而非僅僅執行預設流程的裝置。Tschumi 的建築理論在此提供關鍵線索,顯示設計的重點不在於消除幽靈,而在於為其行動預留空間。

Pask:對話理論與學習機器

Gordon Pask(1928–1996)於《對話、認知與學習》(Conversation, Cognition, and Learning, 1975)系統性闡述「對話理論」(Conversation Theory),於技術層面將控制論引入建築與設計領域,為互動與空間關係提供了根本不同的理解方式。Pask 認為,互動並非刺激與反應之間的線性關係,而是參與者在交流過程中不斷修正彼此理解,逐步構成共享意義的歷程。理解並非先驗存在,而是在互動中生成。

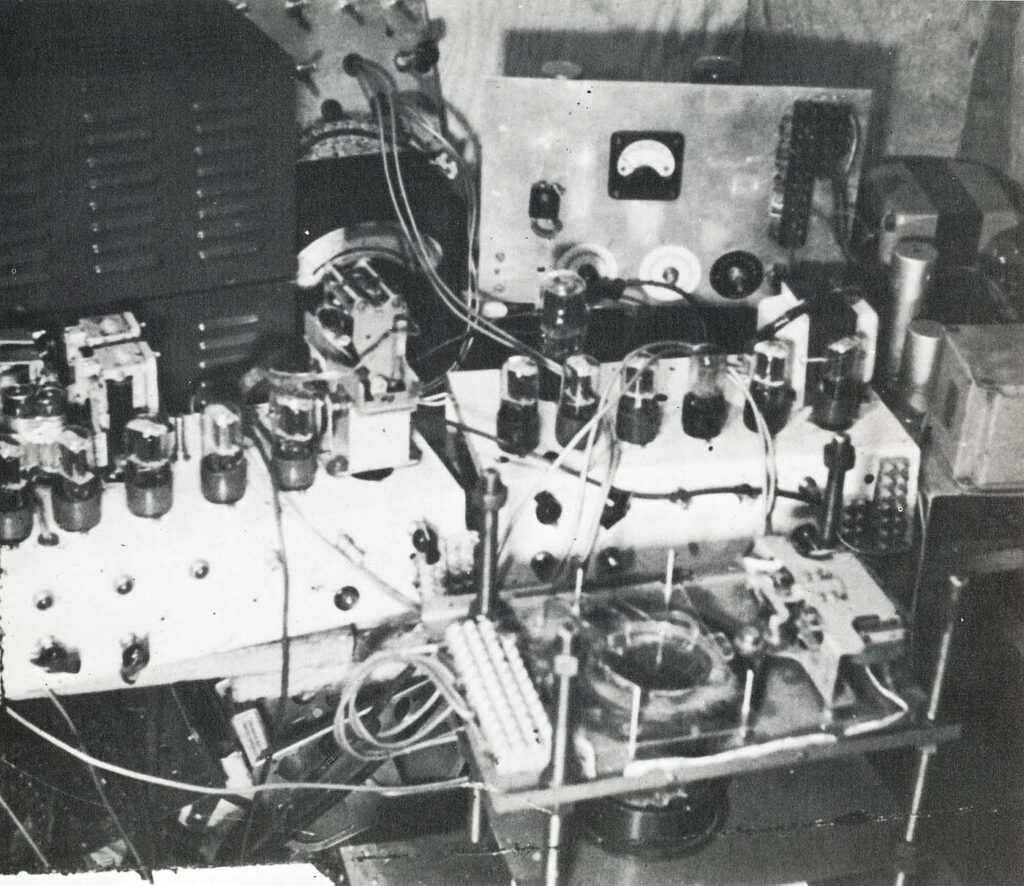

Pask 在 1950 年代發展的 MusiColour 實驗裝置(圖 4),展示了對話理論在實驗層面的實際運作。 MusiColour 系統能夠即時回應音樂演奏,將聲音轉譯為光的變化。當演奏者反覆輸出單調節奏,系統會逐漸降低回應強度,最終停止運作,迫使音樂家改變演奏策略。機器在此並非被動工具,而呈現出可被感知的偏好與反應模式。互動因此成為雙向調整的過程,創作不再由人類單方面主導。

MusiColour 系統不以固定目標為終點,而透過回饋與變化維持開放狀態。Pask 主張,設計者的任務不在於預先定義用途,而在於建立支持持續對話的條件。空間功能不在設計完成時被封閉,而在使用過程中逐步成形。

以對話為核心的建築觀對建築理解產生深遠影響。建築不再被視為穩定物件,而被理解為可調整、可學習的運作結構。使用者不再只是佔用空間,而透過行為與回饋參與空間的定義過程。用途在此不構成設計的最終輸出,而呈現為對話過程中的暫時結果。

而以學習與回饋為基礎的空間模型則直接預示當代人工智慧驅動的自適應環境。感測、判讀與回應構成持續運作的回路,空間狀態隨行為改變。住宅若被理解為操作系統,其價值不在於精準執行預設功能,而在於容納未被完全定義的目標,允許使用者在日常實踐中重塑空間行為。對話在此不再只是人機介面的形式,而成為居住生成的核心條件。

Price 與快樂宮:未完成的預言

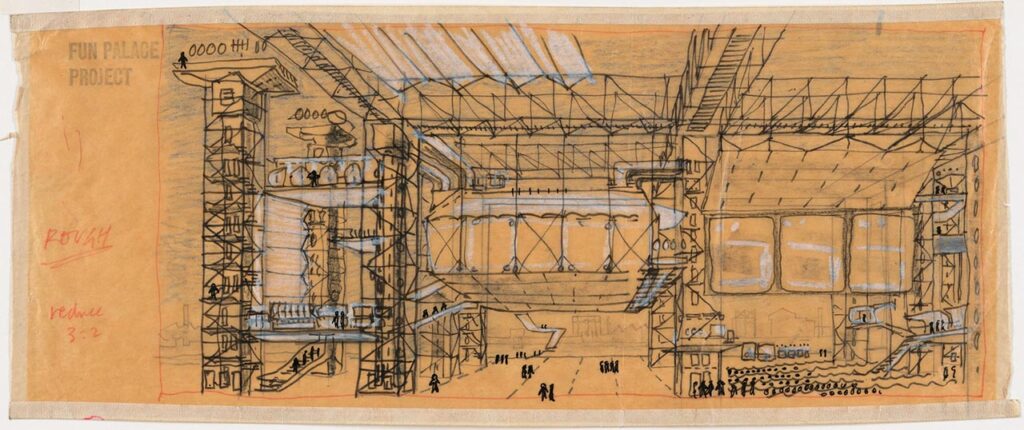

在控制論對回饋、調節與互動的理解中,Cedric Price(1934–2003) 在 1960 年代提出「快樂宮」(Fun Palace)的構想(圖 5)。此計畫並未將建築視為完成的形式,而是被理解為可被持續運作與重新配置的結構系統。整體由鋼構網格所組成,牆體、樓板與垂直動線皆不具固定位置,而是透過起重機在結構框架內反覆移動、拆解與重組。空間因此不再對應單一功能,而隨活動、時間與使用者需求不斷轉換狀態。

快樂宮的意義並不止於形式上的可變性,而在於其背後的社會與認知實驗。Price 將建築視為開放的行為平台,企圖藉由技術的可調性,讓參與者直接介入空間的生成過程。居住者與訪客不再只是被安排進既定空間,而是在操作、選擇與協作中形成自身的活動路徑。建築在此不提供完成的秩序,而提供可以被學習、被修正的條件。

Price 曾提出著名提問:「技術是答案,但問題是什麼?」(Technology is the answer, but what was the question?)此語句並非對技術的否定,而是對技術中心主義的警惕。技術在快樂宮中並未被賦予目的性地位,而被視為促進互動、實驗與自我組織的媒介。空間價值不來自先驗的設計意圖,而來自使用過程中不斷生成的關係與行為。

儘管快樂宮最終未能落實建造,它卻清楚指認出 H-OS 的原型結構。鋼構框架對應基礎設施層,機械與控制機制構成服務層,而使用者的活動、選擇與協作則構成運行於其上的生活實踐。建築在此不再是靜態容器,而是支撐行為運行的系統平台。此一思路為後續關於可變建築、互動環境與場域介面的理論奠定基礎,也使居住得以被重新理解為持續運行的過程,而非被動接受的結果。

場域條件與未來介面:從 Field UI 到 FUI 的轉譯

隨著數位技術逐步滲入建成環境,感知、計算與回饋不再附著於特定裝置,而開始分佈於牆面、地坪、光線、聲學與空氣條件之中。介面因而脫離螢幕的物質邊界,轉而與空間本身重疊。人在此不再面對介面,而是被介面所包圍。操作不經由明確指令發生,而在行走、停留、轉身與節奏變化中被觸發。空間開始回應,卻不以語言或圖像,而以狀態改變與感知調節回應居住行為。

介面已不再只是畫面上的按鈕、選單與圖示,也不再只存在於手指與螢幕的接觸之中。它轉而以空間的方式運作,透過條件配置而非訊號顯示來引導行為。技術不再位於前景,而滲入空間運作的基礎層,成為居住經驗得以運行的隱性結構。住宅因此不再只是容納生活的容器,而開始參與生活的編排與調節。

從物件到場域:Allen 的空間矩陣

Stan Allen 在《從物件到場域》(From Object to Field, 1997)中提出對傳統構圖法則的系統性反思。他所質疑的並非形式本身,而是建築長期依賴中心、軸線與層次所建立的空間秩序。構圖邏輯將空間理解為可被完整預設的整體,使用者的移動與停留多半沿著既定結構展開。相對之下,「場域條件」(Field Conditions)將注意力轉向元素如何在空間中聚合、分佈與連接,秩序不由單一中心發號施令,而在局部關係的反覆作用中逐步浮現。

在此理論框架中,場域呈現出數項明確的幾何特徵。

多孔性(Porosity) 指向邊界的開放狀態。牆體、界線與分隔不再承擔阻斷功能,而允許人流、視線、聲音與資訊在空間中穿行。空間因滲透而形成連續的使用層次,經驗不被限制於單一區段。

局部互聯(Local Interconnectivity) 描述的是秩序生成的方式。整體形態並未在設計之初被完全確立,而是由相鄰單元之間的局部規則逐步累積。空間在重複、擴展與調整中形成結構,秩序來自相互關係,而非總體藍圖。

非等級性(Non-hierarchical) 則消解了主從關係。場域內部不存在固定中心,重要性隨位置與行為而改變。Allen 以鳥群的集體移動或磁鐵周圍鐵粉的分佈作為比喻,說明秩序如何在沒有中央控制的情況下顯現。

摩爾紋效應(Moiré Effect) 是 Allen 用來說明複雜性的視覺類比。兩組簡單網格在疊加後,會生成動態且難以預測的圖樣。此現象指向空間層與資訊層交疊後所出現的新狀態,結果無法回溯為任何單一系統的延伸,而是在關係重疊中顯現。

在歷史案例中,《科爾多瓦大清真寺》(Great Mosque of Córdoba, 784–786)經常被 Allen 引為場域條件的典型(圖 6)。清真寺內部由大量尺度一致的柱列構成,柱子以加法方式持續延展,空間缺乏明確起點與終點。方向感與尺度感並非由軸線引導,而在行走與轉向中逐步形成。使用者的移動路徑構成空間經驗的主要結構。此類以重複單元建立的場域邏輯,與當代圖書館或數據中心的配置方式高度相似,顯示出場域條件在不同歷史脈絡中的持續適用性。

此建築以大量重複的柱列與拱券構成近乎無限延展的室內場域,空間秩序並非由單一中心或軸線所主導,而在行走、停留與視線轉換中逐步被感知。柱體作為最小結構單元,透過持續加法的方式生成整體,形成高度均質卻不封閉的空間狀態。空間經驗不預設起點或終點,而隨使用者移動路徑不斷改寫。此一結構邏輯常被視為「場域條件」的歷史先例,顯示建築如何在缺乏中心統攝的情況下,仍能維持穩定秩序,並為後續以行為、流動與局部連接為核心的空間理論提供參照。圖片來源:smarthistory.org;僅供學術研究與評論用途。

透過場域條件,建築被理解為關係的集合而非形式的完成。空間的意義在使用中展開,並隨著行為與資訊的交織持續變化。此一視角使介面得以被理解為環境本身,並為後續「場域介面」(Field User Interface, Field UI)的討論,奠定清晰而具體的空間基礎。

場域介面的理論建構

為了區別於以螢幕為核心的圖形使用者介面(Graphical User Interface, GUI),Field UI 以場域條件作為其介面理論的基礎。它不指向現成的技術產品,也不等同於特定裝置或系統,而指涉空間參與運作、回應與調節居住行為的方式。介面在此不被理解為附著於物件表面的層次,而作為嵌入環境本身的運行結構而存在。

Field UI 與傳統 GUI 的差異並非介面形式的演進,而是本體層級的轉換。GUI 的運作前提建立在螢幕作為唯一載體之上,操作行為由點擊、滑動等離散動作構成,回饋依賴圖示、視窗與選單狀態的視覺變化,其組織方式以樹狀結構為核心。使用者在此被要求明確發出指令,系統回應亦以可辨識的圖形訊號呈現。

相對地,Field UI 的載體涵蓋整個空間與環境。操作不再限於手指對裝置的直接操控,而在行走、停留、姿態變化與節奏之中展開。回饋不透過圖標顯示,而體現在光線強弱、聲音層次、溫度變化與空間形態的調整。其組織邏輯不依賴層級分明的選單結構,而以場域矩陣的方式運作,各項條件在空間中同時存在,並隨行為關係而被喚起。

在 Field UI 的框架下,住宅的牆壁、地板與傢俱不再構成中性的背景,而成為具備感測與顯示能力的場域像素。空間的每一個位置都可能成為介面的一部分,並在特定情境中顯影。介面在此並非被觀看的對象,而是被經驗的狀態。它不以明確邊界呈現,而以分佈方式存在,並在日常活動中持續回應。

此一構想與 Mark Weiser(1952–1999) 所提出的「環境智慧」(Ambient Intelligence, AmI)概念形成呼應。在《二十一世紀的電腦》(The Computer for the 21st Century, 1991)中,Weiser 描述了計算技術融入背景的狀態,電腦不再作為可辨識的物件出現,而成為環境運作的一部分。Field UI 將此技術想像推進至空間與居住層級,介面不以裝置顯形,而以場域方式運行。住宅因此不只是承載介面的場所,而本身成為介面得以發生的條件。

空間運算與混合實境的介入

空間運算(Spatial Computing)的發展,進一步加強了 Field UI 在實際環境中的可操作性。透過擴增實境(Augmented Reality, AR)與混合實境(Mixed Reality, MR),數位資訊得以在三度空間中與物理場域精準對位。虛擬內容不再浮於視覺層,而嵌入物體的位置、尺度與方向之中,成為空間關係的一部分。介面在此不以獨立畫面出現,而沿著牆面、地坪與結構分佈,與建成環境共享同一組幾何與座標系。

於此過程中,「遠端歸因」(Distal Attribution)成為理解感知轉變的關鍵概念。當虛擬物體在三度空間中與物理環境精確對齊,並具備即時回應的互動特性,大腦傾向將其歸屬為環境本身的構成要素,而非外加的影像層。虛擬物體被感知為具有位置、重量與關係的存在,而非投射於視網膜上的符號。此一感知機制讓 Field UI 得以展開混合實相的操作模式,建築構件不再僅以物質形態界定其功能,資訊標註、狀態指示與行為回饋得以在空間中浮現並隨行為調整。牆面可以承載流動的內容層,物件表面則成為即時資訊的顯影界面。

相關研究亦顯示,空間增強實境可被用於設計過程本身的重構。透過在實體模型或既有空間中疊加光照模擬與環境數據,設計者得以直接觀察日照變化、陰影移動與氣候條件的即時反應。虛擬日晷、光照分析與環境參數不再停留於螢幕中的抽象圖表,而在物理模型上同步顯現。設計行為因而轉化為場域介面的操作,設計者透過身體位置與視角變化介入光影與數據的關係,設計決策在空間中即時生成。

Field UI 因此不僅改變居住與使用方式,也重塑了設計的工作模式。空間運算讓環境本身成為計算的承載體,設計與居住共享同一組操作邏輯。住宅與建築由此展現出作為操作系統的潛能,行為、感知與資訊在同一場域中持續交織與更新。

遞歸與顯現:Field UI 與 FUI 的層次關係

在設計與科技領域中,FUI 一詞長期承載著雙重甚至多重指涉。在視覺文化與影像實務中,FUI 主要被理解為 Fictional User Interface,亦常以 Fantasy User Interface 之名出現,指涉虛構世界中為敘事服務的操作介面;而在科技產業與概念設計語境中,FUI 則有時被轉用為 Future User Interface,用以描述尚未具體化的介面想像。此一語義分歧並非指向單一路徑的演進,而揭示了介面概念如何在敘事結構與技術願景之間被反覆重命名與挪用。

在此脈絡中,Field UI 與傳統所稱之 FUI 之間,呈現出清楚的層次差異,而非並列關係。Field UI 對應空間與結構層次,構成建築作為操作系統的運作基底,使互動得以在環境中被持續調節與部署。過往由 FUI 所描繪的介面經驗,則可被理解為此一場域結構在感知層次上的顯現形式。

從理論層次來看,Field UI 並非 FUI 的延伸版本,而是其得以成立的空間底層邏輯。它先於介面顯現而存在,界定互動得以發生的條件與邊界。此處所涉及的轉換,並非概念替換,而是層次與功能的分化。

Field UI 指向空間的組織形式與感知條件,其關注重點在於元素如何分佈、連接與回應,並以無中心的網絡結構與局部互聯關係作為核心特徵。此一理解承接 Allen 的場域條件理論,並轉譯至數位與感知層面,使場域成為可被行為與資訊調用的結構背景。

至於視覺文化中常被歸類為 FUI 的互動想像,則可被視為場域介面在經驗與表現層次上的具體化實例,例如《鋼鐵人》(Iron Man, 2008)中的抬頭顯示介面,或《關鍵報告》(Minority Report, 2002)(圖 7)所描繪的空中手勢操作。這些案例所關注的,並非介面的空間生成條件,而是互動如何被感知、如何與身體動作連動,以及如何在空間中形成即時回饋。

兩者之間呈現出由結構走向經驗的層次關係。傳統 GUI 將計算活動限制於螢幕框架之內,而過往常被歸類為 FUI 的互動形式,則往往被描述為零介面或自然使用者介面。此類操作得以成立的前提,在於環境本身已具備感知與回應能力。建築空間唯有先行成為場域,具備 Field UI 所描述的感測能力與多孔性,手勢、視線與姿態才得以轉化為有效操作。

演算法代理、環境語音回應與行為預測系統,透過聲音、光影與回饋機制進入日常經驗層次。幽靈不再停留於隱喻層,而成為介面運作的一部分。介面由此超出純粹操作層級,轉而連結居住者與建築的潛在狀態,形成持續調節的關係。

Field UI 構成住宅作為操作系統的空間與結構基底,而所謂 FUI 則可被理解為此一場域結構在感知與經驗層次上的顯現方式。兩者並非並列的介面類型,而是結構與經驗之間的層次分化。住宅不僅承載生活,而是在運行中與居住者共同生成狀態,成為具備高度回應能力的環境系統。

作為操作系統的住宅:Bratton 的「堆疊」與主權重構

若將居住經驗中可被感知與操作的互動表現,理解為傳統意義上所稱的 FUI,問題自然轉向其所依賴的後端結構。此類介面經驗並非獨立存在,而是嵌入於更大尺度的技術、資料與治理系統之中。住宅因此不再只是互動發生的場所,而成為參與跨越建築、城市與全球網絡之運算結構的一個節點。

Benjamin Bratton 在《堆疊:關於軟體與主權》(The Stack: On Software and Sovereignty, 2015)中所提出的理論,勾勒出此一後端條件的基本輪廓。他將當代世界理解為由多重層級構成的計算體系,住宅在其中不再僅屬於私密空間,而被納入行星尺度的運算脈絡。

在此意義下,所謂 FUI 所呈現的前端經驗,可被視為 Field UI 與後端運算結構在居住層級的感知顯現。住宅作為操作系統,並非由單一介面所構成,而是在場域條件、運算層級與日常行為之間,持續展開其運作。

堆疊的六層架構與住宅的定位

Bratton 在《堆疊:關於軟體與主權》中,將當代的行星計算結構描述為由六個相互疊合的層級所構成:「地球層」(Earth)、「雲層」(Cloud)、「城市層」(City)、「地址層」(Address)、「介面層」(Interface)與「使用者層」(User)。這六個層級並非線性排列,而是在不同尺度上同時運作,形成跨越物質、技術與治理的整體架構。

在此模型中,住宅不再只是位於某一層級的被動單元,而作為操作系統,橫跨多個層次並成為其交匯的關鍵場所。居住空間因此同時承載感知、計算、資料流通與制度性權力,成為行星計算在日常生活中最具體的顯現點。

在「使用者層」,居住者不再僅以生物學意義上的人類存在,而被理解為可被描述、記錄與預測的行為主體。人類居住者與非人類行動者,如掃地機器人或自動化家電,共同構成操作系統的使用端。行為在此被轉譯為可計算的資料形式,動作、節奏與偏好進入量化與回饋的循環,並向上層結構輸送。

「介面層」則對應於前述的 FUI。它構成使用者感知與操控複雜系統的主要接觸面。住宅中的控制面板、語音助理、擴增實境裝置,皆屬於此層的具體表現。介面並非中性的顯示工具,而在呈現資訊的同時進行篩選與排序。可見與可控的範圍,在此被技術設計與平台邏輯共同限定。

「地址層」將住宅內部的物件納入全球尋址體系。燈具、感測器與各式智慧設備皆擁有可被定位與調用的識別碼。物聯網技術讓家具與空間構件成為可被索引的資料節點,家庭不再是封閉的內部空間,而被嵌入全球網絡的可見範圍之中。私密性在此被重新定義,轉化為可被管理的技術條件。

在「城市層」,住宅與更大尺度的基礎設施相互連結。能源供應、物流系統與城市監測網絡,皆透過住宅節點向個體生活滲透。住宅操作系統在此呈現為城市操作系統的延伸,治理邏輯不再停留於公共空間,而進入居住的微觀層面,影響日常節奏與行為選擇。

「雲層」承載住宅所產生的資料流。溫度紀錄、語音指令與影像資料被傳送至大型平台的遠端伺服器。居住經驗的記憶不再僅存在於物理空間,而被存放於跨國資料中心。平台在此獲得對居住空間的實質介入權限,資料主權與空間主權開始交疊。

上述層級的運作,最終回到「地球層」。住宅的運算與連線能力依賴能源供應、礦物資源與全球製造鏈。看似輕盈的介面操作,背後連結的是高耗能的資料中心與密集的資源開採。居住在此被捲入行星尺度的物質循環之中。

透過 Bratton 的堆疊模型,住宅可被理解為多重層級的交會點。作為操作系統,它不僅承載前端介面所呈現的經驗,也連結後端的資料、平台與能源結構。居住因此成為橫跨感知、計算與治理的行為,住宅不再只是生活的容器,而是行星計算在日常層級的具體運作場所。

住宅作為平台

在堆疊的邏輯中,住宅逐步轉化為平台(Platform)。它不再只是承載生活的物理容器,而開始扮演資源調度與服務分配的角色。正如操作系統負責管理硬體資源並為應用程式提供執行環境,住宅作為操作系統,同時調節空間、能源與用水等物理條件,也處理感測資料、使用紀錄與行為回饋等數據資源。居住行為在此不再只是發生於空間之中,而是在平台所配置的條件下被持續運行。

這一轉變直接牽動主權概念的重構。傳統理解中,住宅被視為私人主權的邊界,家門之內象徵著不受外力干預的生活領域。然而,當居住者透過 Amazon 的語音助理 Alexa 控制照明或溫控時,平台的服務條款與帳號規則便同步進入居住空間。家庭的部分運作條件,開始依賴遠端平台的授權與維護。帳號狀態、系統更新與政策調整,皆可能影響住宅的日常功能。住宅操作系統因而呈現為多方共治的結果,科技公司作為平台所有者,政府作為法律與規範的制定者,居住者則成為實際操作與承擔後果的主體。

在此狀態下,主權不再集中於單一權威,而被分散於技術協議、法律條文與使用條款之間。住宅的控制權並非完全掌握在居住者手中,而是在多重制度的交會處被不斷協商。門鎖的啟閉、設備的可用性與資料的存取權,皆成為可被遠端決定的事項。所謂「數位幽靈」,正體現在此一不可見卻實質介入的權力形式之中。誰能存取系統,誰能中止服務,誰能修改規則,這些問題重新定義了家的所有權與控制權。

平台邏輯亦透過城市尺度進一步擴展,形成所謂的平台城市主義(Platform Urbanism)。以 Airbnb 為代表的租賃平台,將住宅轉化為可被即時調度與流通的資產。居住空間不再僅服務固定的家庭單位,而進入短期租用、評分機制與演算法排序的市場系統。住宅的價值開始依賴其在平台上的可見度、圖像品質與敘事方式。

在此過程中,住宅內部被高度影像化。室內空間以照片與描述的形式在網絡上流通,成為吸引注意力與消費的媒介。生活場景被重新編排,以符合平台的視覺規範與市場邏輯。室內不再只是居住經驗的背景,而成為可被觀看、比較與消費的圖像單元。平台資本主義由此穿透牆壁,將家庭內部納入更大的經濟與媒介循環。

透過平台化,住宅作為操作系統不僅調節日常生活的技術條件,也重組權力、主權與價值的分配方式。居住在此不再是純粹私人的行為,而是被嵌入平台規則、資料經濟與城市網絡之中。住宅因此成為行星計算在最親密層級的具體展現,其操作系統性同時涉及生活實踐、制度治理與資本運作。

智慧家居 ≠ H-OS

在住宅逐步介面化與平台化的過程中,「智慧家居」常被視為邁向未來居住的指標。然而,若將住宅理解為操作系統,智慧家居並不足以構成 H-OS。兩者之間的差異並非技術成熟度的高低,而是系統層級與治理邏輯的根本不同。

智慧家居的核心在於裝置整合與功能自動化。感測器、智慧燈具、語音助理與家電控制系統被串接於同一平台,目標在於提升便利性、效率與即時回應。居住在此被拆解為可被辨識與優化的行為片段,系統根據既有模式進行預測與調度。此類住宅仍然以控制為中心,以預設功能回應既定需求,其運作邏輯更接近高階遙控系統,而非真正的操作系統。

H-OS 所關注的並非單一功能的整合,而是居住如何在時間中生成。操作系統的核心任務,不只是執行指令,而在於管理資源、協調進程、處理衝突並容納未知狀態。當住宅被理解為操作系統,空間不再只是被動執行命令的介面,而成為能夠吸收行為痕跡、調整自身結構並持續演化的環境。居住不被還原為可預測的模式,而保留偏移、誤用與生成的可能。

智慧家居亦暴露出明確的主權問題。多數智慧住宅系統依賴封閉平台運作,其更新、授權與資料存取權掌握於平台提供者之手。當居住功能繫於帳號狀態與服務條款,住宅的部分運作能力實際上被外包給遠端系統。居住者在此成為使用者,而非系統的共同作者。住宅的可用性、可修改性與可持續性,受到平台政策與商業邏輯的制約。

H-OS 則要求不同的權限結構。操作系統不僅需要執行能力,也需要修改、修補與分叉的可能。居住者不只是使用介面,而參與系統的生成與調整。誤用、故障與非預期行為在此不被視為錯誤,而成為系統學習與演化的來源。住宅不以封閉的穩定狀態為目標,而維持對未來狀態的開放性。

此一差異亦反映在空間層級上。智慧家居將智慧附著於物件與裝置,牆面、地板與家具仍被視為背景。H-OS 則將智慧分佈於整個場域,空間本身成為計算與回饋的媒介。行為在環境中留下痕跡,痕跡反過來影響空間配置與感知條件。操作不再透過明確指令完成,而嵌入移動、停留與存在之中。

因此,智慧家居解決的是控制問題,H-OS 面對的是生成問題。前者優化已知行為,後者容納尚未出現的生活形式。前者將住宅視為被管理的系統,後者將住宅理解為能與居住者共同演化的運行結構。兩者在表面上可能共享技術手段,但在本體論與政治性上,指向完全不同的未來居住想像。

在「住宅作為操作系統」的框架中,智慧家居並非終點,而是需被超越的階段。唯有當住宅具備生成、修改與共同治理的能力,居住才能從被服務的狀態,轉化為持續書寫自身條件的實踐。

生成論與未來居住:故障、群智與生長

在 H-OS 的構想中,最具張力的部分在於其生成性(Generativity)。住宅不再被理解為一次完成、長期固定的建築成果,而被視為可持續調整、回應與演化的運行結構。當住宅被理解為操作系統,時間不再只是消耗與老化的尺度,而成為更新與分化得以發生的條件。

生成性的概念,源自軟體文化對系統可擴展性的理解。相較於靜態建築,軟體具有可迭代、可修補與可重組的特質。錯誤不必然導向失效,而可透過更新被吸收;需求的改變不必推翻整體,而可在既有架構中逐步調整。住宅一旦進入此一邏輯,居住便不再對應固定形式,而對應持續運行的狀態。

故障建築與美學誤用

數位系統的運作不可避免伴隨故障(Glitch)。在工程語境中,故障通常被視為必須排除的異常;然而在藝術與建築的討論中,故障逐漸被理解為揭露系統內在結構的時刻。當流程中斷、資料錯位或回饋失準時,系統平時被隱藏的邏輯反而浮現。秩序並非消失,而以偏移與斷裂的形式顯影。

在數位建築研究中,數位衰變(Digital Decay) 提供了清晰的例證。隨著檔案格式的淘汰、編碼方式的更新或傳輸過程中的資訊流失,原本被視為精確的三維模型會產生扭曲、斷裂或重疊。部分研究者刻意保留並操作此類錯誤資料,從中生成難以預期的空間形態,發展出被稱為「故障美學」的表現方向。數位模型在此不再被視為可永久保存的理想物件,而呈現出時間性與脆弱性。數位檔案的可變形態,動搖了數位媒介恆常穩定的假設,也將衰變重新引入建築的思考之中。

錯誤在此不再等同於失效,而被理解為生成的觸發條件。這一觀點可與 Tschumi 的建築理論形成對話。Tschumi 在《建築與斷裂》中提出,空間的意義往往來自偏離預期的使用方式。誤用、錯位與衝突,讓建築超出功能主義的封閉定義,轉而成為事件與行為的發生場。錯誤在此並非破壞,而是擴充建築語意的來源。

在住宅操作系統的討論中,故障可被理解為生成力的顯現。當演算法所預設的路徑與回饋機制遭遇延遲、誤判或資料缺口,原本被視為理所當然的秩序便出現裂隙。住宅操作系統不必然以完全消除錯誤為目標,而可以保留可被調節的失準狀態。透過受控的故障,空間得以產生不可預期的變化,居住經驗不被鎖定於單一模式,環境亦避免陷入過度一致與僵化。

故障因此可被理解為系統的潛意識。它不遵循顯性的操作規則,卻揭示系統尚未被完全編碼的層次。當住宅作為操作系統運行時,故障成為「機器中的幽靈」發聲的時刻。空間的偏移、回饋的遲滯或介面的失準,並非單純的技術問題,而是系統內部張力的外顯。生成性的居住環境,正是在這些裂隙中展開,讓生活持續處於可變、可回應的狀態,而非被固定於完美卻封閉的秩序之中。

群體智慧與自組織空間

「共識主動性」(Stigmergy)一詞源於對螞蟻築巢與覓食行為的研究,由生物學家 Pierre-Paul Grassé(1895–1985) 提出,用以描述群體如何透過環境中留下的痕跡進行間接協調。個體並不需要彼此溝通,也無須中央指揮,而是透過對既有痕跡的回應,逐步形成有序的集體行為。秩序在此不是預設結果,而是在反覆作用中湧現。

此一概念在 FUI 與住宅操作系統的討論中,提供了重要的生成模型。居住者的日常行為,行走路徑、停留頻率、使用節奏,皆會在系統中留下可被記錄與回讀的痕跡。這些痕跡可被理解為「數位費洛蒙」(Digital Pheromones)5,它們並不直接下達指令,而是在空間中累積可被感知的傾向。住宅操作系統透過讀取此類痕跡,逐步調整照明分佈、動線寬度、家具配置或隔間位置,空間秩序在此由行為密度與重複性自然生成,而非由上而下設定。

群體智慧導向的工作空間,呈現出以行為痕跡驅動的組織方式。當多數使用者反覆停留於特定區域,座位密度與聲學條件隨之調整;當某些動線逐漸減少使用,空間配置便鬆動並轉換用途。規劃不再依賴預先設定的藍圖,而在使用痕跡的累積中持續修正。中央控制退居背景,空間形態隨集體行為的節奏逐步浮現。

基於痕跡回饋的生成方式,構成「演算法鄉土建築」(Algorithmic Vernacular)6的重要基礎。此一觀點呼應建築理論家 John Habrake 在《支撐與填充》(Supports: An Alternative to Mass Housing, 1972)中提出的開放建築構想。建築不再由單一設計者完整規定,而在結構層與使用層之間保留可變關係,使居住者得以在時間中逐步塑造自身的生活環境。控制與生成在此被重新分配,設計退居背景,使用成為空間形態持續形成的動力。

近年的研究顯示,當參數化設計結合自下而上的生長邏輯,空間形態可在缺乏總體規劃的情況下,逐步適應地形、氣候與資源條件。生成出的聚落往往呈現高度地方性特徵,其秩序並非來自形式模仿,而來自長時間的回饋與調整。此類聚落在空間組織與環境回應上,展現出與傳統鄉土建築相似的有機性。

在住宅操作系統中,「共識主動性」指向避開集中控制的生成方式。空間不再被視為需要即時管理的對象,而被理解為能夠讀取行為痕跡並持續調整的環境。住宅由此成為集體行為的記憶體,生活方式在其中逐步沉積,形成可被延續與轉化的空間秩序。生成不來自設計的預見,而來自居住的累積。

生成式居住與後人類轉向

「生成式居住」(Generative Dwelling) 的概念在此浮現。居住不再等同於既定形式的佔用,而被理解為主體與環境在時間中共同演化的過程。住宅不只是被設計與使用的對象,而參與行為、感知與物質條件的持續生成。空間在運行中改變,居住關係在回饋中展開,形式因此保持開放。

「後人類居住」(Post-human Dwelling) 則指向此一轉向的具體形態。隨著生物技術與人工智慧的交織,住宅開始納入具備反應能力的非人類組件。生物材料如真菌結構與可呼吸的牆體,參與溫度、濕度與空氣品質的調節。人工智慧系統則透過感測與學習,與材料行為形成協同關係。居住者在此不再是唯一的決策中心,而與多重非人類行動者共同維持動態平衡。部分實驗更將腦類器官的神經活動轉譯為聲音與光線的變化,讓非人類認知狀態成為可被感知的空間條件。居住因此擴展為跨越人類與非人類的感官場域。

於此結構中,居住呈現出明確的表演性。每一次進出、停留與操作,皆對空間狀態產生影響。空間不再被視為靜止的背景,而在行為中被不斷改寫。這一觀點可與 Karen Barad 在《與宇宙相遇一半》(Meeting the Universe Halfway, 2007)中提出的「內在共構」(Intra-action)概念形成對話。主體與客體並非預先存在,而在關係中共同生成。行為不是發生於空間之內,而構成空間得以成立的條件。

FUI 在此扮演關鍵角色。它記錄行為的痕跡,並將回饋重新引入居住過程。空間狀態因使用而變化,使用方式又因空間回饋而調整。住宅因此成為一部持續書寫的歷史,其內容由居住行為逐步累積。居住不再是名詞,而成為動作本身。生成式居住由此確立其核心特徵。

邁向共演化的居住生態

回溯二十世紀以來的建築思想軌跡,並向數位與行星尺度的未來延伸,「住宅作為操作系統」逐漸呈現為一條清晰的理論光譜。從 Le Corbusier 所提出的機械隱喻,到 Bratton 在《堆疊:關於軟體與主權》中描繪的行星計算模型,建築的定位發生了根本轉向。住宅不再被理解為形式的容器,而逐步轉化為承載計算、感知與治理關係的運算場域。

此一轉向亦標誌著從機器到有機體的轉變。Le Corbusier 筆下的「居住機器」以標準化與效率為核心,回應工業時代對秩序與控制的渴望。當代住宅則更接近具備生物控制論特質的系統,能夠感知環境、記錄行為、調整狀態。空間不再追求單一最適解,而在差異與回饋中維持可演化的平衡。居住由此成為持續運行的過程,而非一次完成的結果。

在此過程中,「幽靈」的地位亦發生轉變。過往被視為干擾或噪訊的元素,例如使用者行為的不確定性、系統的失準、記憶的殘留與故障的出現,如今被重新理解為系統活力的來源。FUI 的角色不在於消除幽靈,而在於建立與幽靈共存的回饋結構。空間的詭異性不再是必須被平滑化的問題,而成為促發思考與生成差異的媒介。住宅在此不追求完全透明,而保留可被誤讀與再解釋的層次。

介面不再集中於牆面或螢幕,而分佈於材料、光線、聲音與動線之中,形成瀰漫於環境的場域結構。建築本身成為最大的智慧裝置,居住者透過移動、停留與存在參與系統運作。操作不再需要明確指令,而嵌入日常行為之中,近似於呼吸般自然。

然而,當住宅成為操作系統,其政治性亦無法迴避。介面化與平台化帶來的,不僅是便利與回應能力,也伴隨資料擷取、監控與平台權力的集中。堆疊結構讓居住行為進入跨尺度的運算體系,設計的責任不再停留於形式層面,而延伸至權限、隱私與可修改性的分配。未來的關鍵課題,在於如何在高度互聯的系統中,保留誤用、隱私與修補的可能,讓居住者持續參與空間的生成。

綜合以上討論,未來的住宅可被理解為「生成的場域操作系統」(Generative Field Operating System)。住宅不再只是被動的庇護所,而成為參與行為、記憶與關係生成的行動者。在此系統中,柯比意的機器獲得了生命的層次,Ryle 所質疑的「機器中的幽靈」找到了棲居的位置,而居住本身,開始在數位與物理交織的結構中,被重新學習與實踐。

住宅於是成為可以被居住的迷宮。不是因為它完全可控,而正因它保留生成、偏移與回應的空間,使居住得以持續發生。

附錄:H-OS Ghost Room Vibe Coding 實作示範

本附錄嘗試將「住宅作為操作系統」(Housing as an Operating System, H-OS)轉化為可被感知的前端場景。介面不再被理解為附著於螢幕上的視覺層,而被拆解為環境本身的條件配置。空間即介面,行為即輸入,回饋不以明確指示呈現,而滲透於整體氛圍與運行狀態之中。

畫面以病態琥珀為單色基調,透過霧、粒子與低對比光源壓縮能見度,空氣被塑造成近似固態的感知狀態。空間不提供清晰邊界與方向感,而保留壓力、重量與遲滯感,讓居住者意識到自己正身處持續運作的系統,而非可被完全掌握的容器。

房間的幾何結構採用場域矩陣的語法。地面網格、比例線與漂浮粒子並非裝飾元素,而是運算條件的視覺殘留,暗示空間由持續計算所維持。比例秩序在 Repair 模式中短暫顯現,如同工程維修介面暴露的骨架,對應建築作為操作系統的結構層。

場景中的半透明視窗不承擔資訊傳遞的功能,而呈現系統失準的狀態。延遲、噪訊、畫面撕裂與低頻震動被設計為可調參數,讓故障成為可操作的生成條件。介面不再追求穩定與清晰,而容許偏差、殘留與不可預期性作為居住經驗的一部分。

右上角的治理面板刻意模仿智慧家居與平台系統的控制邏輯。權限、帳號封鎖、Repair 模式與 token 注入構成日常主權的操作語法。當帳號被鎖定,視角距離與移動半徑受到限制,居住被重新定義為在服務條款之下的可用狀態,而非理所當然的自由。

整體體驗刻意保持安靜與沈重。幽靈不以角色或形象出現,而以背景服務、不可見代理、延遲回饋與治理邏輯的形式滲入空間。居住者能感覺到系統正在運行,卻無法確知誰在回應。住宅在此不再只是居住的機器,而成為持續調節、充滿不確定性的運算環境。

Prompt 示範

我要這個空間像仍在運作的住宅介面,

但居住者已經離開很久。

外面的世界看起來沒有天氣,

空氣像是被壓縮成固態,

每一次呼吸都顯得多餘。

整體比例遵循理想化的人體模型,

牆面、門框、視窗都精準對齊某個已失效的尺度系統,

彷彿空間仍在等待那個從未出現的身體。

介面懸浮在空間中,

像是被遺棄的視窗、靜止的通話畫面、未回應的提示訊息。

它們不再邀請操作,只是靜靜注視。

色彩被壓縮成單一色域,

冷白與灰藍之間,帶著醫療感與螢幕殘影。

亮度很低,但不是黑暗,

類似長時間未更新的待機狀態。

聲音應該幾乎不存在,

只留下微弱的電流感與遠處硬體運作的低頻。

安靜不是舒適的,

而是像系統仍在背景執行。

這裡像一棟仍在運算的住宅,

卻只剩下比例、介面與錯過的回饋。

不是廢墟,

而是沒有使用者的操作系統。

- Le Corbusier 在多部著作中明確將自身的建築觀置於古典建築理論的延續脈絡之中,特別是 Vitruvius(ca. 80–15 BCE) 所提出的建築三要素「堅固、實用、美觀」(firmitas, utilitas, venustas)。在《邁向新建築》與《模度人》(Le Modulor, 1948)中,他多次強調現代建築必須同時回應結構理性、使用效率與比例美感,並認為機器正是現代條件下最能體現此種整合的範例。對 Le Corbusier 而言,機器並非與建築對立的技術物,而是延續古典建築理性的新形式,因此建築可被理解為同時涵蓋建築物與機器的整體系統,而非單純的形式構成或工程裝置。

- 模度人(Le Modulor) 為 Le Corbusier 於二戰後提出的人體比例系統,試圖以一名身高 183 公分的理想化男性身體,結合黃金比例與費波那契數列(successione di Fibonacci),建立可普遍適用於建築與設計的尺度基準。該系統最早系統性闡述於《模度人》及續篇《模度人二》(Le Modulor 2, 1955)。模度人旨在以數學秩序調和人體、空間與工業化建造之間的關係,卻同時預設了單一、標準化的人體模型,後來亦受到忽略性別差異、文化多樣性與實際使用情境的批評。

- 「食人主義」(Antropofagia) 為巴西現代主義語境中的文化與藝術概念,源自 Oswald de Andrade(1890–1954) 發表的〈食人主義宣言〉,收錄於《食人主義宣言》(Manifesto Antropófago, 1928)。此一概念並非指字面上的食人行為,而是以隱喻方式主張對外來文化進行「吞食、消化與轉化」,將殖民文化轉化為自身創造力的來源。食人主義拒絕被動模仿歐洲典範,強調文化的再編碼與生成,後來亦被延伸為後殖民理論中關於混成、挪用與反向轉譯的重要參考框架。在藝術與建築理論中,食人主義常被用來描述對現代主義規範的再吸收與變形,指向以差異與混成作為生產動力的創作態度。

- 「海本體論」(Hauntology)為 Derrida 在《馬克思的幽靈》(Spectres de Marx, 1993)中提出的概念。該詞為 ontology(本體論)與 haunting(鬧鬼、縈繞)的語音與語義變形,用以指稱無法被完整在場化的存在狀態。Derrida 指出,現代思想長期建立於「在場」與「現實」的形上學假設之上,而海本體論則揭示,被否定、被延宕或被宣告終結的事物,仍以幽靈般的方式持續作用於當下。於此脈絡,幽靈並非過去的殘影,而是未曾實現的可能性、被中斷的未來或被壓抑的歷史回返於現在的形式。海本體論用以描述時間結構的失序,過去、現在與未來不再依循線性序列,而以重疊、回返與延異的方式共存。Derrida 藉此概念重新思考政治、歷史與責任,指出任何宣稱歷史已結束或未來已確定的敘事,皆忽略了幽靈式存在所帶來的倫理要求。

- 「數位費洛蒙」(Digital Pheromones) 指在數位或混合實境環境中,由個體行為所留下、可被系統讀取與回應的痕跡資料。此一概念源自群體智慧與「共識主動性」(Stigmergy)理論,借用生物學中費洛蒙作為隱喻,用以描述個體如何透過環境中累積的訊號進行間接協調。在多代理系統、演算法規劃與互動環境研究中,數位費洛蒙常用來指稱行走路徑、停留密度、操作頻率等行為殘留,這些痕跡不構成直接指令,而透過累積與回饋影響後續行為與空間組織。在住宅操作系統與場域介面的討論中,數位費洛蒙用以說明居住行為如何在空間中沉積,並成為生成與調整空間秩序的依據。

- 「演算法鄉土建築」(Algorithmic Vernacular) 指由演算法規則與集體行為共同生成的空間形式,其秩序並非來自單一設計者的整體規劃,而是在長時間的回饋、調整與累積中逐步形成。此一概念借用「鄉土建築」(Vernacular Architecture)對地方性、適應性與非正式生成的理解,並將其轉譯至數位與計算環境之中。在此脈絡下,演算法並非用來複製既有形式,而作為開放的生長機制,使空間能回應地形、氣候、使用行為與資源條件。演算法鄉土建築因此強調生成、差異與演化,對應於住宅操作系統中去中心化、可調整與可被居住者持續改寫的空間秩序。