二十世紀中葉以後,現代主義建築的歷史向度悄然轉折。曾經帶著革命激情與社會理想的前衛實踐,隨著制度化、全球化與官僚化逐步累積的壓力,被壓縮為可複製的視覺語法。由「國際風格」(International Style)擴散出的城市景觀逐漸脫離其原初的倫理與社會訴求,變成跨地域蔓延的建築行政語言。玻璃帷幕、鋼骨網格與無裝飾平面在世界各大都市快速繁殖,從曼哈頓企業大樓到歐洲戰後重建區,再到亞洲新興都市的金融中樞,城市被同質化的空間邏輯籠罩。透明而冷硬的表皮原本象徵理性與進步,後來卻成為匿名權力的外殼,讓建築從公共性的媒介悄悄轉變為金融體制的顯像裝置。

現代主義曾經信奉的普遍理性逐漸失去號召力。以單一形式與單一計畫調和世界矛盾的自信,在文化多樣性與全球資本流動的衝擊下顯得薄弱。由上而下的規劃語意不再具備道德光彩,象徵進步的幾何語法反而被解讀為行政控制與資本抽離的標誌。當建築不再被視為社會工程的核心力量,形式的純粹與技術的精準便難以保證生活改善。許多現代主義遺緒化為城市中的巨大外殼,懸浮於其原本想介入的社會結構之外,只留下形式強度,卻缺乏能支撐日常經驗的生命厚度。

少即是無聊

在現代主義信念逐步沉降的歷史背景中,Robert Venturi(1925–2018)之所以能成為轉向的核心人物,不僅因為他擁有敏銳的形式辨識力,更因為他敢於回到歷史的複數脈絡。對 Venturi 而言,歷史不是包袱,而是被現代主義強行切斷後仍持續流動的資源庫。他所開啟的,不是風格的替換,而是方法論的重置。

Venturi 在普林斯頓大學的受教時期讓他意識到形式語言並非單線演進,而是在不同時代的需求、信仰、技術與生活習慣之間交互生成。他對風格的理解總是伴隨著文化分析,而非僅是形式比對。這份敏感性讓他有能力看穿現代主義的「普遍性宣稱」,察覺其中所隱含的排除機制。當其他建築師仍期待透過抽象形式導向未來時,他已經開始質疑:「未來」是否真的需要清空過往才能存在。

1950 年代在羅馬美國學院的遊學經驗,透過羅馬街巷的褶皺、多重時間的堆積、紀念性與日常性的共存,讓他看見一座城市如何容納衝突與曖昧。這些空間不追求單義,而是靠層層疊置形成意義;不追求透明,而是以半影、轉折、偶然的視角構成深度。Venturi 在那裡重新理解了建築與生活的關係:空間的真實性並不來自純粹,而來自異質元素的彼此摩擦。

義大利街道的經驗讓他重新審視現代主義的論述。他逐漸明白,現代主義所謂的「簡潔」往往以刪除作為代價,而刪除的對象是複雜的人性、文化記憶與空間曖昧。他從歷史的碎片中讀出另一種真實,與其說他反對現代,不如說他反對那種將歷史壓縮為零度的姿態。他在羅馬所感受到的不是形式的誘惑,而是城市作為語言的多聲部性。這使他開始思考:建築是否能接受不一致?形式是否能承認緊張?語言是否能同時保留多重指涉?這些問題構成了他理論的骨幹。

1966 年出版的《建築的複雜與矛盾》(Complexity and Contradiction in Architecture, 1966)正是在這段思索中成形。Venturi 以成熟的學術語言挑戰現代主義的道德化框架,指責其對模糊與雜糅的壓抑。他提出的「兩者皆可」觀念,並非為了製造混亂,而是為了恢復世界本來的繁複。城市不是以邏輯法則運作,而是以矛盾、偶發、過度、象徵、錯置以及長期累積的文化層理共同構成。Venturi 主張建築應回應這些條件,而非壓平它們。

「少即是無聊」(Less is a bore)並不是一句輕挑的反擊,而是對現代主義認知論的根本性修正。他揭露了形式純粹的幻覺,強調建築面向的是擁有記憶、視覺習慣與文化負載的身體。所謂的「複雜」並不是裝飾,而是承認世界並非由單一邏輯構成;所謂的「矛盾」並不是錯誤,而是現實的構成條件。Venturi 藉此為後現代建築的哲學基礎奠定了決定性的方向,使建築理論重新連結歷史、符號與文化心理。

他所提出的,不是對現代主義的破壞,而是對建築感知方式的深度校正;不是對風格的替換,而是對世界閱讀方式的調頻。

擁抱複雜與矛盾

在後現代建築思想的形成脈絡中,Venturi 之所以具備革命性的意義,正因為他並非以塑造一整座形而上學體系為志業,而是以學者的敏銳手術刀切開現代主義的語言外殼,讓其內部的矛盾、虛構與自我神話化過程暴露於光線之下。與 Frank Lloyd Wright(1867–1959)或 Le Corbusier(1887–1965)追求宏大敘事的姿態相比,Venturi 的思路顯得更貼近批判傳統。他的革新並非依靠形式創造,而是在語言結構本身引發地震;不是建立新的純粹秩序,而是拆解既有秩序的幻影。他不以天才自居,而以耐心的觀察者自任;不追求絕對,而從文化的複雜內層中,提煉出足以撼動整個建築論述的問題。

批判力量的成熟,並非來自於操作現場,而是在知識實驗室中逐步醞釀。《建築的複雜與矛盾》標誌著二十世紀建築思想史的重要轉折。Venturi 在書中質疑現代主義對「純度」與「功能」的宗教化迷信,反對將建築簡化為可計算的邏輯。他強調建築是由多重意義、歷史情境與文化記憶交織而成的現場。他所提出的「雜亂的活力優於冷酷的秩序」(Messy vitality over obvious unity.)不僅是一句反論,更是對現代主義精神深層的鬆動。這種鬆動為後現代建築的語言開啟了縫隙,使建築能再次處理曖昧、矛盾、衝突與多義的現實世界。

然而,Venturi 的思想並非孤立生成。若不將 Denise Scott Brown 納入敘事,任何關於 Venturi 的重建都將失真且失義。Scott Brown 是極重要的共同作者,她將社會學訓練、城市研究方法與文化批判引入建築領域。兩人的合作是深度糾結的智識聯盟,而非配偶附屬於大師的傳統敘事。

這對夥伴關係的智識深度與對場域的改寫,卻未被制度給予對等的承認。1991 年普立茲克獎僅頒給 Venturi,而未納入 Scott Brown,引發學界廣泛不滿,後續更由學者與建築師發起全球性的請願,要求修正歷史性的忽視。Scott Brown 的回應既冷靜又犀利,她指出建築界老習於塑造「單一男性天才」的文化神話,掩蓋了真正的知識生產始終是群體性的、跨領域的、共同建構的。她所揭露的,不只是個人被抹除的問題,而是一套持續維繫權力不平等的文化機制。

Venturi 與 Scott Brown 的思想遺緒,不僅重塑了後現代建築的理論骨架,也動搖了建築作為「單一作者作品」的長期迷思。他們讓建築批評能夠容納複數聲音,承認矛盾與混雜,並且主張城市的語法遠比任何理論整潔得多。他們提供的不僅是設計方法,更是觀看世界、閱讀城市、分析權力的方式。此種方式至今仍深刻影響建築教育與批評論述,使我們得以在建築史的官方敘事之外看見更多被遺忘、被邊緣化、被壓抑的可能性。

在此意義上,Venturi 與 Scott Brown 的思想轉向不只是建築史的篇章,更是文化史與權力史的一部分。他們提醒我們:建築不只是形式,而是語言;不只是物質,而是社會;不只是美學,而是政治;不只是個人的天才作品,而是集體的記憶與辯證。透過拆解神話,他們讓建築重新獲得說話的能力,也讓世界重新獲得被多重方式理解的可能。

對英雄式原創與純粹的宣戰

Venturi 對現代主義純粹性的反抗,並非出於情緒性的否定,而是來自對歷史語法的細緻考察與再閱讀。他透過廣泛研究建築史,發現許多真正具有生命力的時期,往往並不遵循典律,反而滿載矛盾、衝突、歧義與創造性的偏移。手法主義與巴洛克之所以吸引他,不是因為風格本身的華麗,而是它們以極高的智性與技巧,悄悄撬動古典秩序。Michelangelo(1475–1564)在聖羅倫佐紀念圖書館(Biblioteca Medicea Laurenziana, 1524–1571)的階梯中,扭曲空間邏輯,使牆身彷彿向前滑動(圖 1);Francesco Borromini(1599–1667)在聖依納爵堂(San Carlo alle Quattro Fontane, 1638–1641)中,將橢圓空間推至極限,使形式呈現出不穩定而充滿張力的內在強度(圖 2)。這些作品沒有屈服於整齊與純度,而是展現了建築如何在不完全遵循規範的情況下,生成複雜美感。Venturi 透過這些歷史案例指出,若將建築侷限在純幾何與單義語言中,人類世界的多重感知與文化能量便難以在其中安身。

這場理論行動的矛頭同時指向了現代主義所形塑的「英雄式創作者」神話。Le Corbusier 將自身定位為能以全新語彙拯救世界的立法者;Ludwig Mies van der Rohe(1886–1969)則以近乎冷冽的純粹性建立形式的權威。Venturi 對這類姿態保持高度懷疑。他認為建築師毋須自居為文化的救世者,也不該以純粹性的美學戒律凌駕生活現場。建築師的角色並非排除不整潔的城市現實,而是辨識生活中複雜而具活力的結構,並將其轉化為有意義的空間語言。他推崇的建築師是一位能夠理解多義文化、接納衝突形式、聆聽微小日常的人,而非單向度的形象塑造者。

Venturi 對現代主義的拆解,逐步指向更深層的美學目標。他提出的「困難的整體」(Difficult Whole)並非對混亂的禮讚,而是承認建築語彙在文化流動中會攜帶多重、甚至彼此矛盾的意涵。語意在元素與元素之間摩擦、偏移、擴散,使建築不再是單一訊息的容器,而成為可被慢讀、可被再詮釋的文化場。與現代主義追求即時可讀的透明結構相反,Venturi 主張保留曖昧與縫隙,讓符號在時間的推移與不同觀者的經驗中生成新的語脈。當代生活本身就是矛盾的交會點,因此建築若要呈現現實的張力,就不能被壓縮為線性的純粹形式。

對城市平凡表面的再評估,也在此邏輯中獲得說明。Venturi 敏銳地察覺日常城市景觀由標誌、臨時構造、交通節奏、商業語彙構成,這些元素常被現代主義視為污染,但在他眼中卻是都市文化最直接的記錄。廣告牌、駕車路徑、倉促增建的體量,並非低劣之物,而是文化生產的具體痕跡,揭示城市如何被不同階層、不同需求所塑形。所謂的醜陋與庸常,比起被消除,更值得被理解。

Venturi、Scott Brown 與 Steven Izenour(1940–2001)在《向拉斯維加斯學習》(Learning from Las Vegas, 1972)中,共同解剖拉斯維加斯大道,從霓虹燈、汽車尺度、符號密度與視覺節奏中提煉出新的城市語法(圖 3)。通俗符號在他們眼中不再是頹廢的證據,而是文化文本;大眾文化形塑的不只是城市表面,更深刻影響了城市如何被閱讀、被觀看、被理解。這時的 Venturi 不再是純形式的理論家,而是一位文化語義的拆解者,主張建築必須面對現實的複數與雜質,從中擷取語言,而非依賴抽象而潔淨的道德純粹性。

由《向拉斯維加斯學習》延伸出的解放,不是向現代主義宣佈戰敗,而是將建築從形式禁錮中解脫,使其重新面對世界的複調、模糊與過度。Venturi 所追求的不是將建築推回某種歷史風格,而是將建築重新交還給生活,使其能夠與記憶、文化、社會節奏與歷史殘餘發生新的連結。他所開啟的,不是後現代的任意拼貼,而是能夠容納複雜性、理解矛盾性、承認文化深度的建築思維。這份思維至今仍在提醒我們:建築不必簡單,也不應假裝世界是簡單的。

《基爾特之家》:醜陋與平凡的宣言

Venturi 於費城完成的《基爾特之家》(Guild House, 1963)(圖 4)擁有遠超體量與外觀的文化與理論分量。建築史常將其列為後現代建築語言的早期分水嶺,不因造型上的細緻,而在於它對主導二十世紀建築審美體系的冷調理性發出的赤裸反擊。紅磚皮膚、規整開窗、廉價鋁框,皆不是為了吸引目光,而是為了顛覆目光;立面看似沈默,實際鋪排出一整套針對現代主義美學的批判手法。它以最不具英雄色彩的外貌展開一段尖銳評論,直接把「良好品味」的自我想像推向邊緣。

量體本身呈現對稱構式,六層的堆疊既貼近日常城市紋理,也暗示刻意壓低的姿態。Venturi 將其視為文本載體,在熟悉的模板中放置語意結節。立面以日常城市住宅的語彙作為外殼,並在其中嵌入對建築正統的提問。這些提問不是隱晦的密碼,而是以幾乎嘲諷的語調陳列在視線高度,等待現代主義的信徒被迫面對其自我矛盾。

入口上方的巨大磚砌圓拱無承重功能,僅被鑲貼在牆面之上。它的虛空感戳破了「結構誠實性」的信條。圓拱的存在只服務於語言效果,彷彿在宣告建築可以不再臣服於材料或力學的必然性。門廊中央的黑色拋光花崗岩柱顯然過度粗壯,同時也與周圍質樸的磚面産生奇異的不協調。這根柱子既不是古典柱式的復活,也不是現代的重構,而像是對兩者的冷靜刺探。它以過度的厚重感暴露古典語彙的失能,並提醒觀者:權威從來不是不可碰觸的。

屋頂原本預計安置一座金色電視天線雕塑。天線未必是裝飾品,但 Venturi 將其提升至象徵性高度,準備將日常生活的機械物件放上建築的冠部,使其成為整棟量體的象徵核。這一意圖與普普藝術的語境高度接近,帶著鮮明的文化評論意味。電視天線的本質與神祕性毫無關係,但金色的表面處理卻反轉了它在生活中的地位,暗示建築意義的來源不必來自崇高傳統,而可由城市生活的雜音、習慣、技術物流的累積所生成。Venturi 在此提出關鍵主張:建築的參照,可直接來自城市居民的現實經驗,而非高置於生活之外的理論演算。

《基爾特之家》作為一段建築史中的理論宣言,它擁有不可撼動的地位;但作為長者居所,其使用成效始終引發爭議。其文化語法的層次與反諷深度固然令人著迷,實際居住者是否能從中感受到尊嚴與舒適,卻缺乏具體證據。外界對建築界的疑問也在此處浮現:當作品主要與同業、評論者與理論社群交談時,那些真正生活在建築之中的人何以被納入敘事?語意遊戲與形式策略一旦成為焦點,生活需求便有被稀釋的可能。

這座建築在歷史上呈現雙重面向。一方面,它是挑動語言系統的文化文獻,開啟後現代的多元表述。另一方面,它提醒人們:批判若不將身體、居所與具體生活條件納入思考,便容易滑向自我迴旋。後現代建築在它之後迅速擴散成跨領域的語意實驗,而《基爾特之家》所留下的陰影在於,建築的倫理維度可能被排入後座。它迫使建築史面對根本問題:當符號持續生長並佔據論述核心,生活經驗如何被重新定位?當寓言壓過使用者,文化價值是否終將失去立基?Venturi 雖以此作重塑建築語言的疆界,但作品背後也悄然浮現另一條訊息:建築批評的鋒芒若未回到居住條件本身,便可能在自我消耗中失去原初的倫理承諾。

《范娜.范裘利住宅》作為《建築的複雜與矛盾》的提前宣告

《建築的複雜與矛盾》常被視為後現代主義的文本起源。同時,Venturi 於 1964 年完成的《范娜.范裘利住宅》(Vanna Venturi House, 1964)(圖 5)則成為這本宣言的建築前身。兩者並未呈現單向依附,而是處於緊密的互證關係;文本組構理論框架,住宅以物質化的方式揭露其邏輯。Venturi 在書中呼籲建築重新擁抱矛盾、折衝、偏移、模糊、歧義與厚度,而住宅則以具體形體測試這些觀念能否在建築現場以真實的空間、光線、尺度與行為成立。

Venturi 在《建築的複雜與矛盾》中明言,建築不應臣服於單一秩序。多重系統、相互抵觸的語彙與不穩定的關係,皆能在同一立面上形成有效的構成。這份立場在《范娜.范裘利住宅》的正立面率先被具體化。山牆的剪影以近乎素描的純粹出現,形體明瞭,輪廓筆直,宛如對歷史住宅原初姿態的回聲。表面散發平靜與確定,但屋頂中央的裂縫立即介入,使凝聚的整體被迫面對分裂。裂縫不僅打破對稱,也將觀者導向更深的層次,提示古典記憶無法再以單一方式被接收。純淨與破裂在同一平面並行,彼此牽引而不消弭,使立面生成雙重語意。

兒童畫般的山牆形象帶來熟悉感,彷彿呼應集體建築記憶。裂縫則重塑記憶,使熟悉轉為猶疑,讓整體性不再作為單一路徑被篤信。觀者在兩股視覺力量之間被牽引,既被吸入古典語彙構成的平穩,也被推向現代性的裂解。整體不被拆除,而是與破裂保持張力。正立面因此呈現 Venturi 所主張的「雙重閱讀」:穩固與不穩固、回憶與質疑、順從與偏移在同一範圍內共同發聲。立面既呼喚歷史的親近,也提出難以被立即消化的不確定,使觀者在觀看之際進入不再穩定的解讀狀態。

《范娜.范裘利住宅》的正面形象並非直白的象徵,而是 Venturi 觀念中的語意場。古典秩序的召喚與現代秩序的拆解在建築外皮上同時生成,使立面成為文化語法的折返點。這座住宅以極度簡潔的手段呈現複合結構,使《建築的複雜與矛盾》所描繪的多義語彙不再停留於論述,而在建築現場獲得鮮明且不可忽視的物質形體。

由正立面的雙重閱讀推向室內的偏移與非連續秩序

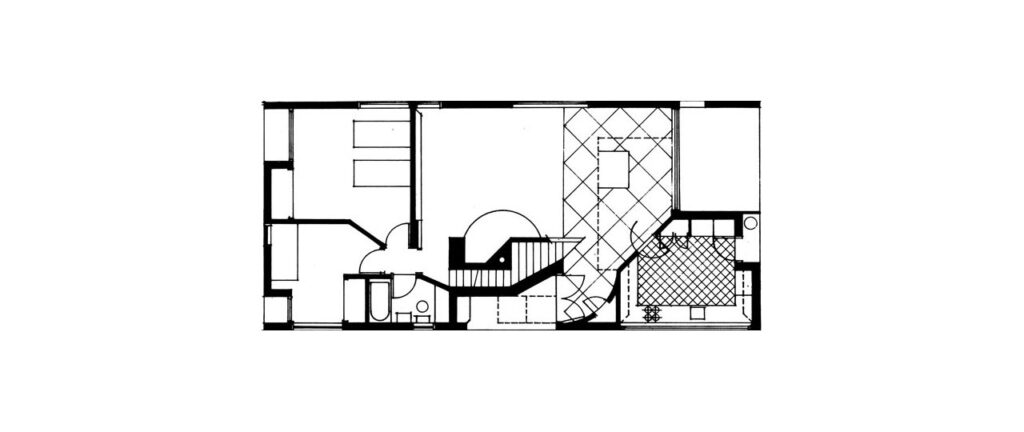

正立面的語意分裂只是開端。穿越入口後,室內空間立即將立面所建立的雙重結構延伸至日常尺度,使身體踏入一片難以以單線邏輯歸納的佈局。Venturi 在《建築的複雜與矛盾》所描述的並存性,在此獲得更直接的展演。室內以偏移、錯位與隱性的對抗性構成多重秩序,讓觀者持續在閱讀與迷失之間擺盪。

樓梯首先進入視野。其尺寸明顯超越實質用途,不僅佔據中央位置,也以接近雕塑的姿態壓住空間的節奏。巨大尺度與其通向用途曖昧的二樓之間形成緊張,使樓梯失去純粹的動線功能,反而轉化為語意載體。觀者被迫以符號學的方式理解它,而非以日常經驗使用它。Venturi 所指的「階段性秩序」在此被具象化:功能、象徵與結構不以線性排列,而以層層覆疊的方式呈現,形成多軌並行的空間文本。

窗洞與牆面的位置也未照傳統秩序排列。某些開窗偏離中心,使視線在空間內轉折,並拒絕提供現代主義所偏好的均質光線。視覺軸線因此無法穩定地引導觀者,反而以碎裂的方式將室內空間拆解為多個彼此牽動的段落。牆面的進退亦不遵循固定節奏,使流動性帶有阻滯感。整體佈局像是一首節奏斷裂的詩,以語意上的停頓迫使身體重新調整方向。Venturi 在書中對「非絕對秩序」的論述在此被具體呈現,形成建築場域內的空間語法。

室內的對稱不再是視覺安定的保證,而是被刻意改寫的條件。某些空間區塊以近似古典的方式排列,但下一瞬間便被偏移或不規則的構件打破,使秩序並非消失,而是持續變形。觀者在熟悉與陌生之間反覆進出,使房屋以極強的語言存在感維持其複合性。整體空間因此呈現 Venturi 所言的「不安的平衡」,一份無法被消弭的張力。

這些操作使室內佈局不再是功能的直接延伸,而是一場針對現代主義語彙的沉默辯證。視覺線索不再遵循單點透視,也不提供線性敘述,取而代之的是不完全連續的空間片段。每個轉折都帶著語意密度,使觀者被迫以閱讀者的姿態在室內行走。住宅不再是背景,而成為文化論述的公開場。

《范娜.范裘利住宅》的室內因此形成測試場,讓 Venturi 的理論不再停留於語言,而透過材料、光線與尺度展開運作。偏移、錯位與非線性成為空間邏輯,建築的閱讀方式由外牆延伸至內部。此類策略共同證明 Venturi 的觀點:建築的複雜未必導向混亂,矛盾亦未必導向崩解。多重秩序得以在同一空間中共存,並透過相互牽制累積更為厚實的文化深度。

室內的偏移與非線性秩序並未形成封閉系統,而是引導觀者朝向建築史的縱深展開閱讀,讓歷史語彙的併置成為另一層次的核心操作。Venturi 在《建築的複雜與矛盾》中指出,歷史無須被清空才能產生新意,也不必以純粹再現的方式返回當代,而可作為語言材料在特定場域中被重新編輯。住宅的空間配置正以物質層面的實驗回應這一立場,透過實際構成而非論述宣告,展示歷史如何在當代建築中持續運作(圖 6)。

壁爐的構造在此成為載體。它引用古典住宅的象徵核心,在許多文化脈絡中象徵親密與聚合,然而 Venturi 並未讓壁爐以傳統位置與比例出現,而是將其擴張,並轉化為樓梯與煙囪的外在軸心,使其同時扮演空間節點與符號結構的角色。壁爐不再專注於營造家庭凝聚,而被重新編碼為歷史語彙的存取點,使熟悉的象徵被轉向另一種閱讀方式。Venturi 在此提出歷史語法的開放性:歷史可以被引用,也可以被改寫;不必完成對應,也不必忠於原型。

另一組語彙則出現在門窗與牆面的比例處理。許多尺度看似接近古典建築中的比例系統,但位置、方向與邏輯卻與古典原有的秩序悄然錯開,使參照關係保持在臨界狀態。古典語彙從未被完全放棄,但不再以穩固的方式呈現。觀者在每一次凝視中都會察覺一股微弱偏移,使古典記憶始終無法安穩落地。這份不確定性正是 Venturi 關注的文化厚度:歷史不需光滑,而能保持其顛簸,使過往的語言在現代場域內保有開口。

在這些併置內,現代主義的語法逐漸被拆解。現代主義強調純粹、清晰與無歷史負擔的形式,並將建築視為理性邏輯的整體呈現。Venturi 的住宅以溫柔的方式拆解這項觀念。非連續的牆面、偏離中心的開窗、過度的樓梯、貼附的拱形裝飾,使現代主義所追求的中性語彙被重新放入語意情境。觀者不再面對無層次的白盒與乾淨界面,而是被置於多條時間線與文化記憶交織的空間場域內。住宅因此以極低的體量完成一次對現代語法的內部反寫,使歷史與當代不再以對立方式存在,而以互相滲透的方式共存。

這項反寫具有極高的批判強度。它拒絕現代主義所定義的唯一正統,拒絕以排除歷史來追求純度,也拒絕將矛盾視為錯誤。Venturi 使用住宅驗證他在書中提出的觀點:建築能容納多重聲部,能在矛盾中生成意義,在不完全的秩序中保持穩度。住宅並未追求視覺震撼,而以多層操作引導觀者認知建築語言的複合性,使形式、歷史、符號和居住經驗不再按照單線公式排列。

《范娜.范裘利住宅》因此不僅展現後現代語法的萌芽,也逐步建立新的批判框架,使建築回到文化語境,並以歷史語彙的併置質疑現代主義的排他性。觀者在此體驗到的不僅是住宅的形體,而是建築作為文化論述的另類發聲方式,使建築史不再是線性演進,而是由多條語意分支交織而成的網絡。

住宅作為理論實驗的結語:由複合性返回倫理問題

當視線離開室內偏移的動線與歷史語彙的並置後,《范娜.范裘利住宅》逐漸展露另一層意義。Venturi 在《建築的複雜與矛盾》所提出的多重秩序、語義疊合、歷史涵納與非線性視覺框架,都在此作進入具體場域。然而,當這些理論在空間中落地後,也同時使住宅顯示出其倫理上的邊界,將後現代建築引向必須面對的核心問題。

室內那些不以動線效率為依歸的空間片段、因語意強度而擴大的樓梯、位置曖昧的二樓、難以預測的光線軸向,構成充滿文化密度的空間體驗。住宅彷彿拒絕被完全理解,並以語意張力維持其建築姿態,使觀者在閱讀之中保持清醒。然而,對實際居住者而言,這些語言操作未必能自然轉化為日常生活的便利。Venturi 將住宅視為文化實驗場所,使空間轉化為批評工具,使建築成為可被閱讀的文本。使用者在此被引導進入一套具高度知識性的設計邏輯,而非純粹以身體進行生活的環境。

這並非否定住宅的價值,而是將其置於建築倫理的討論中。住宅的功能在許多文化系統中與身體經驗緊密連結,而 Venturi 更關注建築語言的更新,使住宅的象徵層次遠遠超過其功能層次。他在此重新設定了建築的任務,使文化生成優先於生活舒適,使形式辯證優先於動線流動,使語意強度取代純粹的居住效能。這些取向構成後現代建築的核心,也揭示後現代語法的倫理裂口。

當住宅成為理論的身體,當形式進入批評的角色,建築是否仍能穩固地回應身體與生活?這個問題在後現代的擴散過程中被多次提起,而《范娜.范裘利住宅》正是早期最具代表性的案例。它以無可取代的方式展示建築語言的更新可能,也讓建築界不得不承認:文化與符號的深度未必能無縫地延伸至生活場域。

《范娜.范裘利住宅》因而呈現雙向意義。它確立後現代建築的語法框架,使建築能離開現代主義的絕對邏輯,並構建具有複合性、多義性與厚度的文化平臺。同時,它也提醒後世:批評能量越強,倫理問題越清晰;語意越明亮,日常生活越容易被遮蔽。住宅的價值在此並未被否定,而是被拉回建築史的辯證中心,使建築能夠同時容納理論的光芒與生活的重量。

Venturi 早期後現代雙併典範

Venturi 的《基爾特之家》與《范娜.范裘利住宅》構成後現代建築語言的早期原型。兩案經常被歸類為不同方向的實驗,但並置觀察時,反而揭示 Venturi 思想的完整輪廓。《基爾特之家》立基於城市公共住宅情境,讓建築直接面對社會視覺文化與階級感知;《范娜.范裘利住宅》則回到私人住宅層級,將建築轉化為文化語法的內部辯證場。兩者指向同一後現代語言在不同尺度上的極端表現,並在短時間內將建築的文化位置推向新的結構層次。

《基爾特之家》的批判性源自城市環境本身。紅磚外皮、廉價鋁窗、貼附的拱形符碼、過度厚重的柱體,使日常城市視覺不再被建築教育的美學規範排除,而成為 Venturi 操作的語言資源。屋頂預計設置的金色電視天線尤具象徵性,它並非試圖重塑崇高,而是調整文化位階,讓庸常技術物進入象徵範圍,使城市低度美學轉化為建築批評的核心材料。Venturi 在此將都市語彙帶入建築史,使歷史不再只屬於古典,也能從公寓外牆的庸常性中生長。

《范娜.范裘利住宅》則採取完全不同的向度。它以私人住宅為框架,使建築轉化為可閱讀的文化文本。正立面的山牆輪廓召喚歷史住宅的集體記憶,而屋頂中央的裂縫立即破壞整體性,使古典語彙在安定與不安定之間游移。室內的偏移動線、巨大樓梯、錯位開窗構成多重秩序,使視線、光線與動線皆保持不穩定狀態。歷史語彙在此不以模仿方式再現,而以切割與偏移進入當代,使建築史被轉化為語言資源,而非被固定為可仿效的典範。

兩案呈現了 Venturi 對建築倫理的深層省思。《基爾特之家》面向長者住宅,使批評語言與功能需求形成張力。建築是否真正提升居住生活,或只是建築界的文化內部對話,始終是伴隨此案的倫理問題。《范娜.范裘利住宅》則顯示另一層倫理裂縫。語意密度遠大於機能效率,使空間更關注文化辯證,而非身體尺度的舒適。樓梯的巨大尺度與動線的不規則性,使居住者以某種方式進入建築語言,而非單純被空間接納。兩案因此揭露後現代語法的倫理界線,使建築在文化、形式與生活之間需要重新校準。

兩案也揭示 Venturi 對歷史態度的完整光譜。《基爾特之家》處理城市公共語彙,將街廓日常提升至批評高度;《范娜.范裘利住宅》處理深層建築史語彙,使歷史在當代場域中以不穩定方式重生。兩者共同展現 Venturi 的立場:歷史並非靜態的資料庫,而是可被錯位、重新排列與再造的語言材料。庸常與古典皆能進入建築語彙,只要經過結構性的偏移與語意的重新編碼。

兩案的並置使後現代語言的核心得以清晰呈現。城市庸常與歷史記憶不再分屬對立端點,而能在建築中形成流動的語意網絡。反諷與多義、外向批評與內向辯證、公共倫理與私人倫理、街廓視覺與歷史深層,在 Venturi 的操作下形成交錯,使後現代不再只是風格轉向,而是文化架構的重新設定。正因為有這兩座作品的同步出現,後現代建築得以在最初階段便擁有完整的語彙基礎,使建築不再依循單線邏輯,而能在裂縫、偏移與併置中生成更厚的文化張力。

《富蘭克林故居紀念館》:缺席的幽靈建築

《富蘭克林故居紀念館》(Franklin Court, 1976)由 Venturi 與 Scott Brown 共同構思,完成於美國建國二百週年,經常被視為他們早期後現代觀念成熟化的重要節點(圖 7)。相較於前期《范娜.范裘利住宅》與《基爾特之家》在私人尺度與公共住宅中的語義操作,《富蘭克林故居紀念館》面對的是歷史記憶、國家敘事與文化再現等更大範圍的公共議題。透過這項作品,Venturi 與 Scott Brown 將早期後現代的兩項核心原則重新編排:形式作為語言、歷史作為可閱讀的文本。他們延續了前述作品中對現代主義單義性的質疑,並將其推展至集體文化層級,展現早期後現代思維如何在不同尺度上實現概念連續性。

富蘭克林原居的建築實體已完全消失,僅留下考古層面的斷片。對於多數紀念性建築而言,常見的策略是透過復刻的形式提供看似完整的歷史幻象,使觀者得以沉浸在被再製的時代場景中。然而 Venturi 與 Scott Brown 卻拒絕進入這種視覺劇場。他們認為歷史的缺席不應以虛構填補,而應被正視並轉化為紀念的核心。這項思考直接延續《范娜.范裘利住宅》對形式符號的拆解方式,也延續《基爾特之家》對日常文化符號的再語境化,並在此處以更高度抽象的策略呈現。

設計者以白色鋼管在原址上架構出一座一比一比例的幽靈量體,使建築主體以抽象輪廓的方式返回現場。量體既不是歷史復原,也不是雕塑,而更像一幅懸浮於空中的等比例建築圖,將缺席具體化,讓觀者在空無中辨識過往的存在。地面下方保留的遺構以玻璃覆蓋,使考古層與抽象輪廓兩者同時可見,形成時間上的雙重視野:下層是可觸及的物質痕跡,上層是不可挽回的歷史空白被視覺化為空殼。觀者在此面對的不再是復原的房屋,而是歷史不可逆的事實。

正如同 Ihab Hassan(1925–2015)於《奧菲斯的肢離:後現代文學視野》(The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern Literature, 1971)所提出的「模糊邊界」(blurred boundaries)與文本碎裂。歷史不再是線性的敘述,而是由缺席、斷裂與不確定所構成的開放文本。於此脈絡中,《富蘭克林故居紀念館》不以結構的完整性傳遞歷史,而以空無與框架敞開詮釋的可能,使觀者以自身的經驗去補足空白。此一思維與《范娜.范裘利住宅》的「雙重閱讀」概念相互呼應,也與《基爾特之家》中對日常符號的文化介入形成連續性的語言譜系。

這座幽靈建築的選擇使紀念策略從再現轉向反再現。沒有具象的房間、沒有家具、沒有重建的場景,而是一組線條讓觀者在空間中行走,藉由自身的身體尺度去體會失落的量體。紀念不再依賴形式填補記憶,而是透過缺席本身將時間與意義交還給每位走入現場的人。觀者在此不再是接收歷史,而是參與歷史的再創造。

然而,《富蘭克林故居紀念館》也延續了 Venturi 早期作品的另一層矛盾。與《范娜.范裘利住宅》相同,它以高度智識的符號語言構築空間,觀者若缺乏建築史或後現代思想背景,可能無法迅速辨識其意圖。與《基爾特之家》類似,它介入公共文化,卻可能在語彙密度過高時排除尋求情感連結的使用者。許多訪客期待看見重建的房屋,以想像富蘭克林的日常生活,卻在現場面對一座抽象鋼架與裸露遺跡,需要以理性分析與詮釋能力進入作品。

《富蘭克林故居紀念館》因此在後現代思想上取得重大成就,同時也揭露了後現代文化策略的陰影。缺席成為敘事,虛空成為記憶,但情感可能因此無法安放。紀念被重新定義為知識性的閱讀,而非沉浸式的體驗。這項作品雖成就了對現代主義紀念方法的拆解,也同時提出關鍵提問:當紀念被語言化、概念化、抽象化之後,記憶是否仍能落地於人的經驗與情感之中?

《富蘭克林故居紀念館》延續了 Venturi 與 Scott Brown 早期後現代建築的核心精神:形式作為引用、建築作為語言、歷史作為可閱讀的文化文本。它與《范娜.范裘利住宅》的結構辯證相互呼應,也與《基爾特之家》的都市符號學並置構成早期後現代的雙併典範。透過這三項作品,後現代建築從私人住宅、長者公寓走向國家文化場域,使後現代語言第一次以完整規模進入公共空間,成為集體文化中的思想事件。

現代主義的批判性繼承者

從《范娜.范裘利住宅》所展現的語義裂縫與對現代主義的內部辯證,可更清晰地理解 Venturi 在戰後建築史中的位置。他從未像 Philip Johnson(1906–2005)那般以近乎時尚式的姿態在風格之間迅速轉換,也未曾以帶有投機色彩的方式擺弄建築語彙。Johnson 的轉向常帶戲劇性跳躍,彷彿拆換表層服飾;Venturi 的方向則更接近一段漫長的思想內部改革,在現代主義家族內部進行深度調整。他對現代主義的態度不包含背離,而是一位自視為家族成員的繼承者,試圖在誠懇之中進行矯正,以自身的敏銳與耐心把原本已逐漸僵化的體系重新引回其曾擁有的開放度。

Venturi 的視野逐漸從美式現代主義的冷冽框架轉向 Alvar Aalto(1898–1976)等北歐建築語系。他在 Aalto 的作品裡讀到曲線的柔韌、木材的溫度、光線的流動,以及對場地條件的細膩回應。現代建築並不必然拒斥歷史,也不需要把地方文化排除在外。Venturi 所推崇的,是能在現代語法中吸納材料質地與行為複雜性,並以語意上的厚度支撐空間經驗。他反感的,是以潔淨、沉默、透明為美學標準的模組化模型。

《建築的複雜與矛盾》奠定的語義策略以反諷、併置、偏移與多層閱讀為核心,然而在1980年代的商業文化風向下,原本的論述逐漸被稀釋。他試圖為建築恢復歷史深度,結果被市場吸收為表面裝飾;他企圖引入多義符碼,結果流向視覺公式;他希望讓城市生活的矛盾成為建築語法的一部分,結果被簡化成符號拼貼的捷徑。

沿街立面開始出現粗製柱式,缺乏文化脈絡的量體套上偽古典山牆,鮮豔卻不協調的顏色被拿來增加識別度。類似手法缺乏文化重量,也無法承載 Venturi 在《向拉斯維加斯學習》(Learning from Las Vegas, 1972)提出的閱讀能力。形式被抽離原本的理論背景,只留下最易複製的外貌,導致後現代語彙變成視覺快捷方式,而非批判方法。

Venturi 的初衷在於讓建築重新承擔歷史、文化與日常經驗,並在多義結構中尋找語言更新的可能。商業環境的吸收卻把這份企圖削成輕薄的風格符碼,使批判的力量被包裝成景觀效果。學術與實務之間的落差於焉擴大,也使 Venturi 的思想在建築史裡同時深刻又容易被誤讀。

Venturi 本人對此現象保持明確距離。他看見自己投入巨大心力所建立的理論框架被簡化為文化商品,並看見後現代主義在社會場域中的失速。這份失速既非他的願望,也非他的設計,而更像文化環境在消化複雜思想時失手後的殘餘結果。Venturi 的悲劇性在於,他無法阻止後續發展的庸俗化,同時也無法放棄自己所堅守的信念。他開啟建築重返歷史的可能,卻目睹歷史在被無限複製後失去厚度;他以符號與反諷作為建築語言,卻看見符號被降解為視覺標籤,反諷被轉化為無意識的玩笑。

正因如此,他成為後現代建築史中最複雜的身影:既是革命的觸發者,也是革命的旁觀者;既是語言的重寫者,也是語言的見證者。他創造的建築思想具高度文化成熟度,卻也讓他不得不面對其概念在市場環境中的分岔命運。Venturi 以批判姿態改寫現代主義,卻也以同樣批判的方式看待後現代風潮。他既是改革者,也是自我反省的觀察者;既是父親,也時常與自身的後代保持距離。當他的語言被其他人以輕率方式使用時,他的建築思想反而更顯堅實,其重量也更適合被視為對現代主義的續篇,而非後現代的狂歡。

Venturi 的雙重鏡影:Frampton 的質疑與 Jencks 的神化

Kenneth Frampton 與 Charles Jencks(1939–2019)對 Venturi 的評價,形成戰後建築史中極具張力的兩造批評系統。Frampton 的立場向來基於批判地域主義的倫理框架,將建築視為回應地方文化、材料與工藝的空間實踐,而非符號操作的文本。對他而言,Venturi 的語言策略偶爾偏向文化戲劇,過度依賴符號的編輯與語意的聚合,使建築有時遠離物質性、結構性與地方條件。他質疑 Venturi 是否在追求複雜性時忽略了建築的身體基礎,並認為後現代語法在商業文化環境中迅速被消化與誤用,其速度之快,反而驗證了語言策略缺乏抵抗力。Frampton 對 Venturi 的保留,不是對後現代的全面否定,而是對文化符號學過度膨脹的警示,使建築在全球化的扁平環境中可能喪失現場倫理。

Jencks 的立場則完全不同。他將 Venturi 視為後現代建築的起點,並在《後現代建築語言》(The Language of Post-Modern Architecture, 1977)中以象徵性標籤的方式提升其地位,將《范娜.范裘利住宅》與《基爾特之家》視為後現代語言的範式。他讚賞 Venturi 打破現代主義的單向語法,也讚賞其引入歷史記憶與大眾文化。然而,Jencks 的詮釋使 Venturi 的理論被置入更宏觀的文化敘事中,使其作品在象徵體系裡被視為「後現代的模板」。這項操作雖確立 Venturi 的歷史位置,卻同時削弱其批判內涵,使其複雜的語意被同化為後現代的旗幟。Jencks 的詮釋塑造了 Venturi 的傳播方式,卻也導致他更容易被表層模仿所吞沒。

Venturi 介於 Frampton 與 Jencks 之間,處於不斷被重新詮釋的位置。他既不是純粹的符號建築師,也不是地域倫理的實踐者。他的語言策略既有文化厚度,也具反諷鋒芒;既揭露現代主義的盲點,也暴露後現代語法的脆弱。正因如此,Frampton 與 Jencks 的評價雖相互矛盾,卻共同揭示了 Venturi 的獨特位置。他不屬於任何單一體系,卻能同時觸動兩端的批評。這種難以歸類的狀態,使 Venturi 的作品在建築史中保持了異質的重量,也使他的語言在今日仍能被重新閱讀而不陷入枯竭。

Frampton 與 Jencks 的分歧

Frampton 與 Jencks 之間的深層分歧,本質上並非單純源自對後現代的不同理解,而是映照出 Venturi 思想本身具有的二元結構。Venturi 的語言策略同時包含文化符號學的開放性與建築倫理的自我反省。他既重視文本,也重視城市;既肯定歷史,也承認現代性;既拆解形式,也關注生活。這些特質使他的作品總是朝向兩個方向延伸:一端面向文化語意,一端面向物質生活。Frampton 強調建築的身體性、工藝與地域回應,因而在 Venturi 的符號密度中看見建築與生活斷裂的可能。Jencks 聚焦於語言、象徵與文化批評,因而在 Venturi 的語法中看見歷史再編與符號創造的巨大能量。兩者的分歧反而證明 Venturi 無法被單一思想系統收編,他的作品游移於兩端,使自身成為現代與後現代之間的動態節點。

Venturi 的二元性並非內在矛盾,而根植於他對建築本質的理解。他主張建築必須同時承載文化符號與具體生活,並以複合語言回應城市與歷史。此種多層結構讓作品始終維持無法被簡化的張力,也使 Kenneth Frampton 與 Charles Jencks 分別捕捉到其中不同面向。兩者之間的歧見不只是評論立場的差異,而可視為 Venturi 理論結構在批評層面的回聲。Venturi 的作品難以被單一框架吸納,並非語言曖昧,而源於他對建築必須抵抗單義化的堅持。Frampton 著重倫理維度,Jencks 著重語言與符號層次,而 Venturi 的思考始終同時涵納兩者。

Venturi 的隱性回應

Venturi 在公開發言中鮮少直接反駁 Frampton 或 Jencks,但他的作品與文字始終呈現隱性的回應。他沒有否定 Frampton 對建築倫理的強調,而是在《向拉斯維加斯學習》中以都市景觀與大眾文化的角度展現另一種倫理觀。他認為建築並非必須以材料的崇高與地域的純度建立正當性,而可以在俗常、通俗、甚至邊緣的文化現象中尋找倫理內容。這不是 Frampton 式的建築誠實,而是對城市生活的誠實,使倫理從材料轉向文化,使建築從回應土地轉向回應集體經驗。

對 Jencks 的隱性回應則更為複雜。Venturi 從未否認後現代語法的必要性,也未否認歷史語彙的多義性。然後,他始終警惕後現代風格化的風險。他對商業建築中泛濫的後現代符號保持距離,也對被簡化的語彙感到不安。他明白 Jencks 所建構的後現代歷史敘事具有推廣效果,但也清楚後現代語言若被過度商品化,將不再具文化深度。Venturi 透過作品而非論戰,展現他對後現代語言的自我調整。他在後期設計中減弱戲劇性的併置,也減少表層符號的堆疊,讓語言回到城市、場所與使用者。這些轉變形成他對 Jencks 的靜默回應,使其作品不再輕易落入風格化的陷阱。

Venturi 透過沉默、調整與作品本身,回應了兩位評論者的立場。他不以辯論方式確立自身,而以不斷調整的建築行動維持思想的複合性。在此過程中,他始終拒絕被單一敘事收編。無論是 Frampton 的倫理批評,或 Jencks 的語法讚頌,都無法全面涵蓋 Venturi 的位置。這種被誤讀、被放大、被抽象化的狀態,反而使 Venturi 站在建築史的中層地帶,形成難以替代的密度,使其作品在複雜性中持續保持活性。

Venturi 的未竟命題:建築作為文本、文化與矛盾的生成場

Venturi 在戰後建築史中的位置,從未真正屬於單一範疇。他既不是純粹的現代主義者,也不是被完整收編的後現代旗手。他的作品在裂縫、偏移、併置與語義密度中運作,使他的思想始終游移於兩端,又在兩端之間生成可持續的精神位置。他從現代主義的內部出發,以批判者的姿態修補其自我削弱的部分;他也以後現代語法重新整理歷史、文化與城市,但始終警惕語言被風格化之後可能落入的空洞。這種難以歸類的狀態,使 Venturi 不僅重新開啟建築作為文化文本的可能,也迫使建築師重新審視建築與生活之間的關係。

《基爾特之家》揭示城市庸常與文化符號的批判潛能,《范娜.范裘利住宅》展現建築語言的多重閱讀,《富蘭克林故居紀念館》則把語言策略推入歷史記憶的深層,使缺席成為結構元素,並以空白回應不可復原的過去。三案構成他思想的三個面向:對日常的敏感度、對語意的精準掌握、對歷史的自覺。透過這三者的並置,Venturi 以行動證明建築可以同時是批評、實踐與文化編碼。建築不必追求純度,也不必拒絕矛盾,而能在矛盾中生產新的秩序。

Frampton 與 Jencks 對 Venturi 的評價形成另一組鏡像,使他的思想二元更為鮮明。前者強調材料、地域與倫理,使 Venturi 的符號策略顯得過度抽象;後者以語法與象徵鞏固其歷史地位,使複雜性被轉化為後現代的標誌。兩種詮釋都無法完全容納 Venturi 的位置,反而揭露他作品的深度構成。他既能承認現代主義的價值,也能以反諷的方式指出其侷限;他能回到歷史,也能讓歷史在當代語境中被重新排列。這份張力並非矛盾,而是他的建築思想最重要的結構。

Venturi 的真正重要性,不在於他是否創立了後現代主義,也不在於他是否以符號操作開啟新的風格,而在於他使建築重新具備閱讀的可能。透過他,建築不再是透明的器皿,而是能夠被拆解、引用、重構的文化文本。建築在他筆下得以回到生活的複雜現實,同時也保持與歷史、符號與城市文化的多層連動。Venturi 的建築思維因此成為持續發酵的精神力量,使後世能在他留下的語義裂縫中再次發現建築的文化意識。

在戰後建築史的長線裡,Venturi 的位置並非通往某種風格的起點,而更接近持續運作的問題設定。他讓建築重新直面自身的矛盾,將「複雜」轉化為可被運用的思考工具,並讓「矛盾」成為能夠推動生成的語法來源。他的作品不追求給出完整答案,而是建立結構性的提問方式,迫使建築回到思想層面本身。建築師因此得以在面對城市、歷史、文化與日常生活時,透過多重秩序、曲折的閱讀路徑與對反諷的高度敏感,展開新的思考方向。

Venturi 的結語因此不在他本人,而在被他打開的那些空隙。建築的文本性、城市的文化深度、歷史的可閱讀性、日常的語意層次,都在這些空隙中繼續擴散。他留下的不是風格,而是方法;不是定義,而是問題。這些問題在今日依然有效,建築因此在面對過度簡化的全球景觀時,仍能藉由 Venturi 的語言重新獲得思考的密度與文化的重量。