2025 年 12 月,台中《綠美圖》(Green Museumbrary, 2025)(圖 1)正式啟用,亞洲當代建築的論述場域隨之出現高度集中的焦點案例。此一結合市立圖書館與美術館機能的公共建築,由 SANAA 主持設計,建築師妹島和世(Kazuyo Sejima)與西澤立衛(Ryue Nishizawa)攜手台灣劉培森建築師事務所完成。其意義不僅止於機能層面的雙館整合,而在於透過極端節制的形式語彙與高度開放的空間結構,重新推進現代主義在二十一世紀公共建築中的命題。

建築在透明、連續、去中心的構成策略中,將閱讀、觀看、移動與停留置於同一感知平面,空間不再受明確邊界與層級所規範,而轉化為可被身體反覆穿越與重寫的感知場域。極簡不再指向形式的自我純化,而轉向對感知條件的精細校準,建築作為公共制度的象徵,與作為經驗結構的場域之間,維持持續張力與未被封閉的關係。

從水湳機場到文化森林的類型學重構

《綠美圖》位於水湳經貿園區北側,處於台中中央公園的核心區段。相較於歐洲歷史城區中層層疊加的城市紋理,這裡呈現的是仍在成形中的都市結構與尺度秩序。面對此一生成中的城市狀態,SANAA 得以不受既有形式與文脈牽制,將其長期發展的去物質化操作推向更為純粹的空間實驗。

在此類尚未穩定定型的城市場域中,場所問題並未自然生成,而必須透過空間經驗被主動引發。如何讓公共性得以被感知,讓身體經驗逐步轉化為可累積的城市記憶,成為建築必須正面回應的核心課題。公共性、感知經驗與未來城市記憶之間的關係,在此被迫重新協商與建構。

機構類型的鬆動與跨機能操作:Museumbrary 的融合空間

「綠美圖」(Museumbrary)這一混合詞彙本身即揭示了制度層級上的位移,標誌著既有文化機構類型學的鬆動與重組。傳統意義中的美術館與圖書館,長期分別承載「觀看」與「閱讀」、「圖像」與「文本」、「展示」與「典藏」的分工結構。前者透過白盒子(White Cube)式的光線控制,將視覺經驗推向高度聚焦與審美自律 1;後者則依賴均質照明與秩序化配置,維持知識存取的穩定與可預期性。兩者在空間語言與操作邏輯上,始終維持清楚的分界。

在《綠美圖》的設計中,SANAA 並未沿襲將雙重機能包覆於單一紀念性量體內的策略,而是透過拆解、分散與弱化邊界,將不同程度的閱讀、觀看、停留與穿行配置於公園綠地之中。功能不再以封閉房間或明確樓層加以劃分,而以連續的平面、透明的介面與尺度鬆動的空間序列彼此滲透。制度性的差異在此被降至最低,轉而讓身體經驗主導空間的實際使用方式。

Bernard Tschumi 在《建築與分離》(Architecture and Disjunction, 1994)中指出,當彼此不相容的機能被刻意並置,建築不再只是容納行為的中性容器,而轉化為促成事件生成的觸發裝置。此一論述可作為理解 SANAA 於《綠美圖》所採取空間策略的重要參照。SANAA 並未試圖整合藝術與知識的制度邏輯,而是透過「跨機能操作」(Cross-Programming)與「機能轉置」(Transprogramming),將原本分屬不同體系的使用行為置入重疊且錯置的空間關係之中。閱讀可能在展覽動線中展開,觀看亦可能發生於日常穿越的路徑之上。所謂「融合空間」(Fusion Spaces)並不指向功能的和諧統一,而指向制度邊界持續鬆動之後,新的使用關係與感知模式逐步浮現的狀態。

滲透性與地景連續:建築作為介質的空間倫理

在 SANAA 的設計哲學中,建築不再被理解為屹立於地景之上的紀念性物件,而被重新界定為調節環境關係的過濾器與介質。妹島與西澤對《綠美圖》的構想,經常被概括為「公園中的圖書館,森林中的美術館」(A library in the park, a museum in the forest.)。此一說法並非單純的修辭策略,而指向其空間操作的核心原則:滲透性(Permeability)2。

建築並未以封閉量體切割場地,而是由多個彼此獨立卻關係鬆動的量體構成。八個主要量體透過底層架空的處理被抬升於地景之上,植被、風向與光線得以在建築下方延續其原有的流動狀態。此一操作在形式上可直接追溯至現代主義脈絡中 Le Corbusier(1887–1965)在《邁向新建築》(Vers une architecture, 1923)所提出的地面解放想像,但在此不再承擔宣言式的形式象徵,而轉化為對都市環境連續性的細部調節。

透過架空與透明界面的反覆運用,建築與公園之間不再形成清楚的前後、內外分界。行走於中央公園的路徑得以自然延伸至建築底層,閱讀與觀看活動嵌入日常穿越的節奏之中。地景在此並未被建築終止,而是被引導、折射並重新分配。《綠美圖》因此不作為公園邊界的標誌,而更接近公園狀態的延展形式,建築的存在感被刻意削弱,環境的連續性則被放大為主要的空間經驗。

此一滲透性策略,讓建築的公共性不再來自象徵高度或量體尺度,而來自其對環境條件的回應能力。風、光、植被與人流構成可被感知的空間媒介,建築在其中扮演調節與轉譯的角色。公園不再只是背景,建築亦不再是主體,兩者在連續的地景操作中形成相互滲入的關係,公共空間的經驗由此被重新組織為開放且未被封閉的狀態。

Mies 的遺產:從通用空間到流動地景

欲理解《綠美圖》的建築語彙,必須回到 Ludwig Mies van der Rohe(1886–1969)所奠定的現代主義構成邏輯。後世評論者常以「皮層與骨架」(Skin and Bones)一語,概括 Mies 建築中對結構與圍護關係的基本處理方式。此一說法並非指涉其本人提出的理論命題,而是用以描述其將承重體系與圍護構件清楚分離的實踐立場。

在此構成邏輯之中,建築不再依賴量體的厚重性來確立自身存在,而透過比例、節奏與透明度組織空間經驗。結構以理性的框架形式確立秩序,圍護構件則僅負責界定內外關係而不承擔承重功能,現代主義的空間語法因此建立在結構可讀性與形式自律之上。

這一原則在《西格拉姆大廈》(Seagram Building, 1958)(圖 2)與《新國家美術館》(Neue Nationalgalerie, 1968)(圖 3)中達到高度凝練的狀態。結構被推至極度自律的位置,材料的節制服務於空間的抽象清晰,而非象徵性的形式表述。其背後所涉及的,則是Mies 在《建築與時代》(Baukunst und Zeitwille, 1924)中反覆強調的結構倫理與形式自我約束 3。

《綠美圖》的建築語言正是在此一現代主義句法之後展開,但不再以結構的顯現作為終點,而將其推向更為輕薄、去實體化的感知層次。

皮層的消散與骨架的隱沒:SANAA 對 Mies 現代主義語法的去物質化轉寫

SANAA 在《綠美圖》的實踐,可被理解為對 Mies 所確立之「皮層與骨架」傳統的延續與轉寫。結構與圍護的分離不再服務於構造邏輯的可讀性展示,而被推向更為稀薄、透明且低密度的空間狀態。柱列淡出視覺前景,邊界失去明確輪廓,量體不再承擔紀念碑式的重量感,建築存在轉向更為脆弱而不穩定的感知條件。

若說 Mies 透過「皮層與骨架」建立了現代主義的構造語法,SANAA 則在此語法之內削弱材料的顯影,將建築引導至近乎消散的臨界狀態。結構依然維持其物理職能,卻不再主導觀看經驗。視覺秩序由構造理性轉向感知流動,現代主義長期依賴的物質確定性,在此被改寫為輕盈、開放且不斷變化的空間條件。

Mies 對玻璃的運用,意在確立清晰而銳利的邊界。玻璃在其建築中形成晶瑩且權威的分隔,將室內空間與外部城市的雜多現實明確劃界。此一邊界不僅是物理性的隔離,更是幾何與秩序的宣告。玻璃在此承載著現代主義對結構理性與形式純度的信念,透過透明性建立空間的可讀性與控制感。

相較之下,SANAA 在《綠美圖》中對玻璃的處理呈現出高度的不確定性。建築採用雙層表皮系統,內層為高性能 Low-E 玻璃或金屬覆層,外層則包覆銀白色的擴張鋁網。此一鋁網並非附加裝飾,而是重新定義邊界狀態的關鍵媒介。玻璃不再構成明確分隔,而被納入具有厚度的邊界區(Border Zone),視線在此被延遲、折射並削弱。

鋁網的介入讓建築輪廓失去清晰度,整體彷彿籠罩於霧狀層之中。這一操作可追溯至 SANAA 早期於《巴塞隆納德國館》(Barcelona Pavilion, 1929)的裝置實驗(圖 4),當時他們在 Mies 極度自律的空間中引入螺旋形壓克力簾幕,干擾既有的視線秩序與反射關係。在台中,此一視覺扭曲被推向城市尺度,鋼構骨架隱沒於鋁網形成的半透明層之後,重力感與結構重量被感知層面暫時懸置。

建築在此不再以結構真理自我宣告,而以曖昧、延遲與不穩定作為空間語言。皮層不再揭示骨架,反而包覆並稀釋其存在,物質性退居次要位置,感知經驗成為主導。SANAA 將 Mies 所奠定的現代主義構造邏輯,推入去實體化的後續階段,建築不再是秩序的象徵,而更接近持續變動的感知介面。

從通用空間到機能群島:現代主義均質性的瓦解

Mies 的建築實踐,後來常被建築史論述概括為「通用空間」(Universal Space)4。這一說法並非 Mies 本人提出,而是評論界對其大跨度、無柱、均質空間策略的歸納性命名。空間在此被理解為高度抽象且中性的場域,不預設特定用途,而以比例、秩序與結構邏輯構成其內在一致性。

《綠美圖》回應現代主義的均質空間假設。SANAA 並未延續通用空間的抽象前提,而轉向可被理解為「機能群島」(Functional Archipelago)的空間模型。龐大的建築體量被拆解為八個高度與尺度各異的量體,分別容納行政、展覽、閱覽等相對明確的使用條件。空間不再被視為可任意置換的空白場,而由多個具備差異性的節點共同構成。

碎化在構成層面與 Mies 早期未建成的《磚造鄉間別墅》(Brick Country House, 1924)(圖 5)形成對照。該計畫中,牆體向外延伸並拒絕封閉盒體,空間以連續方式展開。SANAA 的操作不再停留於平面,而將碎化推入三維結構。八個量體在物理上彼此分離,卻透過空橋、坡道與底層灰空間形成緊密連結。整體關係不建立於單一屋簷下的統攝秩序,而呈現為可被反覆穿越的流動網絡。

融合空間由此生成,既有的建築類型學邊界隨之鬆動。在《新國家美術館》中,藝術作品被置於高度統一的玻璃廳堂內,觀看在清楚界定的空間中完成。相較之下,《綠美圖》的圖書館書架區與美術館展廳,在視線上彼此滲透,在動線上自然銜接。閱讀與觀看不再被明確分區,而在移動與停留之間交錯發生。

因此,配置構成對現代主義機能分區思維的修正。知識與感知不再被視為彼此隔離的制度範疇,而被置於連續的經驗光譜之中。建築不再作為靜態容器,而成為促成認識論漂移的空間介質。

懸浮的水平性:反重力美學的去結構化轉向

Mies 的摩天大樓以垂直性為核心命題。透過工字鋼(I-beam)在立面上的節奏化處理,向上的動勢被不斷強化,結構細部轉化為視覺秩序的宣告。高度不僅是物理尺度,更成為現代主義戰勝質量與重力的象徵語言。

《綠美圖》所呈現的方向恰與此形成張力。建築不追求垂直拔起,而轉向懸浮的水平展開。八個量體以錯落配置的方式分布於場地之上,節奏更接近周圍樹冠的層層鋪展,而非城市天際線的競逐。它們不以塔樓姿態佔據地景,而像被輕柔抬升的盒體,維持與地面之間若即若離的關係。

「反重力」(Anti-gravity)美學延續了現代主義對質量的抵抗,卻改寫了其實現方式。在 SANAA 的操作中,輕盈並非來自結構力量的展示,而來自感知層面的削弱。細長的柱子被盡量隱沒於背景,或與窗框、立面構成整合,使支撐關係不再被直接閱讀。量體的存在因此失去重量感,邊界變得柔化,視覺經驗更接近漂浮狀態。

若說 Mies 的「少即是多」(Less is more)仍保留對結構真理的可見性,那麼《綠美圖》將此一命題推向另一極端。物質不僅被減至最低限度,連同重量感與結構張力也一併被視覺性消解。建築不再透過力量宣示自身,而以輕薄、延遲與不確定的狀態介入場地,反重力不再是工程奇觀,而成為感知層面的空間條件。

極簡主義的交匯:Judd、Stella 與特定物體

在現代主義建築語法之外,《綠美圖》的形式策略同時與 1960 年代的藝術理論發生對話,尤其可與 Donald Judd(1928–1994)所奠定的極簡主義(Minimalism)立場相互對讀。Judd 在〈特定物體〉(Specific Objects, 1965)中,明確反對傳統藝術所依賴的「構圖」概念。在他看來,構圖意味著部分與部分之間的平衡、層級與關係安排,仍然預設敘事、象徵與視覺秩序的中心(圖 6)。

Judd 所主張的,是對構圖的徹底撤除。藝術不再由多個部分組合,也不指涉外在意義,而以整體、單一且不可分割的物體形式存在於空間之中。作品不再等待被閱讀或詮釋,而以其佔據現場的方式,直接面向觀看者的身體與尺度經驗。正如 Judd 所言,物體不說明自身,它只是存在於那裡(It just is)。

在〈特定物體〉的理論框架中,形式不再負責組織視覺關係,而成為確認物體現實性的條件。整體性、單一性與去指涉的要求,使藝術從再現邏輯中抽離,轉而進入與空間、距離與感知直接交會的狀態。正是在這樣的極簡主義背景下,《綠美圖》對量體、邊界與存在感的處理,得以被理解為跨越建築與藝術領域的形式思考,而非僅止於風格或功能層面的選擇。

從特定物體到關係場域:量體之間的後極簡轉向

《綠美圖》的八個量體,可被理解為散落於公園中的巨大「特定物體」。這一判讀可與 Judd 的極簡主義實踐形成清楚的對照。Judd 在德州馬爾法(Marfa)草原上配置的混凝土方塊,以幾何原型的姿態直接佔據地景,拒絕裝飾,也拒絕隱喻(圖 7)。作品不指涉外部敘事,只以尺度、材料與重複確立其存在狀態。在 Judd 的理論中,如他在〈特定物體〉所主張的,物體不需要被閱讀,它只是存在於現場。

《綠美圖》的量體在形式層面同樣呈現出高度抽象性。官方宣傳雖以「森林」作為修辭,但在建築構成上,八個盒體維持清楚的幾何輪廓與節制的材料語言。存在感並非來自象徵,而來自尺度的反覆、比例的穩定與構件的持續一致。量體因此更接近極簡主義的物體邏輯,而非具象建築的造型敘事。

關鍵差異出現在物體之間的關係結構。Judd 的作品被視為「非關係性」(Non-relational)的實體,每一個方塊自足而封閉,彼此之間不生成意義依存。真理停留在單一物體之內,而非物體之間。相較之下,《綠美圖》的量體始終處於高度關係化的配置之中。空橋、坡道與地面灰空間將分離的盒體編織為連續網絡,位置、間距與高度差經過精密安排,以生成特定的「間隙空間」(Interstitial Voids)。

在此,整體不再等同於單一形式的純粹性,而由量體之間的張力與關聯所構成。空間的能量轉移至盒子之間的距離、視線交會與動線滲透。建築經驗不來自面對孤立物體的凝視,而來自在穿行、轉折與停留之中不斷變化的關係狀態。《綠美圖》因此偏離純粹極簡主義雕塑的立場,轉向更接近後極簡主義(Post-Minimalism)的場域思考。在此脈絡中,形式不再是終點,空間關係成為主要載體,建築的意義生成於形式之間,而非形式本身。

從實體性到幾何震盪:Stella 與《綠美圖》的形式轉向

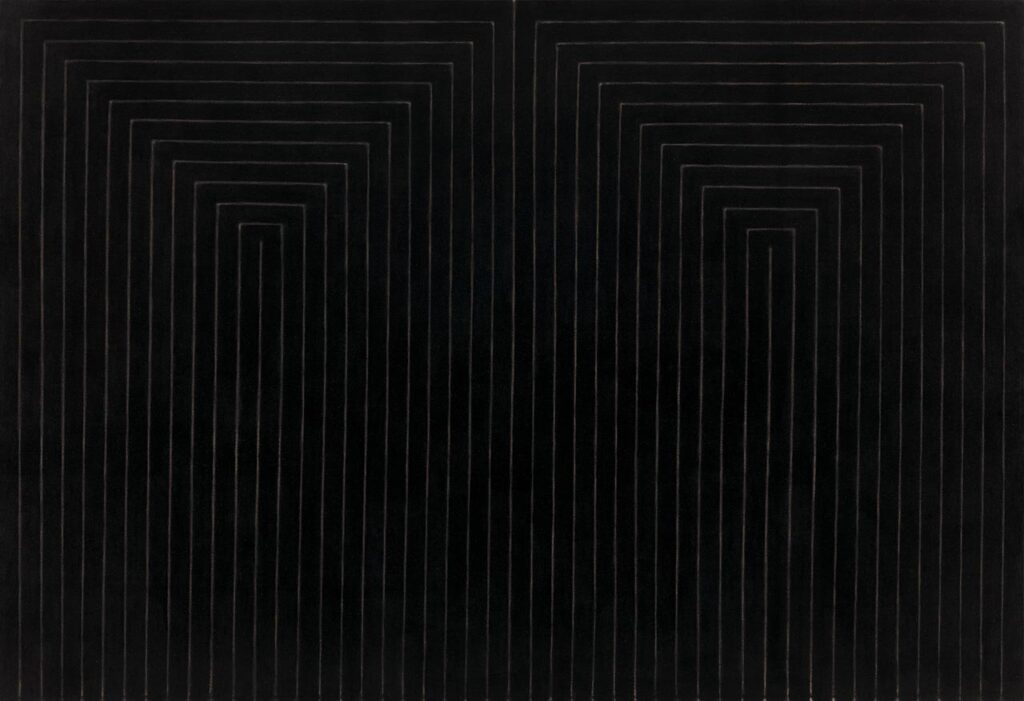

Frank Stella(1936–2024)的名言「你看到的就是你看到的」(What you see is what you see),為極簡主義確立了鮮明的實體性(Literalism)立場 5。在其早期條紋畫(Stripe Paintings)中,畫布的外形直接推導出內部結構,繪畫不再建構幻覺空間,而回到物件自身的尺度、邊界與表面。形式不再承載敘事,也不指向隱喻,只以其可被觀看的狀態存在於當下(圖 8)。

《綠美圖》在材料層面展現了相近的態度。鋁網不作為遮蔽真實立面的裝置,而被直接確立為立面本身。結構未被石材包覆以轉化為歷史語彙,而以鋼與玻璃的實際狀態呈現。材料不再服務象徵,而作為可被感知的事實存在。立面在此不指向深層意義,而停留於可被閱讀的表面條件,與 Stella 對繪畫實體性的堅持形成可對照的關係。

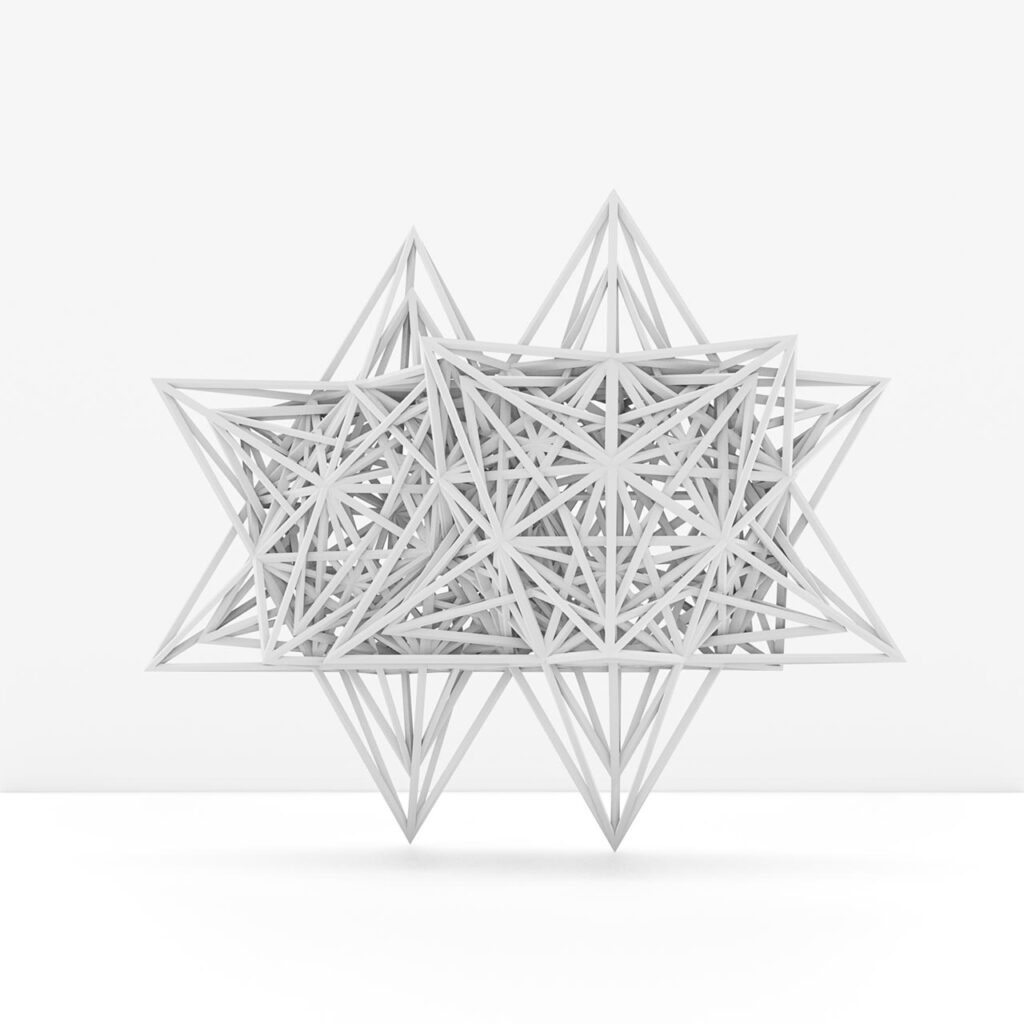

更深層的關聯出現在 Stella 後期創作的轉向之中。自 1980 年代起,他逐步離開平面極簡主義,進入以幾何擴張與空間扭轉為特徵的極繁階段。於《白鯨記》(Moby-Dick, 1985–1997)系列中,畫布被切割、彎折並向真實空間投射,幾何不再維持理性秩序,而在翻捲與交疊中形成近乎巴洛克的複雜構成(圖 9)。計算機輔助設計成為生成形式的重要工具,形式的來源不再是穩定網格,而是持續變動的演算關係。

《綠美圖》在空間構成上呈現出相似的轉折。SANAA 並未遵循嚴格的笛卡爾格網(Cartesian Grid)6,八個量體經過旋轉、錯位與偏移,被配置於非正交的關係系統之中。秩序不再以對齊與對稱為前提,而在偏移與間距中生成節奏。幾何仍然存在,卻失去其古典穩定性,轉而進入更為動態的空間狀態。

Stella 後期的《幾何》(Geometries, 2021–2022)系列(圖 10),乃至其延伸至 NFT(非同質化代幣, Non-Fungible Token)的實驗,揭示了數位時代形式生成的邏輯。形式看似自由翻滾,實際上依賴精密的計算結構來維持平衡。《綠美圖》的量體配置亦遵循相近原則。漂浮、交錯與懸置並非隨機結果,而建立於高度計算化的結構工程之上。鬆散感並非鬆動秩序,而是經過調校後的非層級配置,各部分在相互制衡中達到暫時穩定。

因此,《綠美圖》並非停留於極簡主義的實體性,而更接近 Stella 後期的空間實踐。形式不再追求純度,而在複雜關係中獲得能量。建築不以單一視點被理解,而在移動與穿行中展開。幾何不再是秩序的象徵,而成為持續生成的結構條件,讓建築經驗在穩定與震盪之間維持張力。

擴展場域中的建築:從特定物體到人造地景

Rosalind Krauss 在〈擴展場域中的雕塑〉(Sculpture in the Expanded Field, 1979)中提出,當代雕塑早已無法被限制在「物體」的範疇之內,而是在建築、地景與非地景之間形成開放的關係場。雕塑不再以自律形式自我界定,而透過與場地條件的交涉,進入跨越類型的擴展結構。此理論為理解《綠美圖》的空間策略提供了關鍵視角。《綠美圖》不只是建築物的集合,更是對地景條件的主動介入。

透過將量體抬升於地面之上,SANAA 在公園尺度上生成連續的陰影地平面。地面不再被建築基座切割,而維持為可穿越、可停留的公共層次。美術館所典型化的白盒子在此失去其對外部世界的封閉姿態,轉而成為可滲透的結構,光線、風與人流得以在其下方與邊緣流動。建築不再凌駕於地景之上,而進入與地表條件共構的狀態。

這一操作同時對極簡主義中關於自主物體的迷戀提出修正。Judd 的盒體作品被安置於地景之上,物體與場地維持清楚的區隔關係,地面作為承載背景而存在。相對而言,《綠美圖》的盒子允許地景在其下方與量體之間延展。公園不再只是承托物體的平面,而成為穿行於建築結構之中的連續介質。物體與地景的界線在此被弱化,量體更像是地景結構中的節點,而非孤立的存在。

屋頂層的「文化森林」(Culture Forest)進一步模糊了物體的屬性(圖 11)。屋頂不再只是建築的終點,而被轉化為可被佔用的人工地形。綠化、行走路徑與公共活動將原本的量體上表面轉化為新的地表層次,「特定物體」在此失去其作為純粹物件的定位,而進入介於建築與地景之間的混合狀態。

美術館所代表的「藝術」與公園所象徵的「自然」因此不再形成對立,而被壓縮為現象學意義上的共同場域。觀看、行走、停留與穿越構成連續經驗,建築不再作為被觀看的對象,而轉化為經驗生成的條件。《綠美圖》因此可被理解為處於擴展場域中的建築實踐,物體、地景與感知不再分屬不同範疇,而被重新組織為開放的空間狀態。

透明性的重訪: Rowe 與 Slutzky 的現象網格

建築評論家 Colin Rowe(1920–1999)與 Robert Slutzky(1929–2005)在其 1963 年發表的經典論文《透明性:實體與現象》(Transparency: Literal and Phenomenal, 1963)中,提出了一組對現代建築觀看方式具有深遠影響的區分。他們指出,透明性並非僅是材料效果,而是涉及感知、認知與空間組織的複合結構,至少可在兩個層次上被理解。

所謂實體透明性(Literal Transparency),指向材料層面的物理性質。玻璃、金屬網等構件允許光線與視線直接穿透,空間關係因此在視覺上被即時揭示。透明在此是可被測量與驗證的屬性,依賴材料本身的物理特徵而成立,觀看者無須進行額外的心智操作,空間即以直觀方式呈現。

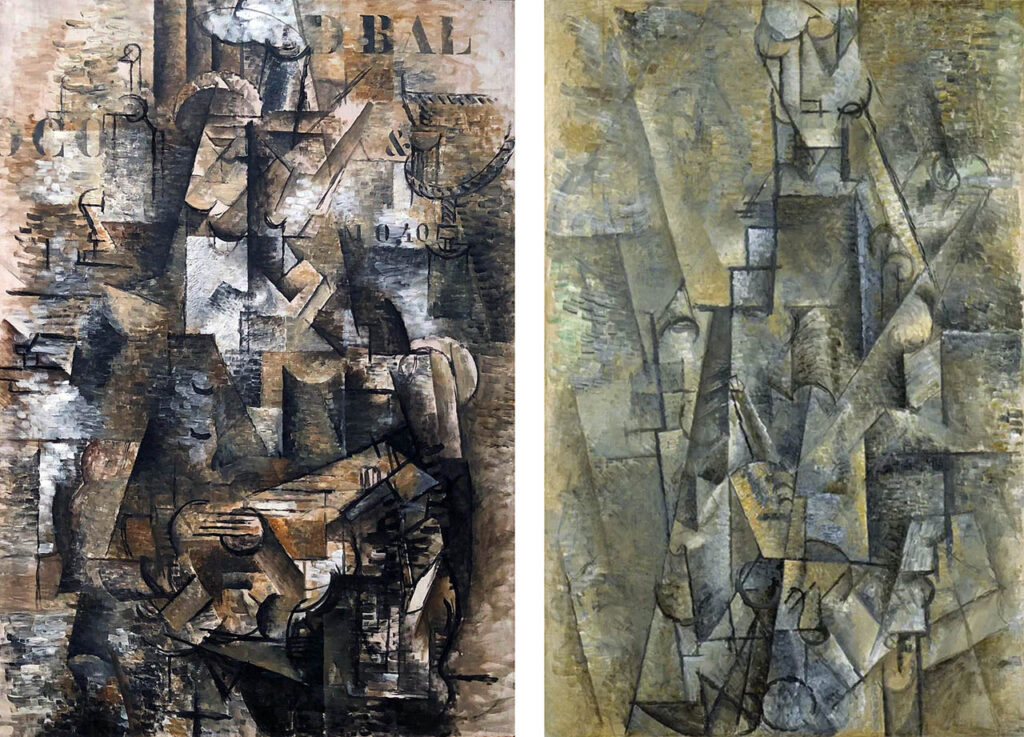

與此相對,現象透明性(Phenomenal Transparency)則屬於概念與感知層面的品質。Rowe 與 Slutzky 將其理論來源追溯至立體派(Cubism)繪畫 7,在那裡,空間並非透過單一視點被再現,而是由多個層次、平面與方向交錯組織而成。觀看者面對的不是可被立即理解的深度結構,而是需要在心智中被重新建構的空間狀態。層疊關係在視覺上同時存在,前後、內外與上下的界線因此變得不穩定,深度不再是確定的結果,而是持續震盪的感知過程(圖 12)。

在 Rowe 與 Slutzky 的論述中,現象透明性並不依賴透明材料的使用,即便在完全不透明的構成中亦可成立。其關鍵不在於「看穿」,而在於空間如何被組織為可被多重閱讀的結構。透明在此不再是物理穿透的問題,而是迫使觀看者在層次之間來回調度、在矛盾關係中生成意義的認知狀態。此一區分為後續理解當代建築中關於邊界、重疊與感知不確定性的操作,提供了重要的理論工具。

實體透明與現象不透明之間:《綠美圖》的感知張力

《綠美圖》位於實體透明與現象不透明的張力之中,透明不再被理解為單純的材料效果,而成為同時作用於物理層與感知層的空間條件。

建築呈現出高度可穿透的狀態。低輻射玻璃與擴張鋁網構成半透明的外殼,量體表面帶有近似紗幕的質感。視線得以橫向貫穿建築,人們站在公園一側,穿過大廳與公共空間,仍能辨識另一側地景的延續。透明在此指向材料的物理屬性,光線與視線被允許進入並穿行,內外關係在視覺上被直接攤開。

觀看一旦進入移動狀態,透明性隨即轉為不穩定。鋁網在光學上產生近似衍射光柵(Diffraction Grating)的效應。從斜角觀察時,網格重疊累積為視覺密度,立面趨近實體牆面;正面直視時,層疊關係被削弱,鋁網退回近乎無物的狀態。透明不再是固定結果,而隨觀看位置與行走路徑持續變化。

不確定性由此進入感知層面。前後、內外與深度關係無法被一次性判定,觀看者需要在移動中反覆修正空間理解。立面不提供穩定的閱讀答案,而製造視覺延遲與認知擺盪。透明不等同於清晰,而轉化為促成感知活動的裝置。

《綠美圖》因此不以透明宣示秩序,而以透明引發不確定。實體透明與現象不透明並置於同一空間操作之中,觀看在穿透與阻斷之間來回切換。建築不再只是被看穿的物件,而成為需要被經驗、被行走、被反覆確認的感知結構。透明性在此不指向可見性的完成,而指向觀看本身的持續生成。

鋁網作為感知裝置:淺空間、層化與視覺波動

擴張鋁網構成《綠美圖》空間操作中的關鍵裝置。它並非僅止於揭示內部狀態的表皮,而是在視覺層面生成摩爾紋(Moiré Pattern)8,讓觀看產生持續振動,深度判斷隨之動搖。鋁網與其後方玻璃、結構與活動層層疊合,前景、中景與背景不再依序展開,而被壓縮於同一視覺場中。

此一視覺狀態可對照 Rowe 與 Slutzky 在《透明性:實體與現象》中所界定的「淺空間」(Shallow Space)9與「層化」(Stratification)。深度不再以透視法被穩定建構,而是在多重層次的同時呈現中被壓平。鋁網作為前景,玻璃與結構構成中景,室內活動或後方公園成為背景,三者在視覺上被迫同時成立,空間閱讀因此進入高度不確定的狀態。

層疊帶來的不是清晰,而是擺盪。觀看在將建築理解為具體量體與將其感受為近乎幽靈的幻影之間往返,空間呈現出波動的特性。不同於 Rowe 與 Slutzky 所分析的立體主義繪畫,透過色塊與平面重疊製造層次張力,SANAA 以鋁網的光學物理性完成同樣的感知擾動。視覺效果不依賴構圖策略,而源於材料與觀看位置之間的關係變化。

建築輪廓因此失去清楚邊界。鋁網將量體轉化為近似雲狀的存在,具有體積,卻難以被精確描繪。邊緣在視覺上持續溶解,實體感被延遲確認。建築不再以形體宣告自身,而以感知過程本身建立存在。鋁網由此不只是外殼,而成為調節觀看、壓縮深度並生成現象透明性的核心媒介。

由鋁網引發的層化與波動,將超現實的質地引入建築的內外關係之中。內部活動的身影、結構線條與外部公園的植被在視覺上彼此滲透,卻始終無法被穩定定位。內與外不再形成可被清楚辨識的對立,而更像同一影像在不同距離與焦距下產生的重影。觀看者難以判定眼前所見究竟屬於室內的延伸,抑或外部地景的回返,空間因此停留在現實與幻象之間的臨界狀態。

邊界的模糊並非來自象徵或敘事操作,而源於感知層面的錯位。鋁網所生成的視覺震盪,讓建築同時呈現為可被穿越的實體,又像懸浮於地景之上的影像膜。內部不再被牆體封閉,外部亦不只是背景,兩者在觀看過程中持續滑移與交疊。空間經驗因此帶有超現實的特徵,不是夢境的再現,而是感知秩序在現實條件下被短暫鬆動後所顯現的狀態。

現象透明性的同時性:融合空間中的多重定位

Rowe 與 Slutzky 在《透明性:實體與現象》中指出,現象透明性容許「不同空間位置的同時感知」(Simultaneous perception of different spatial locations)。觀看不再依循單一視點與線性深度,而在層疊關係中同時把握多個空間向度。此一命題在《綠美圖》的「融合空間」中獲得清晰的建築對應。

站在圖書館大廳,人們同時感知到多重空間指向。視線穿過鋁網,公園的綠意持續進入室內感知;抬頭仰望,挑空中庭將上方美術館的尺度引入當下;動線坡道切穿剖面,將移動中的身體軌跡納入視覺場。不同位置、不同高度與不同制度層級的空間在同一瞬間並置,觀看不再被迫在內外或上下之間做出選擇,而在疊合中形成整體把握。

錯落量體之間的間隙空間,尤能凸顯此種現象特質。此處難以以傳統分類加以界定。量體在上方覆蓋,遮蔭效應生成微氣候;側向開口對風敞開,空氣保持流動。鋁網包裹空隙,圍合感被視覺提示,卻未轉化為實體阻隔。空間同時呈現為被保護與被開放的狀態,界線在感知中保持不穩定。

在此,歧義並非功能混合的結果,而源於空間關係的組織方式。心智在判斷其屬性時持續遲疑,無法迅速將其歸入「室內」或「室外」、「公共」或「機構」的既定範疇。現象透明性在此成為可被經驗的建築條件。多重位置被同時感知,分類被暫時擱置,空間以其關係結構被理解。《綠美圖》由此將 Rowe 與 Slutzky 的理論從視覺分析轉化為身體經驗,讓透明不再是被看穿的結果,而是感知在層疊之中的持續運作。

從智性透明到感官透明:觸覺視覺的轉向

Rowe 與 Slutzky 所提出的現象透明性,本質上屬於高度智性的構想。其運作前提奠基於觀看者的認知能力,透過心智在多重空間層次之間進行比對、重組與判讀,透明性因此成為一場發生於意識層面的閱讀行為。空間在理論上被理解,深度在概念上被建構。

SANAA 於《綠美圖》所展開的透明性,雖然在結構上符合 Rowe 與 Slutzky 對現象透明性的界定,實際經驗卻明顯偏向感官層次。觀看在此不再主要依賴理性判讀,而轉向身體的即時感受。視覺不只是分析工具,而被調動為貼近觸覺的感知模式。

此轉向可借助 Gilles Deleuze(1925–1995)在《感覺的邏輯》(Francis Bacon: The Logic of Sensation, 1981)中對「觸覺視覺」(Haptic Visuality)的討論加以理解。Deleuze 以此概念描述 Francis Bacon(1909–1992)是繪畫中視覺與觸感的交會狀態,後續評論者將其延伸至建築領域,用以指認視覺如何被轉化為近乎可觸的經驗(圖 13)。在《綠美圖》中,鋁網所形成的模糊感讓光線失去清晰輪廓,邊界在視野中變得柔軟而不確定。眼睛不再只是遠距離的觀測器官,而像是在表面上滑行、摩擦,參與光影的質地。

鋁網並未提供可被立即解析的視覺資訊,而在觀看中製造持續的延遲與不穩定。深度不被清楚標定,距離無法被迅速確認,光線彷彿具有厚度。透明性因此不再是可被理解的空間結構,而是成為被身體感知的狀態。人在移動與停留之間,感受到的不只是層次關係,而是光、影、空氣與視線共同作用下的感官密度。

在此,《綠美圖》已然超出 Rowe 與 Slutzky 的形式主義透明性範疇。透明不再停留於智性的空間判讀,而轉化為現象學層面的經驗條件。曖昧不被視為理解不足,而成為感知本身的內容。建築在此不要求被讀懂,而要求被感受。透明性由理性結構轉向身體經驗,觀看從分析活動轉為感官參與,空間因此呈現新的深度。

氛圍的現象學:光、氣與世界的肉身

Maurice Merleau-Ponty(1908–1961)在《知覺現象學》(Phénoménologie de la perception, 1945)中反覆指出,感知並非來自抽離於世界之外的觀看主體,而發生於身體與世界的交會之中。所謂觀看,從來不是笛卡爾式的純粹視覺操作,而是具身的介入。身體並非知覺的工具,而是知覺本身發生的場所。

於 Merleau-Ponty 晚期論述,《可見者與不可見者》(Le visible et l’invisible, 1964)中,此一立場進一步被推展為「肉身」(la chair, Flesh)10概念。世界並非作為對象被觀看,主體亦非作為意識中心進行判讀。兩者同屬於同一質地之中,彼此交織、相互滲透。感知因此不是對外部世界的再現,而是身體在世界之中的回應與生成。

從 Merleau-Ponty 的觀點出發,空間不再是可被俯瞰、測量與解析的幾何容器,而是透過行走、停留、轉向與感官調動而被逐步展開的經驗場域。視覺無法與觸覺、聽覺或動覺分離,觀看始終伴隨著身體位置的變化與肌理感受的介入。理解在此並非先於經驗,而是在經驗之中形成。

《綠美圖》的透明性與曖昧性因此可被視為現象學條件。建築不提供可被即時掌握的整體圖像,也不試圖將空間關係化約為理性秩序。鋁網、光線、空氣與移動中的身體共同構成感知的厚度,觀看者始終被捲入空間之中,而非站在外部加以判斷。建築不作為被凝視的對象,而作為與身體同時生成的場域存在。

在 Merleau-Ponty 的哲學脈絡下,《綠美圖》建築經驗不再追求視覺的清晰或意義的確定,而指向感知與世界之間持續展開的關係。空間的價值不在於是否被完全理解,而在於是否能被身體持續進入、回應並重新感受。

氛圍的透明性:觸覺、時間與熱感的交織

SANAA 的建築經常被描述為以視覺為主導,《綠美圖》則將感知重心明確轉向觸覺與氛圍。其「白色」並非顏色的否定,而更接近為光線所設的承載面。擴張鋁網在立面上捕捉日照變化,建築表面因此成為時間的記錄器。夕陽低垂時,量體浮現溫暖的金色;正午強光下,鋁網呈現冷冽的銀白;夜幕降臨,建築逐步融入黑暗。白不再指向純度,而指向可被時間持續改寫的狀態。

底層架空在此扮演關鍵角色。柱列不僅承載結構,也構成調節環境的空間裝置。建築被抬升後,中央公園的氣流得以在量體下方流動。行走於美術館下方,身體直接感受到涼風、陰影與植被釋放的濕潤氣息。空間經驗由皮膚、呼吸與步伐共同構成,而不再僅由視線主導。

此一經驗可被理解為熱力學層面的現象學(Thermodynamic Phenomenology)。透明不只發生於視線穿透,也發生於熱量的轉換與分配。台灣強烈的日照經由鋁網與架空層被削弱,陰影被延展,體感溫度隨之調節。透明同時具有光學與熱感的向度,觀看與身體感受並行展開。

建築不再只是被觀看的對象,而成為調節環境與感知的介質。鋁網、空氣、光線與陰影共同構成可被身體即時回應的氛圍場。透明性由視覺屬性擴展為氣候經驗,空間價值不取決於形式的清晰,而取決於感知如何在時間、天候與身體移動中持續展開。

模糊作為感知倫理:從視覺中心主義到曖昧的光

芬蘭建築師 Juhani Pallasmaa 長期批評現代建築對「視覺中心主義」(Ocularcentrism)的過度依賴。他在《肌膚之眼》(The Eyes of the Skin, 1996)中指出,當建築只服務於清晰、銳利與可被瞬間掌握的視覺圖像時,其結果往往是對其他感官的壓抑,空間被簡化為可被觀看的表面,而不再是可被身體棲居的環境。

SANAA 的建築經常被歸類為視覺導向,但在《綠美圖》中,鋁網所引入的模糊感削弱了現代主義慣常追求的銳利視覺。光線在穿越鋁網時被漫射,陰影失去清楚邊界,亮與暗之間的對比被拉平,空間充滿均質而低對比的微光(Glow)。視覺不再以清晰度建立支配關係,而轉向更為柔軟、延展的感知狀態。

雲霧般的質地,與日本美學中「曖昧」(曖昧, Aimai)11的感受結構形成共鳴。邊界不被急於確定,主體與環境之間保留可滲透的過渡地帶。鋁網並未遮斷視線,而讓視線在柔化後持續流動,觀看因此不具侵略性,而更接近包覆與停留。

在圖書館閱覽區,這一策略被具體化為細緻的環境調節。特製的遮陽簾與鋁網共同作用,過濾直射光線,減輕眩光對閱讀的干擾,同時維持與公園綠意的視覺連結。讀者並未被隔離於室內,而是在柔光、陰影與遠景之間形成穩定而安靜的感知狀態。

模糊在此不再被視為視覺的不足,而是感知倫理。鋁網所生成的曖昧性,對抗現代主義「硬」視覺的絕對性,讓建築回到更貼近身體的尺度。空間不要求被迅速看清,而允許被慢慢適應。視覺退居協調角色,觸覺、光感與情緒溫度共同參與,《綠美圖》由此展現出遠離視覺霸權的、溫和而持續的建築感知狀態。

藝術作為感知錨點:時間、移動與空間厚度

建築內部的藝術裝置進一步加深了《綠美圖》的現象學經驗。藝術不被置於中性的展示框架中,而直接介入光線、尺度與移動所構成的空間條件,成為引導感知的關鍵節點。

Haegue Yang(梁慧圭)的裝置作品《液態供奉——樹蔭三聯作》(Liquid Votive – Tree Shade Triad, 2025)懸掛於高達 27 公尺的美術館中庭。作品由三個層疊的百葉窗結構構成,材料本身並不封閉空間,而調節光線的進入方式。自然光在百葉之間被切割、折返並延遲,影子隨時間緩慢移動,覆寫牆面與地面。時間不再以鐘錶或節奏被標示,而以陰影的位移被身體感知。不可見的流逝因此轉化為可被觀看與經驗的空間事件。

Michael Lin(林明弘)的作品《處理》(Processed, 2025)以不同的方式介入建築感知。取材自台灣傳統紡織圖案,經由放大、裁切與錯位後鋪展於空間之中。圖案失去原本的裝飾性語境,轉而與建築的結構秩序與鋁網格紋形成視覺干擾。重複、偏移與尺度差異讓觀看者在行走中不斷調整焦距,圖案與建築彼此疊合,視覺穩定性被打斷,空間深度在移動中被重新感知。

這些作品並未作為附加的美學點綴存在,而成為感知的錨點。它們依賴建築所提供的開放性、自然光與高度差,將藝術經驗嵌入身體的行走路徑之中。觀看不再是面對單一物件的凝視,而是隨移動而展開的連續過程。時間在陰影與節奏中顯形,空間在圖案與結構的摩擦中加厚。

在此,建築與藝術形成共構關係。裝置作品放大了建築本身的現象學潛能,讓光線、尺度與材料的作用變得可被意識。觀者所經驗的,不只是藝術品或建築本體,而是時間與空間如何在身體行動中被同時感知。《綠美圖》的內部因此不再是中性的展示容器,而成為持續生成經驗的感知場。

螺旋漫步作為感知引擎:中庭、運動與透明層次

中庭與螺旋坡道構成了《綠美圖》中最強烈的感知經驗場域(圖 14)。觀者沿著坡道上升,視角在高度、方向與距離之間持續轉換,空間並未一次性呈現,而在行走中逐步展開。身體的位置成為理解空間的前提,觀看隨移動而被不斷校正。

此一經驗可被視為 Le Corbusier 所提出「建築漫步」(Promenade architecturale)概念的當代轉寫。在《邁向新建築》中,Le Corbusier 將建築理解為一連串被組織的視覺事件,空間價值不在於單一構圖,而在於運動中所生成的連續感知。《綠美圖》的螺旋坡道延續此一思想,但不再導向明確的終點或紀念性景觀,而引導身體穿越多層透明關係所構成的立體場域。

坡道的上升不是朝向靜止畫面的推進,而是穿行於層疊空間之中。中庭周圍的網格牆引導視線向外延展,展廳活動、公園綠意與城市節奏在視覺上同時進入感知。藝術所代表的靜態展示與都市所承載的流動能量在此重疊,彼此並置而不相互抵銷。觀看不再聚焦於單一對象,而在不同深度之間來回切換。

運動中的身體在此扮演關鍵角色。坡道的旋轉調節行走節奏,呼吸、步伐與視線同步參與空間生成。高度差不被誇張為戲劇效果,而被轉化為持續累積的感知變化。中庭不作為被凝視的空洞,而作為促成感知活動的引擎存在。

建築漫步不再只是視覺序列的編排,而成為身體與環境共同生成氛圍的過程。透明不僅發生於材料層面,也在運動與視線的交錯中被不斷重寫。中庭、坡道與網格牆共同構成可被行走、可被感受的立體結構,讓空間在上升的過程中逐漸凝聚為連續而統一的氛圍經驗。

批判性地域主義與在地適應

Kenneth Frampton 所提出的「批判性地域主義」(Critical Regionalism),針對國際式樣及其後在全球化條件下蔓延的後現代均質化趨勢而建立,作為具有批判性的建築立場。在《現代建築:一部批判的歷史》(Modern Architecture: A Critical History, 1980)以及〈邁向批判性地域主義〉(Towards a Critical Regionalism, 1983)中,Frampton 明確指出,現代建築無法回到前現代的地方主義,也無法全然接受全球文明所帶來的技術與形式同質化。建築的任務在於調解兩者之間的張力,而非偏向任何一端。

在 Frampton 的論述中,「地域性」並非風格或圖像的問題,而是關於經驗、構造與感知的立場。它不訴諸地方符號的再現,也不將文化簡化為可被消費的視覺表象。相反地,批判性地域主義要求建築回到具體條件,透過身體可感的層面來抵抗抽象化與景觀化的力量。

批判性地域主義的試金石:《綠美圖》的在地性問題

Frampton 認為建築應在普世文明與在地文化之間維持張力,而非被任一端完全吸納。他所提出的若干判準,指向場地、構造、氣候、觸覺經驗,以及對視覺佈景化的抵抗,構成評估當代建築是否仍保有批判能力的基本座標。

在此理論脈絡下,《綠美圖》成為難以迴避的提問對象。這座由國際建築事務所主導的大型公共文化設施,外觀語彙高度可識別,亦迅速被納入全球當代建築的視覺版圖。問題因此不在於其是否具備國際性,而在於其國際性是否完全覆蓋了場地經驗,是否將地方條件消解為可被複製的背景。

將《綠美圖》置於 Frampton 的批判性地域主義框架中,並非為了逐條對照其是否「達標」,而是藉此檢視其建築操作究竟指向何處。它究竟在多大程度上回應了台中的氣候、地景與身體感知,又在多大程度上依賴全球流通的形式語言來建立自身的合理性。這個問題本身,比肯定或否定的結論更為重要。

因此,《綠美圖》所引發的,不只是關於設計品質的評價,而是關於當代公共建築定位的更深層疑問。在全球化設計體系高度成熟的當下,建築是否仍可能在不訴諸地方符號的前提下,於感知與經驗層面維持差異。《綠美圖》是否只是「空降」於場地之上的全球圖標,抑或在其看似輕盈與透明的形式之下,仍保留了可被身體經驗的在地厚度,正是接下來必須被仔細檢視的關鍵。

白板場地與人造地形:《綠美圖》的場地回應

《綠美圖》座落於前水湳機場舊址。此一基地並未承載緻密而層累的歷史城市紋理,而以近乎白板(Tabula Rasa)的狀態展開。建築面對的並非既有街廓或記憶性的都市構成,而是正在生成中的中央公園。場地條件由此被重新界定,回應對象不再是過去的城市,而是未來的公共地景。

在此前提下,SANAA 並未選擇以單一量體佔據場地中心,而透過拆解量體並加以抬升,將建築置入公園的尺度之中。地面層保持開放,植被、動線與視線得以延續,建築更像是插入地景的結構,而非覆蓋其上的物件。量體之間的間距與高度差,為未來生長中的公園地形預留彈性,讓建築與地景在時間中相互調整。

屋頂層的「文化森林」進一步延展了此一立場。建築上方並未被視為終點,而被轉化為可被使用的人造地表。綠化、行走路徑與公共活動重新佔據原本被量體取代的地面面積,將失去的綠地轉譯為新的公共層次。地形在此不再是自然的背景,而成為被設計、被培養的構成要素。

此一策略可對照 Frampton 在《現代建築:一部批判的歷史》與〈邁向批判性地域主義〉中所強調的場地觀。Frampton 所指的「場地回應」,並非對地方形式的模仿,而是對地形、氣候與地表經驗的耕耘。建築不應僅僅佔領土地,而應在其中建立可被身體經驗的層次。

在水湳這一缺乏歷史負載的場地上,《綠美圖》的在地性並未訴諸符號或記憶再現,而透過地形操作逐步建立。抬升的量體、可穿越的地面與可佔用的屋頂,共同構成被設計的地景連續體。建築因此不作為孤立的物件存在,而作為被耕耘的場地一部分展開,其在地性來自地形、行走與時間,而非形式上的地方指認。

氣候必然性的建築回應:鋁網、通風與地域理性

《綠美圖》作為地域主義建築最具說服力的論點,並不來自形式語彙,而來自對台灣氣候條件的直接回應。台灣位處亞熱帶帶,長時間的高溫、高濕與強烈日照,對建築的表皮、通風與能耗提出嚴苛要求。在此環境中,若沿用 Mies 所代表的純粹玻璃盒子邏輯,建築將迅速轉化為難以控制的溫室,舒適性與能源效率皆難以成立。

《綠美圖》所採取的擴展鋁網,實質上承擔了遮陽板(Brise-soleil)的角色。鋁網並非裝飾性的第二層表皮,而是介入光線與熱量傳遞的主動構件。陽光在進入室內之前即被分解與削弱,直射光被轉化為漫射光,熱輻射因此受到抑制。這一操作可被視為對亞洲傳統建築中竹簾與格柵的當代轉譯,差異在於材料與製造技術的更新,而非遮蔭原理的改變。

實際性能數據進一步支撐此一判斷。雙層表皮系統在高日照條件下能有效過濾太陽輻射,使室內溫度降低約四攝氏度,同時減少約百分之六的能源消耗。建築的節能效果並非來自封閉與隔絕,而來自對氣候條件的調節與利用。

風的處理同樣構成關鍵環節。量體的抬升與多孔隙的佈局,促進了垂直氣流的形成,煙囪效應得以在中庭與架空層之間運作。橫向開放的配置則有助於自然通風在建築內部持續發生。潮濕氣候下的舒適性不再完全依賴機械空調,而由氣流、陰影與蒸散作用共同調節,形成可被身體直接感知的微氣候。

《綠美圖》因此所展現的並非風格上的地域表現,而是形式被氣候條件所約束的結果。鋁網、抬升量體與通風路徑,構成對通用空調玻璃盒子的清楚抵抗。建築的外觀與構成不再源於抽象的國際語言,而植根於在地氣候的必然性之中。地域性在此不被視為文化標誌,而被理解為環境條件對建築所施加的結構性要求。

構造的遮蔽與在地轉譯:從批判到協作

Frampton 長期推崇構造的可讀性,將建造視為建築真實性的表現。在他的論述中,構造不只是技術手段,而是讓材料、結構與重力關係得以被感知的倫理立場。相較之下,SANAA 的建築經常透過纖細的柱子、被消隱的接頭與連續表皮,刻意降低結構的存在感,以達成輕盈而近乎無重量的圖像效果。

擴展鋁網在此成為關鍵而曖昧的構件。它形成一層介於內外之間的面紗,遮蔽了結構骨架的直接呈現。鋁網同時具備構造與佈景的雙重屬性。一方面,它作為遮陽構件介入光與熱的調節,參與建築性能;另一方面,它以模糊與漫射的方式塑造視覺效果,弱化了結構邏輯的可讀性。鋁網既不是純粹的構造表現,也無法被簡化為視覺裝飾,其曖昧性正落在 Frampton 所關切的構造倫理邊緣。

在此張力中,劉培森的角色顯得關鍵。作為在地合作團隊,他們不僅回應台灣嚴格的耐震法規與鋼構施工條件,也承擔了將 SANAA 的抽象構想轉化為可被使用的空間實踐的任務。結構在圖像中被弱化,並不代表其在工程層面被忽略,相反地,它被轉移至不可見卻高度精密的層次。

這一轉譯未停留於技術層面,而進入生活方式的調整。底層大面積的遮陰空間,不只回應氣候需求,也被理解為台灣傳統「亭仔腳」(Ting-a-kha,騎樓)的當代表述。遮陽、避雨與停留在此構成公共社交的基礎條件,日常活動得以自然展開。空間不被定義為純粹的過渡區,而成為可被佔用的公共層次。

合作關係呈現出清晰的全球在地化策略。SANAA 提供可在全球流通的美學語彙與空間想像,在地團隊注入對法規、氣候與生活文化的適應性智慧。構造的真實性不再僅以可見性作為判準,而透過性能、使用與文化轉譯被重新界定。建築不在普世與在地之間二選一,而在協作中形成具有張力的平衡狀態。

明星建築師的悖論:維護與市民性

台中市將《綠美圖》定位為國際文化樞紐,並邀請 SANAA 操刀,清楚指向以建築作為城市品牌工具的治理策略。此一決策與二十世紀末廣受討論的「畢爾包效應」(The Bilbao Effect)12形成呼應,即透過明星建築師(starchitect)13與高度辨識性的文化建築,快速提升城市在全球文化版圖中的能見度。建築在此不僅是公共設施,同時被賦予經濟、觀光與形象生產的功能。

全球品牌策略與公共制度之間的拉鋸

圍繞此一策略,批判隨之浮現。《綠美圖》所採取的白色與銀白色表皮,在污染密集的都市環境中面臨現實考驗。鋁網隨時間累積灰塵與污染顆粒,色澤變化幾乎無可避免,清潔與維護成本因此成為長期負擔。擴張鋁網的孔隙結構雖有利於遮陽與通風,卻也提高了清洗難度,維護工作需仰賴專業設備與高頻率管理。在公共財政的尺度上,此類空靈而精細的建築表皮,始終伴隨成為「大白象」工程的風險。

相對應的反駁,來自《綠美圖》自身的類型定位。不同於以雕塑性形象主導的文化地標,例如《畢爾包古根漢美術館》(Guggenheim Museum Bilbao, 1997)(圖 15),《綠美圖》同時承載市立圖書館的日常制度功能。超過百萬冊的實體藏書與數位資源,意味著建築並非僅為短暫的觀光消費而存在,而被嵌入市民的日常使用節奏之中。穩定而持續的讀者與使用者流動,構成對空殼化文化地標的結構性抵抗。

底層的開放性與不收門票的配置,進一步削弱了建築作為朝聖物件的距離感。架空層、遮陰空間與可自由進出的動線,使建築更接近城市公共生活的延伸,而非需要被特地造訪的紀念碑。在此條件下,《綠美圖》更有可能被吸收為城市的公共客廳,而非僅作為國際文化敘事中的象徵物存在。全球品牌策略與在地公共制度之間的張力,正是在這樣的使用實踐中,被持續檢驗與重新定位。

細部整合與制度承載的臨界點

《綠美圖》在室內層級所展現的設計野心,延伸至家具與機電系統的高度整合。圖書館空間中所採用的「回風書架」(Air-return Bookshelf),將空調回風口直接納入書架結構之中,使設備不再以外加構件的形式出現,而成為閱讀環境的一部分。空氣循環因此被隱藏於日常使用的界面之內,視覺秩序得以維持一致,空間顯得更加純淨而連續。

設計並未止步於建築尺度,而深入至家具與機電協調的層次。閱讀、通風與設備運作被編織在同一個結構中,空間的「整體性」不再僅由形式構成,而由操作系統共同維繫。然而,整合程度越高,制度層面的承載壓力也隨之上升。當回風系統與書架合為單一構件,任何故障或調整都將牽動多重層面,維修程序勢必較標準化系統更為複雜,對館方的管理與技術能力提出長期要求。

同樣的張力亦出現在美術館的展示條件上。《綠美圖》所追求的開放性、高通透性與充足自然光,構成其空間魅力的來源,卻也讓文物保存面臨更嚴苛的條件。藝術品對溫度、濕度與光照的敏感性,與建築所營造的透明、流動環境形成潛在衝突。控溫控濕系統必須在不破壞空間特質的前提下精準運作,館方的專業能力與維運資源因此成為建築概念能否長期成立的關鍵。

因此,《綠美圖》所呈現的並非單純的設計完成度,而是一座高度依賴制度運作的建築。空間的輕盈與開放,建立在複雜且精密的技術與管理之上。建築不再只是被觀看與使用的對象,同時也是需要被持續調校與維持的系統,其成功與否,最終取決於設計理念與公共機構運作能力之間能否長期對位。

脆弱的烏托邦

《綠美圖》拒絕被輕易歸類。它並未忠實地延續任何單一理論傳統,而是在多條思想脈絡之間持續游移。現代主義的結構語法、極簡主義的幾何節制,以及現象學對感知不確定性的關注,在此被並置而非整合。建築的清晰度被刻意削弱,形式不再作為自足的宣言,而成為感知、氣候與使用條件交織下的暫時結果。

八個量體不以物件的自主性成立,而在連結、穿越與間隙之中生成意義。高通透的表皮與擴展鋁網,讓全球文化機構熟悉的白盒子語言,無法以中性模型自我完成,而必須回應亞熱帶環境的現實條件。形式在此不斷被拉回到氣候、制度與日常使用的限制之中。

因此,《綠美圖》呈現為未封閉的建築狀態。它的價值不來自形式的一致性或風格的純度,而來自不同理論資源與現實條件之間的摩擦與協商。建築不試圖給出最終答案,而將自身置於持續生成的過程之中,等待時間、使用與環境去完成它的意義。

鋁網作為核心裝置:矛盾的匯聚點

鋁網構成《綠美圖》最關鍵的建築語彙,也是整個計畫內在張力的集中位置。它不只是包覆量體的表皮,而是同時作用於感知、氣候與形式的操作界面。模糊與通透在此並存,觀看在清晰與游移之間擺盪,建築的邊界被持續鬆動。

在環境層面,鋁網回應了亞熱帶氣候對遮陽、通風與降溫的現實要求,使建築不再只是抽象形式的展演,而被拉回到性能與使用的條件之中。在形式層面,它將彼此分離的量體納入同一感知場域,使碎化得以成立而不走向破裂。建築的整體性不來自集中構圖,而來自共同的光學與氣候條件。

鋁網同時也是象徵性的裝置。它如同一層面紗,削弱建築的物質重量,讓量體退入光、風與移動所構成的氛圍之中。正是在遮蔽與揭示、性能與圖像、統一與曖昧之間的拉扯裡,《綠美圖》的理論複雜性被壓縮進這一看似輕薄的構件。建築不再以清楚的姿態宣示自身,而以持續變動的感知狀態存在。

消融的作者性:明星建築之後的可能性

關於「明星建築」的批判,長期集中於建築師個人風格對地方的覆蓋與強加。在台中,情況呈現出不同的走向。SANAA 的作者性並未以可辨識的形式姿態主導建築,而是逐漸消融於方法與操作之中。相較於 Frank Gehry(1929–2025)的結構扭曲,或 Zaha Hadid(1950–2016)的流線動勢,《綠美圖》呈現為低調、節制且持續累積的存在。建築的表現力不來自誇張的姿態,而來自光線、空氣與移動所構成的細微變化。

與劉培森的合作,進一步削弱了作者性的單一指向。抽象而空靈的設計意圖,透過結構、法規與施工細節被錨定於具體的建造現實之中。建築並未試圖脫離地方條件而成立,而是在制度、氣候與使用模式的限制下逐步成形。明星建築常被指責為脫離土地的形象工程,在此則被轉化為高度依賴協作與落實的過程。

風險並未因此消失。《綠美圖》仍可能成為自身完美形象的負擔,一座需要被精心維護與持續呵護的「白色夢境」。鋁網的潔淨狀態、通風系統的運作效率,以及公共機構的長期管理能力,皆將左右建築是否能在時間中站得住腳。

若鋁網能承受氣候與城市環境的考驗,若微風仍能在量體之間流動,《綠美圖》或將提供不同於紀念碑式美術館的替代想像。建築不以存在感宣示自身,而試圖退場,只留下光線的變化、空氣的流動與思想的聚集。在金屬雲霧之中,建築不再作為被凝視的物件,而成為容納公共經驗的場域,其價值也將在日常使用中被反覆檢驗與重寫。

- 「白盒子」展示模式源於現代主義對藝術自律性的追求,其基本假設在於將藝術作品從日常環境與外在脈絡中抽離,置於中性且可控的空間中被觀看。為此,美術館採取均質且節制的光線策略,避免直射日光與強烈陰影,削弱時間與場域差異對觀看的干擾。光線控制的目的在於集中觀者注意力,讓視覺經驗專注於作品本身的形式與構成關係。白色牆面與低存在感的空間處理,使建築退居背景,審美經驗因此被理解為去情境化、去時間性的凝視行為。

- 所謂滲透性,指建築在物理、視覺與感知層面上對內外邊界的持續鬆動,建築不再以封閉量體與明確界線界定自身,而與周邊地景形成連續關係。在《綠美圖》中,滲透性透過抬升量體、架空底層、通透立面與可穿越的動線得以實踐。公園的植被、光線與氣流進入建築下方與內部視野之中,閱讀與觀看不再被限制於單一室內狀態,而與行走、停留與穿越交織發生。建築不再終止公園,而作為其延伸存在,圖書館與美術館的制度邊界亦在空間經驗中被削弱。

- 在《建築與時代》(Baukunst und Zeitwille, 1924)中,Mies 將建築理解為其時代精神(Zeitwille)的表現,而非個人意志或裝飾趣味的展演。文中所謂的「結構倫理」,指的是建築形式必須服從其構成邏輯與材料條件,結構不應被遮蔽或偽裝,而應如實呈現其承重方式與秩序關係。建築的價值因此來自其構造關係的清晰性,而非象徵或修辭效果。「形式自我約束」則指建築師對形式操作的自覺節制。Mies 反對將建築視為主觀表現或風格競賽,而主張透過比例、構成與材料的內在秩序,讓形式從結構條件中自然生成。形式在此不被視為自由創作的結果,而是經由理性選擇與克制所達成的必然狀態。這一立場構成其後現代主義建築語法的倫理基礎,也說明為何 Mies 的作品始終維持高度節制與抽象的空間特質。

- 「通用空間」(Universal Space)並非 Mies 在其理論著作中明確提出的術語,而是後來建築史與評論界對其空間實踐的概括性命名。此一說法用以描述 Mies 在成熟時期作品中所追求的空間特質,即透過大跨度結構、最小化承重構件與連續平面,形成高度開放、均質且不預設特定用途的室內場域。需指出的是,「通用空間」作為歷史回顧性的概念,本身帶有簡化與抽象的性質。它強調 Mies 對空間連續性與結構秩序的追求,卻也容易遮蔽其作品中對比例、邊界與使用情境的精細控制。因此,此一術語更適合被理解為建築史書寫中的分析工具,而非 Mies 自身明確宣稱的設計理念。

- 「實體性」(Literalism)在極簡主義語境中,指作品不再被理解為象徵、隱喻或再現他物的媒介,而僅作為其自身的物質存在被觀看。形式不指向外部意義,觀看亦不需要詮釋或解碼。Stella 所說的「你看到的就是你看到的」(What you see is what you see),正是對此立場的直接表述。在實體性原則下,作品的形狀、尺度、材料與表面狀態即構成全部經驗內容。空間不被用來製造幻覺深度,形式不承載敘事或象徵,藝術被還原為不可分解的整體。實體性因此構成極簡主義對現代藝術中表現性、象徵性與心理投射的明確拒絕,也為後續關於物件、場域與觀看方式的討論奠定理論基礎。

- 「笛卡爾格網」(Cartesian Grid)源自 René Descartes(笛卡爾, 1596–1650)所建立的座標幾何體系,指以正交的 X、Y(及 Z)軸構成的均質空間框架。在建築語境中,笛卡爾格網通常用來描述以直角、等距與可量測秩序為基礎的構成方式,空間被視為可被理性分割、重複與控制的抽象容器。現代主義建築經常借助此一格網建立清晰的結構與平面秩序,強調穩定性、可讀性與幾何一致性。當論述指出建築「未遵循嚴格的笛卡爾格網」,意指其構成不完全服從正交與均質的幾何系統,而在旋轉、偏移或錯位中引入空間關係的變動與不確定性。

- Rowe 與 Slutzky 在《透明性:實體與現象》中,將「現象透明性」的概念明確追溯至立體派(Cubism)繪畫,特別是 Pablo Picasso(1881–1973)與 Georges Braque(1882–1963)的作品。在立體派繪畫中,物體不再從單一視點被再現,而是同時呈現多個觀看角度。前景、中景與背景的層次被壓縮在同一畫面平面上,空間深度因此變得曖昧而不穩定。觀看者必須在重疊的平面之間進行心智重構,才能理解物體的空間關係。Rowe 與 Slutzky 借用這一繪畫策略,將其轉化為建築空間的分析工具。所謂「現象透明性」,並非來自材料的物理透明,而是源於空間層次的疊加與交錯,使不同空間位置得以被同時感知。立體派的多視點與平面疊合,因而構成該理論的關鍵美學與認知基礎。

- 摩爾紋(Moiré Pattern)指兩組或多組具有規律間距的線條、網格或點陣在重疊、錯位或角度偏移時所產生的干涉視覺現象。當圖層之間的節距或方向略有差異,觀看者會感知到新的條紋、波動或振動效果,這些圖樣並不存在於任何單一圖層之中,而是在視覺疊加過程中生成。在建築語境中,摩爾紋常出現在金屬網、穿孔板或雙層表皮系統中。隨著觀看角度、距離與光線條件的改變,立面會呈現出動態的模糊、閃爍或厚度感。此一現象削弱了邊界的清晰性,使立面在透明與不透明之間游移,並將靜態構件轉化為具有時間性與感知振動的表面。

- 在 Rowe 與 Slutzky 的理論中,「淺空間」,並非指空間實際尺度的縮小,而是指前景、中景與背景在視覺與認知上被拉近至同一感知平面。不同層次的空間元素彼此重疊、交錯,觀看者無法以線性透視迅速判斷其先後與距離,而必須在多個平面之間進行心智重組。空間深度因此呈現出曖昧與不穩定的狀態。「淺空間」構成「現象透明性」的重要條件。它不依賴材料的物理透明,而透過層疊、錯位與視覺重合,讓不同空間位置得以被同時感知,從而打破單一視點與清晰層級所主導的傳統空間閱讀方式。

- Maurice Merleau-Ponty 在晚期著作《可見者與不可見者》中,將其現象學立場推展為「肉身」(la chair, Flesh)的概念。此處的「肉身」並非指生物學意義上的身體,而是存在論層次的媒介,用以指稱主體與世界共享的感知基質。在「肉身」的理解中,看與被看、觸與被觸不再構成主客體的對立關係,而是同一感知場中的可逆關係。世界並非外在於感知主體的對象,而與身體同屬於相互滲透的存在結構。感知因此不是對外在事物的再現,而是身體與世界在同一「肉身」之中的交織。此一概念為後續關於空間、建築與感知的討論提供了重要理論基礎。空間不再被理解為中性的幾何容器,而被視為可被身體直接經驗、回應與參與的感知場域。建築在此脈絡中,不僅被觀看,而被「棲居」於感知之中。

- 「曖昧」(曖昧, Aimai)在日本美學語意中並非消極的模糊或意義不足,而是被肯定的感知與認知狀態。它指向邊界不被完全劃定、意義不被徹底封閉的情境,在其中,事物得以保持多重可能性與層次性的並存。曖昧因此不是等待被澄清的缺陷,而是容許關係、氛圍與感受緩慢生成的條件。在傳統藝術與空間文化中,此一態度常體現在障子、簾幕、霧氣、陰翳與半透明材料的使用上。內與外、明與暗、公與私並非透過明確界線區隔,而經由層疊、過渡與滲透相互連接。觀看者不被迫獲得完整視野,而在遮蔽與顯現之間形成主動的感知參與。相較於西方美學中對清晰度、確定性與形式完結的偏好,「曖昧」更接近關係性的美學立場。它允許不確定性成為經驗本身的內容,並將感知理解為隨時間與位置變化而不斷調整的過程。這一概念也常被用來說明當代日本建築與藝術中對模糊邊界、柔化形式與氛圍生成的持續關注。

- 「畢爾包效應」(The Bilbao Effect)是都市研究與建築評論中常用的概念,用以描述明星建築與文化設施對城市形象、經濟與全球能見度所產生的放大效應。該術語源自 Gehry 設計的《畢爾包古根漢美術館》,此一建築被視為成功帶動西班牙畢爾包由工業衰退城市轉型為國際文化與觀光目的地的關鍵觸媒。在理論層面,「畢爾包效應」並非僅指單一建築的形式創新,而是涵蓋更廣泛的城市策略。地方政府透過邀請具高度辨識度的國際建築師,藉由標誌性建築塑造城市品牌,吸引觀光、投資與媒體關注。建築在此被視為經濟再生與形象更新的工具,而非單純的空間容器。然而,該概念自提出以來亦伴隨強烈批評。評論者指出,畢爾包的成功高度依賴其特殊的政治、經濟與基礎建設條件,難以被簡單複製。許多後續案例流於「地標競賽」,導致建築脫離在地脈絡,成為昂貴且難以維護的象徵物,甚至淪為缺乏實質公共效益的「白象工程」。因此,「畢爾包效應」在當代論述中往往同時指涉希望與風險,成為反思明星建築、全球化文化政策與城市發展模式的重要批判框架。

- 「明星建築師」(starchitect)一詞在 1990 年代逐漸普及,指那些因媒體曝光、品牌化操作與大型標誌性建築而成名的國際建築師。此概念常帶有批判性,指向建築在全球資本主義與媒體環境下的偶像化現象,使建築師的個人風格被包裝為可銷售的視覺商品,成為城市行銷與文化宣傳的工具。建築學者 Peter Buchanan(1942–2023)與 Hal Foster 皆批判「明星建築師」現象,使建築逐漸淪為奇觀生產的一環;而 Charles Jencks(1939–2019)則指出,標誌性建築與媒體文化的結合,使建築走向高辨識度、可複製、可全球流通的品牌模式。