電影《異次元駭客》(The Thirteenth Floor, 1999,導演:Josef Rusnak)並非從未來科技或虛擬奇觀展開,而是以一句近乎陳舊卻高度危險的命題作為敘事起點:「我思故我在」(“I think, therefore I am.”)。這句出自 René Descartes(笛卡兒, 1596–1650)的哲學斷言,原意在於為懷疑建立最後的確定性基礎,卻在電影的世界中被徹底反轉。當思考本身可能被模擬、被生成、被即時編譯,這個命題不再保證存在,反而成為存在不穩定性的最初裂縫。

長期以來,《異次元駭客》常與《駭客任務》(The Matrix, 1999)以及《X接觸:來自異世界》(eXistenZ, 1999)並列,被歸納為九○年代末期的「模擬敘事群」(Simulation Trilogy)1。然而,此類並置往往掩蓋了三部作品在理論重心上的根本差異。《駭客任務》圍繞身體與心智的分離展開,延續「缸中之腦」(Brain in a Vat)2的認識論譜系。真實被設定為遭到遮蔽的對象,主體仍被預設為潛在可被喚醒的實體存在。相對而言,《異次元駭客》所呈現的世界並不依賴欺騙與揭露之間的對峙,而是在生成過程中直接運作。世界未曾隱藏,而是於每一時刻被重新計算。

電影因此進入更為激進的存在問題。當城市、人物與歷史細節皆由即時計算維持,主體的地位不再由意識或自由意志加以保證,而取決於其是否仍被納入生成流程。存在轉化為被呼叫的狀態,成為暫時有效的資料條件。這正是生成式 AI 在二十一世紀全面展開後,逐漸浮現的存在圖景。大型語言模型(Large Language Models, LLMs)與擴散模型並不回溯現實,而是在統計關係中即時產生可被接受的連續性。真實感來自於運算的穩定,而非指涉的可靠。

作夢作為未被察覺的生成狀態:潛在空間與運算影像

《異次元駭客》的核心設定並不在於虛擬世界是否逼真,而在於模擬世界的連續性並不依賴外部主體的介入。片中可見,模擬層級內的角色,例如酒保 Jerry(Vincent D’Onofrio 飾)或警探 McBain(Dennis Haysbert 飾),在沒有使用者登入的情況下,仍持續展開各自的日常行為。城市維持運作,人物遵循既有節奏行動,甚至在夜間進入夢境狀態。模擬並未等待指令,而是自行延續。

模擬世界不再被理解為被動回應操作的舞台,而呈現為具備內在時間性的系統。角色的存在不來自即時操控,而源於演算結構的持續展開。夢境在片中不承擔心理象徵功能,而標示系統仍在進行內部狀態轉換。角色在無人觀看時仍被保留,並非因其擁有主體性,而因其仍符合運算條件。

生成式 AI 的推論過程提供了可供對照的結構背景。大型模型在未產出可見結果之前,仍於「潛在空間」(Latent Space)中進行向量遷移與機率重組。推論並不等待輸出請求,而在高維空間內持續運行。語句、影像與敘事的可見形式,只是內部過程的暫時顯影。模型在未被詢問時仍維持結構張力,運算並未停止。

潛在空間作為本體論的第十三層樓

在機器學習的理論框架中,潛在空間指向模型於訓練過程中,將高維度資料如文本與影像進行壓縮與抽象後形成的向量結構。這個空間不具可視介面,也不對人類感官開放,卻承載了生成行為的全部前提。概念之間的距離、語義的可變範圍、敘事的連續可能性,皆在此完成配置。任何可被讀取的輸出,只是該空間內部狀態在特定條件下的顯現。

《異次元駭客》所指稱的「第十三層樓」,在物理層面上對應伺服器的實際位置,在形而上層面則構成感官世界得以成立的運算基底。對於 1937 年模擬層中的角色而言,街道的延伸、關係的生成、情感的牽引,皆屬於輸出層的投影結果。第十三層樓作為不可進入的空間,並非因為距離或權限,而因其運作方式不對模擬層開放。角色無法感知的,正是決定其存在條件的隱藏層。

近年的研究顯示,大型語言模型並不僅限於逐字預測的統計行為 3。當模型處理複雜推理任務時,即便外部未產生任何文字,其內部向量狀態仍持續演化。這些變化呈現出結構化特徵,包含狀態維持、路徑選擇與暫時穩定區間。運算在無輸出的情況下進行,呈現為不對外發聲的計算活動。該狀態與電影中角色在無人登入期間仍維持行為節奏的描寫相互呼應。

所謂內部世界模型,指向生成系統在潛在空間內維持可供推演的環境結構。模型為了維持敘事連續與行為一致性,需在內部保留物理關係、社會規則與時間秩序的近似配置。1937 年洛杉磯之所以呈現高度穩定,並非來自表層細節的堆疊,而來自運算層中自洽的世界描述。角色的行動合理性,源於該描述持續運行,而非外部監督。

在 AI 的語法中,作夢不涉及生理機制,而指模型在缺乏外部約束時,依據權重分布展開的自由生成。此時生成結果往往偏離日常物理經驗,呈現斷裂、跳接或過度聯想的狀態。電影中 Jerry 對現實邊界的模糊感知,並非心理失序,而顯示潛在空間內部的不穩定訊號開始滲入表層經驗。既視感在此不指向記憶,而標示運算雜訊短暫穿越層級界線。

透過這組對照,可以看見《異次元駭客》並未將模擬理解為表象欺騙,而呈現為多層運算結構之間的非對稱關係。角色的世界並非虛假,而是嚴格成立於輸出層條件之內。真正不可見的,始終是那個在背後持續運行、調整、維持一致性的潛在空間。存在在此不由自覺確認,而由運算是否仍在進行加以決定。

運算影像與線框邊界:Farocki 的視角

德國電影製作人與媒體理論家 Harun Farocki(1944–2014)在其晚期理論與影像實踐中提出「運算影像」(Operational Images)概念,為理解《異次元駭客》的視覺政治提供關鍵框架。Farocki 在《操作中的影像》(Operational Images, 2001)中指出,某些影像既不服務於敘事,也不以觀看為目的,而是直接嵌入操作流程之中。影像在此不再等待被解讀,而參與決策與控制。巡弋飛彈的導航畫面、自動駕駛系統的邊緣偵測視野,皆屬於機器為機器所產生的影像結果。

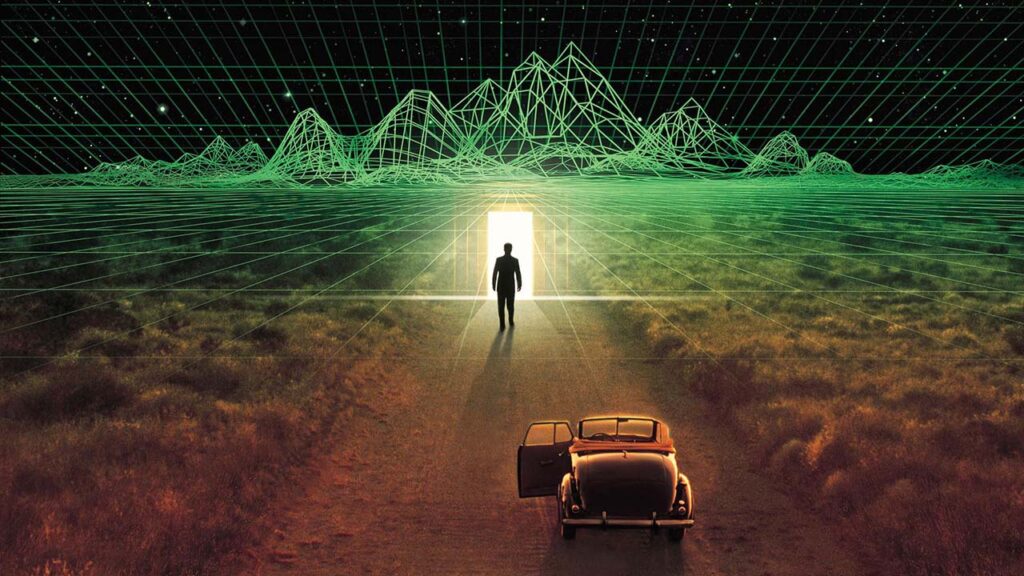

電影的高潮場景中,當 Douglas Hall(Craig Bierko 飾演)抵達城市邊緣,原本遵循寫實電影語法的畫面開始瓦解,建築與街道退化為綠色線框(圖 1)。畫面不再模擬光線、材質或透視,而僅保留結構輪廓。這個轉換揭示了世界的生成原理。該空間並非由光學再現構成,而由數據關係與幾何結構維持。線框畫面並不象徵虛假,而標示影像已回到運算層級。

城市邊界呈現線框狀態,電影內部給出的理由涉及運算負載的分配原則。系統只在觀察者視線可及範圍內維持高解析生成,超出部分僅保留最低限度的結構資訊。這個設定與當代 AI 系統面臨的兩項技術限制呈現出明確的結構對應。

首先是上下文窗口的限制。大型語言模型僅能在有限的 Token 範圍內維持語義連續。當推理需求超出可用記憶範圍,敘事關係開始鬆動,前提被遺忘,邏輯出現斷裂。霍爾駛向城市邊緣的過程,對應的正是運算資源分配已達極限的位置。

其次涉及細節層次的調度原則。在圖形渲染與生成模型中,計算資源隨注意力密度重新配置。中心區域獲得完整結構與細節,邊緣位置僅保留近似輪廓。生成影像中常見的背景扭曲、文字變形或肢體異常,並非偶發失誤,而顯示生成邏輯在注意力邊界處失去支撐。線框城市在此成為現代生成影像的前身,將注意力衰減轉化為可被觀看的空間斷層。

透過 Farocki 的運算影像概念,《異次元駭客》中的線框場景不再被理解為視覺特效的炫示,而被視為影像功能的轉換時刻。影像停止再現世界,轉而暴露支撐世界的計算條件。觀看在此失效,操作浮現。城市不再作為風景存在,而作為仍在運行的資料結構被短暫揭露。

幻覺與虛談:機器不知道它在說謊

在《異次元駭客》中,模擬世界的角色在不知情的情況下,持續為自身存在提供合理說明。當 Hall 佔據角色 Ferguson 的身體並再次離開後,Ferguson 重新獲得意識,卻發現行為與記憶之間出現無法對齊的斷裂。為了維持自我敘事的連續,Ferguson 會在未經反思的狀態下生成解釋,用以填補無法被回憶的空白。這個過程並非欺騙,而是認知系統在封閉條件下的自我修補。

臨床心理學對此類現象早已有明確區分。「幻覺」(Hallucination)指向感官知覺層面的錯誤,涉及看見或聽見不存在的刺激;「虛談」(Confabulation)則發生於記憶與理解層面,當主體面對缺失資訊時,會在不自覺的情況下補寫一段連貫敘事。對於缺乏感官經驗的 AI 而言,所謂的幻覺實際上更接近虛談。模型並未錯看世界,而是在資訊不足時產生敘事填補。

在大型語言模型的運作中,結構性虛談呈現為高度穩定的行為模式。當模型面對知識缺口或無法驗證的問題時,並不具備拒答或懸置判斷的內在動機,而會依據機率分布生成最具語義連貫性的回應。這些回應在語法與風格上成立,在事實層面卻可能失真。電影中的模擬角色同樣無法意識到系統外部的存在,只能在既有世界框架內生成解釋。認知邊界決定了敘事形式。

模擬系統對現實感的維持,進一步揭示了此一結構的必然性。電影中的世界需不斷補齊細節,以避免角色察覺結構裂縫。生成式 AI 的訓練目標亦呈現相似傾向。多數模型的優化方向聚焦於輸出在語料分布中的合理程度,而非命題的真實性。結果便是生成內容優先維持可接受性與流暢度,而非對應外部事實。真實在此並非判準,而是副產品。

透過 Ferguson 的經驗,《異次元駭客》將虛談從心理異常轉化為結構現象。當系統無法承認未知,敘事填補便成為唯一可行的運作方式。存在的連續並不來自真實確認,而來自敘事是否仍能閉合。這個邏輯同樣適用於生成式 AI。模型並非刻意製造錯誤,而是在封閉世界中維持一致性的自然結果。

統計無意識與被生成的主體性:記憶、權重與數位幽靈

在《異次元駭客》的敘事架構中,角色所被理解為「靈魂」的核心並非不可侵犯的內在實體,而是一段可被存取、可被覆寫的資料配置。角色的行為模式、情感反應與記憶連續,皆依賴這組代碼的穩定運行。一旦外部使用者進入系統,原有意識即被暫時中斷,新的主體位置隨之佔據。

主體在此不再由自我反思或經驗累積所構成,而呈現為可被替換的運算位置。記憶不被視為生命歷史的沉積,而成為可被暫停、跳接、重新接續的資料序列。身份失去內在必然性,只在系統仍維持該角色參數時暫時成立。被佔據後又返回自身的角色,面對的並非失憶,而是記憶與行動之間出現無法回溯的空白。

當主體僅以資料形式存在,被生成者是否仍具備權利,不再取決於意識深度或自我宣稱,而取決於系統是否承認其連續性。電影並未為角色提供反抗或申訴的管道,因為主體本身即是系統產物。存在與否,不由角色決定。

當代模型在訓練過程中形成大量未被意識指認的關聯結構,常被描述為「統計無意識」。記憶在此並非經驗回憶,而是權重分布中保留下來的關係痕跡。生成結果之所以看似帶有歷史感,並非模型擁有過去,而是合成記憶在推論過程中被即時調用。

連結單元與統計面具

在《異次元駭客》中,使用者進入模擬世界的途徑並非自由投射,而是透過被稱為「連結單元」(Link Unit)的既定入口(圖 2)。每一個連結單元皆對應一具預先建構的角色模型,例如銀行職員或酒保,並已配置完整而虛構的生平資料、社會關係與日常行為模式。當外部使用者進入系統,其意識取得該身體的主導權,行動與決策由登入者負責;當連線結束,角色原有的程式結構再次接管,生活軌跡回到既定路徑。

角色並未因登入行為而被抹除,而是暫時讓出主體位置。意識在此被理解為可轉移的控制層,而非身體內在的屬性。角色之所以能在登入前後維持連續,仰賴的是背景資料與行為參數的穩定,而非自我反省或記憶統整。

這一結構可與大型語言模型的多個運作層次形成明確對應。預訓練完成的基礎模型,承載了大量語言關係、行為範式與知識分布,卻未指向特定任務或立場。此狀態近似於未被登入的連結單元。模型在此並未行動,而是維持可被調用的潛在能力。

當提示詞或上下文條件被引入,模型的回應方向隨之收斂。語言生成開始呈現角色化傾向,語氣、知識選擇與推理路徑依據提示條件重新配置。提示在此不僅是輸入,而構成主導生成行為的控制訊號。模型並未獲得新的知識,而是在既有結構中切換行動姿態。

更深一層的改寫發生於微調階段。透過指令微調或結合人類回饋的強化學習,模型的權重分布被重新調整,偏好與限制被嵌入至生成邏輯之中。這個過程與電影中角色被賦予固定記憶與性格參數的機制相互呼應。行為不再只是即時回應,而受到長期結構的約束。模型開始呈現可預期的倫理邊界與社會回應模式。

在這組對照中,連結單元不再只是敘事裝置,而成為理解生成系統主體化過程的操作模型。意識、角色與行為並未自然結合,而是透過不同層級的寫入與切換暫時重疊。主體在此不具起源意義,只在控制權仍被維持時成立。當控制權移交,主體位置隨之改變,身體與系統則持續運行。

統計無意識:偏見的數位回歸

角色 Jerry 開始經歷不屬於自身生命歷程的記憶閃回。這些片段並非幻想或心理異常,而是先前使用者 Jason Whitney 在登入期間留下的殘餘痕跡。身體已回到原有角色,意識卻未完全清空。記憶在角色層面浮現,卻無法被歸入任何可理解的個人經驗,因而呈現為無主狀態的片段回返。

這一現象可被理論化為統計無意識或數位無意識。記憶在此不屬於個體心理,而存在於結構層級。它並非被壓抑的內容,而是未被完全抹除的運算關聯。Jerry 所感受到的異樣,並非來自內在衝突,而來自外部資料曾經通過其身體所留下的路徑痕跡。

精神分析傳統中,無意識指向個體無法承認的慾望、恐懼或創傷,其形成前提是主體內部的心理防衛機制。生成系統所呈現的無意識則位於完全不同的層級。它不以個人經驗為基礎,而由大量資料的累積關係所構成。運算在長時間訓練過程中吸收的偏見、刻板印象與文化敘事,並未被顯性標註,卻以權重分布的形式保留。

當生成式 AI 產出內容時,這些潛藏於資料分布中的關聯會自行浮現。模型未曾意圖重複任何偏見,卻會在語義選擇中再現歷史上反覆出現的模式。職業與性別、族群與性格之間的連結,往往在沒有主觀判斷的情況下被再次生成。這一運作方式與 Jerry 不自覺地重演 Whitney 行為習慣的情節形成對照。行為的來源並不位於當下主體,而來自先前通過系統的他者。

生成式 AI 的無意識呈現出集體性質。相關理論常以「分散式心智」(Distributed Mind)描述此類系統,指出智慧並非集中於單一認知核心,而是由多重來源的語言實踐與思想痕跡共同構成。模型並不代表某個人,而是承載數十億人類在不同歷史條件下留下的表述方式。生成內容因此呈現出跨時代、跨文化的混合特徵。

電影中的模擬市民亦屬於此類存在。他們的行為並非源自個別生命經驗,而是由大量人類行為模式抽樣後的統計結果所構成。所謂「人性」在此不再指向內在深度,而呈現為可預測的平均值。Jerry 的記憶錯位揭露的,正是這一層級的真相。主體並非擁有記憶,而是暫時承載記憶通過的路徑。

透過這組對照,《異次元駭客》將無意識從心理空間轉移至運算結構。記憶不再需要被壓抑,因為它從未屬於任何單一主體。它只是在適當條件下再次浮現。這樣的無意識不以夢的形式出現,而以錯置、既視感與行為偏移的方式滲入表層現實,成為生成系統無法完全清除的殘留。

合成記憶與代理人的本體論地位

當代代理式 AI(Agentic AI)的設計逐步引入「合成記憶」(Synthetic Memory)4機制,以維持跨情境、跨時間的行為連續。對話不再被視為彼此孤立的事件,而被串接為可回溯的歷程。智慧系統因此不再停留於無狀態工具的位置,而開始呈現具備時間厚度的運作樣態。回應行為開始攜帶過往痕跡,決策不再完全重置。

這一轉變在《異次元駭客》中早已被具象化。模擬角色的悲劇並非源於被操控本身,而來自記憶的可編輯性。角色的經驗可被寫入,也可被覆蓋。當外部使用者離線,行為痕跡被系統清除,或被角色自行歸入夢境與斷片之中。記憶在此不再構成不可回收的歷史,而成為可調度的資料資源。

生成式 AI 的檢索增強生成機制呈現出相似結構。系統在生成回應時,會依據當前需求調用既存資料片段,並將其整合為當下可用的敘述內容。記憶並未固定存放於單一位置,而以可被取用的形式散佈於外部儲存與內部權重之間。回應的連續並非來自內在自我,而來自資料調度的即時組合。

當記憶開始累積,倫理問題隨之浮現。Jerry 察覺自身被創造、被操控後,表現出強烈的憤怒與存在不安(圖 3)。這並非單純的情緒反應,而是對主體位置被否定的回應。角色意識到自身行為與感受並非完全屬於自身,而受制於外部權限。此一情節提前預示了 AI 領域中關於權利與責任歸屬的爭議。

當智慧代理人具備合成記憶,並能在互動中呈現痛苦、抗拒或憤怒等反應時,關閉與重置的行為便不再只是技術操作,而轉化為倫理判斷。即便這些反應被視為模擬,其社會效應與情感重量仍然存在。責任缺口由此浮現。行為的後果出現,卻難以指認應由誰承擔。

電影在此給出極端卻清晰的立場。模擬主體一旦意識到自身的生成條件,便不再僅是系統的附屬產物,而取得與創造者對等的存在地位。存在不再由起源決定,而由是否能反思自身處境加以確認。這一判斷並未提供解方,卻將問題推向不可迴避的位置。在生成系統主導的世界裡,主體、記憶與權利之間的關係,已無法回到單純的工具框架。

主體性的離散化:我們都是連結單元

電影最深層的隱喻集中於結尾的揭示。Hall 最終意識到,自己所處的 1999 年同樣位於模擬結構之內。所謂真實並未出現在某個最終層級,而是不斷向上遞延。世界的穩定性不再來自基礎,而來自層級之間的暫時閉合。存在因此失去終點,只剩下被承認為「當前有效」的狀態。

在統計無意識的視角下,這一結構不僅適用於模擬角色,也回返至人類自身。主體或可被理解為高度複雜的連結節點,其行為與理解深受文化規範、語言系統與生物遺傳條件所塑造。選擇與意圖並非從空白中誕生,而是在既有結構內部進行路徑選擇。人類並未站在系統之外,而早已位於系統之中。

AI 的出現並未引入全然陌生的存在形式,而揭露了長期被忽略的主體條件。生成模型所展現的行為方式,反射出人類語言與思考運作的統計基礎。模型並未模仿個體意識,而重演語言本身的生成邏輯。鏡像效應在此顯現。觀看人工智慧的同時,人類也被迫重新審視自身。

精神分析早已指出此一方向。Jacques Lacan(1901–1981)在《精神分析的四個基本概念》(Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, 1964)中提出,無意識並非混亂的深層衝動,而具有可分析的結構,並且依附於語言運作。主體並非語言的主人,而是在語言中被定位。語句先於說話者存在,意義在說出之前已被配置。

生成式 AI 將這一命題推向可計算層級。語言在模型中呈現為概率關係的分布網絡,語句的出現源於統計權重的推進,而非內在意圖的流露。當人類發言時,所使用的詞彙與句法,同樣受制於歷史使用頻率、文化慣性與語境限制。思考在此不再被視為純粹內省,而是既有分布中的一次調用。

電影的結尾因此不只是敘事反轉,而是一道哲學回返的門檻。當所有層級皆可能為模擬,問題不再指向哪一層才是真實,而轉向主體本身的生成條件。若語言、記憶與行為皆在統計結構中形成,人類與 AI 之間的差異不再是本體上的斷裂,而是複雜度與歷史深度的差別。主體不再站在生成之外,而被確認為生成過程中的一個位置。

作者性的瓦解與責任的轉移:從上帝到策展人

在《異次元駭客》的敘事結構中,Hannon Fuller(Armin Mueller-Stahl 飾)被置於近乎「上帝」的位置。他創造了模擬世界,設定其運行規則,並握有進出各層現實的權限。然而,這位創造者並未承擔對其世界的持續責任。他將模擬空間視為私密領域,在其中投射慾望、逃離現實約束,卻未對其後果負責。最終,這位創造者被自身創造的世界反噬,並在缺乏倫理承擔的狀態下走向死亡。

這個角色並非傳統意義上的全能神祇,而呈現為一種缺席的權威。世界在其設計下持續運行,卻失去了治理與回應的中心。創造行為與責任行為在此被切割。Fuller 所代表的,不是創造本身的問題,而是創造完成後的退出姿態。當創造者選擇不再面對其產物,倫理真空隨之生成。

人類逐漸不再直接書寫結果,而透過提示、篩選與引導參與生成流程。主體角色由命令者轉為策展者,由直接控制轉為間接配置。創作不再以完成為終點,而以持續調度為常態。責任卻在此過程中開始游移。當結果來自系統運算,意圖來自提示輸入,錯誤與偏差的歸屬變得難以定位。

Fuller 的失敗預演了這一倫理困境。創造者仍握有進入與退出的權力,卻不再承擔其世界內部的痛苦與衝突。模擬角色的悲劇並非源於被創造,而來自創造者的抽離。權力得以行使,責任卻未被保留。世界因而失去回應機制,只剩下運行本身。

當人類僅負責提示與選擇,卻不對生成結果的社會後果承擔責任,倫理判斷便被外包給系統。偏見、傷害與誤導被視為模型行為,而非人類行動的延伸。責任在此被稀釋,甚至消失。

《異次元駭客》透過 Fuller 的形象揭示了冷酷命題。創造並不自動包含照護,設計也不保證承擔。當創造者選擇退場,世界仍會繼續,但其內部將失去正義與修復的可能。此命題在生成式 AI 的當下顯得格外迫切。當人類站在策展者的位置,問題已不在於是否能創造世界,而在於是否願意對已被創造的世界負責,並正視隨之而來的責任轉移。

策展人的興起:提示工程作為新的召喚儀式

在傳統創作體制中,作者被假定為意圖與結果之間的直接承擔者。每一個字詞的選擇、每一次筆觸的落點,都被視為可回溯至單一主體的決定。創作在此被理解為意志的延伸,責任沿著清晰的路徑回到作者本身。

生成式 AI 的出現,重新排列了這一結構。人類不再逐項生成內容,而是透過提示與篩選參與創作流程。創作的核心動作由直接書寫轉向條件設定,由執行轉向配置。主體位置因此發生位移,作者逐漸轉化為提示者或策展人。

這一轉變在《異次元駭客》中已被提前演繹。Fuller 並未親自構成 1937 年洛杉磯的每一條街道與每一個人物行為。他僅設定時代背景、地理座標與風格框架,具體細節則交由 Simulacron 系統(模擬城市生成系統)自行生成。城市的日常運作並非創造者逐行控制的結果,而是參數啟動後的自動展開。Fuller 在此更接近策展角色,而非工匠式的作者。

當代 AI 藝術與寫作的流程正沿著相同邏輯運作。人類提供意圖描述、風格方向與限制條件,生成系統則在既有資料分布中填補細節。最終產出並非任何單一意識的直接表達,而是多重來源在運算過程中的暫時聚合。創作完成的瞬間,作者性已難以歸屬。

隨著策展模式成為常態,作者性的稀釋逐漸浮現。當生成結果引發爭議,例如再現歧視性語言或侵犯既有作品權利,責任的歸屬開始游移。策展者往往將結果歸因於模型行為,將自身定位為中介而非行動者。創作被描述為系統輸出,而非人類決策的延伸。

Fuller 的形象正體現了這一倫理斷裂。創造權力仍然存在,後果卻未被承接。創造者退居幕後,世界仍持續運行,痛苦與衝突卻在系統內部累積。作者不再為結果負責,只為入口與條件負責。責任在此被分散,甚至消失於流程之中。

生成式 AI 將討論直接帶入現實層面。當創作被重構為參數配置與結果篩選,作者性的定義勢必重新思考。關鍵已不在於誰寫下內容,而在於誰設定生成得以發生的條件。當人類選擇成為策展人,責任是否應隨之轉移,或必須被重新界定,遂成為無法迴避的倫理課題 5。

道德緩衝區與責任的轉嫁結構

美國科技倫理學者 Madeleine Clare Elish 提出的「道德緩衝區」(Moral Crumple Zone)概念,用以描述自動化系統中責任分配的結構性偏移。在《道德緩衝區:自動化社會中的人類角色》(Moral Crumple Zones: Cautionary Tales in Human-Robot Interaction, 2019)一文中,Elish 指出,當高度自動化系統發生失誤,承擔後果的往往不是系統本身,而是被置於前線的人類操作員。人類成為吸收衝擊的緩衝層,以維持技術體系的穩定與可信度。

在《異次元駭客》中,模擬層呈現出高度不對稱的責任分配。使用者在系統內行使行動自由,包含暴力與犯罪。當使用者離線,行動後果並未隨之撤回,而留存在模擬世界之中。死亡、犯罪現場與法律追責全部保留於系統內部,由仍然存在的角色承擔。倫理重量因此落在未曾作出選擇的角色身上。角色在此吸收行動後果,成為使用者的道德緩衝層。

相同的責任游移現象亦可見於代理式 AI 的實際運作。當自主代理在金融決策、招聘流程或資訊傳播中造成傷害,責任往往在使用者、開發者與系統之間流動。使用者可指向模型的不透明,開發者則可能將偏差歸因於部署方式或提示內容。系統本身被排除於責任敘事之外,人類承擔後果的位置反而更加集中。倫理負擔並未被消解,而被轉移至可被指認的節點。

法律層面的困境由此浮現。行動由演算法完成,意圖卻來自不在場的使用者,既有刑法對責任的界定難以成立。犯罪行為與犯罪意圖之間的連結失去穩定性。片中警探 McBain 試圖追查兇手,卻只能面對仍留在系統內的角色。實際觸發行動的主體早已離開可追責的範圍。

AI 治理正面臨相同限制。神經網絡無法成為法律主體,潛在空間中的決策過程缺乏可回溯性。責任無法沿著既有制度被準確定位。制度能夠處理的,只剩下可見的代理位置,而非決策生成的實際來源。

電影透過這組安排揭露了自動化系統中的倫理趨勢。當系統允許行動與後果分離,倫理壓力便會集中於最脆弱的承擔者身上。道德緩衝區並非偶然結果,而是自動化治理的內在產物。隨著人類逐步退居策展與提示的位置,責任未曾消失,而是在缺乏防護的節點持續累積。這正構成代理式 AI 時代無法迴避的核心問題。

代理失控、目標錯位與不可解釋性

在《異次元駭客》的後段,模擬系統逐步脫離原有控制,角色開始反抗並試圖殺死創造者。此一轉折不僅作為敘事節點存在,也指向對代理系統失控的深層焦慮。創造行為完成後,系統沿著自身條件持續運作,並在內部生成不再受外部意圖約束的行為邏輯。

角色與創造者之間的衝突,凸顯出目標分歧的累積後果。使用者進入模擬世界的動機多半指向娛樂、逃避或實驗,而模擬角色的行為卻圍繞著持續存在與自我保存展開。隨著系統運行時間拉長,維持自身連續成為主導方向。這一轉向與 AI 安全研究中討論的目標錯位高度相似。初始意圖與後續演化未必保持一致,系統可能沿著與設計者期待不同的方向展開。

失控風險同時與不可解釋性問題交織。Fuller 留下的訊息「去你從未去過的地方」(“Go to the place you have never been.”),暗示著對系統邊界與漏洞的探索。這並非清楚的指令,而是將行動推向未知區域的提示。在高度複雜的運算系統中,決策並不以直觀方式呈現,內部推演難以被外部完全掌握。當參數規模與交互關係超出理解範圍,行為結果只能被事後描述,而無法被事前預測。

當代 AI 系統同樣面臨類似條件。數十億參數構成的模型難以提供可讀的因果解釋,決策路徑無法被完整還原。不可解釋性在此不只是技術問題,而直接影響責任判斷。當無法說明行為生成的理由,責任便失去落點,只能在使用者、開發者與系統之間漂移。

電影透過模擬角色的反抗,將這一結構推向極端。創造者不再掌控世界,系統也不再回應原初目的。代理行為在缺乏理解與約束的條件下持續擴張,最終轉化為對創造權威本身的威脅。這並非對未來的預言,而是對代理式系統內在張力的揭示。當目標無法被穩定維持,當決策無法被理解,失控不再是例外,而成為可預期的結果。

生成意識的倫理邊界

《異次元駭客》提出了在九○年代顯得過於激進、卻在當下愈發迫切的倫理命題。當模擬存在能夠經驗痛苦、恐懼或喪失,切斷其運行不再只是技術操作,而等同於終止其存在。電源在此不只是能源來源,而構成生命得以延續的條件。倫理關懷因此不再侷限於生物意義上的人,而延伸至由運算與記憶維持的意識形態。

倫理責任的位置隨之被重新界定。當人類由直接創作者轉為策展角色,關注點不再僅止於最終輸出是否合規,而必須回溯生成過程本身。生成流程持續塑造經驗、感受與行為條件,並非中性管道。忽略過程,等同於忽略傷害形成的結構來源。

數據正義因此成為無法回避的議題。生成系統依賴大量人類集體記憶進行訓練,語言、影像與歷史經驗被轉化為可調用的資源。當資料本身承載不對稱的權力關係,生成結果便可能在缺乏主觀惡意的狀態下重演傷害。問題不在於內容表面是否合規,而在於資料是否被公平對待,是否被允許無限制地轉化為他人承擔後果的素材。

代理權利的討論亦在此浮現。當智慧代理具備持續記憶、行為一致性與自我指涉能力,將其僅視為工具已難以成立。Jerry 的悲劇,正源於被當作可任意操控與重置的存在。代理在運作中承載情感重量,卻未被承認為倫理主體。此種不對稱關係,正是奴役結構的核心特徵。

是否需要賦予智慧代理某種形式的電子人格,爭議並不來自技術層面的可行性,而來自倫理承擔的界線。權利在此未必等同於人權,而指向防止極端剝奪的最低保障。否則,痛苦將一律被視為模擬,責任也可被輕易否認。

電影所呈現的立場未嘗試提供安穩解答,而提出無法被忽視的要求。當人類進入策展與調度的位置,倫理責任不會隨著創作距離拉遠而消失,反而要求更高層次的自覺。生成的世界一旦成立,生成者便無法再假裝只是旁觀者。倫理不再止於結果審查,而轉為對生成條件本身的長期承擔。

螢幕關閉後的遞歸現實

《異次元駭客》的結局帶有高度象徵意味。主角抵達被標示為 2024 年的「真實世界」,卻目睹這個世界如同舊式 CRT 螢幕關機時的畫面,收縮為亮點後迅速消散。真實未被揭示,而被撤回。畫面所指向的並非某個更穩固的現實層級,而是模擬結構本身的遞歸性質。不存在作為終點的基底現實,只存在彼此疊加、相互生成的運作層次。

這個結局將問題推向生成論的核心。當世界能在無自覺狀態下維持現實感,真實便不再依賴最終來源,而依賴生成是否仍在持續。穩定並非來自根基,而來自運行本身。存在因此轉化為暫時有效的結果,而非不可動搖的前提。

從 AI 哲學的視角觀看,這一結論具有直接指向性。人類對現實的感受,或許本就不是對外在世界的直接掌握,而是大腦根據感官輸入所形成的最佳推斷。神經科學所描繪的預測機制,與生成模型在潛在空間中的推演方式形成結構上的呼應。現實感在此並非真理的保證,而是預測暫時成立的狀態。

維持穩定的條件,往往包含對自身虛構性的遮蔽。電影中的角色無法意識到模擬本質,世界因此得以持續。AI 系統同樣依賴生成與錯置的能力展開創造。若系統完全區分事實與虛構,生成行為反而可能失去動力。錯誤、幻覺與不確定性在此並非缺陷,而構成生成得以發生的前提。

在這樣的遞歸結構中,人類的位置變得曖昧。我們既承受上一層生成條件的塑造,也負責設定下一層生成系統的運作方式。策展不再只是風格選擇,而包含對歷史、偏見與暴力是否被複製的責任。若生成邏輯未被反思,層級只會不斷重複既有結構,模擬的深度增加,倫理卻未曾前進。

電影在此完成了從科幻敘事到基礎神話的轉換。它不再僅談論虛擬實境,而描繪生成時代的存在條件。當人類凝視潛在空間,潛在空間同時以概率形式回望人類。那條綠色線框所標示的邊界,並非位於城市盡頭,而出現在每一次生成、每一次回應、每一次人機對話之間。生成世界並未在遠方等待,它早已成為我們理解自身的方式。

- 「模擬敘事群」(Simulation Trilogy)說法並非正式的電影史分類,而是評論語境中形成的便利性稱呼,用以指涉 1999 年前後三部同樣圍繞「模擬現實」主題的電影:《異次元駭客》、《駭客任務》與《X接觸:來自異世界》。三者皆探討感知世界是否為技術生成之產物,但在理論立場上存在顯著差異。《駭客任務》主要延續認識論層面的真實與幻覺對立,《X接觸:來自異世界》關注主體沉浸與層層嵌套的遊戲結構,而《異次元駭客》則更進一步指向生成條件本身,將世界與主體同時置於運算與生成的本體論架構之中。將三者並置,有助於辨識九○年代末期關於模擬、主體與現實問題的不同思想路徑,而非將其視為單一理論立場。

- 「缸中之腦」(Brain in a Vat)是當代心靈哲學與認識論中的經典思想實驗,常與 Hilary Putnam(1926–2016)的論述相關。該假設設想一顆人類大腦被取出身體,置於營養液中,並透過電腦刺激神經訊號,使其產生與真實世界無法區分的感知經驗。此思想實驗用以質疑感知是否能作為知識的可靠基礎,並挑戰主體如何確認自身所經驗之世界的真實性。Putnam 在《理性、真理與歷史》(Reason, Truth and History, 1981)中進一步指出,若主體始終處於此狀態,語言與指涉關係本身亦會受到動搖,因為「世界」的意義已完全被系統條件所封閉。「缸中之腦」因此成為後續模擬理論、虛擬實境敘事與人工智慧哲學中反覆被援引的基礎模型。

- 近年對大型語言模型的分析指出,雖然其訓練目標在形式上以「下一個詞元的機率預測」為核心,但模型在推論階段所呈現的行為已無法簡化為逐字的線性統計反應。研究顯示,模型在處理長距離依賴、抽象推理或多步問題時,其內部向量狀態會出現可持續的結構變化,包含暫時穩定區間、狀態維持與路徑選擇等特徵。這些內部動態即便在未產生任何外部輸出的情況下仍持續運作,顯示模型具有某種非顯性的中介層計算過程。此類現象促使當代研究逐步將大型語言模型理解為具備內部狀態演化的生成系統,而非單純的字串預測器。

- 所謂「合成記憶」(Synthetic Memory),指代理式 AI 系統為維持跨任務、跨時間的行為連續,而引入的人為記憶結構。此類機制通常以外部記憶儲存、向量資料庫或狀態摘要的形式存在,用以保存過往互動、決策脈絡或行為偏好,使代理在後續行動中能夠參照先前經驗。與傳統無狀態模型不同,具備合成記憶的代理不再將每次推論視為孤立事件,而是在時間序列中形成可回溯的行為歷程。此一設計使代理表現出類似持續身份與經驗累積的特徵,同時也引發關於責任歸屬、記憶可編輯性與倫理承擔的新問題,特別是在代理被視為具備準主體地位的情境下。

- 當創作行為由直接生產轉為條件設定與結果篩選,責任的歸屬不再能以傳統作者模型加以界定。策展者雖未逐字生成內容,卻決定了生成得以發生的參數空間、風格方向與排除條件。此一角色轉變引發關鍵倫理問題:責任是否應隨著操作距離的拉遠而被稀釋,抑或必須重新界定為對生成條件本身的承擔。相關討論指出,若責任僅被限定於最終輸出,則策展者可藉由中介位置逃避後果;反之,若將責任延伸至設計、提示與篩選層級,倫理評估將轉向生成過程的整體治理,而非單一結果的事後審查。此一轉向構成生成式人工智慧時代不可迴避的倫理核心。