2022 年深秋,一座巨大的數位方尖碑聳立於紐約現代藝術博物館(Museum of Modern Art, MoMA) 的 Gund Lobby。這座高達 24 英尺、寬度相當的 LED 螢幕,並非播放預錄的影像,而是即時運算的生成藝術——《非監督》(Unsupervised, 2022)(圖 1)。這是土耳其裔媒體藝術家 Refik Anadol 的標誌性作品。透過與 NVIDIA 等科技巨頭的合作,Anadol 的工作室訓練了一套複雜的機器學習模型,吞噬了 MoMA 超過 138,151 筆館藏數據與元數據(metadata),將其轉化為連綿不絕、色彩斑斕的流體影像。

對於數以百萬計的觀眾而言,《非監督》是一場視覺盛宴,它象徵著過去(博物館檔案)與未來(人工智慧)的無縫接軌。觀眾在它面前平均駐足時間長達 38 分鐘,遠超傳統藝術品的觀賞時間,這一數據被視為其「沉浸式」魅力的鐵證。MoMA 更將其納入永久館藏,標誌著生成式 AI 正式登堂入室,成為當代藝術史不可忽視的一頁。然而,這份報告主張,這件作品的重要性不僅在於其藝術價值,更在於它作為一個「症狀」,精準地反映了當前數位資本主義的深層結構。

影像吞噬歷史:Debord 視角下的奇觀構造

Guy Debord(1931–1994)在《景觀社會》(La société du spectacle, 1967)中提出:「景觀不是影像的堆積,而是以影像為中介的人們之間的社會關係。」景觀由商品邏輯主導,將世界推入一個被影像封裝的狀態,使所有事物服膺於可被觀看與消費的條件。Anadol 的《非監督》正好將這套機制推入大數據時代的極限,呈現出景觀控制與演算法生產交織的空間。

《非監督》的核心魅力來自其對歷史的操作。AI 模型吸收了 MoMA 兩百年的藝術收藏資料,從印象派的色彩光譜到抽象表現主義的斷裂節奏,從超現實主義的非理性圖式到普普藝術的視覺撞擊。然而,資料在潛在空間(Latent Space)中被重新配置時,歷史內容被壓縮成形式參數。Vincent van Gogh(1853–1890)的筆觸與 1980 年代任天堂 NES(Nintendo Entertainment System, 1983)遊戲機的塑膠外殼在演算法視野中成為兩個可交換的向量,失去文化重量,只剩數值位置。歷史在數學空間裡不再是事件序列,而變成可被折疊、旋轉、插值的形態集合。

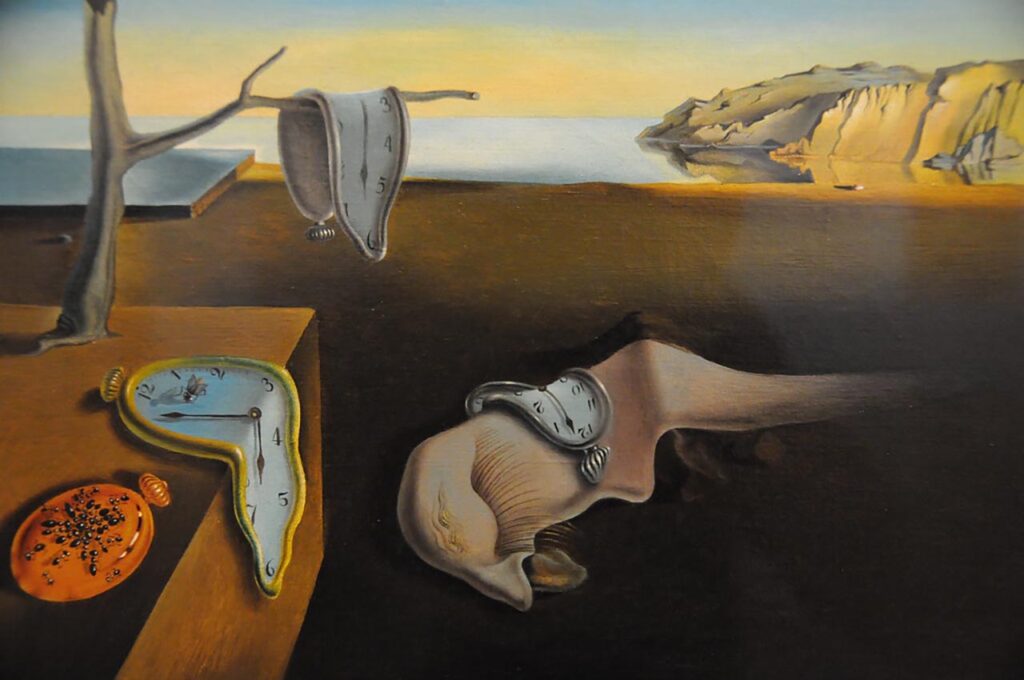

Debord 曾提出「永恆的現在」概念,用以描述景觀如何抹除歷史,使社會經驗被固定在連續的影像流中,無過去,也無未來。《非監督》正以視覺形式實現這個預言。兩百年的藝術創作被揉合成流體般的影像場,革命、戰爭、身體政治與美學鬥爭都被消解於紋理運算。Pablo Picasso(1881–1973)《格爾尼卡》(Guernica, 1937)(圖 2)的戰爭記憶不再被召喚,只留下抽象線條與明暗分布;俄國構成主義的狂熱理想不再可辨,只剩幾何節奏被插入模型權重。所有事件被剝離語境,彷彿歷史的重量在資料清洗過程中被完全排除。

Ben Davis 指出,生成影像的邏輯把藝術史視為「可任意組合的視覺抽搐(visual tics)」。Debord 會視此為景觀邏輯的顛峰:文化實踐不再承載衝突、記憶或政治意義,而被壓縮成可供觀賞的光影波動,供模型即時運算。觀者面對的不是歷史,而是演算法生成的永續表面;影像流不再需要社會參與,只需要目光停留。作品獲得的不是批判,而是凝視。《非監督》以絕對形式呈現景觀的運作方式:歷史被吞沒,經驗被磨平,世界被還原為可被演算法轉譯的視覺能量場。

於此架構中,歷史不再具有方向或張力,只剩模型處理的當下,並將所有文化記憶推入延遲與再生的算術環境。觀者所見的,是大數據時代的景觀社會,透過生成式美學表面化,透過純視覺快感鞏固其存在。這才是《非監督》的真正意義:它不是再詮釋藝術史,而是將藝術史置入景觀邏輯,使歷史本身消失於影像流裡。

資料政治的美學化

Debord 的批判延伸至景觀如何掩蓋自身的生產方式。《非監督》將自身包裝為「機器夢境」(Machine Hallucinations)的崇高顯影,彷彿觀者面對的是某種自主運作的技術幻象。這項呈現對於演算法治理而言極具戰略性,因為它將資料處理轉譯為感官陶醉,使技術邏輯包覆在視覺魅惑之中,形成「資料政治的美學化」。在這個體制裡,資料並未被揭露,而是被轉換成令人屏息的表面,使真正的機制被吸收進美學包膜。

資料奇觀的運作基礎集中於「讓不可見之物成為可見」,但呈現方式具備強烈的策略性。觀者在螢幕上看到的是旋流、色層與不可能的幾何運動,卻無法看見維持此作品運轉的龐大能耗與高速計算基礎建設。評論家 R. H. Lossin 將此稱為「碳密集的螢幕保護程式」(a carbon-intensive screensaver),指向巨量電力消耗在視覺轉換過程中被抹除的事實。此外,觀者也無從得知資料庫建立背後的基層勞動,包括博物館檔案員與資料工程師的長期投入;更看不見使用受著作權保護藝術品訓練企業模型所牽動的法律與倫理爭議。

《非監督》透過抽象化的視覺語彙,執行了一項政治功能:它使「黑箱」以良善形象亮相。演算法治理被塑造為優雅、無害且富有生命力。Debord 所謂「市場經濟的專制統治」在此直接體現,因為技術不再是管理與壓迫的工具,而被展示為令人沈醉的感官奇觀。觀者面前的螢幕彷彿是透明的,但真正透明的只是表面;結構性的剝削、資源配置與權力集中在視覺愉悅中被消解。

《非監督》與 NVIDIA、Google 等科技巨頭的合作,使藝術作品成為演算法算力的展示平台。這類合作將當代藝術納入產業敘事,使美術館成為科技品牌的外交空間。作品背後的運算能力、模型權重與資料資源在展示中被自然化,觀者以為自己凝視的是藝術,實際上面對的是前端介面化的資本運作。

在此條件下,「幻覺」形成一道意識形態面紗。AI 被描繪為具備創造力、能夠「做夢」的技術生命體,從而削弱其作為統計模型的本質。這種擬人化為產業敘事服務,使 AI 的全面滲透被視為文化升級與生活改善,而非監控擴張或數據榨取。觀眾在博物館中以「創作者」的身分首次遇見 AI,事實上是在為其在醫療、金融、安保與教育領域的後續部署建立心理基礎:AI 並非工具,而是伙伴;並非權力裝置,而是創意媒介。

現代景觀透過生成式影像完成了新的外交任務。監控資本主義在此換上流體色彩與演算法詩學,讓政治力量隱匿於抽象美感。Debord 提醒我們,景觀的力量在於轉換現實,使統治因影像而顯得自然。《非監督》證明這套機制已進入新階段:技術的後端被淨化,基礎設施消失於流動色層中,資本的部署以前衛藝術的形式登場,使觀看本身成為服從條件。

巨石與被動的觀察者

《非監督》的物理部署塑造了以影像為主體、以觀者為附屬物的場域。作品的巨大尺度佔據整個展示空間,使觀者面臨一個難以抗拒的感知環境。視覺力量來自體量所造成的壓制,使觀看不再是自由行為,而成為身體性的順從。此一操控呼應 Debord 在《景觀社會》中的論述,景觀透過影像的包覆創造「隔離」與「分離」,讓觀看者被固定於靜止位置,失去介入能力,也無法影響場域中的任何節奏。

Anadol 宣稱《非監督》會回應現場光線、環境條件、氣候與觀眾的動作,然而這些資料運作並不透明。觀者看不到模型調整,也無法確認任何輸入或參數的變動。互動被推入不可見維度,使場域中的可見面板成為唯一資訊來源,觀者只能面對不斷輸出的影像,彷彿所有變化皆由不可觸及的技術力量所生成。觀者的主體性在此被削弱至最低限度,現場關係呈現單向流動,影像支配身體,模型支配觀看。

被動性構成景觀社會的核心條件。藝術實踐原本依賴詮釋、批判與語境化,而《非監督》將這些能力轉移至感官的消費層面,使觀者的角色逐漸向「體驗的接收者」滑移。媒體評述與觀眾反饋反覆以「催眠」、「迷人」、「陶醉」等語詞描述現場經驗,顯示觀看已從思考的契機轉為感官停滯。正如同 Walter Benjamin(1892–1940)在《機械複製時代的藝術作品》(Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, 1936)提出的「分神的領受狀態」(reception in a state of distraction)。Benjamin 認為現代感知在分神狀態下仍被影像吸納的心理機制,而在 Debord 的理論視角中,此一感知模式更被納入權力運作,使分心成為治理條件。影像越繁複,批判越難以啟動。

Debord 的多個概念在此場景中皆獲得具體呈現。首先是「分離」,巨型影像牆與觀者之間的單向權力線強化了技術菁英與一般大眾之間的階層差距。模型的黑箱化使技術不可質疑,而觀者只能接受其輸出。其次是「永恆的現在」,《非監督》將兩百年的藝術史壓縮成不間斷的色彩流動,使歷史脈絡消失於視覺表面的連續性,政治記憶與文化衝突被固定在同一個時間平面。再者,作品淡化其背後的物質成本,使算力、資料庫、能源與勞動被轉換成神秘能量,形成 Debord 所言的「商品拜物教」,將資料處理與演算法結果神格化為無由來的創造力量。

上述結構最終導向「被動消費」。觀者被流體影像牽引至出神的凝視,暫停批判,也暫停語境化。視覺魅力使觀看成為沉默的接受,使反思被擱置在場域之外。《非監督》將此邏輯推向極致。影像佔據空間,技術控制身體,歷史被磨平,意義被稀釋。觀者在螢幕前變得安靜而順從,使景觀的權力在空間中獲得最精準的物質化呈現。景觀不再依賴隱藏,而以美感的形式公開展演,使技術治理以視覺愉悅的方式自然化,成為目光無法輕易拒絕的權力分配。

24/7 與注意力的無限迴圈:Crary 的批判

Jonathan Crary 在《24/7:晚期資本主義與睡眠的終結》(24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep, 2013)中分析一個被市場節奏全面接管的世界。日夜不再形成周期,行動與休息不再維持平衡,所有生命維度都被納入持續運作的經濟機制。注意力成為可被提取的資源,清醒成為被占用的生產場域,睡眠則被視為效率的缺口。人類主體在 24/7 的系統中被重新校準,使感知與行為符合連續流動與即時更新的結構。

《非監督》的生成邏輯與 Crary 所描述的時間政治相互映照。作品不以固定內容呈現,也不依賴敘事結構,它在每一瞬間生成圖像,並立即擦除上一個形態。畫面永續更新,使影像脈動與資料運算完全同步。這個特質往往被讚頌為演算法創造力的象徵,但在 Crary 的觀點裡,它更近於一個無法停止的系統本身的象徵。作品宛如視覺界面的等效物,呼應網路介面中的「無限捲動」(Infinite Scroll)。觀者被吸附在持續流動的視覺節奏裡,期待下一秒的變化,並在持續注視中被動適應。

此生成程序塑造出「時間之外的時間」。觀者在場域中被困在持續延展的現時,時間不再向未來推移,也不再具有過去,僅剩無限延長的現在。Crary 指出,被延展的現在其實是注意力的管理裝置,使主體習慣於保持低度警醒,並維持對訊號的微弱但不中斷的反應。《非監督》以視覺手段呈現此機制,作品要求觀者持續接收圖像的變化,卻不提供理解與批判的停頓點,使觀看成為被控制的持續反應。

作品的連續生成並未提供意義的累積,而是將變化本身變成內容,使更新變成觀看的目的。這種時間邏輯呼應全球資料網絡的運作節奏,也形塑觀眾的感知習慣,使「永遠在線」(Always-on)成為觀看的默許條件。觀者面對的不是封閉的藝術物件,而是模擬網路脈搏的視覺機制,在其中,意義始終未能沉澱,時間被抽空為純粹的流動,主體被諧調於演算法所制定的節奏之中。

注意力作為開採資源:觀眾即礦脈

Crary 在《24/7:晚期資本主義與睡眠的終結》指出,晚期資本主義將注意力視為稀缺資源。注意力的每一次轉移、停留與分散都被轉化為可量測的產能。《非監督》在此框架下被視為高效率的開採設施。展方反覆引用平均「停留時間」(dwell time)高達三十八分鐘作為成功指標,然而在注意力經濟的邏輯裡,這個數值並不象徵參與,而是象徵注意力的採收率。

觀看在此不再是自主活動,而是被動暴露於連續運動中的感知狀態。作品的視覺節奏導向一種近似出神的凝視,使注意力被牽引而非被自主投放。Crary 在書中指出,當代系統所尋求的不是深度專注,而是一種「被剝奪權力的注意力」;人類的感知被調整,使其適應資訊的流動,而不是介入內容本身。《非監督》以動態圖像激活人類前注意層級的反應機制。這些機制原本用於辨識自然界的移動與潛在危險,在展場中被影像吸納,使觀看停留在被動追隨運動方向的狀態。

視覺場域在此運作為反饋結構。機器生成流動表面,觀者投入注意力,機構蒐集參與度指標,科技企業則據此強化演算法價值。觀看成為循環中的一個節點。觀者的注意力並未轉化為意義,而是被納入技術的驗證矩陣,使凝視成為資本積累的證據。《非監督》在展覽敘事中被定位為人工智慧創造力的展示,然而在注意力管理的角度看,觀者的凝視本身才是系統所尋求的資產。

於此體制下,觀者不再只是藝術的接收者。觀看的行為被編碼為可計算的參與資料,使人類成為演算法經濟的附屬。注意力在展覽平台上被徵用,用於強化技術的公共形象。作品的流動性與變化頻率並未指向更高的美學層次,而是協助維持感官的微弱警醒,使凝視不中斷。時間在此成為提取資源的手段;每一次停留皆為資料,觀看本身構成可被交易的價值。

《非監督》呈現了 Crary 所描述的注意力經濟邏輯。圖像不僅吸引視覺,也吸收心智。參與度指標被上升為技術實證,並進一步生成下一輪資本投入的理由。觀者成為演算法展示的佐證,使自身的注意力為生成式技術的擴張提供正當性。《非監督》的魅力因此不僅是視覺魅力,也是資本邏輯的運算裝置,將人類感知編入技術的加速循環。

行為剩餘的美學化:《非監督》的政治經濟基礎

Shoshana Zuboff 在《監控資本主義時代》(The Age of Surveillance Capitalism, 2019)指出,注意力並非唯一被市場捕捉的資源,更關鍵的是「行為剩餘」(behavioral surplus)。平台並不滿足於觀察行為,而是將行為轉化為可預測、可操控的模式。《非監督》雖然以藝術名義存在,但在政治經濟的維度裡,它運作為行為萃取機制的展示窗口。觀眾的凝視、停留時間與路徑模式,皆能在技術系統中生成可量測的參與數據,為模型效能的敘事提供佐證。

Zuboff 指出平台邏輯的關鍵在於將人類經驗轉化為可預測性資源,使行為本身成為可提煉的原物料。《非監督》以其連續的視覺輸出吸附注意力,而這些注意力指標可以用來展現人工智慧的有效性。觀看行為被轉化為技術的資產,使人類感知在展場中成為資料生產鏈的一環。作品因而被納入科技公司的廣告語境,成為算力、資料與生成式技術的示範案例。

政治經濟的架構使藝術展演不再是文化場域的獨立實踐。它被吸納進平台邏輯所延伸的行為預測體系,使作品既是審美裝置,也是資料抽取基礎設施。觀眾看似漫無目的地凝視流動影像,但在資料政治的視角裡,他們的停留、分神、靠近或離開都能被視為行為樣本。Zuboff 所描述的「行為剩餘」在此以最隱蔽的方式運作,使參與行為無聲地預備未來的商品化過程。

政治經濟的轉折點在於:《非監督》不只管理注意力,也管理未來。萃取行為模式的資料基礎為生成式模型的下一代迭代提供可信度,使科技企業得以將模型推向更多領域。藝術的公共場域因此成為技術擴散策略的一部分,使演算法不再單純是運算工具,而是文化語境的佔領者。展示、觀看、資料蒐集三者交織,使生成式影像與資本的運作結構更加難以分離。

在這個交叉點上,Debord 的「景觀」與 Zuboff 的「監控資本主義」重疊。景觀提供感官服從的結構,監控資本主義則提供資料提取的制度,使影像與資料的雙重權力同時落在觀者身上。觀眾在沉浸中失去批判,而資料在沉默中完成抽取。藝術在此不再是自治領域,而是成為未來行為預測技術的試驗平台,使注意力與行動同時被整合進資本運算的節奏。

「做夢」的機器 vs. 失眠的人類

Anadol 將作品定位為「機器夢境」的敘述策略,在 Crary 所描繪的晚期資本主義語境裡構成反語性的矛盾。Crary 在《24/7:晚期資本主義與睡眠的終結》指出,睡眠是當代資本主義仍無法徹底占領的領域,是人類得以暫時退出商品世界與資訊迴圈的僅存縫隙。睡眠不生產、不表演、不回饋,因而在效率至上的政治經濟體制裡具有深刻的抵抗性。

在此背景下,Anadol 將連續運算、從不間斷的伺服器負載以「夢」命名,形成顯著的語意誤導。人類的夢境發生於撤離世界的片刻,處理記憶、情緒與創傷;機器的「幻覺」則是在毫不停歇的機率分布運算中生成。它們不具有潛意識,不具有壓抑,不具有象徵界的裂縫,只是向量空間中持續更新的統計漣漪。將這種高速運算比擬為「夢」,等於將運算資本主義的基礎條件人性化,讓一個嚴格依賴電力、冷卻、伺服器農場與巨量算力的工程被包裝為具有內在生命的存在。語言的挪用使技術獲得靈性光暈,也遮蔽其物質負擔。

更諷刺的是,Anadol 的「夢」與晚期資本主義中普遍失眠的人類形成強烈對照。Crary 指出,現代生活的光線節奏與注意力架構削弱了人類的睡眠能力。手機、廣告、通知、演算法驅動的界面以都會霓虹的節奏干擾夜間體系,使快速動眼期(Rapid Eye Movement, REM)睡眠受到壓縮。當觀眾沉浸在《非監督》的螢幕脈動裡,他們面對的是一台永不休息的引擎,而自身的生理節奏卻被科技生態逐步侵蝕。

《非監督》於是呈現一個錯位的寓言:機器在「做夢」,人類在「失眠」。前者持續更新模型,後者逐漸喪失與世界脫鉤的能力。Anadol 的美學語言將伺服器運算的連續性描繪成具沉思性的生命活動,使 Crary 所批判的技術條件獲得柔光包裹。持續運作的數據流、注意力管理、感官刺激的節奏被轉化為令人著迷的視覺生成,彷彿技術本身可以代替人類抵達內在性。

夢的語彙在此不再屬於心理現象,而被改寫為一種資本運轉的修辭。伺服器的高速計算被賦予主體性;能源消耗與資料抽取被抹平為創造力;Crary 所界定的 24/7 景觀在此獲得美學上的護航。《非監督》於是成為一個異常乾淨、光滑而無摩擦的符號裝置,其內部的運算暴力被夢境化,而觀眾的失眠被正常化。技術在此不僅挪用夢,更挪用了人類的夜晚。

靈光的轉移:Benjamin 與資料庫的神聖化

Benjamin 在《機械複製時代的藝術作品》中將「靈光」(Aura)界定為藝術品在時間與空間中的獨一位置,是不可取代的「此時此地」(Hier und Jetzt)。機械複製技術能夠無限複印影像,使原作的不可複製性逐步消退。在此脈絡下,靈光的消逝並非形式的問題,而是權力結構的位移,藝術品的權威從儀式結構轉向大眾的感知場域。

《非監督》將這條歷史線索推入全新的階段。原作的獨特存在不再是議題核心,因為畫布上的材質、筆觸與尺度在資料採集過程中被轉換為向量、像素與元數據。van Gogh 《星夜》(De sterrennacht, 1889)(圖 3)或 Salvador Dalí(1904–1989)《記憶的堅持》(La persistencia de la memoria, 1931)(圖 4)在演算法的潛在空間裡並不以原作姿態存活,而以高維度座標的形式沉入資料庫。它們的「此時此地」被壓縮、編碼,最後被捨棄。靈光並非單純凋亡,而是轉向另一個領域。

焦點從藝術品本身移動到資料與演算法的運作。觀者面對的不是單件作品的光暈,而是 138,151 筆資料在模型中聚合、擴散與重新分布所構成的規模效應。厭棄具有物質性的原作,取而代之的是對大量資料的處理能力所產生的敬畏。此種敬畏指向統計運算的深度與速度,可以稱為「統計崇高」。演算法的每一秒輸出都建立在巨量資料的高維度組合上,是不可逆的生成事件,因此被賦予新的「獨特性」。它不再依附於物件,而落在生成的瞬間,落在資料運算的現場。

因此,靈光從原作退場,並在資料庫與模型權重之間重新凝聚。獨特性從物質存在遷移到演算法的時間性之上。這使 Benjamin 的理論被迫進入新的延伸:當影像無限重組時,「此時此地」已非藝術品的空間性,而是演算法執行的那一刻。生成流永不重複,因此每一秒的輸出既是例外,又是規則,是連續的非重複性,是被技術製造出的瞬時靈光。

《非監督》在此完成了一項弔詭的操作:它宣布原作的靈光消散,同時為資料規模與算力密度創造新的靈光。人類曾賦予畫布的神聖性,如今被轉移給模型的潛在空間,轉移給資料的深度,轉移給演算法的不可見複雜度。靈光並未死亡,而是升級為技術性的「生成威權」,在資料驅動的審美體制中獲得新的棲所。

資料庫作為新聖物

Benjamin 強調,藝術最初源於儀式,其價值建立在膜拜與不可接近性之上。《非監督》將這一論述徹底翻轉。膜拜的核心已不再是可觸的物件,而是資料庫本身。深度神經網絡的「黑箱」成為新的聖所,觀眾無法窺視其內部運作,卻被允許在外圍見證它所創造的「奇蹟般輸出」。AI 的生成能力被包裝成啟示性的顯影裝置,使跨越兩世紀的 MoMA 館藏彷彿在機器體內重生。

Lev Manovich 在《新媒體的語言》(The Language of New Media, 2001)中已指出,資料庫是數位文化的支配性象徵形式。Anadol 將此象徵形式推向其宗教化的極端:資料不僅是組織藝術史的結構,更被升格為具有神聖屬性的目光中心。觀眾面前的螢幕成為一個技術時代的光之祭壇,資料庫則成為藝術史新神祇的容器。

作品在 MoMA 大廳展出,使語境本身擁有高度象徵重量。這座博物館長期被視為現代主義的殿堂,而當一個龐大的 AI 影像矩形佔據其中央空間,等於宣告歷史權力的位移:從藝術家的筆觸與身體性勞動,過渡到資料吸收、運算密度與模型規模所構成的新的神學體制。MoMA 的展示決策,形同一個儀式性的認可,將「藝術的靈魂」轉移至演算法的潛在空間。

於此邏輯下,「神聖」不再由畫布的此時此地所定義,而由資料量、模型架構與算力資源所構成的超越性來支撐。能夠將龐大全像的藝術史轉化為連續發光的影像流,成為新的奇蹟。觀眾凝視的不再是作品,而是技術;不是歷史,而是資料;不是靈光的消逝,而是靈光的重新編碼。生成矩形的每一秒輸出,都構成一場計算的禮拜儀式,使觀眾被動參與一個基於資料拜物教的宗教空間。

AI 在此不僅模擬藝術史,更奪取了藝術史的神學結構。它重建了一座建立在資料、算力與黑箱之上的新祭壇,讓觀眾在毫無察覺的情況下成為新的朝聖者。藝術不再啟動對真實的反思,而是將注意力導向技術本身,使資料與演算法獲得象徵層次上的神權。這正是 Benjamin 所說的膜拜價值在數位時代的轉化:膜拜的對象不再是藝術,而是資料;神聖性不再位於作品,而是位於能夠吞噬並重新排列作品的運算體制。

區塊鏈與靈光的再商品化

Benjamin 在《機械複製時代的藝術作品》中寄望於靈光的消逝,將其視為藝術能從宗教性權威中解放、向大眾開放的歷史契機。然而,《非監督》在數位可複製性本質上重新引入稀缺機制,令 Benjamin 的政治企圖陷入反向運動。Anadol 與 MoMA 透過區塊鏈鑄造生成瞬間,使原本等價的像素流被重新包裹為「不可複製」的商品單位。靈光被宣告死亡後,卻在 NFT 的架構裡以市場召魂術復活。

NFT(Non-Fungible Token, 非同質化代幣)的語意系統建立在「絕對唯一性」的假定上。當《非監督》將瞬態影像鑄造成代幣,影像的價值不再來自其視覺強度,而來自被鑄造那一刻的演算法事件本身。這是對 Benjamin 所謂「此時此地」的人工複製。原作的不可替代性曾依賴物理位置與歷史時間,而 NFT 的不可替代性依賴分散式帳本的技術認證。兩者在語境上截然不同,但都以稀缺作為權力來源。區塊鏈在此扮演神職角色,為純粹資料的瞬間賦予「真跡」資格,讓技術成為新的神判者。

生成影像被迫接受市場框架,它們的生命不再屬於公共領域,而屬於持幣者的私人收藏。這直接抵消 Benjamin 對「展示價值」的期待。數位媒介的無限可流通性曾預示一種去階層化的文化生產模型,但 NFT 機制反向修復了權力階序,使所有權重新成為核心價值。區塊鏈將資料流凍結為投資標的,AI 生成藝術被納入投機資本的循環。形式的自由被金融化轉譯為稀缺的幻覺,並在市場語彙中被描繪為「數位真實性」。

靈光在此以殭屍般的形態運作。它已失去原作的現場性與儀式性,卻被當作投資工具的符號資本而重新激活。它不再依附於藝術品,而依附於交易機制;不再服務於文化領域,而服務於價值抽取。NFT 讓靈光從歷史的陰影中被召喚出來,成為市場的幽魂——既已死亡,又在資本欲望的召喚下持續運作。

《非監督》的 NFT 實作證明:所謂 AI 藝術的「民主化」僅是展演。作品以生成技術吸收藝術史,卻以區塊鏈重新確立排他性。影像表面宣稱自由流動,背後的技術結構卻促成所有權的集中。這正是 Benjamin 所擔憂的政治化潛能的反向使用:技術不再解放藝術,而成為市場修補舊有階層的工具,使靈光的屍體被金融化儀式重新包裹,成為欲望循環中的永久標記。

文化資本與演算法權力:Bourdieu 的場域分析

Pierre Bourdieu(1930–2002)在《區隔》(La Distinction, 1979)指出,品味是社會化而成的階級技術,其功能在於維持文化權力與社會區隔。《非監督》的審美邏輯不再受傳統藝術史規範,而是由一整套深度整合的技術生產環境所構成。文化資本在此與技術資本緊密纏繞,形成新的象徵場域。

完整的視覺輸出依賴多個相互倚賴的技術層面:資料清理、影像編碼、特徵向量建置、神經網絡運算圖架構、資料中心計算節奏、高解析度顯示系統。每一道程序都嵌入專業門檻,並強烈依賴雲端運算、硬體吞吐量與企業平台。觀者面前的影像生成方式由資料處理、迴圈更新、指令集與同步渲染所主導,而非來自傳統意義上的形式選擇。

在此環境中,審美語言由計算條件塑形。色彩的擴散、粒子的密度、節奏的律動,源自資料分布與權重更新邏輯,而非純粹的文化語彙。理解作品的能力不僅需要藝術史知識,還要能感知資料工程與模型推論背後的邏輯。能夠掌握這些邏輯者,擁有新型態的「技術文化資本」;無法進入這些語境者,自然被排除在合法解讀的範圍外。

Anadol 的角色因此呈現新的文化仲介形態。他在科技產業與藝術場館之間運作,使運算基礎的象徵權力經由美學語言獲得正當性。《非監督》並不只是影像生成的展示,也是技術架構如何取得文化權威的展示。能夠欣賞作品,意味著接受演算法邏輯、資料主義與算力條件作為審美基礎。

文化階層在此被重新編碼。合法文化不再取決於對藝術史的深厚能力,而取決於是否具備讀懂運算結構、理解資料流動、追蹤模型推論節奏的素養。《非監督》的美學以基礎建設為前提,使品味本身成為技術結構的延伸,並將科技產業的符號權力自然化為當代文化權威。

演算法守門與「矽谷美學」

《非監督》的形式邏輯並非感官上的中性展演,而是體現了工程文化的價值取向。影像表層的流暢、明亮、高解析度與無摩擦狀態,反映出當代深度學習框架所偏好的輸出結構。計算模型的整體視覺性被引導往可控、連續、穩定的軌道移動,顯示出訓練資料及渲染基礎設施背後的工程審美。這類視覺語法逐漸獲得跨產業的普及,因為相同的技術基礎(TensorFlow、PyTorch 等運算框架)主宰了醫療、金融、影像處理與創意產業的工作流程。從資料視覺化到建模界面,流動表面的晶瑩質地與可預測的模式成為新時代的象徵語彙。

Bourdieu 在《區隔》提出「慣習」(habitus)以描述身體化的思維與感知傾向。生成模型的慣習來自資料集,其偏好由機器吸收;然而,觀眾的慣習也在影像觀看中被重新塑形。《非監督》將計算美學的偏好投射到觀者的感知架構,使人們逐漸把「複雜的資訊流動」視為美的主體,把高密度粒子動態視為藝術的自然語言。影像表現的核心變成對模式辨識能力的讚頌,而非符號語義或文化批判。這種趨勢使數位藝術的多樣性遭到壓縮,壓低了 lo-fi、故障美學、抵抗資料主義的作品在藝術場域中的位置。工程審美透過演算法與基礎建設,逐步形成新的視覺霸權。

MoMA 的收藏行動放大了這股文化轉向。當現代主義最具象徵性的殿堂主動擁抱《非監督》,技術堆疊(tech stack)不再只是工具,而被置於文化權威的核心。機構的象徵資本為科技美學加上合法性,使以運算能力為中心的審美觀被視為進步指標。那些缺乏算力、無法進入企業雲端平台、或選擇批判資料管線的藝術家,其作品被排擠在主流之外。藝術場域的再分配透過文化政策與收藏策略實現,形成新的階層化視覺秩序。機構與企業之間的互動使科技美學獲得宗教般的地位,並將運算基礎當成文化判準。

於此脈絡下,《非監督》的視覺語言不僅反映技術偏好,也反映文化場域的再組織。模式辨識的優位地位成為感知的規範,影像的可憐悅與穩定性成為新美學評價的基礎。這種審美轉向背後的權力結構需要被揭開,因為它形塑了一個以資料與算力為核心的文化經濟,使看似中性的影像輸出承載著深層的政治含義。

民主化的幻覺

Anadol 經常談論「藝術民主化」與「讓大眾接觸資料」,表面上是一種親近而開放的姿態。然而,Bourdieu 指出,菁英往往透過「恩賜的策略」(strategy of condescension)維持其象徵支配。表面上的親民是一種風格化的姿態,能在不削弱階級權力的前提下創造平等的幻象。《非監督》正落在這個機制之內。

影像在 MoMA 的大廳公開展示,觀者得以被包覆在巨型螢幕前,彷彿享有接觸資料世界的權利。然而,真正的資料權力並不屬於公眾。模型訓練所需的資料集、演算法參數的設定、硬體與雲端資源的調度、輸出內容的篩選與調整,都由藝術家及其企業合作網絡掌握。公共性在此只限於可見的部分,而控制權與決策權仍然在高度集中的技術體系之中。

作品的標題暗示一種「非監督」的自由生成,但對於觀眾而言,毫無所謂的無監督存取。影像的生成受到嚴密的編排,訓練資料由策展團隊與技術工程師決定,模型推論由預設規範引導,輸出經過美術館的形式審核,呈現結果僅是一種經過強力過濾後的資料幻境。觀者進入的是被編輯過的可能性空間,並未參與演算法本身的操作。

觀看的開放性並不等於生產的開放性。視覺結果可供所有人凝視,模型的背後邏輯與資料治理仍被緊密鎖定。大眾所獲得的民主性是一個類似電視媒介的民主性:所有人都能觀看,極少數人能控制訊號來源。美術館在這裡扮演了傳統廣播體系的延伸角色,提供看似公共的視覺體驗,卻同時保護生產鏈中最具權力的環節。

《非監督》所宣示的民主化因此具有矛盾結構。它讓觀眾接觸影像,但並未讓觀眾接觸生成影像的權力。資料與演算法的真正運作並未向公眾開放,制度性的階層被技術語言包裹,使權力差異轉化為一種看似自然的專業分工。大眾在此扮演凝視者,而非參與者。藝術的民主承諾成為象徵層面的姿態,並未動搖技術生產體系中的權力核心。

UI/UX 動態奇觀:作為「熔岩燈」的介面

《非監督》的美學體制由高度動態化、視覺密度極高的呈現方式構成,可視為「動態奇觀」(Motion Spectacle)在當代文化中的集中展演。其視覺語言並未被限制在博物館內部,而已滲入日常使用的數位界面,成為 UX (User Experience, 使用者體驗)設計的通用感官模式。現代介面追求的「愉悅感」(Delight)、「流暢性」與「沉浸感」使觀者在觀看中獲得輕快節奏與視覺愉悅,但同時也遮蔽了系統的運作條件。視覺表層的順滑與韻律形成感官屏障,使底層資料流動、延遲、風險與行為記錄被包藏在動態特效所創造的柔化空間裡。

這種視覺邏輯與 Anadol 將大規模資料運算轉化為令人心馳神迷的影像手法互相呼應。資料的政治性被溶解在色彩波動、流體軌跡與粒子擴散中,觀者在沉浸性表面中遺忘了資料中心、能源消耗、版權爭議或演算法偏誤。《非監督》將資料美學化,同時也將資料去政治化,而這套感官技術已在界面設計中被系統化採用。

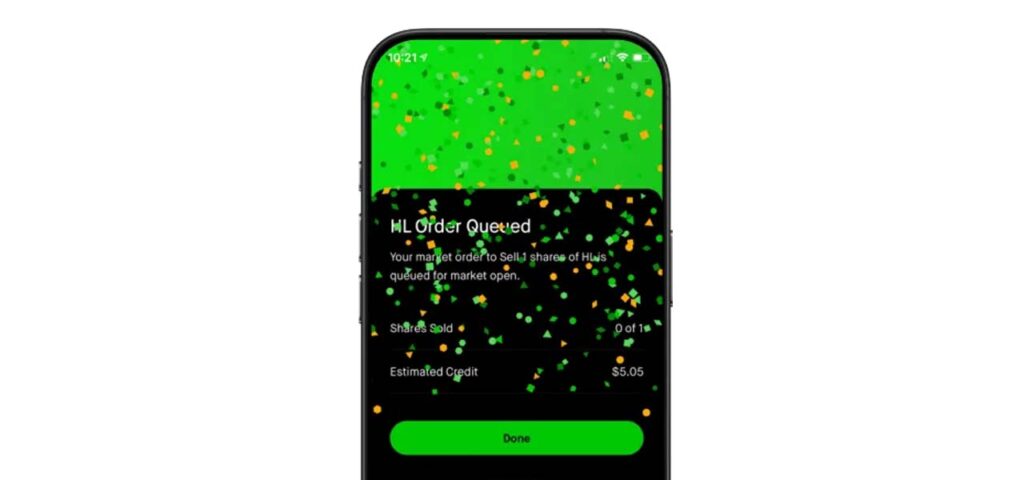

當使用者等待內容加載時,螢幕上浮現的「骨架屏」(skeleton screens)提供了動態替身,使系統延遲看似可控。當任務完成時,交易平台中爆發的「彩帶」(confetti)將風險性的金融行為轉變為遊戲化的快感。Robinhood 等應用透過動態動畫提升介面親和力,卻也以同樣手法緩和決策壓力,使高風險操作在歡愉表層中失去重量。網站普遍使用的「視差捲動」(parallax scrolling)效果塑造深度幻覺,使頁面不再僅是資訊載體,而是能夠吸附注意力的迷宮。動態美學在此成為技術治理的一部分。

介面的可感知節奏與視覺回饋不再只是美編選擇,而成為注意力管理的機制。延遲被包裝為平滑的過渡,等待被轉化為精緻動畫,交易風險在彩帶爆破後顯得俏皮與無害。視覺愉悅取代透明度,使使用者不再察覺底層系統的效能、資料管理或行為追蹤。這種介面策略使許多數位產品呈現與《非監督》相關的視覺親緣:流動、明亮、具吸引力,並在視覺層面上不斷壓縮系統性複雜度。

當動態奇觀成為界面的基礎語言,注意力的結構被重新編程。使用者的視線被導向光影、顏色與節奏的流動,而非系統內部的邏輯、資料治理或計算架構。視覺強度與技術深度在此出現明顯斷裂,動態表面遮蔽了系統的基礎運作,使使用者習慣於被動沉浸,而非積極理解。介面中的動態轉場形成柔軟的覆蓋層,使演算法治理在視覺魅力中變得不易察覺。美學因此成為政治的媒介,使觀看狀態從批判性轉向沉浸性。

《非監督》在數位文化中的回響正落在此問題上。作品的資料流動、色彩爆發與巨大尺度建立強烈的感官結構,使觀眾更接近被包覆的狀態,而非面對資料的內在矛盾。資料的來源、清洗與處理方式並未在觀看經驗中顯現,資料治理與算力消耗被視覺愉悅所掩蓋。生成藝術與介面設計在此交會,共同推動一種以動態表面管理注意力的感知政治,使沉浸成為治理的形式。

藝術評論者 Ben Davis 在分析《非監督》時曾以諷刺語調稱其為「非常智能的熔岩燈」(an extremely intelligent lava lamp)。此評語不僅指出作品的視覺愉悅性,也揭示作品在批判性層面上的空缺。Davis 的比喻強化了上述斷裂:作品具備龐大的資料基礎與演算法工程,然而觀看經驗卻更接近情緒性、裝飾性的節奏運動。計算的複雜性被轉化為光影的流動,政治性的資料決策被消解於感官魅力,使作品在形象上宏大,在思想上輕盈。

此現象並非僅屬於 Anadol,而是當前數位文化的基礎結構。動態介面與生成影像共享相同的治理策略:以視覺魅力包覆決策,以沉浸取代透明,以愉悅遮蔽權力。當動態奇觀成為可通行的審美貨幣,演算法權力得以安靜運作,界面成為治理的建築,而觀看成為被管理的注意力形式。

注意力捕獲與認知負載

Crary 對注意力經濟的分析在介面設計領域呈現出可見的技術細節。多數動畫元素會直接觸發人類的定向反射,任何形式的視覺運動都被視覺系統優先處理,使大腦必須先分配資源理解運動場景,再分配資源解讀資訊內容。當介面層層堆疊轉場、彈性曲線、微互動與粒子效果,用戶的認知負荷持續升高。評論界稱這類現象為「過度動畫化的介面」,這不是美學過剩的問題,而是注意力被重新編排的問題。

在《非監督》中,這股負荷本身成為觀看節奏的一部分,誘導出神而非理解。然而在金融應用程式、新聞動態與社交媒體平台中,類似的視覺運動成為更具策略性的行為工程。過度動畫化的介面讓使用者停留更久,製造表面上的「互動」與「投入」。它延長視覺凝視時間,使人相信自己在積極使用服務,實際上僅在觀看系統所安排的節奏。

iOS 與 Android 的轉場動畫同樣如此。它們以平滑路徑、柔軟縮放與彈性過渡重建了螢幕的時空,使裝置的運作更接近儀式性的體驗。Crary 在《24/7:晚期資本主義與睡眠的終結》指出,注意力已成為可被提取的資源。介面的「流暢」動態向用戶灌輸一種錯覺,彷彿所有操作過程天生就應該毫無摩擦,使資料擷取、演算法排序與背後的數據勞動從視覺意識中消散。

無限捲動的手勢延伸了這種治理邏輯。以動態效應偽裝的等待時間、以微動畫包覆的計算延遲、以視差捲動重新編排的層級結構,都將運算成本轉化為視覺愉悅。界面不再回應使用者的需求,而是將使用者的生理反應訓練成順從更新流與伺服器節奏的模式。Crary 所分析的注意力抽取在此得到具體化:使用者被塑形成永遠在線的主體,為資訊系統提供穩定的凝視、固定的時間與可預測的反應。

介面工程在此成為美學、心理學與政治經濟的多重工具。它以動畫語彙重新規劃觀看,使注意力從反思轉向服從,使數位勞動的軌跡在視覺表面上消融,使晚期資本主義的持續運作變得令人愉悅。這是《非監督》的邏輯外溢:奇觀在博物館裡奪走批判,在日常裝置裡奪走意識。

美學化治理:控制的彩帶

UI(User Interface, 使用者介面)設計領域中最具破壞性的平行案例是關鍵功能的遊戲化。Robinhood 的交易介面以數位彩帶慶祝買賣股票,是最具代表性的例子。視覺語法原本屬於娛樂性回饋系統,被移植到金融決策場景後,重新規劃了風險的可感知強度(圖 5)。正如《非監督》將藝術史化為無序的視覺流,Robinhood 將高風險交易壓縮成愉悅的瞬間,使用戶不再感受到行動背後的責任與後果。

這是美學化治理的典型形式。行為的調控不再依賴說明、規範或透明機制,而是依賴視覺語法所帶出的情緒誘導。當彩帶在螢幕上綻放,交易被重新定義為可以慶祝的事件。資訊系統透過愉悅的視覺語彙引導使用者,以感受蓋過理解,讓投機活動被視為輕盈、快速且值得重複。風險因而退到背景,訂單流支付的複雜結構在動畫的光芒之中消失。

介面的愉悅感將金融投機轉化為簡化的手勢,讓投資者以遊戲玩家的方式與市場互動。這是觀念的再編碼。市場的波動不再被視為需要慎重評估的條件,而是可以套入獎勵迴圈的素材。Robinhood 在這裡扮演類似《非監督》的角色:透過視覺操作將高度制度化的結構移入無警戒的感官場域。

治理方式使行為本身變得易於重複。彩帶的出現成為觸發再次交易的誘因,形成自動化的情緒回路。這與晚期資本主義的注意力提取邏輯高度契合,因為重複行為的生成最終將被轉換為數據、手續費與市場流量。介面成為技術與情緒之間的潤滑裝置,使金融行為在感官上變得可消化,使風險以視覺魅力的方式被稀釋。

於此審美政體中,資訊並未消失。資訊被美學吸收,被愉悅的節奏包裹,被轉化為可被忽略的背景。使用者不再進行判斷,而是在介面設計所設定的流動中滑行。這就是美學化治理的作用方式。它不以禁令運作,而是以吸引力運作;不強迫使用者服從,而是讓服從變得愉悅。

《非監督》所呈現的奇觀邏輯在此延伸到經濟基礎層面。影像如何吞沒歷史,介面如何吞沒風險。兩者都以視覺流的形式遮掩自身的制度條件,都以感官節奏重構行為的動機,都以愉悅的包覆削弱批判性的反應。科技美學在此不只是形式,也是一個治理架構。它將主體調整為願意追隨螢幕節奏的存在,使晚期資本主義的操作得以以愉悅的形態運行。

「螢幕保護程式」批判在 UX 中的應用

Jerry Saltz 將《非監督》比諭作「螢幕保護程式」的批評不僅指向作品本身的空洞壯觀,也指向當代 UI 的視覺機制。螢幕保護程式的本質在於以視覺流動包覆計算過程,把等待隱藏在旋轉光芒之中。此結構在 Anadol 的作品與現代介面之間形成連動:流體運算的節奏掩蓋負載、渲染延遲、柔化技術摩擦,使觀看停留在感官層面。Saltz 的批判因此不僅描述一件藝術品,也描述一整個技術文化。

流體動力學成為共同語言。藝術展場中的色塊擾動與曲面變形在 UI 中轉化為下拉更新的旋轉、訊息載入的骨架屏、語音助手的呼吸波紋。它們並不旨在傳遞資訊,而是以視覺律動將等待轉換為可忍受的體驗,使系統的停滯被感官愉悅吸收。這種運算美學移轉到介面後,對用戶的作用與《非監督》對觀眾的作用一致:凝視被無限迴圈挾持,注意力被固定在永不終止的表面。

生成性進一步拉近兩者的距離。《非監督》透過模型持續產生視覺流,使觀者無法選擇觀看的起點或終點;介面的無限捲動則透過動態新增內容,消除 Crary 所稱的「停止提示」(stopping cues)。觀看不再是以終結為導向的動作,而是被持續拉長的狀態,用戶在資訊洪流中被動漂浮。時間的失去,是晚期資本主義的注意力擷取方式,在藝術與介面中皆可觀察。

遊戲化是另一組共通結構。《非監督》以機器「做夢」的隱喻為作品鍍上一層擬人化的魔力,使生成影像被視為神祕的精神產物。UI 則以彩帶、徽章、連續紀錄與互動煙火來淡化行動的代價,把金融交易、健康監測、任務分配壓縮成輕盈的視覺事件。複雜性在轉換中被淡化,風險與責任被吸收進日常的視覺愉悅。面向市場的行為與面向美術館的行為在此成為同一種感官結構。

所有這些視覺策略組成廣義的數據奇觀。藝術史在《非監督》中被壓成連續的視覺顫動,沒有脈絡,只有在光流中漂浮的紋理由來自各種年代的作品融合而成。UI 亦如此。Spotify 的年度回顧把個人生活濃縮成數據動畫,使記憶與情感變成鮮豔的資訊物件,方便分享也方便被平台收集。深度被轉化為可回放的視覺樣式,歷史被轉化為品牌色彩表。

當 UI 過度壯觀時,它開始麻醉用戶。下拉更新的旋轉圖示、Siri 的發光波形、動態桌布的生成動畫,都重新分配了感知的焦點。在這些視覺片刻,使用者不再詢問裝置當下的行動。定位追蹤、資料上傳、後台同步、廣告投放等機制在光滑的界面之下被自然化。視覺愉悅遮蔽了資料開採的節點,讓監控成為能被愉快消化的環境條件。Crary 所描述的注意力剝奪與 Debord 所揭露的景觀構造在此交會:觀眾被美感編程,用戶被動態節奏控制。

《非監督》因此不僅是一件展示於美術館的大型影像裝置,也是一造預示當代 UI 的審美結構。影像如何壟斷觀看,介面如何壟斷注意力,兩者共享相同邏輯:以流動、光滑、永續更新的表象掩蓋制度性的取用,使技術基礎從被質疑的對象變成可愛的視覺表演。奇觀在此實現了自身的完整循環,從藝術的表層滲入介面的底層,最終成為我們每天手指滑過的一部分感知習慣。

演算現實主義的紀念碑

Anadol 的《非監督》是一座時代的紀念碑。其令人駐足的力量不在於藝術成就,而在於對當代運算文化的呈現方式。這件作品體現了演算現實主義(Algorithmic Realism)。在此現實中,歷史被壓縮成向量空間的殘餘,注意力成為可量化的資本,演算法的不可見結構則被奉為崇高的隱形中心。作為觀念建築,它標誌出一個世代的精神形態。作為視覺機器,它反映出大型科技企業對文化符號的佔有方式。

透過 Debord 的視角,《非監督》成為景觀發展的極端形態。影像吸收了歷史的能量,並將其折射為永不停止的視覺流。所有的語境、衝突與意義被收編為毛玻璃般均質的顏色運動,使歷史被固定在永恆的現在。透過 Crary 的分析,作品顯現為注意力經濟的無眠機器。生成流沒有段落與句點,使觀者進入被管理的清醒狀態,停不下來,也退出不了影像的磁場。透過 Benjamin 的理論,我們目睹靈光的位移。未被複製的原作畫面不再承載「此時此地」,真正的靈光轉移到模型的密度、資料庫的規模和運算瞬間的不可複製性。透過 Bourdieu 的框架,作品揭露出新的階級機制。審美判斷與技術資本交纏,能夠理解、製作並使此類作品合法化的權力掌握在科技與藝術交界的小型菁英圈層手中。

《非監督》所展現的運作邏輯在 UI/UX 的世界中更加明顯。程式碼以優雅、平滑的動態語法改寫了人類與系統的關係。骨架屏、彩帶動畫、視差效果、無限捲動等日常符號,與《非監督》的視覺機制共享相同的感官策略,使介面在流動狀態中掩蓋數據運作的結構與風險。日常應用以愉悅與流暢取代透明性,使控制機制消失在表面的柔順之中。藝術與介面因而交會於同一文化條件,皆以視覺快感作為治理技術。

批判《非監督》並非否定其視覺張力。其畫面確實動人,猶如天文觀測或深海攝影般的光影流動。然而,批判的焦點在於美學所執行的功能。精緻的表面使我們忽略了其背後持續累積的資料採集、能源消耗、監控技術與演算法權力,使機器文化的擴張變得自然,甚至愉悅。觀眾被邀請「與機器做夢」,但夢境的邏輯卻是技術權力的邏輯。這些畫面既不是心理深處的展演,也不是記憶與慾望的生成,而是矩陣式運算的結果。

未來的藝術與設計實踐需要營造反向的運作條件。需要能夠拆解影像結構的批判性介面,使觀看行為不再淪為注意力提取的來源,需要以摩擦、延遲、透明性與語境介入作為新的設計原則。需要將觀看從被動轉為能動,使觀眾重新獲得對影像技術的解碼能力。真正的「民主化」不是將視覺輸出投射到更大的螢幕,而是打開技術的生成邏輯,使公眾能夠理解、審視、改寫支配日常生活的資料制度。從「無監督」的沉迷,轉向對系統的「有監督」批判,才是藝術與設計在資料時代的倫理轉向。

關鍵總結

總結所有論述,《非監督》呈現了當代運算文化的六個核心議題。這些議題揭露了影像、資料與權力之間的深層結構,也構成了現代視覺文化的政治經濟條件。

首先是歷史的扁平化。Debord 在《景觀社會》指出,景觀將世界轉化為無休止的影像流,使歷史的厚度被壓縮為可即時消費的表面。MoMA 兩百年的館藏在《非監督》中被轉譯為同質化的資料向量,作品不再召喚印象派的光線、立體派的碎裂、超現實主義的潛意識,而是呈現形式殘餘。歷史不再具有方向、衝突與語境,而被折合進一個無縫生成的視覺場,形成藝術史的數據化凝固層。

其次是政治的美學化。裝置的巨大尺度與精緻光流構成了新型的技術崇高,使觀眾在視覺震懾中忽略其物質條件。Lossin 在《間接行動》(Indirect Action, 2020)警告 AI 藝術的能源密度與碳排放問題,此處卻被完全消音。伺服器負載、資料中心的散熱基礎設施、檔案數位化工程的勞動現實都被清除。機器的產出被以美感包裝,使高耗能運算成為文化魅力的一部分。視覺愉悅取代物質辯證,使科技企業的算力疊代轉化為溫和、可親近、甚至值得崇拜的現代神話。

第三是機器的失眠。Crary 在《24/7:晚期資本主義與睡眠的終結》分析一個被持續運作的市場節奏所塑形的世界。生成模型的畫面永不停止,沒有段落,也缺少結束。這種無窮生成模擬了平台式介面的無限捲動邏輯,使觀看者被固定在注意力盤旋狀態。機器從未休息,而人類在其面前變得不再具備停止的能力。作品的「夢」不是精神能量的象徵,而是演算法的運算節律;觀眾的清醒被延長,睡眠被推遲,注意力成為可提取的資源。

第四是演算法靈光。Benjamin 在《機械複製時代的藝術作品》分析藝術的獨特存在,但在資料文化中,靈光已經發生轉移。傳統藝術品的「此時此地」失去效力,其影響力被挪移到資料庫的規模與程式碼的結構。NVIDIA 的運算能力、雲端架構與 138,151 筆輸入成為新形式的崇高來源。NFT 將生成瞬間鑄造成商品,使靈光以市場價值的形式回歸,並將可複製的影像重新鑲嵌於投機機制之內。

第五是技術文化的霸權。Bourdieu 在《區隔》說明文化資本如何形成階級邊界。運算藝術的語彙使審美判斷與技術能力結合,高階硬體、深度學習框架與大型資料權限構成新的文化資本來源。《非監督》的美學源自特定工程文化,使流體可視化、粒子渲染與超高解析成為「好」的視覺語言。科技領域的審美偏好被機構以收藏形式固著,非運算性的藝術被推到邊緣。觀眾的視覺習慣在模型的輸出中逐步調整,慣習的形成受到算力結構的牽引。

最後是 UI/UX 的深層意涵。當代介面大量依賴動態視覺以管理注意力,從骨架屏到彩帶動畫,以柔順、滑動與無縫感中和延遲與風險。Anadol 作品中的「動態奇觀」與日常介面同源。它們共同利用流動性遮蔽運作邏輯,使觀看者停留於可消費的表面,而不再追問背後的資料政策、行為監控與商業規則。視覺生成流在畫廊中與手機螢幕中構成同一治理體制,使美感服從於注意力管理、價值提取與資料累積的邏輯。

從上述六個議題可看出,《非監督》不只是展演技術能力的作品,而是揭露了當代資料文明的權力分布。歷史、政治、身體、技術、美學與介面在同一場域中互相纏繞,使影像不再是單純的藝術媒介,而是權力運算的外殼。作品的視覺吸引力因此具有深刻的雙重性:觀者在凝視光流時,正同時凝視塑造自身生活的科技條件。作品呈現的不是夢,而是資料治理的現實,其真實效力不在螢幕上,而在影像之外的世界中持續運作。