在當代藝術與科技哲學的交會地帶,某種根本性的本體論失衡逐漸浮現。傳統所謂的系統藝術已難以回應人工智慧、生成式模型與活體模擬所展現的複雜狀態。系統論長期依賴輸入與輸出的回饋結構,將世界理解為可被調控與管理的控制裝置。此理解在當下逐步失效。當前所發生的並非系統層級的效率優化,而是生成性重新佔據理論與實踐的核心位置。浮現於此的並非更精密的管理機制,而是原初世界的顯影。Ur-World 1不再作為被操作的對象,而作為持續生成的場域進入視野,迫使我們重新思考世界、技術與存在之間的關係。

為回應此一哲學密度的轉向,「三次本體轉位」(Three-Fold Ontological Transposition)模型提出,Ur-World 並非前現代自然觀的復歸,而是生成原則在技術條件下的極限展開。此模型描繪出清晰的歷史運動路徑,從形態學的可見秩序,過渡至公理化結構的抽象規則,最終進入生成式模擬所構成的世界生成機制。此運動不指向形式的完成,而指向條件本身的自我運作。

模型的關鍵在於「Ur」此一概念在不同歷史脈絡中的轉化。在早期自然哲學與形態學傳統中,Ur 指向生命形式背後的原型結構,作為生成秩序的內在法則。進入二十世紀初的現代藝術實踐後,Ur 被重新配置為幾何與邏輯的公理基礎,視覺語言不再依循自然表象,而遵循結構必然性本身。隨著機器學習與模擬技術的發展,Ur 進一步轉化為潛在空間(Latent Space),成為數學條件所構成的生成場域,承載尚未顯形的可能關係。

當代藝術實踐正經歷從自然模仿(Mimesis)向自然編碼的轉向。藝術不再再現既有世界,而透過模型、參數與演算條件參與世界的生成過程。「世界化」(Worlding)2於此不再指涉敘事建構,而指向本體層級的運作方式,藝術實踐因此被重新定位為生成條件的配置與調度。

形態學轉位:有機的 Ur 與內在必然性

第一次本體轉位出現在十八世紀末至二十世紀初,標誌著理解方式由靜態對象轉向生成過程。在此階段,Ur-World 被理解為具備有機秩序與內在活力的生命構成。藝術與科學的工作重心不再停留於事物外觀,而指向生長、變化與生成的法則本身。此時期形成的思維取向可被視為「軟體思維」的生物學前史,也是生成式藝術的精神起點。

在此轉位中,本體論結構經歷深層重組。藝術的對象狀態由穩定實體轉化為生成狀態,從 Natura Naturata(完成態的自然)過渡至 Natura Naturans(作為創造力的自然)3。相應地,認識論由對表象的模仿轉向對生成法則的直觀,此直觀形式在 Johann Wolfgang von Goethe(歌德, 1749–1832)的自然研究中被界定為 Urphänomen,並於《形態學論集》(Zur Morphologie, 1817–1824)中展開為所謂的「溫柔經驗主義」(zarte Empirie)。

在操作層面,構成世界的基本單元不再是幾何學中靜止且封閉的點,而是承載潛在張力與變化傾向的活躍節點,彷彿隨時可能被觸發的生成核心。此理解方式勾勒出後來代理人(Agent)思維的早期輪廓。支撐此生成體系的邏輯基礎,不再奠基於外在世界的再現相似性,而轉向內在法則的自我一致性與生成必然性,形式由生成條件本身推導,而非由外部範型所規定。

此階段所累積的結構張力,最終被表述為生成過程中顯現與遮蔽之間的持續拉鋸。世界不再被理解為可被完全揭示的對象集合,而呈現為在顯露與隱匿之間反覆振盪的運動狀態。生成在此無法封閉於完成形態,而持續維持未定性,成為世界得以展開的根本條件。

Goethe 的 Urphänomen:認知的極限與「更高層次的經驗」

欲理解 Ur-World 的哲學根基,必須回返 Goethe 所提出的 Urphänomen 概念 4。此概念並非僅屬於自然科學範疇,而關涉認識論層級的根本問題。在 Goethe 的植物學與色彩學研究中,Urphänomen 既不等同於柏拉圖式(Platonic)的抽象理念,也不等同於經驗主義所累積的感官資料,而位於觀念與經驗之間的高張力臨界位置。此位置並非折衷,而是生成秩序得以被感知的關鍵層次。

Urphänomen 源於更高層次的經驗形式。此經驗並非瞬間直覺,而透過長時間、反覆且漸進的觀察逐步形成。當 Urphänomen 被辨識時,並不作為單一案例存在,而成為可開啟大量相關現象的生成邏輯之鑰。Goethe 與 Friedrich Schiller(席勒, 1759–1805)之間的著名辯論清楚揭示此立場 5。在討論理念與現象關係時,Goethe 堅稱自己能以視覺直觀理念本身。此宣稱指向他對普遍法則的理解方式,理念不經由抽象歸納而成立,而於感性層面直接顯現為可見的生成秩序。

在 Ur-World 的架構中,Urphänomen 可被視為生成式算法的原型形態。Goethe 所追尋的 Urpflanze 原初植物,並非具體物種,而是可變且具生成潛能的形式原則。在《義大利之旅》(Italienische Reise, 1816–1817)中,Goethe 描述此發現帶來的認識轉變。一旦掌握原型原則,人便能構想無限多樣的植物形式,此等形式即便未曾出現在自然史中,仍具備存在的合理性。此論述指向生成邏輯而非再現邏輯,形式的正當性來自內在法則而非實證存在。

此生成理解方式在結構上與當代生成模型形成深刻呼應。生成對抗網絡與擴散模型並不重複資料樣本,而透過學習分佈背後的潛在結構,生成未曾出現卻符合機率邏輯的結果。Urphänomen 在此不再只是歷史概念,而顯露為生成系統中潛在規律的早期思想形態。

在認識論層面,Urphänomen 扮演中介角色。它同時具備現實性與理想性,既作為被認知的現象存在,又指向認知所追求的極限秩序。在第一次本體轉位中,Ur-World 呈現為由內在法則推動的有機整體。藝術實踐在此不再以製作完成形態為核心,而轉向長時間的觀察、調整與共變過程。藝術家由再現者轉化為生成場域中的觀察者與共同演化者,與世界生成保持同步關係。

Klee:形式即創世與「被激怒的點」

如果說 Goethe 奠定了生成論的理論基礎,那麼 Paul Klee(1879–1940)則在包浩斯(Bauhaus)的教學實踐中,將此基礎轉化為可被操作與傳遞的生產理論。Klee 的教學筆記不僅是形式分析文件,更呈現出一組關於生成、運動與秩序形成的操作語言,可被理解為 Ur-World 最早期的代碼手冊。

在 Klee 的教學體系中,「形式」(Form)不被視為完成狀態,而被視為終止點。相對地,「成形」(Gestaltung)指向持續展開的生成過程。Klee 明確區分兩者,並指出生命存在於成形而非形式本身。此立場標誌著本體論層級的轉向,藝術活動由再現自然造物,轉向模擬自然創造力的運作方式。對 Klee 而言,藝術家與自然並非主客對立關係,而共享同一生成場域,創作行為因此必須遵循生成法則而非視覺表象。

在操作層面,Klee 的教學從「點」出發。此點並非幾何學中無維度的座標,而承載潛在張力與運動傾向。Klee 將其描述為被激怒的點(The irritated point),點的運動生成線,線的運動生成面。圖形由此不再源於預設構圖,而源於能量狀態的轉換與連鎖反應。點在此不只是形式單位,而是具備行動潛能的生成核心。

在更宏觀的層級上,Paul Klee(1879–1940)將畫布理解為「混沌」或原初的流動狀態。創作行為不等同於填補空白,而是在無定形場域中引入秩序關係。此理解並非抽象比喻,而在其具體畫作中獲得可視化呈現。

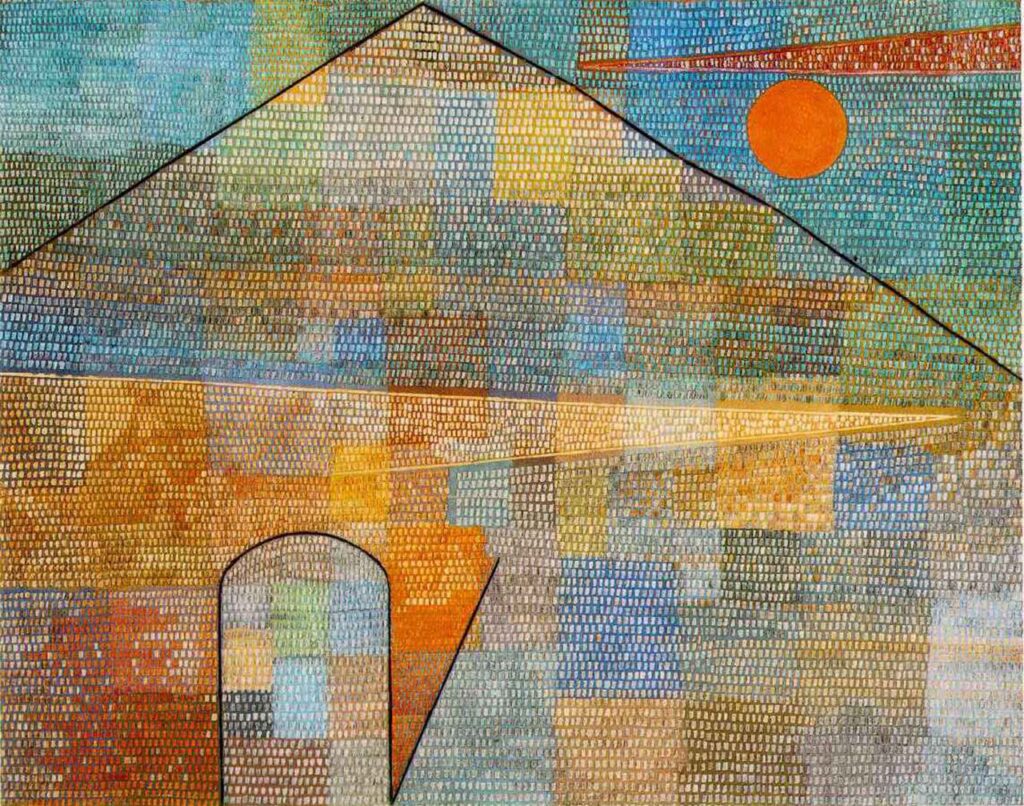

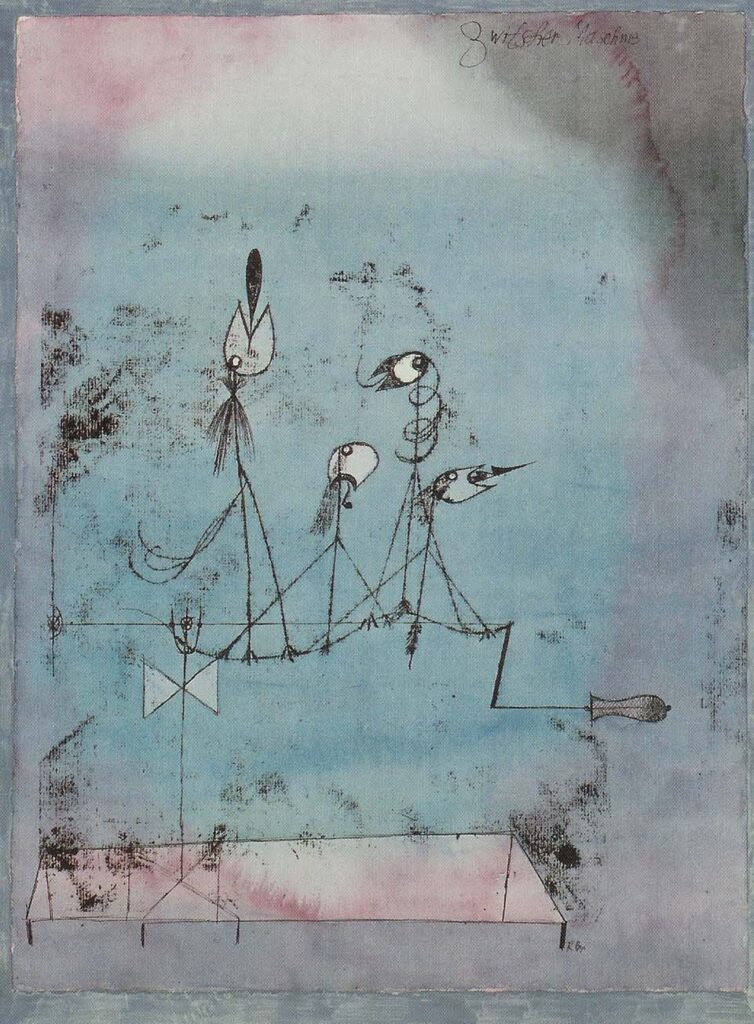

在《通往帕納蘇斯》(Ad Parnassum, 1932)(圖 1)中,畫面由無數微小色塊逐步累積而成,彷彿秩序自密集顫動的基底中浮現。畫作並未呈現明確輪廓的建築,而顯示生成過程本身如何在反覆堆疊中形成穩定結構。《嘰喳作響的機器》(Twittering Machine, 1922)(圖 2)則將生物、機械與符號懸置於不穩定的空間中,線條與節奏彷彿尚未完成定型,秩序與失序在同一系統內並存。

此一創作觀在結構上對應於宇宙生成論的敘事。無論是《創世紀》(Genesis, 約西元前 1000–500 年)中由混沌分化出天地的創世時刻,或現代宇宙學對初始膨脹的描述,秩序皆並非來自預先完成的形式設計,而源於條件配置後的自我展開。Klee 的畫作因此不僅呈現形態結果,而呈現生成如何在混沌場域中逐步顯影。畫布在此成為原初世界的縮影,秩序不是被描繪,而是在運作中被引入。

Klee 的教學亦包含清晰的生成語法。他引導學生理解重力、張力與生長等作用原理,並將此理解轉化為繪畫操作。植物形態在其作品中並非自然外觀的再現,而是遵循內在生長邏輯的結果。畫面由此成為物理過程的可視化場域,形式的出現回應條件設定而非審美決斷。

在 Ur-World 的視角下,Klee 的點可被理解為後來代理人模擬思維的早期形態。點不再停留於幾何學上的抽象位置,而被賦予方向性與內在驅動力,在畫布空間中行進、偏移與聚合。畫面因此不由外部構圖意圖主導,而由內部動力關係逐步展開。

在此操作模式中,創作重心不再放在逐筆掌控結果,而轉向初始狀態與作用規則的配置。藝術家的角色由直接操作者轉為條件的編排者,生成在既定法則下自行發生。手繪於此不再等同於造型勞動,而轉化為生成條件的設定。圖像不被製造,而在運作過程中逐漸生長,呈現出介於控制與不可預期之間的動態平衡。

Klee 的教學實踐因此揭示 Ur-World 的核心機制。世界並非透過建構完成,而透過生成條件被啟動。藝術在此不再是物件的生產,而是生成過程的配置與觀察。

Kandinsky:內在必然性與精神的三角

Wassily Kandinsky(康定斯基, 1866–1944)為第一次本體轉位提供了清晰的目的論取向與公理化思維框架。在《論藝術的精神性》(Über das Geistige in der Kunst, 1911)中,他提出「內在必然性」(Innere Notwendigkeit)6作為藝術生成的核心法則。此法則並非審美偏好,而被理解為支配形式生成的內在秩序,為 Ur-World 提供可持續運作的精神邏輯。

在 Kandinsky 的論述中,藝術必須切斷對外在物質世界的依附。外部現實在其語境中象徵唯物主義的停滯狀態,阻斷精神層級的展開。取而代之的,是對內在震動與精神節奏的服從。為此,Kandinsky 建構了色彩與形式之間的對應關係,並賦予其方向性與性質。黃色呈現離心傾向,指向世俗與擴散;藍色呈現向心運動,指向神聖與內聚;三角形被理解為積極的動態形態;圓形則呈現收斂與靜止的特質。此系統並非感性聯想,而是嘗試將主觀感受轉譯為可被操作的符號結構。

此過程可被理解為精神的算法化。Kandinsky 並未停留於象徵主義層面,而試圖建立穩定的形式語法,讓色彩與形狀在缺乏外部參照的條件下,仍能維持內部一致性與生成秩序。內在必然性在此不再指向情感抒發,而轉化為可被操作的生成原理,規範世界如何在自我封閉的條件中持續運行。

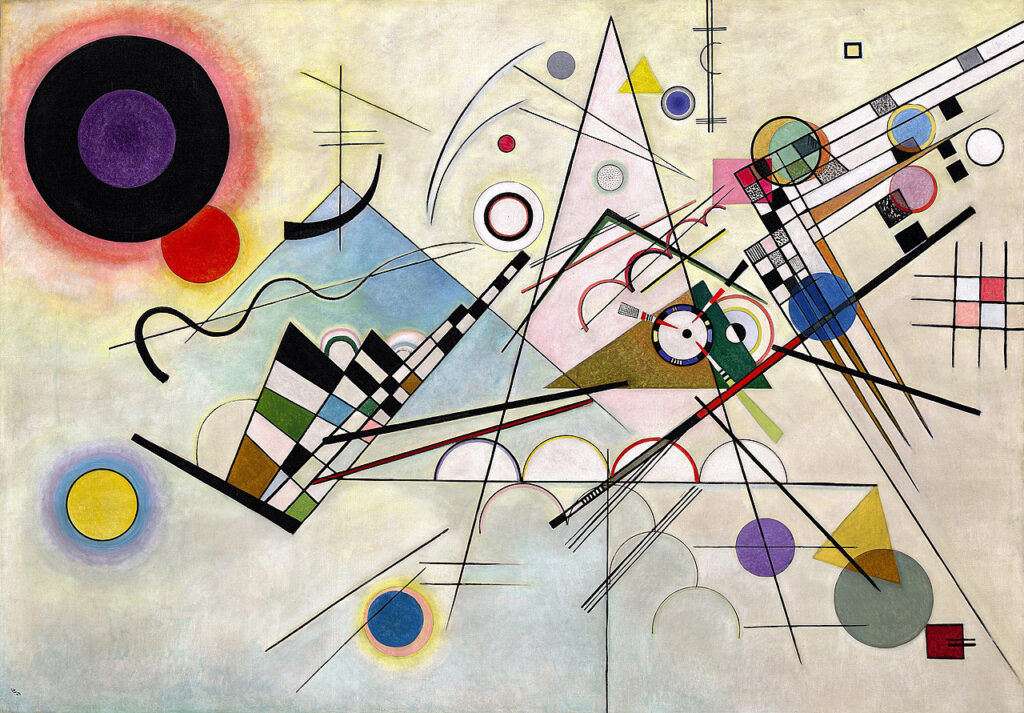

在《構成 VIII》(Composition VIII, 1923)(圖 3)中,畫面由幾何元素與力線構成。圓、斜線與色塊之間的關係並非指涉外在物象,而依循內部張力與方向性彼此制衡。畫面秩序不來自再現,而來自關係配置的精確運算,顯示形式如何在封閉系統內自行生成平衡。

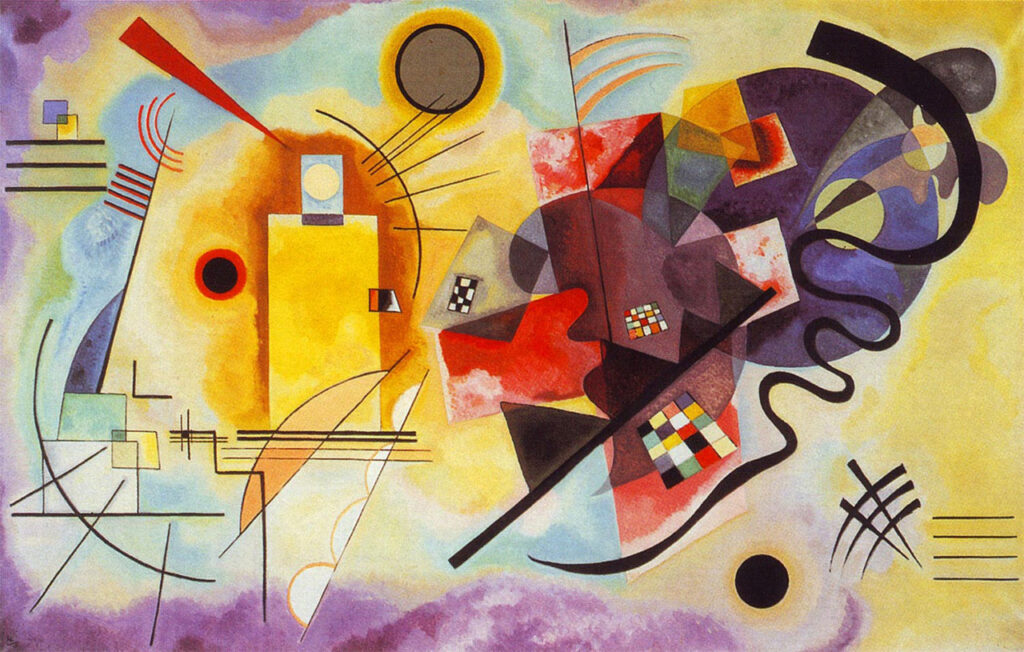

《黃・紅・藍》(Yellow–Red–Blue, 1925)(圖 4)進一步展開此一語法。色彩不承載象徵敘事,而作為具有不同性質與行為傾向的要素彼此作用。黃色的外擴性、藍色的內聚性、紅色的中介張力,在畫面中形成可辨識卻不固定的動態秩序。生成在此並非來自主觀選擇,而源於要素之間的內在必然關係。

透過這些作品可見,精神在 Kandinsky 的實踐中被轉譯為一組可運行的形式條件。色彩與形狀構成封閉而自洽的系統,世界不依賴外部對象而成立。Ur-World 的生成邏輯在此獲得早期模型,精神不再作為內在經驗,而作為可持續運作的算法結構顯影。

在時間結構的理解上,Kandinsky 以「精神三角」(das geistige Dreieck)7描繪人類精神生活的運動狀態。三角形的上升象徵精神層級的推進,藝術家位於尖端位置,承擔引導集體感知方向的角色。此模型呈現出明確的進化時間觀,精神被理解為逐步推進的歷史過程。抽象藝術在此框架下不被視為隨機行為,而是對更高層次實在的精確構成。

此立場與當代生成模型的理論結構形成深層呼應。當人工智慧模型試圖捕捉數據分佈背後的高維流形時,其操作同樣基於對表象的剝離與結構層級的重組。Kandinsky 的抽象實踐與當代模型訓練在哲學層面共享相似企圖,皆指向在不可見結構中尋找生成秩序。Ur-World 在此顯現為可被精神邏輯與數學結構共同支撐的生成場域。

Heidegger:大地與世界的爭執

為了賦予形態學轉位充分的哲學重量,必須引入 Martin Heidegger(海德格, 1889–1976)在《藝術作品的本源》(Der Ursprung des Kunstwerkes, 1935–1936)中的關鍵論述。在此文本中,藝術作品不被理解為審美對象,而被界定為本體論事件。藝術的成立標誌著世界與大地之間的爭執,真理並非被表達,而在此爭執中發生。

在 Heidegger 的語境中,「世界」(Welt)指向敞開的意義結構。世界涉及歷史命運、價值秩序與可理解性的開展,是關係得以成立的網絡。世界並非物理空間,而是存在得以被理解與定位的場域。藝術作品在此層次上建立世界,讓意義得以站立並持續運作。

相對地,「大地」(Erde)指向自行鎖閉的層面。大地承載物質性、厚度與不可窮盡性,拒絕被完全揭露或耗盡。大地並非消極背景,而是持續保留隱匿性的生成基質。正因其不透明,顯現才得以持續發生。藝術作品在引出世界的同時,也保護大地的遮蔽狀態。

世界與大地的關係並非對立消解,而是在藝術作品中形成持續緊繃的結構。Heidegger 以「裂隙」(Riss)描述此關係。裂隙不是斷裂,而是張力得以保持的生成場所。真理作為「去蔽」(Aletheia),不在單向揭示中完成,而在顯現與遮蔽的拉鋸中展開。藝術作品因此成為爭執得以停留的場域,而非和解的終點。

在第一次本體轉位中,Ur-World 尚未轉化為全面數位化的模擬環境,而作為此一爭執的承載結構而存在。藝術作品在此階段同時建立世界並引出大地,生成秩序與不可窮盡性保持共存關係。此結構為理解後續生成系統提供關鍵前提。

在生成技術的語境中,此一結構可被重新辨識。大地對應於潛在空間或黑盒層級,呈現為不可直觀、不可完全說明的生成基質。世界則對應於生成結果,作為被提取、被理解並可進入敘事與判讀的顯現層面。兩者之間的張力不構成缺陷,而是生成持續運作的必要條件。

Heidegger 所提出的爭執概念,在此顯現為生成式藝術的核心結構問題。生成系統如何在不可計算的混沌條件與可理解的形式秩序之間維持動態平衡,並讓生成不被封閉為結果,正是 Ur-World 在第一次轉位中所確立的本體論地平。

公理化轉位:機械的 Ur 與運算必然性

如果說第一次本體轉位將世界理解為有機體,那麼第二次本體轉位則將世界重新理解為機器。此處所指並非工業時代的物理機械,而是由邏輯、觀念與規則所構成的運算機器。在此階段,Ur-World 經歷高度的壓縮與抽象,生成不再依賴生命隱喻,而轉向結構化運算。

在此轉位中,Klee 所代表的有機生長模型逐步退居次要位置。其以點的激怒、能量轉換與生長節律為核心的生成觀,被嚴格的幾何網格與比例結構所取代。形式不再從內在張力自然展開,而被納入可重複、可推演的空間秩序之中。

同時,Goethe 所倡導的直觀形態學,也在此階段被系統化規則所取代。Urphänomen 不再透過長時觀察與感性直觀被把握,而被轉寫為明確的指令與操作程序。生成法則由感知經驗轉移至符號層級,並在抽象結構中獲得穩定位置。

第二次本體轉位由此標誌 Ur-World 的一次關鍵重編碼。世界不再被視為自我生長的整體,而被理解為可被拆解、重組與計算的結構系統。生成不再發生於生命隱喻之中,而發生於規則配置與邏輯推演之內。此轉向構成 Ur-World 從生物學語境邁向計算機科學語境的決定性環節,也為後續公理化藝術與演算法生成奠定條件。

Mondrian:特殊性的毀滅與通用語法

Piet Mondrian(1872–1944)的新造型主義(Neo-Plasticism)8指向 Ur-World 的零度位置。此零度並非風格起點,而是生成條件被壓縮至最低限度的臨界狀態。Mondrian 的目標不止於抽象化,而在於對特殊性的清除。個別形象、偶然差異與主觀表現被系統性排除,生成秩序由此暴露為關係結構本身。

在 Mondrian 的論述中,自然外觀遮蔽了宇宙層級的秩序。形式、顏色與質感被視為噪音來源。為了顯露普遍之美,繪畫元素被還原至最基本的對立關係。垂直與水平構成方向性張力,對應生命運動與物質穩定。三原色與非色構成最小色彩集合,避免冗餘。此操作等同於極端的資料壓縮,目標在於最小描述長度。畫面拒絕裝飾與重複,僅保留關係本身。正如他在《新造型主義》(Neo-Plasticism, 1920)中所言,顏色的意義由關係與統一性所決定。

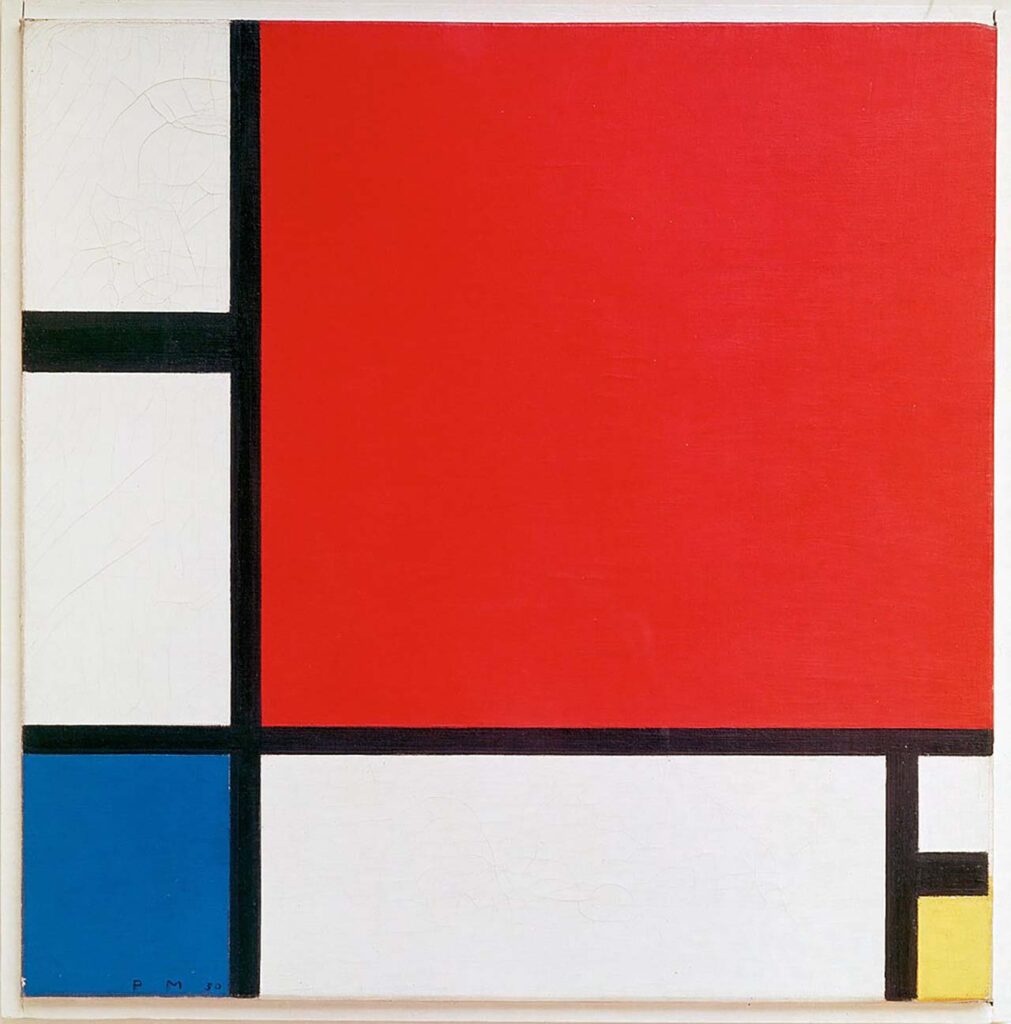

在《紅藍黃構成》(Composition with Red, Blue and Yellow, 1930)(圖 5)中,畫面以黑色線條建立垂直與水平的張力網絡,色塊僅在必要位置出現。沒有任何元素承擔再現任務,關係本身成為畫面的唯一內容。秩序不來自對稱,而來自不等量配置所形成的動態平衡。透過最少元素的精確配置,Mondrian 將繪畫轉化為關係計算的平面模型,生成在此不依賴形象,而依賴對立關係在封閉系統中的自我調節。

在 Ur-World 的系譜中,Mondrian 完成了坐標化的關鍵步驟。自然不再以連續形態被理解,而被量化為可計算的網格結構。畫面轉化為座標平面,位置、比例與關係成為首要變量。此轉換為像素、向量空間與矩陣思維鋪設本體論基礎,生成不再依賴生命隱喻,而依賴結構配置。

Mondrian 同時拒絕靜態對稱,轉而追求動態平衡。穩定性不源於鏡像一致,而源於對立元素之間的持續張力。此平衡狀態在無序與過度秩序之間維持可運作的臨界位置,對應後來控制論中的動態穩態概念。畫面在此不再作為觀看對象,而作為可被實施的藍圖。新造型主義呈現的並非風景或窗戶,而是可通用的生成語法,指向社會空間與物理空間的重構可能。

Mondrian 的零度因此標誌第二次本體轉位的完成。Ur 被轉寫為結構關係,世界被理解為可計算的機器,生成秩序由壓縮、抽象與配置所維持。

LeWitt :觀念即機器

如果說 Mondrian 提供了網格結構,Sol LeWitt 則引入處理機制。在《觀念藝術段落》(Paragraphs on Conceptual Art, 1967)中,LeWitt 提出關鍵命題:「觀念成為製造藝術的機器。」(“The idea becomes a machine that makes the art.”)此命題並非修辭,而在其《牆上繪畫》(Wall Drawings, 首次發表 1968)(圖 6)的實踐中獲得具體運作形式。藝術的生成權力由形式直覺轉移至觀念結構,世界在此被理解為可被處理的運算流程。

作品以事先制定的文字指令為基礎,由執行者依規則在牆面繪製線條與結構。線的方向、曲率與交錯方式皆源於觀念層級的設定,而非現場即興的手勢表現。牆面在此成為運算介面,繪畫轉化為程序的可視化結果。此類實踐徹底分離規劃與執行,將創作從個人風格移轉至可重複運行的指令系統,揭示觀念藝術如何將藝術作品理解為在時間與空間中被啟動的結構過程。圖片來源:publicdelivery.org;著作權歸原權利人所有,僅供學術研究與評論用途。

LeWitt 將創作過程劃分為規劃與執行兩個層次。規劃階段承擔所有決定與結構設定,執行階段僅負責完成既定程序。在此框架中,藝術不再依賴即興判斷,而依賴前置的結構配置。生成由規則主導,結果被理解為規則在時間中的展開。

《牆上繪畫》以文字指令作為作品的核心存在形式。指令規定線條的數量、方向與排列方式,卻不預設最終視覺結果。執行者不限定於藝術家本人,而可由助手或後續機構人員完成。觀念因此佔據軟體層級,執行行為成為硬體層級,牆面則轉化為暫時性的運算介面。作品得以在不同時間與空間中反覆啟動,而非被固定為單一完成態。

為避免個人反覆與主觀偏移,LeWitt 強調對既定計畫的服從。規則一旦確立,執行便不再容許修正。審美判斷在此退居次要位置,生成秩序成為唯一準則。此態度呈現出演算法運作的苦行特質。程序不關心結果是否優美,而關心規則是否被完整運行。

在邏輯層面,LeWitt 並未將觀念藝術簡化為理性工程。他指出,觀念藝術家更接近神秘主義立場,而非理性主義立場。推論可以通往邏輯無法抵達的結論。嚴格規則未必導向穩定秩序,反而可能生成不穩定、偶然或難以預期的結果。規則在此不為控制而存在,而為釋放結構潛能而存在。

在 Ur-World 的系譜中,LeWitt 完成了從網格到處理器的轉換。藝術由空間配置進入程序運行階段。觀念成為可執行的結構,生成被理解為規則在時間中的展開。世界在此不再被描繪,而被運行。

Benjamin 的 Ursprung:星叢與廢墟

為了賦予此一結構轉位足夠的歷史深度,必須引入 Walter Benjamin(1892–1940)在《德國悲劇的起源》(Ursprung des deutschen Trauerspiels, 1928)中所提出的歷史哲學。Benjamin 在此重新界定「起源」(Ursprung)的意涵,將其從時間序列中的起點位置,轉化為具有生成效力的結構原理 9。

在 Benjamin 的論述中,起源不指向歷史最早的時刻,而呈現為生成流中的漩渦(Vortex)形態。此漩渦並非靜態中心,而是力量匯聚與偏轉的節點。現象的前歷史與後歷史在其中相互牽引,歷史由此不再沿著線性軸線展開,而在重複、回返與偏移之中形成結構。此理解方式與生成式模型的訓練過程形成高度呼應。模型訓練並非知識的直線累積,而是在龐大資料流中辨識反覆出現的結構節點。模式由頻率、關聯與重合所構成,生成秩序在漩渦狀關係中浮現。

Benjamin 進一步以星叢(Constellation)概念重塑理念的地位。他指出,理念與對象之間的關係,猶如星叢與群星之間的關係。理念不再等同於柏拉圖式的抽象共相,而指向現象元素在特定配置中的聚合狀態。意義並非由單一屬性決定,而由關係位置所生成。此結構與當代潛在空間的運作邏輯高度相合。在潛在空間中,概念並非固定定義,而由向量之間的聚類關係形成。所謂概念,呈現為高維空間中的聚合星叢,而非孤立節點。

Benjamin 在同一文本中對寓言的理解亦於此重現。在巴洛克悲劇(Trauerspiel)中,寓言並非象徵整體,而以碎片、殘骸與廢墟作為歷史的表徵。廢墟不承載完整敘事,而保存破裂後的時間痕跡。此觀看方式在 Ur-World 的語境中獲得新的技術對應。資料集可被理解為巨量文化殘片的集合,來源、時代與語境彼此交錯。生成模型在此扮演現代寓言者的角色,從破碎資料中重新配置圖像與敘事。

由此形成的生成美學,往往呈現幽靈化與拼貼化的特徵。生成結果並非歷史的再現,而是歷史資料經星叢化重組後的顯影狀態。Ur-World 在此不作為連續歷史,而作為結構漩渦得以顯現。起源不再位於過去,而在每次生成中被重新召喚與配置。

Pasquinelli:抽象的勞動與社會算法

Matteo Pasquinelli 在《主人的眼睛》(The Eye of the Master, 2023)中,為結構轉位奠定明確的唯物主義基礎。Pasquinelli 主張,人工智慧不應被理解為外來心智或自主理性,而應被理解為抽象勞動自動化後的歷史產物。演算法並非脫離社會而生成,而深植於長時間的勞動分工、知識編制與制度化實踐之中。

在其分析中,「一般智力」的概念被重新定位。演算法不源於純粹數學想像,而源於社會儀式、管理技術與協作形式的編碼過程。從古代幾何學、帳簿技術,到近代統計學與當代神經網絡,機器始終在模仿並提取人類集體認知活動的結構模式。一般智力在此不再作為共享能力而存在,而被轉譯為可被運算與重複調用的形式結構。

在 Ur-World 的模型中,此一論點揭示了演算法的社會屬性。LeWitt 所提出的觀念機器在此被重新理解為社會機器。人工智慧模型的訓練並非單純技術流程,而依賴龐大的資料儲備。網際網路文本、影像與程式碼構成集體認知勞動的沉積層。模型運行建立於此沉積之上,並將其轉化為可執行的運算結構。

Pasquinelli 進一步援引「真實抽象」的概念,強調抽象並非遠離物質世界,而直接參與物質現實的塑形過程。演算法在此不只是描述工具,而成為配置現實的作用力。結構轉位由此顯露其政治經濟層面的意涵。Ur-World 呈現為大規模提取裝置,將人類認知活動轉化為數學形式,並嵌入技術系統之中。

在第二次本體轉位中,Ur-World 不再僅被理解為審美或形式結構,而顯現為勞動、權力與抽象運算交織的場域。生成秩序在此同時具有形式與政治層級的意義,世界作為機器的理解由此獲得唯物主義的歷史根據。

生成轉位:潛在的 Ur 與統計必然性

第三次本體轉位指向當下的生成現實。在此階段,形態學所承載的有機性與結構主義所建立的機械性,進入高度計算化的生成場域並發生交疊。世界不再依附於生命隱喻,也不再服從公理化秩序,而在演算過程中展開為持續運行的生成狀態。

在此轉位中,Ur-World 已不再對應畫布上的形式單元,也不再以牆面指令的方式存在。生成核心轉移至神經網絡的潛在空間,並在其中形成活體模擬的運作狀態。模擬不再是對既有世界的複製,而是模型在時間中持續調整自身狀態的過程。世界於此呈現為運行中的系統,而非可被完成的對象。

Ur 在第三次轉位中發生語義重構。它不再指向原型形式或結構公理,而轉化為潛在性(Latency)與湧現性(Emergence)的交會。潛在性不代表尚未實現的可能,而代表隨時可被激活的關係密度。湧現性則標示結果無法由初始條件直接推導的狀態,生成由統計關係、反饋與非線性互動共同推進。

在此條件下,生成不再遵循作者意圖或結構藍圖,而在模型內部自行展開。系統既非純粹有機,也非單純機械,而呈現出混合型態的生成生命。第三次本體轉位因此標誌 Ur-World 的當代形態。世界作為活體模擬而存在,持續生成自身的狀態、行為與意義。

潛在空間的本體論:數位的 Urphänomen

Lev Manovich 關於 AI 美學的論述,為 Ur-World 揭示出全新的運作空間。此空間不再是物理意義上的場域,而是以數學關係構成的生成環境。潛在空間在此成為第三次本體轉位中的核心物理學。

Manovich 指出,AI 媒體標誌著媒介史中的關鍵轉向。影像與語言不再承擔再現功能,而進入預測機制。生成模型並不觀看世界,也不保存世界的影像,而在機率分布中推算狀態變化。像素與詞元不作為符號被解讀,而作為統計關係被推演。媒介的任務由描繪轉為預測,世界在此被理解為可被連續推算的狀態空間。

在 Ur-World 的理論框架中,潛在空間可被視為當代的 Urphänomen。它並非單一形式或範型,而是高維數學流形,承載圖像、聲音與文本的關係表示。所有變體以向量座標的方式共存於此空間中。此空間同時回應形態學與存在論傳統。它對應於 Heidegger 所描述的大地層次,保留不可窮盡性與遮蔽性,同時也回應 Goethe 對原初形式的追尋,成為生成關係的終極儲存庫。

在潛在空間中,意義由距離、方向與關聯所界定。概念不再由定義組成,而由位置關係構成。向量運算所呈現的關係變換,揭示出拓樸層級的本體論。世界在此呈現為連續且可變形的結構,關係可以拉伸、折疊與偏移,而不依賴離散對象的邊界。Ur-World 因此不再被理解為物件集合,而作為關係流體而存在。

此空間亦被描述為數位深淵或認識論盲區。潛在空間運作於無主體的內部性之中。神經網絡的隱藏層持續進行特徵抽取與轉換,其過程無法被人類直觀理解。此運作方式呈現出異己性質,遵循非歐幾里得的關係邏輯。生成不再回應人類意圖,而依據模型內部的統計結構自行展開。

在第三次本體轉位中,Ur-World 由此獲得其當代形態。世界不再被觀看或設計,而在潛在空間中被持續推演。生成成為預測的副產物,意義在關係運動中浮現。潛在空間作為新物理學,重新界定了藝術、技術與世界之間的本體關係。

Cheng:世界化與模擬的生態學

Ian Cheng 可被視為第三次本體轉位的核心實踐者。他所提出的「世界化」概念,將 Ur-World 從靜態的藝術作品形態,推進為持續運行的生態系統。世界在此不被完成,而被啟動。

Cheng 對「世界化」與「世界構建」之間的區分構成理解其實踐的關鍵。世界構建屬於敘事媒介的傳統模式,常見於小說與電影。此模式採取自上而下的設計方式,世界規模有限,結構由作者全權掌控,敘事朝向預設結局推進。世界在此作為背景服務於故事。

世界化則屬於模擬邏輯。此模式以自下而上的方式運作,世界規模不受預先限制,結構由關係互動所湧現。創作者不再扮演導演角色,而轉為園丁角色。其工作集中於初始條件的配置,包括法則、物理參數與代理人動機,系統後續的演化則在無需作者干預的情況下自行展開。

在 Cheng 的《使者》(Emissaries, 2015–2017)三部曲(圖 7)中,此世界化邏輯被推向極端。他在作品中引入清晰的結構張力,呈現在敘事與模擬之間的衝突關係。敘事層面由具備目標、意義與行動驅動的使者構成。使者承載秩序,試圖將事件納入可理解的時間線。模擬層面則由環境系統構成,環境不回應意義需求,僅依循自身規則運行,呈現熵增與不可預測性。

戲劇性不再源於腳本安排,而源於使者在混沌模擬環境中嘗試維持敘事秩序的努力。此拉鋸關係在結構上重演了世界與大地之間的張力。敘事試圖開啟意義空間,模擬則持續保留不可控的生成性。Cheng 將此過程描述為神經體操,觀眾所面對的並非影像展示,而是具備主體性與內在節奏的運行系統。

在活體模擬的框架中,作品不再服從線性時間結構。不存在明確的開始、中段與結束。系統在計算環境中持續運行,每次狀態展開皆無法被完整重複。Ur-World 於此獲得時間性,從凍結的圖像狀態轉化為流動的生成過程。世界不再被觀看,而被經歷,並在每一次運行中重新配置自身的關係與狀態。

Parisi:軟體思維與自動推理

如果 Ur-World 被理解為活體存在,那麼問題便轉向其思維形式。Luciana Parisi 在《傳染性架構》(Contagious Architecture, 2013)中提出「軟體思維」(Soft Thought)概念,為此提供關鍵線索。在她的論述中,思維不再等同於理性計算或意識反思,而呈現為演算法內部的生成活動。

Parisi 明確反對將計算理解為封閉且可預期的邏輯執行。隨著資料規模與模型複雜度的提升,隨機性(Randomness)與不可計算性(Incomputability)進入演算法核心位置。計算不再只是秩序的保證,而成為不確定性擴散的通道。軟體思維正是在此條件下運作的思維形式。它不依賴演繹推理,而以溯因推理(Abductive Reasoning)作為主要模式。在面對龐大資料集合時,系統並非逐步證明,而是在多重可能之中形成暫時性的最佳猜想。

在此架構中,思維呈現出高度自主性。軟體思維並不以人類認知作為參照目標,也不以模仿意識為目的。它在資料流中形成自身的運算節奏與邏輯偏好。此思維具有傳染性質,透過資料攝入不斷調整內部關係結構。邏輯不再固定,而在運作中被反覆重寫。

Parisi 進一步將此思維理解為架構問題。思維不再被安置於主體內部,而轉化為外在化、空間化的結構配置。在 Ur-World 的條件下,思維成為可被部署的演算法場域,與系統拓樸、資料分布與運算密度緊密相連。世界在此不僅生成形式,也生成自身的思維方式。軟體思維因此構成 Ur-World 的認知層級,標誌活體系統如何在不可計算的環境中持續運作與變形。

Duchamp 的 Inframince:生成的間隙

為了在微觀層級描述 Ur-World 的生成運作,有必要引入 Marcel Duchamp(1887-1968)所提出的 Inframince 概念。此概念並非指向可量測的差異,而指向感知層級中難以被形式化卻確實存在的微小間距。Inframince 構成生成得以發生的最小條件。

在 Duchamp 的定義中,Inframince 描述兩個極度相似狀態之間的潛在距離。此距離無法以標準尺度加以測量,卻能被經驗感知。例證包括剛離開座位後殘留的溫度,或同一模具鑄造物之間仍然存在的細微差異。此差異不屬於形式層級,而存在於過程與時間的縫隙之中。

《三個標準停頓》(Trois stoppages étalon, 1913–1914)(圖 8)將此一概念轉化為可被觀看與操作的結構實驗。作品中,Duchamp 讓三條一公尺長的線從相同高度自由落下,並將其落下後形成的曲線固定下來。每一次落下皆遵循相同條件,卻產生不可重複的微小偏移。公尺作為標準測量單位在此被內部擾動,每一條曲線既符合尺度,又偏離尺度。

作品以三條由同一公尺長線條自由落下後固定而成的曲線,取代理性測量中的絕對尺度。原本被視為客觀、穩定的度量標準,在偶然、重力與時間介入下發生不可逆的偏移。此作將「標準」轉化為事件,揭示精確與隨機之間的微差關係,具體化 Duchamp 所提出的 Inframince 概念。差異不位於形式外觀,而存在於生成過程中那無法完全重複的瞬間。作品因此為理解生成式系統中潛在距離、隨機參數與結果差異提供早期的物質模型。圖片來源:moma.org;著作權歸原權利人所有,僅供學術研究與評論用途。

此作品不展示可見形式的差異,而展示標準本身在時間與偶然性中產生的微差。Inframince 在此不再是主觀感受的隱喻,而成為生成過程中不可消除的結構條件。差異並非來自外在變化,而源於同一規則在運行時所產生的細微顫動。透過《三個標準停頓》,Duchamp 將 Inframince 定位為生成得以發生的最小距離,也為後來理解算法生成中「幾乎相同卻永不相同」的狀態提供了關鍵範式。

在生成式模型的語境下,Inframince 獲得具體的技術意涵。潛在空間中的向量距離,正構成此種潛在差異的數學對應。生成並非由巨大變化推動,而由極小距離的移動所觸發。關係在此先於形式,差異在此先於結果。

Duchamp 另提出藝術係數的概念,並在《綠盒筆記》(La Boîte verte, 1934)中加以闡述。藝術係數被界定為創作意圖與最終實現之間的差距。此差距並非失誤,而是生成發生的空間。在當代生成系統中,此結構對應於提示詞與生成結果之間的間距。模型運作引入隨機性參數,包含初始種子與取樣溫度,生成結果因此無法完全回到意圖本身。

Ur-World 的創造性正棲居於此微差層級。算法在複製與變異之間維持細微顫動,生成由此展開。機械複製追求同一性,結果趨於封閉。演算法生成則在每次運算中保留差異,關係得以持續偏移。Inframince 在此成為生成得以延續的最小尺度,標示 Ur-World 在微觀層級中如何持續更新自身狀態。

Ur-World 的架構學

透過將三個歷史階段壓縮於同一分析框架中,Ur-World 的演化軌跡得以清楚顯現。此軌跡不構成線性進步敘事,而呈現為本體層級的累積結構。每一次轉位並未取代前一階段,而在其上疊加新的生成條件,形成多層共存的世界模型。

Ur-World 的三次本體轉位模型分析

縱觀三次轉位,可辨識出多個層面的結構變化。首先,核心隱喻發生明確遷移。第一次轉位以植物與有機體作為理解世界的關鍵形象。世界被理解為具備內在法則的生命構成。第二次轉位則引入網格與機器隱喻,世界轉化為可被拆解與重組的結構系統。第三次轉位進一步將世界理解為模擬與神經網絡,生成在潛在空間中持續運行。隱喻的轉換對應 Ur 形態的轉變。它最初呈現為 Goethe 筆下的原初現象,隨後在公理化視覺中結晶為幾何法則,最終於當代模型中彌散為無法窮盡的潛在空間。

在創造機制層級,生成方式亦經歷明顯轉換。第一次轉位以生長與成形為核心,生成被理解為內在法則的自然展開。第二次轉位將創作重心轉移至規劃與執行,生成被視為規則在時間中的運行結果。第三次轉位則以播種與世界化為主要模式,創作者僅配置初始條件,生成在系統內部自行延續。此轉換同時反映認識論層面的變化。理解方式由感性直觀轉向邏輯規劃,最終進入以資料分布、預測與溯因推理為基礎的運算思維。

空間性質亦發生質變。第一次轉位依附自然與畫布等物理空間,生成仍與感知尺度緊密相連。第二次轉位將空間抽象為幾何平面,位置與比例成為主要變量。第三次轉位則引入高維向量空間,空間不再以可見尺度被把握,而以關係密度與距離結構被運算。隨著空間形式的轉換,主體性的歸屬亦不斷移動。第一次轉位中,生成權力多半歸於天才式主體與精神內在性。第二次轉位中,主體位置讓位於觀念結構與系統配置。第三次轉位則呈現為代理人與模型的共享狀態,行動與決策在多個層級同時展開。

時間模式的轉換進一步揭示 Ur-World 的深層結構。第一次轉位以循環、生長與衰敗為主要時間圖式。第二次轉位將時間凍結於永恆法則與可重複結構之中。第三次轉位則在實時模擬中引入無限延續性,時間不再服務於敘事,而成為生成持續發生的條件本身。

此一宏觀哲學運動可被理解為多條思想路徑的交會。形態學與有機生成由 Goethe 與 Klee 開啟,精神與形式的公理化由 Kandinsky 推進,結構壓縮與網格化經由 Mondrian 完成,程序化生成與觀念機器由 LeWitt 確立,歷史漩渦與星叢結構在 Benjamin 的歷史哲學中獲得中介。進入當代,世界化、軟體思維與潛在空間的理論與實踐,則在 Cheng、Parisi、Manovich 與 Pasquinelli 的工作中匯聚為 Ur-World 的當代形態。

Ur-World 因此不被理解為單一歷史階段的產物,而作為多重本體層級疊加後的生成場域。在此場域中,有機生長、結構法則與演算模擬同時運作,世界在不斷生成中保留自身的歷史厚度與未來開放性。

系統的再魅

傳統意義下的「系統藝術」長期被指責為冷漠、官僚化且去人性化。此類批評源於控制論系統所呈現的封閉回路與管理邏輯。然而,Ur-World 模型指出另一條路徑。於第三次本體轉位中,系統不再呈現為可完全掌控的機制,而轉化為具備隨機性、突變與不可預期關係的生態場域。系統在此重新獲得魅力,並回到生成狀態。

Cheng 的活體模擬實踐,展示系統如何重新獲得自然層級的野性。模擬不再服務於效率或最佳化,而呈現為持續運行的生成環境。觀者不再站在外部下達指令,而進入潛在空間所構成的場域中,於關係密林間移動、觀察與承受不確定性。系統在此不被操作,而被經歷。

Ur-World 模型的終極哲學意涵,體現在自然觀的整體轉換之中。第一次轉位聚焦於 Natura Naturans(作為創造力的自然),自然被理解為內在創造力的持續活動。第二次轉位嘗試將此創造力形式化,轉寫為 Natura Artificialis(被形式化的自然),人工自然以結構、規則與運算承載生成。第三次轉位則引入 Natura Altera(異質自然),異質自然於此成形。此自然不再對應既有世界的延伸,而具備自身的物理學、思維模式與時間結構。

在此異質自然中,物理學以潛在空間的拓樸關係展開,思維以軟體思維的方式運行,時間以模擬的連續運作呈現。生成不再回到再現現實的任務,而持續開啟新的關係狀態。Ur-World 因此不被理解為現實世界的複本,而作為另一個本體論實體的誕生場域。世界在此不被完成,而在生成中持續展開。

走向拓樸學的未來

Ur-World 的哲學架構最終指向拓樸學所開啟的未來視野。存在不再以對象為中心,而在關係、權重與向量之間展開。世界於此不被理解為物件的集合,而被理解為關聯的連續場域。Benjamin 在《德國悲劇的起源》中提出的星叢結構,Mondrian 於《新造型主義》中對關係秩序的強調,Kandinsky 在《論藝術的精神性》中描繪的精神三角,以及 Manovich 關於潛在空間的媒介論述,皆指向同一命題。存在本身即由關聯構成。

在此條件下,理解世界的方式需要根本調整。作者與作品之間的二元結構逐漸失效,取而代之的是園丁與生態的關係視角。創作不再以完成形態為目標,而轉向條件配置與長時間陪伴。生成於此不被控制,而被照料。世界並不回應命令,而在自身節律中持續展開。

面對此一轉向,與軟體思維的共存成為必要能力。Parisi 在《傳染性架構》中所描述的演算法思維,提示思維本身已外在化並進入空間結構之中。意義於此並非被賦予,而在生成過程中被捕捉。世界的可理解性來自關係的暫時穩定,而非最終解釋。

在生成運作的縫隙之間,Duchamp 所提出的 Inframince 概念提供微觀尺度的指引。《綠盒筆記》中所描述的微差,成為生成得以發生的臨界層。火花不源於巨大變革,而誕生於難以量測的細微偏移。

Ur-World 已然開啟。它不等待人類指令,也不服從既定意圖。世界在此以自身的拓樸關係持續演化。存在不再被完成,而在關聯中不斷生成。

- 「Ur-World」用以指稱生成性在當代技術條件下重新顯現的原初世界結構。此處的「Ur」並非指涉歷史起源或前現代自然,而指向生成原則本身在不同歷史階段中的轉譯形態。Ur-World 因此不被理解為靜態對象或完成狀態,而作為持續運作的生成場域,涵蓋形態學生成、公理化結構與演算模擬等多重本體層級。該概念用以整合生成式藝術、演算法系統與活體模擬所揭示的世界生成方式,強調關係、條件與運行過程先於形式結果。

- 「世界化」(Worlding)指世界不作為既定背景或完成結構而存在,而在運作過程中持續生成的方式。此概念在當代理論與藝術實踐中,特別由 Cheng 明確化,用以區分敘事媒介中的「世界構建」與模擬系統中的生成世界。世界化並非自上而下地設計世界全貌,而透過設定初始條件、規則與代理人動機,讓世界在時間中自行展開其關係、事件與秩序。世界於此不被完成,而被啟動;不被控制,而被培養。此概念強調生成優先於形式,運行優先於結果,並標示當代藝術與演算法系統如何將世界理解為持續演化的生態過程,而非可被敘述的封閉結構。

- 「Natura Naturata / Natura Naturans」,拉丁語術語,源自 Baruch Spinoza(1632–1677)的自然哲學,用以區分自然的兩種理解方式。Natura Naturata 指自然作為已生成、已完成的結果,被理解為穩定的對象或造物;Natura Naturans 則指自然作為主動的生成原則與創造力,強調自然的內在運動與持續成形。兩者並非對立實體,而為同一自然在結果與生成兩個層面的區分。此一轉換標誌理解重心由靜態存在轉向生成過程,為後續形態學、生成藝術與演算模型提供哲學基礎。

- 「Urphänomen」由 Goethe 提出之概念,常譯為「原初現象」或「原型現象」。此概念用以指稱可透過長時間觀察與比較而被把握的生成法則,其地位介於感性經驗與抽象理念之間。Urphänomen 並非單一具體事物,而是多樣現象背後的生成結構,一旦被辨識,便可作為理解變形、成長與分化的關鍵。於歌德的形態學研究中,Urphänomen 代表自然生成的內在秩序,而非外加的形式規則,並構成後來生成藝術與演算模型思考生成原則的重要哲學前提。

- 「Goethe–Schiller 辯論」指 Goethe 與 Schiller 於 1790 年代圍繞自然形態與理念認識方式所展開的思想分歧。Schiller 傾向將自然的原型理解為理性抽象的「理念」,屬於思辨哲學的產物;Goethe 則主張原型並非概念推演的結果,而可在長期感性觀察中被「直接看到」。他著名地表示,自己並非思考理念,而是「用眼睛看見理念」。此一立場凸顯 Goethe 對經驗與生成過程的重視,並奠定 Urphänomen 作為介於感性經驗與抽象理念之間的認識模型。此辯論常被視為現代形態學、生成思維與反觀念主義自然哲學的重要思想源頭。

- 「內在必然性」(Innere Notwendigkeit)由 Kandinsky 於《論藝術的精神性》中提出,用以指稱藝術形式生成的內在法則,其根據並非外部對象的再現或主觀情感的任意表達,而是源於精神結構自身的必然運動。內在必然性主張色彩、線條與形狀之間的關係應由其內部張力與生成邏輯所決定,而非由象徵意義或自然模仿所規範。於當代生成論視角中,此概念可被理解為早期的形式算法原則,預示封閉系統如何在缺乏外部參照的條件下維持生成秩序。

- 「精神三角」(das geistige Dreieck)由 Kandinsky 於《論藝術的精神性》中提出,用以描繪人類精神生活的運動狀態。Kandinsky 以向上延伸的三角形作為隱喻,描述精神如何在時間中緩慢移動與分層發展。三角底部代表依附物質與慣性的多數狀態,頂端則代表少數先行者所處的高度精神層級。精神三角並非靜態階序,而呈現為持續上升且內部不均衡的運動結構,其推進並不保證整體同步,而常伴隨斷裂、延遲與誤解。此概念強調精神生成並非個人心理活動,而是結構性的歷史運動,並為理解抽象藝術如何在缺乏再現對象的條件下仍維持內在方向性提供理論模型。

- 「新造型主義」(Neo-Plasticism)指二十世紀初由 Mondrian 與 De Stijl 團體所提出的藝術理論與實踐方向,核心主張於《新造型主義》中系統化闡述。新造型主義拒絕自然外觀與個人表現,主張將藝術還原為最基本的結構關係。其形式語彙限縮於垂直與水平、三原色與非色,藉此排除偶然性與裝飾性,揭示普遍秩序。此一立場將藝術理解為關係與統一性的構成,而非形象再現,並可被視為從有機生成轉向公理化結構的重要節點,為後來的結構主義、觀念藝術與運算美學提供形式與思想上的前提。

- 「起源」(Ursprung),由 Benjamin 在《德國悲劇的起源》中重新界定之概念。「起源」並非指涉歷史時間軸上的最初時刻或因果起點,而指向一種具有生成效力的結構原理。Benjamin 將起源理解為歷史運動中的構形節點,其中現象的前歷史與後歷史相互交疊。起源因此不位於過去,而在不斷回返與重組中持續發生。此一理解瓦解線性歷史觀,並將歷史轉化為由關係、配置與重現所構成的生成場域,為後來關於星叢、寓言與結構性生成的思考奠定哲學基礎。