在當代電影研究與城市設計理論的交匯位置上,《銀翼殺手 2049》(Blade Runner 2049, 2017)呈現為一座關於「後人類都市主義」(Post-human Urbanism)1的視聽紀念碑。相較於 Ridley Scott 在《銀翼殺手》(Blade Runner, 1982)中建立的賽博龐克(Cyberpunk)城市圖像2,霓虹、雨水、密集人群與多語言標誌交疊出晚期資本主義的過剩狀態,Denis Villeneuve 與攝影指導 Roger Deakins 則將鏡頭推向另一個角度。2049 年的洛杉磯不再以擁擠與喧囂作為核心語彙,而是透過空曠尺度、低飽和色域與延宕節奏,建構出以匱乏、遞延與沈默為特徵的空間感知。城市在此不再作為高密度資訊流的節點,而更接近於持續消耗能量卻缺乏回饋的巨大殼層,將人類與複製人同時包覆於冷卻、衰減與遺棄的狀態之中。

氛圍的轉向,讓城市不再只是社會活動的背景,而轉化為直接參與敘事與認知塑形的媒介。建築尺度被刻意放大,街道被拉長至近乎失去目的性的距離,霧霾與沙塵吞噬遠景,空間邊界因而呈現模糊且不穩定的狀態。光線不再承擔指引與啟蒙的角色,而以漫射、反射與遮蔽為主要形式,視覺始終停留在未完成之中。聲音設計同樣避開旋律化與情緒引導,轉而透過低頻震動與殘響形成背景壓力,觀者的身體先於意識進入城市節奏。此類處理方式,將城市推向一個持續作用於神經系統的感知環境,而非可被輕易閱讀或掌控的符號系統。

於此脈絡下,「城市氛圍地圖」(Urban Vibe Map)3作為概念工具,回應了傳統城市分析方法的侷限。過往的都市研究多聚焦於物理形態、功能分區或交通效率,卻難以處理感知層面的差異與累積效應。Vibe 並非任意情緒投射,而是由可量測的物質條件所構成的存在場域。光子的頻譜分布影響視覺疲勞與注意力持續時間,聲波的壓強與頻率塑造身體緊張與鬆弛的基準,空間幾何的尺度與密度則重新校準主體對距離、速度與自身位置的判斷。當此場域長時間運作,記憶的形成、真實性的判斷與權力的感知方式便隨之被重新編碼。透過對氛圍的測繪與可視化,城市得以被理解為持續生成感知與行為的技術結構,而非僅止於物件與功能的集合。

光譜密度:色彩腳本與大氣光學的現象學分析

Deakins 在《銀翼殺手 2049》中的影像策略,可被視為一場關於光學控制的實驗。相較於當代電影高度依賴後期數字中間片進行色彩修正的工作流程,Deakins 將視覺決策前移至拍攝現場,透過實體燈光配置、曝光管理與環境條件的精密安排,預先完成色彩與明度的結構設定。光線在鏡頭前即被賦予密度與方向,後期僅維持整體一致性,而非重新塑造影像邏輯。

《銀翼殺手 2049》的光不再承擔美化或敘事提示的功能,而以可感知的存在介入空間。高濃度漫射光與低色溫人工照明,與霧氣、沙塵及建築表面形成直接互動,影像呈現出明顯的重量感與阻力。場景中可辨識的光源被嚴格限制,其餘區域沉入陰影,視覺在移動中逐步適應亮度差異,城市空間不再可被瞬間讀取,而必須被穿行與承受。

於城市氛圍地圖的框架下,光線進入空間構成的核心層次。頻譜分布、投射角度與反射路徑,直接參與空間邊界的生成,建築表面轉化為調節光場的介質。城市因此呈現為由明暗梯度所編織的感知場域,而非僅由量體與輪廓構成的幾何集合。Deakins 的攝影不只是描繪未來城市的外觀,而是在感知層面上預示後人類都市所需承受的環境條件。

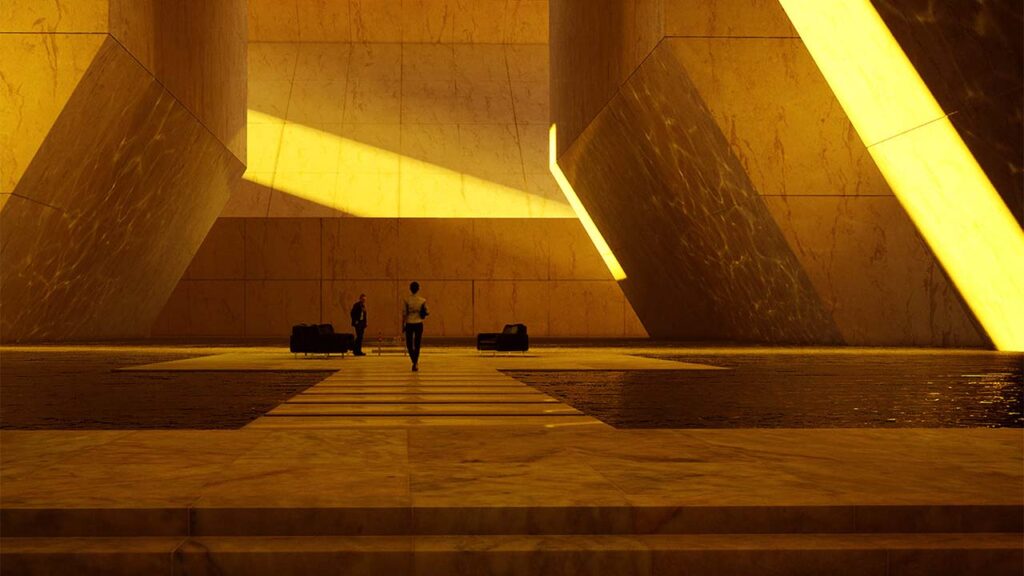

黃色光譜:Wallace 總部的資訊神學與權力流動

城市氛圍地圖的高頻區域中,黃色與金色主導 Wallace 企業相關的室內與建築空間(圖 1)。此處的光線不承載溫暖或希望的情緒指涉,而呈現為高度純化且集中化的視覺條件。高亮度光源在霧狀介質中形成明確的穿透路徑,光束本身成為空間中最具體的存在,牆面、地坪與水面僅作為反射與回收光能的介質。空間秩序由光的流向所界定,而非建築輪廓或結構節點。

Wallace 企業的照明策略可被理解為數據之光的視覺化形式。單一色域與強烈亮度持續削弱物件表面的差異,材質、身體與距離被壓縮至可被即時判讀的狀態。角色在高曝光環境中逐漸失去邊界,輪廓溶解於光場之內,個體性退位,觀看行為轉向確認與校準,而非理解或共感。

Wallace 總部在城市氛圍地圖中構成「高亮度、低密度、高壓力」的核心節點。空間完全封閉,缺乏窗戶與外部參照,光線彷彿自四面八方同時生成,失去可追溯的來源。牆面與地坪承接著持續變動的光影,呈現近似水面反射焦散的視覺效果,卻與任何實際濕潤環境脫鉤。視覺暗示流動,身體感受卻指向乾燥、空曠與靜止,形成明顯的感知斷裂。

從技術層面來看,Deakins 與燈光團隊以高度工程化的方式建構此一光場。巨大的同心圓環形燈架懸置於高處,配置 256 盞 ARRI 300-watt Fresnel 燈具,並連結至自動化調光系統。光源亮度與角度在程式控制下持續變化,牆面光斑形成緩慢旋轉與位移的節律,模擬水波反射的光學行為,卻不為身體提供任何觸覺或聲學對應。

光線的持續移動不再指向自然現象,而轉化為權力的視覺運算。陰影僅為尚未被掃描的暫時區域,從不構成遮蔽或庇護。觀看關係趨近於全時運作的監控結構,視角無所不在,卻始終不可見。

黃色高頻區亦標示出資訊密度的極端狀態。當敘事觸及記憶實驗室、DNA 檔案庫等核心數據節點,畫面便被高飽和黃色全面覆蓋。知識在此被提升至近乎不可質疑的層級,觀看者被迫進入仰視位置,理解被延後,服從先行。

Wallace 對自身角色的定位透過光線獲得清晰表述。其空間色溫接近太陽光譜範圍,約落在 3200K 至 4000K 之間,介於人工照明與自然光之際。光源自高處傾瀉,形成垂直向度的權力結構,身體始終暴露於光場之中,缺乏退場路徑。高對比度硬光配合剪影處理,將人物壓縮為輪廓與姿態,身份不再來自表情或語言,而由所處光場直接界定。

在此,城市氛圍地圖成為高壓核心。光線向外輻射,將權力轉化為可被身體感知的環境條件,空間僅憑照明配置,便完成對神性、監控與支配關係的書寫。

橙色光譜:拉斯維加斯的輻射塵與有毒懷舊

若將 Wallace 總部的金色視為權力運算的頂點,那麼拉斯維加斯的橙色則標示文明在感知層面的終止狀態(圖 2)。該區域在城市氛圍地圖中具有最高辨識度,被界定為有毒的懷舊與時間停滯的交會點。城市不再生產未來,只反覆沉澱過往的殘影,娛樂、奢華與消費的記憶被封存於沙塵之中,成為無法更新的視覺遺骸。

場景的視覺核心建立於單色調的極端化處理。整座城市被橙色全面覆蓋,色彩差異被壓縮至最低限度,視覺失去層次與方向感。這一效果並非單純仰賴後期濾鏡,而奠基於物理大氣光學的精確模擬。極端沙塵暴與輻射塵埃構成高密度懸浮介質,空氣中充滿直徑較大的微粒。依據瑞利散射與米氏散射原理,短波長光在此環境中迅速衰減,僅剩長波長的紅色與橙色得以穿透視域。色彩的單一化來自環境條件本身,而非視覺修辭的附加層。

Deakins 在拍攝現場以染色燈光與特定鏡頭濾鏡直接建立光學條件。色調於攝影機內完成,影像保留顆粒感與低對比度,橙色呈現出黏滯且沉重的物理特性。光線在空氣中緩慢推進,缺乏清晰邊界,觀看彷彿被拖曳於濃稠介質之中,視覺本身成為需要承受的狀態。

在城市氛圍地圖的對應位置上,拉斯維加斯被標記為極高密度區域。空氣接近不透明狀態,霧氣不再只是遮蔽背景,而轉化為佔據空間的實體。光線無法聚焦,整體環境呈現無影、漫射的光場,物體立體感被大幅削弱,建築與雕像逐漸退化為輪廓與剪影。城市在此更接近海市蜃樓,而非可被確認的地點。

此處的壓力並非來自運動或資訊流動,而呈現為靜止且封閉的狀態。時間失去推進力,空間停留於某個已終結的歷史片段。與洛杉磯持續運轉的動態壓力不同,拉斯維加斯的氛圍近乎真空,聲音被吸收,距離難以判斷,行走不再指向抵達,而更像在廢墟中反覆迴圈。

K(Ryan Gosling 飾)與 Deckard(Harrison Ford 飾)的相遇正發生於這片凝滯空間之中,敘事在此完成方向性的反轉。此刻不再關乎被製造的現在,而指向被遺忘的歷史。橙色在感知層面帶來燥熱、不適與視覺疲勞,卻在敘事層面成為身份搜尋的臨界點。過往的碎片在此重新浮現,卻無法被修復,只能被承認其存在。

在城市氛圍地圖的結構中,拉斯維加斯構成與 Wallace 高壓核心相對的終端節點。前者以光場運算未來,後者以色彩封存過去。橙色不再指向夕陽或溫暖,而成為文明耗盡後殘留的視覺輻射。城市在此不再治理身體,而將其留置於時間的沉積層之中,讓記憶在高密度空氣裡緩慢腐蝕。

藍灰光譜與全息粉紅:合成現實的冷熱交織

洛杉磯的大部分場景被置於無盡延展的藍灰色雨夜之中,構成城市氛圍地圖的基底色調。這一色域對應複製人 K 的日常現實,節奏單調、溫度低冷、運作高度功能化。城市在此不以繁華或速度取勝,而以持續運轉的疲勞感包覆主體。雨水反覆敲擊地表與建築立面,光線被不斷折射與稀釋,視覺始終停留在未完成狀態,城市彷彿無法抵達白晝。藍灰色在此不只是氣候描寫,而成為一種存在條件,將個體固定於可預期、可管理的生活軌道之中。

街道、洛杉磯警察局(LAPD)總部與 K 的公寓空間,主要由冷色調光頻主導,色溫多落在 5600K 至 7000K 區間。這類照明條件削弱陰影的層次感,強化表面反射,讓建築與人物呈現出偏向金屬化的質地(圖 3)。空間在視覺上顯得清晰而缺乏溫度,關係被壓縮為功能性的交會點,情感交流難以停留。城市在此呈現為高度工業化的系統,個體僅是其中可替換的單元,存在被定義為效率與服從的延伸。

在敘事尾聲,場景轉向 Stelline 博士(Carla Juri 飾)實驗室外的雪地,城市氛圍地圖出現明顯的色域轉換。白色取代藍灰色,成為主導視覺條件。此一轉換並非指向神聖或救贖,而帶來蒼涼、低溫與近乎無聲的平靜。雪覆蓋了地表紋理,消解城市的雜訊與資訊殘留,空間暫時脫離運作狀態。真相在此被揭露,並非以戲劇性的光影,而透過色彩的抽離與節奏的放緩完成。K 的生命意義在此達成,不以勝利呈現,而以停止運作作為終點。

雪花的存在同時改變了感知層次。城市氛圍地圖在此從純視覺分析,轉向觸覺的介入。寒冷、濕潤與重量成為可被身體直接感受的條件,真實不再只是被觀看,而被皮膚與呼吸所確認。這一刻,城市暫時失去作為系統的功能,回到單純的物理存在。

打破藍灰基調的,是巨型全息廣告 Joi(Ana de Armas 飾)的粉紫色光芒。粉紫色在光譜中缺乏自然對應,長期被視為人工合成與非現實的顏色。其出現標記出城市中少數偏離功能理性的區域,承載虛構的愛與人造的親密感。Joi 不存在於物理空間,而以光與聲音構成的形象佔據城市表面,為高度壓縮的生活節奏提供短暫的心理出口。

在城市氛圍地圖上,Joi 出現的區域形成低壓力、低密度的虛擬氣泡。光線柔化邊界,色彩降低對比,空間暫時脫離監控與效率邏輯。對 K 而言,這一光場提供了被理解與被回應的幻覺,讓孤立的主體短暫進入情感回路。粉紫色並非抵抗現實的力量,而是延緩崩解的緩衝層。

在雨中那場關鍵場景裡,巨大的粉色 Joi 形象俯瞰渺小的 K,光頻對比被推向極端。高亮度的粉紫色光源懸浮於城市上空,下方則是深藍近黑的街道背景。視覺張力來自尺度與色域的失衡,虛擬形象佔據了壓倒性的感知位置,而真實身體被壓縮至陰影之中。依賴與失落在同一畫面內完成,親密感被揭示為可被複製與販售的幻象。

隨著 Joi 的消失,粉紫色光場從城市中撤離,藍灰色重新佔據視野。城市氛圍地圖在此顯示出冷靜而殘酷的結論。虛擬情感無法改寫結構,只能短暫遮蔽其重量。洛杉磯最終仍是一座以冷光與雨水維持運作的城市,而 K 的旅程,則在失去幻象之後,回到身體與真實的最小單位。

聲學壓強:次聲波、動態範圍與工業哀鳴

在《銀翼殺手 2049》的城市氛圍地圖構建中,聲音設計承擔了與視覺同等,甚至更具決定性的角色。聲音總監 Mark Mangini 與 Theo Green ,配合作曲家 Hans Zimmer 與 Benjamin Wallfisch ,共同建立了跨越音效與配樂邊界的聲學系統。音樂不再僅負責情緒鋪陳,環境音也不再只是現實感的補充,兩者在結構上被融合為可感知、可承壓的聲學空間。

在城市氛圍地圖的分析框架中,聲音被理解為具有物理密度與方向性的存在。低頻震動長時間滯留於城市場景之中,並非以旋律推進敘事,而以持續的壓迫感塑造空間基調。聲波在此不指向事件發生的瞬間,而延伸為環境條件,包覆角色與觀者的身體。觀影經驗首先被胸腔與內耳接收,理解與判斷則在其後緩慢成形。

洛杉磯的城市場景中,聲音多由低頻嗡鳴、遙遠引擎聲與無法辨識來源的機械共振構成。聲學空間缺乏明確的前景與背景,方向感被刻意削弱,聽覺難以定位自身位置。城市不再透過可辨識的聲響建立秩序,而以模糊、重疊且持續的聲壓維持存在感。聲音在此與霧氣與雨水形成平行結構,共同消解空間邊界。

Zimmer 與 Wallfisch 的配樂延續並放大此一策略。合成器長音與次聲頻率構成近乎靜止的音牆,旋律被壓縮至最低限度,節奏被拉長至難以察覺。音樂不引導情緒轉折,而維持持續張力。敘事節點並未伴隨主題動機的清晰出現,而透過聲壓增減與頻譜位移被標記。

在 Wallace 總部與拉斯維加斯等高強度區域,聲音進一步趨向極端。混響時間被拉長,空間尺度被擴張至失去比例,腳步聲與人聲被吸收或延遲回返。聲音不再即時回應身體行動,而在行動之後持續殘留,形成時間層面的回聲。聽覺在此失去定位功能,主體被迫感受聲音如何主導空間。

在城市氛圍地圖中,聲音的角色接近建築結構。頻率分布取代牆體劃分區域,聲壓變化形成無形門檻。進入某些場景並非透過畫面切換,而由聽覺率先完成。觀者尚未看清空間,感知狀態已被聲音重新校準。

藉由聲學配置,《銀翼殺手 2049》將城市轉化為可被聽見的系統。聲音不再服務敘事,而與光線、色彩與氣候共同構成感知場域。城市氛圍地圖在此展現其跨感官本質,城市不只是被觀看與閱讀,也被聽見與承受。聲音在電影中並非附屬元素,而是直接參與後人類都市經驗的生成條件。

海堤場景:聲壓的極限與次聲波打擊

電影高潮段落的「海堤之戰」構成《銀翼殺手 2049》城市氛圍地圖中「壓力」維度的最高峰值(圖 4)。此場景的聲音設計目標並非停留於聽覺層面,而是直接介入觀眾的身體感知,將聲音轉化為可被承受的物理事件。影像中的風暴與洪水尚未完全佔據畫面之前,聲音已先行建立重力與危險的條件。

在聲學結構上,該段落大量部署極低頻能量,頻率下潛至 20Hz 以下的次聲波範圍。Zimmer 延續 Yamaha CS-80 合成器的經典音色,卻將其推向更粗糙、更具侵略性的狀態。波形被刻意放大與扭曲,低頻不再作為音樂基底,而成為持續施壓的環境條件。在影院空間中,這類頻率引發座椅、地板與牆體的共振,震動經由骨骼與內臟傳遞,觀眾無法僅以耳朵接收,而必須以整個身體承擔聲音的重量。窒息感與下沉感並非透過敘事暗示,而由聲壓直接生成。

在城市氛圍地圖的標記中,此段落呈現為黑色、高密度的聲壓核心。低頻能量長時間維持在臨界狀態,缺乏釋放節點,空間彷彿被壓縮至最小容積。聲音在此不再描繪海水,而模擬被水體覆蓋後的感知狀態,方向感消失,距離難以估算,身體僅能感受到不斷逼近的重量。

混音策略同樣放大了壓力的生理效應。場景展現極寬的動態範圍,海浪拍擊金屬海堤的瞬間峰值接近 105dB SPL,聲音以爆裂方式衝擊聽覺邊界。隨後,畫面迅速轉入封閉的車廂內部,聲音降至極低音量,只剩下斷續的呼吸聲、水滴落下的細微碰撞。分貝的劇烈落差迫使觀眾的感知系統不斷重新校準,聽覺疲勞與緊繃感隨之累積,無法獲得穩定的節奏支點。

為了構建飛行車(Spinner)墜入水中的聲音質地,聲音團隊錄製了大尺度金屬結構在受力狀態下的扭曲與撕裂聲,並與合成器低頻脈衝疊合。金屬尖嘯提供瞬間的高頻痛感,低頻脈衝則維持持續下壓的力量,兩者在頻譜兩端同時施壓,形成近乎末日性的聲學景觀。聲音不再對應單一物件,而轉化為整體環境崩解的訊號。

城市氛圍地圖在此呈現出聲音作為空間治理力量的極端形態。牆體、海水與機械結構之間的差異被聲壓抹平,所有物件被納入同一個壓力場。角色的行動能力不再由意志或技巧主導,而受制於聲音所建立的物理條件。觀眾與角色共享相同的感知限制,理解不再先於身體反應,而在承受之後才緩慢浮現。

「海堤之戰」因此不只是敘事高潮,而是整部電影在感知層面最直接的宣告。聲音在此完成從描述工具到結構力量的轉換,城市不再被觀看或聽見,而被壓迫、被淹沒、被迫承受。城市氛圍地圖在此抵達其臨界點,顯示後人類都市經驗中,壓力本身已成為空間最核心的組成要素。

寂靜的重量:孤兒院、廢棄賭場與圖書館

與海堤場景的轟鳴形成強烈對照的,是廢棄空間中所呈現的高質感寂靜。城市氛圍地圖在此並未將寂靜理解為資料的缺席,而指向高度集中的感知條件。聲音被壓縮至最低音量,卻在結構層面保留極高解析度,空間因而進入高度警覺的狀態。聽覺不再被大量訊號佔據,而被迫關注每一次細微變化。

孤兒院與廢棄賭場的聲學設計,在宏觀層級呈現近乎真空的狀態,在微觀層級卻維持異常豐富的細節密度。聲音團隊透過定制的 Schoeps 七聲道麥克風陣列,捕捉幾乎不可察覺的事件。塵埃落地時的細小摩擦、遠處金屬結構在溫差作用下產生的低頻呻吟,皆被完整保留。這些聲音並未被強調或放大,而被安置於極低音量區間,要求聽覺主動靠近。

寂靜在此不帶來安定感,反而構成持續的張力。聲學環境缺乏背景遮蔽,任何突發聲響都無法被掩蓋。K 的腳步聲在空曠地面上留下清晰回聲,遠處犬隻的叫聲穿越建築殘骸傳來,聲音在空間中被反覆折射,位置難以判斷。聽覺在此失去安全邊界,環境彷彿始終保持監聽狀態。

寂靜同時也強化了空間的敵意與暴露感。聲音不再作為陪襯,而成為揭露位置與行動的線索。角色在移動時必須承擔被聽見的風險,行為因而受到節制。空間的空曠不僅體現在視覺尺度,也透過聲音延展至心理層面,孤立感隨之加深。

在城市氛圍地圖中,這些場域被標記為低分貝、卻具有高頻率細節密度的區域。聲壓雖然極低,卻要求高度集中的注意力。觀眾在此被迫屏息傾聽,呼吸與心跳彷彿成為場景的一部分。心理壓力並非源自音量,而來自不確定性與持續暴露的狀態。

與海堤之戰的聲壓峰值相比,廢棄空間的寂靜呈現另一種極端。前者以聲音直接壓迫身體,後者則透過節制與稀疏,延長緊張感的持續時間。城市氛圍地圖在此顯示出聲音作為空間結構的雙重能力。聲音既可透過過量形成壓迫,也可在近乎消失的狀態下放大感知。廢棄空間中的高質感寂靜,因而成為後人類城市中最不安定的聲學條件之一。

工業交響:飛行車的引擎與城市底噪

K 的飛行車作為貫穿全片的移動空間,其聲音設計刻意背離傳統科幻電影對未來交通工具的想像。平滑、潔淨且高度抽象化的噴氣聲在此被完全捨棄,取而代之的是粗糙、厚重且帶有明顯摩擦感的機械聲響。飛行車並未被塑造成科技進步的象徵,而更接近一件長期服役、反覆維修的工作器具,聲音在此成為角色社會位置的延伸。

聲音設計師在訪談中指出,飛行車引擎聲的核心來源取樣自澳洲原住民的樂器吼板。該樂器在高速旋轉時產生低頻振動與不穩定的音高變化,聲音具有明顯的方向性與身體感。此一原始聲響被引入後,並未作為異國元素呈現,而被重新處理並與老式內燃機的震動聲疊合。燃燒不完全的節律、金屬結構的顫動感,以及轉速不穩時的頻率抖動,共同構成飛行車聲音的基礎層次。

聲音團隊同時引入電磁干擾與訊號失真的質感。高頻噪訊若隱若現,引擎聲與城市基礎設施之間始終維持緊張關係,摩擦感持續存在。聲音不再指向效率或流暢移動,而聚焦於啟動、懸停與降落過程中的阻力。飛行在此不被描繪為解放性的經驗,而呈現為需要不斷消耗能量並承受噪音的勞動行為。

這組聲學配置結合有機振動與合成處理,為飛行車建立清晰的性格輪廓。聲音帶有破舊感與實用性,長時間運作後仍具可靠度,卻無法掩飾累積的疲勞狀態。這樣的聲音質地與 K 作為底層執法者的角色位置形成緊密對應。飛行車並不象徵權力或特權,而是日常工作的延伸,其聲音反覆提示角色始終被制度運作的節奏所牽引。

洛杉磯的城市背景音在此形成另一個關鍵層次。環境聲並未被處理為中性的白噪音,而是高度複合的聲學場域。多語言廣播在空中交錯,全息廣告的合成語音不斷侵入聽覺前景,雨水敲擊金屬與混凝土表面的節律持續存在,遠處工業設施的低頻轟鳴長時間滯留於聲場底部。各聲源彼此重疊,卻缺乏清晰分界。

城市聲學結構在此可被理解為液態的聲音牆。聲音不再以事件為單位出現,而形成持續流動的包覆狀態。個體難以辨識單一訊號,聽覺被迫接受長時間的資訊浸泡。飛行車於聲場中移動時,其引擎聲並未凌駕於城市之上,而被部分吞沒,時而浮現,時而消失,顯示個體行動始終受到都市噪音的牽制。

於城市氛圍地圖中,飛行車所經過的路徑並未形成低阻力通道,而是一條穿越高密度聲場的移動軌跡。聲音在此不僅標示位置,也持續調整角色與城市之間的關係。移動不帶來脫離,而是更深地進入系統內部。飛行車的聲音因此成為後人類都市生活的聽覺隱喻。未來並非潔淨與無聲,而是由古老振動、機械疲勞與持續噪音所組成的勞動景觀。

粗獷主義與物質壓力:建築空間的權力幾何

《銀翼殺手 2049》的城市景觀與建築設計,明確承襲粗獷主義(Brutalism)建築的空間語彙 4。厚重、封閉且拒絕修飾的量體反覆出現,城市不再以透明性或可讀性為目標,而以壓迫、遲滯與不可穿透性構成基本條件。混凝土牆面保留粗糙質地,結構節點被放大為視覺焦點,建築以重量而非細節宣告存在,形體本身即成為權力的表達方式。

於城市氛圍地圖的框架中,建築不只是敘事背景,而轉化為施加空間壓力的主體。高聳牆體與深邃退縮形成持續的尺度落差,個體在其中被迫仰視或貼近,身體尺度不斷被重新校準。空間並未提供舒適的停留點,而要求持續移動或服從路徑安排。幾何在這裡不服務功能效率,而參與權力分配,界定誰能進入、誰被排除,以及行動可被允許的範圍。

新粗獷主義:從社會烏托邦到資本主義堡壘

美術指導 Dennis Gassner 與導演 Villeneuve 在視覺策略上明確確立「粗獷」(Brutality)作為電影美學的核心關鍵詞。然而,《銀翼殺手 2049》中的粗獷主義,已不再延續二十世紀中葉建築思潮所承載的倫理框架,而是在後人類條件下被重新編碼。形式得以保留,價值卻被徹底改寫,粗獷不再指向公共性或集體生活,而轉向權力、隔離與治理的空間語言。

歷史上的粗獷主義誕生於戰後歐洲,與社會民主與社會主義理想緊密相連。材料的真實暴露被視為反對資本主義裝飾幻象的政治姿態,建築被期待成為服務大眾的公共基礎設施。混凝土的重量與結構的清晰,原本承諾一種平等、可接近且可理解的空間秩序。然而,2049 年的洛杉磯已不再需要這一承諾。相同的建築語彙被抽離社會福利的脈絡,轉而成為高科技資本主義與威權體制的外殼。

LAPD 總部正是此一轉換的集中體現(圖 5)。建築呈現堡壘形態,厚重的混凝土外殼與合成材料構成封閉立面,幾乎拒絕任何城市交流。內部空間被推向極端功能主義,動線明確而缺乏餘地,尺度刻意放大,讓身體在其中顯得渺小。裝飾被完全剔除,只留下結構與操作需求,秩序不再需要被說服,而直接被執行。建築在此不再象徵公共服務,而宣告國家機器的冷靜、實用與不可撼動。

在城市氛圍地圖中,這類建築形成高密度、高硬度的空間節點。牆體阻斷視線,量體切斷流動,行走路徑被迫繞行,身體在接近之前便已感受到壓力。空間不再邀請進入,而預設排除,城市被切割為可控區域與不可觸及的核心。幾何本身成為治理手段,無需標語或宣示。

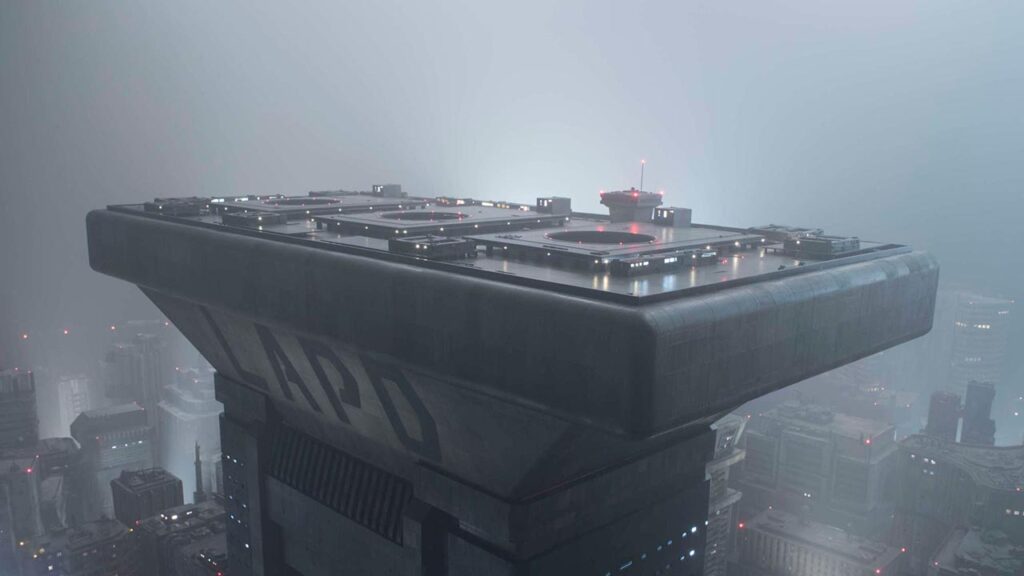

環繞城市的巨大黑色海堤,進一步將粗獷語彙推向地景尺度。牆體以近乎不合理的高度與厚度橫亙於城市與海洋之間,視覺上形成無法跨越的斷面。這道結構不僅承擔防洪功能,更在城市氛圍地圖上標記出明確的高壓邊界。自然被排除在外,城市則被封閉於自我維持的殼層之中。

海堤同時承載象徵性意涵。它既代表人類對自然災難的最後防線,也成為生態崩潰被制度化後的紀念碑。牆體的存在本身即承認失敗,城市不再與自然協商,而選擇隔離與對抗。對個體而言,牆的尺度在視覺與感知層面造成持續壓迫,身體被迫承認自身的脆弱與無力。

在《銀翼殺手 2049》中,粗獷主義不再是一場關於誠實材料或社會理想的建築實驗,而成為後人類城市治理的幾何語法。混凝土、牆體與巨大量體共同構成一套不需要辯護的權力景觀。城市氛圍地圖在此揭示出冷峻結論。當建築本身成為壓力來源,控制不再需要被宣告,而透過空間持續運作。

廢棄景觀與垃圾台地的物質性

電影開場的垃圾台地(Trash Mesa)(圖 6)與孤兒院所在區域,構成城市氛圍地圖中最具重量感的場域,被標記為高密度、低價值與高紋理的聚合區。這裡並非城市運作的邊緣附屬,而是過度消費、資源掠奪與生態災難在時間中沉積後的可見結果。城市的殘餘物不再被隱藏或輸出,而被直接堆置於地表,成為後人類時代最誠實的地景。

視覺特效團隊在此投注大量製作能量,重點不在宏觀壯觀,而在物質狀態的細節層次。垃圾並非模糊背景,而被拆解為多重表面。塑料的脆裂邊緣、金屬長期氧化後形成的不均勻鏽斑、油污在重力與時間作用下留下的黏滯流痕,以及塵埃反覆堆積後形成的灰階層次,皆以極高解析度被描繪。畫面不追求整潔構圖,而刻意保留視覺噪訊,讓觀看本身成為一種負擔。

孤兒院作為敘事中的關鍵節點,其空間由廢金屬、老舊集裝箱與垃圾堆疊構成,呈現出工業文明退役後的再利用狀態。建築缺乏完整邊界,牆體由拼湊而成,結構暴露且不穩定。空間尺度被壓縮,通道狹窄,地面堆滿碎屑與殘留物,行走本身即為一種勞動。環境氛圍指向骯髒、擁擠與長期剝削的現實,身體在其中無法保持潔淨或距離。

視覺質感在此明確指向粗糙與無序。材料未經修整,表面佈滿使用痕跡,任何形式的美化都被拒絕。這一場域與 Wallace 總部的潔淨表面與嚴密秩序形成鮮明對比。前者以堆積與腐蝕構成存在條件,後者以清空與抑制建立權力形象。階級差異不需要透過角色台詞說明,而由物質狀態直接顯現。

高度集中的物質密度同時啟動多重感官暗示。畫面雖然僅透過視覺呈現,卻持續觸發嗅覺與觸覺的聯想。鏽鐵的金屬氣味、廢油的黏稠感、塵土覆蓋皮膚後的乾燥摩擦,皆在觀看過程中被喚起。城市氛圍地圖在此展現其跨感官特性,影像不只被觀看,而被身體推演。

在垃圾台地與孤兒院所構成的區域中,價值的判準被徹底顛倒。物質的數量達到極端,卻失去任何交換或象徵意義。剩餘物成為唯一的景觀,勞動不再指向生產,而指向維持生存的最低限度。城市在此不再承諾未來,而反覆展示自身的消耗後果。

城市氛圍地圖透過此一區域揭示出後人類都市的底層邏輯。高度密集的物質並未帶來安全或穩定,而形成持續侵蝕身體的環境條件。垃圾不只是廢棄物,而是制度長期運作後的實體證據。城市在此顯露出其最赤裸的面貌,文明的終點不再是空無,而是無法被清除的堆積。

科技東方主義的演變與空間政治

賽博龐克流派長期與「科技東方主義」(Techno-Orientalism)5形成共生關係。《銀翼殺手 2049》的東方元素不再以裝飾性符號出現,而被吸納進城市的組織邏輯與空間結構之中。霓虹燈與文字依然佈滿街景,卻不再作為視覺奇觀的中心,而退居為環境的一部分。城市的深層規劃更接近泛亞大型都市的運作模式,高密度量體、垂直堆疊與高度模組化的居住單元,構成日常生活的基本條件。

K 的公寓居住單元被壓縮至最低必要尺度,功能配置單一且高度自動化。牆面、門扉與家具被整合為封閉系統,身體在其中只能執行預設的動作序列。空間不鼓勵停留或個人化調整,而以效率與節制作為運作原則。這一居住模型呼應現代東亞大都市中微型住宅的發展路徑,居住不再作為身份或品味的展現,而被重新定義為維持生存的技術配置。

高人口密度與資源緊縮在此轉化為具體的空間條件。個體被納入高度標準化的環境之中,差異被壓縮,私密性必須不斷重新協商。科技在這裡不被描繪為解放力量,而成為維持高密度秩序的基礎設施。城市透過空間配置完成治理,居住單元本身即承載規訓功能。

於城市氛圍地圖的分析中,這一層轉化呈現為文化層面的噪訊效應。符號來源變得模糊,地域差異被削弱,熟悉的城市語彙在不同文化脈絡中反覆出現,卻失去原本的歷史深度。全球化末期的城市不再展現多樣性,而趨向可互換的結構模板。東方不再作為他者被觀看,而被吸收為全球都市機器的內部邏輯。

《銀翼殺手 2049》由此將科技東方主義從表象消費轉為結構條件。城市不再以異國符號刺激想像,而透過居住密度、空間節制與生活節律,重塑對未來的理解。文化差異在此不以可見形式存在,而潛伏於空間組織與日常操作之中,轉化為難以辨識卻無所不在的壓力背景。

城市氛圍地圖坐標系:場景解構與氛圍路徑

構建完整的城市氛圍地圖坐標系,將光譜配置、聲音壓強與建築幾何整合為可對照的感知參數結構。此一坐標系不以地理位置或敘事節點為軸,而以亮度與色溫、聲音頻率與密度、空間尺度與封閉程度作為定位依據。每一個場景皆對應一組明確的感知條件,形成可被比對的氛圍區域,而非孤立的視覺印象。

透過具體場景的解構,角色的行動可被理解為在不同氛圍區域之間的穿梭。當角色從藍灰色的低亮度日常區域進入高亮度、高壓力空間,光線集中度、聲音單一化與建築尺度的放大,同步改變行動節奏與身體姿態。進入橙色高密度場域時,色譜壓縮、聲音吸收與空間遲滯削弱方向感與時間感,移動轉為緩慢且不確定。在高紋理、低價值區域,物質密度與感官細節迫使身體回到生存層級,行動被限制在最低必要範圍。

城市氛圍地圖於此呈現為動態坐標網絡。角色不只是穿越城市,而是在不同感知制度之間反覆轉換。每一次位移都伴隨坐標變化,並對判斷、記憶與倫理位置產生影響。氛圍不再作為背景存在,而成為引導角色行動與敘事轉折的結構力量。

城市氛圍地圖三軸坐標系定義

我們將《銀翼殺手 2049》的城市氛圍地圖設定為一個動態的三軸象限空間,藉此把前述的視覺、聲音與建築分析納入同一座可運作的感知模型之中。這個模型不以地理座標或敘事時間作為核心,而以感知狀態的連續變化作為定位依據,讓城市被理解為持續變動的氛圍場。

第一軸象限(X軸)以有機性與合成性(Organic – Synthetic)構成。此一軸線描述材料、聲音與光線是否仍保有自然來源的痕跡,或已徹底進入人工生成與技術控制的狀態。垃圾台地、孤兒院與雨水浸潤的街道,殘留腐蝕、濕度與不穩定性,位置偏向有機端。Wallace 總部、LAPD 的內部空間以及高度自動化的居住單元,則顯示出高度合成的條件,環境被精密調節,身體僅能在預設範圍內活動。角色在城市中的移動,同時也是在這條軸線上於自然殘餘與人工控制之間來回擺盪。

第二軸象限(Y軸)圍繞低壓與高壓(Low Pressure – High Pressure)展開,對應身體在空間中所承受的感知負荷。低壓區域並非意味著安全或舒適,而是聲音、光線與結構暫時鬆弛,允許感知延展。高壓區域則以亮度、聲壓與尺度形成持續擠壓,行動能力被壓縮,判斷時間被縮短。海堤、Wallace 總部與關鍵資訊節點,皆位於高壓端點,身體在其中難以停留,只能被推動前行。這條軸線揭示城市如何透過環境條件而非直接命令,完成治理。

第三軸象限(Z軸)由清晰與混沌(Clarity – Haze)構成,用以描述視覺與聽覺資訊的可辨識程度。清晰端的空間具有明確邊界、可讀結構與穩定回饋,卻往往伴隨高度控制。混沌端則充滿霧氣、沙塵、噪訊與重疊訊號,方向感與尺度感被削弱。拉斯維加斯的橙色沙塵場域,正是混沌端的極端表現,時間與距離在其中失去參照。清晰與混沌並非價值判斷,而是兩種不同的感知治理方式。

當這三軸象限同時運作,城市氛圍地圖便形成一座立體場域。每一處場景都可被定位於此空間中的某一區域,而角色的行動軌跡則呈現為坐標中的連續位移。K 的旅程不再只是從地點到地點的移動,而是不斷穿越有機與合成、低壓與高壓、清晰與混沌所構成的感知梯度。身份、記憶與倫理位置,正是在這些位移過程中逐步被重新定義。

城市氛圍地圖在此不僅成為分析工具,也成為理解敘事運作方式的結構模型。城市不再是被觀看的背景,而是以多重感知座標持續塑形角色的行動可能性。角色並未自由選擇路徑,而是在不同氛圍區域的限制與壓力之中,被引導至命運的臨界點。

關鍵場景在城市氛圍地圖上的落點與解構

在城市氛圍地圖的三軸象限坐標系中,關鍵場景可被視為明確的「落點」,每一個落點都對應一組穩定的感知參數。透過對這些場景的逐一解構,角色的行動不再被理解為敘事節點的串聯,而被視為在不同氛圍區域之間的位移過程。光線、聲音與空間在每一次落點中同步調整,重新設定身體可承受的壓力範圍、注意力分配方式與行動可能性。以下三個關鍵場景,分別位於城市氛圍地圖的不同極值區域,清楚展示角色如何在高度差異化的感知制度中穿梭,並在位移過程中逐步暴露其被治理與被塑形的狀態。

場景 A:K 的基線測試(Baseline Test)

此一場景被定位於城市氛圍地圖中的極端合成(圖 7)、極高壓力與極端清晰座標。空間被徹底抽離任何日常尺度與物質線索,呈現為潔白、無接縫的極簡腔體。冷白光覆蓋整個視域,色溫高於 6000K,陰影被完全消除,視覺不再提供深度或方向的輔助。空間在此失去庇護功能,只剩下暴露。聽覺結構由高度規律的問答節奏構成,語句被拆解為指令單位,重複與加速形成封閉循環。語言不再承載意義,而轉化為測量工具,將主體的認知節律強制對齊系統要求。物質密度雖然降至最低,心理壓力卻被推至極限。這是一座純粹由語言、節奏與光線構成的心理高壓艙,監控並非透過束縛身體,而透過同步思維完成。

場景 B:拉斯維加斯廢墟(Las Vegas Ruins)

拉斯維加斯被安置於混合有機與合成、潛在威脅與極端混沌的座標區。整個場域籠罩在輻射塵埃形成的橙色迷霧之中,光譜被壓縮至單一色域,波長集中於 590 至 620 奈米之間。空氣顆粒達到近乎固態的密度,視覺被迫在極短距離內運作,深度感與時間感同時崩解。與此形成反差的是聽覺的極度稀薄,環境聲幾乎消失,只剩下蜜蜂振翅的低頻嗡鳴,在廢墟中反覆回響。巨大的情色雕像殘骸佔據視野,身體尺度在其中被不斷重新比對,慾望與衰敗並置,歷史被凍結為永恆殘影。此一場域不透過直接威脅施壓,而以停滯與失序製造不安,構成充滿存在主義虛無感的有毒懷舊空間。

場景 C:雨中的全息廣告(Joi in the Rain)

雨中全息廣告位於極端合成、低壓力與混合混沌的座標位置。巨大的紫粉色 Joi 形象懸浮於城市立面之前,尺度遠超人類身體,與渺小的 K 形成強烈對照(圖 8)。霓虹粉與紫色光源在雨水中被不斷折射,與冷藍色的夜雨交織,構成高度人工化的情感場域。聲音在此被柔化,城市噪訊退居背景,觀看被引導至溫和且連續的光場。此一區域提供短暫的心理卸載,低壓狀態讓防備鬆動,親密感被包裝為可即時取用的服務。城市氛圍地圖在此顯示出一個結構性的陷阱,壓力的降低並非為了解放,而為了深化依賴。情感在此被設計為消耗品,混沌與慰藉共存,讓角色在虛假的安全感中更深地嵌入體制運作。

氛圍的流動性

城市氛圍地圖並非靜態、封閉且可一次讀取的平面圖示,而是隨敘事推進而持續變形的感知場。電影的敘事運作,本身便構成 K 在不同氛圍區域之間往返、摩擦與偏移的過程。每一次場景轉換,同時伴隨光線條件、聲學壓力與空間尺度的重新配置,角色的身體與感知系統被迫反覆調整,無法停留在穩定狀態。

K 的行程起點位於高度合成且高度規訓的 LAPD 體系。基線測試所代表的空間條件,要求主體完全服從節奏、語言與程序,感知被壓縮至功能層級,情緒與記憶不被允許介入判斷。於此階段,K 能夠承受極高壓力,卻不需要理解周遭氛圍,行動僅回應指令與任務。

隨著調查展開,K 被引導離開高度合成的核心區域,開始追索殘存的有機痕跡。垃圾台地、孤兒院與廢棄區域所呈現的高紋理環境,迫使感知重新開放。氣味、觸感與視覺噪訊逐步侵入行動判斷,身體開始感受到重量、阻力與疲勞。此時的城市不再只是操作介面,而轉為必須被承受的環境。

進入拉斯維加斯廢墟後,氛圍條件再次發生劇烈轉換。橙色塵埃造成視覺壓縮,聲音幾近消失,方向感與時間感同時瓦解。K 在此失去熟悉的感知座標,身份問題浮現,卻並非來自敘事揭露,而來自環境所允許的感知延遲。過往經驗在混沌中被迫回返,記憶開始影響行動選擇。

旅程的終點落在 Stelline 博士實驗室外的雪地。此處呈現平靜、低噪訊且高度清晰的氛圍條件,冷冽的白色覆蓋地表,聲音被吸收,動作被放慢。雪花落在皮膚上,寒冷成為可被確認的存在,感知不再被壓迫或遮蔽,而回到身體本身。有機與合成交會的區域,並未提供救贖敘事,卻讓真實得以被感受。

氛圍路徑標示 K 的內在轉變軌跡。起初,他能在高壓環境中穩定運作,卻對氛圍缺乏回應。隨著移動持續展開,感知逐步被打開,痛楚、寒冷與觸感開始進入判斷層級。行動不再僅由程序觸發,而回應環境所帶來的重量與回饋。

城市氛圍地圖於此顯現其敘事功能。K 並非透過意志宣告完成轉變,而是在不斷跨越不同感知條件的過程中,被迫承認自身的脆弱與有限。從無視氛圍的執行單位,走向能夠感知雪花、承受疼痛並確認存在的主體,轉變並非瞬間完成,而在整條氛圍路徑中逐步沉積。城市不只是見證這段旅程,而直接構成其內在結構。

後人類的崇高與氛圍政治

《銀翼殺手 2049》的城市氛圍地圖最終呈現出一幅關於崇高(Sublime)6的當代構圖。此處的崇高已不再源自山嶽、風暴或宇宙深空,而轉移至氣候變遷、全球資本主義體系與人工智慧所構成的超尺度存在。這些力量無法被完整感知,卻持續介入日常生活,主體只能在其邊緣承受影響。Timothy Morton 在《超物體》(Hyperobjects, 2013)中指出,超物體並非遙遠的抽象概念,而是滲透於感知層面的巨大存在,正是此類力量構成了電影中的感知背景。

城市氛圍地圖揭示,電影中的光線與聲音並非中性的美學選擇,而被精密配置為崇高經驗的感官介質。光子以極端亮度或極端遮蔽塑造觀看條件,聲波以低頻壓力或近乎消失的寂靜調節身體反應。感知在此不再通往理解,而通往承受。觀眾並非被邀請閱讀城市,而被迫在其尺度與密度中定位自身。

Wallace 的巨型建築以垂直高度與封閉邊界構成壓迫性的視覺場。建築量體不需要象徵語言,僅透過存在本身便建立權威。無盡延展的防波堤將城市與自然徹底分隔,牆體既是保護結構,也是失敗的紀念物,承認人類已無法修復生態失序,只能延後其後果。拉斯維加斯的橙色沙塵則以視覺密度吞沒一切,方向、距離與時間感在其中逐步消解,主體只能在失序中前行。

這種人造崇高感並不帶來啟蒙或超越,而生成持續的無力感。與 Edmund Burke(1729–1797)在《論崇高與美的起源》(A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful, 1757)中描述的自然崇高不同,此處的崇高不來自瞬間震懾,而來自長時間暴露。壓力不會消散,尺度不會被掌握,感知只能反覆調整以維持最低限度的行動能力。

城市氛圍地圖在此完成其最終指向。崇高不再位於畫面之外,而滲入每一次觀看與聆聽之中。人類主體不再站在自然面前感受自身的有限性,而在技術巨物的日常運作中逐步意識到自身的可替換性。城市不只是背景,而成為崇高經驗的生成裝置,持續提醒觀者,當代世界的巨大力量已無需顯形,僅透過感知條件本身,便足以確立其統治位置。

氛圍作為政治介質

城市氛圍地圖揭示,氛圍在後人類社會中具有明確的政治功能。光線、聲音與色彩不再只是感官經驗,而成為權力直接作用於身體的技術。Wallace 透過光線配置確立權威,亮度與色溫將身體置於持續可見的狀態。LAPD 以聲音節奏與聲壓維持秩序,語言被轉化為校準程序,聽覺成為紀律的通道。Joi 以色彩與光譜包裝親密感,情感被重新編碼為可被調用的服務。城市中的每一個氛圍配置,皆對應特定的治理目標,環境本身成為權力運作的介質。

氛圍因此失去中立位置。空間不再只是承載行動的容器,而主動塑形行為與判斷。主體在城市中移動,並非自由選擇路徑,而是在不同感知制度之間被引導與校準。城市氛圍地圖由此顯示,後人類治理繞過語言與法律,直接進入感知層級。權力不要求被理解,只要求被承受。

冷酷、高壓且高度合成的氛圍場中,微小、有機且近乎無聲的瞬間反而顯得突出。K 手掌上融化的雪花不攜帶敘事資訊,卻透過觸感確認存在。黃色木馬的重量與顏色,在高度灰階化的世界中顯得突兀。Sapper 農場殘留於空氣中的蒜味無法被完全數據化,迫使記憶與身體同時介入。海堤之戰後的平靜,聲音與動作的暫時停歇,讓時間重新變得可被感知。

有機經驗如同系統中的異常值,並非以對抗姿態出現,而源自合成環境無法完全封閉的裂縫。它們不構成宏大的政治宣言,也不支撐英雄敘事,卻持續干擾既有的感知秩序。氛圍短暫失效,身體得以不經授權地回應世界。轉變並非透過自我認同的宣告完成,而在寒冷、重量與疼痛被確認的過程中逐步發生。

真實不再等同於生物出身或人類血統,而與感知是否仍能被喚醒相關。當合成環境試圖將一切轉化為可控條件,無法被完全編碼的感官經驗反而成為存在的證據。Maurice Merleau-Ponty(1908–1961)在《知覺現象學》(Phénoménologie de la perception, 1945)中指出,身體並非被動接收世界,而在感知中與世界共同生成意義。

《銀翼殺手 2049》的終極氛圍呈現為高度緊繃的狀態。城市如同合成地獄,感知仍可能甦醒。救贖不來自超越系統,而來自重新感受世界。城市氛圍地圖最終指向清晰結論。當權力滲入光線、聲音與色彩,偏離控制的起點不在語言或意識,而在感知本身。能夠感覺,便已開始移動。

附錄:Vibe Coding 協議與現場介面模擬

此附錄模擬透過「Field UI」(場域介面)以自然語言向環境生成引擎發出指令的操作流程,用以示範城市氛圍地圖理論如何轉化為可被系統理解與執行的參數設定。語言在此不再只是描述工具,而成為觸發空間狀態變化的操作介面。

系統回傳的輸出以「Vibe Engine Log」形式呈現,並採用 YAML(YAML Ain’t Markup Language)作為結構化參數的轉譯格式。此格式保留語意層級的可讀性,同時具備機器可解析的嚴謹結構,適合承載光譜、聲壓、密度與空間條件等複合感知變數。

在 Vibe Coding 的操作情境中,轉譯機制扮演關鍵中介角色。自然語言所承載的氛圍意圖,經由 Field UI 被拆解、映射並編碼為可執行的系統參數,完成從感知描述到環境行為的轉換。語言、介面與引擎在此形成連續工作流,氛圍因此不再停留於理論層次,而進入可被呼叫、調整與重現的技術實作階段。

場景序列 01:數據神殿(Wallace 總部)

Prompt:

創造象徵絕對權力的空間。不要窗戶,但我要光線感覺像流動的水——要有焦散效果(caustics),但要是金色的。材質必須是堅硬、拋光的混凝土。空氣感要極度乾燥、神聖且充滿壓迫感。對比度要高,陰影要銳利。

Vibe Engine Log:

Environment:

type: interior_megastructure

material: { type: 'polished_concrete', roughness: 0.1, reflectivity: 0.8 }

atmosphere: { humidity: 0.05, dust_density: 0.01 } # 狀態:極度乾燥/潔淨

Lighting_Rig:

source_type: 'reflected_caustics'

mechanism: 'concentric_ring_array'

color_temp: 3200K # 色溫:鎢絲燈/金色

intensity: 50000_lumens

movement: { pattern: 'circular_drift', speed: 0.2, turbulence: 0.1 }

shadows: { type: 'hard', resolution: '4k' }

Vibe_Metrics:

pressure_level: 0.95 # 壓迫等級:極高

sacredness_index: 0.8 # 神聖指數

visual_noise: 0.1 # 極簡主義場景序列 02:有毒的懷舊(拉斯維加斯廢墟)

Prompt:

我要外面的世界看起來連空氣都是固態的。把它做成單色的橙色調——深沈、病態的琥珀色。能見度要接近零。我要能感覺到空氣中的輻射。要安靜,但要有沈重感。就像一座巨人的墳場。

Vibe Engine Log:

Environment:

type: exterior_ruins

weather: 'static_sandstorm'

volumetrics:

density: 0.98 # 密度:固態空氣感

scattering_color: '#FF6400' # 散射色:深琥珀色

anisotropy: 0.6 # 前向散射

absorption: 0.4

Audio_Field:

base_layer: 'silence'

dampening: -12dB # 聲音阻尼:悶住的環境音

occasional_events: ['distant_metal_groan', 'wind_hiss']

freq_filter: 'low_pass_200Hz'

Vibe_Metrics:

toxicity_level: 1.0

temporal_state: 'frozen' # 時間狀態:凍結

visibility_index: 0.05場景序列 03:海堤(墜毀點)

Prompt:

生成混亂的壓力場。漆黑的夜晚,雨大到會讓人痛。我要聲音聽起來會造成物理上的痛苦——用次低頻(Sub-bass)震動胸腔。海洋要看起來像黑色的石油。將敵意指數調到最大。

Vibe Engine Log:

Environment:

type: coastal_barrier

time: 'night_storm'

fluid_sim: { viscosity: 0.02, turbulent_energy: 1.0, color: '#050505' }

precipitation: { rate: 'deluge', particle_velocity: 'high_impact' }

Audio_Field:

dynamic_range: 'maximum'

lfe_channel: { freq_range: '15Hz-40Hz', amplitude: 1.0 } # 次聲波頻段

layers: ['metal_shear', 'hydraulic_impact', 'wind_roar']

Vibe_Metrics:

pressure_level: 1.0 # 壓力等級:臨界值

hostility_index: 1.0 # 敵意指數

organic_chaos: 0.9 # 有機混沌- 後人類都市主義(Post-human Urbanism)為重新理解城市的理論視角,在其中,人類不再被視為城市運作的唯一核心。城市被理解為由人類、技術系統、基礎設施、資料流與環境條件共同構成的混成場域,行動與決策分散於多重行動者之間。此一觀點源自後人類研究與新唯物論的思想脈絡,並呼應 Donna Haraway 在《與麻煩共存》(Staying with the Trouble, 2016)中對人類中心主義的批判。後人類都市主義關注在氣候變遷與人工智能條件下,城市中的權力、倫理與感知如何被重新配置,將城市視為跨越人類尺度的動態系統,而非單純的人類生活背景。

- 賽博龐克(Cyberpunk)城市圖像意指結合高度科技發展與嚴重社會失衡的視覺範式。城市通常呈現為高密度、垂直堆疊的空間,霓虹燈、巨型廣告與監控系統構成主要景觀,企業權力凌駕於國家之上,科技進步未帶來解放,反而加劇階級分化。於理論層面,賽博龐克城市圖像常被視為對晚期資本主義與技術理性的批判,描繪人類主體在資料網絡與監控體系中的邊緣化狀態。其美學源頭可追溯至 William Gibson 的《神經漫遊者》(Neuromancer, 1984),並在《銀翼殺手》中獲得經典化呈現,城市不再象徵進步,而成為技術崇高與社會失序交織的未來寓言。

- 城市氛圍地圖(Urban Vibe Map)是用以分析與視覺化城市感知狀態的理論與方法框架,其關注對象並非建築形態或功能分區,而是光線、聲音、空間密度、氣候條件與材料質地所共同構成的感知場。此概念將城市理解為持續作用於身體與認知的氛圍系統,氛圍在其中成為可被定位、比較與操作的結構要素。城市氛圍地圖結合現象學、感知政治與媒體環境研究的觀點,用以說明權力、情感與行為如何透過感官條件被調節。它不僅作為分析工具,也可延伸為設計與運算模型,將抽象的感覺描述轉譯為可被執行的參數,用以理解後人類城市中感知如何成為治理與主體形塑的核心層面。

- 粗獷主義(Brutalism)是二十世紀中葉興起於戰後歐洲的建築思潮,特徵在於結構與材料的直接呈現,常以未經修飾的混凝土、厚重量體與強烈尺度構成空間,拒絕裝飾性語彙。其名稱源自法語 béton brut,強調材料誠實與結構可讀性。於思想層面,粗獷主義與戰後公共建設與社會民主理想相關,試圖以建築回應集體生活與平等訴求。Alison Smithson(1928–1993)與 Peter Smithson(1923–2003)在《新粗獷主義:倫理或美學?》(The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?, 1966)中,將其視為一種倫理立場。隨著語境轉變,粗獷主義的形式亦常被重新挪用,成為權力、控制與制度壓力的象徵,顯示其歷史意義的轉向。

- 「科技東方主義」(Techno-Orientalism)的想像機制最早由 David Morley 與 Kevin Robins 在《科技東方主義》(Techno-Orientalism, 1995)中提出,用以描述西方視覺文化如何將東亞社會投射為高度技術化、去個體化且過度紀律化的未來模板。在 Scott 的《銀翼殺手》原作中,東方元素多停留於表層符號,霓虹燈、漢字與亞洲面孔作為視覺拼貼,服務於異國情調與未來感的快速建構。在 Villeneuve 的《銀翼殺手 2049》中,科技東方主義的運作方式出現明顯轉變。東方元素不再主要作為可被消費的視覺符號,而被內化為城市結構與生活機制的一部分。霓虹燈與漢字仍然存在,卻不再承擔異國奇觀的功能,而融入高密度、模組化與高度紀律化的都市運作邏輯之中。城市的深層組織更接近泛亞大都市的空間模型,居住單元被極度壓縮,生活節奏被技術系統精準調節,個體性在標準化環境中逐步消解。科技東方主義因此從表象層面的文化投射,轉化為結構層面的未來治理想像,東亞不再被觀看為他者,而被吸收為全球技術資本主義可複製的空間範式。

- 崇高(Sublime)在美學與哲學傳統中指向超出人類尺度與掌控能力的經驗,主體在面對巨大力量時同時感受到震撼、敬畏與無力。Burke 在《論崇高與美的起源》中,將崇高與恐懼、黑暗、壓力與尺度失衡連結,強調其對身體與感官的直接衝擊。在當代脈絡中,崇高不再主要來自自然,而轉向由技術、資本與環境系統所構成的超尺度力量。Morton 在《超物體》中指出,氣候變遷、全球資本主義與技術網絡屬於無法被完整感知卻持續影響生活的存在。《銀翼殺手 2049》的城市氛圍地圖正是在此意義上呈現崇高經驗,透過建築尺度、光聲壓力與感官密度,讓主體在日常環境中持續感受到被技術巨物包圍的渺小與無力。