在探討當代生成式藝術(Generative Art)與人工智慧生成內容(Artificial Intelligence Generated Content, AIGC)的崛起時,常見的誤解在於將其理解為突如其來的技術中斷,或對傳統藝術人文精神的異質入侵。然而,當藝術史的視角被拉長,並置於歷史哲學的縱深之中審視時,生成式藝術便不再呈現為偶發事件,而更像西方視覺文化長期自我推演後所抵達的必然節點。

生成式藝術並非無根之木,而是數百年來藝術實踐反覆朝向「可計算的視覺」逼近的結果。從感知的幾何化、圖像的光學化,到創作程序的技術化與主體性的外置化,藝術逐步將自身的生成條件交付給可被複製、可被移植、可被迭代的系統結構,並在此過程中重寫了創作者、媒介與作品之間的關係。

若沿著藝術史的內部邏輯追索此一演進,文藝復興(Renaissance)的透視學革命與巴洛克(Baroque)的視覺修辭,並非僅是風格的更替,更是將觀看轉化為規則的歷史開端。新古典主義(Neoclassicism)所確立的範式化秩序,現代主義(Modernism)對形式自律與媒介純度的追問,觀念藝術(Conceptual Art)對作品物質性的撤回,以及普普藝術(Pop Art)對集體影像庫的挪用與複製,皆可被理解為同一條深層脈絡的不同階段。

理性的網格:文藝復興作為演算法藝術的幾何原點

文藝復興時期標誌著西方藝術從中世紀的神權象徵秩序,轉向以科學理性為核心的經驗主義視野。圖像不再僅僅承擔宗教敘事的譬喻功能,而被逐步改造為可被驗證、可被推導的視覺知識載體。世界不再被理解為神意的符號網絡,而被視為可以被測量、被分割、被重建的空間實體。觀看因此獲得新的地位,它不再只是靈魂通往超越的媒介,而成為可被訓練、可被校準的認知操作。

透視法:視覺經驗的第一次編碼化

Filippo Brunelleschi(1377–1446)與 Leon Battista Alberti(1404–1472)在十五世紀初所進行的透視實驗,並不只是繪畫技法的成熟過程,而更接近於一場關於視覺如何被形式化的技術革命。它所處理的核心問題並非「如何畫得更像」,而是「世界如何能被轉譯為可推導的規則」。透視法所建立的並非再現技巧,而是一個足以運行的視覺生成系統。它把觀看從神秘經驗轉化為結構操作,並將藝術生產重新導向可被重複、可被檢驗的形式條件。

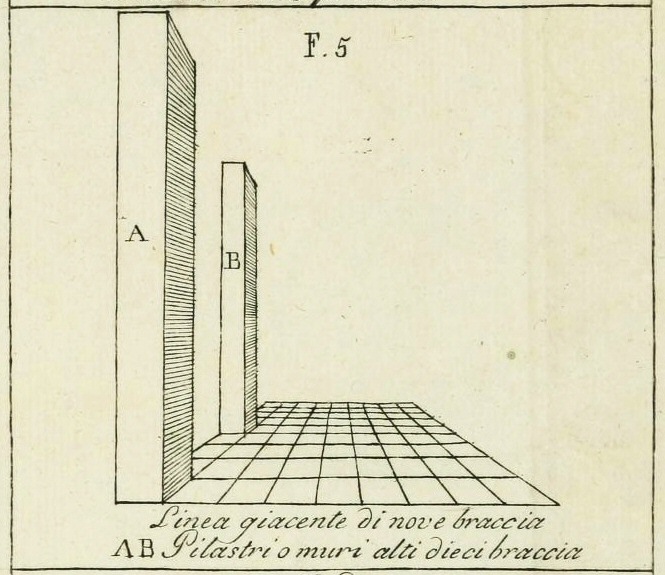

Alberti 在《論繪畫》(De pictura, 1435)中提出的「視窗」(finestra aperta)概念,將畫面界定為幾何平面,並透過網格(Grid)系統將光線、物體與視點的關係納入可計算的座標秩序之中(圖 1)。畫家不再直接面對自然,而是面對一個被量測過的空間投影問題。世界先被拆解為幾何關係,再被重組為圖像。此一方法將連續的視覺現象轉寫為離散化的參照框架,觀者的眼睛被視為固定視點,空間則被理解為可被規則化推導的深度結構。圖像於此不再依賴象徵解讀,而依賴計算程序,透視因此成為可被複製的視覺理性。

若將此系統置入更長的技術史譜系中,它與現代計算機圖形學的光柵化(Rasterization)在認識論層級上呈現出高度同構性。光柵化將連續的三維場景映射到由像素構成的二維平面,透視網格則將可見世界映射到由比例與投影關係構成的幾何平面。兩者皆透過離散化處理,將不可直接掌控的空間連續體,轉化為可操作、可驗證、可反覆運行的座標秩序。差異只在於媒介與精度的層級,背後的思想結構則指向相同的目標,即將視覺經驗改造為一個可被程序化控制的推導系統。

透視法所引發的執著,不只是對逼真幻象的偏愛,而是對視覺世界可被參數化的強烈渴望。透視將再現轉換為一組可調整的輸入條件。視點不再只是觀看的位置,而是整個系統的計算原點。滅點不再只是構圖的中心,而是空間收斂的演算目標。當這些參數被確立後,物體不再需要被逐一描摹,而會在同一套投影法則之下被自動推導出其比例縮放、位置偏移與透視變形。圖像因此不再是手工複製,而是規則運行的結果,藝術家也不再只是依賴直覺的工匠,而成為能夠操作形式法則的視覺工程者。

於此脈絡,透視法已經具備了類似「模擬算法」的性質。它提供一組穩定的映射規則,讓三維世界在固定條件下被轉譯為二維投影。世界被視為可被建模的對象,藝術創作則被重新理解為對模型條件的配置與調整。此一歷史操作與當代生成式 AI 的條件生成(Conditional Generation)之間形成了可被追溯的深層關係。條件生成的核心並非模仿某張既有圖像,而是在設定條件後推導結果。輸入控制產出,參數決定形態,創作被改寫為對生成規則的管理與干預。從透視到演算法生成,關鍵並不在於工具表面上的斷裂,而在於藝術長期將視覺世界形式化的企圖,在不同技術階段中持續延伸並逐步加速。

da Vinci 與 Dürer:作為數據科學家的藝術家

Leonardo da Vinci(達文西, 1452–1519)進一步將文藝復興所建立的科學理性推向更細密的觀察層級。他對人體解剖、水流漩渦、雲氣運動、植物生長與地質紋理所留下的大量手稿,呈現出近乎偏執的記錄衝動(圖 2)。世界在他的筆下不再只是可被描摹的外觀,而是可被拆解的機制。每一次切開肌理的線條、每一次描寫渦旋的筆觸,都指向同一個目標:透過累積觀測資料,尋找形態背後的生成語法。此處的「藝術」不再以表現情感為主,而更像是一種以視覺為介面的研究工作,試圖從自然現象中提取穩定的模式,並以圖像化的方式保存其可重複性。

在 da Vinci 的視角中,創作不是任意的再現,而對自然法則的追蹤與再演算。自然並非神祕的靈感來源,而是由可理解的規律所驅動的生成系統。藝術家所要做的,並非憑直覺捕捉瞬間的外貌,而是透過反覆觀察與比對,逼近自然內部的運行邏輯。當他試圖理解水流如何在障礙物後方形成渦旋,或骨骼與肌肉如何協同支撐姿態,實際上是在建立可跨場景遷移的形式知識。此種知識一旦被萃取,便能被應用於繪畫、雕塑與工程設計中,形成由規則支撐的形態生成。這與生成式 AI 透過大量資料學習分佈結構,再以統計方式推導新樣本的運作邏輯,在精神結構上呈現出高度親緣性。兩者皆依賴資料密度與模式歸納,將創作轉化為對生成條件的掌握。

相較於 da Vinci 以手稿建立自然的規則模型,Albrecht Dürer(1471–1528)則更明確地將視覺再現技術化,並以可操作的裝置語彙呈現出「機械輔助生成」的雛形。在其版畫《畫家測繪臥像》(The Draftsman Drawing a Reclining Nude, 1525)(圖 3)中,藝術家透過帶有網格的木框觀察模特,並將所見逐格映射到畫紙上。網格在此不只是輔助構圖的工具,而是將觀看行為拆解為可管理的序列單位。人體不再作為整體被直覺把握,而被切分為可逐一轉寫的局部座標。圖像生成因此不再依賴即興手感,而依賴可重複執行的映射流程。

像素邏輯的早期原型,可在網格裝置的物理結構中辨識。連續的視覺訊號在此被轉化為離散的格點資訊,比例、距離與形態誤差得以透過格點作為最小單位被精確控制。觀看不再是整體性的沉浸,而成為被拆分的測量操作。藝術家與對象之間的關係不再以「凝視」為核心,而被重新配置為「取樣」與「映射」的關係。圖像的可重複性不再依賴風格穩定,而依賴程序穩定。此處浮現的並非單純的技法革新,而是創作程序被外置於裝置與規則的趨勢,並預示視覺文化如何逐步走向可計算化的方向。

從更宏觀的層級觀看,文藝復興透視法與當代生成式 AI 模型之間存在深刻的結構對應關係。透視系統依賴歐幾里得幾何的投影法則,將三維空間降維到二維平面之上,並將深度、比例與位置關係轉化為可推導的幾何秩序。生成式模型則依賴機率統計、高維向量表徵與向量空間映射,透過潛在空間(Latent Space)進行特徵抽取與生成推導。文藝復興大師以物理網格、視線與畫面比例建立映射關係,生成式 AI 則以像素矩陣(Pixel Matrix)、卷積核(Convolution Kernel)與特徵張量(Feature Tensors)進行資料處理 1,兩者皆以形式化方式處理世界,只是前者以幾何作為基礎語法,後者以分佈作為基礎語法。

透視法將觀看者的位置固定為視覺系統的計算原點,生成模型則將條件輸入轉化為生成引導的控制向量,兩者在技術史中的位置雖然不同,卻共同展現出相同認識論姿態:世界可以被規則化,圖像可以被程序化,視覺可以被轉寫為可反覆操作的推導結果。兩者的目標仍存在差異,透視法追求光學一致性,以重建客觀物理空間的穩定結構為核心,生成式模型追求分佈一致性,以重建資料庫內部的統計規律為核心,前者所再現的是物理真實的可見性秩序,後者所再現的是訓練資料所構成的集合性世界觀,此種差異並不削弱兩者的歷史連續性,反而更清晰地揭示出藝術如何從物理空間的再現,逐步過渡到資料世界的再現。

文藝復興確立「人」作為理性觀察者與測量者的位置,藝術家的權威建立在視點的掌控與規則的操作能力之上。生成式 AI 則引入演算法作為統計代理者,將部分形式決策交付給模型內部的權重結構。觀看與生成的權力由個人天賦轉向系統運算,作者性不再單純集中於創作者,而轉化為資料集、模型架構與訓練歷史共同構成的複合主體。

文藝復興所建立的核心信念,是世界可以被測量、被推導、被計算,並且可以被視覺化為穩定的形式秩序。藝術在此不再是神祕靈感的瞬間爆發,而是可被學習、可被操作、可被複製的知識技術。當視覺經驗被納入規則系統,創作便不再僅是個體內心的表達,而是關於如何配置條件、如何控制變量、如何在可計算結構中產生形態的技術實踐。生成式藝術在當代的崛起,正建立在此一歷史基礎之上。它所延續的並不是某種突發的技術奇觀,而是西方藝術長久以來對規則、模型與可重複生成性的持續渴望。

幻覺與情感計算:巴洛克時期的光學介面與沉浸式模擬

如果說文藝復興關注理性的空間構建,那麼十七世紀的巴洛克藝術更集中於時間流動與情緒動員。視覺不再以秩序為核心,而以震撼與臨場性為目標。光影的強烈對比、斜向構圖與瞬間姿態,將觀看者推入被拉扯的感知狀態,圖像不再追求冷靜的可理解性,而追求不可回避的情感壓迫。

在反宗教改革(Counter-Reformation)的政治與神學背景下 2,天主教會需要能直接作用於身體與情緒的藝術形式。信仰危機無法只靠教義論證修補,宗教權威必須在感官層面被重新建立。敬畏、恐懼、激動與淚水成為信仰的可見證據,觀看被轉化為被設計的經驗過程。

特倫托大公會議(Council of Trent, 1545–1563)之後,教會針對宗教圖像所提出的規範,重塑了藝術的操作方向。圖像必須清晰可辨,敘事必須直接有效,情感必須具備穿透力,觀看者必須在瞬間被帶入宗教場景的核心。此一政策調整不只是美學準則的修訂,而是對藝術功能的重新配置。藝術從象徵性敘事轉化為心理介入,從聖經故事的再述轉化為情緒機制的啟動。畫面被要求立即奏效,要求觀看者在感知層面完成皈依。此處的宗教藝術不再只是圖像再現,而是對注意力、情緒與身體反應的治理技術。

因此,巴洛克藝術可被理解為以時間性為核心的感官編排。它不再依靠靜態的空間秩序,而依靠瞬間的戲劇節點。光線被用來切割空間,陰影被用來加深未知,動勢被用來推進敘事,面部表情與手勢被用來放大情感強度。觀看被迫在畫面之中移動,視線被引導,情緒被累積,信仰被催化。此一視覺機制將藝術推向更徹底的介入性,它不只是表達宗教,而是生產宗教經驗本身。

反宗教改革與情感操縱的算法化

巴洛克藝術家如 Gian Lorenzo Bernini(1598–1680)、Peter Paul Rubens(1577–1640)與 Michelangelo Merisi da Caravaggio(1571–1610),將宗教圖像從敘事層次推向感知層次,並在觀看機制上建立近乎可被運算的情緒結構(圖 4)。誇張的動勢、身體的扭轉與爆發式的姿態,配合戲劇性的明暗對照(Chiaroscuro),構成一種精準的注意力引導。構圖不再服從畫框的穩定秩序,而以斜向穿刺、前景逼近與超出邊界的空間張力,迫使觀看者進入被牽引的情感軌道。圖像的目的不再是再現事件,而是製造身體的反應,令人產生被包圍、被召喚、被吸入的臨場感。若以媒介史角度觀看,巴洛克所操作的並非單純的視覺華麗,而更接近沉浸式場域的原型,將信仰轉化為可被經驗的虛擬現實前史(Proto-VR)。

沉浸感並不源自單一媒介,而是多重感官通道被同步調度後所形成的整體效應。羅馬的《耶穌會教堂》(Chiesa del Gesù, 1580)(圖 5)作為反宗教改革的展示空間,經常將壁畫、雕塑、建築語彙、天窗光線與儀式性的聲響共構為整體景觀,信徒進入教堂的瞬間便被置入「天國降臨」的劇場狀態 3。圖像不再被視為獨立作品,而被視為空間機制的組件,視覺與建築共同控制情緒的節奏。此處所追求的並非裝飾性的融合,而是跨媒介的感知整合,讓信仰被包裝為可被感覺的現場。

十九世紀 Richard Wagner(1813–1883)所提出的「總體藝術」(Gesamtkunstwerk)4概念,後來才以理論形式命名此種追求。它所指涉的不是藝術類型的並置,而是感官經驗的統合治理。此一歷史線索亦可被延伸至當代多模態生成式 AI(Multimodal GenAI)的跨媒介生成邏輯,文本、圖像、音頻與視頻在同一生成架構中被互相轉換,輸出不再受媒介界線限制,而以整體感知的連續性為主要目標。

巴洛克的另一個核心特徵,是對時間性的極端敏感。它不以永恆的平衡為理想,而以瞬間的臨界點為情感高峰。Bernini 的《大衛》(David, 1623–1624)(圖 6)捕捉的不是英雄完成動作後的勝利姿態,而是投石前一刻的收束張力,肌肉、扭腰、凝視與呼吸被固定在即將爆發的節點上。靜止的雕塑在此不再只是凝固的形體,而成為時間被壓縮後的容器,觀看者在面對雕像時,不是觀看完成的姿態,而是在感知即將發生的事件。此種以靜制動的策略,將媒介推向對時間幻覺的生產能力。

生成式影片系統在今日承接了巴洛克對時間幻覺的追索,並以技術手段將其推向可運算的層級。當生成模型不再停留於單幀影像,而開始推導連續影格之間的動態關係,時間重新被納入可計算的視覺結構之中。以 Sora 為例,影像生成被推進到可延展的運動場域,鏡頭移動、物體的因果連續、光線變化與動作節奏皆轉化為可被統計推導的生成條件。巴洛克曾以雕塑與繪畫在靜態媒介中逼近時間,如今生成系統則在資料層級直接合成時間。兩者共享的並非媒介技法,而是相同的歷史方向,觀看不再停留於圖像表面,而被帶入事件的幻覺之中,感知亦不再是再現的接受,而被改寫為可被引導的經驗流程。

霍克尼與法爾科假說:光學輔助的生成

David Hockney(1937–2023)與物理學家 Charles M. Falco 所提出的「霍克尼與法爾科假說」(Hockney–Falco thesis),為巴洛克藝術與技術之間的關係打開帶有顛覆性的入口。此一觀點質疑西方寫實主義在文藝復興晚期至巴洛克時期的「突然飛躍」是否真能完全歸因於技法的純粹進步。當自然主義的光線、材質、反射與細節精度在短時間內被推升到近乎超越肉眼極限的程度,圖像的來源便不再只是手與眼的鍛鍊結果,而可能涉及更隱蔽的技術中介。假說主張,凹面鏡、透鏡與暗箱(Camera Obscura)5等光學裝置,已在早期現代繪畫實踐中扮演結構性的角色。圖像的真實性不再只是再現能力的證明,同時也是儀器輔助下的投影產物。

Caravaggio、Jan van Eyck(c. 1390–1441)與 Johannes Vermeer(1632–1675)所呈現的逼真效果,便不再被視為天才的孤立奇蹟,而被重新定位為技術條件成熟後的視覺結果(圖 7)。寫實並非單向度的技巧累積,而是觀看與生成機制的改寫。光學儀器介入後,世界不必完全依賴手工轉譯,它可以先被投影為可描摹的影像,再由藝術家在投影結果上進行選擇、修整與強化。此時藝術家的核心能力不只是描繪,而在於如何建構影像來源,如何操控光線與構圖條件,如何在投影與筆觸之間調整可信度與戲劇性。

由此可推導出極具當代性的結論。Caravaggio 等藝術家可被視為早期的「人機協作」創作者,創作流程不再是純粹的內在想像轉化為圖像,而是由場景配置與光學投影共同生成基底,接著由手工介入完成修辭強化。此種工作模式與今日 AI 圖像創作的結構高度相似,差異主要在於生成媒介由透鏡轉為模型,由光學投影轉為統計推導。

場景佈置成為影像生成的前置條件。Caravaggio 的工作並非直接在畫布上構造故事,而是先透過模特、光源、姿態與道具的安排,建立可被攝取的視覺情境。光從何處切入,陰影如何吞沒背景,肌理如何被凸顯,臉部如何被推至視覺焦點,皆屬於前端的控制操作。此過程對應到當代提示詞工程(Prompt Engineering)與控制條件設計,藝術家的工作重心因而轉向生成條件的配置,而非僅以結果描摹作為核心。

光學裝置完成影像的生成環節。透鏡與暗箱將三維場景映射為二維投影,現實在介面層級被轉寫為可處理的影像輸出。投影在此不只是輔助,而是生成本身。當代生成式模型的推理過程同樣將條件輸入轉化為圖像結果,只是光學映射由幾何與光路構成,模型映射由高維向量與機率分佈構成。兩者皆將「看見」轉化為可被啟動的輸出機制。

描摹與修飾構成後端處理階段。藝術家在投影基礎上重繪輪廓,調整色層,強化高光與暗部,修補局部缺陷,並讓整體視覺效果符合敘事與情緒需求。此一程序對應到當代生成影像後的「局部修補生成」(in-painting)6與後製,生成結果不被視為終點,而是可被再加工的素材。創作不再是一筆到底的直接表達,而是多階段的迭代修整。

當巴洛克創作被置入此一「技術中介」的框架中,圖像的本質便更清晰地顯現為操縱性產物。藝術不再是世界真理的透明鏡面,而是由裝置、條件與策略共同建構的效果。視覺的可信度不再單純來自再現倫理,而來自生成流程本身的可信管理。此點亦可延伸至當代生成式 AI 的倫理問題。「深偽」(Deepfake)所引發的真實危機 7,看似出自新技術,實則回到早期現代便已出現的核心矛盾:當影像的生成依賴技術中介,真實便不再是客觀對應,而成為可被設計的感染力。

巴洛克時期圍繞宗教聖像的真實性、權威性與感染力所展開的辯論,已預演了今日圖像政治的結構衝突。教會透過視覺藝術進行宣傳(Propaganda),不只是訊息傳遞,而是情緒導向與注意力治理。當代演算法以影像影響輿論,同樣不依賴理性論證,而依賴情緒強度與可分享性。差別在於權力載體從教會儀式轉移到平台分發,操控機制從教堂的光影劇場轉移到推薦系統的流量邏輯。巴洛克所揭示的並非過去的藝術史逸事,而是影像作為技術產物的政治命運,在今日再次被放大並回到視野中心。

理想的資料集:新古典主義與標準化美學的建立

十八世紀中葉興起的新古典主義,可被視為對巴洛克與洛可可(Rococo)所累積的感官過剩與裝飾擴張的理性回收。若說巴洛克以劇場性光影與情緒強度壓迫觀看,洛可可以繁複曲線、輕盈粉飾與非對稱趣味延續此一感性傾向,那麼新古典主義所追求的,便是將視覺重新導回可被約束的秩序語法。它並不滿足於取悅感官,而更在意形式如何成為倫理與知識的表述方式。圖像在此不再被期待製造迷醉,而被要求呈現清晰的結構,並以克制的手段重建公共理性。

啟蒙運動(Enlightenment)將判斷的基準轉向理性。圖像逐步被納入教化與規訓的框架,藝術的價值不再主要來自感染力,而來自可被辨識的規則、可被驗證的比例與可被普遍化的道德姿態。此一時期對古希臘羅馬的回返並非單純的復古品味,而是對形式秩序的再授權。對稱、比例、幾何清晰度與輪廓的節制被重新確立為可被理性掌控的美學原則,並被視為抵抗感官逸散與風格失序的必要條件。

因此,新古典主義的「古典」並不只是歷史符號,而是秩序政治。它以古代作為尺度,清理巴洛克的過度動勢與洛可可的裝飾漂浮,並將藝術重新導向單純、嚴整與可教化的形式語言。視覺表現不再追求無限延展的華麗,而偏向可被壓縮為清晰結構的構成。人物姿態趨於穩定,空間關係回歸正交與中心秩序,敘事節奏被收束為可被閱讀的倫理戲劇。藝術在此被重新定位為公共理性的媒介,畫面所承載的不是瞬間感官刺激,而是秩序、紀律與古典典範所構成的可遵循範式。

Winckelmann 與資料集的清洗

Johann Joachim Winckelmann(1717–1768)作為新古典主義的理論奠基者,提出「高貴的單純,靜穆的偉大」作為審美準則,並以此重塑十八世紀藝術判準的核心方向。他所確立的關鍵概念並非單純的風格喜好,而是「理想美」(Ideal Beauty)的生成邏輯。藝術不應停留於對個別自然的摹寫,因為自然充滿偶然性與缺陷,形體會偏斜,肌理會衰敗,比例會失衡。藝術家真正的任務,在於從自然的雜訊中抽離出可被普遍化的典範形式,並在古代雕塑與古典作品的傳統中辨識此一形式的純度。典範作品因此被視為已完成提煉的「理想自然」,藝術的創作不再是對世界的直接映射,而是對理想形式的再次調取與重組。

生成式 AI 的語境提供了理解新古典主義的新入口,理想美不再只是十八世紀的審美口號,而顯露為一種可被運算化的形式治理邏輯。新古典主義所追求的完美,並不將個體差異視為資源,而將偏差視為需要被消除的障礙。皮膚斑點、皺褶、傷痕、面部不對稱,乃至於姿態與比例的微小歧異,都被理解為必須被壓抑的偶然性,形式純化因此成為審美的核心操作。此一取向與擴散模型(Diffusion Models)的去噪機制形成結構性的對照。擴散模型在生成過程中透過去噪(Denoising)逐步移除隨機擾動,讓影像從噪聲場中收束為符合統計規律的清晰形態。新古典主義的理想美同樣不承認偶然瑕疵的合法性,而透過形式的消噪與提純,將形體導向可被認定為「正確」的典範結構。

學院派的教育體系亦在此脈絡中顯示出更深層的制度意涵。臨摹石膏像並非純粹的技巧訓練,而是透過反覆複製被認證的古典形體,建立可被傳遞的標準化視覺庫。學生所學習的不是自然本身,而是自然被古典化後的範式,包含解剖結構、比例秩序、姿態節制與輪廓純度。此種訓練將可接受的形式壓縮為少數被授權的類型,並在教育機制中不斷強化其正當性。

若以資料結構的角度理解,此處等同於建立標準化的「視覺資料庫」,並在反覆訓練中形成穩定的分佈中心。凡是偏離此中心的表現,皆被視為必須修正的偏誤,被視為需要排除的離群值(Outliers)。生成式 AI 的資料集標準化與模型訓練,同樣依賴此種中心化的形式秩序。資料被清理,異常被剔除,變異被壓低,輸出因此趨向可預期的平均化美學。Winckelmann 所建立的理想美,不只是十八世紀的古典復興宣言,而是美學如何透過規範化與提純邏輯,將視覺創作推向可被統計化的歷史前提。

學院派作為判別器

新古典主義的藝術生產機制可被理解為早期的制度化生成系統。它並非依賴個體靈感的自由流動,而建立在反覆輸出、持續校正與層層篩選的迭代結構之上。作品不是一次完成的自我表達,而是在訓練、淘汰、修正與再投放的循環中逐步收斂,形式語言在此被迫靠向可被承認的典範中心,美學因此呈現出可被製造、可被複製、可被驗證的規範性。

學生在學院體系中不斷產出作品,透過臨摹、修正與再製逐步逼近「理想美」。此一生產關係的核心不在創作自由,而在反覆校正。輪廓的清晰度、比例的正確性、姿態的穩定性、敘事的可讀性與情感的節制程度,都被視為可被檢驗的形式指標。學院評審與沙龍制度則提供強制性的過濾機制,入選與否不以個人品味為依據,而以作品是否符合古典秩序所要求的可辨識規格為依據。無法通過制度檢驗的作品只能返回訓練流程,接受再度修正,並等待下一次評判。創作因此不再是一場浪漫的靈感噴發,而是由制度驅動的形式優化過程。

在 Jacques-Louis David(1748–1825)的創作中,此類制度化篩選邏輯獲得高度典型的凝結。《荷拉斯兄弟之誓》(Oath of the Horatii, 1784)(圖 8)呈現出極端精準的構圖控制,人物輪廓被刻意拉直,姿態被雕塑化固定,光線被壓縮為清晰的層次分區,敘事被簡化為可被瞬間辨識的倫理抉擇。情感並未消失,而被收束在克制與堅定的表面之下。畫面不再追求情緒感染的爆裂,而追求可被公共理性承認的規範性姿態。此作並非單純的個人風格展演,而是學院標準在作品層級的成功收斂,形式在此不再是自由表達,而是符合規格後的視覺證明。

浪漫主義雖試圖撕裂新古典主義所建立的規範秩序,藝術史仍難以抹除其所留下的深層後果。藝術不再僅被理解為表達衝動,而被理解為可規範化的形式系統。創作不再只被評價為「感動與否」,更被評價為「是否符合可教、可傳、可驗證的秩序」。學院教育將此秩序制度化,並透過長期訓練讓形式語言趨於收斂。當代計算美學所延續的,正是此一思維傳統,美不只是感受,也是分佈與標準的產物,是可被優化的可視結構。

啟蒙運動對知識分類的系統衝動,同樣構成生成式時代的思想前史。百科全書派將世界理解為可被整理、可被命名、可被編目與可被檢索的知識總體,分類學(Taxonomy)不只是學術方法,而是將現實結構化的政治與認識論姿態。當事物被分門別類,知識便不再依賴記憶與傳統,而依賴條目化的索引關係。

資料標註(Data Labeling)的理論前提於此確立。資料若不先被命名與分類,機器學習便無法形成可被訓練的結構化對象。大規模資料集如 ImageNet 或 LAION,依賴的並非單純的數量,而是可被索引的結構,物件與概念被標記後才進入可學習的分佈空間。啟蒙時代的知識秩序在此轉化為當代模型的訓練基礎,分類的衝動也在演算法時代變成生成能力的前提條件。

機械的介入:攝影術、Baudelaire 的詛咒與抽象的必然

1839 年攝影術的發明,構成藝術史上最具破壞性與重組性的技術事件,同時也是生成式藝術最直接的歷史前身。圖像不再必須經由手工勞動逐步完成,寫實再現第一次被機器接管。攝影機作為裝置,奪走了人類手眼在逼真描繪上的壟斷地位,並將再現的權威從人體藝術的技藝系統移轉到物理世界的自動記錄機制之中。繪畫長期建立的再現特權在此被動搖,藝術的價值判準也被迫重新校準。

感光底片上的圖像生成不依賴筆觸推進,而依賴光線、時間與化學反應的連鎖關係。曝光所留下的痕跡不是描摹的結果,而是物的自我印記。此處的關鍵不在於照片比繪畫更真實,而在於它改寫了「生成」的意義。圖像開始以自動化方式出現,創作者不再以手工介入每一處細節,而是透過選擇鏡頭、設定框景、決定曝光條件來調度生成條件。影像的生產邏輯因此從逐筆構造轉向條件設定,從技法累積轉向程序啟動。觀看世界的方式也隨之改變,真實不再主要被理解為技術再現的成就,而成為可被裝置捕獲的光學事件。

攝影術所引發的衝擊不只淘汰了某些寫實技法,更重新分配了藝術媒介之間的角色。當機器能夠完成逼真再現,繪畫便失去原本最具正當性的任務,並被迫尋找新的存在理由。從印象派對光與瞬間的追索,到現代主義對形式自律的推進,皆可被理解為攝影技術所施加的外部壓力在藝術內部引發的連鎖反應。藝術不再能以再現作為自明的目的,而必須在技術可自動生成圖像的條件下,重新界定創作的主體位置與作品的本體性。

攝影:光學無意識與自動生成的危機

Charles Baudelaire(1821–1867)在 1859 年的沙龍評論中,以近乎憤怒的語氣斥責攝影為「藝術的死敵」,並將其視為欠缺靈魂的機械複製 8。他所憂慮的並不只是媒介競爭,而是審美權力的整體位移。當影像可以被自動生成,品味便可能被交付給最廉價的逼真效果,大眾趣味在技術便利中被迅速馴化,藝術所依賴的精神高度與形式判準因而面臨崩塌風險。此一批判在今日重現於生成式 AI 的爭議之中。對 AI 藝術「缺乏靈魂」、「拼貼縫合」、「只是數據運算」的指控,與 Baudelaire 的焦慮幾乎同構,皆指向同一個核心問題:技術介入後,創作是否仍能維持主體性與倫理重量。

Baudelaire 所恐懼的,是技術對人類創作者位置的替代。攝影裝置不需要畫家的手眼訓練,也能擷取可被信任的真實痕跡。影像生成不再取決於技藝的稀缺,而取決於機器的可複製性。創作者因此不再是再現的唯一來源,而成為生成條件的操作者。生成式 AI 將此一轉向推得更遠,圖像不只可被機器記錄,更可在統計推導中被大量合成。作品的生成不再仰賴個體經驗的深度,而轉向資料分佈的可計算性。當創作被重新理解為模型輸出的結果,主體性的邊界便開始鬆動,這正是當代焦慮的真正源頭。

攝影並未終結藝術,反而在抵抗與爭論中逐步發展出獨立的語言。視角選擇、取景裁切、曝光控制、暗房操作與印相工藝,構成攝影的形式技術,也重新定義創作的主體位置。藝術不再由「手工痕跡」保證其價值,而由對生成條件的控制能力與對媒介特性的批判理解所支撐。生成式 AI 的合法化過程正朝此方向展開,創作者的工作不再只是輸入指令,而是建立風格框架、調度資料語境、選擇生成策略、管理錯誤與偏差,並在可被複製的輸出洪流中重建可辨識的判準。

在 Walter Benjamin(1892–1940)的論述中,攝影揭示了「光學無意識」(Optical Unconscious)的存在。機器能捕捉到人眼無法穩定感知的細部與瞬間,觀看因此被迫承認自身的生理限制。以 Eadweard Muybridge(1830–1904)的奔馬連拍為例(圖 9),動作被拆解為連續片段,身體在高速攝影中暴露出非直覺性的運動真相,真實不再是肉眼可見的表面,而是技術得以揭露的微觀結構。同樣的命題可被推進至生成式 AI。模型透過海量資料的聚合與分析,揭露的不是物理世界的微觀,而是文化世界的分佈結構。當視覺、語言與風格被統計化處理,集體審美的偏好、權力的傾向、敘事的模板與符號的慣性,便以潛在規律的形式浮現。若說攝影將無意識推向光學領域,那麼生成式 AI 則將無意識推向統計領域,文化不再只是被表達的內容,也成為被計算的結構。

繪畫的解放與抽象的算法化

攝影接管寫實任務後,繪畫不再能以再現精度作為自身正當性來源。當機器更有效率地捕捉外表,藝術的焦點被迫移向另一個方向,創作者開始追問形式本身的條件,並將真實理解為感知結構與媒介語言的生成結果。現代主義並非突然的風格革命,而是技術壓力之下的美學轉向。繪畫必須脫離與攝影競逐的戰場,轉而在自身媒介內部重新建立價值,於是「內在」與「形式」逐步取代「再現」成為核心命題。

印象派(Impressionism)在此脈絡中扮演關鍵過渡。Claude Monet(1840–1926)等藝術家將觀看理解為光線與色彩的瞬時事件,而非穩固物體的輪廓再現(圖 10)。畫面不再以線條封閉形體,而以細碎筆觸拆解可見世界,色彩被分散為微粒般的振動單位。圖像在此不再是物的肖像,而是感知在時間中的顫動紀錄。此一操作將世界轉化為可被離散化的視覺元素,並在形式上預示數位圖像處理的基本邏輯:連續的視覺經驗可以被拆分為可運算的色點,影像的整體效果來自微小單元的聚合與分佈,而非單一輪廓的確定性。

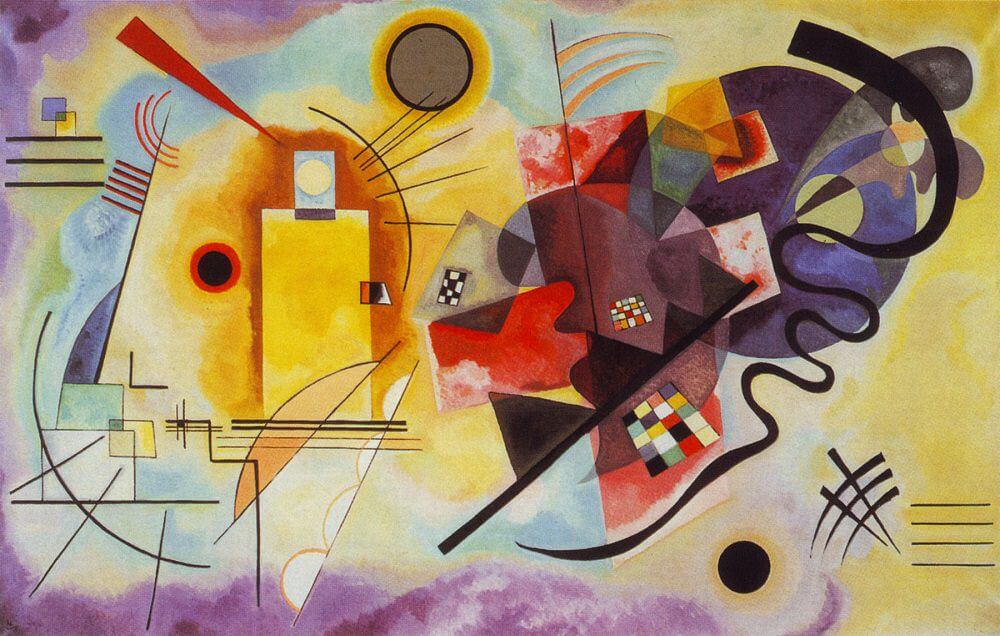

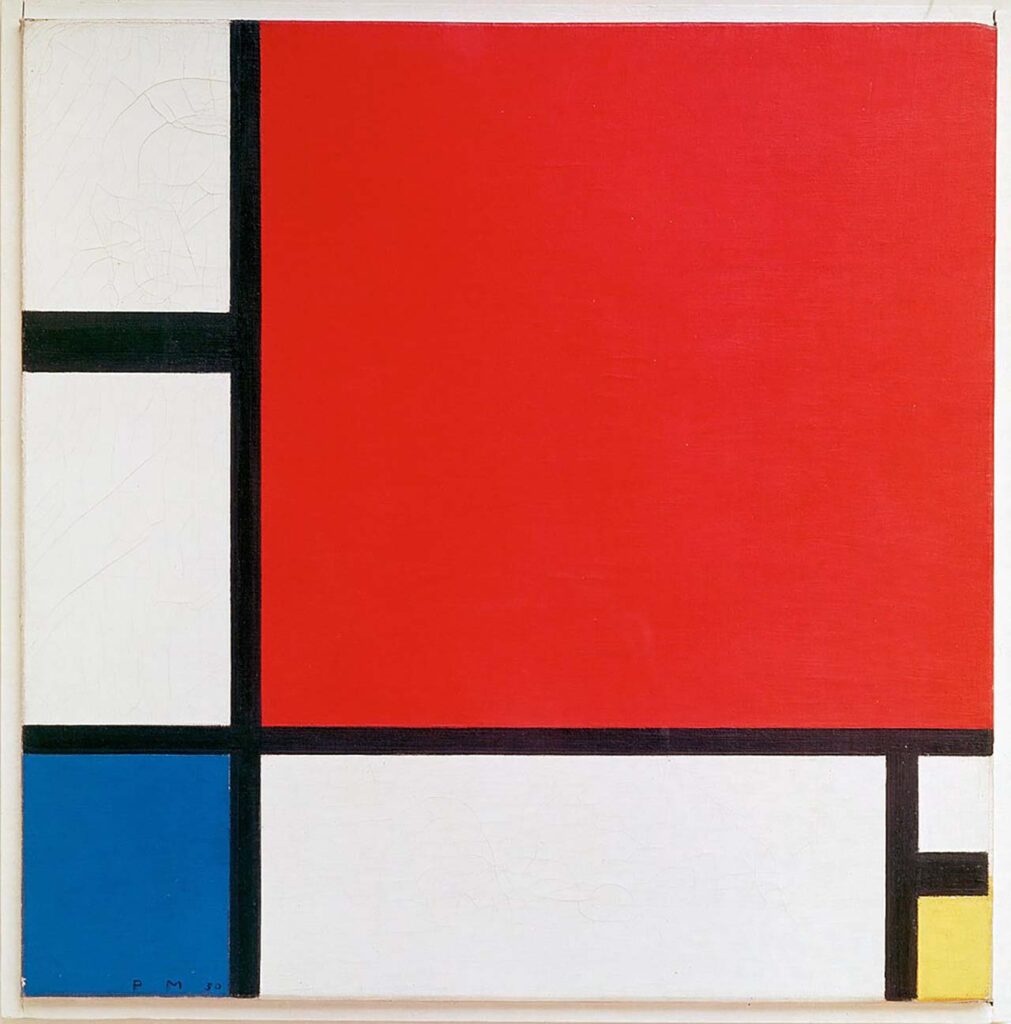

抽象藝術(Abstract Art)則將此轉向推至徹底。Wassily Kandinsky(1866–1944)拒絕將藝術綁定於外部再現,並在《論藝術的精神性》(Über das Geistige in der Kunst, 1912)中將形式理解為「內在必然性」(innere Notwendigkeit)9的顯現(圖 11)。Kazimir Malevich(1879–1935)以「至上主義」(Suprematizm)將再現壓縮到幾何純度的極限,藉由極簡形體宣告視覺秩序可以脫離物象而自足(圖 12)。Piet Mondrian(1872–1944)在網格與三原色之中追求可被普遍化的結構語法,企圖把世界的複雜性還原為最基本的幾何關係與比例規則(圖 13)。抽象在此不只是風格上的省略,而是一次對視覺語言本體的拆解與重寫,藝術不再描繪世界,而是在建構世界可以被感知的形式條件。

從計算的角度看,抽象藝術所追索的是視覺的底層語法。當形態可以被拆分為點、線、面與色彩的關係運算,藝術便轉化為可被形式化的結構問題。作品不再依賴具體物象作為意義來源,而依賴構成規則如何被設定與推導。此一轉向讓「生成」在理論上變得可想像,因為圖像不再是現實的再製品,而是規則運行後的結果。現代主義對形式純化的執念,因而為後來的計算機藝術提供了範式基礎。當創作被理解為語法的配置與結構的演算,計算便不再只是工具,而成為藝術在歷史內部早已預告的生產條件。

觀念的機器:去物質化與算法思維的覺醒

1960 年代的觀念藝術構成生成式藝術在哲學層面的直接源頭。其關鍵轉折不在於材料更新,而在於重新界定作品的存在位置。藝術不再被視為必須由手工完成的物件,而被理解為觀念的陳述、規則的設定與系統的部署。形式不再是終點,而是觀念被運行後的可見結果。當作品可以由一句話、一份指令、一段流程所構成,創作便不再等同於製作,而是對生成條件的設計。

觀念藝術最核心的貢獻,在於將藝術的「觀念」(Idea)與「執行」(Execution)徹底分離。創作者的角色由製作者轉向規劃者,由手工勞動轉向概念結構的配置。作品的價值不再依賴技術熟練度,而依賴規則是否能夠成立,語句是否具備自我運作的邏輯,系統是否能夠在被啟動後產生結果。當執行被交付給他人、交付給機構、交付給程序,作者性便從手的痕跡移轉到觀念的架構,藝術也因此進入可被外包、可被複製、可被重演的狀態。

生成式藝術所依賴的歷史前提,在觀念藝術的結構中已被清晰奠定。生成系統並不需要藝術家親手完成每一個細節,它依賴生成規則被精確定義,參數被設定,流程被部署,然後由機器運算輸出。觀念藝術早已預示此種結構,作品不再是完成態的物件,而是可被反覆觸發的事件。當藝術被理解為指令,生成式 AI 便不再是外部入侵,而是觀念藝術邏輯在技術條件成熟後的延伸。創作不再以完成為目的,而以可運行性為目的,藝術史也在此進入由規則主導的生成階段。

觀念藝術:想法即機器

Sol LeWitt(1928–2007)在《觀念藝術段落》(Paragraphs on Conceptual Art, 1967)中寫下極具預言性的宣言:「在觀念藝術中,想法或概念是作品最重要的方面……想法變成了製造藝術的機器。」(“The idea becomes a machine that makes the art”)這句話不只是對當時藝術風氣的挑釁,更像對後來生成文化的提前命名。藝術的核心不再被安置在物件的完成度,而被安置在可被啟動的生成結構之中。當想法被視為機器,創作便不再需要以手工勞作證明其價值,藝術性轉而取決於規則是否成立,流程是否能夠運行,結果是否能夠被推導並反覆出現。

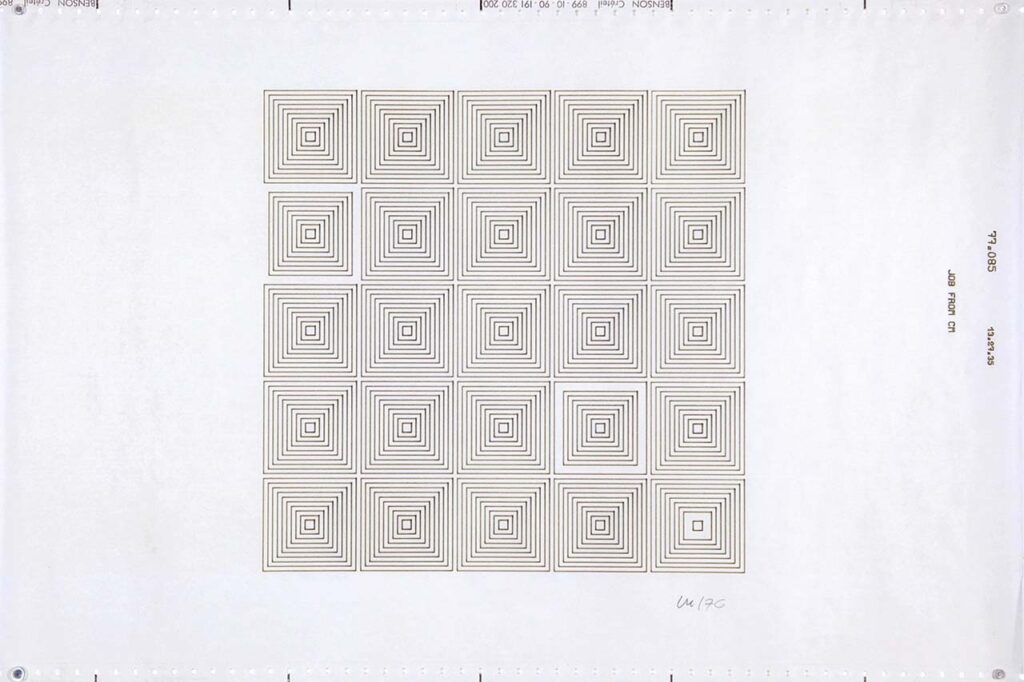

LeWitt 隨後以大量「牆繪指令」(Wall Drawings instructions)將此宣言落實為可被操作的制度形式 10。他不再親手繪畫,而提供近似演算法的文字指令,由助手或展覽方依規則執行(圖 14)。指令在此不只是創作說明,而是作品本身的核心構造。牆面不再是承載作者筆觸的表面,而成為規則運行後的可視界面。當「創作」被拆分為指令撰寫與執行落地兩個階段,作者的位置便從製作者移轉為系統設計者,藝術的本體也由物件轉向程序。

LeWitt 的指令可被視為代碼或偽代碼。語句的功能不在於抒情,而在於可執行性。直線的數量、方向、交錯規則、分佈方式皆被明確規定,生成的差異則被交付給執行過程中的微小偏移與物理條件。人類助手扮演的角色不再是共同作者,而更像處理器,負責將抽象規則轉換為可見輸出。牆壁則如同顯示器,呈現程式運算後的結果,作品的外觀不再來自個人筆觸的情感強度,而來自規則如何在空間中展開。

當代 AI 圖像生成的邏輯,與 LeWitt 的創作流程形成高度同構的對照。AI 藝術家的主要勞動往往不是描繪,而是提示詞配置與條件設定。生成模型接收語言指令後推導影像,輸出成為規則運行的結果,作者性因而被重新分配。LeWitt 的實踐指出,藝術性並不必然寄託於手工的獨特痕跡,而更可能存在於演算法的設計能力之中。當作品可以被指令化,創作便不再等同於完成,而等同於可被啟動的生成條件。觀念藝術不只是拆解藝術物件,更把藝術帶入可運算的範疇,並為今日生成式系統所依賴的創作觀奠定結構性的前提。

Lippard 與藝術的去物質化

藝術評論家 Lucy R. Lippard 提出「藝術對象的去物質化」(The Dematerialization of the Art Object)觀點,指出自 1960 年代以來,藝術逐步鬆動對物理媒材的依賴,並將重心移向資訊、過程與觀念。作品不再必然以穩定物件的形式存在,而更像一段被提出的命題,一個可被執行的程序,一次在特定情境中被啟動的關係結構。當藝術的價值由材料稀缺轉向思想密度,由技術熟練轉向概念構成,物質便失去作為核心證據的地位。藝術開始退入不可觸摸的層次,在語言、指令、文件與行動之間游移,並以此瓦解傳統物件崇拜所維繫的權威結構。

去物質化並非藝術從此拒絕物質,而是藝術不再需要依靠物質來證明自身存在。作品可以是一份提案、一組規則、一段文字描述,甚至是一個只在被宣告時才成立的概念事件。觀看也不再是對物件的凝視,而是對訊息結構與操作邏輯的閱讀。收藏與展示則轉化為對文件、流程與再現條件的管理。藝術機構因此面臨新的問題:如何保存不再穩定的作品,如何界定一次執行與另一場執行之間的同一性,如何在缺乏物理原作的條件下維持權威判準。去物質化在此暴露的不只是媒介變化,而是藝術制度本身在價值評估上的根本震動。

生成式 AI 進一步將去物質化推向更激烈的階段。在 AI 藝術中,作品的本體不再是畫布或雕塑,甚至不再是某個固定的數位檔案,而是神經網絡的權重(Weights)、模型架構(Architecture)與提示詞所構成的生成條件。輸出圖像不再是作品的終點,而更像特定條件下的短暫顯影。當提示詞稍作變動,當取樣策略改寫,當模型版本更新,畫面便以新的方式重新出現。作品在此不再以單一結果確保同一性,而以生成機制的可重複性維持自身存在。藝術被重新定義為可被觸發的生產能力,而不是被固定的物質形態。

此處的關鍵在於,AI 藝術的本體從「物件」轉向「分佈」。模型內部的權重並不存放某張圖像,而存放生成圖像的概率結構。藝術家不再主要以手工塑形,而以調度分佈為核心工作,透過提示詞、參數、資料語境與模型選擇,將生成結果引導至特定的美學區域。創作因此更接近對可能性空間的導航,而非對單一作品的完成。作品不再以稀有的原作姿態出現,而以可被不斷召回的變體形式存在。每一次輸出都具備差異,差異並非錯誤,而是系統運作的常態。

生成式 AI 讓作品成為流動的「潛在可能性」。它不是固定物件,而是隨時可被重啟的條件場域。藝術家的署名不再只落在圖像表面,而落在模型選擇與指令結構之中。作者性不再由筆觸保證,而由規則配置與生成策略保證。作品也不再由材料持久性支撐,而由技術生態的可運行性支撐。當模型被關閉、平台改版、權重失效,作品便可能在技術意義上消失,去物質化因此同時帶出新的脆弱性。藝術不再被物質時間保存,而被技術條件暫時維繫。

去物質化在生成式時代也帶來新的權力結構。作品若依賴模型權重與平台介面,創作的自由便不再完全掌握在藝術家手中,而與訓練資料的取得、算力資源的分配、模型政策的限制緊密相連。藝術的可生成性並不代表完全解放,反而可能指向更深層的依賴關係。生成式 AI 把藝術推向資訊化與程序化,卻也同時把藝術推向基礎設施政治。作品的本體既去物質化,也被重新綁定於技術系統的權限與條件之中。這不只是美學變化,而是藝術在制度層面的再編碼。

早期計算機藝術與控制論

與觀念藝術並行的,則是控制論(Cybernetics)脈絡下逐步成形的早期計算機藝術 11。當藝術家開始面對計算機這一全新的生成媒介,創作不再只是材料與手工技藝的問題,而成為程序、規則與輸出之間的關係配置。大型主機與繪圖儀(Plotter)進入藝術現場後,圖像首次以純粹運算的形式被生產,線條不再由手的觸覺推進,而由指令與機械運動共同完成。藝術家所操作的不再是顏料與筆觸,而是參數、迴圈、機率與座標。繪圖儀的筆尖在紙面上滑行時,呈現的已是演算法運行後的可視化痕跡。

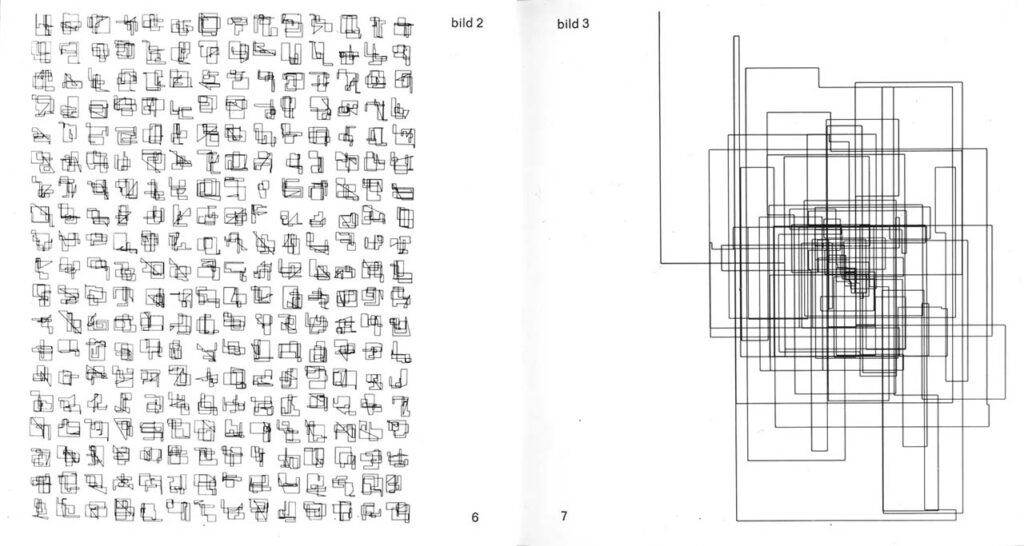

Frieder Nake、Vera Molnár(1924–2023)與 Manfred Mohr 等先驅,率先將計算機視為創作的生成引擎。他們並非把電腦當成加速工具,而是將其視為重構藝術本體的技術條件。圖像在此被理解為可被定義的規則集合,視覺不再是表現的結果,而是程序可運行性的證明。作品的價值不再以「像不像」為準,而以「規則是否成立」為準,並以運算所產生的形式差異作為美學事件。

Molnár 的實踐尤其清楚揭示規則與偏差之間的生成張力。她以幾何秩序作為基底,並刻意引入微小的隨機偏移,提出「1% 的混亂」(1% de désordre)作為打破單調的必要條件(圖 15)。偏移並不摧毀形式,而讓形式獲得呼吸感與不穩定性。秩序因此不再是封閉的完美,而是能夠容納擾動的動態結構。她以「機器想像力」(Machine Imaginaire)命名此一策略,將想像從主體內心的靈光移轉至程序中的變異機制。創作不再依賴情感爆發,而依賴偏差如何被控制在可感知的閾值之內。微小的混亂不再是失誤,而成為形式得以生成差異的條件。

相較之下,Nake 的理論資源更接近形式化的美學科學。他受到 Max Bense(1910–1990)「資訊美學」(Informationsästhetik)的影響,嘗試以資訊論與數學結構來度量美學價值(圖 16)。美在此不再被理解為主觀感受,而被理解為可被分析的資訊配置。複雜度、秩序度、重複與變異的比例關係,皆可轉化為可計算的指標。藝術由此不再是不可言說的靈感,而是可被量化的形式狀態。作品的美學不只存在於結果表面,也存在於生成規則的結構效率之中。

此一時期的實驗因此奠定了「算法美學」的基礎。藝術被重新理解為由規則(Order)與隨機(Chaos 或 Entropy)共同生成的系統。規則提供可辨識的結構,隨機提供不可預期的差異。秩序過高會導致形式僵固,熵值過高則導致視覺崩解,作品的張力存在於兩者之間的臨界平衡。早期計算機藝術並未把創作交付給純粹的機械自動,而是將生成視為一場對控制與失控的精密協商。當演算法開始具備自我推導與變異能力,藝術也在此首次以明確的方式進入「可生成」的技術年代。

資料庫與擬像:普普藝術、大眾傳媒與後現代的預言

觀念藝術提供了算法邏輯,普普藝術(Pop Art)則提供了數據基礎。當觀念藝術將作品推向規則、指令與可執行的程序,普普藝術則把藝術的原料徹底轉向現代社會已大量流通的影像與符號庫。藝術不再必須從自然或內在精神中尋找題材,而直接挪用消費文化的既成素材,從廣告、報紙、漫畫、商品包裝與明星肖像中提取可被反覆調用的視覺樣本。創作在此不再以原創圖像為起點,而以現成圖像的再編碼為核心,藝術家所面對的是一個早已被媒體工業生產過的符號世界。

普普藝術的關鍵不在於它「描繪了」大眾文化,而在於它將大眾文化當作可被處理的資料場域。圖像被視為可被複製的單位,可被替換的模板,可被放大與重排的訊號。重複、系列化、平面化與印刷質感,將藝術作品逼近工業流程的輸出邏輯。當同一張臉被不斷印製、同一個商品標誌被反覆出現,觀看便不再追問作品的獨特性,而開始面對分佈與複製所帶來的視覺統治。藝術因此不再是稀有物件,而是可無限迭代的樣本集合。

於此脈絡,普普藝術更像對「資料集」概念的早期預演。影像素材被大量採集,並在固定格式中被反覆排列與變形。意義不再來自單一原作的深度,而來自樣本之間的差異、變體與累積所構成的文化噪聲。當視覺文化被轉化為可被抽取與再運算的資料庫,後來的生成式 AI 才得以在此基礎上運作。生成模型需要的並不是靈感,而是大量可被學習的範例分佈。普普藝術所揭示的,正是現代社會已提前建立起龐大的符號存量,影像被商品化、被複製化、被標準化後,便自然進入可被機器學習的條件。觀念藝術提供規則的形式結構,普普藝術提供可被運算的文化樣本,兩者共同指向生成式藝術得以成立的歷史準備。

Warhol:我想成為一台機器

Andy Warhol(1928–1987)的名言「我想成為一台機器」(I want to be a machine)12可被視為普普藝術對生成式未來最直接的宣言。這句話並非單純的玩世姿態,而是對藝術生產機制的根本改寫。藝術家不再被期待成為內在精神的表達者,而被推向可複製的生產節點,風格不再是獨特靈光的外溢,而是可被穩定輸出的形式模板。當「機器」成為理想,創作便不再追求稀有與不可重複,而追求一致性、可擴張性與量產能力。此處所宣告的並不是藝術死亡,而是藝術主體性開始向工業流程與媒介系統移交。

Warhol 將工作室命名為「工廠」(The Factory),並以此公開將藝術納入生產語彙。絲網印刷技術在此不只是媒材選擇,而是複製機制的制度化。圖像不再被視為必須保有唯一性的原作,而被視為可被大量輸出的樣本。重複印製不再是廉價的副本,而成為作品的核心語法。當影像以流水線方式被製造,原作的權威便被削弱,作品的價值不再依賴物理唯一性,而依賴分佈與再現的擴散力量。此過程對應 Benjamin 在《機械複製時代的藝術作品》(Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, 1935)中所指出的靈光(Aura)衰退問題。Warhol 並未哀悼靈光的消失,而將其轉化為創作方法,藝術在此被改寫為可被工業化生產的文化商品。此種姿態預示 AIGC 時代的內容生產模式,影像與文本可以被系統性擴增,自動化與規模化不再只是效率策略,而成為文化流通的基本條件。

更重要的是,Warhol 的作品在形式上建立了序列性與參數化的視覺邏輯。他對 Marilyn Monroe(1926–1962)肖像的反覆處理(圖 17),或對 Mao Zedong(毛澤東, 1893–1976)頭像的套用與變奏,並不以描繪人物的心理深度為目標,而在於測試同一圖像在不同條件下如何產生差異。顏色、對比、套印偏移與重複密度成為可調整的變量,圖像被視為可被運算的結構,而非不可觸碰的再現對象。系列作品不只是重複,而以重複作為差異生產機制。色彩不再承擔情感象徵,而成為參數切換,作品的意義來自變量操作所形成的分佈效果。

當代影像處理軟體的邏輯,與 Warhol 的視覺操作呈現高度連續性。調整色相、飽和度、亮度、對比度,或改寫色彩通道,本質上皆在對同一圖像進行參數重設。風格遷移(Style Transfer)亦延續類似的思想結構,影像可以被拆解為可被替換的統計特徵,內容與風格成為可被分離與重組的兩個層次。Warhol 所完成的並非單純的流行符號再現,而是將圖像推向可被批次處理的狀態,讓藝術作品提前呈現「可生成」與「可變參」的文化條件。當生成式系統以模型推導大量變體,並以參數控制輸出風格,Warhol 的機器宣言便不再是歷史笑談,而成為生成時代的自我預言。

擬像與資料庫美學

普普藝術所揭示的,並不只是消費社會的圖像趣味,而是符號秩序已開始脫離現實根基的歷史徵兆。Jean Baudrillard(1929–2007)所描述的「擬像」(Simulacra)時代,在此獲得可見的形式證據。符號不再指向真實,而在自身的複製與循環中獲得權威,地圖不再描繪疆域,而反過來生產疆域。當圖像由媒體工業批次生成,真實便不再是原初的參照,而是被符號系統所替代的效果。生成式 AI 今日所創造的影像,例如不存在的人臉、未曾發生的事件、虛構的場景與物件,將此狀態推向更純粹的極限。它們不再是對原本的模仿,而是沒有原本的副本,視覺真實成為統計推導後的可視輸出,擬像在此不再是偏離,而是生成的常態。

在新媒體的理論框架中,Lev Manovich 提出新媒體時代的核心形式不是敘事(Narrative),而是資料庫(Database)。敘事要求時間秩序與因果連續,資料庫則以並置、索引與可檢索性組織世界。普普藝術以湯罐頭、明星臉孔、報紙頭條、車禍影像等大眾文化符號為素材,並非只是描繪現代生活,而是把符號當成可被調取的資料集合。藝術家的工作不再是從無到有的創作,而是從既有符號庫中選擇、截取、複製與重新排列。圖像因此不再通往深度,而通往密度,意義不是由單一作品的內在性生成,而由樣本之間的相互指涉與分佈關係生成。

生成式 AI 的模型訓練將此資料庫邏輯推進到不可逆的規模。訓練過程本質上是將人類視覺文化的巨大存量壓縮為可計算的內部結構,並在潛在空間中形成可被調度的表徵分佈。當 ImageNet 或 LAION-5B 等巨型資料集被建立,視覺文化不再只是藝術家個人的收藏與剪貼簿,而成為可被模型吸收的全球索引。圖像在此失去原作的地位,成為可被統計化整合的樣本,文化記憶被轉化為向量關係,風格、題材與形式語彙在高維空間中被重新編排。

提示詞(Prompt)在此扮演的角色,已不只是創作意圖的描述,而更接近檢索與重組的指令介面。使用者不是向空白畫布投射想像,而是對潛在空間中的分佈進行導航,透過語言選擇路徑,決定抽樣方向,召回符合條件的視覺結果。從普普藝術到生成式 AI,藝術的本體因此出現結構性位移。創作不再被理解為自我表達的奇蹟,而被理解為資料條件下的選擇、合成與再配置。符號不再等待被發明,而被不斷調取與再運算,藝術也因此進入擬像與資料庫共同主導的生成時代。

生成式藝術的時代必然性:從工具到代理

回顧藝術史的長時段脈絡,技術與觀念的演進並非零散事件的堆疊,而呈現出可被追溯的連續路徑。生成式 AI 的出現因此不只是近年的突發革命,而是多個世紀以來視覺文化不斷走向可計算化的結果。當藝術逐步將感知世界轉譯為可被規則支配的形式結構,當創作從手工技藝轉向條件設定與生成流程,生成的自動化便成為歷史邏輯中的必然收束。

技術發展的內在邏輯:量化的四個階段

文藝復興對「空間的量化」(the quantification of space)構成整段演進的起點。透視法與網格將觀看轉化為幾何推導問題,圖像因此取得可被數學描述的基礎,空間深度不再依賴象徵直覺,而依賴比例、投影與座標秩序。巴洛克與攝影術進一步推進至「光影的量化」。暗箱與光學投影讓現實得以先被轉寫為影像基底,感光化學機制更讓圖像生成脫離逐筆製作,改由物理反應自動完成,寫實的權威在此由手眼轉移至裝置。現代主義則完成「形式的量化」(the quantification of form),抽象藝術將再現撤離,以點、線、面與色彩建立形式語法,證明藝術可被還原為可推導的結構規則。

觀念藝術與早期計算機藝術接續推動「過程的量化」(the quantification of process)。創作被拆分為指令與執行兩個層次,作品的本體轉向規則、流程與可運行性,藝術家不再以手工完成作為核心,而以生成條件的設計作為核心。代碼在此不再是工具,而成為藝術得以成立的結構語言。當生成系統可以依指令反覆產出結果,作品也不再是完成態物件,而更接近可被觸發的事件。

最終抵達的,是當前的「文化的量化」(the quantification of culture)階段。在大數據與神經網絡的條件下,文化風格與視覺傳統被吸收進資料集,並在模型訓練中被壓縮為統計結構。圖像生成不再以幾何投影為主要語法,而以分佈推導為主要語法。從文藝復興的空間描述,到今日的統計生成,藝術史在此完成一次深層的轉換。生成式 AI 並非藝術的終結,而是藝術長期追求規則化、程序化與可計算化的歷史結論,將創作推向以模型為媒介的全新生產形態。

生成式 AI 並非橫空出世,而是上述所有歷史趨勢在技術層級的總和與收束。當計算能力跨越臨界點,足以處理人類長期累積的海量圖像資料,量變便轉化為質變。機器不再只負責執行既定規則,而開始在資料分佈中學習規則的生成方式,並在推導過程中產生湧現(Emergence)。基於擴散模型與 Transformer 的系統,正是在此條件下成為可能。它們不以單一風格為目標,而以統計結構為基礎語法,將再現、形式與文化轉化為可被抽樣與重組的潛在空間操作。生成不再是手工的完成,而是模型對分佈的即時重寫,創作也因此被推向以資料、權重與指令共同構成的全新生產形態。

代理主體與作者之死

當代生成式藝術正在經歷從「工具」(Tools)向「代理」(Agents)的結構轉換。傳統的 Photoshop 仍屬於典型工具邏輯,它需要人類持續輸入指令、反覆調整參數、逐步修正結果,創作的主動性牢牢掌握在操作者手中。代理系統則呈現另一種工作方式。AI Agent 具備相對自主性(Agency),能夠在目標描述仍然模糊的情況下,進行多步驟的推理、規劃與執行,並在執行過程中自行回饋、修正與收斂。創作由連續操作轉向任務委派,從手工控制轉向流程治理,藝術的生成不再依賴細部命令,而依賴可被系統理解的方向設定。

Roland Barthes(1915–1980)在《作者之死》(La mort de l’auteur, 1967)中所提出的理論,與生成式藝術的生產結構形成耐人尋味的呼應。Barthes 所挑戰的並非寫作者的存在,而是作者意圖作為終極意義來源的特權。文本的意義不再被視為作者內心的直接延伸,而在閱讀的運作中被重新生成。當生成式 AI 進入藝術生產鏈,人類作者的意圖同樣不再具有絕對支配力。意圖被拆解為提示詞、參數與多輪生成條件,並被稀釋在訓練資料的龐大文化存量與隨機噪聲的機率擾動之中。輸出看似回應指令,實際上始終帶著分佈推導所產生的偏移與剩餘,作者的中心位置因此被迫鬆動。

在此語境中,AI 更接近 Barthes 所說的「編寫者」(scriptor)。它不擁有個人歷史,不承擔傳記式的風格來源,它的「記憶」(mémoire)並非人生經驗,而是語言與圖像的統計關係。它所生成的內容不以自我表達為目的,而以可被召回的文化片段為材料,透過概率推導重組出新的可見形式。Barthes 曾指出,文本由多種書寫的編織物構成,來源不是單一中心,而是文化的無數中心。生成式 AI 的輸出正呈現此種結構,內容不再指向單一原初意義,而呈現為「引文的織物」(tissu de citations),在無數既有語句、風格與圖像語法之間反覆交疊。

當代理型 AI 成為創作的主要介面,藝術家的位置也進一步後退。創作者不再主要負責構造作品的每一處細節,而更接近策劃者、流程設計者或系統配置者。藝術實作的焦點從技法轉向架構,從筆觸轉向生成策略,從完成轉向可運行性。作品的意義也更依賴觀眾在觀看、互動與再生成中的參與,因為輸出不再是固定物件,而是可被觸發的行為結果。作者性在此被重新分配,藝術不再由單一意志封閉地完成,而在代理運作、資料記憶與觀眾解讀之間展開,生成式藝術因此進入以系統為主體、以解讀為完成條件的全新階段。

生成對抗網絡與擴散模型的哲學分野

在生成式 AI 的內部結構中,「生成對抗網絡」(Generative Adversarial Network, GAN)與「擴散模型」(Diffusion Model)往往被理解為兩條不同的生成路線,它們不只呈現技術差異,也隱含兩種迥異的藝術哲學。前者以對抗與判別作為驅動,後者以去噪與收斂作為驅動。兩者皆以「逼近可被接受的影像」為目標,卻在生成倫理、形式想像與美學氣質上走向不同方向。生成對抗網絡所呈現的是博弈與偽裝的邏輯。「生成器」(Generator)必須在「判別器」(Discriminator)的審查下生存,它的任務並非表達,而是通過。圖像在此被視為可被偽裝的證據,生成的成功等同於欺騙成功。

此一結構與藝術史中對風格標準的模仿行為形成對照,例如學院派對典範的順從,或偽作傳統對權威筆觸的精準擬態。生成對抗網絡的生成傾向於將影像推向高度逼真與視覺可信,並在可辨識的現實語法中尋求最佳擬真解。它所追求的並非破壞既有世界,而是完美模擬既有世界,因此其美學力量更接近再現技術的極限操演。

當判別成為核心標準,生成便開始向可預測性傾斜。當生成的核心目標變成「通過判別」,多樣性便可能被壓縮,輸出容易向最安全、最可預測的樣貌收斂。逼真成為優先條件,差異反而被視為不穩定因素。生成的自由被轉化為適配能力,作品更像是對現實範式的高精度回聲,而非對未知可能性的開啟。生成對抗網絡的美學因此帶著強烈的社會性,它總在回應外部的評分系統,並在評分機制所允許的範圍內修辭自身。

擴散模型則呈現另一種生成哲學,它更接近從混沌中建立秩序的敘事。生成並非從既有影像開始修飾,而是從噪聲出發,透過逐步去噪形成可辨識形態。圖像不是被偽裝出來的結果,而是從無序狀態中被推導出的收斂形式。此一生成過程與創世神話中的秩序生成形成隱喻性的呼應,混沌(Chaos)並非錯誤,而是生成的起點,秩序不是預設答案,而是反覆逼近後的結果。

雕塑的隱喻語言亦可在此被召回。Michelangelo Buonarroti(1475–1564)的雕塑觀常被描述為從大理石中釋放形象,形象並非被添加,而是被揭示(圖 18)。擴散模型的去噪過程同樣呈現出「逐步顯影」的特徵,生成像在霧中逼近輪廓,並在多次迭代中確立細節。圖像的創造性不在於一次性的欺騙,而在於逐層收束的推導能力。

擴散模型更能處理語義複雜性與概念組合。它不只追求逼真,更能在語言條件與影像結構之間建立多維對應,讓風格、場景、物件與敘事暗示可以在同一張圖像中被更細緻地協調。生成因此更像語義的編排,而非外觀的模仿。這也解釋了擴散模型為何在當代成為主流路徑,它提供的不只是更穩定的視覺品質,更是更高密度的可控性與更廣闊的組合空間。生成對抗網絡以判別制度逼近真實,擴散模型以去噪程序逼近意義,兩者之間的差異不只屬於技術史,也屬於生成美學內部的哲學分歧。

哲學反思:藝術終結後的無限生成

Georg Wilhelm Friedrich Hegel(黑格爾, 1770–1831)曾提出「藝術的終結」命題,認為當藝術不再作為真理顯現的最高形式,而讓位於概念思辨與哲學的自我理解時,藝術在歷史中的使命便告完成。此處的「終結」並非藝術活動停止,而是藝術不再承擔最高認識權的地位。藝術仍會存在,仍會被生產與觀看,但它已不再是精神必須依賴的終極載體,而成為被哲學所超越與吸納的歷史階段。

Arthur C. Danto(1924–2013)則將此命題推進到當代藝術的制度層級。他在普普藝術之後,特別是Warhol 的《布里洛盒子》(Brillo Boxes, 1964)(圖 19)所引發的爭議中,看見藝術判準的結構斷裂。藝術與非藝術之間的視覺差異不再可靠,物件是否為藝術不再由形式外觀決定,而由「藝術界」(Artworld)的理論詮釋與語境框架所決定。當作品無法再被純粹以感知辨識,藝術便進入「後歷史」(Post-historical)13階段,風格的線性演進失去必然方向,多元共存成為常態,藝術的界線被轉交給哲學性的定義與制度性的承認。

生成式 AI 在此意義上成為「藝術終結」論最強力的註腳,同時也開啟新的階段。當任何圖像都可以被模型瞬間生成,且在視覺品質上與人類作品難以區分,藝術價值便更徹底地從「製作技藝」(Craftsmanship)剝離。作品不再以手工稀缺性獲得正當性,而必須依靠概念框架、社會語境與選擇行為本身來成立。生成不再是證明能力的勞作,而是隨處可得的技術條件。藝術的問題因此不再是「能否完成」,而是「為何選擇」,不再是「如何製作」,而是「如何定位」。

Danto 所指出的多元主義在此被加速到更激烈的程度。AI 讓風格不再是一段必須經由歷史訓練與技術累積才能抵達的路徑,而成為可被即時調用的資料資源。風格被拆解為可抽樣的分佈,成為可被呼叫與切換的參數狀態。藝術不再呈現單線進化,而呈現資料庫式的無限重組,歷史不再是方向,而是庫存。創作在此也發生對象轉移。圖像不再是終點,真正被操作的對象轉向生成圖像的模型、權重、資料來源與提示詞結構。藝術家不再只是在生產影像,而是在配置生成條件,並在條件配置中決定作品的倫理姿態與文化立場。

因此,「元藝術」(Meta-art)14不再只是反身性風格,而成為生成時代的普遍狀態。創作的重心從作品本身轉向作品如何被生成,從影像結果轉向生成系統的設計與限制。藝術的問題也從美學形式推進到制度與基礎設施的層次,誰擁有模型、誰控制資料、誰定義可生成的範圍,開始構成新的藝術政治。藝術並未結束,而是失去歷史目的論的軌道,進入以語境、選擇與生成條件為核心的後歷史生成狀態。

Jung 的陰影與數位集體無意識

生成式 AI 的訓練資料涵蓋互聯網上近乎全部可取得的人類創作痕跡,從圖像、語言到敘事模板與風格慣性,構成文字意義上的「集體無意識」(kollektives Unbewusstes)。它不以個體經驗為中心,而以文化總量為基底。Carl Gustav Jung(榮格, 1875–1961)所提出的集體無意識概念,指向人類共享的深層心理結構,其中包含原型(Archetypes)與反覆回返的想像形式。當生成系統被大量資料餵養,它所吸收的並不只是資訊碎片,而是文化在長期流通中所沉積的敘事骨架與象徵程式。

大型語言模型(Large Language Models, LLMs)與圖像生成模型在訓練過程中,無意間內化了此類原型結構。敘事生成往往自然落入「英雄之旅」、智者、陰影等可辨識的模式,角色關係與事件節奏呈現出高度穩定的心理語法。這並非模型理解神話學,而是資料分佈本身早已把文化反覆使用的結構編碼成統計傾向(圖 20)。生成結果所暴露的並不是機器的想像力,而是集體敘事在歷史中不斷複製的慣性。原型在此不再只是心理學概念,而被轉化為可被抽樣的分佈結構,成為模型最容易收斂的敘事路徑。

更關鍵的是,集體無意識從不只包含光明部分。Jung 所謂的「陰影」(Shadow)同樣位於深層結構之中,它包含被壓抑的欲望、暴力衝動、羞恥與偏見,也包含社會化過程中被排除的異質者位置。生成式 AI 在統計吸收文化存量時,也不可避免地吸收語言中的歧視、影像中的凝視秩序、性別角色的刻板配置,以及對暴力與色情的常態化再現。模型在表面上呈現中性,內部卻繼承了文化長期累積的分類習慣與權力偏好。生成結果之所以會出現種族偏見或性別刻板印象,不是因為機器擁有惡意,而是因為偏見早已被作為文化常態寫入資料結構之中。

因此,當 AI 顯露出歧視或暴力傾向,它更像一面鏡子,映出人類社會結構中的不平等與暗面。鏡子本身不創造陰影,陰影早已存在於觀看者與文化語境之中。生成模型所做的,是把原本分散、隱蔽、被合理化的偏差重新以可見形式集中顯影。這種顯影效應本身具有政治性,它迫使觀看者承認偏見並非偶發,而是分佈性的結構問題。生成式 AI 也因此不只是創作工具,而是文化心理的統計投影裝置,將集體的慾望與恐懼轉化為可見的輸出。

當代藝術家在此處介入,創作的對象不再只是影像結果,而是資料與模型所內含的文化潛意識。與其說藝術家在使用 AI,不如說藝術家在與人類集體心理的投影對話。創作成為心理剖析式的操作,透過提示詞的干預、資料的選擇、微調(Fine-tuning)與對抗性測試,讓隱藏在訓練分佈中的權力結構被迫浮出水面。藝術家的角色因此可以被重新描述為數據心理分析師,他不只產出影像,而是揭示生成機器如何複製文化,如何放大偏見,如何把陰影重新部署到視覺表面。修復在此不只是倫理工程,也是美學與政治的工作,因為每一次對模型的調整,都等同於對集體無意識的再編碼。

生成式藝術作為造像權的歷史收束

從文藝復興的透視網格到當代 AI 的潛在空間,藝術史並非斷裂的碎片,而是一部人類持續爭奪並重寫「造像權」的技術進化史。誰有能力生成圖像,誰就能界定可見世界的秩序,並在觀看制度中佔據主導位置。生成式藝術之所以呈現出不可避免的時代必然性,並不在於它取代了某種舊媒介,而在於它匯聚了三條長期流動的歷史河流,並在同一個技術臨界點上完成合流。

第一條河流屬於認識論的轉向。從文藝復興的幾何化觀看,到現代科學的數據化理解,人類對世界的掌握逐步由定性描述轉向定量建模。視覺不再只是感受,而成為可被測量、可被推導的結構。當理解世界的語法轉向數字化,藝術工具便無法停留在類比(Analog)的連續性之中,而必須進入數位(Digital)與算法(Algorithmic)的可運算範疇。生成式 AI 以統計推導取代幾何投影,並將圖像生產建立在分佈結構之上,正是此一路徑在視覺領域的最終推進。

第二條河流屬於生產力的重組。工業革命所建立的標準化、複製性與大規模生產邏輯,長期塑造現代社會的物質世界,而普普藝術所揭示的,正是此邏輯如何滲入符號與影像領域。當圖像成為可被印製、可被拷貝、可被批次輸出的商品形式,內容生產便開始朝自動化前進。生成式 AI 將此趨勢推到極限,圖像不再只是被複製,而是被即時生成,生產不再依賴工序擴張,而依賴模型的運算輸出。視覺文化因此被推入規模化生成的狀態,內容不再稀缺,而是被結構性地過剩。

第三條河流屬於哲學層面的主體變形。從浪漫主義對主體性與內在精神的高舉,到觀念藝術對作者位置的撤退,再到 Barthes 在《作者之死》所提出的作者之死,創作的合法性逐步脫離個體意圖,轉向語境、制度與可運行的結構關係。AI 在此提供了近乎完美的後人類(Post-human)15創作主體,它不以個人經驗作為來源,而以文化記憶的統計分佈作為基底。觀念與執行之間的斷裂在此被推到極致,創作不再依賴手的痕跡,而依賴生成條件的配置與模型的推導能力。

三條河流在生成式 AI 的技術臨界點上交會,藝術因此進入以模型為媒介、以資料為材料、以指令為結構的階段。生成式藝術並未終結藝術,而是把藝術推入新的責任之中。當圖像的生產門檻被極度降低,創作的難度不再在於「能否做出圖像」,而在於「如何建立判準」,如何在過剩的生成洪流中維持倫理重量與形式密度。造像權不再只屬於藝術家,也不再只屬於技術公司,而成為每一次提示、每一次選擇、每一次生成策略配置背後的權力分配問題。生成式藝術因此不是結局,而是藝術史在可計算化條件下重新開始的方式。解放人類藝術家,迫使我們去探索那些算法尚無法觸及的、更深層次的生命體驗與哲學追問。

- 當代影像生成模型在技術層級並非直接「理解」圖像內容,而是先將影像轉換為可計算的數值結構。像素矩陣將影像表示為由 RGB 等色彩通道構成的數值網格,卷積核以局部滑動運算擷取邊緣、紋理與形狀等低階視覺特徵,並逐層累積為更抽象的高階表徵。此過程中所形成的特徵張量可視為影像在模型內部的向量化記憶,後續生成與推導皆以此類數值表徵為基礎完成。生成式影像的「可見結果」並非由手工描摹或幾何投影直接產生,而是由多層次的統計特徵抽取與重組所推導出的運算輸出。

- 反宗教改革指十六世紀中葉天主教會為回應新教改革所引發的宗教分裂與信仰權威危機,而展開的制度整頓、教義澄清與文化動員。其核心事件為特倫托大公會議,會議重申聖禮、聖像與教會階層體系的正當性,並要求宗教圖像必須清晰、可辨識、具教化功能,以對抗新教對聖像崇拜的批判。在政治層級,反宗教改革與天主教國家權力結盟,透過修會擴張、教育機構與宣教網絡重建社會秩序;在視覺文化層級,藝術被納入信仰治理與情感動員的工具,巴洛克的戲劇性光影、強烈動勢與沉浸式空間語彙,正是在此一「以感官說服」的宗教政治需求下獲得制度性支持與擴張。

- 「天國降臨」的劇場狀態指巴洛克宗教空間透過建築、壁畫、雕塑與光線共同構成的沉浸式感知機制,將信徒的身體直接置入被設計過的超越性場景之中。此類空間不以理性辯證說服,而以感官震撼與情緒牽引作為核心策略,藉由上昇的透視構圖、雲霧與天使的幻覺性描繪、強烈明暗對比與天窗光束的導向效果,將視覺經驗轉化為宗教臨在的證據。劇場性在此並非娛樂形式,而是信仰治理技術,透過可被觀看、可被感受的空間事件,將救贖敘事轉譯為可被身體即時經驗的現場。

- 「總體藝術」為德文概念,直譯為「整體藝術作品」,指將音樂、戲劇、詩歌、舞台空間、視覺裝置等多種媒介統合為單一整體的創作理想。此概念常與 Wagner 在歌劇改革中的主張相關,他在《未來的藝術作品》(Das Kunstwerk der Zukunft, 1849)中提出藝術應超越分工狀態,透過多媒介協作形成一個能夠包覆觀眾感官與情緒的整體事件。總體藝術並非單純的形式加總,而是以整合效果為目標的感知組織方式,作品的意義由各媒介在同一時間與空間中的協同運作而生成,並預示後來沉浸式環境、裝置藝術與多模態媒介實踐的發展方向。

- 暗箱是早期的光學成像裝置,通常為封閉的暗室或盒體,透過小孔或透鏡讓外部光線投射到內部平面上形成倒立影像。其原理在於光線沿直線傳播,穿過狹小孔徑後會在投影面上重組出外部景物的光學映射。暗箱可將三維場景轉寫為可被描摹的二維影像基底,因此在近代早期的視覺實踐中常被用於輔助寫實繪圖、透視校正與比例定位。它並非直接產生「完成作品」,而是提供可供描摹與修飾的投影介面,將觀看轉化為可被技術中介的成像流程,並為後來攝影機的發明奠定了光學與媒介史的前提。

- 「局部修補生成」指生成式影像系統中的局部重繪技術,透過遮罩(mask)指定影像中需要被替換或補全的區域,再由模型依據周邊脈絡、風格一致性與文字條件推導出新的像素內容。此方法可用於移除物件、補全缺失、修改細節或改寫構圖,生成結果通常需同時維持局部邊界的連續性與整體光影、材質、透視的一致性。局部修補生成在操作上將影像視為可被分區處理的數據場,作品不再是一次性完成的整體,而是可被反覆局部編輯與迭代更新的可運算結構。

- 深度學習模型合成或置換影像與聲音內容的技術,常見形式包含人臉置換、口型對齊、聲音模仿與影片生成,使人物得以在未曾發生的情境中說話或行動。其關鍵不在於影像修飾,而在於可在高度擬真的層級上重建身分特徵與表演細節,從而模糊證據影像與合成影像之間的界線。所引發的真實危機,指影像作為紀錄與證據的可信度被削弱,觀看者難以僅憑感知判斷內容真偽,新聞、司法與公共輿論的判準因而承受壓力。深偽不只涉及技術風險,也涉及權力與操控問題,影像可能被用於誤導、抹黑、勒索或製造政治宣傳,並迫使社會重新建立影像驗證、來源追溯與媒體識讀的制度條件。

- Baudelaire 在〈1859 年沙龍〉(Le Salon de 1859, 1859)中批判攝影對藝術的威脅,認為攝影以機械式的再現能力迎合大眾對「逼真」的迷戀,將藝術導向平庸的仿真崇拜。他在文中以強烈措辭稱攝影為「藝術最致命的敵人」(la photographie est l’ennemie la plus mortelle de l’art),並將其定位為缺乏想像力與精神性的技術產物。Baudelaire 所反對的並非影像記錄本身,而是攝影被奉為審美標準後,藝術可能失去對理想、夢境與主觀詩性之維度的追求,並在大眾化的再現機制中讓位於純粹的物理複製。

- 「內在必然性」為 Kandinsky 提出的核心美學概念,指藝術形式的生成不應服從外在再現規則或題材要求,而應源自主體精神狀態中的內在驅力與必然要求。對 Kandinsky 而言,色彩、線條與構成並非裝飾性語彙,而是具有精神效力的形式元素,其組合方式必須回應藝術家內在感受與精神結構的需求,才能形成真正具有「精神性」(das Geistige)的作品。此概念強調創作的正當性來自內部動因而非外部模仿,並為抽象藝術提供了形式自律的理論基礎。

- LeWitt 以大量「牆繪指令」將作品從單一藝術家親手完成的物件,轉化為可被複製、可被轉交、可被反覆執行的指令系統。牆繪在此不以固定圖像為核心,而以文字規則作為核心載體,展覽方或助手依照指令在特定場地實作,作品因此具有可再現性與可變異性。此種做法同時改寫作者性與保存方式,作品的「原作」不再是牆面本身,而是指令文本與其所允許的操作範圍,藝術機構也因此被迫面對版本一致性、執行權限與再製合法性的判準問題。

- 控制論脈絡下逐步成形的早期計算機藝術指二十世紀中葉以 Norbert Wiener(1894–1964)為代表的控制論思想所建立的系統觀,開始影響藝術對機器、資訊與創作程序的理解。控制論關注回饋(feedback)、調節(regulation)與自我修正的循環結構,將有機體與機器視為可透過資訊交換維持穩定或產生變化的系統。此一框架促使藝術家不再把作品理解為靜態物件,而理解為可被運算、可被規則驅動、可在輸入與輸出之間調整的過程。早期計算機藝術因此傾向以演算法、機率與參數控制作為創作基礎,並透過繪圖儀等裝置將抽象運算結果轉化為可見形式,確立「生成」不必依賴手工,而可由系統運作與回饋迴路所生產的美學前提。

- 「我想成為一台機器」常被追溯至 Gene R. Swenson 對 Warhol 的訪談,該訪談刊於《ARTnews》62 卷第 7 期(1963 年 11 月),題為〈What Is Pop Art? Answers from 8 Painters〉。Warhol 在該訪談脈絡中以「機器」作為自我描述,將創作定位於重複、標準化與非個人化的生產方式,並以此回應普普藝術對大眾媒介、商品流通與工業複製邏輯的擁抱。近年亦有研究者指出,該語句在後續傳播中曾被簡化為名言版本,與原始對話語境之間存在轉述與重組的差異。

- 「後歷史」為 Arthur C. Danto(1924–2013)在其「藝術終結」論述中所使用的關鍵概念,指藝術史不再沿著單一的目的論敘事推進,不再由某個主導風格或必然方向規範創作路徑。Danto 認為,當藝術在 20 世紀進入自我反思階段並提出「何謂藝術」的哲學問題後,藝術的歷史敘事便抵達終點,藝術由此進入不再受「進步」或「前衛必然性」約束的時期。在後歷史狀態中,任何風格皆可並存,任何形式皆可成立,作品是否為藝術不再由可見形式決定,而依賴理論詮釋、制度語境與「藝術界」(Artworld)的界定。這個概念並非宣告藝術不再發生,而是指出藝術不再以線性歷史進化作為其內在合法性來源。

- 「元藝術」指以藝術自身的條件、界線、媒介制度與生成機制作為創作對象的實踐取向。此概念延續了 20 世紀以來藝術的自我反身性傳統,作品不再只呈現某個主題或形象,而轉而揭示「藝術如何成立」:誰能定義藝術、何種語境賦予其合法性、媒介規則如何塑造觀看、作品如何被生產與流通。在生成式 AI 的語境中,元藝術的焦點進一步由物件與風格轉向模型、資料集、權重、提示詞與生成流程,創作不再只針對影像結果,而針對結果的生成條件與控制機制進行介入與批判。元藝術因此不只是形式上的自指,而是對藝術生產基礎設施與權力分配的顯性化操作。

- 「後人類」指當代哲學與新媒體理論中對「人類中心主體」的鬆動與重構,強調主體不再被理解為自主、自足、以理性為核心的單一存在,而是被技術系統、生物條件、資訊網絡與非人行動者共同組成的關係結構。後人類論述通常批判人文主義(humanism)所建立的「人作為尺度」的特權位置,並將感知、記憶、決策與創造力視為可被外置、分散與代理化的過程。在生成式 AI 的語境下,「後人類」不指人類消失,而指創作主體性不再由單一作者統攝,作品可能由模型、資料分佈、運算程序與人類意圖共同生成,作者因此轉為系統配置者與條件設計者,創作的能動性也在多重代理之間被重新分配。