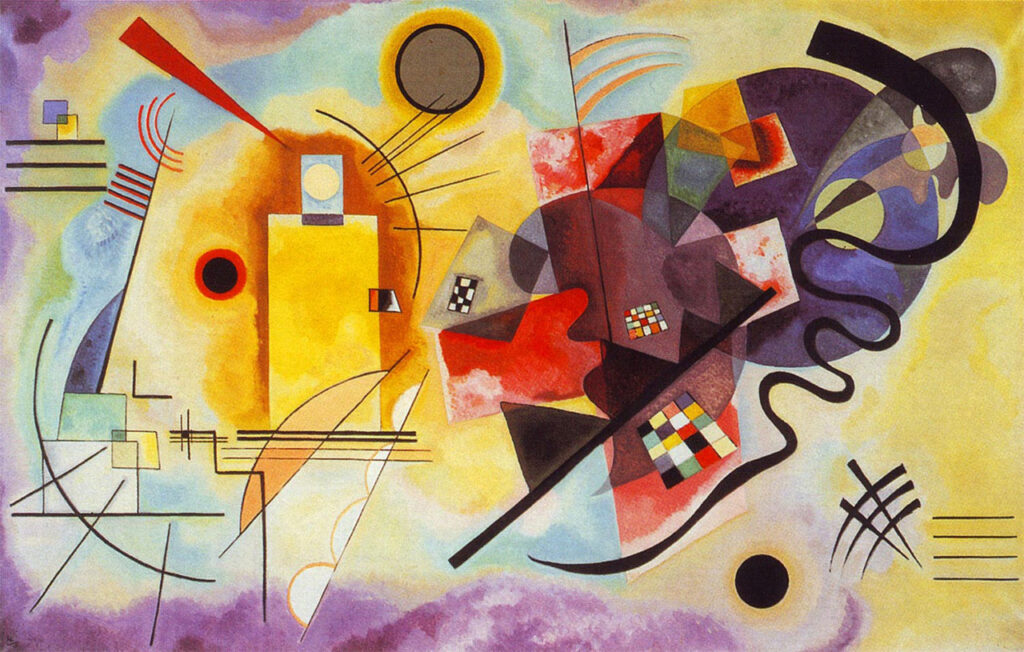

抽象藝術(Abstract Art)在二十世紀現代主義脈絡中取得重新思考藝術本質的位置。創作焦點從外在世界的再現離開,轉向探問藝術家內在現實(Internal Reality)、感知結構與媒材邏輯。繪畫不再作為世界的映照,而被理解為思想、精神性與形式運作的場域。自 Wassily Kandinsky(1866–1944)的精神主義理論延展,抽象的興起並非風格更替,而是關於存在如何被理解與表達的歷史重寫。

台灣的抽象語彙沒有沿著歐陸與紐約的歷史軌跡發展。文化與政治框架形成壓力場,使藝術家不得不在多重斷裂之中重建視覺概念。戒嚴體制與文化復興政策重塑文化階序,殖民餘緒仍深刻影響教育制度,藝術家無法以單一傳統作為立基點,而必須在知識空隙與制度規訓之外尋找創作的合法性。現代繪畫成為脫離意識形態秩序的策略,抽象語言讓創作者在文化政治的壓縮中確立主體性,並重新界定藝術在此地的歷史責任。

台灣的文化場域在 1950 年代呈現三個方向的斷裂。日本殖民教育結束後留下知識與制度的空檔。國民政府透過「正統中國文化」敘事重建文化體系,壓縮多元文化向度。美國冷戰文化輸入導致視覺規範更新,使藝術生產面臨新的價值機制。藝術家在形式、歷史與文化定位之間無法取得連續性,只能在不穩定的條件下自行建構現代性。

抽象理念進入台灣時往往被描述為外部文化的延伸,但較符合歷史情況的理解應集中於藝術家如何主動重建跨國藝術史。閱讀、臨摹、留學與展覽網絡形成新的知識管道,使抽象不再是模仿歐陸或美國的風格,而是被轉寫為台灣位置政治的回應。前衛概念被重新組織為能承載東亞思想、書寫性、禪宗意象與地方經驗的語彙,使抽象不再侷限於全球現代性的普遍主張,而成為島嶼文化重新思索自身歷史的媒介。

欲理解台灣抽象的形成,必需先釐清三個方向的歷史差異:歐陸精神主義的哲學根基,戰後美國抽象表現主義(Abstract Expressionism)的身體性與政治意涵,以及台灣在殖民終結、政權更替與冷戰結構之間出現的文化斷裂。唯有區辨各地形式概念與社會條件之後,才得以討論抽象語彙如何在台灣構成可累積的歷史,並形成具有延展性的美學生命。

抽象藝術的靈性起源:Kandinsky 與內在必然性

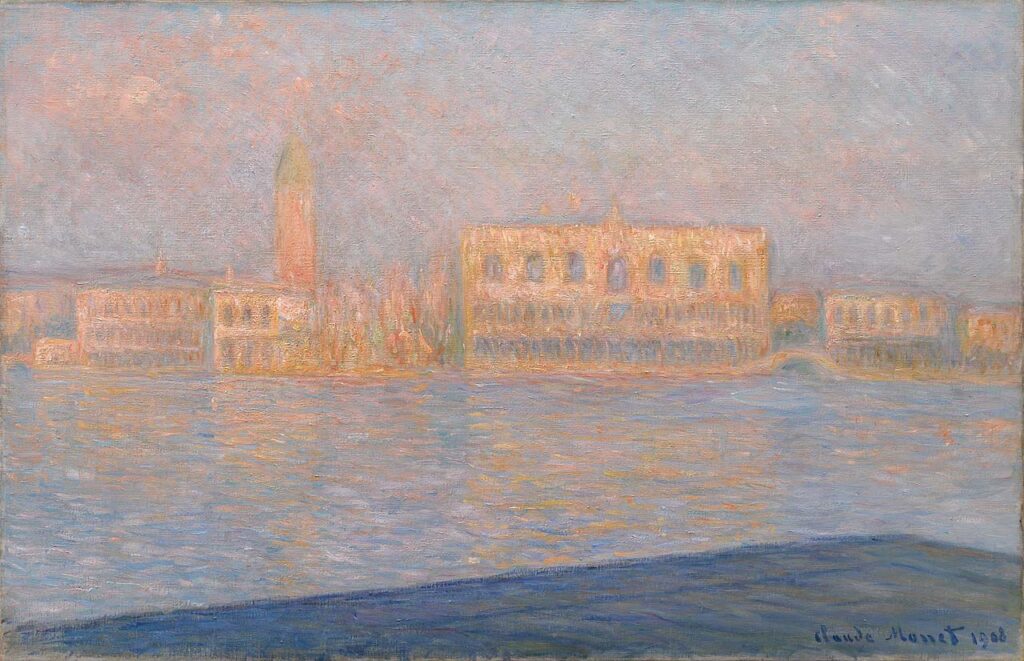

十九世紀後期的繪畫語境逐漸脫離透視法、古典構圖與敘事題材的主導。印象派(Impressionism)以光線、瞬時感知與戶外寫生為核心,使繪畫的成立條件由造形準確度移向感官經驗。Claude Monet(1840–1926)(圖 1)、Pierre-Auguste Renoir(1841–1919)(圖 2)、Camille Pissarro(1830–1903)(圖 3)等畫家以短促筆觸與未經修飾的色彩並置,讓色彩脫離固有色與物象輪廓,成為畫面運作的獨立因素。畫面不再依循再現空間的穩固結構,而以視覺刺激、感知變化與光的流動性為基礎,抽象的條件在此逐步建立。

後印象派(Post-Impressionism)在此過程中進一步削弱再現的統御力量。Paul Cézanne(1839–1906)以幾何化的形體與結構性的筆觸重新思考可見世界,使自然景物轉向形態秩序與感知結構(圖 4)。Vincent van Gogh(1853–1890)以筆觸的動勢、色彩的強度與情感的極端化,將畫面轉化為內在生命的脈動(圖 5)。Paul Gauguin(1848–1903)以平面化色塊與象徵性的組構,使畫面不再依附自然光影,而以心理與神話性的空間取代外在世界(圖 6)。後印象派使造形與色彩的承載方式發生位移,畫面由再現自然轉向思維結構、感知邏輯與主體性的深層運作,為抽象語言的形成提供重要推力。

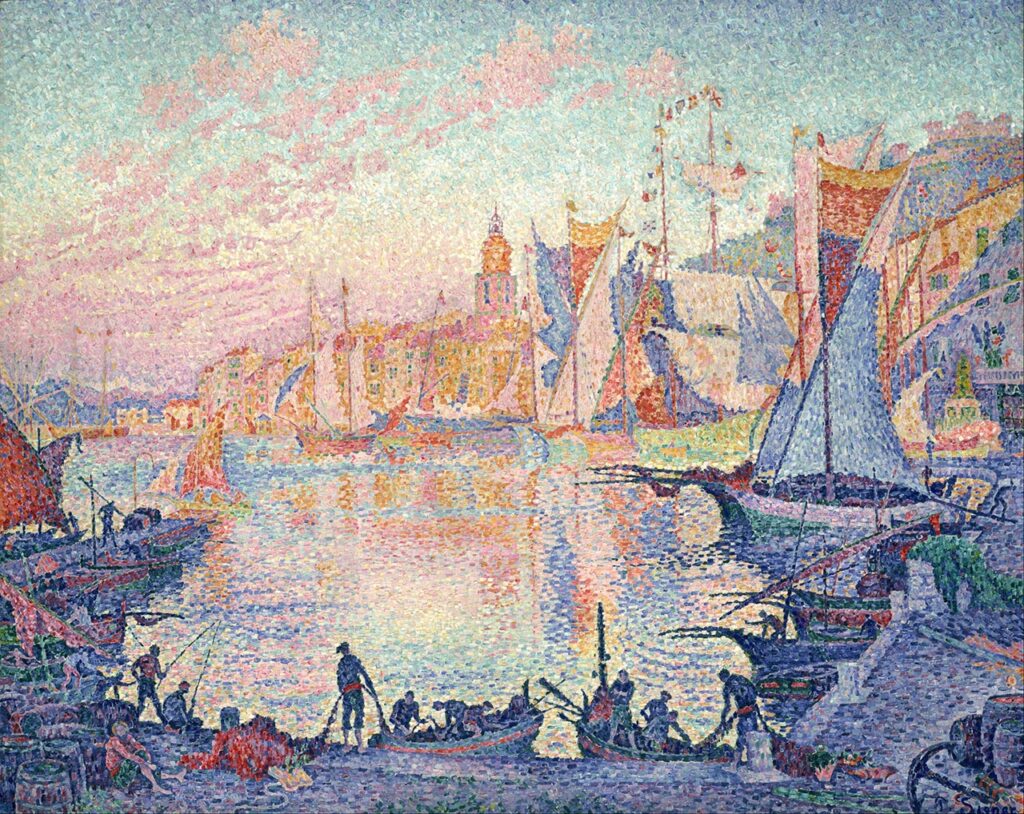

分割主義(Divisionism)與點彩派(Pointillism)以視覺生理學與色彩科學為基礎,重新界定畫面中光與色的組成方式。Georges Seurat(1859–1891)(圖 7)與 Paul Signac(1853–1935)(圖 8)透過色點分離、補色關係與光學混色,使畫面不再被視為再現物象的空間,而被視為能量在平面上的組成與作用。色彩不依附於物象,而以獨立單位進行排列,使觀看成為一種建構性的過程。此操作加深色彩與造形的分離,並改變視覺的基礎結構。

色彩的結構性生成方式為 Kandinsky 提供重要啟示,使色彩逐漸遠離自然光學的條件,轉向精神層面的秩序與象徵法則。他在後期理論中清楚指出色彩具有心理向度與精神震盪,使畫面從物象描述進入精神運動的領域。

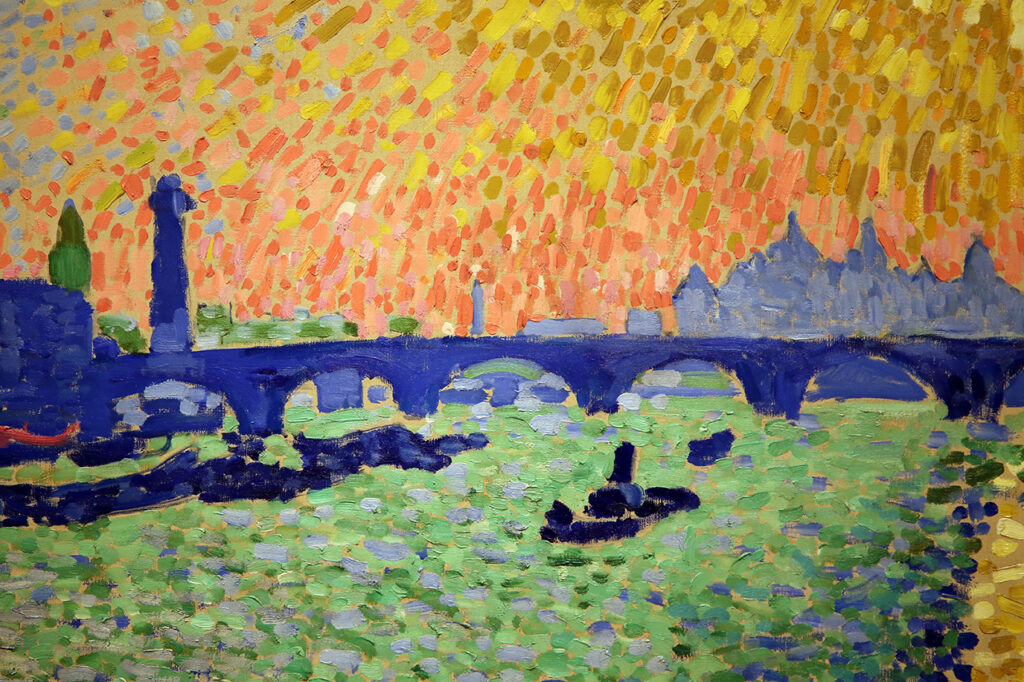

野獸派(Fauvism)加速色彩的主體性突現。強烈色塊、扭曲輪廓與高飽和對比不再服從自然光影,而依循情感與直觀。Henri Matisse(1869–1954)(圖 9)與 André Derain(1880–1954)(圖 10)所開啟的色彩張力,使畫面成為能量與情緒的平面場域。康定斯基將此視為形式解放的契機。線條與色彩不再受物象拘束,可以自行建立組構方式,畫面的秩序由感知邏輯生成,而非外部世界的結構施加。

技術層面的變革使視覺語言逐漸抽象化。輪廓線脫離再現功能,轉化為力量的走向。色彩從物象屬性轉為精神振動的媒介。構圖由空間組織轉為節奏與能量的分布法則。畫面不再依賴透視或光學再現,而以內在結構為基礎。物象在畫面中的地位被邊緣化,形式獲得自主生成能力,繪畫逐漸從觀察的邏輯推進至精神構造的領域。

Kandinsky 在此歷史分化中吸收印象派的光學鬆動、點彩派的科學結構與野獸派的色彩張力,並將其轉向形上層面的精神論述。他在《論藝術的精神性》(Über das Geistige in der Kunst, 1912)與《點線面》(Punkt und Linie zu Fläche, 1926)中主張形式具備精神層次的內在法則,使抽象成為藝術思想的轉折點。色彩與線條被理解為通往精神結構的符號性運動,而非自然世界的複製。抽象因此不是風格選擇,而是技術史、知識史與思想史共同推動的歷史變形,開啟現代藝術的全新架構。

抽象的分岔:從非指涉形式到理性構成

抽象繪畫在二十世紀初未形成單一向度,而呈現多方以形式為媒介的思想分流。Kazimir Malevich(1879–1935)與 Piet Mondrian(1872–1944)分別代表兩造平行而方向迥異的抽象實踐。兩人同樣致力於將繪畫自再現體系中抽離,但在形上基礎、形式語法與歷史任務上卻展現不同取向。

Malevich 將繪畫推離感知與物質,試圖尋找形態的終點。1915 年發表的《黑色方塊》(Black Square, 1915)系列消除敘事、象徵與光學痕跡,使色塊與幾何成為無指涉的純形式(圖 11)。至上主義(Suprematism)旨在撤除物象與精神象徵,使方塊、十字與圓等元素構成零度系統,讓畫面脫離歷史時間,指向純粹觀照的精神場域。繪畫不再負載形上目的,而呈現無依附的存在。Malevich 的激進性在於切斷外部意義,使形式自我終結,而非走向更高秩序的視覺化。

Mondrian 的抽象建立在秩序與宇宙平衡的思想前提(圖 12)。風格派(De Stijl)與後期新造型主義(Neo-Plasticism)以垂直、水平、原色與灰白面構成嚴密的比例系統。Mondrian 的關懷不在形式的消解,而在於透過最少的元素建立普遍法則。線條象徵方向與力量,色塊象徵基本能量,白色形成空間的容度,使畫面成為反映自然法則與精神調和的視覺模型。抽象在此指向理性來源,透過幾何結構揭示普遍原理。

兩者差異集中於形式與形上學之間的關係。Malevich 將形式推至物象之後的真空,使繪畫靠近存在的零點。Mondrian 試圖追及普遍結構的根據,使幾何成為精神秩序的承載。Malevich 拒絕象徵重建,使形式停止於自身;Mondrian 以構成法則回應精神層面的調和,試圖建立跨文化可讀的秩序。兩人皆使繪畫脫離自然再現,然而 Malevich 指向形式的消逝,Mondrian 指向形式的生成。

在抽象歷史中,Malevich 形成形式的終界,Mondrian 建構形式的法則。雙重脈絡構成二十世紀抽象思想中的消解與構成向度。前者對極簡主義與觀念藝術的發展具有深刻影響,後者則為建築、平面與設計領域提供全域性的構成語法。

若僅以形式史的角度理解抽象,仍無法回應其在精神層面的來源。對 Kandinsky 而言,形式並非通向零度或普遍秩序,而是內在精神運動的外化。線條、色彩與節奏被視為精神能量在平面上的可見痕跡,形式的生成由內在力量決定,而非由外部自然世界提供結構。畫面中的每項形式因素皆與心理振動、情緒強度與觀者的感知活動產生連動,使抽象具有精神向度的必要性,而非形式操作的結果。

此觀點使抽象不再被定位於 Malevich 的終界或 Mondrian 的普遍法則,而被理解為精神活動的顯現。形式的意義不來自物象的替代,也不依賴結構法則,而來自內在推動力的強度。畫面被視為精神場域的延伸,使抽象得以承擔主體性、情緒與思想的動態。抽象的意義在此不再被限定於形式的消解或構成,而落在精神維度的開展,使形式與內在世界的關係成為核心問題。

藉由此一觀點,抽象獲得與再現繪畫完全不同的任務。形式與色彩不再是自然世界的轉寫,而是精神必然性的具象化。觀看不再回到物象,而被引向內在狀態的流變。畫面的秩序源於精神運動本身,而非外部自然或理性比例。抽象在此被賦予新的生成邏輯,使二十世紀的形式革命具有內在哲學基礎,而不僅是物象消退後的技術結果。

《論藝術中的精神》:Kandinsky 的理論框架

Kandinsky 在《論藝術中的精神》提出抽象藝術最具影響力的思想基礎。文本以「內在必然性」(Innere Notwendigkeit)為核心,使創作被理解為精神法則的外化。藝術家的使命不在於取悅視覺,也不在於模仿自然,而在於以思想、感受與行動為來源,使繪畫呈現精神運動的可視形式。自由的意義在此由任意性轉向自律性,形式的生成由精神力量決定,而非由外在世界主導。

色彩與形式皆被賦予直接作用於精神的能量。Kandinsky 指出色彩具有心理向度,能穿透物象的屏障,作用於靈魂深處。深藍指向沉降與深度,黃則具有外放、尖銳與擴張的特質(圖 13)。線條與形狀的意義亦不再取決於象徵傳統,而取決於其作為精神力的軌跡。繪畫的正當性在此被重新界定,不再來自再現能力,而來自其能否在感知層面引發精神振動,使觀者進入心靈運動的場域。

此論述並不侷限於審美立場,而根植於二十世紀初的跨文化靈性語境。Kandinsky 接觸 Richard Wagner(1813–1883)的總體藝術(Gesamtkunstwerk)理念與神智學(Theosophy)的思想,使藝術被視為通往精神現實的媒介而非物質世界的描寫。畫面不再面向自然,而轉向形上層面的秩序、力量與存在。抽象在此被賦予宗教性與宇宙論意涵,回應現代性帶來的精神斷裂,使繪畫承擔與信仰危機相關的哲學任務。

於此框架,抽象不是形式革新的結果,也不是歷史階段的產物,而是精神性的再定位。藝術家的任務在於以形式引導觀者接近不可見的層面,使繪畫承擔倫理與認識論意義。內在必然性成為抽象的根本條件,形式的價值取決於其揭露精神運動的能力,而非其與物象的關係。

Kandinsky 的論述使前衛藝術得以建立新的自我定位。形式的自主不再屬於技巧領域,而關乎存在方式,使藝術被重新安置於精神哲學的維度。他的立場也因此區別於 Malevich 與 Mondrian。Malevich 將形式推向形態終界;Mondrian 以幾何建立普遍秩序;Kandinsky 則將形式理解為精神現實的生成條件,使抽象成為心靈行動在平面上的顯現。

抽象主義的普世影響

Kandinsky 的抽象哲學不僅形塑其自身的非具象作品,也為二十世紀抽象繪畫建立精神性框架。Malevich 與 Mondrian 的形式探索雖通往零度形態與普遍秩序,仍在不同層面延續形式作為內在現實外化的前提。康定斯基的思想使抽象不再被視為視覺革新,而成為藝術自我定位的哲學基礎,使形式與精神層面的連動獲得理論合法性。

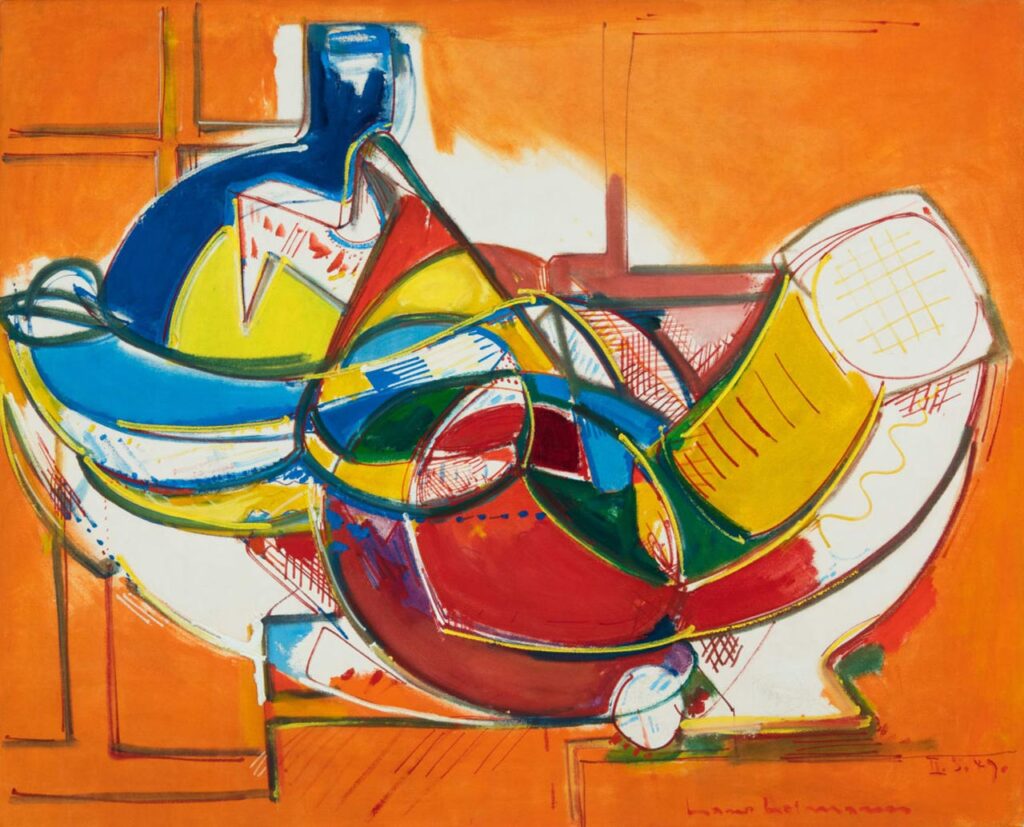

Kandinsky 的影響力跨越歐陸前衛圈。他的觀念透過著作與教學活動傳入美國,使抽象語言在第一次世界大戰前已被現代主義者理解。Hans Hofmann(1880–1966)(圖 14)在歐陸研習期間接觸 Kandinsky 的理念,移居美國後成為波士頓與紐約藝術教育的核心人物。他在《繪畫的推進與反推進》(Search for the Real, 1948)中提出色彩壓力、空間張力與感知結構的理論,使「內在視覺」與形式自主的觀念獲得可分析與可教導的語言。Hofmann 的教學使紐約畫派的年輕藝術家理解抽象並非僅由身體行動生成,而源自精神與知覺層面的推動力。美國抽象的形成因此不僅依賴行動繪畫的身體性論述,也在精神層面回應康定斯基所提出的創作命題,使抽象表現主義在哲學意義上延續精神系譜。

Kandinsky 的思想在建築、設計與跨媒材藝術中產生深刻影響。包浩斯(Bauhaus)時期,他與 Paul Klee(1879–1940)共同將視覺元素進行語法化處理,使點、線、面不再只是形式操作的單位,而被視為精神結構的基本符碼。點象徵生成的初始狀態,線代表力量的方向與運動,面則形成精神秩序的空間容度。色彩的心理作用、形狀的能量取向、構圖的節奏關係皆被納入明確的教學模型,使抽象成為可被思考、分析與傳授的視覺語言。平面設計、視覺構成、建築比例、工業造型與後來的數位界面在此獲得可延展的基本語彙,使形式具備思想運作的能力。

風格派的建構方法與之相互呼應。垂直與水平的交會被理解為世界結構的基本關係,原色的配置被視為能量分布的可視化方式,使繪畫、建築與家具設計在同一構成邏輯中運作。抽象語言在此得到進一步的幾何化與秩序化,並跨越藝術領域進入空間系統。

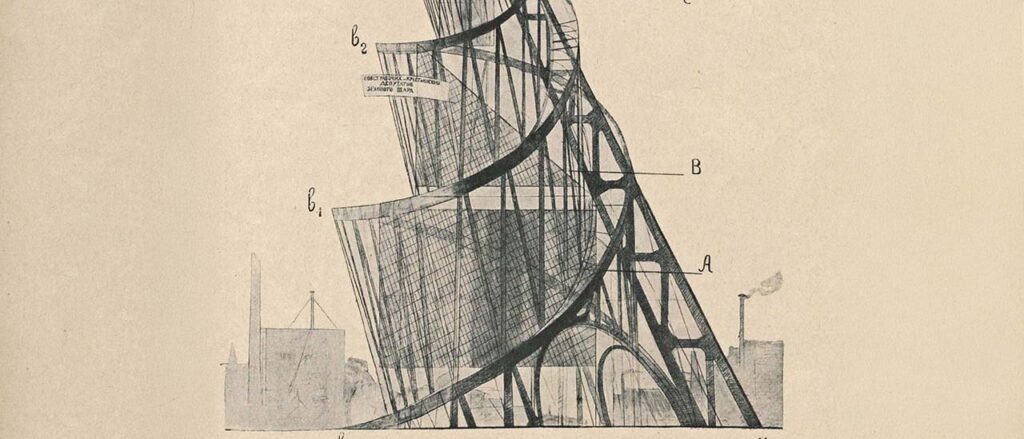

俄國構成主義(Constructivism)則以更強烈的物質觀與工程觀展開其形式策略。Vladimir Tatlin(1885–1953)(圖 15)、El Lissitzky(1890–1941)(圖 16)、Alexander Rodchenko(1891–1956)(圖 17)等人關注材料的結構能力、流動性與張力,使形式不再只是符號或幾何,而是與工業生產邏輯、機械動能與社會空間直接連結。線條代表力的方向,平面象徵張力場域,三維結構則回應社會與技術的組織方式。構成主義將抽象推向建築、展示設計、攝影與印刷媒介,使抽象語言具備政治意義與工程學層面的可執行性。

抽象的視覺語法在資訊視覺化與系統設計中獲得新的延展。點的聚散、線的連接、面與色塊的節奏關係被轉化為資料結構、流程圖、界面層級與空間邏輯。抽象語言逐漸形成跨領域工具,使複雜系統得以以視覺形式呈現。

抽象的發展不再侷限於藝術場域,而在工業生產、科技媒介、建築構成、資訊工程與設計教育中持續擴散。Kandinsky 與 Klee 所建立的形式語法、風格派的秩序原理、構成主義的材料邏輯與資訊視覺化的系統轉譯,使抽象語言在二十世紀成為跨領域的形態方法學,使精神性、物質性與技術性在同一視覺邏輯中運作。

康定斯基的抽象哲學跨越文化邊界,在亞洲產生獨特回響。中國與日本的前衛團體將書寫性、筆勢與禪宗美學納入抽象語彙,使形式轉譯為身體節奏與氣韻流動。此轉譯在戰後台灣的藝術場域延續,使抽象的採納不再仰賴單一源流,而在歐陸精神論、美國行動論與東亞書寫論之間形成多重譯介。抽象因而成為跨文化的策略,使各地創作者得以在歷史斷裂與文化再定位的背景下重建精神性與形式語言。

抽象最終從地域性的前衛實驗轉化為現代性條件下全球藝術的共同語言。形式、符號與精神性的重構在不同文化中獲得多樣延伸,使抽象不再受限於風格分類,而被理解為對存在、感知與精神秩序的持續探索。

美國的轉向:行動繪畫與形式主義的論戰

抽象藝術在二戰後轉移至美國,紐約迅速成為歐陸前衛中斷後的新的文化重心。這一歷史轉折受多重因素推動,包括藝術家流亡所造成的知識遷移、博物館體制與基金會資本的重新配置、冷戰文化外交的意識形態作用,以及美國城市文化中強烈的個體性與競爭性。歐洲在戰火中失去沙龍、學院與批評網絡的支撐,使原本在巴黎聚集的前衛傳統被迫中斷,而紐約則以相對開放的藝術市場、媒體系統與多元移民背景吸收其能量。

美國的文化語境也重新定義抽象的可能性。歐陸的抽象往往根植於形上學或宇宙論式的秩序追求,而美國的現代性文化則強調個體行動、心理深層與存在的根本不確定性。精神分析與英語世界的存在主義進入藝術語言,使創作被理解為面對自由、焦慮與行動的場域。作品不再以形式結構或精神秩序為基準,而以身體動勢、瞬間決斷與不可逆的痕跡形成其核心意義。

戰後美國的藝術教育和批評體制亦促成抽象在此地的嶄新方向。大學藝術課程逐漸取代歐洲的工坊傳統,使創作方法更強調心理動力、感知訓練與個體風格的建立。博物館與非營利空間提供前所未有的展示平台,並以「創新」作為評價標準,使抽象在制度層面被視為美國文化前進性的象徵。

技術層面的發展同樣促進行動性的強化。大型畫布、商業塗料、工業材質的可取得性,使創作者能在更廣泛的尺度上工作,身體動作超越工具使用而成為畫面生成的核心動力。作品呈現身體與材料互相介入的痕跡,使繪畫被理解為事件、時間與能量的記錄。

這些條件匯聚成美國抽象的雙向發展:一方面是以動作、事件與身體能量為基礎的行動性;另一方面則是以形式結構、視覺秩序與材料純度為依據的形式主義。二者並非互相排斥,而是在美國的文化與制度背景中競逐藝術本質的定義權,使戰後抽象的方向呈現劇烈張力。

潛意識的釋放:Pollock 與行動繪畫的誕生

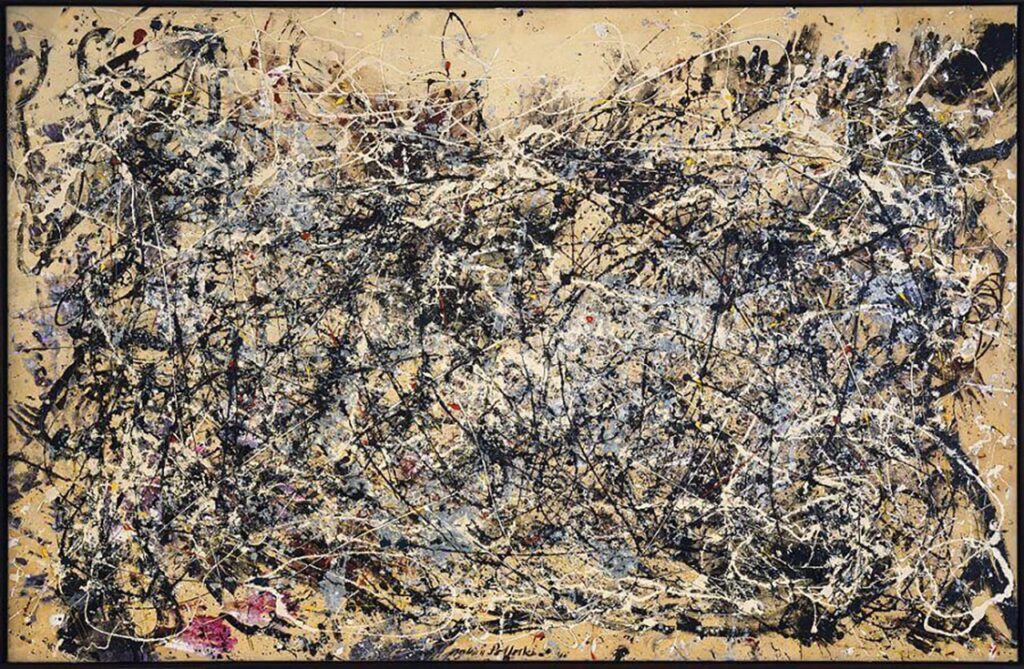

Jackson Pollock(1912–1956)是抽象表現主義中行動繪畫(Action Painting)的核心人物。他將畫布置於地面,使身體能全方位介入畫面,揮灑、滴灑與甩動的筆勢構成創作主體。平鋪的畫布不再是視覺再現的載體,而成為能量釋放的場域。1948 年的《一號》(Number 1, 1948)(圖 18)呈現密集線條與顏料軌跡的交錯,使畫面不再依循中心構圖,而以節奏、速度與身體運動的痕跡形成整體結構。作品記錄創作者在時間中連續行動的積累,使觀看成為追索能量與痕跡的過程。

Pollock 將創作理解為接近內心深層的途徑。他以自動化手法釋放意識下層的能量,使顏料的軌跡成為心理震動的顯現。他的畫面並非旨在重建任何可辨識的形象,而是以不確定、無預設、連續行動的方式使無意識在畫布上顯現。藝評家 Harold Rosenberg(1906–1978)將此視為藝術家的存在行動,認為畫布轉化為行動的場地,創作過程本身才是作品的核心。畫面不被視為物件,而是行動留下的痕跡,是情感、意志與身體在時間中的沉積。

此觀點使 Pollock 的作品具備哲學層面的意義。創作不再是形式實驗,而是面對自身存在的方式。動作的反覆、軌跡的交疊、顏料的碰撞與重力的介入,使畫布呈現緊張、探索與失衡,並將個人的存在困境轉化為普遍性的精神狀態。作品中的空間是開放的,形式在不預設的狀態下持續生成,使觀者面對不可預測的能量構造,從而接近戰後時代的焦慮、破碎與自由意識。

Pollock 的行動方法對東亞前衛具有重要啟發。台灣藝術家李仲生(Lee Chun-Sheng, 1912–1984)在思考前衛方法時,將無意識的開放性視為突破舊有學院系統的關鍵。形式自主與心理軌跡的生成使抽象成為自我解放的途徑,使創作活動不再依附題材、風格與技法訓練,而直接連結內在情感與生命經驗。Pollock 的方法因而成為李仲生在台灣推動前衛藝術時得以對接的思想資源,使行動與精神結構在台灣文脈中獲得新的延伸。

從畫面到行動:Rosenberg 與戰後美國抽象的存在論基礎

Rosenberg 提出的行動理論將抽象表現主義置於美國存在主義文化之中,使繪畫不僅呈現形式,也暴露生命處境。Rosenberg 將創作視為生存決斷的場景,使藝術家在無既定目標的前提下面對空白畫布時,與自身的自由、焦慮與選擇處境直接對峙。作品被理解為行動的結晶,使畫布成為意志、情緒與時間的場域,而非形式組構的平面。藝術家在其中承受瞬間決定的重量,使任何筆勢、滴灑或刮削都帶有不可回復的生存痕跡。

戰後的自由民主敘事、個體價值的強調與心理治療話語使主體被置於開放且不穩定的狀態。個體無法依附舊有神學秩序,也無法完全信任科學理性所提供的世界觀,使藝術成為探索自我與現實之間緊張關係的重要途徑。存在主義在美國並非以學院哲學的形式植入,而是透過文學、劇場、心理分析與城市生活中的孤立經驗滲入文化底層,使藝術家以行動、衝動與即興作為回應現代處境的方式。

Rosenberg 的行動理論於此文化脈絡下獲致更深義涵,繪畫不再追求秩序或純化,而被理解為面對世界的方式。行動的核心在於創作者直接投入時間與素材,使每一筆勢成為自我在世界中留下的證據。畫布承受不確定性、猶疑與決斷,使創作成為身體與精神的試煉。作品無法再以圖像、敘事或形式法則來評判,而必須以其揭露的存在強度來理解。

行動繪畫呈現美國現代性的精神寫照。高速城市、戰後焦慮、冷戰壓力與自由社會中高度個體化的心理條件,使存在被感知為開放、破碎與未完成。行動繪畫的軌跡記錄此種精神狀態,使抽象在美國文化語境中不再是視覺語法的探索,而是對存在的掙扎、肯定與暴露。Rosenberg 因此重新定義藝術的核心,使創作行動本身成為哲學層面的事件,而非形式結構的操作。

Greenberg 的形式主義批判與平面性

與 Rosenberg 將繪畫理解為行動與存在論經驗的觀點不同,藝評家 Clement Greenberg(1909–1994)以形式主義定義現代主義的任務。他主張現代繪畫應集中於自身媒介的條件,使藝術從敘事、象徵與再現中抽離,轉而加強平面性(Flatness)、色彩的物質性與畫面結構的自我指涉。Greenberg 認為,畫布的二維表面構成繪畫唯一不可被取代的媒介特質,因此現代主義的核心責任在於使平面性獲得徹底展開。

在他的論述中,Pollock 的全幅構圖獲得現代主義範式的象徵意義。顏料在畫布上的布散與軌跡消除景深與中心性,使畫面呈現單一、連續且無階層的視覺場域。Greenberg 將此視為現代繪畫抵達媒介純粹性的標誌,因為畫面不再營造幻象,而直面其作為平面表面的本質。線條的功用不再在於構成立體空間,而在於自身的節奏、張力與排列,使形式的關係成為畫面主體。

Greenberg 的形式主義在二十世紀中期取得強勢地位,成為藝術學院、博物館與評論界的重要參照。他的論述推動了以媒介純度為基準的作品評價模式,使後來的色域繪畫與極簡主義更精確地回應材料、形狀與空間的限制條件。繪畫在此被理解為對自身語法的探問,使藝術脫離敘事與象徵,並在純粹視覺邏輯中尋找其合法性。

然而,Greenberg 將現代主義系統化的做法也引發批判。有人指出他的理論過度依賴美國戰後文化的結構,使抽象被引導至單一方向,抹除不同地區藝術實踐的複雜性。形式純度被視為僵化的規範,使多元的創作方法失去空間。批評者也認為他的論述在冷戰文化背景下帶有強烈的意識形態色彩,使現代主義被包裝為自由世界的象徵。

儘管爭議顯著,Greenberg 對平面性與媒介純度的強調仍為全球藝術家提供持續辯證的框架。形式是否應朝純化邁進、藝術是否應揭露自身物質條件、抽象是否必須排除象徵與情感等問題,皆在其論述中獲得清晰焦點。Greenberg 的現代主義不再只是風格史,而成為衡量藝術在現代性中如何處理自身媒介、形式與哲學任務的關鍵參照。

Rothko:色域作為精神深度與存在凝視

Mark Rothko(1903–1970)在二十世紀美國抽象的發展中提供了與行動性與形式純度不同的方向。他不以身體動勢構成畫面,也不以媒介純度作為創作的核心,而以色域、光感與邊界的震盪建立精神性的視覺場域(圖 19)。Rothko 的畫面表層看似簡練,由上下堆疊的大色面組成,實則在微妙的透明度、邊緣的模糊滲化與色層的呼吸節奏之間,形成深度與張力,使觀看進入一種接近冥想的狀態。

Rothko 的目標不是形式實驗,而是面對存在的不確定性。他認為色彩具有接近悲劇性與崇高感的精神幅度,能在無象徵形式的前提下喚起內在情感。畫面中的色域不是區塊,而是精神能量的擴散;不是構圖元素,而是情感空間的容器。色彩的邊界在凝視之間交換光線,讓畫面成為靜止卻不斷變動的場域,使觀者在接近與退後的視距中經驗情感的梯度。

與 Greenberg 所主張的平面性不同,Rothko 的平面具有空間深度,不依賴透視法,而由色層間的呼吸建立。他拒絕將畫面視為形式分析的對象,並強調作品應以靈魂層面的回應來理解。他的工作室日誌與訪談反覆指出,創作關切的是悲傷、恐懼、孤獨、狂喜與崇高感等極端情感,使觀者在作品前感受到不安、震盪或沉默的壓力。

Rothko 的藝術語言也可視為對美國現代性的回應。戰後的信仰危機、世俗化與城市孤立經驗,使精神性的表述不再依附宗教象徵,而需在抽象中獲得新的形態。Rothko 將此轉化為色域中的光與影,使畫面成為現代人情感與存在焦慮的投射面。他的作品不依賴場景,也不解釋故事,而以色彩構成沉思空間,使繪畫重新承擔精神性的任務。

抽象的全球迴響:從多中心現代性到跨文化語法

美國戰後抽象在身體、形式與精神三個方向上開啟新的視覺語言,使抽象不再侷限於歐陸的哲學傳統,也不受單一美學框架約束。行動性的生成邏輯、形式主義的結構思維與色域繪畫的精神深度,使抽象在二十世紀中葉成為全球藝術互動的核心節點。透過展覽、教育、批評與遷移,這些觀念進入不同文化,形成跨地域的視覺網絡,使抽象的語法在世界多處被重新整理、拆解與轉譯。

抽象的跨國流動並未產生統一風格,而是促成多中心的現代性。不同文化對身體、精神、材料與象徵的理解,使抽象在全球呈現複數形式。歐陸的形上追索、美國的存在論實驗、拉丁美洲的建構語言與東亞的書寫性各自發展,使抽象成為跨文化的試驗場。抽象在此獲得更廣泛的意義,不再只是形式的革新,而是各地文化在現代性壓力下尋找自我定位的方式。

在台灣,抽象的引入並未沿襲歐陸到美國的線性敘事,而是在殖民遺緒、戒嚴體制、文化斷裂與跨國資訊流動中重新被定義。形式的自主、身體的開放與精神性的探問皆在不穩定的文化條件下獲得新的內涵。海外資料的有限取得、書寫文化的深層影響、東亞思想的長期沉積,以及美國戰後抽象的間接到達,使抽象在台灣並非單向輸入,而是由不同來源交疊而成的複合結構。

因此,美國抽象的三重演變脈絡在台灣不構成單獨系譜,而成為可選取、可重組、可改寫的資源。行動性可被轉化為書寫性的延伸,色域的精神場域可與禪宗美學產生共鳴,形式主義的結構思維亦可在新興的設計教育與視覺文化中獲得實用性。抽象在台灣並非回應單一理論,而是在多重歷史壓力下尋找新的精神與形式位置,使其成為跨文化現代性最具開放性的入口。

台灣現代藝術的奠基者:陳澄波與日治時期的西方化

在李仲生將抽象的哲學引入台灣之前,陳澄波(Chen Cheng-Po, 1895–1947)已完成台灣藝術界的第一階段現代化,使西方繪畫的知識體系與藝術教育在殖民地社會中得以建立。他的角色不在於抽象的開展,而在於為日後的現代主義奠定文化、制度與思想上的基礎,使台灣在二十世紀上半葉具備與世界藝術語言接軌的可能。

陳澄波於 1924 年赴日本進入東京美術學校學習,並在 1929 年畢業。他成為首位以油畫作品入選日本「帝國美術展覽會」(Teiten)的台灣藝術家,使殖民地出身者能在帝國官方展覽中取得可見度。他的留學經驗使他接觸歐陸現代藝術的語彙,也接觸日本美術教育中對技法、色彩與構成的重視,使他在返台後能以制度化的方式推動西畫教育。

隨後在上海的任教經歷,使陳澄波跨入更廣泛的華語藝術文化圈。他曾在多所藝術學院任教,使他能將日本、美國與歐洲的藝術教育理念匯入華人世界,形成跨地域的知識傳播。這段經歷使陳澄波不僅是台灣的先行者,也是連接上海、東京與台灣三地的文化節點。他所在的網絡推動了台灣藝術界對現代繪畫的理解,使後來的藝術家不再單依仰傳統畫塾,而能在更全面的視覺系統中定位自身。

1934 年,他與楊三郎(Yang San-Lang, 1907–1995)(圖 20)、廖繼春(Liao Chi-Chun, 1902–1976)(圖 21)共同創立台陽美術協會,使台灣的藝術活動在殖民體制內獲得自主空間。台陽美術協會並非前衛組織,而是現代藝術的通道,使展覽、教育與社會參與交織成新的藝術生態,使台灣在尚未形成抽象語言之前便已具備現代性基礎。在此脈絡下,藝術家的角色逐漸從傳統工匠轉向現代專業者,使台灣進入與世界同步的視覺文化轉換。

陳澄波所建立的制度、教育與文化結構,使台灣得以在戰後吸收美國、歐陸與東亞的現代主義語彙。若無此基礎,抽象藝術在台灣的出現便難以具有思想與制度上的承接點。因此,在抽象的哲學語言抵達台灣之前,他已完成現代性最初的地基,使後來的前衛實驗得以在斷裂與重建的歷史條件下展開。

後印象派風格與本土景觀的結合

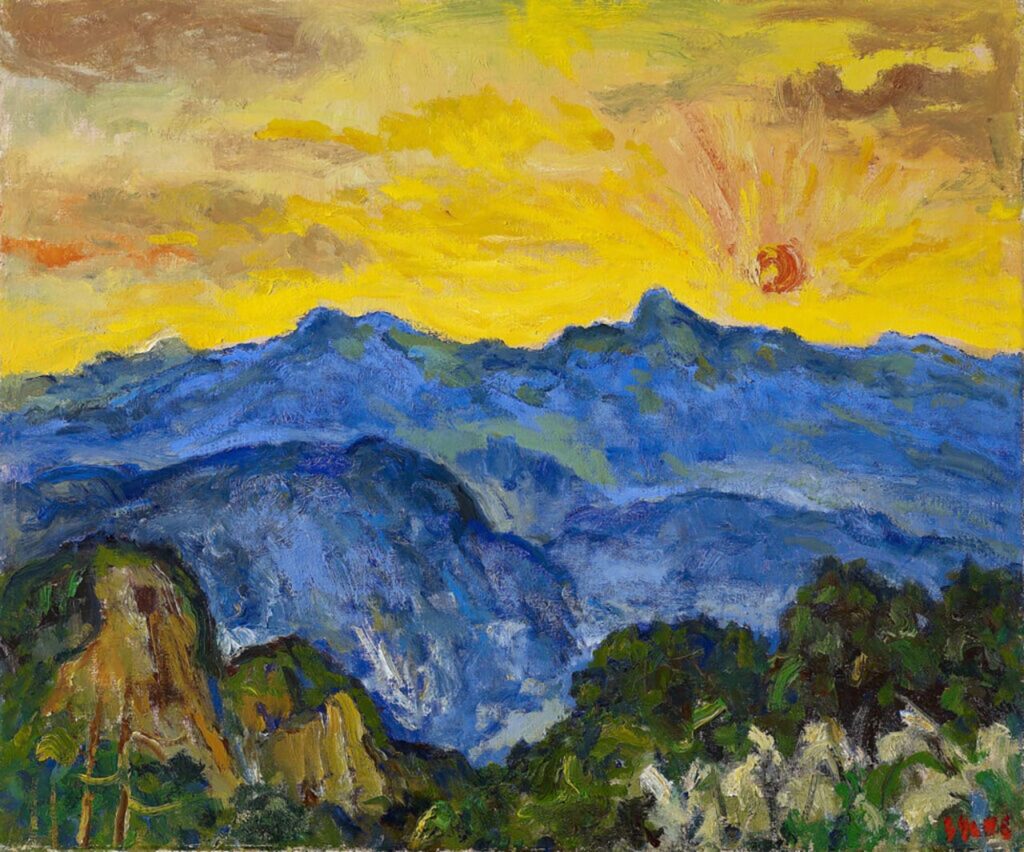

陳澄波的藝術實踐深受後印象派影響,色彩的飽和度、筆觸的節奏以及畫面結構的開放性,使他在具象創作中引入了現代性的視覺語法。他並未採用純粹模仿歐陸風格的方式,而是在描繪台灣風土時使色彩獲得更大的主動性,使風景不只是客觀景象,而成為具有生命與情緒張力的視覺場域。色彩的跳躍與光的分布,使台灣的自然景觀呈現節奏、律動與人文氣質,使視覺經驗從寫實轉向表達。

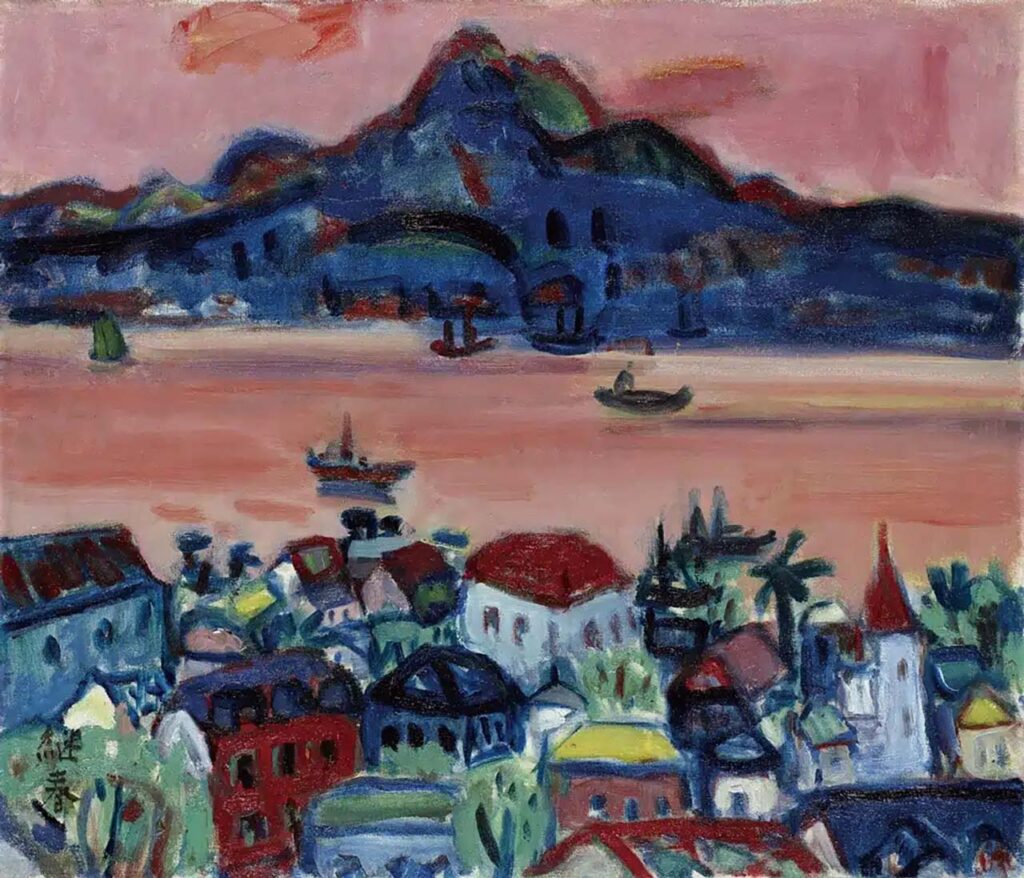

在上海任教期間,他嘗試以中國繪畫的筆勢、氣韻與空間開闔方式調整西畫語言,使兩種視覺系統得以並置。例如,《淡水夕照》(1935)(圖 22)在橙紅與藍紫的交互作用下,營造出富含情緒的時間感,使地方風景呈現靜謐的精神場域。《夏日街景》(1937)(圖 23)以跳動的筆觸處理街道與人物,使畫面產生移動視線,接近東方繪畫強調的「氣韻」連貫。上海時期的《蘇州街頭》(1935)與《外灘風景》(1936)則反映他在跨文化空間中進行調和的嘗試,畫面同時展現西方色彩層次與東方空間感,使文化轉譯得以具象化。

陳澄波的藝術可視為早期台灣現代性的象徵。具象描寫並未限制他對精神性的追索,地方景觀在他的處理下獲得文化深度,使台灣的山水、街道與人物不只是描繪對象,而是文化認同的視覺建構。他的作品使現代性不再依附外來風格,而在本土風景的再詮釋中獲得開展,使台灣藝術家能在世界美術史的坐標中找到可自主發言的位置。

陳澄波的努力代表了台灣戰前藝術的漸進式現代化。他所開啟的文化融合,使日後的前衛藝術得以思考形式如何承載地方精神。對抽象藝術家而言,他的工作證明視覺語言可以承接東方思想,也能吸收西方現代主義,使台灣在具象與非具象之間獲得彈性,為戰後抽象的到來奠定思想與文化上的前提。

戰後初期的藝術運動與文化斷裂

陳澄波在戰後初期仍維持重要的文化地位。台灣光復後,他參與地方文化建設,並擔任首次台灣省美術展覽會的評審,使戰前累積的美術制度與現代化脈絡得以延續。然而,他在 1947 年二二八事件中遭到處決,這一歷史創傷使台灣早期現代藝術的發展出現無法迴避的斷裂。此後,他的作品長期被封存,直到 1987 年解嚴後才重新進入公共視野,使整整一代藝術家的努力被迫中止,其文化影響也在台灣的集體記憶中留下深層空白。

政治性的中斷不僅結束了個人的創作生命,也使台灣藝術界失去重要的文化傳承線索。戰前建立的展覽制度、教育脈絡與美術社群在高壓統治下逐漸萎縮,使藝術界不得不在不確定與壓抑的環境中重新尋找能夠表述情感與思考的方式。文化斷裂所造成的真空,使再現語言難以承載歷史創傷,也使藝術家面臨如何在審查與限制中維持表現自由的根本難題。

在二二八事件後,戰前逐步形成的美術制度遭受深刻破壞。展覽機制、藝術社群與教育網絡在短時間內失去活力,使台灣藝術界面臨政治恐懼、文化封閉與知識流動受阻的多重局面。藝術家不僅失去公開討論與集體創作的空間,也在心理上承受歷史事件帶來的壓力,使創作動機與文化自信受到嚴重動搖。許多在日治時期接受現代藝術訓練的創作者,不得不在審查制度與政治敏感性的限制下調整表現方式,使台灣的現代藝術發展在戰後初期呈現停滯與斷裂。

這段時間的文化收縮不代表藝術的消失,而是使藝術界進入長期沉潛。展覽活動減少、教育資源有限、跨國資訊受阻,使創作者逐漸遠離原本熟悉的語法,面臨如何重新定義創作目的的困境。政治語境使題材與再現方式受到限制,許多藝術家轉向內向、抒情或象徵性的表現方式,以避開直接描繪社會現實所可能引發的風險。這種壓抑氛圍使藝術界累積大量無法言說的情緒與思想,使台灣的現代藝術在戰後早期形成一種深層的文化靜默。

正因此時的靜默與斷裂,使藝術界在思想與形式上逐漸尋求新的出口。戰前的現代化脈絡受到阻斷,歐陸與日本的藝術脈絡被迫中斷,新的文化語言尚未抵達,使台灣在短期內同時面對失根與再起的雙重狀態。藝術界必須重新思考如何在缺乏制度支撐的環境中持續創作,也必須處理創作者在政治壓力下的心理需求、存在焦慮與自我表述的渴望。文化斷裂因此成為戰後藝術運動的核心條件,使台灣在往後十年間逐漸準備接受更具思想深度的形式語言。

台灣抽象的起點

台灣的抽象藝術並非沿著歐洲與美國的線性敘事進入本地,而是在政治壓力、文化斷裂與知識遷移的交錯中逐漸形成。戰後的高壓統治與二二八事件造成的精神創傷,使藝術界失去延續戰前現代化脈絡的可能,也使再現語言無法充分承擔歷史與情感的重量。藝術家在此條件下尋求能夠表達心理狀態與存在感受的視覺形式,使抽象成為突破語言限制的重要方向。抽象不再只是風格的選擇,而是社會與個體在壓抑與不確定之間所生成的文化策略。

抽象在台灣的孕育與其說是對國際潮流的回應,不如說是內在需求的結果。戰後的文化真空使藝術家必須重新思考創作的根本目的。表象的再現無法回應精神上的裂縫,象徵語彙也難以處理歷史的失語,使抽象提供了新的可能。色面、筆勢、結構與空白構成的關係,使作品不再敘述,而是呈現心理與精神的張力。抽象因此具有形上與情感的雙重指向,使藝術家得以在自我凝視中開啟創作的空間。

抽象的到來也與跨文化知識流動密切相關。日本在戰後仍具有重要的藝術中介位置,使歐陸與美國的現代主義理論得以間接傳入台灣。書籍、展覽目錄、報刊與留學生的口述記憶形成零散卻持續的知識來源,使抽象能在不完整的資訊中逐漸被理解與吸收。美國行動繪畫的身體性、歐陸抽象的精神性與東亞書寫的能量觀在台灣並置,使抽象從一開始便呈現多重來源,而非單一傳統的延伸。

於此歷史條件下,李仲生的出現具有關鍵意義。他並未直接移植任何單一系統,而是在精神性的哲學視角中重新命名抽象,將其視為思考存在、感知與自由的方式。他的教學與對話使抽象從技法轉化為思想,使創作者能在形式、心理與文化之間進行生成。台灣抽象的起點因此不是某次展覽或某件作品,而是思想在歷史裂縫中的重新萌發,使抽象成為回應時代與尋找自我位置的入口。

台灣抽象的導師:李仲生與純粹繪畫的哲學

李仲生在戰後的台灣藝術界扮演思想啟蒙的角色。他的出現讓抽象首次以哲學層次進入台灣,不藉由學院體制,也不依靠官方展覽,而是在討論、閱讀與對話中逐漸形成思想共同體。他以非正規的方式在台灣中部活動,使抽象被理解為精神性的實驗,而非形式技巧的模仿,並成為新一代藝術家追索現代性的重要引導者。

他的影響來自一套思考方式:形式必須通向精神指向,創作需要以存在狀態為起點,而不是再現物象或追求風格。他在彰化的隱居並未讓他離開藝壇,而是讓他以更自由的方式聚集年輕創作者。許多後來形成台灣前衛基礎的藝術家,都在他的小型聚會與讀書討論中逐步建立創作觀,從形式推向哲學,再從哲學回到創作行為。

直到此時,才需要理解他的跨文化經歷如何成為思想來源。他早年在上海接觸前衛藝術,並參與「決瀾社」,使他熟悉中國都市現代性與歐陸觀念的交會;他在日本求學期間捲入當時的前衛運動,對 Pablo Picasso(1881–1973)與 Fernand Léger(1881–1955)的研究讓他能以結構、節奏與精神性三種方式思考形式。他的跨國經驗從未以「背景」出現在台灣藝壇,而是透過思想、語言與創作態度融入教學之中,使學生感受到的是前衛的節奏,而非知識的搬運。

因此,李仲生的重要性不在於異國經歷的豐富程度,而在於他如何使抽象成為思想的入口,使創作成為存在的方式。他以思想而非制度介入台灣藝術,使抽象在台灣具有哲學深度,也使戰後文化斷裂後的藝術界重新獲得精神起點。

「咖啡館教父」的教學方法與反學院體制

李仲生常被後輩稱為「咖啡館教父」,其稱號不是源自浪漫化的形象,而是來自他刻意選擇非正式空間進行教學的策略。他拒絕依附當時台灣藝術教育中仍帶有嚴格階序與保守審美的學院環境,而將咖啡館、俱樂部與私人聚會轉化為思想交流的場域。在此空間中,創作不受課程制度、評分機制與官方展覽的規範,學生得以在對話、閱讀與觀察中逐步形塑自身的內在視覺。

李仲生的反學院態度並非反對技法,而是反對將技法等同於藝術本質。他強調創作必須從精神層面出發,並以此作為教學的核心。他不要求學生模仿自己的形式,也不鼓勵追隨任何大師的風格,因為模仿會遮蔽創作者內在的感知與思考,使創作成為表面的模樣,而非存在的展現。他認為真正的藝術來自個人的感受、思索與直觀,因此教學的目的在於引導學生接近自己的精神結構,而非複製某種已被建立的視覺語言。

他的課堂往往以閱讀、對話與概念推演為起點,而非直接指導如何在線條、色彩或構圖上操作。他讓學生在有限的資訊環境中理解現代藝術的觀念基礎,從 Cézanne 的結構意識到 Picasso 對造形的解構,再到 Kandinsky 對精神性的追索。這些觀念並非被當作歷史知識教授,而是成為引發思考的火種,使學生得以自行建立抽象繪畫的概念基礎。

更重要的是,李仲生的教學將藝術轉化為自我修煉。他反覆強調「原創不是風格,而是面對世界的方式」,並要求學生在創作中保持敏感、誠實與開放,使作品能反映其存在狀態。他對學生的啟發不在於技法傳授,而在於使他們理解創作即思考,思考即行動,而行動在畫布上呈現為形式的生成。

在這些非正式的聚會中,年輕藝術家得以突破學院體制的規範,理解抽象背後的精神邏輯,讓抽象在台灣成為思想訓練,而非追隨國際潮流的形式模仿。李仲生的貢獻因此不只是引入抽象,而是建立了能思考抽象的文化條件,使台灣的前衛藝術從此具備哲學基底。

潛意識控制與純粹繪畫

李仲生的創作觀念以潛意識的自由運作與純粹繪畫(Pure Painting)為核心。他曾表示:「作畫時,畫筆由潛意識控制」,此語句並非對自動性的一般描述,而是對創作本質的哲學宣告。在他的理解中,藝術家必須讓意識的規範性退場,使筆勢成為精神能量的流動,使畫面的生成不受敘事、象徵與主題所框限。形式不是技術的總和,而是內在運動被轉化為可見痕跡的過程。

李仲生認為,創作要抵達精神層面,必須先解除對題材、故事與象徵的依賴。當畫面不再承載文學性,線條與色面才能獲得自身的強度,使作品具備形上意涵。此觀念使他在台灣藝術界中形成與眾不同的道路,他主張純粹繪畫並非視覺元素的清空,而是讓形式回到精神活動的根源,使創作者能以更敏銳的方式面對自身的存在狀態。

他的作品中,水墨筆勢與油彩線條皆呈現連續、緊繃且充滿能量的狀態。《無題》(1963)(圖 24)可見多重線勢交錯,筆跡急促、斷續與跳動相互堆疊,形成呼吸般的節奏,使潛意識的震盪以可視方式浮現。畫面沒有明確形象,卻保留了思考與行動的瞬間,使線條的密度成為精神壓力的痕跡。

《無題》(1965)(圖 25)延續此方向,筆勢更趨於爆裂與碎裂。濃淡交錯的黑色線條沿不規則方向奔流,墨色的破裂、滲化與擴散形成尖銳張力,使畫面呈現彷彿能量裂解後的殘餘狀態。形式不由外部造形推動,而由心理震動在筆勢中的生成,使畫面成為精神衝擊的殘面。

在油畫中,《作品 021》(1972)(圖 26)呈現另一種密度。色面在畫布上聚散不定,線條不再仰賴筆觸的直接流動,而以刮、拖、擦的方式留下身體運動的痕跡,使顏料在畫布表面形成多層厚度。顏色不再作為視覺調和的工具,而是心理能量的外顯。畫面深處的摩擦與堆疊,使觀者彷彿能在顏料的沉積中察覺突發性的情緒與意識流。

李仲生透過創作,讓線條徹底脫離傳統造形的功能,成為意念游移的軌跡;使色面從再現任務退出,成為承受精神壓力與情感強度的物質場域。形式不再停留於風格表層,而朝向更深層的心理與存在狀態,使每一件作品構成一個介於行動、思考與感知之間的事件。

畫面中的線勢呈現突發、堆疊與偏移,形成不服從構圖法則的視覺節奏。畫布不再被安排為前景與背景的秩序,而成為意念的連續運動,使線條與筆勢接近音樂或書寫的時間性。此種處理方式使他的繪畫在精神層面上與美國抽象表現的無意識探問產生哲學共鳴,也呼應歐陸超現實主義提出的「自動技法」( Automatism),使創作行為與深層意識的接觸成為繪畫的真正來源。

然而,李仲生的理念並未被動延續西方自動性繪畫。他透過東亞書寫傳統對筆勢節奏、運筆速度與墨線濃淡的敏銳度,使潛意識的顯影具有強烈身體性。筆線在紙面或畫布上生成氣韻,使抽象不被視為歐美形式邏輯的變奏,而成為具有文化深度的精神修煉。台灣抽象藝術在此獲得雙重來源:一方面承接國際前衛對自由與意識深度的探問,另一方面由書寫文化提供能量,使抽象呈現出介於氣與形、速度與凝止之間的層次。

李仲生作為思想啟蒙者,使台灣藝術界第一次以哲學方式理解抽象。他將創作從圖像造形轉向心理與精神的生成,使藝術得以回應文化斷裂、歷史壓力與存在焦慮。抽象在台灣的定位因此逐漸形成一條由靈性需求通往潛意識釋放,再由潛意識延伸至形式建構的思想線索。此脈絡奠定戰後抽象美術的深層基礎,使抽象成為自我探問、文化對話與歷史回應的可能方式。

戰後台灣現代主義的本土化與創新

在李仲生的啟蒙下,台灣的新生代藝術家逐漸形成具精神凝聚力的群體。東方畫會成員首先意識到抽象不僅代表形式革新,而是為殖民歷史、威權統治與文化斷裂所留下的精神空缺提供出口。李仲生所傳遞的自由觀念,使年輕藝術家理解到抽象可以成為文化重新定位的途徑,使藝術家在缺乏穩定傳統的時代中獲得思想上的依據。

1950年代的台灣藝術界承受強烈壓力。官方以復興文化為名,推行主流意識形態的美術標準,使現代美術改革在狹窄空間中前行。藝術家面對政治高壓、資源匱乏與制度阻力,卻仍企圖吸收前衛思想。西方現代主義的進入經常不夠完整,使許多理念無法在本地脈絡中立即獲得精確理解。然而,正因理解的不完整性,藝術家反而產生更強烈的探索欲望,使抽象語言在台灣呈現實驗性與自主性。

於此背景下,東方畫會與五月畫會逐漸成形。前者來自李仲生畫室,後者由台灣師範大學美術系的校友組成。兩團體皆在思想層面朝同一方向前進:對傳統程式的不信任;對商業化的抗拒;對精神性與形式自主的重視。東方畫會成員霍剛(Ho Kan)、莊喆(Zhuang Zhe)、蕭勤(Xiao Qin, 1935–2023)、夏陽(Xia Yang)等人以其激烈表述與前衛姿態,被稱為「八大響馬」,象徵對既有美術秩序的突圍。他們不以風格統一作為目標,而將精神強度視為共同基礎,使抽象轉化為台灣現代性最早的集體語言。

五月畫會的定位則更靠近理性與形式結構,但其核心關懷仍在於使繪畫脫離國族、美學與政治框架,轉向個體存在的深層狀態。兩團體不以相似風格結盟,而以共同追求現代性為出發,使台灣的抽象歷史在戰後短期內就呈現出多重脈絡:有以精神性為原則的抽象,有以形式構成為基礎的抽象,也有以文化符碼為延伸的抽象。

在李仲生思想的影響下,抽象成為戰後台灣重建文化位置的重要工具。畫面中筆勢、色面與構成元素不再被視為單純的造形選擇,而指涉藝術家在斷裂歷史中的自我尋覓。東方畫會與五月畫會的興起,使抽象正式成為台灣現代藝術的核心語言,也標誌著亞洲現代主義在本地文化條件中生成的起點。

東方精神的抽象轉化與「第三條路」

東方畫會的成立標誌著戰後台灣藝術家嘗試在世界抽象語境中重新定義自身文化位置的起點。他們以「東方精神」為目標,使抽象能在遠離民族樣式化的情況下,承載文化深度。此企圖並未追隨西方前衛,也未回返傳統,而是尋找介於兩端之間的可能,使抽象成為進入文化精神的入口。此方向逐漸被視為「第三條路」,既不依附西方形式主義,也不退回現代國家所建立的民族美術架構。

此脈絡包含多層次的轉化。抽象表現主義的行動性被視為具有東亞書寫性的精神親緣,使行動本身成為文化符碼。莊喆在油彩中追求水墨的透明與流動,使視覺語彙呈現介於筆與畫布、墨與顏料之間的共振,使抽象在台灣具備書寫性的文化基調(圖 27)。筆勢不再視為線條運動,而是承接書法精神的身體痕跡,使西方行動繪畫獲得新的文化根基。

東方哲學的滲入進一步塑造抽象的精神結構。夏陽以高度個人化的線條語彙建構精神場景。線條在畫面上反覆堆疊、游移、碰撞,形成近似書法筆畫的脈動。線的強弱與密度展現心理震動,使抽象不再是結構安排,而是意志力量的顯現。他筆下的空間因線的對抗而被拉開,呈現出哲學意義上的張力狀態(圖 28)。蕭勤則將老莊哲學中的虛實觀念帶入色面與留白的配置,推升抽象進入精神修煉的領域。色彩被視為能量的流動,留白則標示精神的開闊,使畫面具備內在向度。他的抽象語言因此超越冷戰時期歐美幾何或抒情抽象的形式分類,轉而指向心靈修持與宇宙觀。

透過這些探索,東方畫會成員共同建構出以哲學為基底的抽象形式,使非具象語言具備深層文化含量。他們各自的書寫性與精神性指向不同方向,但在方法與目的上共享同一信念:抽象不是形式上的革新,而是世界觀與存在論的可視化。

形式在跨文化流動中也逐漸在地化。霍剛在米蘭參與「龐圖國際藝術運動」(Punto International Art Movement)期間,重新定義幾何抽象不再被視為僅屬於西方現代主義的語法。他透過中國古代圖騰、符號與文字造型,使簡化的幾何符碼指向文化中的精神原型。作品中的色面與線條呈現靜默而凝聚的力量,使蒙德里安式(Mondrian-style)的結構與遠古意象產生呼應,使抽象能承載漂泊經驗與文化記憶。

跨文化的轉化讓台灣藝術家在抽象的普遍框架內建立精神內容,造就形式具有文化所需的深度。Greenberg 的形式主義原本強調媒介純化,在台灣則被導向不同的方向,成為精神性的提煉。抽象因此不再以形式自主為目的,而以喚起文化精神為核心。此一發展呼應康定斯基對內在共鳴的關注,使抽象重新具備觸及靈魂與宇宙秩序的力量。

東方畫會的創作方向確立了台灣抽象在國際藝術史中的獨特位置。抽象不再只是視覺結構,而成為一種文化生成方式,使台灣在戰後藝術史中呈現出能跨越地域、歷史與哲學的現代性。Greenberg 純粹形式主義的超越,也使得抽象藝術的精神內涵回歸到康定斯基最初對靈魂共鳴的追求。

東方畫會與五月畫會在「第三條路」中的分工與思想向度

東方畫會與五月畫會雖同樣致力於抽象的現代性實踐,但兩者在精神向度、形式策略與文化思考上呈現不同的定位,使「第三條路」不再是一條單線前進的美術史敘事,而是由兩股互補的思想力量共同推動。

東方畫會的精神性來源深植於李仲生的教導,使抽象的基礎建立在內在狀態的發現,而非形式語法的探索。成員莊喆、霍剛、蕭勤、夏陽等人多以筆勢、色面與身體運動作為核心,使畫面呈現介於書寫、感知與存在之間的動態狀態,使抽象指向心靈層面而非幾何結構。此方向使東方畫會的作品具有強烈的節奏與能量,使抽象的意義不再局限於視覺感受,而指向精神上的喚醒。

五月畫會的興起則使抽象獲得另一種現代性脈絡。成員多具學院背景,關懷集中於抽象的結構與視覺規律,使作品處於更接近理性建構的狀態。他們致力於探討色域、平面、比例與形式秩序,使抽象成為具有邏輯性的語法系統。此方向與荷蘭新造型主義、包浩斯構成教學以及後期美國色域繪畫有精神連通,使抽象能在台灣呈現穩定而清晰的現代性樣貌。

兩畫會在思想上形成互補關係。東方畫會使抽象具有精神力度,使作品呈現如行動、如氣流般的生命節奏;五月畫會使抽象具有理性深度,使作品建立在可辨識的結構秩序中。東方畫會更靠近潛意識、書寫性與文化象徵;五月畫會則靠近視覺構成、結構探問與現代性法則。兩者共同使台灣的抽象藝術不被局限於單一向度,使精神與理性分屬不同方向卻彼此支撐,使台灣的抽象呈現多層次的文化架構。

兩畫會的活動也使台灣的戰後藝術生態獲得前所未有的活力。東方畫會以激烈姿態出現,使抽象脫離溫和現代化的模式;五月畫會以學院訓練為基礎,使抽象成為可累積的知識體系。兩者的共存形成台灣抽象最核心的雙軌結構,使抽象在形式、精神與文化三方面同步發展,使台灣抽象在亞洲現代藝術史中具有獨特地位。

此雙向發展使「第三條路」不再指向單一文化融合模式,而成為精神自由與形式建構的相互拉扯,使台灣抽象的現代性呈現多重層次。東方畫會提供精神性的深度,使抽象能觸及文化斷裂後的存在焦慮;五月畫會提供語法性的穩定,使抽象不至於陷入無法對話的個人性。台灣在此形成既非西方形式主義延伸,也非傳統美學重複的現代性模型,使抽象成為文化生成的重要動力。

台灣抽象的「第三條路」與現代性的持續生成

東方畫會與五月畫會奠定的抽象思潮,使台灣抽象藝術在 1950 至 1960 年代取得精神性與理性結構的雙重基礎,抽象不再依附國族敘事,也不受西方形式主義主導,而從文化斷裂與跨國移動中獲得新的定位。此雙向發展逐漸延伸為台灣抽象的「第三條路」:既不回返傳統的形式保守,也不複製西方的前衛語法,而在精神深度、文化象徵與現代視覺邏輯之間生成新的視覺方式。

「第三條路」在東方與五月之後持續演化。劉國松(Liu Kuo-sung)以材質轉化和紙纖維破裂技法,讓水墨從再現語言轉向宇宙論象徵,使自然力量在畫面中形成能量場,使抽象具有形上層的凝聚力。李元佳(Li Yuan-jia, 1929–1994)在英國與瑞典的跨國創作中,使台灣抽象進入國際具體藝術的討論,使視覺符號呈現簡化而富含精神密度的聚焦狀態。夏陽在旅歐後以書寫性的筆勢結合色層,使畫面呈現行動與冥想的交錯,使抽象具有時間性的肌理。霍剛透過「龐圖國際藝術運動」所提出的「點」的哲學,使抽象的生成來自最初的能量凝聚,使形式不再是結構,而是靜默中的力量。

1970 年代至 1980 年代的藝術家也在此基礎上逐漸將抽象轉化為跨文化語言。莊普(Tsong Pu)、楊識宏(Yang Chi-Hung)等人的作品使抽象從筆勢與構成延伸至身體與心理,使畫面呈現心象與感知的雙重軌跡。抽象在此不再追求形式純化,而轉向存在狀態,使畫布成為情緒與記憶的容器。此方向使台灣抽象擺脫現代主義的線性結構,轉向由身體、呼吸、記憶與精神流動組成的多層次空間。

進入當代,抽象語言不再被視為形式革新的歷史階段,而是作為文化詮釋、身體運動與精神感知的共通基礎。許多當代創作者將抽象視為跨媒材的語言,使非具象的形態延伸至影像、裝置與數位媒材,使「第三條路」的核心觀念獲得新的延展。抽象不再受限於物質媒材,而指向文化心靈的生成,使台灣現代性的特質在不同世代中繼續變化。

東方與五月之後的台灣抽象因此呈現出一條持續擴張的思想線索。精神性與理性、書寫性與構成、文化象徵與形式邏輯在不同藝術家身上相互牽引,使抽象不斷生成新的可能,使台灣的現代藝術在全球語境中保持開放與流動。此脈絡的意義在於,使抽象不僅是視覺形式,而是文化如何重新理解自身的位置,使藝術在歷史斷裂、地緣移動與文化再生之間持續獲得生命。

西方抽象的跨文化轉化:趙無極與朱德群的世界座標

趙無極(Zao Wou-Ki, 1920–2013)與朱德群(Chu Teh-Chun, 1920–2014)的創作使華語藝術在二十世紀的全球抽象語境中首次獲得明確位置。他們在巴黎的跨文化處境,使抽象不再是歐美前衛的單向邏輯,而是與東亞書寫、氣韻與筆勢感知產生新的結合,使抽象呈現出多層次的文化密度。

趙無極透過筆觸的呼吸、墨色的濃淡與線條的游移,使抽象呈現介於自然、情緒與空間記憶之間的流動狀態(圖 29)。他的畫面在結構上呼應歐洲抒情抽象,但其深層節奏與形象生成方式明顯與書法精神連動,使筆勢不再只是形式,而是文化時間感的延續。朱德群則以光色、構成與速度為核心,使抽象呈現接近音樂或風景的能量分布,使色層與筆勢的交織產生類似明暗、虛實與節奏的視覺效果,使東亞的感知方式透過法國前衛的語境獲得再生(圖 30)。

兩位藝術家以跨文化的姿態證明,抽象不必被理解為西方現代主義的獨占產物,而可以成為文化轉譯與世界語言的交接點,使非具象在全球尺度中獲得新的精神性。此成果也為台灣的抽象藝術提供示範,使抽象成為能跨越地緣、語言與傳統的文化場域。

台灣抽象的在地生成:從跨國移植到文化自述

與趙無極與朱德群的國際位置不同,台灣的抽象發展並非在西方前衛中心內成熟,而是在殖民記憶、威權政治與文化斷裂構成的複雜背景中生長。抽象在此不再只是形式的更新,而成為藝術家面對歷史空缺、社會壓力與文化流離時的重要方式。抽象由此成為回應斷裂歷史的文化策略,使非具象語言具有情感、哲學與精神層面的多重功能。

李仲生的思想啟蒙使台灣的抽象奠定精神性基礎,使線條、筆勢與色面成為意念生成的軌跡,使抽象不以形式分類,而以心理與存在作為來源。東方畫會在此基礎上使抽象具有書寫性與行動性,使筆勢成為連結身體、文化與精神的能量。五月畫會則提供另一種方向,使抽象呈現結構、比例與視覺秩序,使抽象不局限於情緒,而能進入教育、理論與視覺思考系統。兩畫會在思想上形成互補,使台灣的抽象兼具精神深度與形式邏輯,使非具象在台灣獲得穩固的文化位置。

後續世代在此雙軌結構上進一步拓展抽象,使材質、感知、符號與文化記憶形成新的創作軌跡,使台灣抽象逐漸成為跨時代的思想系統。相較於趙無極與朱德群的跨文化位置,台灣藝術家多在內部文化條件中生成抽象,使其作品承載更強烈的歷史自述能力,使抽象成為尋找文化身份的重要工具。

從世界抽象到島嶼抽象的歷史縱深

趙無極與朱德群使抽象成為東西方之間的跨文化語言,台灣藝術家則使抽象成為文化斷裂與精神需求交會之處,使非具象語言在全球現代藝術史中呈現兩條彼此呼應的軸線。

一條以跨文化對話為核心,使抽象在世界中心獲得精神延展;另一條以文化斷裂與歷史壓力為背景,使抽象在島嶼環境中生成自我敘述。雙重演變脈絡在全球現代藝術史中形成相互呼應的雙重軸線。前者使抽象獲得跨文化延展,使非具象語言能在世界藝術中心呈現精神性與形上結構;後者使抽象成為文化斷裂中生成的語言,使藝術在壓抑與不確定性中仍能保持自由與思想的開口。這兩條軸線並非上下關係,而是呈現平行的思想地貌,使抽象在華語世界展現多重來源。

抽象在台灣的發展由此獲得獨特的位置。它不是模仿歐美前衛的形式實驗,也不是民族象徵的延伸,而是在文化失序與精神需求之間形成的哲學結果,使非具象語言成為文化能動性的象徵,使藝術家得以在跨文化流動、歷史壓力與精神探問之間重新定位現代性。台灣抽象在此進入世界藝術史的視野,使書寫性、行動、材料、光線與場域共同構成新的精神結構,使島嶼創作不再被邊緣化,而成為現代性複數結構中的重要向度。